Сравнительная оценка развития и течения воспалительного процесса в простате при трансуретральном инфицировании с использованием каузативного и дебатируемых штаммов микроорганизмов в низких титрах

Автор: Коган М.И., Набока Ю.Л., Тодоров С.С., Исмаилов Р.С.

Журнал: Экспериментальная и клиническая урология @ecuro

Рубрика: Экспериментальная урология

Статья в выпуске: 3, 2019 года.

Бесплатный доступ

Введение. Этиологическая принадлежность микроорганизмов из дебатируемого кластера к развитиюбактериального простатита (БП) продолжает обсуждаться. Также, достоверно не определено,способныли каузативные (КШМ) и дебатируемые штаммы (ДШМ) микроорганизмов в низких титрах вызывать развитие релевантного патологического процесса в предстательной железе (ПЖ). Цель исследования. Сравнить бактериологические и морфологические особенности развития и течения патологического процесса в ПЖ при ее трансуретральном инфицировании низкими титрами КШМ и ДШМ при экспериментальном моделировании БП. Материалы иметоды.Лабораторные животные (ЛЖ) - 16 кроликов породы«NewZealand». Исследуемыетаксоны: E.coli, S. haemolyticus, Peptococcus niger; титр - 103 КОЕ/мл. Биоптаты тканей простатического комплекса оценивали бактериологически (на расширенномнаборе питательных сред) и патоморфологически (окраска Hematoxylin-eosin и световаямикроскопия препаратов). Обработку результатов исследования осуществляли с помощью пакета прикладных программ Statistica 10.2 (StatSo Inc., USA)...

Бактериальный простатит, уропатогены, экспериментальное моделирование, низкий титр

Короткий адрес: https://sciup.org/142223161

IDR: 142223161 | DOI: 10.29188/2222-8543-2019-11-3-40-48

Текст научной статьи Сравнительная оценка развития и течения воспалительного процесса в простате при трансуретральном инфицировании с использованием каузативного и дебатируемых штаммов микроорганизмов в низких титрах

Comparative evaluation of the development and occurence of the inflammatory process in prostate under its transusretral infection using the low counts of causative and debatable microorganism strains M.I. Kogan, Yu.L. Naboka, S.S. Todorov, R.S. Ismailov

FGBOU VO Rostov State Medical University of Russian Federation Ministry Of Healthcare. 344022, Rostov-on-Don, Nakhichevanskiy lane, 29.

Department of Urology and Human Reproductive Health with the course of Pediatric Urology-andrology of the Advanced Training and Specialist Professional Retraining Faculty

Objective. The etiological identity of debated microorganisms to the development of bacterial prostatitis is discussed. It is also not reliably determined whether low titers` causative and debated strains of microorganisms are capable of causing the development of a relevant pathological process in the prostate. The purpose of the study was to compare the bacteriological and morphological features of the development and progression of the pathological process in the prostate during its transurethral infection. Сausative and debatable strains of microorganisms in low titers were used in experimental modeling of bacterial prostatitis.

Materials and methods. Laboratory animals: 16 mature rabbits breed «New Zealand». Investigated taxa: E. coli, S. haemolyticus, Peptococcus niger; titer count – 103 CFU/ml. The biopsy specimens of the prostatic complex were evaluated bacteriologically (on an extended set of nutrient media) and pathologically (the Hematoxylin-eosin stain and light microscopy of the preparations). Processing of the research results was carried out using the software package Statistica 10.2 (StatSoft Inc., USA).

Results and discussion. A significant bacterial contamination of the tissues of the prostatic complex in laboratory animals in a titer of 101-107 CFU/ml was achieved. When comparing the pathological evaluation of biopsy specimens with the results of bacteriological research, the presence of parallelism between the degree of dissemination and the explicitness of the relevant inflammatory changes in all biopsy specimens of the prostatic complex both during infection with causative and debated strains of microorganisms was established.

Conclusion. Thus, the data obtained demonstrate a comparable pathogenic potential of bacteria from different clusters of microorganisms. These facts mediate the need to revise the etiological aspects of the bacterial prostatitis’ development and the intensification of research in this direction.

Н есмотря на большое количество исследований многие аспекты этиологии, патогенеза, диагностики и терапии бактериального простатита (БП) окончательно не установлены. Длительное время бактериальные патогены семейства Enterobacteriaceae рассматривались в качестве основных возбудителей БП. В актуальных публикациях, посвященных микробиологической оценке секрета предстательной железы (СПЖ) с использованием расширенного набора питательных сред и специальных условий культивирования, а также методов молекулярно-биологической диагностики (ПЦР), приводятся данные свидетельствующие о значительном увеличении удельного веса бактериальных патогенов из дебатируемого кластера, идентифицированных в эксприматах предстательной железы (ПЖ), а именно неклостридиальных анаэробных бактерий и коагулазоотрицательных стафилококков. Помимо этого, в нескольких крупных работах приводятся данные об этиологической принадлежности внутриклеточных патогенов к формированию синдрома хронической тазовой боли/хроническому простатиту (СХТБ/ХП IIIa, NIH NIDDK 1995), что позволяет рассматривать эту нозологию в плоскости бактериального простатита II категории (NIH NIDDK 1995) [1-4]. Ко всему прочему, бактериальная колонизация ПЖ и индуцируемый ею острый/хронический воспалительный процесс в настоящее время рассматривается не только как этиологическая причина развития бактериального простатита, дебатируется вопрос о предиктивной или триггерной роли бактерий в формировании доброкачественной простатической обструкции/доброкачественной гиперплазии предстательной железы и рака ПЖ [5-7].

«Золотым стандартом» диагностики хронического бактериального простатита (ХБП) остается проба Meares-Stamey (ПМС), хотя в качестве альтернативы предлагается выполнение препостмассажного теста Nickel (ППМТ). Однако эти методы диагностики не применимы при остром бактериальном простатите (ОБП) и необходимо производить анализ 1 и 2 порций мочи (ПМ) [8]. В дополнение к этому, отсутствие консенсуса о валидном титре идентифицированных в биоматериале от пациентов уропатогенов, на основании которых производится дифференциальная диагностика ХБП и других нозологических форм (в частности, уретрита, СХТБ/ХП, цистита и т.д.), а также определяется терапевтическая тактика, затрудняет адекватную интерпретацию лабораторных данных. Согласно различным литературным источникам диагностический уровень бактерий в ПМ-1, ПМ-2, СП или ПМ-3 (в зависимости от выбранного метода диагностики – ПМС/ППМТ), определяющий формулировку диагноза (БП I или II категорий, NIH NIDDK 1995), окончательно не установлен и варьируется в публикациях от 104 – 105 КОЕ/мл, либо основывается на 10-ти кратных различиях показателей между ПМ2 и СП/ПМ3. С другой стороны, известно, что практикующими врачами экспоненты ≤103 КОЕ/мл, особенно в отношении представителей дебатируемых штаммов микроорганизмов, для диагностики ОБП и ХБП вообще не учитываются [9-11].

Цель исследования. Сравнить бактериологические и морфологические особенности развития и течения патологического процесса в ПЖ при ее трансуретральном инфицировании низкими титрами каузативных и дебатируемых штаммов микроорганизмов при экспериментальном моделировании бактериального простатита.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дизайн исследования разработан в соответствии с рекомендациями ARRIVE; описание экспериментальной части основано на чек-листе проверки качества экспериментальных исследований [12-13].

Этическое заявление. Экспериментальное исследование с использованием лабораторных животных одобрено Локальным независимым этическим комитетом (ЛНЭК) ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России (протокол № 16/17 от 05.10.2017г.) после ознакомления с предоставленными материалами дизайна и плана эксперимента.

Разработка и проведение клинической части эксперимента основано на положениях, статьях и требованиях, отраженных в международных и отечественных документах и руководствах (согласно рекомендациям Rus-LASA) [14-16].

Лабораторные животные (ЛЖ): 20 половозрелых кроликов-самцов породы «New Zealand рода Oryctolagus cuniculus» массой 3,7±0,4 кг и возрастом 28±2 нед. Содержание ЛЖ в условиях вивария отвечало санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим нормам, в соответствии с ГОСТ 33215-2014 «Руководство по содержанию и уходу за лабораторными животными. Правила оборудования помещений и организации процедур» и ГОСТ 33216 – 2014 «Руководство по содержанию и уходу за лабораторными животными. Правила содержания и ухода за лабораторными грызунами и кроликами» [17-18]. Срок адаптации ЛЖ перед началом исследования – 7 дней.

Экспериментальные штаммы: E. сoli (штамм №32), S. haemolyticus (штамм № 28), Peptococcus niger (штамм № 7) идентифицированные в СП, полученного путем проведения пробы Meares-Stamey, у пациентов с диагнозом – хронический бактериальный простатит II категории (NIH-NIDDK, 1995). В соответствии с разработанной методикой проводили посев материала на расширенный набор питательных сред (патент RU 2452774 C1 № 2011103414/10 от 31.01.2011) [19]. Условия культивирования идентифицированных штаммов: 1) Е. coli, S. haemolyticus – в Tryptic-soy Вroth при (t-37оС) в течение 12 часов перед проведением инокуляции; 2) Peptococcus niger – в Tryptic-soy Вroth при (t-37оС) в анаэробных условиях в течение 24-36 часов проведением инокуляции. Накануне эксперимента производили титрование культур в фосфатно-буферном растворе методом серийных разведений до достижения концентраций 1x103 КОЕ/мл, экспериментальная и клиническая урология №3 2 0 19 преаналитический период проведен в соответствии с описанной методикой [20].

Рандомизация. С целью редуцирования ошибок отбора (selection bias), которые бы ухудшали качество проведения эксперимента, ЛЖ по истечении адаптационного срока были рандомно разделены на 5 групп по 4 особи в зависимости от используемого титра микроорганизмов: группа 1 – Е.сoli 1 x 103 КОЕ/мл, группа 2 – S. haemolyticus 1 x 103 КОЕ/мл, группа 3 – Peptococcus niger 1 х 103 КОЕ/мл, группа 4 (контрольная) – Sol. NaCl 0,9%.

Экспериментальное моделирование бактериального простатита. Трансуретральная методика воспроизведения БП разработана и апробирована в серии пилотных экспериментов. Техника инфицирования: в фиксированном положении ЛЖ на спине под общим обезболиванием посредством модифицированного уретрального катетера Foley осуществляли топическую инокуляцию 0,5 мл в простатический отдел уретры. Для снижения степени диссеминации инфектанта в ретроградном направлении симультантно баллончиком катетера производилась изоляция нижних мочевых путей на уровне шейки мочевого пузыря. Время экспозиции инокулята в простатической уретре – 30 минут; после удаления катетера производили повторное обезболивание. В течение 2 часов каждые 15 минут после оперативного вмешательства производилась регистрация витальных показателей ЛЖ, после чего его перемещали в виварий.

С целью предотвращения систематических ошибок при уходе и наблюдении за ЛЖ разных групп (performance bias) путем присвоения индивидуального идентификационного кода для каждой особи производилось ослепление обслуживающего персонала и основных участников эксперимента.

Вивисекцию ЛЖ в каждой группе выполняли на 1, 3, 7, 14 контрольные сутки наблюдения. Эвтаназию ЛЖ осуществляли путем интракардиальной инъекции Sol. Li-docaini 2% под предварительным общим обезболиванием. Послойный доступ в брюшную полость и органам таза осуществляли посредством срединной лапаротомии. Кишечник перевязывали и удаляли единым блоком, все крупные магистральные сосуды, семявыносящие протоки и мочеточники лигировали, после чего выполняли переднюю тазовую эвисцерацию органокомплекса, представленного мочевым пузырем, простатическим комплексом и мембранозной уретрой.

Формирование биоптатов. Из компаративных участков органокомплекса по разработанным схемам осуществляли формирование 6 блок-биоптатов для бактериологического исследования и 3 продольных срезовых биоптата для морфологического оценки. Каждый биоптат маркировался и получал индивидуальную кодировку с целью ангажированности и исключения ошибок детекции (detection bias) у персонала, выполняющего бактериологическое и морфологическое исследования.

Бактериологическое исследование. Биоптаты подвер- гали гомогенизации в аппарате механической дезагрегации BDTM Medimachine System («Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences», США) в течение 15 мин с 10 мл фосфат-буферного раствора. Далее методом серийных разведений выполняли 10-кратную дилюцию гомогената. Посев полученных образцов производили на плотную питательную среду MacConkey Agar («HiMedia», Индия) с последующей инкубацией в термостате ТС-1/80 СПУ («Смоленское СКТБ СПУ», РФ) при 37оС в течение суток.

Морфологическое исследование. Фиксацию биоптатов осуществляли путем экспозиции в 10% розовом нейтральном забуференном формалине («БликМедиклПро-дакшн», РФ) в течение 2 суток. Впоследствии препараты обезвоживали, уплотняли, микротомировали по стандартным методикам. Окраска осуществляли Hematoxylin-eosin («БликМедиклПродакшн», РФ). Оценку и регистрацию морфологических изменений проводили с помощью прямого светового микроскопа Leica DM1000 («Leica Mi-crosystems», Германия) и цифровой камеры Leica ICC50 E 5.0 Mpx («Leica Microsystems», Германия) в увеличении 10х, 40х и 100х.

Статический анализ. Обработку данных проводили с помощью пакетов прикладных программ Microsoft Excel Office 365 («Microsoft», США) и Statistica 10.2 («StatSoft Inc.», США). Описательная статистика количественных признаков представлена в виде центральной тенденции медианы (Me) и интерквартильного размаха (25 и 75 процентили), верхних и нижних пределов (min-max), а также среднего (M) и стандартного отклонения среднего (m). В тексте представлено как Ме [LQ; UQ]; min-max и M ± m.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

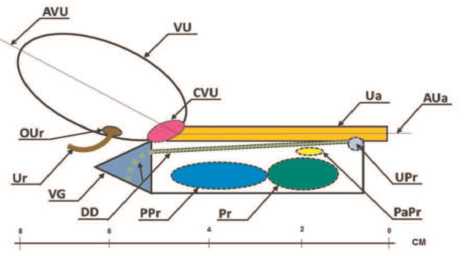

При выполнении экспериментальной работы отмечена летальность у 1 ЛЖ на этапе вводного наркоза. Согласно результатам эксплоративных вивисекций составлена схема анатомического взаимоотношения нижних мочевых путей и внутренних половых органов ЛЖ (рис. 1).

Бактериологическое исследование. Посредством

Рис. 1. Схематическое отображение макропрепарата нижних мочевых и внутренних половых органов ЛЖ: латеральный вид. Простатический комплекс: Pr – простата + PPr – пропростата +; PaPr - парапростата; DD – семявыносящий проток; OUr – устье мочеточника; UPr – простатическая маточка; Ur – мочеточник; Ua – уретра; AUa – ось уретры; VU – мочевой пузырь; AVU – ось мочевого пузыря; СVU – шейка мочевого пузыря. Представленные данные соотносятся с литературными [19]

Fig. 1. Schematic representation of the lower urinary and internal genital organs macrospecimen of laboratory animals: lateral view. Prostatic complex: Pr - prostate + PPr - proprostate +; PaPr - paraprostate; DD - vas deferens; OUr – ureter`s ostium; UPr - prostatic uterus; Ur - ureter; Ua - urethra; AUa – the axis of the urethra; VU - bladder; AVU -the axis of the bladder; CVU - bladder neck. The data presented are correlated with publication`s materials [19]

трансуретральной методики воспроизведения рефлюксогенного БП удалось достичь контаминации тканей внутренних половых органов ЛЖ во всех случаях наблюдения (табл. 1)

Наивысший интегральный показатель бактериальной обсемененности отмечен в группе 2, соизмеримые результаты бактериологического исследования получены в группе 1. В группе 3 экспонент микробной нагрузки был в ~1,3 меньше, чем группах 1 и 2. Интерпретировать данные показатели можно путем сопоставления факторов патогенности использованных в эксперименте таксонов микроорганизмов с результатами бактериологического исследования [7].

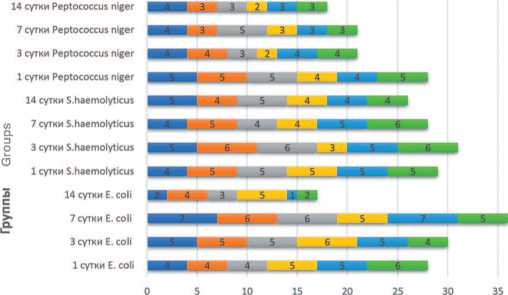

Установлено, что максимальная микробная нагрузка имеет место в группе 1 на 7 сутки, в группе 2 – на 3 сутки и в группе 3 – на 1 сутки. При этом в группе 1 отмечен номинальный прогредиентный тренд нараста-

Microbial count CFU/ml

■ 1А ■ 1В ■ ІС I 1D И2А В2В

Рис. 2. Посуточные показатели обсеменённости биоптатов тканей органокомплекса

Fig. 2. Microbial load of biopsies from organ complex tissues, daily indicators ния титров от 1 к 7 суткам, в группе 2 – колебания сум-мапных титров с 1 по 7 сутки незначительны, в группе 3, напротив, определено снижение от 1 к 3 суткам, сохраняющееся с 3 по 7 сутки на одном совокупном показателе, однако, при детальном анализе результатов в группе 3 установлено, что на 3 сутки экспонента контаминации определена на уровне 4,0 [3,3; 4,0]; 2,0 – 4,0 КОЕ/мл, а к 7 суткам, в свою очередь, эти показатели снизились до градации 3,0 [3,0; 3,8]; 3,0 – 5,0 КОЕ/мл. Тем не менее, во всех группах к 14 суткам зарегистрировано общее снижение показателей обсемененности ткани до минимальных групповых значений, что свидетельствует о наличии общей тенденции течения инфекционно-воспалительного процесса в рамках данного эксперимента (рис. 2).

При оценке экспонентов микробной обсемененно-сти биоптатов наивысший титр отмечен в локусе ткани, соответствующем топической дислокации проксимальной части пропростаты (1С) и составил 5,0±1,1 lgКОЕ/мл (ДИ 4,1 – 5,9, α=0,05). Необходимо подчеркнуть, что бактериальная нагрузка всех биоптатов тканей зафиксирована на уровне 4,5±0,4 lgКОЕ/мл (ДИ 4,2 – 4,8, α=0,05).

Таким образом, посредством топической инокуляции инфектанта в простатический отдел уретры достигнута относительно равномерная обсемененность тканей простатического комплекса. Парадоксальным является тот факт, что локус с наибольшими интегральными показателями бактериального роста, проксимальная проПЖ (1С), располагается на значительном удалении от «точки входа» инокулята в ткани простатического комплекса на месте слияния выводных протоков желез – семенного бугорка и простатической маточки, а с наименьшим – в локусах, соответствующих биоптатам дистальной

Таблица 1. Результаты бактериологического исследования биоптатов тканей экспериментальных групп (1-3) лабораторных животных (интегративные показатели)

Table 1. The prostate and lower urinary tract biopsy samples` microbial load of experimental groups (1-3) of laboratory animals (integrative indicators)

|

Биоптат |

Группа 1 Е. coli lg КОЕ/мл* Group 1 E. coli lg CFU / ml * |

Группа 2 S. haemolyticus lg КОЕ/мл Group 2 S. haemolyticus lg CFU / ml |

Группа 3 Peptococcus niger lg КОЕ/мл Group 3 Peptococcus niger lg CFU / ml |

Всего ME [LQ; UQ] min-max; M±m |

|||||||||

|

Biopsy |

I сут. day |

III сут. day |

VII сут. day |

XIV сут. day |

I сут. day |

III сут. day |

VII сут. day |

XIV сут. day |

I сут. day |

III сут. day |

VII сут. day |

XIV сут. day |

lg КОЕ/мл Total ME [LQ; UQ] |

|

1A |

4 |

5 |

7 |

2 |

4 |

5 |

4 |

5 |

5 |

4 |

4 |

4 |

4,0 [4,0;5,0] 2,0-7,0; 4,0±1,2 |

|

1B |

4 |

5 |

6 |

4 |

5 |

6 |

5 |

4 |

5 |

4 |

3 |

3 |

4,5 [4,0;5,0] 3,0-6,0; 4,5±1,0 |

|

1C |

4 |

5 |

6 |

3 |

5 |

6 |

4 |

5 |

5 |

3 |

5 |

3 |

5,0 [3,8; 5,0] 3,0-6,0; 5,0±1,1 |

|

1D |

5 |

6 |

5 |

5 |

5 |

3 |

4 |

4 |

4 |

2 |

3 |

2 |

4,0 [3,0; 5,0] 2,0-6,0; 4,0±1,3 |

|

2A |

5 |

5 |

7 |

1 |

5 |

5 |

5 |

4 |

4 |

4 |

3 |

3 |

4,5 [3,8; 5,0] 1,0-7,0; 4,5±1,5 |

|

2B |

6 |

4 |

5 |

2 |

5 |

6 |

6 |

4 |

5 |

4 |

3 |

3 |

4,5 [3,8; 5,3] 2,0–6,0; 4,5±1,3 |

|

∑ титр (1А-2B) |

28 |

30 |

36 |

17 |

29 |

31 |

28 |

26 |

28 |

21 |

21 |

18 |

– |

|

∑ титр (I-XIV) |

111 |

114 |

88 |

– |

|||||||||

Список литературы Сравнительная оценка развития и течения воспалительного процесса в простате при трансуретральном инфицировании с использованием каузативного и дебатируемых штаммов микроорганизмов в низких титрах

- Коган М.И., Ибишев Х.С., Набока Ю.Л., Ферзаули А.Х. Микробные патогены при хроническом бактериальном простатите. Медицинский вестник Башкортостана 2011;6(2): 104-106

- Mazzoli S. Conventional bacteriology in prostatitis patients: microbiological bias, problems and epidemiology on 1686 microbial isolates. Arch Ital Urol Androl 2007;79(2): 71-75.

- Cai T, Mazzoli S, Meacci F, Boddi V, Mondaini N, Malossini G. et ai/Epidemiological features and resistance pattern in uropathogens isolated from chronic bacterial prostatitis. TheJ of Microbiol 2011;49(3): 448-454. DOI: 10.1007/s12275-011-0391-z

- Delongchamps NB, de la Roza G, Chandan V, Jones R, Sunheimer R, Threatte G. et al., Evaluation of prostatitis in autopsied prostates-is chronic inflammation more associated with benign prostatic hyperplasia or cancer? J Urol 2008;179(5): 1736-1740. DOI: 10.1016/j.juro.2008.01.034

- Sutcliffe S, Platz EA. Inflammation and prostate cancer: a focus on infections. Curr Urol Rep 2008;9: 243-249. DOI: 10.1007/s11934-008-0042-z

- Brooks GF, Carroll KC, Butel JS, Morse SA, Meitzner TA Jawetz, Melnick

- Bonkat G, Bartoletti RR, Bruyère F, Cai T, Geerlings SE, Koves B. et al. Guidelines on Urological Infections. European Association of Urology. Edn. Presented at the EAU Annual Congress Barcelona 2019.

- Coker TJ, Dierfeldt DM. Acute bacterial prostatitis. Diagnosis and management: a systematic review. Am Fam Physician 2016;93(2): 114-120.

- Schaeffer AJ, Weidner W, Barbalias GA, Bottod H, Bjerklund Johansen T E, Hochreiter WW. et al. Summary consensus statement: diagnosis and management of chronic prostatitis/Chronic Pelvic Pain Syndrom. European Urology Supplements 2003;2(2): 1-4.

- DOI: 10.1016/S1569-9056(02)00191-4

- Набер К.Г., Сухорукова М.В. Микробиологические аспекты диагностики хронического простатита. Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия 2006; 8(1): 4-17.

- Hooijmans CR, Leenaars M, Ritskes-Hoitinga M. A gold standard publication checklist to improve the quality of animal studies, to fully integrate the Three Rs, and to make systematic reviews more feasible. Altern Lab Anim 2010;38(2): 167-182.

- DOI: 10.1177/026119291003800208

- Kilkenny C, Browne WJ, Cuthill IC, Emerson M, Altman DG. Improving bioscience research reporting: the ARRIVE guidelines for reporting animal research. PLoS Biol 2010;8(6): e1000412.

- DOI: 10.1371/journal.pbio.1000412

- Directive 2010/63/EU of the European Parliament and of the Council of 22 September 2010 on the protection of Animals used for Scientific purposes. OJL 2010;276: 33-79.

- European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and Other Scientific Purposes (ETS No.123). Appendix A «Guidelines for the maintenance and care of animals». Adopted: Strasbourg, 18.03.1986, entry in force: 01.01.1991. URL: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documen-tId=090000168007a67b

- Mahler M, Berard M, Feinstein R, Gallagher A, Illgen-Wilcke B, Pritchett-Corning K. et al. FELASA recommendations for the health monitoring of mouse, rat, hamster, guinea pig and rabbit colonies in breeding and experimental units. Lab Anim 2014;48(3); 178-192.

- DOI: 10.1177/0023677213516312

- ГОСТ 33215-2014. Руководство по содержанию и уходу за лабораторными животными. Правила оборудования помещений и организации процедур. Введ. 2017-01-06. М.: Стандартинформ, 2016. 20 с. [Guidelines for accommodation and care of animals. Environment, housing and management. Adopted: 2017-01-06. Vved. 2017-01-06. M.: Standartinform, 2016. 20 s. (In Russian)].

- ГОСТ 33216 - 2014. Руководство по содержанию и уходу за лабораторными животными. Правила содержания и ухода за лабораторными грызунами и кроликами. Введ. 2016-07-01. М.: Стандартинформ, 2016. 22 с.

- Набока Ю.Л., Коган М.И., Гудима И.А., Мирошниченко Е.А., Ибишев Х.С., Брагина Л.Е., Ферзаули А.Х., Джалагония О.Т. Способ определения бактериологической обсемененности мочи, секрета предстательной железы и эякулята. Патент РФ RU 2452774 C1 № 2011103414/10 от 31.01.2011. Заявитель и патентообладатель: Набока Ю.Л., Коган М.И. Опубл. 10.06.2012. Бюл. №16. 12 с

- Vykhovanets E.V., Resnick M.I., MacLennan G.T., Gupta S.bExperimental rodent models of prostatitis: limitations and potential. Prostate Cancer Prostatic Dis 2007;10(1): 15-29.

- DOI: 10.1038/sj.pcan.4500930

- Harcourt-Brown F, Nigel H. Textbook of Rabbit Medicine. Butterworth-Heinemann's Reed Educ. and Prof. Publ. Ltd. Alden Press, Oxford, United Kingdom. 2002; 426 p.

- Elkahwaji JE, Haukel RJ, Brawner CM. Chronic bacterial inflammation induces prostatic intraepithelial neoplasia in mouse prostate. Brit J Can 2009;101(10): 1740-1748.

- DOI: 10.1038/sj.bjc.6605370

- Rajan TV. The Gell-Coombs classification of hypersensitivity reactions: a reinterpretation. Trends Immunol 2003;24(7): 376-379.

- Kiyokawa H, Koyama M, Kato H. Churg-Strauss syndrome presenting with eosinophilic prostatitis. Int J Urol 2006;13(6):838-840.

- DOI: 10.1111/j.1442-2042.2006.01419.x

- НабокаЮ.Л.,Коган М.И.,Черницкая М.Л., Гудима И.А., ИбишевХ.С., ФерзаулиА.Х. Mикробный спектр секрета предстательной железы и факторы персистенции бактерий, обнаруженных при хроническом бактериальном простатите. Бюллетень Оренбургского научного центра УрО РАН 2012;3: 1-6.