Сравнительная оценка результатов лечения воронкообразной деформации грудной клетки с применением различных способов торакопластики у детей (отдаленные результаты)

Автор: Азизов Мирхаким Жавхарович, Ходжанов Искандар Юнусович, Хакимов Шерали Кузиевич, Хужаназаров Илхом Эшкулович, Мирзакаримов Бахромжон Халимжонович, Касымов Хатам Абдураимжанович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2015 года.

Бесплатный доступ

Целью настоящего исследования явилось проведение сравнительного анализа отдаленных косметических и функциональных результатов после коррекции ВДГК различными способами. Материалы и методы. Исследование проведено на основании анализа отдаленных результатов 40 детей с ВДГК после коррекции различными способами в условиях разных клиник. Основную группу составили 20 детей, у которых коррекция проведена по методу D. Nuss в клинике НИИТО МЗ РУз. Для сравнения результатов выбрана референтная группа из 20 детей, у которых устранение ВДГК проведено методами Г.А. Баирова и Равич-Гросса в клинике Андижанской многопрофильной детской больницы. Результаты. Анализ проведен в сравнительном аспекте с учётом субъективных, объективных и данных инструментальных исследований. У детей основной группы хороший косметический результат отмечен в 18 (90 %) случаях с положительным эмоциональным настроем самих пациентов и их родителей, что достоверно отличалось (р0,05), где кроме келоидных рубцов отмечались зоны с участками западения на передней поверхности ГК. У детей основной группы неудовлетворительных результатов в качестве рецидива воронки не отмечалось ни в одном случае. Такой исход зафиксирован в двух (10 %) случаях у детей референтной группы, а также сохранение патологической ротации грудины, значительные грубые келоидные рубцы с неровными участками поверхности ГК. Функциональные показатели на спирограмме были достоверно в пределах нормы у детей основной группы, а в группе сравнения сохранялось нарушение ФВД по типу рестрикции (р

Дети, воронкообразная деформация, торакопластика, метод d. nuss, метод г.а. баирова и равич-гросса

Короткий адрес: https://sciup.org/142134608

IDR: 142134608 | УДК: 616.712-007.24-089.844-053.2 | DOI: 10.18019/1028-4427-2015-3-38-44

Текст научной статьи Сравнительная оценка результатов лечения воронкообразной деформации грудной клетки с применением различных способов торакопластики у детей (отдаленные результаты)

АКТУАЛЬНОСТЬ

Деформации грудной клетки имеют разнообразный характер, в большинстве случаев встречается воронкообразная деформация (ВДГК) – 90 %, килевидная деформация грудной клетки составляет 8 % [1, 2, 3, 4]. По данным разных авторов, ВДГК состав- ляет 0,06-2,3 % среди всех ортопедических патологий [1, 5, 6]. На сегодняшний день существуют более 80 способов и их модификаций оперативной коррекции ВДГК [6, 7]. Однако многие из этих способов коррекции уже носят исторический характер, утратив зна-

Ш Азизов М.Ж., Ходжанов И.Ю., Хакимов Ш.К., Хужаназаров И.Э., Мирзакаримов Касымов Б.Х., Х.А. Сравнительная оценка результатов лечения воронкообразной деформации грудной клетки с применением различных способов торакопластики у детей (отдаленные результаты) // Гений ортопедии. 2015. № 3. С. 38-44.

чимость, что связано с высоким количеством неудовлетворительных результатов после таких способов коррекции (3,5-32 %) [8]. На сегодняшний день как оптимальный метод коррекции предусматривается операция D. Nuss. Этот метод является малоинвазивным, в своё время признанным «революционным» и обеспечивающим в более чем 90 % случаев хорошие результаты [9, 10, 11, 12, 13, 14]. Среди других методов коррекции достаточно часто используются методики Г.А. Баирова и Равич-Гросса с использованием наружных тракционных устройств, которые не утратили свои позиции и в настоящее время [15, 16, 17]. В большистве случаев оперативная коррекция дает возможность получения хороших результатов относительно функции кардио-респираторной системы

МАТЕРИАЛЫ

Проанализированы отдаленные результаты лечения 40 детей. Основную группу составили 20 детей с различной степенью и видами ВДГК в возрасте от 5 до 15 лет, которые оперированы в клинике НИИТО МЗ РУз за период с 2007 по 2012 год. Первичная коррекция воронкообразной деформации грудной клетки выполнена по методу D. Nuss у 13 (65 %) детей с высокой степенью эластичности области ГРК и незначительной степенью ротации грудины (менее 15ᴼ). У остальных детей в более старшем возрасте со средней и низкой степенью эластичности области ГРК и с более выраженной ротацией грудины (свыше 15ᴼ) коррекция воронкообразной деформации произведена с использованием различных модификаций операции D. Nuss в виде Т- образной или поперечной стернотомии, а также резекции деформированных ребер. Степень эластичности области воронкообразного дефекта определена на основании данных разработанной нами в клинике «Программы для оценки эластичности грудино-реберного комплекса при ВДГК» (№ DGU02466 от 2012 г.) с учётом таких параметров как тест аутокоррекции, определение разницы экскурсии грудной клетки при максимальном вдохе и полном выдохе, определение угла ротации грудины и степени деформирования ребер.

В референтную группу также было включено 20 детей в возрасте от 3 до 10 лет, которым первичная коррекция осуществлена по методу Г.А. Баирова и Равич-Гросса в клинике Андижанской областной многопрофильной больницы. Анализ результатов в

[9, 16, 17]. Но всегда имеется возможность получить полноценный косметический результат с одновременным созданием оптимального объема грудной клетки для нормального функционирования внутригрудных органов. На протяжении многих лет в отделении детской травматологии, деформаций грудной клетки и патологии позвоночника НИИТО МЗ РУз и отделении торакальной хирургии Андижанской детской многопрофильной больницы проводятся различные виды оперативной коррекции у детей с ВДГК. Накоплен значительный опыт лечения данной патологии.

Целью исследовательской работы явилось проведение сравнительного анализа косметических и функциональных результатов хирургического лечения ВДГК в отдаленном послеоперационном периоде.

И МЕТОДЫ обеих сравниваемых группах после торакопластики воронкообразного дефекта грудной клетки проведен с 1-5 летней давностью после удаления фиксирующих устройств.

У 14 (70 %) детей основной группы фиксация осуществлена с использованием пластины D. Nuss, а у остальных 6 (30 %) детей применена пластина, разработанная в нашей клинике (патент № FAP 00825 от 2013 г.), которая производится фирмой ChM (Польша).

У детей референтной группы использована шина Маршева в течение 2 месяцев со сменой в последующем на шину, разработанную в нашей клинике (Рац. предложение № 524 от 2005 г. по АндГосМИ) для удержания достигнутой коррекции.

С целью оценки степени коррекции ВДГК всем подвергнутым коррекции пациентам проведена рентгенография и компьютерная томография в до- и послеоперационном периодах. Анализ отдаленных результатов хирургических вмешательств проведен с учётом следующих клинических критериев: мнение пациентов о косметическом результате, частота случаев простудных заболеваний. Кроме того, оценивали антропометрические показатели, такие как степень гипотрофии пациентов различного возраста, косметический рельеф передней грудной стенки, появление бугристости в области манипуляции и вторичных атипичных обезображивающих деформаций грудной клетки, а также рентгенологические параметры в виде степени устранения индекса Гижицкой и угла ротации грудины.

РЕЗУЛЬТАТЫ И

Как выше указано, оценка отдаленных косметических и функциональных результатов проводилась по субъективным, объективным и инструментальным данным, которые представлены в таблицах 1 и 2.

Иммобилизационный период после операции D. Nuss составлял в среднем 4 года. В течение этого периода пациенты регулярно приглашались для клинического осмотра и проверки функциональных и косметических результатов. У детей референтной группы период ношения тракционного устройства был короче, составил 2 года, что является недостаточным для полноценной консолидации резецированных участков ГК. Однако не было возможности для более длительного использования внешнего тракционного устройства, достаточного для полного сращения, из-за возможности инфициро-

ОБСУЖДЕНИЕ вания раны и зоны средостения, обрыва фиксирующих элементов (леска, серкляж) и прорезывания ими костно-хрящевой ткани грудины и ребер. Все 40 пациентов обследованы по вышеуказанным параметрам с определением достоверности по Т-критерию Стьюдента.

Как видно из таблицы 1, жалоб со стороны пациентов и их близких на какие-либо внешние погрешности в области операции не было ни в одном случае в основной группе, а в референтной группе в 4-х (20 %) случаях отмечалась неудовлетворенность внешними результатами, т.е. на передней поверхности ГК у детей сохранялось западение той или иной степени, бугристость области дефекта, наличие грубых обезображивающих келоидных рубцов. Кроме того, в референтной группе в 4-х (20 %) случаях у детей отмечались частые простудные заболе-

вания, в отличие от основной группы, где таких жалоб пациенты не предъявляли, что подтвердилось с высокой степенью достоверности (р<0,05-0,001). Кроме субъективных данных, как показал сравнительный анализ, отсутствие гипотрофии отмечено в 15 (75 %) случаях у детей основной группы, в отличие от референтной группы, где без гипотрофии было всего 10 (50 %) детей, что подтверждено высокой степенью достоверности при р<0,001. Гипотрофия I степени у наших больных отмечалась в 3 (15 %) случаях, а в сравнительной группе в 6 (30 %) случаях (р<0,05), гипотрофия II степени была в одинаковых соотношениях, а гипотрофии III степени у наблюдаемых нами детей не отмечено, в сравнительной референтной группе она отмечалась у 2-х (10 %) детей.

Очень важным итоговым критерием пластики дефекта, как мы убедились на своем опыте, является достижение косметического восстановления рельефа передней стенки ГК. Нами выделены три градации внешнего косметического результата: неудовлетворительный, удовлетворительный и хороший послеоперационный результат. Под неудовлетворительным результатом мы подразумевали возникновение рецидива воронки, требующего повторно- го оперативного вмешательства. Таких случаев в основной группе не отмечалось, а в референтной группе в двух (10 %) случаях у детей отмечен рецидив воронкообразного углубления с сохранением патологической ротации грудины, значительных грубых келоидных рубцов с неровными участками (бугристость) поверхности ГК (рис. 1).

Удовлетворительными в основной группе признаны результаты у двух (10 %) детей только из-за наличия келоидных рубцов, а в референтной группе удовлетворительный результат наблюдался у трех (15 %) пациентов (р>0,05), у которых кроме келоидных рубцов отмечалась бугристость поверхности ГК с незначительными участками западения.

Хорошие косметические результаты с практически идеальным формированием анатомического рельефа передней поверхности ГК нами получены у 18 (90 %) прооперированных детей, которые удовлетворили не только специалистов, но и доставили много положительных эмоций самим детям и их родителям (рис. 2). Полученные результаты достоверно отличались (р<0,01) от данных референтной группы, где хороший результат зафиксирован у 15 (75 %) пациентов.

Таблица 1

Сравнительная характеристика результатов торакопластики у детей в сравниваемых группах

|

№ |

Критерии |

Основная группа n=20 |

Референтная группа n=20 |

P |

|||

|

абс. |

абс. |

абс. |

% |

||||

|

Клинические результаты |

|||||||

|

1 |

Жалобы пациентов на неудовлетворенность косметическим результатом |

0 |

0 |

4 |

20 |

<0,001 |

|

|

2 |

Частые простуды |

0 |

0 |

4 |

20 |

<0,05 |

|

|

3 |

Вес пациентов и степень гипотрофии |

нет гипотрофии |

15 |

75 |

10 |

50 |

<0,001 |

|

I |

3 |

15 |

6 |

30 |

<0,05 |

||

|

II |

2 |

10 |

2 |

10 |

|||

|

III |

0 |

0 |

2 |

10 |

<0,01 |

||

|

4 |

Косметический результат (передняя стенка ГК) |

неудовлетворительный |

0 |

0 |

2 |

10 |

<0,01 |

|

удовлетворительный |

2 |

10 |

3 |

15 |

>0,05 |

||

|

хороший |

18 |

90 |

15 |

75 |

<0,01 |

||

|

5 |

Бугристость области дефекта |

0 |

0 |

5 |

25 |

<0,001 |

|

|

6 |

Появление атипичных вторичных деформаций грудной стенки |

2 |

10 |

4 |

20 |

<0,05 |

|

|

Рентгенологические результаты |

|||||||

|

7 |

Индекс Гижицкой (степень возврата воронкообразного углубления) |

0,987±0,054 (n=10) |

0,76±0,01 (n=10) |

<0,001 |

|||

|

8 |

Угол ротации грудины |

1,47±0,54 (n=10) |

9,2±2,4 (n=10) |

<0,02 |

|||

Рис. 1. Пациент С., 4 года: фото до (а) и после операции (б) – через полтора года после удаления фиксирующего устройства. ВДГК симметричного вида. СПО с рецидивом первичной воронкообразной деформации

Рис. 2. Пациент З., 14 лет: фото до (а) и после операции (б) – через год после удаления эндофиксатора. ВДГК, асимметричного вида. СПО с лучшим косметическим результатом

Следующим оценочным критерием явилось наличие бугристости в области операционного поля, который выделен нами отдельно, т.к. мы считаем, что возникновение этого дефекта во многом зависит от объема оперативного доступа и степени травматизации структур, формирующих дефект ГК (рис. 3). Бугристость в области дефекта после снятия фиксаторов сохранялась в референтной группе в 5 (25 %) случаях, в основной группе у детей рельеф ГК был ровным, что подтверждено высокой степенью достоверности (р<0,001).

Рис. 3. Больная Х., 6 лет: фото до (а) и после операции (б) – через год после удаления наружного устройства. ВДГК симметричного вида. СПО с применением наружного тракционного устройства. В области передней грудной стенки определяется бугристость и наличие келоидного рубца

Одним из нежелательных послеоперационных явлений при ВДГК, особенно тяжелой степени с выраженной асимметричностью дефекта, является возникновение атипичных вторичных деформаций в области первичного дефекта или в местах крепления фиксирующего устройства. Данное явление в группе наших детей отмечалось в двух (10 %) случаях в виде незначительных углублений в местах крепления пластины к ребрам. Надо сказать, что у этих детей отмечались признаки дисплазии соединительной ткани средней степени, а также после операции наблюдалось быстрое физическое развитие скелета, в результате чего размер фиксирующей пластины переставал соответствовать анатомическому рельефу, т.е. являлся сдерживающим фактором для роста несущих ребер. В сравниваемой группе детей с применением внешнего фиксирующего устройства появление атипичных вторичных деформаций отмечалось у 4 (20 %) детей, как правило, их появление отмечается на месте резецированных ребер. Как показывает накопленный нами практический опыт, такие вторичные нежелательные явления чаще отмечаются у детей с диспластическими нарушениями соединительной ткани [18, 19, 20].

Важными критериями при проведении сравнительного анализа отдаленных результатов являются данные инструментальных исследований, в частности, мы провели измерение индекса Гижицкой на боковой рентгенограмме у 10 детей в обеих группах. Как видно из данных таблицы, получена достоверная разница среднестатистических показателей IG высокой степени (р<0,001), составившая в основной группе 0,987±0,054 (рис. 4) против 0,76±0,01 в референтной группе (рис. 5).

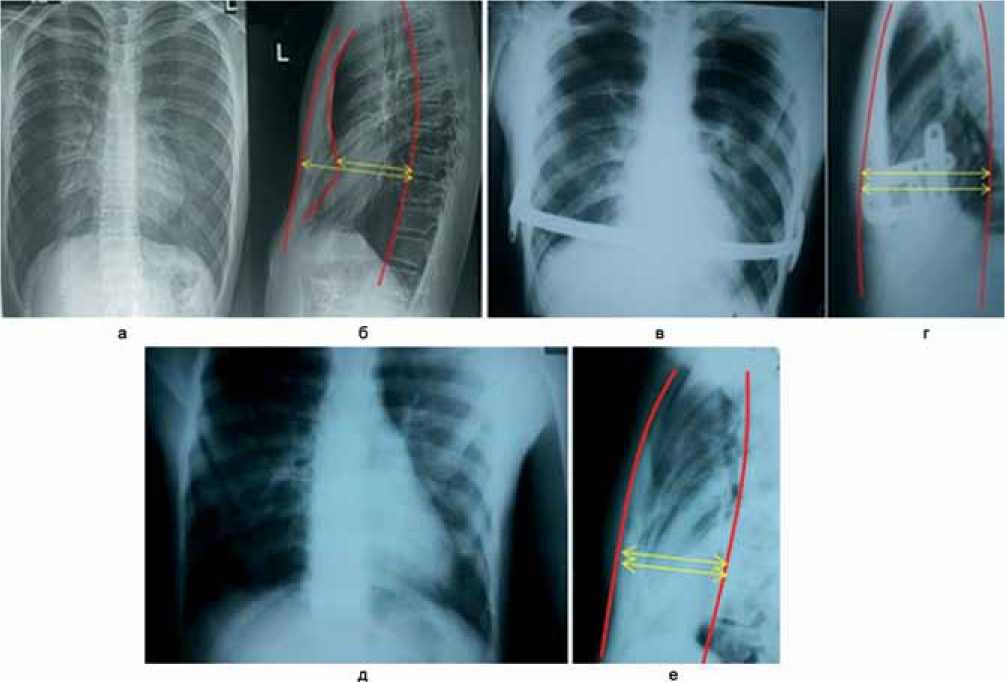

Рис. 4. Рентгенограммы грудной клетки в двух проекциях пациента из основной группы: а, б – до операции (IG – 0,64); в, г – после операции (IG – 1.0). Стабилизация осуществлена разработанной в нашей клинике пластиной; д, е – через год после удаления эндофиксатора (IG – 1.0)

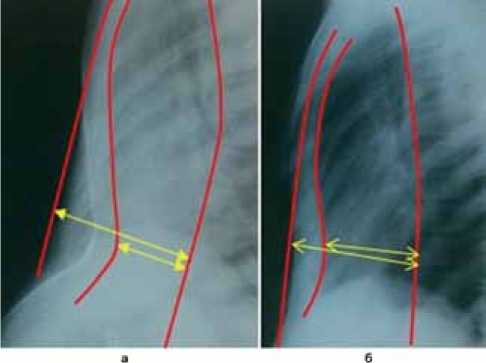

Рис. 5. Рентгенограммы грудной клетки пациента из референтной группы: а – до операции (IG – 0,51); б – через полтора года после удаления фиксатора (IG – 0,74)

Как показало сравнение данных угла ротации грудины относительно фронтальной плоскости, в основной группе у 10 наших подопечных в среднем через 4 года после операции средний показатель был равен 1,47±0,54°, и необходимо отметить, что такое незначительное отклонение на глаз не определяется, т.е. грудина занимает свое должное положение. В отличие от основной груп- пы, измерение данного отклонения грудины у 10 детей референтной группы выявило больший угол отклонения от фронтальной плоскости, который составил 9,2±2,4°, и данная асимметрия определяется визуально. Как показывают наши наблюдения, остаточная ротация грудины в сочетании с другими вторичными осложнениями (бугристость, грубые келоидные рубцы, вторичные атипичные западения) после операции в косметическом плане становится более явной и подчеркивает асимметричность поверхности ГК, что, конечно же, не может удовлетворить ожидания ни пациентов, ни специалистов.

Проведение спирометрических исследований с оценкой функции внешнего дыхания (табл. 2) у детей обеих групп выявило восстановление показателя жизненной ёмкости легких (SVC) в основной группе, и он с высокой степенью достоверности (р<0,001) отличался от соответствующего показателя в референтной группе. Как видим, ФЖЕЛ (FVC) в основной группе также была выше, но достоверность не выявлена.

Как видно из таблицы 2, форсированные показатели (FEV1 sek, PEF, MEF50%) сопоставимы в обеих группах, они показывают восстановление проходимости воздушного потока по воздухоносным путям, но в референтной группе сохраняется нарушение ФВД по типу рестрикции.

Таблица 2

Сравнительная характеристика спирометрических показателей у детей основной и референтной групп после операции

|

Группы |

Спирометрические показатели, n=40 |

||||

|

Объемные показатели |

Форсированные показатели |

||||

|

SVC |

FVC |

FEV 1 sek |

PEF |

MEF 50% |

|

|

Референтная группа, n=20 |

72,8±2,2 |

70,8±2,7 |

77,8±3,2 |

84,2±5,7 |

92,2±5,7 |

|

Основная группа, n=20 |

88,7±4,1 |

78,6±3,69 |

86,5±4,0 |

85,9±6,2 |

98,2±6,2 |

|

Р – достоверность |

<0,001 |

– |

– |

– |

– |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, анализ отдаленных результатов, на наш взгляд, показал, что применение метода D. Nuss и его модификаций более предпочтительно и менее травматично.

Применяемая нами внутренняя пластина за счет своей аркообразной формы и физических свойств позволяет практически мгновенно увеличить объем ГК и устранить такие дефекты как ротация грудины и искривление ребер и создать нормальную анатомическую форму с соответствующими положительными для организма пациентов последствиями. Длительное ношение эндофиксатора позволяет организму «привыкнуть» к нормальному дыханию, сердцебиению и другим функциям, позволяет достичь хорошей костно-хрящевой регенерации оперированных участков и позволяет сохранить желательный объем ГК. Использование внешнего фиксирующего устройства исключает возможность длительного ношения, что создает трудности в придании нормальной формы, увеличении объема ГК, формировании хорошего рельефа его по- верхности. Кроме того, с помощью внешнего фиксатора невозможно устранить ротацию грудины, которая в динамике в процессе роста детей повышает риск возникновения рецидива воронки.

Резюмируя данную работу, мы пришли к следующим выводам:

-

1. Наблюдалось отсутствие субъективных жалоб со стороны больных и их близких в группе детей, оперированных по методу D. Nuss и его модификаций.

-

2. Использованный нами метод позволил получить лучшие косметические результаты рельефа передней поверхности ГК, подтвержденные визуально и данными инструментальных исследований, чем в референтной группе.

-

3. Применение эндофиксатора на период, необходимый для полноценного формирования ГК, выявил сохранение социальной адаптированности детей и нормальное качество жизни в период его ношения, что очень важно для достижения психологического комфорта.

Список литературы Сравнительная оценка результатов лечения воронкообразной деформации грудной клетки с применением различных способов торакопластики у детей (отдаленные результаты)

- Абдрахманов А.Ж., Тажин К.Б., Анашев Т.С. Врожденные деформации грудной клетки и их лечение//Травматология жэне ортопедия. 2010. № 1. C. 3-8.

- Мирзакаримов Б.Х., Джумабаев Ж.У., Тошбоев Ш.О. Кукрак кафаси гирдобсимон деформацияси бор болалар ЭКГ курсаткичлари //Материалы II съезда детских хирургов Республики Узбекистан. Ташкент, 2011. C. 34.

- Оценка кардиореспираторной функции до и после хирургической коррекции воронкообразной деформации грудной клетки у детей/Т.П. Мишина, П.А. Исалабдулаева, С.М. Махачев, В.М. Шайтор, А.Д. Магомедов//Детская хирургия. 2013. № 3. C. 33-37.

- Анатомо-функциональные изменения сердца при воронкообразной деформации грудной клетки у детей по данным эхокардиографии/Н.Ф. Прийма, И.А. Комолкин, В.В. Попов, И.А. Комиссаров, Д.В. Щеголев//Гений ортопедии. 2011. № 3. C. 86-91.

- Модификация способа хирургического лечения по Nuss при ВДГК у детей/И.А. Комиссаров, И.А. Комолкин, А.П. Афанасьев, Д.В. Щеголев//Гений ортопедии. -2013. -№ 1. -C. 98-102.

- Разумовский А.Ю., Павлов А.А. Хирургическая коррекция воронкообразной деформации грудной клетки//Детская хирургия. 2005. № 3. C. 44-47.

- Плякин В.А., Кулик И.О., Саруханян О.О. Сравнительная оценка операций Насса и Равича для лечения воронкообразной деформации грудной клетки//Детская хирургия. 2013. № 3. C. 60-64.

- Вердиев В.Г., Байрамов А.З. Хирургическое лечение ВДГК у детей и подростков путем металлостернохондропластики//Гений ортопедии. 2013. № 1. C. 103-107.

- Хирургическая коррекция воронкообразной деформации грудной клетки методом Насса/А.Ю. Разумовский, А.А. Павлов, А.Б. Алхасов, Г.Г. Гаджимирзаев, В.Е. Рачков, Б.В. Кулешов, О.С. Геодакян, Г.В. Куриленков, В.Г. Солониченко, Е.В. Феоктистова//Детская хирургия. 2006. № 2. C. 4-9.

- Стальмахович В.Н., Дюков А.А. Выбор метода хирургического лечения врожденной воронкообразной деформации грудной клетки у детей//Детская хирургия. 2008. № 2. C. 43-46.

- Donald Nuss, Croitoru D.P., Kelly R.E. Jr. et al./Review and discussion of the complications of minimally invasive pectus excavatum repair.//Eur. J. Pediatr. Surg. 2002;12(4):230-4.

- Nuss D, Kelly RE Jr, Croitoru DP. et al./A 10-year review of a minimally invasive technique for the correction of pectus excavatum.//J Pediatr Surg. 1998; Apr;33(4):545-52.

- Nuss D./Outcome Analysis of Minimally Invasive Repair of Pectus Excavatum: Review of 251 Cases.//J Pediatr Surg. 2000;35:252-7.

- Zganjer M, Cigit I, Cizmić A, Pajić A./A 3-year experience of a minimally invasive technique for correction of pectus excavatum in Croatia.//Coll Antropol. 2005 Jun; 29(1):107-9.

- Малахов О.А., Рудаков С.С., Лихотай К.А. Дефекты развития грудной клетки и их лечение//Вестн. травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. -2002. -№ 4. -С. 63-67.

- Рузикулов У.Ш., Нарзикулов У.К. Комплексная диагностика и лечение ВДГК у детей//Бюл. ассоциации врачей Респ. Узбекистан. 2010. № 3. С. 47-48.

- Сулайманов А.С., Тилавов У.Х. Торакопластика при ВДГК у детей с применением модифицированной шины//Хирургия Узбекистана. 2000. № 3. С. 64-66.

- Синдромные формы врожденных деформаций грудной клетки и их лечение/С.С. Рудаков //Хирургия. Журн. им. Н.И. Пирогова. 1986. № 8. С. 92-96.

- Surgical treatment of siblings with Marfan syndrome/K. Kirali, M. Yakut, M. Güler, D. Mansuroğlu, S. Ŏmeroğlu, E. Akinci, A. Gürbüz, C. Yakut//Asian Cardiovasc. Thorac. Ann. 1999. Vol. 7, No 2. P. 138-141.

- Minimally invasive repair of pectus excavatum in patients with Marfan syndrome and marfanoid features/R.E. Redlinger Jr., G.D. Rushing, A.D. Moskowitz, R.E. Kelly Jr., D. Nuss, A. Kuhn, R.J. Obermeyer, M.J. Goretsky//J. Pediatr. Surg. 2010. Vol. 45, No 1. P. 193-199.