Сравнительная оценка способов замещения костных дефектов при ревизионной артропластике коленного сустава

Автор: Гиркало M.B., Щаницын И.Н., Островский В.В., Козадаев М.Н., Деревянов А.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Травматология и ортопедия

Статья в выпуске: 1 т.19, 2023 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценить ближайшие и отдаленные результаты ревизионного эндопротезирования коленного сустава с применением пористых метафизарных втулок и конусов. Материал и методы. В исследование вошли 134 пациента, перенесших ревизионное эндопротезирование коленного сустава. Пациенты были разделены на две группы по типу использованного метафизарного фиксатора: втулки (I группа) - 97 пациентов и конусы (II группа) - 37 пациентов. Оценку результатов операции выполняли при выписке из стационара (7-12 суток), через 6, 12, 24 мес. после оперативного вмешательства. Проводили анализ выживаемости эндопротеза методом Каплана - Мейера. Критическим событием считали реоперацию с полной заменой эндопротеза или его компонентов. Результаты. Проведенный анализ выживаемости эндопротеза с применением различных метафизарных фиксаторов показал, что группы втулок и конусов не различаются статистически значимо (критерий Log Rank (Mantel - Сох) р=0,108). Заключение. Применение пористых конусов или втулок для замещения костных дефектов 2А, 2В и 3-го типов по классификации Anderson Orthopaedic Research Institute при ревизионном эндопротезировании коленного сустава демонстрирует сходные клинические, функциональные и рентгенологические результаты в среднесрочной перспективе.

Дефекты костей, коленный сустав, ревизионное эндопротезирование

Короткий адрес: https://sciup.org/149143891

IDR: 149143891 | УДК: 616.728.3-089-003.93 | DOI: 10.15275/ssmj1901018

Текст научной статьи Сравнительная оценка способов замещения костных дефектов при ревизионной артропластике коленного сустава

EDN: BLRHMU

Corresponding author — Mikhail V. Girkalo

Тел.: +7 (905) 3251732

Клинический результат ТЭКС и первичная выживаемость эндопротеза являются относительно успешными и прогнозируемыми [3], однако повторные ревизионные вмешательства после ТЭКС составляют около 10% от всех эндопротезирований коленного сустава [4]. Ведущими причинами ревизии после ТЭКС являются асептическое расшатывание компонентов эндопротеза и парапротезная инфекция, что сопряжено с образованием костных дефектов различной степени тяжести. Значимые дефекты кости, образующиеся при асептической нестабильности компонентов компрометированного эндопротеза, могут поставить под угрозу правильную ориентацию и фиксацию ревизионного имплантата. Стратегия в отношении последних была сформулирована в концепции зональной фиксации, описанной R. Morgan-Jones с соавт. [5], согласно которой дополнительная фиксация в метафизарной зоне рекомендована во всех случаях ревизионного ТЭКС при дефектах 2-го и 3-го типов по классификации Института ортопедических исследований Андерсона — Anderson Orthopaedic Research Institute (AORI). Для этой цели широкое распространение получили метафи-зарные фиксаторы — втулки и конусы из трабекулярного металла, которые имеют ряд преимуществ перед костными аллотрансплантатами: отсутствие риска передачи вирусной или бактериальной инфекций, исключение вероятности резорбции трансплантата, более короткая по времени операция и, возможно, более прочная первичная фиксация (рис. 1).

Метафизарные втулки и конусы из трабекулярного металла имеют сходные показания к применению, но разную технику имплантации и результаты лечения, что определяет интерес к изучению сравнительных результатов их использования в ревизионной хирургии коленного сустава. По мере накопления клинических данных появилась возможность проведения системного анализа для решения проблемы выбора оптимального метафизарного фиксатора.

По данным систематического обзора литературы, опубликованного в 2021 г. R. P. Roach с соавт., который включает 12 исследований по применению втулок и 15 — по использованию конусов при ревизионном ТЭКС [6], частота ревизий была почти вдвое выше при использовании конусов, чем втулок — 18,7 и 9,7% соответственно, при этом вариабельность выбранных исследований и вероятная многофакторная природа неудачных результатов не позволяют сделать каких-либо окончательных выводов. Этот обзор только указывает на необходимость дополнительных исследований по изучению метафизарных имплантатов при ревизионном ТЭКС.

P. Byttebier с соавт. в 2022 г. опубликовали самый крупный систематический анализ и единственный метаанализ (77 статей, 4391 коленных суставов) ранних и среднесрочных клинических результатов применения втулок и конусов по сравнению с применением различных вариантов костной пластики и структурных трансплантатов [7]. При сравнении всех пористых имплантатов и графтов не выявлены значимые различия по выживаемости протеза через 5–10 лет. При сравнении выживаемости конусов и втулок для последних был отмечен меньший риск ревизии (Ош 1,72, 95% ДИ 0,88-2,57), чем для конусов (ОШ 3,04, 95% ДИ 1,71-4,37). Авторы сделали выводы о том, что объем и качество литературы по метафизарным дефектам кости прогрессивно улучшается. Пористые имплантаты (втулки и конусы) эффективны при замещении метафизарных

Рис. 1. Рентгенограмма коленного сустава после ревизионного эндопротезирования: слева — с применением метафи-зарных втулок, справа — метафизарного конуса дефектов кости с хорошим результатом выживаемости при среднесрочном наблюдении, вместе с тем отсутствие четких показаний для выбора того или иного метода метафизарной фиксации в зависимости от тяжести дефекта кости оставляет дис-кутабельным вопрос оптимального метафизарного имплантата для ревизионного эндопротезирования коленного сустава [8].

Цель — оценить ближайшие и отдаленные результаты ревизионного эндопротезирования коленного сустава с применением пористых метафизар-ных втулок и конусов.

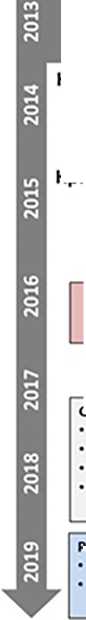

Материал и методы . Исследование проведено на базе травматолого-ортопедического отделения № 3 НИИТОН СГМУ. В период с 2013 по 2015 г. прооперированы 134 пациента, у которых при ревизионном ТЭКС использовали полусвязанные ревизионные эндопротезы с увеличенной фронтальной стабильностью. В 97 случаях использовали метафизарные втулки, в 37 наблюдениях — метафизарные конусы. Ретроспективное когортное исследование проведено на основе проспективно заполняемой базы данных пациентов после ревизионного эндопротезирования [9]. На рис. 2 представлен дизайн исследования.

Критерии включения в исследование: ревизионное ТЭКС по поводу парапротезной инфекции или асептической нестабильности большеберцового, бедренного или обоих компонентов эндопротеза; наличие дефектов в бедренной или большеберцовой костях по классификации AORI типов 2А, 2B и 3. Критерии исключения: некорригированная тяжелая сопутствующая патология (сердечно-сосудистые и респираторные заболевания и/или другие состояния, препятствующие хирургическому вмешательству); тяжелая деменция или другие умственные и физические нарушения, препятствовавшие самостоятельному заполнению анкеты пациентом.

Медиана возраста пациентов составила 67 лет, индекса массы тела — 34кг/м2. Мужчин было 34 (26%), женщин — 100 (74%). Показаниями к ревизионному ТЭКС были асептическая нестабильность эндопротеза в 55 (41 %) наблюдениях и парапротезная инфекция — в 79 (59%). Пациенты были разделены на две группы по типу использованного метафизар-ного фиксатора: втулки (I группа) — 97 пациентов

134 ПАЦИЕНТА (2013-2019 гг.)

Ревизионное эндопротезирование коленного сустава Ретроспективное когортное одноцентровое открытое исследование

Критерии включения:

Критерии исключения:

Ревизионное эндопротезирование коленного сустава по поводу парапротезной инфекции и асептической нестабильности большеберцового, бедренного или обоих компонентов эндопротеза.

Дефекты AORI типа 2А, 2В и 3 в бедренной или большеберцовой костях.

Не корригированная тяжелая сопутствующая патология (сердечно-сосудистые и респираторные заболевания и/или другие состояния препятствующие хирургическому вмешательству).

Тяжелая деменция или другие умственные и физические нарушения, препятствовавшие самостоятельному заполнению анкеты пациентом.

Конусы п = 37

Втулки п = 97

Оценка:

Клиническое обследование (шкала К$$)

Рентгенография (AORI), КТ, МРТ

Первичные конечные точки: реэндопротезирование

Вторичные конечные точки: ревизия (инфекция, нестабильность, контрактура, гематома, кумулятивная), остеорезорбция (KSTKARE), периоперационные осложнения

Результат:

Сравнение результатов применения различных вариантов метафизарных фиксаторов (втулок и конусов). Создание алгоритма выбора варианта метафизарного фиксатора (втулка или конуса) на основе степени остеорезорбции (AORI), ограниченности дефекта и степени первичной интраоперационной фиксации.

Рис. 2. Дизайн проведенного ретроспективного исследования

и конусы (II группа) — 37 пациентов (табл. 1). В I группу вошли пациенты, которым для замещения дефектов использовали втулки (например, фирмы DePuy); II группу составили пациенты, которым выполняли ревизионное ТЭКС с применением танталовых конусов (например, фирмы Zimmer) или ревизионный эндопротез (например, фирмы Stryker с конусом Tritanium).

Всем пациентам выполняли стандартное предоперационное клинико-диагностическое обследование, включающее осмотр, лабораторные исследования, рентгенографию, КТ и МРТ. Клиническое обследование проводили с применением шкалы оценки функции коленного сустава — KSS (Кnee Society Scores). Расчет баллов проводили на основе анкетирования пациентов. KSS состоит из двух частей: клинической оценки и оценки функции коленного сустава [10, 11]. Рентгенографию выполняли стоя с захватом тазобедренных, коленных и голеностопных суставов. Исследование нарушений осей нижней конечности, расположения линии сустава и надколенника, оценку стабильности имплантата с выявлением признаков остеолиза и определением положения компонентов эндопротеза осуществляли в соответствии со шкалой KSTKARE (Knee Society Total Knee Arthroplasty Roentgenographic Evaluation, рентгенографическая оценка тотального эндопротезирования коленного сустава Обществом коленного сустава) [12]. МРТ и КТ обладают более высокой чувствительностью и специфичностью, но не рекомендуются для рутинной практики из-за высокой стоимости и повышенного облучения [13, 14]. В нашей практике КТ коленного сустава выполняли по показаниям для оценки костных дефектов и пространственной ориентации компонентов эндопротеза. МРТ коленного сустава выполняли при подозрении на повреждение связочного аппарата.

Выявленные во время операции костные дефекты оценивали согласно классификациям AORI [15] и J. Insall [16]. Тип дефекта определяли до операции по рентгенограммам и во время хирургического вмешательства после удаления всех компонентов эндопротеза. В большинстве случаев наблюдали выраженный остеолиз большеберцовой кости: Т2В/Т3 в 81% (108/134). Значительный дефект (F2B/F3) в бедренной кости выявляли редко — 11% (15/134). Для оценки локализации и протяженности дефекта использовали классификацию J. Insall [16], согласно которой костные дефекты поделены на центральные, которые не выходят на кортикальную пластину, и периферические, при которых повреждена кортикальная пластина.

По результатам оценки дефектов кости определяли необходимость использования метафизарного фиксатора-втулки или конуса. При невозможности получить стабильную фиксацию втулки принимали решение об использовании конуса [17].

Метафизарные бедренные втулки применены у 10% (10/97) больных, большеберцовые метафи-зарные втулки — у 100% (97/97) пациентов. Реконструктивные конусы (например, фирмы Zimmer) в 57% (21/37) случаев, конусы (например, фирмы Stryker) у 43% (16/37) пациентов.

Послеоперационное ведение пациентов проводили согласно стандартному протоколу. Оценивали сроки госпитализации. Фиксировали нежелательные результаты лечения такие как асептическая нестабильность, инфекционные осложнения, переломы костей при обработке и имплантации метафизар-ных фиксаторов, гематома, контрактура, Patella baja

Таблица 1

Клиническая характеристика пациентов до хирургического вмешательства

|

Параметр |

Все пациенты ( n =134) |

Группа |

Рр |

|

|

I ( n =97) |

II ( n =37) |

|||

|

Возраст, года |

67 (61–73) |

67 (62–73) |

67 (60–73) |

0,854 |

|

Рост, м |

1,6 (1,5–1,6) |

1,6 (1,5–1,6) |

1,5 (1,5–1,6) |

0,038 |

|

Вес, кг |

90 (76–102) |

90 (79–102) |

86 (75–101) |

0,633 |

|

Индекс массы тела , кг/м2 |

34 (30–38) |

34 (29–38) |

36 (30–39) |

0,344 |

|

Пол женский, n (%) |

100 (74%) |

67 (69%) |

33 (89%) |

0,025 |

|

Срок после первичной операции/ревизии, мес. |

23 (11–40) |

21 (11–42) |

24 (10–38) |

0,781 |

|

Показания к ревизионному эндопротезированию, n (%): |

||||

|

Асептическая нестабильность |

55 (41 %) |

37 (38%) |

18 (49%) |

0,269 |

|

Парапротезная инфекция |

79 (59%) |

60 (62%) |

19 (51%) |

|

|

Тип дефекта кости по классификации AORI, n (%) |

||||

|

F1 |

10 (7%) |

7 (7%) |

3 (8%) |

|

|

F2A |

59 (44%) |

44 (46%) |

15 (41%) |

0,992 |

|

F2B |

60 (45%) |

42 (43%) |

18 (49%) |

|

|

F3 |

5 (4%) |

4 (4%) |

1 (2%) |

|

|

T1 |

2 (1%) |

2 (2%) |

0 |

|

|

T2A |

24 (18%) |

24 (25%) |

0,005 |

|

|

T2B |

99 (74%) |

66 (68%) |

33 (89%) |

|

|

T3 |

9 (7%) |

5 (5%) |

4 (11%) |

|

П р и м е ч а н и е : для количественных признаков определены медиана и квартили. * — расчет критерия χ² (точный критерий Фишера) и критерия U Манна — Уитни.

(низкое стояние надколенника). Оценку результатов операции проводили через 7-12 суток после вмешательства и через 6, 12, 24 мес.

Полученные данные клинического и рентгенологического обследования всех групп подвергали статистическому анализу. Cтатистическую обработку полученных данных проводили в программе SPSS 21.0 (USA). Нормальность распределения количественных признаков оценивали с применением методов Колмогорова — Смирнова и Шапиро — Уилка. Учитывая малый объем выборки и ненормальное распределение большинства количественных признаков, применяли непараметрические методы статистики. Для описания количественных параметров использовали медиану и квартили. Анализ различий между различными группами по количественным признакам проводили с использованием критерия U Манна — Уитни, в связанных группах применяли двухфакторный ранговый дисперсионный анализ Фридмана. Для качественных признаков применяли критерий х2 Пирсона. Проводили логистический регрессионный анализ для выявления факторов риска реоперации. Переменные, включенные в регрессию, имели р<0,5 при однофакторном анализе. Использовали обратный пошаговый подход с вероятностью включения 0,05 и вероятностью исключения 0,1 или более. Для выявления порога значимых значений количественных признаков строили ROC-кривые с оценкой индекса Юдена (Youden). Проводили анализ выживаемости протеза методом Каплана — Мейера. Критическим событием считали реоперацию с полной заменой эндопротеза или его компонентов. Строили кривую функции выживания протеза. Парные сравнения выживания в двух разных группах проводили с применением тестов: логрангового критерия (Log rank). Достоверным считали результаты при р<0,05, для всех критериев оценивали двустороннюю значимость.

Результаты . Группы различных метафизарных фиксаторов (втулки и конусы) не отличались по основным предоперационным параметрам. Во II группе (конусы) чаще наблюдали женщин, и отмечалась большая частота выраженной остеорезорбции (AORI T2В и Т3) (табл. 2). Группы не различались по частоте

Клиническая характеристика пациентов в послеоперационный период

Таблица 2

|

Параметр |

Все пациенты ( n =134) |

Группа |

Рр |

|

|

I ( n =97) |

II ( n =37) |

|||

|

Одномоментная ревизия, n (%) |

46 (35%) |

31 (32%) |

15 (40%) |

0,417 |

|

Двухэтапное вмешательство, n (%) |

88 (65%) |

66 (68%) |

22 (60%) |

|

|

Время между этапами, мес. |

6 (3–9,5) |

7 (4,5–11,5) |

4 (2,2–6) |

0,003 |

Окончание табл 2.

|

Параметр |

Все пациенты ( n =134) |

Группа |

р * |

|

|

I ( n =97) |

II ( n =37) |

|||

|

Время операции, мин. |

120 (110–135) |

120 (105–130) |

130 (120–140) |

0,008 |

|

Кровопотеря интраоперационная, мл |

300 (200–300) |

200 (200–300) |

300 (200–300) |

0,027 |

|

Кровопотеря по дренажу, мл |

350 (225–550) |

350 (212–500) |

350 (225–600) |

0,854 |

|

Срок госпитализации, дни |

8 (7–10) |

7 (7–10) |

8 (7–11) |

0,818 |

|

Срок наблюдения, мес. |

24 (11–42) |

32 (22–46) |

12 (6–16) |

<0,001 |

П р и м еч а н и е : для количественных признаков определены медиана и квартили. * — расчет критерия χ² (точный критерий Фишера) и критерия U Манна — Уитни.

Таблица 3

Результаты ревизионного эндопротезирования коленного сустава с применением метафизарных фиксаторов

|

Параметр |

Все прослеженные пациенты ( n =90) |

Группа |

Рр |

|

|

I ( n =60) |

II ( n =30) |

|||

|

Ревизия общая, n (%) |

17 (19%) |

12 (20%) |

5 (16,6%) |

0,513 |

|

Ревизия при рецидивирующей инфекции |

10 (12%) |

7 (11,6%) |

3 (10%) |

0,726 |

|

Ревизия при асептической нестабильности Ревизия при контрактуре |

2 (2%) 3 (3%) |

1 (1,6%) 2 (3,3%) |

1 (3,3%) |

0,477 0,305 |

|

Ирригация и дренирование при гематоме, n (%) |

1 (1 %) |

1 (1,6%) |

0 |

0,724 |

|

Перипротезный перелом, n (%) |

||||

|

Ревизия с заменой/удалением компонентов эндопротеза, n (%) |

14 (15,5%) |

10 (16,6%) |

4 (13,3%) |

0,767 |

П р и м еч а н и е : для количественных признаков определены медиана и квартили. * — расчет критерия χ² (точный критерий Фишера) и критерия U Манна — Уитни.

одномоментных или двухэтапных вмешательств. Отмечались большие сроки между этапами хирургического лечения при двухэтапном подходе в I группе. Время операции (при двухэтапном вмешательстве — время 2-го этапа по замене спейсера на эндопротез) и интраоперационная кровопотеря были больше во II группе.

Во II группе также были меньшие сроки наблюдения после операции. Это связано с тем, что конусы в НИИТОН активно стали применять только в 2015– 2017 гг.

Пациенты были обследованы в сроки от 4 до 50 мес. после операции. Медиана времени наблюдения составила 24 мес. (11–42, квартили). В отдаленные сроки наблюдения (более 24 мес.) удалось проследить за результатами лечения у 67% (90/134) пациентов. Оценивали частоту ревизионного ТЭКС, причины (инфекция, нестабильность, контрактура, гематома), остеорезорбцию (KSTKARE) и периоперационные осложнения. В табл. 3 представлены результаты лечения в обеих группах пациентов с использованием метафизарных фиксаторов.

Вторая ревизия была выполнена у 17 пациентов (18,8%), в том числе по поводу рецидива инфекции — в 10 случаях (11,1%), асептической нестабильности — в 2 (2,2%), контрактуры и болевого синдрома — артрофиброза в 3 наблюдениях (3,3%). У 1 пациента (1,6%) отмечали длительное отхождение гематомы, потребовавшее повторного вмешательства, ирригации и дренирования. В одном наблюдении выявлен перипротезный перелом, потребовавший ревизионного ТЭКС. Еще у 1 больного отмечали низкое стояние надколенника (рatella baja), не влияющее на повседневную жизнь и не потребовавшее дополнительного хирургического вмешательства. Замену или удаление компонентов ревизионного эндопротеза, характеризующие показатель его выживаемости, фиксировали в 15,5% (у 14 из 90 прослеженных пациентов) — у 10 пациентов в I группе и у 4 — во II группе.

Проведенный анализ выживаемости протеза после ревизионного ТЭКС с применением различных метафизарных фиксаторов показал, что группы втулок и конусов не различаются статистически значимо (критерий Log Rank (Mantel — Cox) р =0,108), однако 1-летняя выживаемость протеза в I группе была существенно выше, чем во II группе — 96 и 74% соответственно. В срок наблюдения 2 года выживаемость для втулок и конусов составила соответственно 86 и 74%. Медиана наблюдения во II группе была всего 12 мес. (6-16, квартили), поэтому 4-летнюю накопленную выживаемость мы смогли оценить только для I группы — она составила 64%. Такие показатели обусловлены малым числом (12/134, 8,9%) прослеженных пациентов в отдаленный (более 48 мес.) период.

Функциональные и рентгенологические результаты лечения оценивали по шкале KSS и KSTKARE соответственно через 12–24 мес. после ревизионного ТЭКС. По шкале KSS общая (функциональная и клиническая) отличные результаты (80–100 баллов) были зафиксированы у 35% (47/134) пациентов, хорошие (70-79 баллов) — у 31 % (42/134), удовлетворительные

(60-69 баллов) — у 21% (28/134) и неудовлетворительные (менее 60 баллов) — у 13% (17/134). Медиана KSS общее у всех пациентов составила 75 баллов (65-80, квартили), что расценено как хороший результат. Таким образом, по шкалам KSS и KSTKARE группы не различались.

После операции группы статистически значимо отличались только по KSS функциональной, но поскольку этот параметр и до операции был больше в I группе, говорить о преимуществе метафизарных втулок нельзя.

Основным показателем рентгенологической оценки по шкале KSTKARE было наличие линии резорбции кости под компонентами эндопротеза.

В соответствии со шкалой KSTKARE , резорбцию расценивали как непрогрессирующую (0–4 балла); стабильную, требующую наблюдения (5–9 баллов); значительную, проявляющуюся симптомами нестабильности (более 10 баллов). Значительная остеорезорбция была выявлена у 2,2% пациентов (3/134), стабильная — у 13,4% (18/134). Отсутствие резорбции или непрогрессирующую резорбцию наблюдали у 84,3% пациентов (113/134) через 12-24 мес. после ревизионного ТЭКС. Ни у одного пациента не отмечено прогрессирующей остеорезорбции в зоне бедренного компонента. I и II группы не различались по данным рентгенологической шкалы остеорезорбции.

Для оценки предикторов ревизионного ТЭКС с применением метафизарных фиксаторов был проведен регрессионный анализ, в который вошли параметры, выявленные при однофакторном анализе с достоверностью p <0,5. При многофакторном анализе значимыми предикторами ревизионного ТЭКС оказались выраженные дефекты бедренной и большеберцовой костей, когда требовалось применение двух втулок (бедренной и большеберцовой) одновременно у одного пациента ( р =0,007, ОШ — 15,2, ДИ95% 1,2-180). При двухэтапном вмешательстве срок между 1-м и 2-м этапами составил более 16 мес. ( р =0,005, Ош — 19,7, ДИ95% 2,5-155), выраженная степень дефицита костной массы метафиза большеберцовой кости по шкале AORI T3 ( р =0,048, ОШ — 13,8, ДИ95% 1,0-185), KSS общая до операции <74 баллов ( р =0,001, ОШ — 18,6, ДИ95% 2,6-140).

Обсуждение. Результаты использования различных метафизарных фиксаторов представлены во множестве исследований. Общий тренд свидетельствует о хороших и отличных результатах выживаемости втулок и конусов в ранний и среднесрочный периоды наблюдения при дефектах 2А, 2В и 3-го типа по AORI. За последние три десятилетия качество литературы по этому вопросу значительно выросло, исследуемые группы увеличиваются, а дизайн исследований постепенно улучшается, тем не менее работ, в которых сравниваются разные метафизарные фиксаторы, недостаточно. Проведенные систематические обзоры и метаанализы не позволяют с уверенностью говорить о преимуществе того или иного метафизарного фиксатора [7].

В нашем ретроспективном исследовании на большой когорте пациентов выживаемость эндопротезов коленного сустава в ранний и среднесрочный периоды наблюдения (медиана 24 мес., 11-42 мес. квартили) составила 89,6% (120/134). При анализе выживаемости протеза после ревизионного ТЭКС с применением различных метафизарных фиксаторов группы втулок и конусов статистически значимо не различались (критерий Log Rank (Mantel — Cox) р =0,108), в то же время

1-летняя выживаемость протеза в I группе была существенно выше, чем во II группе — 96 и 74% соответственно. 2-летняя выживаемость составила 86 и 74% соответственно. Медиана наблюдения во II группе составила всего 12 мес. (6–16, квартили), поэтому 4-летнюю накопленную выживаемость мы смогли оценить только для I группы: она составила 64%. Такие низкие показатели связаны с малым числом (12/134, 8,9%) прослеженных пациентов в отдаленный период (более 48 мес.). Причиной ревизии была в основном рецидивирующая инфекция (11,1%, 10/134), асептическую нестабильность выявили в 2,2% (2/134). По причинам ревизии группы не различались.

В ходе работы мы обратили внимание на то, что замещение незначительных костных дефектов с помощью метафизарной втулки значительно упрощалось при применении техники заполнения оставшегося пространства цементом. По нашему мнению, эта техника была допустима, поскольку первичная фиксация метафизарной втулки происходит по типу запрессо-вывания имплантата в кость, а затем обеспечивается хорошая вторичная фиксация за счет остеоинтеграции в пористое покрытие втулки. В данной ситуации осевые и торсионные нагрузки распределяются на ме-тафизарную зону, что позволяет выполнить пластику оставшегося дефекта эпифиза цементом. При выборе между костным цементом и аутотрансплантатом предпочтение отдавалось цементу, так как при выполнении ревизионного ТЭКС аутотрансплантаты были доступны в минимальном объеме и использовались в основном для замещения центральных дефектов кости с целью создания опоры для втулки. Костные аллотрансплантаты не применяли в связи с риском развития инфекционно-воспалительных осложнений [18]. Следует отметить, что цемент может выполнять функцию депо антибактериального химиопрепарата, что, в свою очередь, снижает риск рецидива инфекционного процесса.

По сути, метафизарная втулка обеспечивает гибридную фиксацию компонента эндопротеза. В зоне неповрежденного эпифиза осуществляется цементная фиксация, в зоне метафиза — первичная press-fit и вторичная фиксация втулкой, диафизарная фиксация обеспечивается бесцементным стержнем. Согласно концепции трехточечной фиксации, оптимальной является метафизарная фиксация имплантатов [5]. Благодаря этому происходит равномерное распределение нагрузок на все отделы большеберцовой кости, что обеспечивает увеличение срока службы эндопротеза. Мы считаем, что в перспективе использование метафизарных втулок может позволить полностью отказаться от металлических аугментов (блоков и клиньев) при дефектах большеберцовой кости 2А и 3-го типов. При реконструкции бедренной кости, напротив, втулки требуются значительно реже, так как металлические аугменты незаменимы для точного восстановления линии сустава и заднего офсета мыщелков бедра.

Другим вариантом замещения костных дефектов при ревизионном ТЭКС является использование пористых танталовых конусов, также продемонстрировавших хорошие результаты. Так, W. Long и соавт. [19] отметили хорошие ближайшие результаты применения конусов при дефектах 2-го и 3-го типов. R. Meneghini и соавт. [20] при использовании большеберцовых конусов констатировали полную остеоинтеграцию, что указывает на 100% выживаемость конусов, однако авторы констатируют то, что показания и способы применения танталовых конусов отличаются от таковых у втулок. Танталовый конус, в отличие от мета-физарной втулки, не является частью эндопротеза, и призван заместить имеющийся дефект и создать опору для эндопротеза. Отсутствие жесткой фиксации между конусом и эндопротезом способствует лучшей фиксации конуса к кости. Несмотря на то, что втулки и конусы демонстрируют отличные и хорошие результаты при замещении дефектов 2-го и 3-го типов, существуют принципиальные различия в показаниях и методике их применения, что, на наш взгляд, требует детального изучения каждого из этих аспектов.

В нашем исследовании клинические и рентгенологические результаты использования втулок и конусов оказались равнозначными. Клиническое обследование проводили с применением клинической и функциональной шкалы KSS [10, 11], так как она применяется в большинстве работ, посвященных ревизионному ТЭКС [7]. Медиана KSS у всех пациентов составила 75 баллов (65-80, квартили), что расценено как хороший результат. Наши результаты соответствуют данным других исследований. В систематическом обзоре P. Byttebier с соавт. значения KSS для группы конусов составила 77,2 (20 исследований), для втулок — 78,6 (12 исследований) [7]. В нашем исследовании отличия между группами по данным функциональной оценки KSS после операции объясняются исходными различиями до операции.

Оценку рентгенологического результата проводили с применением шкалы KSTKARE [12]. Значительная остеорезорбция в нашем исследовании выявлена у 2,2% пациентов (3/134), стабильная — у 13,4% (18/134). Отсутствие или непрогрессирующую резорбцию наблюдали у 84,3% пациентов (113/134) через 12-24 мес. после ревизионного ТЭКС. Ни у одного пациента не было отмечено прогрессирующей остеорезорбции в зоне бедренного компонента. I и II группы не различались по данным рентгенологической шкалы KSTKARE.

Каждая операция ревизионного ТЭКС уникальна. Хирургу нужно оценивать степень сложности каждого случая и использовать весь имеющийся в наличии арсенал средств. Чтобы правильно справиться с дефектами костной массы, необходимо учитывать размер и расположение костного дефекта, а также демографические характеристики пациента (индекс массы тела, уровень активности, возраст и ожидаемая продолжительность жизни). Эти факторы влияют на функциональный результат лечения и выживаемость эндопротеза. Мы провели многофакторный регрессионный анализ для выявления возможных предикторов после ревизионного ТЭКС с применением метафизарных фиксаторов. Значимыми предикторами оказались необходимость применения двухкомпонентной втулки (большеберцовой и бедренной у одного пациента), интервал более 16 мес. между 1-м и 2-м этапами при двухэтапном лечении инфекции, выраженная степень остеорезорбции большеберцовой кости по шкале AORI T3, КSS общая до операции <74 баллов. Ограничением нашего исследования, несомненно, является ретроспективный характер и малый объем выборки. Проведение дальнейших исследований, возможно, позволит уточнить значимость выявленных факторов риска несостоятельности ревизионного ТЭКС.

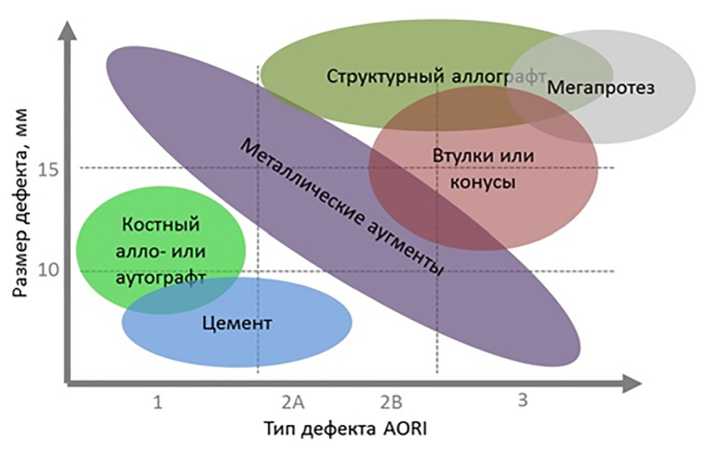

Как уже было сказано ранее, выбор между мета-физарным конусом или втулками в настоящее время дискутабелен, он в значительной степени определяется предпочтениями хирурга и, возможно, формой и размером костного дефекта. Конвенциональным показанием к цементированию полиметилметакрилатом (ПММА) является дефицит кости менее 5 мм. Если дефицит составляет 5–10 мм и затрагивает менее 50% мыщелка бедра или поверхности большеберцовой кости, то рекомендовано применение полиметилметакрилата с армирующими винтами; при наличии дефицита более 5мм — костной пластики измельченным аллотрансплантатом; при дефиците размером 5-15мм, поражающим более 50% мыщелка бедра и поверхности большеберцовой кости, — модульных систем с ножками и аугментами; при дефиците более 15 мм — структурных аллотрансплантатов, мегапротезов и пористых металлических аугментов. Похожий алгоритм предложен и на основе классификации AORI. Для небольших и ограниченных дефектов (тип 1 по AORI) рекомендуется цементирование с/без применения армирующих винтов, использование ауто- или аллотрансплантатов из костной ткани. Для легких дефектов (тип AORI 2A) следует использовать металлические аугменты. Для больших дефектов (тип AORI 2B и 3) следует рекомендовать структурные аллотрансплантаты или металлические пористые метафиксаторы (конусы и втулки). На рис. 3 представлена сводная

Рис. 3. Матрица выбора варианта фиксации при ревизионном тотальном эндопротезировании коленного сустава в зависимости от размера и типа дефекта (AORI)

матрица выбора метода фиксации при ревизионном ТЭКС в зависимости от размера и типа дефекта (AORI), при всем том долгосрочные клинические результаты и выживаемость имплантатов после ревизионных ТЭКС остаются субоптимальными и зависят от множества факторов, таких как причина ревизии, хирургический доступ, тип используемого имплантата. Необходимы дополнительные научные данные, чтобы помочь выбрать оптимальный метод для каждого пациента.

Заключение. Полученные в ходе настоящего исследования хорошие клинико-рентгенологические результаты использования метафизарных втулок и конусов при ревизионном ТЭКС позволяют рекомендовать их использование при дефектах большеберцовой кости 2А, 2В и 3-го типов по классификации AORI. Оба метода обеспечивают надежное восстановление костных дефектов с сопоставимыми клиническими и рентгенологическими результатами и выживаемостью.

Вместе с тем необходимо дальнейшее изучение и анализ отдаленных результатов применения данных конструкций. Первостепенная задача, требующая решения, — внедрение новых алгоритмов выбора того или иного метода фиксации, учитывающих не только размер дефектов кости, но и предикторы несостоятельности эндопротеза в лечении этой сложной группы пациентов.

Список литературы Сравнительная оценка способов замещения костных дефектов при ревизионной артропластике коленного сустава

- Belt M, Hannink G, Smolders J, et al. Reasons for revision are associated with rerevised total knee arthroplasties: an analysis of 8,978 index revisions in the Dutch Arthroplasty Register. Acta Orthop. 2021; 92 (5): 597–601. DOI: 10.1080 / 17453674.2021.1925036.

- Kurtz S, Ong K, Lau E, et al. Projections of primary and revision hip and knee arthroplasty in the United States from 2005 to 2030. J Bone Joint Surg Am. 2007; 89 (4): 780–5. DOI: 10.2106 / JBJS.F.00222.

- Khan M, Osman K, Green G, et al. The epidemiology of failure in total knee arthroplasty: avoiding your next revision. Bone Joint J. 2016; 98‑B (1 Suppl A): 105–12. DOI: 10.1302 / 0301-620X.98B1.36293.

- Yapp LZ, Walmsley PJ, Moran M, et al. The effect of hospital case volume on re-revision following revision total knee arthroplasty. Bone Joint J. 2021; 103‑B (4): 602–9. DOI: 10.1302 / 0301-620X.103B4.BJJ-2020-1901.R1.

- Morgan-Jones R, Oussedik SI, Graichen H, et al. Zonal fixation in revision total knee arthroplasty. Bone Joint J. 2015; 97‑B (2): 147–9. DOI: 10.1302 / 0301-620X.97B2.34144.

- Roach RP, Clair AJ, Behery OA, et al. Aseptic loosening of porous metaphyseal sleeves and tantalum cones in revision total knee arthroplasty: A systematic review. J Knee Surg. 2021; 34 (10): 1033–41. DOI: 10.1055 / s-0040-1701434.

- Byttebier P, Dhont T, Pintelon S, et al. Comparison of different strategies in revision arthroplasty of the knee with severe bone loss: A systematic review and meta-analysis of clinical outcomes. J Arthroplasty. 2022; 37 (6S): S371–S381.e4. DOI: 10.1016 / j.arth.2022.02.103.

- Rodríguez-Merchán EC, Gómez-Cardero P, Encinas- Ullán CA. Management of bone loss in revision total knee arthroplasty: therapeutic options and results. EFORT Open Rev. 2021; 6 (11): 1073–86. DOI: 10.1302 / 2058–5241.6.210007.

- Girkalo MV. Database of intraoperative parameters that determine the choice of metaphyseal fixators for the replacement of bone defects in revision knee arthroplasty. Rg. No RU 2021622939, December 14, 2021. (In Russ.) Гиркало М. В. База данных интраоперационных параметров, определяющих выбор метафизарных фиксаторов для замещения костных дефектов при ревизионном эндопротезировании коленного сустава. Номер гос. регистрации RU 2021622939 от 14.12.2021.

- Irzhanski AA, Kulyaba TA, Kornilov NN. Validation and cross-cultural adaptation of rating systems WOMAC, KSS and FJS-12 in patients with knee disorders and injuries. Traumatology and Orthopedics of Russia. 2018; 24 (2): 70–9. (In Russ.) Иржанский А. А., Куляба Т. А., Корнилов Н. Н. Валидация и культурная адаптация шкал оценки исходов заболеваний, повреждений и результатов лечения коленного сустава WOMAC, KSS и FJS-12. Травматология и ортопедия России. 2018; 24 (2): 70–9. DOI: 10.21823 / 2311‑2905‑2018‑24‑2‑70‑79.

- Insall JN, Dorr LD, Scott RD, et al. Rationale of the Knee Society clinical rating system. Clin Orthop Relat Res. 1989; (248): 13–4.

- Ewald FC. The Knee Society total knee arthroplasty roentgenographic evaluation and scoring system. Clin Orthop Relat Res. 1989; (248): 9–12. PMID: 2805502.

- Reish TG, Clarke HD, Scuderi GR, et al. Use of multidetector computed tomography for the detection of periprosthetic osteolysis in total knee arthroplasty. J Knee Surg. 2006; 19 (4): 259–64. DOI: 10.1055 / s-0030–1248116.

- Vessely MB, Frick MA, Oakes D, et al. Magnetic resonance imaging with metal suppression for evaluation of periprosthetic osteolysis after total knee arthroplasty. J Arthroplasty. 2006; 21 (6): 826–31. DOI: 10.1016 / j. arth. 2005.10.017.

- Engh GA, Ammeen DJ. Bone loss with revision total knee arthroplasty: defect classification and alternatives for reconstruction. Instr Course Lect. 1999; (48): 167–75.

- Insall J. Revision of aseptic failed total knee arthroplasty. Surgery of the knee. 2nd ed. N. Y.: Churchill, Livingstone, 1993; р. 935–57.

- Girkalo MV. A method for selecting a metaphyseal fixator to replace extensive tibial defects in revision knee arthroplasty. Invention certificate №2777929, 11 Aug 2022. (In Russ.) Гиркало М. В. Способ подбора метафизарного фиксатора для замещения обширных дефектов большеберцовой кости при ревизионном эндопротезировании коленного сустава. Патент на изобретение №2777929 от 11.08.2022.

- Zagorodniy NV, Nuzhdin VI, Bukhtin KM, et al. Results of bone plasty with allografts in revision hip arthroplasty. N. N. Priorov Journal of Traumatology and Orthopedics. 2014; (2): 33–9. (In Russ.) Загородний Н. В., Нуждин В. И., Бухтин К. М. и др. Результаты применения костной пластики аллотрансплантатами при ревизионном эндопротезировании тазобедренного сустава. Вестник травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова. 2014; (2): 33–9.

- Long WJ, Scuderi GR. Porous tantalum cones for large metaphyseal tibial defects in revision total knee arthroplasty: a minimum 2‑year follow-up. J Arthroplasty. 2009; 24 (7): 1086–92. DOI: 10.1016 / j.arth.2008.08.011.

- Meneghini RM, Lewallen DG, Hanssen AD. Use of porous tantalum metaphyseal cones for severe tibial bone loss during revision total knee replacement. J Bone Joint Surg Am. 2008; 90 (1): 78–84. DOI: 10.2106 / JBJS.F.01495.