Сравнительно-историческое исследование укрепленных поселений бронзового века на Южном Урале (на основе анализа планировок)

Автор: Ульчицкий О.А., Булатова Е.К., Казанева Е.К., Веремей О.М.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.47, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются укрепленные поселения Южного Урала (III-I тыс. до н.э.) как объекты древнего фортификационного зодчества, а также производственно-жилые или ремесленно-жилые комплексы. Даны их краткое описание и обоснование для дальнейшего исследования с использованием сравнительно-исторического метода как наиболее продуктивного в поиске аналогов, культурных взаимосвязей и включения в исторический контекст. Описывается морфология формообразования объемно-планировочной структуры сооружений и раскрывается их типологическая принадлежность к архитектуре древнейших индоевропейских гарнизонных фортов, что позволяет рассматривать эти сооружения в общем контексте с более поздними типами аналогичных объектов Евразии. Выявлены связи синташтинско-петровской культуры с древними архитектурно-градостроительными традициями Средней Азии и ранних индоевропейских государств. На основе фактографического материала проведено сопоставление планировочных структур укрепленных поселений Южного Урала с выявленными аналогами. В виде таблицы показаны планировки древних поселений и жилых образований эпохи бронзы на территории Южного Урала, Северного Казахстана и Средней Азии, приведенные к единому масштабу. Обоснована функция рассматриваемых объектов. Ставятся задачи для дальнейших разработок на основе теоретических результатов по получению наиболее полных представлений об исследуемых сооружениях с точки зрения исторической достоверности. Даются предпосылки для последующей работы по реконструкции объемно-планировочной структуры этих объектов.

Укрепленные поселения, южный урал, сравнительно-исторический метод, эпоха бронзы

Короткий адрес: https://sciup.org/145145923

IDR: 145145923 | УДК: 902.01+72.031(032) | DOI: 10.17746/1563-0102.2019.47.1.064-072

Текст научной статьи Сравнительно-историческое исследование укрепленных поселений бронзового века на Южном Урале (на основе анализа планировок)

Опираясь на результаты, полученные в ходе историко-археологических, этнографических и других исследований на Южном Урале [Алексашенко и др., 1973; Зданович, 1988; Савельев, Яминов, 2004; Зданович, Батанина, 2007; Виноградов, 2007; Епимахов, Чуев, 2011; Корякова и др., 2011; Фёдорова, Носкевич, 2012; Бахшиев, Насретдинов, 2016], следует отметить, что общие представления о типологии и генезисе древних сооружений региона все еще недостаточно объективны. Множественность трактовок исследователей по этому вопросу дает право использовать имеющиеся материалы для получения нового научного знания об укрепленных поселениях эпохи бронзы на Южном Урале с применением компаративного метода.

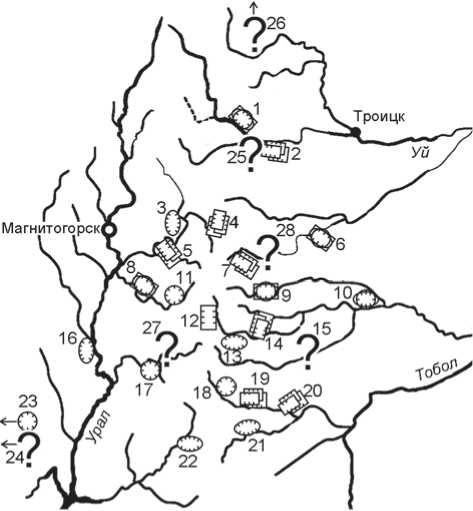

В период с 1969 по 2013 г. были найдены руины более 20 укрепленных поселений эпохи бронзы на территории Челябинской и Оренбургской областей, Республики Башкортостан и Северного Казахстана: Аландское, Андреевское, Аркаим (Александровское) [Зданович, 1988, с. 8–23], Бахта [Батанина, 2004], Берсуат (Ягодный Дол), Журумбай, Исиней-1, -2, Камысты, Кизил-Чилик (Париж) [Батанина, 2004], Кизильское, Коноплянка, Куйсак, Ольгино (Каменный Амбар) [Корякова и др., 2011, с. 71–74], Родники, Сарым-Саклы [Sharapov, 2017, p. 51], Синташта-1 [Генинг В.Ф., Зданович, Генинг В.В., 1992, с. 17–43], Синташта-2 (Левобережное) [Петров и др., 2017], Степное, Устье, Черноречье III [Виноградов, 1995], Чекатай, Шикуртау [Батанина, 2004], Улак-1 [Савельев, Яминов, 2004], Селек [Усманов и др., 2013], Стрелецкое, Шибаево-1, Каменный брод, Заречное [Chechushkov, 2018, p. 11–18] (рис. 1). Наиболее известным и исследованным является Аркаим, первоначально городище Александровское [Алексашенко и др., 1973, с. 15] (по названию близлежащего поселка). В настоящее время археологические работы, связанные с исследованием древних поселений, ведутся на юге Челябинской обл. и в прилегающих рай-

Рис. 1. Локализация укрепленных поселений Южного Урала эпохи бронзы (XVIII–XVI вв. до н.э.) на местности.

1 – Степное; 2 – Черноречье III; 3 – Шикуртау; 4 – Париж (Кизил-Чилик); 5 – Бахта; 6 – Чекатай; 7 – Устье; 8 – Куйсак; 9 – Родники; 10 – Исиней; 11 – Сарым-Сакла; 12 – Коноплянка; 13 – Журумбай; 14 – Каменный Амбар (Ольгино); 15 – Камысты; 16 – Кизильское; 17 – Аркаим (Александровское); 18 – Синташта I; 19 – Синташ-та II (Левобережное); 20 – Андреевское; 21 – Берсуат (Ягодный Дол); 22 – Аландское; 23 – Улак I; 24 – Селек; 25 – Стрелецкое; 26 – Шибаево I; 27 – Каменный Брод; 28 – Заречное.

а – овал, «раннесинташтинский» тип 1; б – круг, «синташтинский» тип 2; в – прямоугольник, «позднесинташтинский» тип 3 или «петровский» тип 4; г – двухслойное, тип 1/2; д – многослойное, смешанный тип 1/2/3; е – многослойное, тип 3/3 (с жилыми стенами) или 3/4 (со сплошной застройкой); ж – структура и форма не определены или нет данных.

онах Восточного Оренбуржья, Башкортостана и Северного Казахстана.

Научными методами определены и обоснованы главные факторы, повлиявшие на возникновение, развитие и упадок южно-уральских укрепленных поселений (по материалам диссертационного исследования [Ульчицкий, 2006, с. 10–11]): 1) наличие до ступных для добычи примитивными способами залежей медной руды, которая располагалась у поверхности земли [Зданович и др., 2003, с. 140–141]; 2) особенности географической среды региона в средний период бронзового века, сказавшиеся на формировании структуры поселений. Для ранних территориальных образований характерен симбиоз кочевых (или полукочевых) и оседлых поселений. В результате возникла территориальная взаимосвязь: рудник – укрепленное поселение – неукрепленные поселения.

Каждому укрепленному поселению соответствует комплекс планировочных, конструктивных приемов и наличие культово-погребальных объектов. Площадь одного сооружения в пределах оборонительных стен составляла от 8 (Исиней) до 34 тыс. м2 (Черноречье). Укрепленные поселения выполняли функцию территориального центра, в этом они очень напоминали раннесредневековые цитадели в городах Средней Азии и Ирана – «акр» и «кале» [Лавров, 1950, с. 264–268]. На Южном Урале такие центры фиксируются приблизительно на расстоянии 20–40 км друг от друга и часто располагаются в речных поймах.

Несмотря на то что укрепленные поселения строились по единому подобию, которое прослеживается

о аб о в о г о де Q ж

123 5

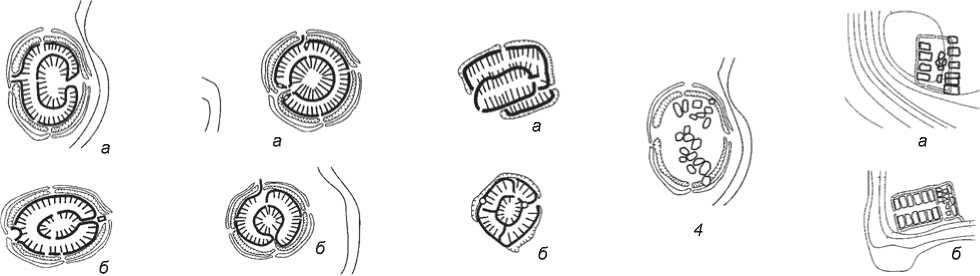

Рис. 2. Планировки укрепленных поселений и жилых образований эпохи бронзы на территории Южного Урала и Северного Казахстана.

1 – «раннесинташтинский» тип, конец III – начало II тыс. до н.э.: а – Кизельское, б – Берсуат; 2 – «классический» синташтинский тип, XVIII–XVI вв. до н.э.; а – Аркаим, б – Сарым-Саклы; 3 – «позднесинташтинский» (петровский) тип, XVII–XV вв. до н.э.: а – Андреевское, б – Куйсак; 4 – алакульские и федоровские поселения на площадках бывших синташтинских поселений, XV–XII вв. до н.э. (Кизильское); 5 – петровские, алакульские, федоровские, саргаринские поселения на территории Казахстана, XVII–IX вв. до н.э.: а – Новоникольское I, б – Петровка II.

в их планировочной структуре, ранее выделялось три основных типа [Ульчицкий, 2006, с. 11]: раннесин-таштинский, «классический» синташтинский и петровский. На данный момент по результатам анализа синташтинско-петровских укрепленных поселений Южного Урала [Ulchitskiy et al., 2016] выделяются четыре: три с жилыми стенами – раннесинташтинский, синташтинский и позднесинташтинский, четвертый – петровский со сплошной застройкой (рис. 2). Также выявлено их по следующее влияние на поселения, сконцентрированные на территории современного Казахстана и Средней Азии. Постепенно петровский тип трансформировался в линейную регулярную сар-гаринско-алексеевскую застройку.

Методами стратиграфии и планиграфии по материалам дешифровки аэрофотоснимков и послойной фиксации в шурфах определена многослойность исследуемых объектов. Имеются случаи, когда более позднее укрепленное поселение частично перекрывает раннее, причем укрепления последнего, их конфигурация не учитывались при сооружении поздних (Исиней-1 – Исиней-2; Степное-1 – Степное-2 и др.). Есть и такие в плане контуры, которые полностью перекрывают ранние (см. рис. 1).

Достоверно не установленные причины привели к активным перемещениям населения и формированию новых строительных традиций алакульской и федоровской культур. Для них характерны хаотичная застройка и большие полуземляночные сооружения, среди которых традиционно выделяют два типа: «дом земледельца» и «дом гончара» [Зданович, 1988, с. 146].

Архитектура укрепленных поселений отражала особенности социальной организации и географической среды. Сложность в определении генезиса син- таштинско-петровской культуры заключается в том, что ее ареал географически не связан с границами ранних индоевропейских государств, нет письменных источников.

Цель настоящего исследования – расширить научное представление о типологии и генезисе укрепленных поселений эпохи бронзы на территории Южного Урала на основе историко-сравнительного анализа памятников синташтинско-петровской культуры XVIII–XVI вв. до н.э.

Задачи работы:

– уточнить типологическую принадлежность рассматриваемых укрепленных поселений;

– проанализировать их планировочные структуры и сравнить с аналогами;

– рассмотреть возможные взаимосвязи архитектурно-строительных традиций синташтинско-петровской культуры с древними градостроительными традициями Средней Азии и ранних индоевропейских государств;

– сформулировать перспективы дальнейшего исследования объектов древней фортификации и территорий, на которых они расположены.

На основе полученных результатов разработана гипотеза о связи раннего фортификационного зодчества эпохи бронзы на территории Южного Урала с традициями древних государств Евразии. Предложена новая форма систематизации исследуемых объектов по структурно-типологическим признакам.

Методика исследования

В исследовании применяется сравнительно-исторический метод, получивший наибольшее развитие в тру- дах историков-искусствоведов. Он представляется наиболее целесообразным с точки зрения изучения архитектурно-археологических объектов, их генезиса и связей с аналогами. Компаративный метод в исследовании архитектуры берет свое начало в трудах члена Королевского института британских архитекторов, профессора Б. Флетчера [Fletcher, 1896]. Применительно к древней архитектуре он является конститутивным для поиска связей исследуемых объектов с более ранними или поздними аналогами на основе сходства объемно-планировочной структуры.

Последние исследования в истории архитектуры с использованием компаративного метода связаны с работами Г. Курински-Ворона [Curinschi-Vorona, 1991], который сформулировал научно-категориальный аппарат сравнительного архитектуроведения. Опираясь на его компаративистские модели как наиболее продуктивные для древних руинированных памятников, можно выдвинуть рабочую гипотезу относительно архитектуры укрепленных поселений Южного Урала эпохи бронзы.

В данной работе мы используем компаративный метод как базис для формирования методики исследования, опирающейся в основном на разработки российского ученого, историка архитектуры Н.И. Грекова, который выделяет три основных аспекта в изучении древних мест обитания [1985, с. 23]. Это форма древних сооружений как один из важнейших исторических источников, конкретно-социальная характеристика (количество сооружений, размеры, степень развития и т.д.) и хронология.

Для историко-сравнительного анализа планировочных структур укрепленных поселений Южного Урала эпохи бронзы и сопоставления их с другими древними объектами предлагается сформировать две группы аналогов:

-

1) объекты исторической архитектуры и градостроительства, которые обладают идентичностью и относительно близки (территориально, культурно и хронологически) к рассматриваемым археологическим памятникам;

-

2) объекты архитектуры и градостроительства, схожие по структуре, но относящиеся к разным культурам, не пересекающиеся территориально и хронологически с исследуемыми.

Мы ограничиваемся подбором аналогов, наиболее подходящих по типологии к рассматриваемым укрепленным поселениям синташтинско-петровской культуры: культовых и жилых фортификационных сооружений. Необходимо также выявить основные критерии сравнения:

-

– морфологический: общая планировочная структура и структура отдельно взятых элементов планировки;

-

– исторический: датировка, послойная фиксация этапов формирования объекта;

-

– географический: территориально-географическое расположение объекта.

Сравнительно-исторический метод имеет определенное преимущество только в случае полного или частичного отсутствия исторических данных (в частности, письменных источников) об объекте исследования, находящемся в руинированном состоянии. К данной категории относятся памятники архитектуры петровско-синташтинской культуры. Следует отметить, что сравнительно-исторический метод имеет и определенные недостатки: он не дает точных результатов, и заключения, сделанные только на его основе, могут быть ошибочными. Чтобы минимизировать риск ложных научных выводов, необходимо использовать вспомогательные средства. Развитие и обогащение сравнительно-исторического метода позволит сформировать базовую модель комплексной методики исследования доисторических объектов.

В данной работе предлагается дополнить сравнительно-исторический метод графическим сравнительным анализом планировочных структур. Это дает возможность наглядно представить планировочную организацию (тип планировки), специфику формообразования и типоразмеры руинированных объектов.

Результаты исследования

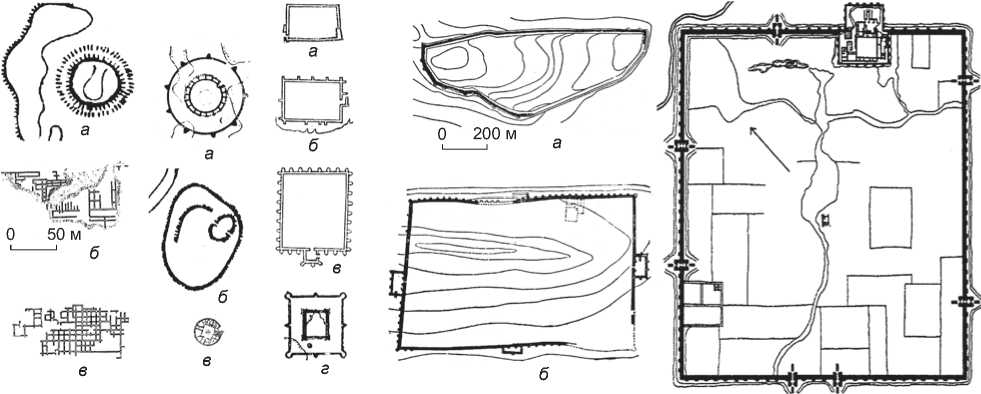

Исследуя аналоги укрепленных поселений Южного Урала эпохи бронзы, сначала обратимся к известным азиатским и индоевропейским объектам, т.к. географический критерий в данном случае является опорным. Анализируя планировочные структуры определенного типа, можно выстроить единую концепцию планировочных традиций: от синташтинско-петров-ских (см. рис. 2) до более поздних – среднеазиатских, предположительно преемственных (рис. 3).

Хорезмийские городища на правом и левом берегах Амударьи дают представление о схеме укрепленных поселений, отмеченных как «родовые» [Толстов, 1948, с. 18] (общин, переходящих к оседлости) и оседлые VI–IV вв. до н.э. Наиболее архаичный тип поселений, известных в истории городов Средней Азии, – т.н. городища с жилыми стенами [Толстов, 1946, с. 9] Кюзели-гыр и Калалы-гыр (VI–III вв. до н.э.). В этих достаточно крупных поселениях имелись и нежилые, предположительно культовые или хозяйственные постройки. Фортификация Калалы-гыра была довольно сложной для крепостей того времени: вдоль стен располагались многочисленные башни, в центре каждой стены – ворота со сложными предвратными «лабиринтами». Другой тип поселений – городища со сплошной застройкой («тепе»). Они известны на всей территории Средней Азии. Наиболее ранние такие городища с постройками из сырцового кирпича об-

123 4

Рис. 3. Планировки поселений и жилых образований периода от позднего бронзового века до Средневековья на территории Средней Азии (древнего Хорезма).

1 – ранние крепости и жилые массивы эпохи бронзы: а – крепость Ак-тепе, конец IV – вторая половина III тыс. до н.э., б – жилой массив Аяз-кала, конец III тыс. до н.э., в – жилой массив Джанбас-кала, конец III тыс. до н.э.; 2 – поздние крепости эпохи железа и Средневековья: а – Кой-Крылган-кала, VI–III вв. до н.э., б – Шаш-тепе, VI–I вв. до н.э., в – Дэу-кала, XII–XIII вв. н.э.; 3 – городища со сплошной застройкой, VI–III вв. до н.э.: а – Кургашин-кала, б – Ата-Тюрк-кала, в – Аяз-кала, г – Тешик-кала; 4 – городища с жилыми стенами: а – Кюзели-гыр, VI–III вв. до н.э., б – Калалы-гыр-1, VI–III вв. до н.э., в – Джанбас-кала, IX в. до н.э. – I в. н.э. (изображение уменьшено в 2 раза).

наружены в Туркмении на холме Анау. К ним можно отнести и большой укрепленный общинный дом в окрестностях Базар-кала (древний Хорезм). Приемы сплошной застройки отмечаются и на городищах Ак-тепе (близ Ашхабада) и Намазга-тепе (близ Каах-ка). Они существовали на территории Средней Азии с конца III тыс. до н.э. по VIII в н.э., что объясняется устойчивыми культурными традициями в регионе.

В исследовании Д.А. Ахундова, посвященном древней архитектуре Азербайджана, представлена графическая реконструкция многокомнатных жилых домов II–I тыс. до н.э. – спаренного прямоугольного в плане и круглого. Там же приводится план древнего поселения III тыс. до н.э., состоящего из «одного круглого многокомнатного дома и группы однокомнатных круглых» [Ахундов, 1986, с. 44].

Представление о схеме городищ со сплошной застройкой дает структура поселения Джанбас-кала. Изначально это был единый компактный массив жилищ, принадлежавших одному роду, а впоследствии, при распаде родовой организации, они также распались на ряд кварталов-жилищ, заселенных семьями [Толстов, 1946, с. 15]. Стоит отметить параллельность развития традиций градостроительства в различных регионах. Например, подобные группировки жилищ были и в странах Востока, и в Шумеро-Аккаде во II тыс. до н.э. Однако т.н. южный тип жилищ, распространенный в Вавилонии, наиболее схож с городищами с жилыми стенами северного типа, известными на территории будущей Ассирии, Казахстана, на Урале. В это же время стали появляться поселения со сплошной застройкой. Хорезмийские городища с жилыми стенами представляли собой замкнутые крепостные сооружения. Вдоль стен в несколько рядов шли жилые помещения. Оборонительные сооружения являлись одновременно и стенами наружного ряда помещений. Внутреннее незастроенное пространство предназначалось для общинного скота.

Поселения со сплошной застройкой по своей структуре еще нельзя назвать городом, это только большие дома, расположенные в случайном порядке, для которых С.П. Толстов применяет термин «дома-массивы» [Толстов, 1948, с. 10]. В дальнейшем они объединяются внутри крепостных стен, образуя группы-кварталы, характерные для античных городов. Архитектурно-планировочная основа «городищ с жилыми стенами» была использована при формировании среднеазиатского города античного периода, в организации структуры крепостных стен, совмещенных с жилыми помещениями.

И последнее сооружение, на которое сделан акцент как на аналог укрепленных поселений древнего Урала, – средневековая крепость Дэу-кала, датируемая XII–XIII вв. «Она представляет собой небольшой круглый форт (диаметр 51,5 м), окруженный мощной (до 2 м толщины) стеной из огромных (до 96 × 53 см, при толщине 16 см) плит тесаного камня. В середине дворик с колодцем, окруженный каменными жилыми помещениями для гарнизона. Расположение Дэу-ка-ла заставляет видеть в нем форпост военной экспансии поднимающегося Хорезма против Центрального и Западного Хорасана» [Там же, с. 21]. Именно эта крепость отображает функциональную типологию древних укрепленных поселений, которую можно сопоставить с исследуемыми объектами Южного Урала, – они такие же, но более ранние, чем Дэу-кала. Возможно, это и есть одни из самых ранних форм гарнизонных фортов на территории Евразии.

Таким образом, для развития рабочей гипотезы локация укрепленных поселений петровско-синташтин-ской культуры должна иметь определенные границы и вектор территориального расширения. Но это пока не подтверждается, т.к. формирование объектов ограничено ойкуменой уральской северной степи, за исключением укрепленного поселения Исиней, которое находится восточнее, и Аландского с отдельными курганами, расположенными вдоль южной оконечности Уральских гор.

Исследователями отмечается, что на ранних этапах градостроительной культуры Средней Азии выделяются два типа объемно-планировочной структуры с круглой и прямоугольной формой плана, которым соответствуют два основных архитектурно-планировочных приема: кольцевая застройка вокруг открытого двора и сплошная смежными помещениями (характерно для древних поселений Казахстана).

Вопрос о сохранении и отголосках синташтинских строительных традиций в других культурах, в частности, с развитой государственностью, в настоящее время остается открытым.

Обсуждение результатов исследования

Дискуссия по поводу укрепленных поселений Южного Урала возможна в плане их принадлежности не только к той или иной культуре либо этносу, но и к конкретной развитой цивилизации с определенной формой государственного строя. На сегодняшний день в научных кругах нет единого мнения относительно генезиса петровско-синташтинской культуры.

В ходе дискуссии по данному вопросу мы не можем упускать из вида тот факт, что по территории укрепленных поселений Южного Урала 1,5 тысячелетия позже пролегал Великий шелковый путь. Возможно, гораздо ранее по этой территории проходил караванный или торговый путь, формируя торговообменные отношения между кочевыми и оседлыми племенами.

Агломерация укрепленных поселений демонстрирует наличие некоего территориального кластера или обособленных факторий на протяжении вырисовывающегося «оазиса поселений», откуда бронза или из- делия из нее, возможно, шли в Месопотамию, Египет или Индские земли. Если придерживаться рабочей гипотезы, то территория укрепленных поселений Южного Урала сформировалась как отдаленная фактория некоего общества с развитым государственным строем.

Опираясь на среднеазиатские типологические аналоги I тыс. до н.э. или более поздние, XII–XIII вв. н.э., которые имели морфологическое сходство с укрепленными поселениями Южного Урала эпохи бронзы, можно предположить, что обитатели этих поселений вели «гарнизонный» образ жизни. Функциональная структура укрепленных поселений Южного Урала, по существу, мало чем отличается от таковой среднеазиатских. Люди в любое время могли встать на оборону своей крепости или двинуться дальше в глубь материка. Такие приемы формирования фортификаций на местности, в поймах и излучинах рек, на удобном с оборонительной позиции рельефе, можно сравнить только с гарнизонным типом расселения, целенаправленным созданием факторий или оазисов, способных закрепиться на десятки и сотни лет на освоенной территории для определенных целей развитого общества, имеющего признаки государственного строя. Такими целями могли быть как территориально-экономическая экспансия, добыча ресурсов в казну государства, так и длительные военные экспедиции. Аргументами в пользу данного суждения могут выступать определенные историко-археологические факты, например, наличие остатков колесниц в погребениях XVII–XVI вв. до н.э. могильников Синташты, а также в курганном комплексе укрепленного поселения Ольгино (Каменный Амбар). Средний возраст людей, захороненных в этих погребениях, 35–45 лет. К сожалению, о причинах их смерти мало что известно, для каких-либо научных выводов информации недостаточно. Исследования в данном направлении только начинаются [Zdanovich G., Zdanovich D., 2010].

Вследствие обособленности от цивилизации, в полевых условиях колесниче ство не могло полноценно развиваться как институция подготовки организованного войска. Колесницы и упряжь не производились массово на Южном Урале, а, вероятно, импортировались, что может характеризовать феномен колесничества на этой территории как «пришлый». Остатки коле сниц или упряжи за редкими исключениями (костяные псалии, отпечатки колес в грунте погребальных камер: Синташтинский могильник, погр. 28–30 [Генинг В.Ф., Зданович, Генинг В.В., 1992, с. 200–219], могильники у с. Берлик [Зданович, 1988, с. 71–78]) пока не найдены.

По данным археологических атласов, территория Южного Урала и Казахстана еще со времен неолита была равномерно заселена вдоль рек. Традиции строительства к XVI в. до н.э. претерпели существенные

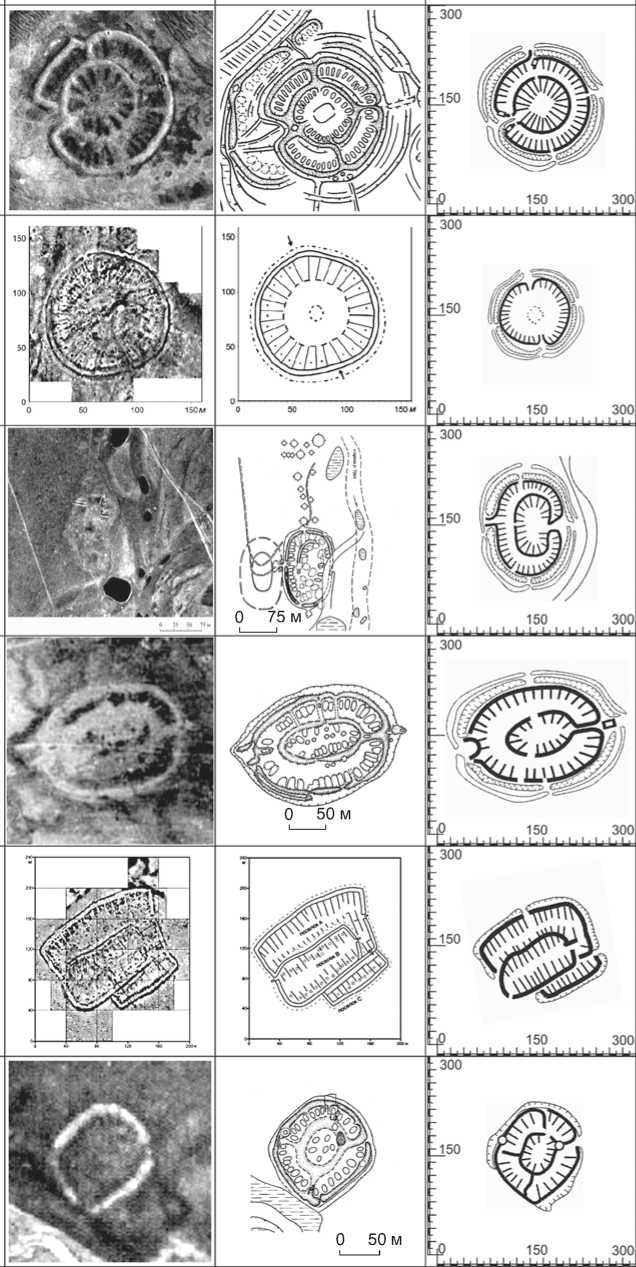

Пример сравнительного анализа планировок поселений

Обозначение на рис. 1

|

Название, |

Аэрофотосъемка |

Дешифровка плана |

|

тип, структура плана |

или магнитометрия |

Морфология плана в едином масштабе

Аркаим, тип 2, круг, с жилыми стенами, однослойное

Сарым-Саклы, тип 2, круг, с жилыми стенами, однослойное

Кизильское, тип 1, овал, с жилыми стенами, однослойное

Берсуат, тип 1, овал, с жилыми стенами, однослойное

Андреевское, тип 3/3, прямоугольник, с жилыми стенами, многослойное

Куйсак, тип 1/2/3, смешанный, с жилыми стенами, многослойное

0 50 м

0 50 м

0 75 м

|

—----- |

изменения, но поселения продолжали формироваться вне зависимости от этапов развития синташтин-ской фортификации. В частных случаях площадки руинированных укрепленных поселений (например, Кизильского на р. Урал) использовались для алакуль-ских и федоровских поселений в XIV–XIII вв. до н.э. [Зданович и др., 2003, с. 20–22].

Заключение

В изучении типологии и генезиса укрепленных поселений Южного Урала эпохи бронзы получен определенный научный результат. Проведенный анализ планировочных аналогов позволил выявить типологическое и морфологическое сходство объектов, преемственность строительных традиций на территориях с развитой государственностью. Методом сравнительно-исторического анализа во многом определена и обоснована типология укрепленных поселений Южного Урала эпохи бронзы, она имеет прямое отношение к фортификационным сооружениям с жилой и производственно-ремесленной функциями. Такого рода сооружения характерны для удаленных факторий с гарнизонной формой расселения людей.

Графический сравнительный анализ планировочных структур существенно дополнил методику исследования укрепленных поселений Южного Урала эпохи бронзы и вывел компаративный метод на новый уровень развития (см. таблицу ). Наглядно показано сходство планов этих объектов с инокультурными планировочными аналогами по структуре, форме, размерам и приемам организации (см. рис. 2, 3).

Результаты проделанной работы позволяют говорить о генезисе синташтинско-петровской градоформирующей фортификационной системы, ее наследственных и преемственных взаимосвязях с древними архитектурно-градостроительными традициями Средней Азии на ранних этапах формирования индоевропейских государств. Опыт данного исследования способствует продвижению и совершенствованию историко-архитектурной науки в области исторической реконструкции археологических объектов и сравнительно-исторического анализа памятников древней архитектуры и градостроительства.

Список литературы Сравнительно-историческое исследование укрепленных поселений бронзового века на Южном Урале (на основе анализа планировок)

- Алексашенко Н.А., Генинг В.Ф., Гусецова Т.М., Стефанов В.И., Чебакова Т.Н. Работы в зоне Брединского водохранилища: Археологический отчет за 1972 г. -М.: Наука,1973. -125 с.

- Ахундов Д. А. Архитектура древнего и раннесредневекового Азербайджана. -Баку: Азернешр, 1986. -311 с.

- Батанина И.М. Новая крепость Страны городов//Наука Урала. -2004. -№ 15. -С. 33-34.

- Бахшиев И.И., Насретдинов Р.Р. Некоторые итоги исследований 2015-2016 гг. на поселении Улак-1 в Башкирском Зауралье//Историко-культурные процессы на Южном Урале в эпоху поздней бронзы: современные проблемы изучения и сохранения культурного наследия: мат-лы Все-рос. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию со дня рождения Н.Г. Рутто. -Уфа: Диалог, 2016. -С. 64-87.

- Виноградов Н.Б. Хронология, содержание и культурная принадлежность памятников синташтинского типа бронзового века в Южном Зауралье//Вестн. Челяб. гос. пед. ин-та. -1995. -№ 1. -С. 64-66.