Сравнительное исследование фиксации транспедикулярных винтов на сопротивление осевому вытягиванию

Автор: Гусев Владислав Владимирович, Сергеев Константин Сергеевич, Паськов Роман Владимирович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2011 года.

Бесплатный доступ

Оценивались результаты испытаний на сопротивление осевому вытягиванию модифицированного транспедикулярного винта в сравнении с серийно выпускаемыми образцами. Для эксперимента были подготовлены анатомические препараты позвонков человека и моноаксиальные транспедикуляные винты, которые составили основную и две контрольные груп- пы. Имплантация винтов проводилась по общепринятой методике с рентгенографическим контролем их положения в по- звонке. Исследование проводилось на базе лаборатории Института проблем сверхпластичности металлов РАН (г. Уфа) на испытательной машине INSTRON 1185 (Англия). Показатели максимального сопротивления осевому вытягиванию транс- педикулярных винтов находились в пределах от 1100 до 1250 Ньютон, но после достижения максимальных значений со- противление винтов основной группы было статически достоверно больше чем в контрольных группах. Модификация конструкции транспедикулярного винта положительно повлияла на его фиксационные возможности (сопротивление осе- вому вытягиванию).

Транспедикулярный винт, модификация, фиксация, сопротивление вытягиванию

Короткий адрес: https://sciup.org/142121464

IDR: 142121464 | УДК: [616.711-74]-092.6

Текст научной статьи Сравнительное исследование фиксации транспедикулярных винтов на сопротивление осевому вытягиванию

За последние годы транспедикулярный остеосинтез занял прочное место среди методов хирургического лечения различной патологии позвоночного столба [1, 2,4-6, 9-11, 13, 18, 20]. Однако широкое распространение метода привело к выявлению значительного числа осложнений, основными из которых нужно признать снижение фиксирующих свойств транспедикулярных винтов, что приводит к дестабилизации конструкции в целом [3, 8, 12, 14, 15, 19].

На кафедре травматологии, ортопедии и ВПХ Тюменской государственной медицинской академии разработана инновационная модификация транспедикулярного винта (положительное решение о выдаче патента на полезную модель по заявке № 2010114870 от 15.04.2010 г., авторы: К. С. Сергеев, В. В. Гусев, Р В. Паськов) (рис. 1). Модификация заключается в увеличении безрезьбовой массивной части винта, которая находится в корне дужки позвонка. По данным литературы, корень дужки считается самым прочным участ- ком позвонка, поскольку в этой зоне небольшой участок губчатой костной ткани окружен цилиндром из плотной кортикальной кости [16]. Также известно, что прочность фиксации транспедикулярного винта зависит от количества кости вокруг его резьбы [17]. Анализируя эти данные можно сделать вывод, что уменьшение резьбовой части винта и практически ее отсутствие в корне дужки позвонка может привести к значительному снижению фиксирующих свойств транспедикулярного винта. Изучение фиксирующих свойств модифицированного транспедикулярного винта при сопротивлении осевому вытягиванию в сравнении с серийно выпускаемыми образцами мы посчитали актуальной задачей. В эксперименте детально изучен процесс вырывания траспедику-лярных винтов из биологического материала (позвонки трупа человека). Произведена обработка и сравнительная оценка результатов исследования. Исследование проведено с разрешения комиссии по этике Тюменской государственной медицинской академии.

Рис. 1. Модифицированный моноаксиальный транспедикулярный винт с увеличенной безрезьбовой частью (а)

Цель исследования: оценить результаты испытаний на сопротивление осевому вытягиванию модифицированного транспедикулярного винта в сравнении с серийно выпускаемыми образцами.

Работа выполнена на базе Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Тюменской государственной медицинской академии Росздрава и Института проблем сверхпластичности металлов Российской академии наук (г. Уфа).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для исследования были подготовлены 12 анатомических препаратов позвонков человека Th12, L 1 , L 2 . Изъятие позвонков проводили у лиц 30–40 летнего возраста в сроки до 48 часов после смерти в соответствии с требованиями подготовки тканей экспериментальных животных и человека для биомеханических исследований [7]. Причины смерти в данной группе не влияли на структуру тканей позвоночника. Перед исследованиями проводили макроскопическую оценку анатомических препаратов и рентгенографию в двух стандартных проекциях. Транспедикулярные моно -аксиальные винты (ТПВ) одинаковой геометрии (диаметр — 6,0 мм, длина — 50,0 мм) составили три группы: контрольная группа № 1 — ТПВ отечественного производства; контрольная группа № 2 — ТПВ иностранного производства; основная группа — модифицированные ТПВ.

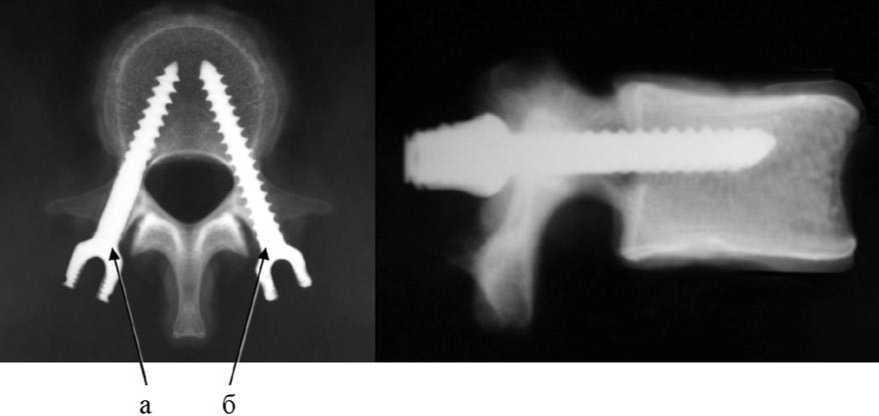

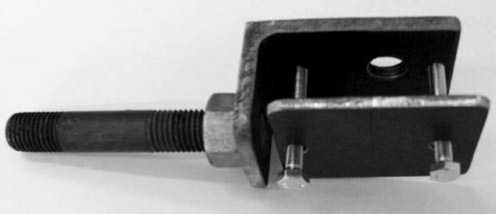

Введение винтов проводилось по общепринятой методике с рентгенологическим контролем их положения в позвонке (рис. 2). Для более объективной оценки результатов с одной стороны вводился винт основной группы, с другой — контрольной группы. Для крепления позвонков в нижнюю траверсу испытательной машины нами разработано специальное универсальное фиксирующее устройство, которое позволяет производить различные испытания с использованием анатомических препаратов (рис. 3).

Осевое вытягивание транспедикулярных винтов из анатомических препаратов проводилось на испытательной машине INSTRON 1185 (Англия) (рис. 4). Скорость вытягивания (2 миллиметра в минуту) была выбрана для более детального изучения данного процесса. Регистрация параметров производилась с помощью датчиков, которыми был оснащен стенд. После вырывания макроскопически оценивалось наличие и количество костной ткани между витками резьбы винтов. Вытягивание винтов продолжали до полной потери сопротивления. Тестирование проводилось на базе лаборатории Института проблем сверхпластичности металлов РАН (г. Уфа).

РЕЗУЛЬТАТЫ

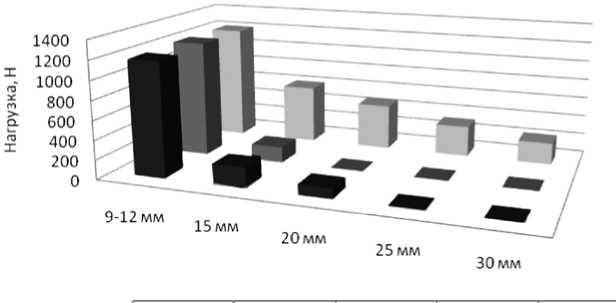

У всех образцов после прохождения отметки максимального сопротивления продолжали фиксировать усилие и расстояние, на которое был вытянут винт. Во всех трех группах показатели максимального сопротивления определялись на расстоянии от 9 до 12 мм. В обеих контрольных группах после достижения максимальных показателей сопротивление резко снижалось и уже на расстоянии 25 мм равнялось нулю. В основной группе после прохождения максимальной отметки сопротивление сохранялось. Средние значения сопротивления вытягиванию в группах показаны на рисунке 5. Непосредственно после вытягивания макроскопически определяли наличие и количество костной ткани в витках резьбы винтов (рис. 6).

Рис. 2. Контрольные рентгенограммы положения винтов в позвонке: а — модифицированный винт, б

— винт серийного производства

а

Рис. 3. Устройство для фиксации позвонков в траверсы испытательного стенда: а — устройство в сборе; б — устройство с экспериментальным образцом в траверсе испытательной машины

б

Рис. 4. Испытательная машина INSTRON 1185 (Англия)

ОБСУЖДЕНИЕ

При сравнительной оценке результатов испытаний на сопротивление осевому вытягиванию транспедикулярных винтов выявлено, что увеличение безрезьбовой массивной части транспедикулярного винта положительно повлияло на его фиксационные возможности.

Сохраняющееся сопротивление при использовании модифицированных винтов мы связываем с эффектом им-пакции костной ткани в корне дужки позвонка в результате прохождения одинаковых по диаметру резьбовой, а затем безрезьбовой частей модифицированного винта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование явилось научным обоснованием для модификации транспедикуляного винта. Предложенная модификация конструкции транспедикулярного винта повышает его фиксационные возможности и фиксатора в целом, что, по нашему мнению, приведет к снижению числа осложнений после транспедикулярной фиксации и позволит расши- рить показания для проведения транспедикулярного остеосинтеза в изолированном виде (без применения дополнительных хирургических методов стабилизации позвоночного столба). Также проведенное исследование подтверждает, что возможности метода транспедикулярной фиксации до конца не изучены и имеют большой потенциал для развития.

|

9-12 мм |

15 мм |

20 мм |

25 мм |

30 мм |

|

|

■ 1 контрольная группа |

1183,3 |

210,83 |

102,5 |

0 |

0 |

|

■ 2 контрольная группа |

1203,3 |

162,5 |

0 |

0 |

0 |

|

■ Основная группа |

1201,6 |

602,5 |

470,83 |

319,16 |

225 |

Рис. 5. Средние значения сопротивления вытягиванию в группах

а б в

Рис. 6. Транспедикулярные винты непосредственно после вытягивания: а — винт первой контрольной группы; б — винт второй контрольной группы; в — модифицированный винт