Сравнительное исследование сохранности культуровмещающих отложений на памятнике Мойлтын Ам (Центральная Монголия)

Автор: Марченко Дарья Валерьевна, Хаценович Арина Михайловна, Рыбин Евгений Павладьевич, Базаргур Дашзевег, Гунчинсурэн Бямбаа, Олсен Джон Уилфред

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

На современном этапе палеолитоведения применяется комплексный подход к изучению культуровмещающих отложений, позволяющий выявить горизонты с перемещенным материалом на многослойных памятниках и условия формирования литологических слоев. Данный подход основан на сравнительном анализе направлений и ориентаций удлиненных артефактов в литологических слоях на базе индексов изотропии и вытянутости. В предлагаемой статье рассматривается определение сохранности культурных слоев на верхнепалеолитической стоянке Мойлтын Ам в Монголии. Исследования памятника проводились тремя различными экспедициями с 1960-х гг., но хроностратиграфическая последовательность до сих пор вызывала вопросы. Проведенное нами исследование показало, что слои 1.2, 2 и 3 могли формироваться в коллювиальных условиях, тогда как слой 4 наиболее близок по показателям к солифлюкции. Нижележащие пролювиальные отложения претерпели те же постдепозиционные нарушения, что и слой 4.

Монголия, верхний палеолит, стратиграфия, культурный слой, комплекс, каменные артефакты, анализ направлений

Короткий адрес: https://sciup.org/147220434

IDR: 147220434 | УДК: 902.02 | DOI: 10.25205/1818-7919-2020-19-5-70-85

Текст научной статьи Сравнительное исследование сохранности культуровмещающих отложений на памятнике Мойлтын Ам (Центральная Монголия)

Памятник Мойлтын Ам, открытый в 1949 г. академиком А. П. Окладниковым, был первой стратифицированной палеолитической стоянкой, найденной на территории Монголии. Последующая периодизация палеолита Монголии строилась на основе материалов Мойлтын Ам и использовалась в качестве опорной вплоть до 1980-х гг. До недавнего времени она продолжала играть существенную роль в понимании последовательности смен и эволюции палеолитических культур в регионе. Было предпринято три цикла раскопок памятника: в 1960– 1964 (руководители раскопок А. П. Окладников и В. Е. Ларичев), в 1985–1986 (российско-монгольская экспедиция во главе с А. П. Деревянко и В. Т. Петриным) и в 1996–1997 гг. (французско-монгольская экспедиция под руководством Ж. Жобера). А. П. Окладников выделил пять археологических горизонтов, которые содержали комплексы от среднего (горизонт 5) и раннего верхнего (горизонты 2–4) палеолита с леваллуазской индустрией до финального верхнего палеолита с микролитической индустрией. Фаунистические остатки были представлены небольшим количеством видов: пещерная гиена (?), бизон (в нижней части галечника), лошадь и верблюд [Окладников, 1981].

В 2010 г. была опубликована монография А. П. Деревянко и коллектива соавторов, в которой подводились итоги второго этапа раскопок. В заложенном раскопе фиксировались

-

4 литологических слоя и 5 культурных горизонтов, общая численность археологической коллекции из которых составила 1 455 экз. [Деревянко и др., 2010]. Полученные материалы были вписаны в общую хроностратиграфическую схему развития палеолита в долине р. Орхон: комплексы финального среднего палеолита помещались в пределах горизонтов 5 и 4, раннего верхнего палеолита – в горизонтах 3 и 2, финального верхнего палеолита – в горизонте 1 [Там же].

Участниками французско-монгольской экспедиции было заложено несколько раскопов на памятнике. Описанный ими стратиграфический профиль [Bertran et al., 2003], включавший три крупные пачки отложений, подразделялся на 5 горизонтов: диамиктиты в цементоподобной мелкозернистой илистой матрице (5); сильно деформированный горизонт белесых ламинарных слойков (4), в котором находился археологический комплекс, датированный с помощью 14С 20 240 ± 300 BP (Gif-10857) [Ibid.]; кальцинированные песчаные лессы (3, 2); каштанозем (1). Наиболее насыщенным находками оказался горизонт 2.

В дополнение к уже упомянутой дате А. В. Кандыбой на основе кости, найденной в коллекции горизонта 2 второго этапа раскопок, была получена еще одна радиоуглеродная дата – 18 830 ± 290 л. н. (СОАН-8156) [Рыбин и др., 2016]. Корреляция описаний разрезов показывает, что в обоих раскопах горизонт 2 – комплекс, залегающий в поддерновом слое. Однако для раскопа второго этапа исследований этот слой описывался как «суглинок желтого цвета лессовидный». Участники французско-монгольской экспедиции при описании разреза 1996 г. характеризовали его как «кальцинированные песчаные лессы». Горизонт 4, откуда происходила вторая дата, описан ими как ламинарный слой. Проводилась аналогия со схожим по структуре слоем из разреза памятника Доролж-1 [Bertran et al., 2003], расположенного в среднем течении Селенги.

Действительно, большинство памятников, известных в том регионе, – Толбор-4, Толбор-21, Толбор-16, содержат ламинарный слой, формирование которого связано с неоднократными склоновыми процессами движения, оттаивания и замерзания грунтов. Он вмещает индустрии начального верхнего палеолита и может быть связан с холодным событием Хайни-риха-4. Иного рода слоистость присуща горизонту 4 памятника Харганын-Гол-5, который залегает выше даты 32 000, полученной на контакте слоев 5 и 4 [Хаценович, 2018]. Он может быть связан с прохладными обстановками последнего максимума оледенения. Если дату 20 240 ± 300 л. н. (Gif-10857) для горизонта 4 Мойлтын Ам считать инситной и надежной, то сформировался он в тех же обстоятельствах. Однако облик индустрии, характерной для горизонта 4, согласно результатам работ на всех трех этапах исследований, – среднепалеолитический или ранневерхнепалеолитический, с леваллуазской острийной технологией. Сомнительно, чтобы это могло соответствовать имеющимся абсолютным определениям.

Объяснением мог бы служить контекст залегания образца для датирования, но информация об этом отсутствует. Учитывая, что П. Бертран [Bertran et al., 2003] приводил стратиграфическое описание разреза зачистки, сделанной вверх по склону, где археология отсутствовала, а раскоп с археологическим материалом имел редуцированную стратиграфию, нам эта дата не представляется надежной. Леваллуазская технология встречается на стратифицированных памятниках Монголии спорадически, преимущественно в комплексах верхнего палеолита, и лишь в трех среднепалеолитических комплексах – памятника Харганын-Гол-5 (горизонты 7–6, > 50 000–43 000 л. н.) [Хаценович, 2018], Орхон-1, раскопы 1, 2 (горизонт 3, > 38 600 л. н.) [Деревянко и др., 2010] и Мойлтын Ам (горизонты 3–5). Проблема хроностратиграфии этих комплексов стала особо острой, когда были получены новые даты для ассамб-ляжей начального этапа верхнего палеолита, указывающие, что, вероятно, они появились на территории Монголии в период 45 000–41 000 л. н. Очевидно, какое-то время популяции начального верхнего палеолита сосуществовали и взаимодействовали с локальными носителями среднепалеолитического культурного набора, что создает принципиально новую проблематику для данного региона, требующую получения новых данных (прежде всего хронометрических) и уточнения стратиграфической ситуации уже известных объектов.

В данной ситуации, для того чтобы включить результаты современных работ в контекст предшествующих циклов исследований этого важного памятника, необходимо сопоставить культурно-стратиграфическое деление с уже имеющимися данными по стратиграфическому положению культурно-атрибутированных материалов, что весьма актуально для формулирования объективных выводов относительно характеристики имеющихся гипотез.

По этой причине анализ направлений проводится на материалах памятника Мойлтын Ам. Его цель – определение того, какие из культуровмещающих горизонтов являлись самостоятельными образованиями, не содержавшими седименты из других геологических тел, а какие представляли собой результат перемещения материала по склону. Исходя из полученных данных, самостоятельные горизонты можно рассматривать независимо от других, как свидетельства отдельных хронологических этапов, в то время как горизонты, образованные смещением материала по склону, могут содержать смешанные разновременные комплексы.

Исследовалась степень сохранности и по возможности определялись условия формирования культуровмещающих горизонтов. Изучение сохранности проводилось с помощью сравнительного анализа направлений в каждом из слоев. Затем полученные данные были сопоставлены с результатами исследований, проводившихся французско-монгольской экспедицией.

Материалы

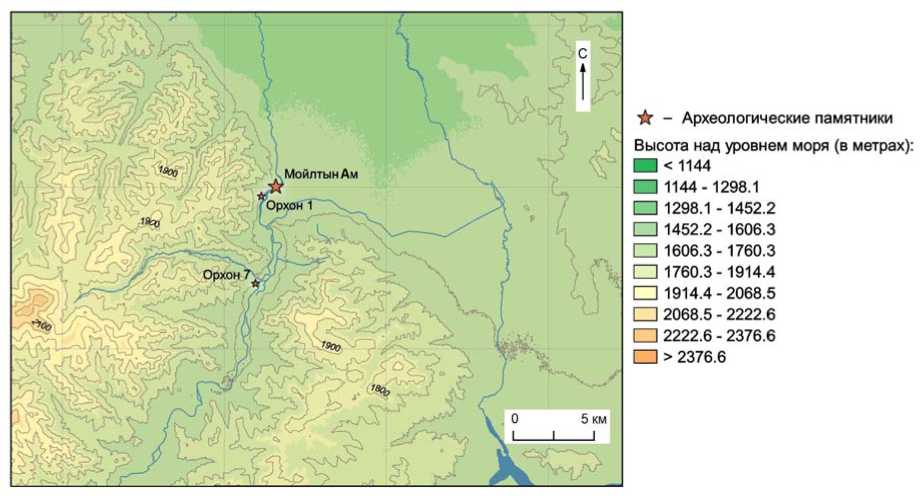

Памятник Мойлтын Ам находится на второй надпойменной террасе р. Орхон (47°10'43.41'' с. ш., 102°47'19.79'' в. д.) на высоте 1 475 м над уровнем моря, у пос. Хархорин Увэрхангайского аймака в Центральной Монголии (рис. 1). Это местонахождение имеет большую площадь, занимающую обширную часть выположенной террасы, и, очевидно, в древности интенсивно эксплуатировалось в силу специфического расположения: с террасы открывается вид на все правобережье долины Орхона, поблизости находился орхонский речной галечник – источник сырья для изготовления артефактов, рядом располагалась падь с временным водотоком и скальными образованиями, привлекательными для животных-бовид.

В 2018 г. Российско-Монголо-Американской совместной экспедицией были инициированы новые раскопки на памятниках Орхон-1 и Мойлтын Ам с целью проведения ряда анализов для их датирования (прежде всего – ОСЛ), определения условий осадконакопления, особенностей планиграфии и характера каменной индустрии.

Установлено, что по состоянию на 2018 г. большая часть памятника Мойлтын Ам (его примерная площадь, по мнению Ж. Жобера, составляет около 4 000 кв. м) уничтожена карьером. Лучше всего сохранилась часть подгорного шлейфа, в котором, скорее всего, и был зачищен и описан стратиграфический разрез французской экспедицией. Однако подъемный материал, изобилующий на всей территории памятника вследствие антропогенного разрушения слоев, на подгорном шлейфе отсутствует. На краю террасы, отделенной от подгорного шлейфа раскопами и карьером, сохранились задернованные нетронутые участки, на одном из которых нами был заложен шурф 2 × 1 м, ориентированный по линии северо-запад – юго-восток. Его глубина составила 170 см. В 2019 г. он был расширен до раскопа, общей площадью 6 кв. м. В стратиграфическом разрезе выделено 6 слоев (рис. 2).

Слой 1 – дерн мощностью около 20 см, содержавший насыщенный культурный горизонт.

Слой 1.2 – поддерновый серо-коричневый, с редкими включениями мелкого щебня, сильно сцементированный.

Слой 2 – светлый лессовидный суглинок желто-серого цвета, с включениями мелкого щебня и редкой дресвы, мощностью 20–30 см. Слой карбонатный, присутствовал во всех предыдущих раскопах [Окладников, 1981; Bertran et al., 2003]. Наиболее вероятным представляется эоловый генезис с участием делювиальных процессов.

МойлтынАм

•Д’ - Археологические памятники

Высота над уровнем моря (в метрах): ■ < 1144

□ 1144-1298.1

□ 1298.1 -1452.2

□ 1452.2 -1606.3

□ 1606.3-1760.3

□ 1760.3-1914.4

□ 1914.4 - 2068.5

□ 2068.5 - 2222.6

□ 2222.6 - 2376.6

□ > 2376.6

5 км

Рис . 1 . Местоположение памятника Мойлтын Ам

Fig . 1 . Location of the Moiltyn Am object

С кротовины

Рис . 2 . Стратиграфический разрез (северо-западная стенка)

Fig . 2 . Stratigraphic section (northwest wall)

Слой 3 – светлый желто-коричневый суглинок: содержит включения мелкого и крупного щебня мощностью 25–40 см, эолового генезиса с участием делювиальных процессов.

Слой 4 имел слабовыраженную смятую ламинарную структуру, представляющую собой чередование сцементированных, насыщенных мелкой щебенкой слойков двух типов – темнокоричневых суглинистых и светлых песчанистых. Встречались и средние редкие валунчики. Мощность слоя 20–25 см. Описан в предыдущих исследованиях.

Слой 5 – темно-коричневый суглинковый, с частыми включениями разрушающихся сланцеватых пород. Включенные породы имеют направление и слоистость, что указывает на возможный пролювиальный генезис. Мощность слоя до 45 см.

Слой 6 – светло-коричневый супесчаный, рыхлый, со значительным включением щебня. Подстилается горизонтом сланцеватых пород (не галечником). Мощность 10–12 см.

Слои 2–4 деформированы по одной линии, просаживаясь вниз, что может быть связано с криогенными процессами. Из каждого слоя были отобраны образцы для ОСЛ-датирования.

Слои 4, 5 и 6 объединяются нами в единую толщу. Соответствующие им культурные горизонты также, вероятнее всего, относились к одному времени.

Наиболее насыщенными археологическими находками оказались слои 2, 3 и 4. В слоях 5 и 6 артефакты зафиксированы, но плотность их распределения мала. В слое 5 найдена бусина из скорлупы азиатского страуса.

Методы

Входными данными для анализа направлений служат координаты двух концов находок, имеющих длинную ось (это могут быть, например, пластины, удлиненные обломки костей, обломки породы соответствующей формы). В нашем случае фаунистические находки, как и обломки породы, имевшие длинную ось, были немногочисленны (менее 10 экз. на один слой). По этой причине анализ проводился только по удлиненным каменным артефактам. При фиксации с помощью тахеометра три координаты ( x , y и z ) каждого из двух концов находки имеют достаточную точность для того, чтобы на их основе вычислить ориентацию и угол наклона длинной оси предмета. В исследовательской литературе было показано, как при использовании этой информации можно определить условия формирования отложений, а также характер и степень влияния постседиментационных процессов на палеолитические культурные слои [Lenoble, Bertran, 2004; Bertran, Texier, 1995; McPherron, 2005; 2018].

Процедура анализа требует вычисления собственных значений векторов (рассчитываются с помощью углов поворота и наклона длинной оси каждого предмета), на основе которых получаются два индекса: изотропии, который отражает степень разброса положений осей в трехмерном пространстве (при индексе изотропии, приближающемся к 1, длинные оси случайно ориентированы в трех измерениях), и вытянутости (если этот индекс приближается к 1, оси предметов параллельны друг другу). Использование обоих индексов дает объективную оценку положения длинных осей предметов в трехмерном пространстве. С помощью данных, полученных по современным отложениям в активных средах [Bertran et al., 1997; Lenoble et al., 2008], а также с привлечением экспериментальных данных [Texier et al., 1998; Domínguez-Rodrigo et al., 2014; Bertran et al., 2015], были определены диапазоны индексов, соответствующие различным деформациям отложений. При нанесении на треугольную диаграмму эти диапазоны образуют области (зоны), соответствующие результатам различных постдепозиционных процессов (солифлюкция, разная крутизна стока, осыпь и др.). Анализ направлений артефактов проводился с использованием ПО Stereonet для расчета собственных значений. Результаты представлены в виде розы-диаграммы для визуализации горизонтальной ориентации (север – юг) с ценой деления 20°. Наклоны каждого артефакта отражались на нижней полусфере Шмидта (подготовлены с использованием ПО PAST 3).

Сравнительный анализ направлений между культурными горизонтами подразумевал выполнение следующих задач:

-

• вычисление углов поворота и углов наклона, определение доминирующей ориентации удлиненных артефактов в каждом литологическом слое;

-

• сопоставление доли вертикально стоящих находок и их распределения в каждом слое;

-

• вычисление индексов изотропии и вытянутости, нанесение их на треугольную диаграмму, сопоставление с результатами исследований прошлых лет 1, сравнение показателей индексов между слоями.

Результаты

Анализ направлений был проведен на материалах четырех слоев: 1.2, 2, 3 и 4, содержавших более 10 удлиненных артефактов (далее УА). В слоях 1, 5 и 6 число УА было меньшим, по причине чего они не анализировались (см. таблицу).

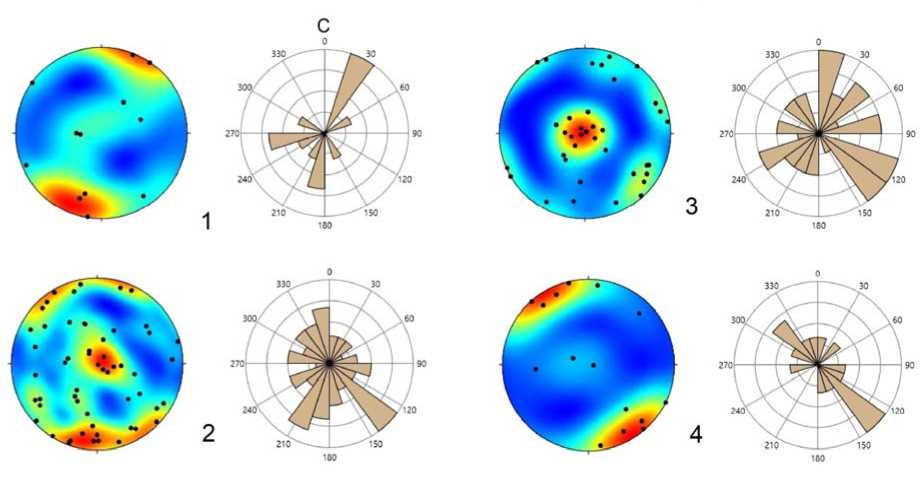

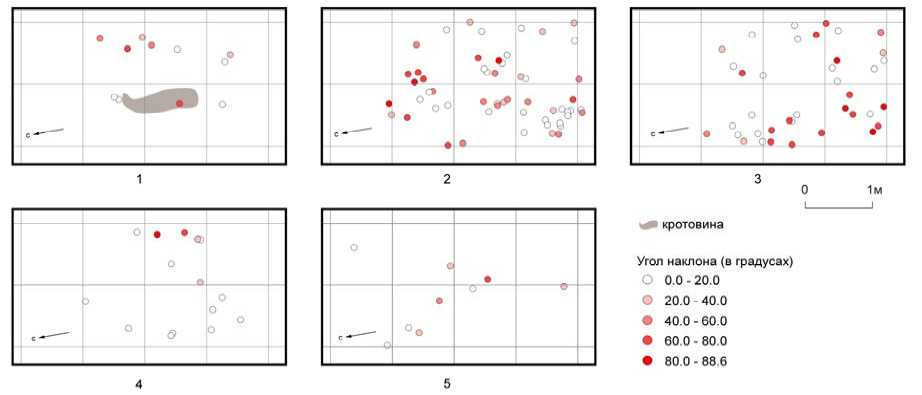

Слой 1.2 представлял собой плотную глинистую линзу толщиной около 10 см. Она залегала под несколькими блоками породы и содержала в основном находки небольших размеров, а также фаунистические остатки. Ориентация удлиненных артефактов в ней тяготеет к оси северо-запад – юго-восток (рис. 3). Находки с наибольшим углом наклона (более 40°) концентрируются в восточном углу раскопа (рис. 4). Центральная часть раскопа рассечена длинной кротовиной, в которой находился один УА в вертикальном положении.

Слой 2, наиболее мощный в исследуемой пачке, в верхней части сильно нарушен роющими животными. УА с большим углом наклона встречались по всей толще слоя, концентрируясь в северо-восточной части раскопа (см. рис. 4). Доминирующей горизонтальной ориентации не наблюдается.

В слое 3 УА также не имеют доминирующей ориентации, вертикально стоящие находки в нем имеют наибольший удельный вес (см. таблицу). В плане УА с большим углом наклона сосредоточены у северо-западной стенки раскопа (см. рис. 4).

УА слоя 4 ориентированы по оси северо-запад – юго-восток. Доля вертикально стоящих находок в этом слое минимальна, планиграфически они тяготеют к юго-восточной стенке раскопа (см. рис. 4). Важно отметить, что в этой стенке, на уровне нижележащего слоя 5, было обнаружено смятое и почти вертикально стоящее пятно прокала.

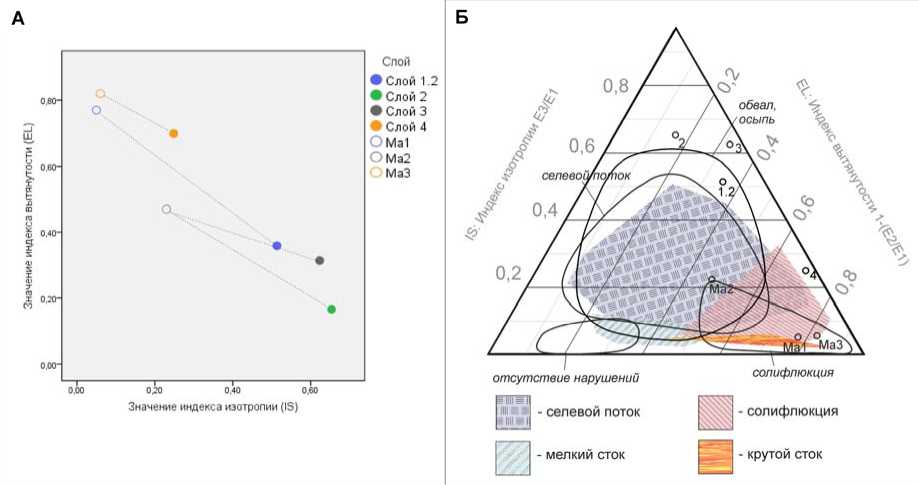

Значения индексов изотропии и вытянутости распределились соответствующим образом (рис. 5, А ). Индексы, полученные П. Бертраном, нанесены на график согласно их распределению на опубликованной треугольной диаграмме [Lenoble, Bertran, 2004. P. 468]. Верхние слои наших раскопок (1.2, 2 и 3) демонстрируют очень высокий уровень изотропии, слой 4 отличается от вышележащих как по уровню изотропии, так и по значению вытянутости удлиненных артефактов. Показатели индексов в сочетании с доминирующей ориентацией говорят об участии солифлюкции в формировании этого слоя: при движении по склону сухих частиц доминирующая ориентация возникает только на склонах круче 30° [Ibid. P. 462], в то время как на исследуемом участке склон гораздо более пологий. При нанесении индексов на треугольную диаграмму с обозначенными на ней диапазонами, характеризующими различные условия формирования отложений (солифлюкция, разная крутизна стока, осыпь и др.) (рис. 5, Б ), индексы слоя 1.2 попадают в диапазон значений, характерный для осыпи; слои 2 и 3 также наиболее близки к осыпи, однако превосходят ее диапазон по уровню изотропии. Слой 4 наиболее близок по показателям к солифлюкции. В эту же группу попадают два из трех значений, полученных по результатам прошлых лет исследований этого памятника [Ibid.].

Углы наклона и поворота удлиненных артефактов в литологических слоях памятника Мойлтын Ам по материалам раскопок 2018–2019 гг.

|

(D 8 < о s CD о Я 2 ■ 8 о Ы) CM о l "o 0° +3 о M CM 2 8 •S о .8 ^ У .g cS 8 ti « 8 "О Д CD О Я M ^ Й о о (D X '-н О ° a и о .2 "O ° м T5 Я ti ,O Я о .8 о о cd (D |

H CD я s •e •e Ci о « |

S н о им и |

ОО о" |

^ о" |

6 о" |

о" |

04 04 40^ о" |

30 о" |

m 40 о" |

|

S е-ё О со S |

m о^ о" |

m ^ о" |

40^ о" |

(М 40^ о" |

ОО о" |

ГЧ о" |

^1 о" |

||

|

о V к 2 о с я |

о |

40 ^ чо" m |

ОО^ гч |

m^ 40" ГЧ |

о |

о |

о |

||

|

со Г) |

о |

хГ |

сч |

О |

40 |

о |

о |

||

|

S ю □ л в; л о к Н S н С & ^ о о m ^ |

о |

ОО со |

40 ^ 40" |

^ m |

m ^ г |

m rf |

о |

||

|

со Г) |

о |

СА |

04 |

гч |

гч |

-^ |

о |

||

|

8 § я S 2 g X О |

о- |

m 2 и |

Н (D И |

н (D И |

и |

о- |

|||

|

о ° Ё m & |

о. гч |

О 04 |

ОО m |

m гч |

04 |

^- |

(М |

||

|

О Й 8 <^ я |

m |

<п |

ОО m |

<п |

m |

40 |

|||

|

IS о я и |

ГЧ |

m |

хГ |

40 |

|||||

Рис . 3 . Нижние полусферы Шмидта и роза-диаграммы для литологических слоев памятника Мойлтын Ам (по каменным артефактам): 1 – слой 1.2; 2 – слой 2; 3 – слой 3; 4 – слой 4

Fig . 3 . The lower hemispheres of Schmidt and the rose diagram for the lithological layers of the object at Moiltyn Am (according to stone artifacts): 1 – layer 1.2; 2 – layer 2; 3 – layer 3; 4 – layer 4

Рис . 4 . Распределение углов наклона УА в плане:

1 – слой 1.2; 2 – слой 2; 3 – слой 3; 4 – слой 4; 5 – слои 5 и 6

Fig . 4 . The distribution of the angle of inclination of the elongated artifacts in terms of:

1 – layer 1.2; 2 – layer 2; 3 – layer 3; 4 – layer 4; 5 – layers 5 and 6

Рис . 5 . Соотношение индексов изотропии и вытянутости:

А – индексы, нанесенные на график; Б – те же индексы, нанесенные на треугольную диаграмму с обозначением областей, соответствующих постдепозиционным процессам. Данные по слоям из отчета французско-монгольской археологической экспедиции обозначены Ma1, Ma2, Ma3; пунктирной линией связаны показатели слоев, выделенных французско-монгольской экспедицией, и соответствующих им слоев в раскопках 2018–2019 гг. Закрашенные области по: [McPherron, 2018], незакрашенные области по: [ Lenoble, Bertran, 2004]

Fig . 5 . The ratio of the indices of isotropy and elongation:

A – Indices plotted on the graph; B – the same indices plotted on a triangular diagram with the designation of areas corresponding to post-deposition processes. The data on the layers from the report of the French-Mongolian archaeological expedition are designated Ma1, Ma2, Ma3; the dashed line shows the indicators of the layers identified by the French-Mongolian expedition and the layers corresponding to them in the excavations of 2018–2019. Shaded areas by: [McPherron, 2018], unfilled areas by: [Lenoble, Bertran, 2004]

Обсуждение

Французско-монгольской экспедицией на памятнике Мойлтын Ам была выявлена следующая стратиграфическая последовательность: слой 1 – поверхностная коллювиальная почва (мощность варьирует в разных разрезах от 20 до 45 см), в котором выделяются подразделения А и B; слой 2, подразделяющийся на карбонатный горизонт (мощностью от 20 до 35 см) и светло-желто-коричневый суглинок (мощностью 35–40 см), интерпретируется как лессовый 2. Эти подразделения выделялись как в основном разрезе (разрез 1), так и при описании шурфов, сделанном по условным горизонтам вскрытия (разрез 2) 3.

Данное стратиграфическое деление в целом согласуется с тем, что было сделано в ходе наших работ 2018–2019 гг.: подразделение 1А соответствует слою 1, подразделение 1B – слою 1.2, верхнее подразделение слоя 2 соответствует слою 2, нижнее – слою 3 работ 2018– 2019 гг.

Французскими исследователями слой 3 был определен как гравелистый уровень с глинисто-песчанистым цементирующим веществом мощностью около 20 см (разрез 1), что согласуется с характеристиками слоя 4 работ 2018–2019 гг. В разрезе 2 горизонт вскрытия 3' имел мощность 75 см и включал галечный слабосортированный материал и нижележащие линзы, располагающиеся по склону. Эти отложения интерпретировались как сформированные солифлюкцией 4. Нижележащий слой 4 описывался как слоистые отложения, включавшие сланцевые обломки, чередующиеся с песчаными и плотными песчано-гравелистыми слоями. Эти образования интерпретировались французскими исследователями как пролювиальные уровни; фиксирующиеся в них галечные и щебнистые отложения они связывали с солифлюкци-онными потоками с каменистым фронтом. Ниже залегал стратифицированный галечник с малым количеством цементирующего материала (слой 5, мощность 30 см). На глубине более 2,5 м зафиксирована фрагментированная скальная порода 5.

Археологический материал, согласно отчету, концентрировался в верхней части стратиграфической последовательности и в основном происходил из слоев 1, 2 и 3; слой 2 являлся наиболее насыщенным находками 6, но ниже по разрезу их количество сильно уменьшалось вплоть до полного отсутствия. По этой причине в своем отчете французские исследователи говорят об «ансамблях» 1, 2 и 3 7. Анализ направлений, выполнявшийся П. Бертраном в основном по каменным артефактам, показал случайное распределение археологического материала в слое 2, интерпретированное как следствие криотурбации – «пертурбации одного или нескольких уровней обитания под воздействием замерзания в активном слое мерзлоты». Слой 3 показал наличие предпочтительной ориентации, хорошо выраженной на склоне; его показатели на диаграмме вошли в сферу отложений, подвергшихся солифлюкции. В нижележащих отложениях зафиксирована доминирующая ориентация на склоне, а также растянутая угольная линза, что указывало на воздействие солифлюкции 8. Результаты этого анализа вошли в публикацию [Lenoble, Bertran, 2004], где на треугольную диаграмму, наряду с данными по палеолитическим памятникам Франции, были нанесены показатели ансамблей 1, 2 и 3 Мойлтын Ам. Согласно этим результатам, слой 2 отличался от ниже- и вышележащих, входящих в зону солифлюкции.

При сравнении этих показателей с результатами, полученными по материалам 2018–2019 гг., наиболее близкие показатели демонстрируют ансамбль 3 и слой 4 (см. рис. 5, А ). В целом в исследованных нами материалах отмечается более высокий уровень изотропии и несколько пониженные показатели вытянутости, что, вероятно, отражает различия в сохранности отложений на разных участках склона. Раскоп 2018–2019 гг. был расположен на относительно выположенной террасе, тогда как раскопы французско-монгольской экспедиции находились выше по склону. Материалы памятника, вероятнее всего, пережили неоднократное переотложение. Артефакты из слоя 2 были покрыты патиной и толстой карбонатной коркой с двух сторон, тогда как при спокойном положении артефакта корка образуется на его нижней части, а на верхней появляется патина. Это свидетельствует о неоднократных перемещениях археологического материала не только в слое, но и на поверхности.

Заключение

В результате анализа слой 4 памятника Мойлтын Ам продемонстрировал принципиально иные показатели, чем вышележащие отложения, как по доминирующей ориентации, так и по индексам изотропии и вытянутости. Это говорит о самостоятельности его образования. Значения для слоя в треугольной диаграмме приближаются к солифлюкции (см. рис. 5, Б). Не- смотря на влияние этого процесса, слой 4 имеет лучшую сохранность в сравнении с верхними слоями. Сопоставление с материалами предшествующих исследований показало его близость к ансамблю 3, который, как и в нашем случае, фиксировал нижнюю границу концентрации археологических остатков в разрезе. Нижележащие слои, где археологические находки единичны, судя по расположению смятой линзы прокала в слое 5 на том же участке, где концентрируются вертикально стоящие находки слоя 4, подверглись нарушению вместе со слоем 4 уже после его образования. Сопоставление с результатами исследований прошлых лет подтверждает пролювиальную интерпретацию нижней части последовательности, подстилаемой скальной породой (слои 5 и 6).

Индексы остальных слоев (1.2, 2 и 3) находятся у верхней границы показателей осыпи (см. рис. 5, Б ). Опираясь на диаграмму Шмидта по слою 2 (см. рис. 3), можно предполагать, что вскрытый участок фиксирует результат индивидуальных движений материала, а именно нижнюю часть осыпи, в которой УА не имеют доминирующей ориентации и демонстрируют сильный разброс в углах наклона [Bertran, Texier, 1995. P. 525]. На основе проведенного анализа можно заключить, что слой 4, в образовании которого принимали участие процессы солифлюкции, претерпел постседиментационные нарушения, видимые у юго-восточной стенки раскопа. Они затронули и нижележащие слои (в частности, слой 5). В иных, менее влажных, условиях формировались слои 3 и 2, образовавшие толщу мощностью около 50 см на исследуемом участке. Вышележащая тонкая поддерновая прослойка характеризуется схожими показателями индексов, однако в ней прослеживается доминирующая ориентация, что может быть следствием увлажнения.

Наблюдаемый во всех изученных слоях «сдвиг» в сторону увеличения индексов изотропии (см. рис. 5, А ) при небольшом уменьшении вытянутости объясняется, по нашему мнению, локацией наших раскопок в нижней части склона относительно предыдущих исследований. Склон в этой части выполаживается, что уменьшает вытянутость осей по направлению склона, при этом высокие индексы изотропии характеризуют нижнюю часть осыпных отложений.

Таким образом, нами установлено соответствие между наблюдаемыми при раскопках 2018–2019 гг. литологическими единицами и стратиграфическим делением, которым оперировали предшествующие исследователи. С учетом результатов исследований прошлых лет прослежены изменения показателей направлений внутри слоев в зависимости от части склона, на которой они были изучены (увеличение индексов изотропии вниз по склону). Выявлено, что слой 4 являлся самостоятельным образованием, т. е. сформированным под действием солифлюкционных процессов, влияния которых выше по разрезу, в слоях 3 и 2, не наблюдается. Эти слои имеют близкие между собой показатели и, скорее всего, содержат разновременный перемещенный по склону материал.

Касаясь вопроса интерпретации культурно-стратиграфической последовательности памятника Мойлтын Ам с учетом полученных данных, можно отметить следующие основные позиции: верхние слои объекта представляют собой переотложенные разновременные комплексы, включающие материалы различных стадий верхнего и, возможно, среднего палеолита; именно этим объясняется сочетание довольно поздних дат с леваллуазским компонентом индустрии, отдельными формами, характерными для ранних стадий верхнего палеолита и отщеповым верхним палеолитом, характерным для поздних стадий МИС-3 и начала МИС-2 в Монголии. Иначе выглядят комплекс слоя 4 и нижележащие горизонты. Здесь возможны относительно гомогенные либо включающие переотложенные, близкие по времени, ассамбляжи начального верхнего палеолита с существенной, характерной для НВП Монголии леваллуазской составляющей.

Остается открытым вопрос выделения среднепалеолитических компонентов Мойлтын Ам. На участке, изученном Ж. Жобером, и на участке раскопа 2018–2019 гг. выделить среднепалеолитический слой не представляется возможным. В то же время, судя по рисункам из монографии А. П. Окладникова [1981] и предложенной им интерпретации горизонтов 5 и 4, па- мятник Мойлтын Ам представляет собой ярко выраженный «леваллуа-мустьерский» комплекс. Действительно, на предложенных иллюстрациях имеются многочисленные яркие формы леваллуазских изделий, артефакты, типичные для НВП, единичны. Возможны два варианта объяснения этого феномена: раскоп А. П. Окладникова располагался на участке памятника, где имелся не представленный в других частях слой среднего палеолита; на рисунках присутствует определенная выборка изделий, учитывая, что общая площадь раскопов А. П. Окладникова (178 кв. м) в десятки раз больше территории, вскрытой более поздними раскопами. В коллекции, которой оперировал А. П. Окладников, имеется и куда более представительная в количественном отношении (по сравнению с остальными категориями артефактов, представленных на рисунках) выборка леваллуазских изделий. Учитывая это, вероятно отнесение комплексов нижних горизонтов к одной традиции начального верхнего палеолита, исключая возможный среднепалеолитический компонент. Более определенно на этот вопрос могло бы ответить изучение в настоящее время недоступного материала из коллекций старых раскопок. Однако, учитывая имеющиеся данные из различных частей памятника, вторая точка зрения представляется предпочтительной. В данном случае комплексы Мойлтын Ам демонстрируют схожую с долиной Толбора в Северной Монголии последовательность смены этапов, когда индустрии НВП / РВП с характерной для восточной части Центральной Азии выраженной леваллуазской составляющей замещаются отщеповыми комплексами последнего ледникового максимума и финала МИС-3.

Received

25.02.2020

Список литературы Сравнительное исследование сохранности культуровмещающих отложений на памятнике Мойлтын Ам (Центральная Монголия)

- Деревянко А. П., Кандыба А. В., Петрин В. Т. Палеолит Орхона. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2010. 384 с.

- Окладников А. П. Палеолит Центральной Азии. Мойлтын ам. Новосибирск: Наука, 1981. 460 с.

- Рыбин Е. П., Хаценович А. М., Кандыба А. В. Палеолитическое заселение Монголии: по данным абсолютной хронологии // Изв. АлтГУ. 2016. Вып. 2 (90). С. 245-254.

- Хаценович А. М. Ранние этапы верхнего палеолита Северной Монголии: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Новосибирск, 2018. 30 с.

- Bertran P., Fontugne M., Jaubert J. Permafrost Aggradation followed by Brutal Degradation During the Upper Pleniglacial in Mongolia: the Probable Response to the H2 Heinrich Event at 21 kyr BP. Permafrost Periglacial Process, 2003, vol. 14, p. 1-9.