Сравнительное исследование возможностей методов визуализации в диагностике инородных тел мягких тканей кисти и предплечья

Автор: Чуловская И.Г., Скороглядов А.В., Магдиев Д.А., Егиазарян К.А., Хашукоев М.З.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 5 (33), 2013 года.

Бесплатный доступ

Целью работы является определить роль и место двух методов визуализации - ультрасонографии и рентгенографии - в диагностике, распознавании индивидуальных особенностей патологического процесса и определении оптимальной тактики лечения инородных тел мягких тканей кисти и предплечья

Инородные тела, ультрасонография, кисть

Короткий адрес: https://sciup.org/142211111

IDR: 142211111 | УДК: 615.47:616-073

Текст научной статьи Сравнительное исследование возможностей методов визуализации в диагностике инородных тел мягких тканей кисти и предплечья

Инородные тела (ИТ) мягких тканей нередко представляют собой проблему для диагностики и лечения. Клинические признаки ИТ малоубедительны, данные анамнеза не всегда надежны, а вероятность их присутствия в ране существует при любом повреждении мягких тканей. ИТ не всегда удается обнаружить интраоперационно, особенно это касается ИТ множественных, внедренных при незначительном повреждении кожных покровов, а также расположенных в стороне от основного раневого канала. Поиски ИТ во время операции могут быть продолжительны и крайне травматичны, нередко требуют значительного расширения операционной раны или дополнительных разрезов Важность предоперационной визуализации ИТ определяется не только диагностикой, но и необходимостью установить целесообразность оперативного вмешательства с учетом соотношения степени риска его выполнения (травматичность, ятрогенное повреждение тех или иных анатомических структур) и опасности оставить его в мягких тканях конечности (сохранение болевого синдрома и других клинических симптомов, возможность развития инфекционных осложнений, миграции и повреждения близлежащих анатомических структур) [1–4].

Вышеизложенное свидетельствует о важности использования при ИТ методов лучевой диагностики (ЛД). Традиционным методом диагностики ИТ является рентгенография (РГ) Однако, согласно литературным источникам, около 40% инородных тел являются рентгеннегативными. Кроме того, возможности РГ ограничены величиной исследуемого объекта: по данным литературы, она не способна обнаружить ИТ менее 0,3–0,5 мм [1–3, 5].

Визуализация ИТ возможна с помощью компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии

(МРТ). Однако анализ литературных источников [4–6] свидетельствует о нецелесообразности использования этих методов при рассматриваемой патологии. МРТ позволяет визуализировать рентгеннегативные ИТ, при наличии металлических объектов этот метод противопоказан. Возможности КТ, напротив, значительно ограничены при рентген-негативных ИТ, а металлические тела являются источником артефактов, затрудняющих исследование, в то же время методики, уменьшающие их негативное действие, трудоемки и повышают лучевую нагрузку. Разрешающая способность как КТ, так и МРТ ограничивает возможность визуализации мелких ИТ, что крайне важно для кисти. Кроме того, поиски ИТ при их неясной локализации, требующие обширного исследования мягких тканей как при КТ, так и при МРТ, крайне трудоемки.

В последние годы в литературе все больше внимания уделяется вопросам использования ультрасонографии (УСГ) при ИТ мягких тканей конечностей, однако представленные исследования основаны на небольшом клиническом материале, а оценка возможностей метода крайне противоречива [7–10].

В результате анализа литературных источников для диагностики ИТ были избраны 2 метода визуализации – УСГ и РГ.

Цель работы – определить роль и место двух методов визуализации – УСГ и РГ – в диагностике, распознавании индивидуальных особенностей патологического процесса и определении оптимальной тактики лечения ИТ мягких тканей кисти и предплечья.

Материал и методы исследования

Работа является обобщением результатов диагностики и лечения 114 (8,5%) пациентов с ИТ, обратившихся за ме- дицинской помощью в клинику хирургии кисти кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ РНИМУ им. Н.И. Пирогова за период с 2002 по 2012 гг. Из них у 18 (15,8%) пострадавших внедрение ИТ в мягкие ткани произошло незаметно и первоначально протекало бессимптомно. Причиной обращения являлась повторная незначительная травма (обычно ушиб) или резкое движение, которые привели к смещению ИТ и появлению тех или иных жалоб. После предшествующих оперативных вмешательств, не обнаруживших ИТ, обратился 51 (44,7%) пациент.

Наиболее часто встречались ИТ неорганической природы (94–82,5%). Среди них большинство (63–55,3%) со- ставили осколки стекла различного химического состава (рентгеннегативные и рентгенпозитивные). Металлических ИТ (иглы, проволока, дробь, куски металла) было гораздо меньше – 26 (22,8%) больных; в 4 (3,6%) случаях был выявлен пластик. ИТ органического происхождения встречались реже. Среди них у 12 (10,5%) пострадавших были обнаружены ИТ растительного происхождения: у 7 (6,1%) – дерево; у 5 (4,4%) – другие части растений (преимущественно колючки). У 8 (7,0%) пациентов были выявлены ИТ животного происхождения: кости рыб (6–5,3 %) и животных (2–1,7%). Множественные ИТ были выявлены у 12 (10,5%) больных. Большинство ИТ (51–44,7%) располагались в области кисти. Почти пятая часть ИТ (23–20,2%) отличалась малыми размерами (менее 0,15 см), что представляло слож- ности для диагностики.

Клиническая симптоматика ИТ была разнообразна. Боли при движениях или ограничение движений пальцев или кисти беспокоили 48 (42,1%) больных, при преимущественной локализации патологии в области кисти. Иррадиирущие боли и нарушения чувствительности (симптомы нейропатии) отмечались у 30 (26,3%) пациентов, при этом ИТ наиболее часто располагались на предплечье или кисти. Боли при опоре на подушечки пальцев, а также локтевую или ладонную поверхность кисти и предплечья беспокоили 24 (21,1%) пострадав ших. Самопроизвольные боли были у 47 (41,2%) больных, ИТ при этом чаще локализовались на предплечье. Каждый из этих симптомов мог присутствовать отдельно и в комплексе с другими. Излюбленной локализацией малых ИТ были фаланги пальцев. ИТ больших размеров преимущественно располагались на предплечье.

Таким образом, клиника ИТ кисти и предплечья отличалась неспецифичностью и зависела в большей степени от их локализации и взаимодействия с окружающими анатомическими структурами (сухожилиями, нервами, суставами), чем от их природы и величины.

При проведении РГ учитывали предполагаемую локализацию ИТ (по анализу механизма повреждения, силы и вида повреждающего агента, возможного направления и протяженности раневого канала, а также клинических проявлений), его природу (рентгенпозитивность), возможность наличия множественных ИТ. РГ выполняли в трех проекциях, на коже пациента размещали фиксированные лейкопластырем метки из рентгенпозитивного материала (металлическую проволоку). Определяли форму, контуры, размеры ИТ. При необходимости проводили сравнительное исследование здоровой конечности. Топическую диагностику ИТ на РГ проводили относительно контура кожных покровов, костей и суставов.

УСГ проводилась на ультразвуковом сканере HDI 3500 («Philips»), LOGIQ 9 («General Electric»), LOGIQ 6 («General Electric»), IU 22 («Philips»). Использовали линейные муль-тичастотные датчики 7–15/12–15 МГц. УСГ выполнялась по методике, разработанной нами с учетом анатомических, физиологических и биомеханических особенностей верхней конечности, которая позволила визуально в режиме реального времени изучать анатомические структуры кисти и предплечья [11, 12].

Метод позволял идентифицировать как рентгенпози-тивные, так и рентгеннегативные ИТ. Они визуализировались на экране монитора в виде дополнительной структуры, различной степени эхогенности в зависимости от природы

(рис. 1, 2). Форма ИТ, однородность структуры и четкость контуров зависели от вида внедрившегося агента. УСГ по- зволяла установить размеры ИТ (в наших наблюдениях ультразвуковые аппараты обеспечили возможность визуа-

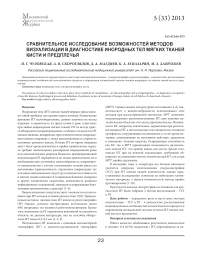

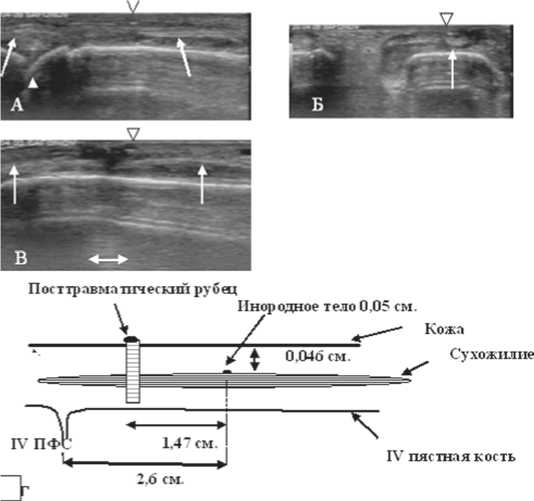

Рис. 1. ИТ (рыбья кость) ногтевой фаланги II п. А – продольное; Б – поперечное сканирование: верхние стрелки – ИТ визуализируется как расположенное в косопродольном направлении высокоэхогенное линейное образование длиной 0,87 см, с четкими контурами и ярким артефактом; нижние стрелки – надкостница ногтевой фаланги. Расстояние от ИТ до ногтевой фаланги на уровне основания ногтевой пластинки – 0,35 см

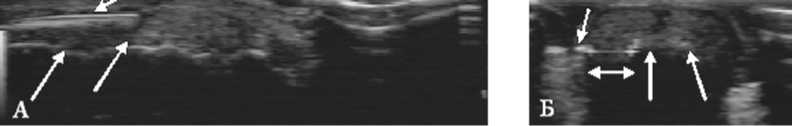

Рис. 2. ИТ (шип барбариса) ладонной поверхности кисти. Давность травмы 2 месяца. А – продольное сканирование. Б - поперечное сканирование. ИТ (верхние стрелки) - линейное образование средней эхогенности с гиперэхогенным шариком на конце - располагается внутри гранулемы. Нижние стрелки – дистальная акустическая тень. Рядом с гранулемой визуализируются сухожилия сгибателей II п.

лизации ИТ величиной от 0,05 cм. ИТ на УСГ образовывали артефакты, появляющихся за ними относительно направления ультразвукового луча. Выраженность и форма артефактов зависели как от природы ИТ, так и от его гладкости и степени искривления его поверхности. Объекты с гладкой поверхностью (стекло, металл, кости) являлись источником ярких артефактов (рис. 1), а ИТ с неровной поверхностью (например, растительного происхождения) образовывали малоразличимую дистальную акустическую тень (рис. 2).

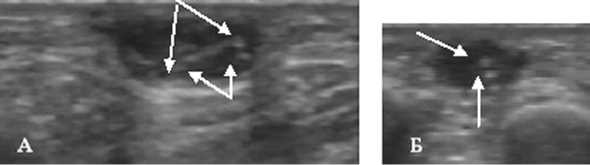

Объемные ИТ с гладкой поверхностью и большим радиусом искривления на УСГ были источником ярких артефактов типа «хвоста кометы». Изображение объемных ИТ на УСГ не соответствовало их форме: в отличие от РГ, УСГ не позволяла определить толщину этих объектов, так как ультразвуковые лучи не проникали внутрь ИТ, отражаясь от их передней поверхности (рис. 3).

Следует отметить, что в отличие от МРТ и РКТ, на УСГ артефакты не только не являлись помехой для идентификации ИТ, но и помогали дифференцировать их от анатомических структур. С другой стороны, опасность неправильной трактовки сонограмм с артефактами в виде дистальной акустической тени заключалась в иллюзии присутствия второго ИТ. Дифференциальная диагностика при этом строилась на полном соответствии двух изображений наряду с исключительно правильным параллельным расположением их относительно друг друга.

Вокруг ИТ, располагающихся в толще мягких тканей (например, в мышцах или в подкожно-жировой клетчатке), а не в жидкостной среде (в сухожильных влагалищах или в полости суставов) определялась анэхогенная зона небольших размеров с неровными нечеткими краями. В 7 случаях ИТ эта зона была окружена эхогенной капсулой. При развитии воспалительных изменений (5 случаев) вокруг ИТ прослеживалась обширная ан- или гипоэхогенная зона, размеры и четкость контуров которой определялись степенью распространения и видом воспалительного процесса. УСГ в режиме ЦДК в этих случаях определяла гиперваскуляризацию тканей, окружающих ИТ.

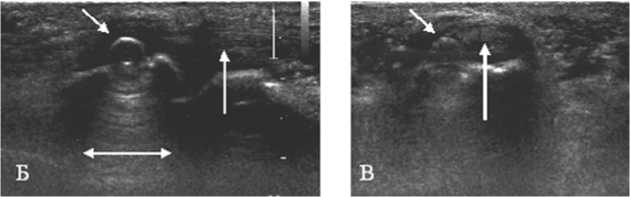

УСГ позволяла выяснить, в каких мягкотканых структурах находится ИТ (подкожной клетчатке, мышцах, сухожильном влагалище, полости сустава) и выполнить точную топическую диагностику. Для этого определяли расположение ИТ относительно внешних и внутренних ориентиров. Роль внешних ориентиров выполняли кожные складки, операционные и посттравматические рубцы. Для их идентификации на сонограмме в заданной проекции располагали металлическую спицу, являющуюся высокоэхогенным образованием, образующим яркую акустическую тень. Внутренними ориентирами служили располагающиеся в зоне исследования эхогенные структуры (линия надкостницы, суставная щель, сухожилия, нервы). Исследование взаимоотношений ИТ с сосудами производилось с помощью методик центрального допплеровского картирования. Локализация ИТ, установленная на УСГ, фиксировалась в виде схематических рисунков (рис. 4).

Топическая диагностика, и определение направленности острых краев ИТ (при их наличии) позволяли прогнозировать возможность миграции ИТ и оценить степень опасности вторичного повреждения близлежащих анатомических структур с развитием нарушения функции и осложнений (например, вторичное проникновение в полость сустава, сухожильное влагалище, невропатия в результате повреждения нервного ствола, кровотечение в результате миграции в стенку сосуда).

В результате проведенных исследований были определены задачи ЛД у больных с ИТ мягких тканей кисти и предплечья: 1) выявить ИТ; 2) определить его внешнюю характеристику (форма, размеры) и описать внутреннюю структуру (однородность, эхогенность); 3) выполнить топическую диагностику ИТ, включающую определение его положения по отношению к кожным покровам,

Рис. 3. ИТ (металлическая пуля) III п. левой кисти. А – рентгенограммы, стрелки - ИТ визуализируется как высокорентгенпозитивное образование округлой формы; Б – продольное; В - поперечное сканирование: верхние стрелки - визуализируется передняя стенка ИТ в виде высокоэхогенной дуги с четкими контурами и ярким задним артефактом в виде «хвоста кометы» (поперечная стрелка); нижние стрелки – сухожилия сгибателей III п. ИТ расположено с лучевой стороны от сухожилий сгибателей III п.

костно-суставным и мягкотканым структурам (мышцам, фасциям, сухожилиям, нервам, сосудам); 4) определить вторичные изменения в окружающих анатомических структурах и установить причину вторичной клинической симптоматики; 5) на основания совместного анализа клиникоанамнестических данных и результатов ЛД предположить природу ИТ; 6) на основании совместного анализа клинико-анамнестических данных и результатов ЛД (природа ИТ, локализация, топическая диагностика, степень подвижности, наличие и направленность острых краев) соотнести степень риска присутствия ИТ и оперативного вмешательства при его удалении (возможность нагноения, миграции с повреждением близлежащих анатомических структур, возможность повреждения анатомических структур во время операции и т.п.).

Рис. 4. ИТ ( (кусок металла) на ладонной поверхности правой кисти. УСГ. А, В - продольное сканирование. Б – поперечное сканирование. В - продольное сканирование с использованием металлической спицы, установленной в проекции посттравматического рубца. Стрелки указывают на сухожилия сгибателей IV п., нижняя головка стрелки – на суставную щель IV ПФС; верхние головки стрелок – на ИТ. Стрелка с двумя головками установлена в проекции акустической тени от металлической спицы. Г – схема локализации ИТ

С помощью РГ ИТ были выявлены у 48 (42,1%) больных. Среди них металлические предметы (25–52%), некоторые осколки стекла размером не менее 0,15 мм (20–17,5 %), некоторые ИТ животного происхождения – кости (3–6,25%). В 3 случаях при множественных ИТ, в число которых входили ИТ малых размеров (осколки стекла или металл), на РГ было выявлено только по одному ИТ (наиболее крупные).

С помощью УСГ ИТ были выявлены у всех больных. Из них у 27 (23,7%) пациентов обнаружение ИТ явилось случайной находкой. Этим пациентам УСГ выполнялась по поводу повреждений сухожилий, нейропатии, артрита, туннельных синдромов, тендовагинита, МТН и др. Во всех случаях УСГ помогла установить наличие ИТ как из рентгенпозитивных, так и рентгеннегативных материалов, включая ИТ малых размеров, и выполнить все задачи, поставленные перед ЛД.

Оперативные вмешательства были выполнены 92 пациентам с выявленными ИТ, согласно показаниям. Во всех случаях результаты УСГ были подтверждены интраоперационно.

Операционные характеристики РГ и УСГ при исследовании пациентов подгруппы «ИТ» представлены в табл. 1. Как видно из таблицы 1, в подгруппе «ИТ» операционные характеристики УСГ по всем показателям превысили воз-

Таблица 1

Информативность РГ и УСГ в выявлении ИТ мягких тканей кисти и предплечья

Для детального исследования сравнительных возможностей РГ и УСГ в получении отдельных фрагментов диагностической информации (соответственно задачам исследования) была выполнена количественная оценка каждого из методов, построенная на основе анализа экспертной информации с помощью ранжирования альтернатив, упорядочиваемых по предпочтениям [13, 14]. Для этого проводилось ранжирование отдельных фрагментов диагностической информации, которую могли предоставить эти методы, соответственно логическому анализу ее практической значимости для диагностики и лечения. Затем оценивались возможности сравниваемых методов в получении той или иной информации. Результаты оценивались по значимости суммарного ранга каждого из методов и по разнице в рангах каждого из методов относительно той или иной диагностической информации.

Сравнительный логико-статистический анализ возможностей УСГ и РГ (Rд i) по отношению к отдельным фрагментам диагностической информации или признакам патологии (Rпрi) при ИТ кисти и предплечья, выполненный по методу ранжирования, представленный в табл. 2 вклю-

Таблица 2

Сравнительная оценка возможностей УСГ и РГ в диагностике рентгенконтрастных ИТ мягких тканей кисти и предплечья

Наиболее важной для лечебного процесса мы определили информацию о топическом расположении ИТ относительно кожных покровов, мягкотканых структур, костей и суставов (Rпр = 7), а также выявление всех присутствующих ИТ (Rпр = 6). Полезной дополнительной информацией для определения тактики лечения при ИТ были сведения о подвижности ИТ, возможности и опасности его миграции (Rпр = 5), размеры ИТ (Rпр = 4), а также диагностика сопутствующих повреждений мягкотканых структур, костей и суставов (Rпр = 3 и Rпр = 2). Менее важной была информация о структуре ИТ, позволяющая установить его природу (Rпр = 1). Согласно экспертной оценке ранг метода, равный 1 (Rд = 1), соответствовал нулевой информативности метода.

Полученные экспертные оценки позволили сделать вывод, что возможности УСГ для наиболее значимых признаков были высокими. Метод позволял выполнить полноценную топическую диагностику ИТ как относительно костей и суставов, так и относительно мягкотканых структур и обладал высокими возможностями в отношении определения множественности ИТ и возможной миграции по отношению к мягкотканым структурам. Преимущество УСГ было очевидно при выявлении патологии мягкотканых структур.

Топическая диагностика на РГ была ограничена определением положения ИТ относительно костей и суставов. Ограниченные возможности РГ в визуализации ИТ малых размеров определили низкую оценку ее информативности в выявлении множественных ИТ. Определение опасности миграции рентгенконтрастных ИТ на РГ было возможно толь-

Клинико-анамнестическое исследование

УСГ признаки сопутствующей костносуставной патологии

Клинические признаки сопутствующей костносуставной патологии

УСГ

РГ

Рис. 5. Алгоритм диагностики ИТ мягких тканей кисти и предплечья. Двойная стрелка указывает на наиболее часто востребованный вариант алгоритма

ко по анализу их формы и краев, а также по расположению относительно костей и суставов. Преимущество РГ перед УСГ по определению размеров и структуры ИТ объяснялось включением в исследование только рентгенконтраст-ных ИТ (в том числе металлических, передняя поверхность которых на УСГ служила препятствием для дальнейшего прохождения УЗ-лучей), а преимущество в отношении определения природы ИТ – возможностью исключения ИТ из рентгеннеконтрастных материалов.

В результате суммарные диагностические возможности УСГ (RΣ = 133,5) оказались близки к RΣ max и значительно превысили показатели РГ (RΣ = 100). Таким образом, УСГ предоставляла значительно больше возможностей не только для выявления рентгеннегативных ИТ, но и для выяснения причин вторичной клинической симптоматики, сопутствующей патологии и определения опасности присутствия в организме рентгенконтрастных ИТ.

У 102 (89,5%) больных как с рентгенпозитивными, так и с рентгеннегативными ИТ данные УСГ внесли существенные коррективы в программу лечебных мероприятий. Полученная на УСГ информация использовалась для определения показаний к операции и детального предоперационного планирования. Сведения о форме, природе, расположении ИТ и их взаимоотношениях с окружающими анатомическими структурами использовались для решения вопроса о показаниях к операции и оценки степени ее риска. Данные проведенной топической диагностики позволяли выбрать оптимальный оперативный доступ, максимально сузить зону поисков ИТ, а следовательно, сократить время операции и создать условия для выполнения ее с наименьшей травматичностью.

РГ ни в одном клиническом случае не явилась источником существенной дополнительной информации, касающейся характеристики ИТ (даже в случаях рентгенпо-зитивных ИТ), топической диагностики и степени риска присутствия в организме.

Результаты исследований, вопреки традиционному мнению, позволили определить УСГ не как дополнительный, а как альтернативный рентгенографии метод диагностики ИТ мягких тканей кисти и предплечья. Более того, сравнительный анализ РГ и УСГ установил бесспорные преимущества УСГ.

На основании полученных данных разработан алгоритм диагностики ИТ мягких тканей кисти и предплечья (рис. 5). Основным и ведущим методом в алгоритме представлена УСГ. РГ выполнялась только с целью выявления сопутствующей костно-суставной патологии. Следует отметить, что при обнаружении рентгенконтрастных ИТ на предварительно выполненной РГ (на этапе, предшествующем обращению в специализированное отделение), УСГ не исключалась из алгоритма, так как она и в этих случаях была источником дополнительной информации.

Таким образом, предположение о возможности присутствия ИТ в мягких тканях кисти и предплечья, сделанное при клинико-анамнестическом обследовании, является показанием к УСГ, занимающей ведущее место в алгоритме диагностики при рассматриваемой патологии.

Список литературы Сравнительное исследование возможностей методов визуализации в диагностике инородных тел мягких тканей кисти и предплечья

- Кош Р. Хирургия кисти. Будапешт: Акад. Наук Венгрии. 1966. 511 c.

- Hammert W.C., Boyer M.I., Bozentka D.J., R.P. Calfee R.P. ASSH Manual of Hand Surgery. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2010.656 p.

- Hand Secrets /eds. P.J. Jebson, L. Kasdan. 3rd ed. Philadelphia: Mosby Elsevier, 2006. 384 p.

- Vermeiren B., De Maeseneer M. Medicolegal aspects of penetrating hand and foot trauma, ultrasound of soft tissue foreign bodies//JBR-BTR. 2004. Vol. 87, № 4. P. 205-206.

- Черемисин В.М., Ищенко Б.И. Неотложная лучевая диагностика механических повреждений. СПб.: Гиппократ, 2003. 447 с.

- Berguist Т.Н. MRT of the musculosceletal system. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2006. P. 719-802.

- Еськин Н.А. Ультразвуковая диагностика в травматологии и ортопедии/под ред. С.П. Миронова. М., 2009. С. 40.

- Hunter T.B., Taljanovic M.S. Foreign Bodies//RadioGraphics. 2003. Vol. 23, № 3. P. 731-757.

- Bianchi S., Martinoli C., Montet X. et al. Sonography of the hand and wrist//Radiologe. 2003. Vol. 10. P. 831-840.

- Soudack M., Nachtigal A., Gaitini D. Clinically Unsuspected Foreign Bodies: The Importance of Sonography//J. Ultrasound Med. 2003. Vol. 22, № 2. P. 1381-1385.

- Чуловская И.Г., Скороглядов А.В., Еськин Н.А., Магди-ев Д.А. Ультрасонографическая диагностика заболеваний мягких тканей кисти и предплечья//Кремлевская медицина. 2007. № 1. С. 86-88.

- Чуловская И.Г. Комплексная диагностика повреждений и заболеваний мягких тканей кисти и предплечья: Автореф. дис.. докт. мед. наук. М., 2012. 44 c.

- Литвак Б.Г. Экспертная информация: методы получения и анализа. М.: Радио и связь, 1982. 134 с.

- Чуловская И.Г., Скрынников А.А., Скороглядов А.В., Магдиев Д.А. Методика сравнительной оценки возможностей методов выявления признаков мягкотканых новообразований//Материалы XXII Всероссийской научно-технической конференции школы-семинара: «Передача, прием, обработка и отображение информации о быстропротекающих процессах». М.: РПА «АПР», 2011. С. 626-631.