Сравнительное определение механической прочности моделей трансплантатов из половины сухожилия длинной малоберцовой мышцы и сухожилия полусухожильной мышцы (экспериментальное исследование)

Автор: Михайлов Иван Николаевич, Пусева Марина Эдуардовна, Бальжинимаев Доржи Баирович, Семенов Александр Васильевич, Верхотуров Василий Владимирович, Верхотурова Елена Викторовна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 6 т.27, 2021 года.

Бесплатный доступ

Цель. Провести сравнительную оценку механической прочности моделей трансплантатов из сухожилия полусухожильной и длинной малоберцовой мышц, подготовленных по технике GraftLink. Материалы и методы. Сухожильный материал забирали на базе Иркутского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Основной этап исследования по изучению механической прочности моделей трансплантатов проводились в Национальном исследовательском Иркутском государственном техническом университете на кафедре сопротивления материалов, на универсальной разрывной машине настольного типа Shimadzu AGS-10kNXD. Определяли механическую прочность моделей трансплантатов из сухожилия полусухожильной и длинной малоберцовой мышц, подготовленных известным способом (техника GraftLink). Статистическую обработку данных проводили при помощи компьютерной статистической программы Statistica for Windows 10.0 (StatSoft Inc., USA; правообладатель лицензии ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии и травматологии»). Использовался непараметрический метод определения статистической значимости различий, критерий Манна-Уитни. Различия в сравниваемых группах считали статистически значимыми при р function show_abstract() { $('#abstract1').hide(); $('#abstract2').show(); $('#abstract_expand').hide(); }

Трансплантат, пластика, передняя крестообразная связка, сухожилие длинной малоберцовой мышцы, сухожилие полусухожильной мышцы, техника graftlink

Короткий адрес: https://sciup.org/142231576

IDR: 142231576 | УДК: 616.728.38:616.74.018.38-089.843-092.4 | DOI: 10.18019/1028-4427-2022-27-6-789-794

Текст научной статьи Сравнительное определение механической прочности моделей трансплантатов из половины сухожилия длинной малоберцовой мышцы и сухожилия полусухожильной мышцы (экспериментальное исследование)

Вопрос выбора трансплантата для пластики передней крестообразной связки (ПКС) все еще остается спорным. Несмотря на проведенные многочисленные исследования, в настоящее время нет единого мнения в выборе оптимального трансплантата, в способе его формирования и фиксации [1–6]. В последние десятилетия наиболее часто используемым материалом для пластики ПКС было сухожилие из собственной связки надколенника с двумя костными блоками (B-T-B, bone-tendon-bone), но с течением времени тенденции менялись в сторону использования сухожилия полу-сухожильной и тонкой мышц (ST-G, semitendinosus – gracilis) [7, 8–10].

Существенным недостатком забора вышеперечисленных сухожильных материалов для последующего формирования трансплантатов является то, что каждый из них представляет собой неотъемлемую часть параартикулярного комплекса, отвечающего как за пассивную, так и активную стабилизацию сустава, а изъятие любой его части неминуемо приводит к частичной утрате биомеханического единства сложного анатомического образования [11].

Альтернативой при выборе сухожильного материала для последующего формирования трансплантата ПКС может быть использование сухожилия длинной малоберцовой мышцы. При его заборе не нарушается биомеханика коленного сустава, так как анатомически сухожилие длинной малоберцовой мышцы располагается на голени, что крайне важно в реабилитационном периоде. Эффективность использования данного сухожилия подтверждается двумя исследованиями.

Кожевников Е.В. с соавторами осуществляли забор сухожилия из длинной малоберцовой мышцы, затем формировали из него трансплантат и имплантировали его посредством эндоскопической техники, замещая при этом дефект не только передней крестообразной связки, но и внутренней боковой связки (ВБС). На данную методику получен патент № 2430696 от 10.10.2011 [12].

Недостатком описанного способа является необходимость забора цельного сухожилия на всем протяжении, аналогично методике забора сухожилий из области «гусиной лапки», с дополнительным риском повреждения ветвей малоберцового нерва и формирования подкожных и межмышечных гематом. Кроме того, становится очевидным отрицательное влияние полного удаления указанного сухожилия на биомеханику голеностопного сустава и стопы, так как забирается наиболее массивное сухожилие из двух пронаторов [12, 13].

Таким образом, оптимизация забора сухожильного материала для формирования трансплантата с оптимальными прочностными свойствами является одним из основных этапов как при первичной, так и ревизионной пластике ПКС.

Цель работы – в экспериментальных условиях провести сравнительную оценку механической прочности моделей трансплантатов из полусухожильной и длинной малоберцовой мышц, подготовленных известным способом (техника GraftLink).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материал для исследования забирали на базе ГБУЗ ИОБСМЭ согласно постановлению Правительства РФ от 21 июля 2012 г. N 750 "Об утверждении Правил передачи невостребованного тела, органов и тканей умершего человека для использования в медицинских, научных и учебных целях, а также использования невостребованного тела, органов и тканей умершего человека в указанных целях" (в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ).

Объектом исследования служили 30 трупных сухожилий полусухожильной мышцы (средняя длина – 26 ± 1,7 см) и 15 сухожилий длинной малоберцовой мышцы (средняя длина – 27 ± 2,1 см), взятых у 30 доноров мужского пола в возрасте от 32 до 76 лет (средний возраст составил 51,7 ± 14,5 лет), умерших от травм и соматической патологии, не связанной с патологией соединительной ткани. Забор материала производили не позднее 12 часов с момента наступления смерти.

Формирование трансплантата из сухожилия полусухожильной мышцы

Первым этапом выполняли забор сухожилия следующим образом: медиальнее бугристости большеберцовой кости на 2,3–2,5 см в вертикальном направлении выполняли линейный разрез кожи длиной 4,5–5 см. С помощью зажима типа «Москит» отодвигали мягкие ткани до сухожилий «гусиной лапки», которая образована сухожилием полусухожильной и тонкой мышц, и выполняли горизонтальный разрез 2,0–2,5 см. Под сухожилием портняжной мышцы выделяли и брали на держалку дистальную часть сухожилия полусухожиль-ной мышцы. Лавсановыми нитями № 4 обвивным швом прошивали и отсекали дистальный конец сухожилия полусухожильной мышцы. Стриппер погружали согласно методике (Moore et al. Method for using a tendon stripper and leader set. US Patent 4.773.417 29.09.1988) на глубину не более 26 см. Свободный фрагмент сухожилия полусухожильной мышцы выводили в рану. После забора сухожилия операционную рану ушивали лавсановыми нитями № 4.

Вторым этапом из забранного сухожилия полусу-хожильной мышцы формировали трансплантат следующим образом: концы сухожилия сшивали «конец в конец» (техника GraftLink) лавсановыми нитями № 4, затем сухожилие сгибали так, чтобы получилась четырехпучковая модель трансплантата, концы которой обшивали обвивным швом нитями Vicryl 2-0 по 1,5 см с каждой стороны.

Формирование трансплантата из сухожилия длинной малоберцовой мышцы

Первым этапом выполняли забор сухожилия длинной малоберцовой мышцы следующим образом: паль-паторно определяли сухожилие длинной малоберцовой мышцы проксимальнее голеностопного сустава на 2,5–3,0 см и отступя на 1,0 см от малоберцовой кости выполняли линейный прямой разрез скальпелем длиной 3,5–5,0 см. С помощью зажима типа «Москит» раздвигали мягкие ткани до обнаружения искомого сухожилия длинной малоберцовой мышцы, выделяли его на про- тяжении, прошивали нитями полипропилен № 4 обвивным швом и отсекали дистальный конец сухожилия. Cтриппером в проксимальном направлении отсекали и выводили в рану сухожилие длинной малоберцовой мышцы. После забора сухожилия выполняли ушивание операционной раны лавсановыми нитями № 4.

Вторым этапом из забранного сухожилия длинной малоберцовой мышцы формировали модель трансплантата следующим образом: сухожилие делили на 2 равные половины, свободные концы полученных половинчатых сухожилий сшивали «конец в конец» (техника GraftLink) лавсановыми нитями № 4, затем сухожилие сгибали так, чтобы получилась четырехпучковая модель трансплантата, концы которой обшивали обвивным швом нитями Vicryl 2-0 по 1,5 см с каждой стороны.

Модели трансплантатов погружали в раствор Белякова, приготовленный по общепринятой методике (патент № 2235462), и хранили в холодильной камере при температуре от -20° до -25°.

Основной этап эксперимента проводился на базе НИ ИРГТУ, исследование механических свойств моделей трансплантатов проводили на универсальной разрывной машине настольного типа Shimadzu AGS-10kNXD с максимальной нагрузкой 10 кН. Метод определения: прямой высокоточный метод контроля деформации с постоянной скоростью посредством шарико-винтового привода без люфта. Данная машина позволяет испытывать образцы на растяжение и сжатие в одном направлении (рис. 1).

Рис. 1. Испытательная машина Shimadzu

Измерение силы проводилось с точностью в пределах ± 0,5 % от указанной величины в интервале от 1/1 до 1/500 от номинальной мощности нагрузочного элемента, что соответствует стандарту JIS B7721 Class 0.5, EN 10002*2 Grade 0.5, ISO 7500*1 Class 0.5, BS 1610 Class 0.5 и ASTM E4, калибровка испытательного усилия – в автоматическом режиме.

Непосредственно перед исследованием механических свойств модели трансплантатов размораживали при комнатной температуре в течение 2–2,5 часов.

Оба конца модели трансплантата фиксировали в импровизированных зажимах. Для жесткой фиксации сухожилия поверхность металлических полуколец обматывали медицинским лейкопластырем. Медицинский лейкопластырь относится к ленточным (слоистым) материалам, коэффициент трения его составляет 0,15 Н (рис. 2).

Рис. 2. Вариант фиксации модели трансплантата с помощью металлических крючков в импровизированных зажимах

Каждый зажим закрепляли к разрывной машине.

Определение механических свойств образцов проходило следующим образом: противоположные концы образца помещали между зажимами испытательной машины, затем снимали размеры (длину и диаметр) и задавали скорость перемещения траверсы. После запуска испытания траверса с верхним зажимом перемещалась с заданной скоростью, растягивая образец. На экране монитора машины отображался график полициклических нагрузок – кривая «нагрузка – растяжение». Скорость растяжения составляла 20 мм/мин с точностью ± 0,1 %. В результате эксперимента фиксировались значения прикладываемой нагрузки при разрыве образца. С помощью компьютерной программы TRAPEZIUMX задавались параметры растяжения.

Экспериментальные значения напряжения в направлении нагружения подсчитывались по формуле (предел прочности при растяжении) [6]:

σ = P/S, где P – нагрузка при разрыве, Н; S – площадь поперечного сечения образца, мм2.

В автоматическом режиме, производилась обработка экспериментальных данных. На рисунке 3 представлена распечатка экрана пользовательского интерфейса программы TRAPEZIUMX (рис. 3) в типичном случае.

Оценка нормальности распределения проводилась с использованием критерия Шапиро-Уилка. В первой группе (трансплантат из сухожилия длинной малоберцовой мышцы) значения силы составили 0,99 Н, во второй (трансплантат из сухожилия полусухожильной мышцы) – 0,94 Н.

Исходя из полученных данных, можно заключить, что характер распределения отличается от нормального (р < 0,05-0,001).

Рис. 3. Распечатка экрана пользовательского интерфейса программы TRAPEZIUMX

Также оценку нормальности и однородности распределения выборки проводили через показатели асимметрии и эксцесса (табл. 1)

Таблица 1

Показатели асимметрии и эксцесса

|

Выборка |

Асимметрия |

Эксцесс |

|

1 группа |

2,914 |

10,856 |

|

2 группа |

0,054 |

-1,288 |

В 3-х случаях из 4-х показатель асимметрии и эксцесса оказался отличным от нуля, что говорит о возможном ненормальном распределении, кроме того, по показателю эксцесса ряд выборок оказался неоднородным.

Проведенный предварительный анализ не позволяет в полном объеме использовать параметрические статистические критерии (требующие нормальности и однородности распределения), и для дальнейшей проверки гипотезы исследования был использован непараметрический U-критерий Манна-Уитни.

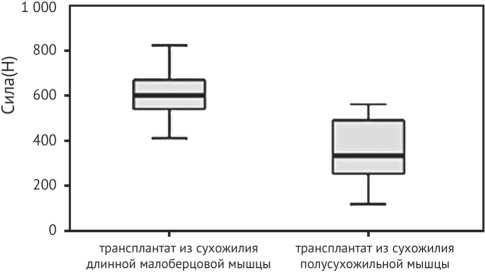

В результате проведенного анализа обнаружено, что по исследуемому показателю «сила» (Н) между группами сравнения имеют место значимые отличия (р > 0,05, р > 0,01, р > 0,001).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Определение механической прочности модели трансплантата из сухожилия полусухожильной мышцы, подготовленной известным способом (техника GraftLink)

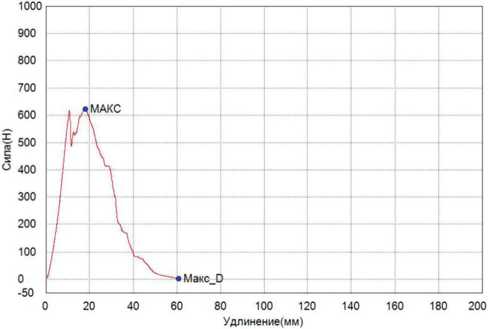

В ходе I этапа эксперимента выявлено две фазы разрыва. В 1-ю фазу происходит разрыв свободного конца модели трансплантата. Во 2-ю фазу оставшиеся порции трансплантата выдерживали нагрузку, и происходило их растяжение, а затем полный разрыв.

В результате получены следующие значения: среднее значение силы, при которой происходит разрыв, составило 351,8 ± 133,0 Н, а среднее удлинение, при котором происходит разрыв, – 8,2 ± 2,8 мм (рис. 4).

Рис. 4. Диаграмма механической прочности модели трансплантата из сухожилия полусухожильной мышцы (техника GraftLink)

Определение механической прочности модели трансплантата из половины сухожилия длинной малоберцовой мышцы, подготовленной известным способом (техника GraftLink)

В ходе данного этапа исследования были получены следующие значения: среднее значение силы, при которой происходит разрыв, составило 607,8 ± 101,2 Н, а среднее удлинение, при котором происходит разрыв, – 8,4 ± 8,5 мм (рис. 5).

Рис. 5. Диаграмма механической прочности модели трансплантата из ½ части сухожилия длинной малоберцовой мышцы (техника GraftLink)

Для сравнительного анализа результата исследования использовался непараметрический критерий Манна-Уитни (рис. 6). В результате сравнительного анализа с использованием данного критерия получены значимые отличия между группами (p > 0,05).

ОБСУЖДЕНИЕ

Рис. 6. Сравнение моделей трансплантатов из сухожилия полусухожильной и ½ части сухожилия длинной малоберцовой мышц, подготовленных по технике GraftLink, с использованием критерия Манна-Уитни

Наше исследование является единственным, где показаны результаты изучения механической прочности аллотрансплантатов, подготовленных двумя разными техниками. Нами было продемонстрировано, что модель трансплантата, подготовленная из половины сухожилия длинной малоберцовой мышцы, позволяет достичь нагрузок, достаточных для противостояния силам, возникающим в повседневной жизни после реконструкции ПКС, которая достигает 570 Н [15]. Но сила, которая необходима для нагрузок на коленный сустав во время реабилитации, достигает 700-750 Н [16].

Mayer et al. [17] в своем исследовании говорят о формировании трехпучкового трансплантата. Однако свободные концы трехпучкового трансплантата расположены с разных сторон, а свободные концы четырехпучкового трансплантата сшиваются между собой. В результате чего в трехпучковом трансплантате швы необходимо выполнять с каждой стороны, что делает этот метод неэффективным и трудоемким.

Fabbri et al. [18] говорят о том, что прочность трансплантата зависит от вязкоупругих свойств самого сухожилия, а не от метода подготовки, так как, по его мнению, нет никаких различий между трехпучковой, четырехпучковой или двухпучковой методиками формирования трансплантата.

Можно предположить, что появление нестабильности коленного сустава во время ранней реабилитации пациентов после реконструкции ПКС связана с системой подвешивающих фиксаторов. Но Johnson et al. показали, что современные системы подвешивающих фиксаторов способны выдерживать нагрузки до 2230 Н [19]. В нашем исследовании сухожилия имели разную длину и диаметр, поэтому можно предположить, что разрыв зависит от этих параметров, но нами было выявлено, что разрыв всех моделей трансплантатов происходит в месте шва свободного конца трансплантата, на границе «шов-сухожилие». Отсюда следует вывод, что самым слабым звеном в системе «трансплантат-система подвешивающих фиксаторов» является шов на свободном конце трансплантата, который в нашем исследовании в среднем выдерживает нагрузку в 607,8 ± 101,2 Н.

Поэтому для агрессивной ранней реабилитации пациентов необходимо усиление свободного конца трансплантата, чтобы он выдерживал нагрузку не менее 750 Н. Понимание механизма разрыва трансплантата важно для нивелирования нежелательных исходов во время ранней реабилитации пациентов, а также для поиска путей усиления свободного конца трансплантата.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходя из результатов экспериментального исследования, можно сделать вывод, что использование модели трансплантата из половины сухожилия длинной малобер- цовой мышцы позволяет обеспечить бόльшую (в 1,8 раза) механическую прочность в сравнении с моделью трансплантата из сухожилия полусухожильной мышцы.

Список литературы Сравнительное определение механической прочности моделей трансплантатов из половины сухожилия длинной малоберцовой мышцы и сухожилия полусухожильной мышцы (экспериментальное исследование)

- Comparison of hamstring tendon and patellar tendon grafts in anterior cruciate ligament reconstruction in a nationwide population-based cohort study: results from the Danish registry of knee ligament reconstruction / L. Rahr-Wagner, T.M. Thillemann, A.B. Pedersen, M. Lind // Am. J. Sports Med. 2014. Vol. 42, No 2. P. 278-284. DOI: 10.1177/0363546513509220.

- Treatment of anterior cruciate ligament injuries. Part 2. / B.D. Beynnon, R.J. Johnson, J.A. Abate, B.C. Fleming, С.Е. Nichols // Am. J Sports Med. 2005. Vol. 33, No 11. P. 1751-1767. DOI: 10.1177/0363546505279922.

- Shelton W.R., Fagan B.C. Autografts commonly used in anterior cruciate ligament reconstruction // J. Am. Acad. Orthop. Surg. 2011. Vol. 19, No 5. P. 259-264. DOI: 10.5435/00124635-201105000-00003.

- Fritsch B., Figueroa F., Semay B. Graft preparation technique to optimize hamstring graft diameter for anterior cruciate ligament reconstruction // Arthrosc. Tech. 2017. Vol. 6, No 6. P. e2169-e2175. DOI: 10.1016/j.eats.2017.08.011.

- Evaluating different closed loop graft preparation technique for tibial suspensory fixation in ACL reconstruction using TightRope™ / T. Sasho, T. Sasaki, H. Hoshi, R. Akagi, T. Enomoto, Y. Sato, R. Nakagawa, M. Tahara, S. Yamaguchi // J. Sports Med. Arthrosc. Rehabil. Technol. 2018. Vol. 12. P. 5-11. DOI: 10.1016/j.asmart.2018.01.002.

- A bigger suture diameter for anterior cruciate ligament all-inside graft link preparation leads to better graft stability: An anatomical specimen study / T.M. Tiefenboeck, L. Hirtler, M. Winnisch, J. Joestl, T. Koch, M. Komjati, M. Hofbauer, R.C. Ostermann // Knee. 2018. Vol. 25, No 3. P. 427-433. DOI: 10.1016/j.knee.2018.03.010.

- A 6-year follow-up of the effect of graft site on strength, stability, range of motion, function, and joint degeneration after anterior cruciate ligament reconstruction: patellar tendon versus semitendinosus and Gracilis tendon graft / S.L. Keays, J.E. Bullock-Saxton, A.C. Keays, P.A. Newcombe, M.I. Bullock // Am. J. Sports Med. 2007. Vol. 35, No 5. P. 729-739. DOI: 10.1177/0363546506298277.

- Hamstring tendon grafts for reconstruction of the anterior cruciate ligament: biomechanical evaluation of the use of multiple strands and tensioning techniques / D.L. Hamner, C.H. Brown Jr., M.E. Steiner, A.T. Hecker, W.C. Hayes // J. Bone Joint Surg. Am. 1999. Vol. 81, No 4. P. 549-557. DOI: 10.2106/00004623-199904000-00013.

- Assessment of morbidity of semitendinosus and gracilis tendon harvest for ACL reconstruction / P.T. Simonian, S.D. Harrison, V.J. Cooley, E.M. Escabedo, D.A. Deneka, R.V. Larson // Am. J. Knee Surg. 1997. Vol. 10, No 2. P. 54-59.

- Mechanical advantage of preserving the hamstring tibial insertion for anterior cruciate ligament reconstruction - A cadaver study / D. Bahlau, P. Clavert, H. Favreau, M. Ollivier, S. Lustig, F. Bonnomet, M. Ehlinger // Orthop. Traumatol. Surg. Res. 2019. Vol. 105, No 1. P. 89-93. DOI: 10.1016/j.otsr.2018.11.014.

- Mechanical assessment of tripled hamstring tendon graft when using suspensory fixation for cruciate ligament reconstruction / I. Geethan, K. Santhosh Sahanand, P.R. Ashwin Vijay, D.V. Rajan // J. Exp. Orthop. 2018. Vol. 5, No 1. P. 48. DOI: 10.1186/s40634-018-0163-3.

- Кожевников Е.В., Баженов П.А. Пластическое восстановление передней крестообразной связки свободным аутотрансплантатом из сухожилия длинной малоберцовой мышцы // Политравма. 2011. № 1. С. 76-81.

- Бальжинимаев Д.Б., Михайлов И.Н., Тишков Н.В. Сравнительное определение механической прочности трансплантата из сухожилия полусухожильной мышцы для пластики передней крестообразной связки, подготовленной различными способами (экспериментальное исследование) // Acta Biomedica Scientifica. 2019. Т. 4, № 6. С. 143-147. DOI: 10.29413/ABS.2019-4.6.23.

- Исследование биомеханических свойств ксеноперикарда и сухожилий человека / С.В. Сиваконь, А.Н. Митрошин, А.И. Кислов, А.К. Аб-дуллаев, С.В. Сретенский, А.А. Голядькина, О.А. Щукина, А.С. Сиваконь // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 2012. № 2. С. 19-25.

- Pattern of anterior cruciate ligament force in normal walking / K.B. Shelburne, M.G. Pandy, F.C. Anderson, M.R. Torry // J. Biomech. 2004. Vol. 37, No 6. P. 797-805. DOI: 10.1016/j.jbiomech.2003.10.010.

- Morrison J.B. Function of the knee joint in various activities // Biomed. Eng. 1969. Vol. 4, No 12. P. 573-580.

- Preparation techniques for all-inside ACL cortical button grafts: a biomechanical study / R. Mayr, C.H. Heinrichs, M. Eichinger, V. Smekal, W. Schmoelz, R. Attal // Knee Surg. Sports Traumatol. Arthrosc. 2016. Vol. 24, No 9. P. 2983-2989. DOI: 10.1007/s00167-015-3605-9.

- Single harvesting in the all-inside graft-link technique: Is the graft length crucial for success? A biomechanical study / M. Fabbri, E. Monaco, R.M. Lanzetti, D. Perugia, М. Guzzini, L. Labianca, A. Ferretti // J. Orthop. Traumatol. 2017. Vol. 18, No 1. P. 17-22. DOI: 10.1007/s10195-016-0420-0.

- A biomechanical comparison of femoral cortical suspension devices for soft tissue anterior cruciate ligament reconstruction under high loads / J.S. Johnson, S.D. Smith, C.M. LaPrade, T.L. Turnbull, R.F. LaPrade, C.A. Wijdicks // Am. J. Sports Med. 2015. Vol. 43, No 1. P. 154-160. DOI: 10.1177/0363546514553779.