Сравнительные аналитические характеристики пектиновых веществ в яблоках зимнего периода созревания и яблочных выжимках

Автор: Жиренчина З.У., Кизатова М.Ж., Донченко Л.В.

Журнал: Вестник Алматинского технологического университета @vestnik-atu

Рубрика: Техника и технологии

Статья в выпуске: 3 (112), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты исследования аналитических характеристик пектиновых веществ в яблоках зимнего периода созревания, произрастающих в предгорной зоне Заилийского Алатау и яблочных выжимках компании ОсОО «Экопродукт Азия». Установлено, что низкая карбоксильная и ацетильная составляющие, высокая метоксильная составляющая обуславливают высокую студнеобразующую способность пектиновых веществ. Полученные данные подтверждают целесообразность использования яблочных выжимок компании ОсОО «Экопродукт Азия» для получения пектиносодержащих продуктов.

Яблоки, пектин, пектиновые вещества, аналитические характерис-тики, кондуктометрическое титрование

Короткий адрес: https://sciup.org/140204874

IDR: 140204874 | УДК: 634.11:664.292

Текст научной статьи Сравнительные аналитические характеристики пектиновых веществ в яблоках зимнего периода созревания и яблочных выжимках

Ухудшение экологических условий во многих регионах планеты, сопровождающееся загрязнением окружающей среды и пищевых продуктов токсическими веществами и радионуклидами, требует, помимо обеспечения безопасности продуктов питания, также проведения профилактических мероприятий.

Промышленную значимость пектиносодержащего сырья оценивают не только по содержанию пектиновых веществ, но и по их аналитическим характеристикам, которые, в свою очередь, определяют целевую направленность выделенных пектинов.

Известно, что основной эффект терапевтического действия пектина связан с особенностями его химической структуры, которая, в свою очередь, обусловливается видом и составом сырья, фракционным составом пектиновых веществ и их функциональными группами (метоксильная и ацетильная составляющие, содержание свободных карбоксильных групп, степень этерификации). При этом полимерная цепь полигалактуроновой кислоты, наличие химически активных свобод ных карбоксильных групп и спиртовых гидроксилов способствуют образованию прочных нерастворимых комплексов с поливалентными металлами, так называемых хелатов, которые и выводят на себе тяжелые металлы и нуклиды из организма [1].

Объекты и методы исследований

Проведены исследования пектиновых веществ (ПВ) из яблок зимнего периода созревания и яблочных выжимок по определению в них аналитических характеристик. В качестве объектов исследования были использованы сорта зимних яблок Апорт, Старкримсон, Заря Алатау и Голден Делишес, произрастающее в предгорной зоне Заилийс-кого Алатау и и яблочных выжимок, компании ОсОО «Экопродукт Азия». Компания ОсОО «Экопродукт Азия» перерабатывает яблоки для производства соков прямого отжима.

К аналитическим характеристикам пектиновых веществ относятся следующие: свободные карбоксильные группы, этерифициро-ванные карбоксильные группы, общие карбоксильные группы, степень этерификации, уронидная составляющая, ацетильные группы, содержание метоксильных групп [2]. Функциональные группы, обуславливающие аналитические характеристики пектиновых веществ, позволяют оценить физико-химические свойства пектинов и служат критерием для рекомендации их применения.

Содержание функциональных групп определяли методом кондуктометрического титрования [3].

Результаты и их обсуждение

Результаты исследований показали, что максимальное количество пектиновых веществ (ПВ) в пересчете на а.с.м. содержится в яблоках сорта Заря Алатау – 16,91%, мини- мальное содержание в яблочных выжимках – 3,2%. При этом содержание растворимого пектина (РП) изменяется в интервале от 2,2% (Старкримсон) до 4,16% (Апорт и Заря Алатау). Содержание протопектина (ПП) изменяется от 1,72% (яблочные выжимки) до 6,44% (Заря Алатау).

Известно, что соотношение в молекулах пектиновых веществ функциональных групп определяет такие их свойства, как способность образовывать студни и вступать в реакцию с ионами металлов и т.д. Результаты исследований представлены в таблице 1 [4].

Таблица 1 – Аналитические характеристики пектиновых веществ исследуемого сырья

|

Показатели |

Яблочное сы |

ье |

|||

|

Апорт |

Старкрим-сон |

Заря Алатау |

Голден Делишес |

Яблочные выжимки |

|

|

Свободные карбоксильные группы, % |

4 |

3 |

5 |

4 |

1 |

|

Этерифицированные карбоксильные группы, % |

11,11 |

4,4 |

8,36 |

8,56 |

10,17 |

|

Общие карбоксильные группы, % |

15,49 |

7,2 |

12,87 |

12,71 |

12 |

|

Степень этерификации, % |

71,75 |

61,04 |

64,96 |

67,36 |

87,61 |

|

Уронидная составляющая, % |

64,3 |

29,54 |

52,96 |

52,37 |

48,57 |

|

Ацетильные группы (в расчете на аналитическую навеску), % |

0,15 |

0,19 |

0,19 |

0,18 |

0,22 |

|

Ацетильные группы (в расчете на уронидную составляющую), % |

0,24 |

0,65 |

0,35 |

0,34 |

0,46 |

|

Содержание метоксильных групп (в расчете на аналитическую навеску), % |

11,96 |

10,25 |

10,88 |

11,26 |

14,43 |

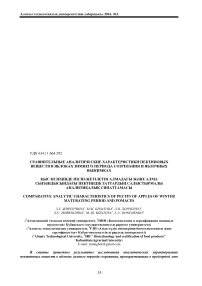

Данные таблицы 1 показывают, что содержание свободных карбоксильных групп в исследуемых образцах колеблется от 1% (яблочные выжимки) до 5% (Заря Алатау). Следует отметить, что образец «яблочные выжимки» является низким (рис. 1), что указывает на невысокую комплексообразующую способность исследуемого пектина в данном сырье. На комплексообразование влияет степень этерификации, которая определяет линейную плотность заряда макромолекулы, а, следовательно, силу и способ связи катионов. Степень этерификации является одним из существенных факторов, определяющих область применения пектиновых веществ.

Содержание свободных карбоксильных групп (Кс), %

-

■ Апорт

-

■ Старкримсон

-

■ Заря Алатау

-

■ Голден Делишес

-

■ Яблочные выжимки

Рисунок 1 – Содержание свободных карбоксильных групп в исследуемом сырье

Количественные

показатели

степени этерификации пектина в

исследуемом сырье

представлены на рисунке 2.

71.75

61.04

64.96

67.36

87.61

Апорт

Старкримсон Заря Алатау

Голден

Делишес

Яблочные выжимки

Рисунок 2 – Степень этерификации пектиновых веществ в исследуемом сырье, %

Как видно из рисунка 2, по степени этерификации полученные образцы пектиновых веществ относятся к группе высокоэтери-фицированных пектинов (Е>50%). Наибольшее значение степени этерификации имеет пектин в яблочных выжимках (87,61%), наименьшее - пектин из яблок сорта Старкримсон (61,04%).

Значение степени этерификации согласуется с данными о содержании свободных карбоксильных групп у всех исследуемых образцов. Высокое значение степени этерификации и низкое содержание свободных карбоксильных групп предполагает высокую студнеобразующую способность пектиновых веществ, из исследуемого сырья можно выделить яблочные выжимки.

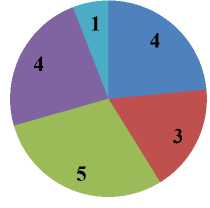

Известно, что степень этерификации также определяет условия и механизм студне-образования. Для высокоэтерифицированных пектинов характерен кислотно-сахарный студень, образованный побочной валентностью, т. е. водородной связью при участии недиссо-циированных свободных карбоксильных групп. Существенное влияние на студнеобразующую способность оказывает ацетильная составляющая. Ацетильные группы (рис. 3), связанные с гидрооксигруппами пектиновых веществ, значительно ухудшают их студнеобразующие свойства. Содержание ацетильных групп в молекуле пектина более 1% понижает его студнеобразующую способность.

Рисунок 3 – Содержание ацетильных карбоксильных групп в исследуемом сырье, %

В образцах пектинов, полученных из яблок и яблочных выжимок, данный показатель является низким и изменяется в пределах от 0,24% (Апорт) до 0,65% (Старкрим-сон). Исследуемое сырье можно расположить в ряд по возрастанию ацетильной составляющей: Апорт< Голден Делишес< Заря Алатау <Яблочные выжимки<Старкримсон.

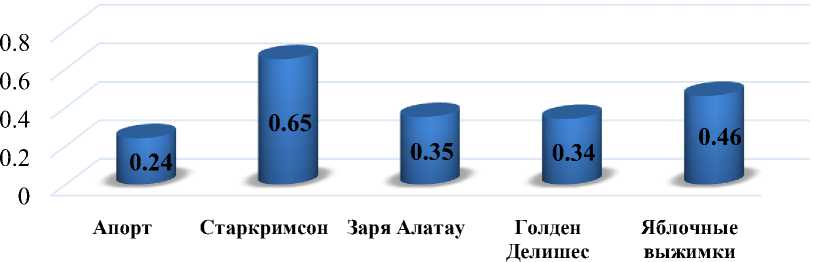

Не менее существенное значение на студнеобразование оказывают метоксильные группы (рис. 4). Чем выше содержание химически активных групп, тем лучше студнеоб-разование. В полученных исследуемых образцах пектина содержание метоксильной составляющей варьирует от 10,25% (Старкрим-сон) до 11,96% (Яблочные выжимки). Высо- кое содержание метоксильной составляющей обуславливает высокую молекулярную массу и студнеобразующую способность пектина, полученного из исследуемого сырья.

Метоксильная составляющая, экспериментальное значение, %

Рисунок 4 – Содержание метоксильной составляющей пектиновых веществ в исследуемом сырье

О чистоте пектина можно судить по уронидной составляющей, которая в полученных образцах содержится в количестве 29,54 – 64,03% (рис. 5). Наибольшее значение полигалактуроновой кислоты отмечено в пектине, выделенном из яблок сорта Апорт (64,03%), а наименьшее – из сорта Старкрим-сон (29,54%).

Рисунок 5 – Уронидная составляющая (Пч), %

Из данных рисунка 5 видно, что чистота пектина в исследуемом сырье, яблок сорта Апорт (64,03%), Заря Алатау (52,96%) Голден Делишес (52,37%) и в яблочных выжимках (48,57%) достаточно высокая, что положительно сказывается на студнеобразующей способности.

Низкая карбоксильная и ацетильная составляющие, высокая метоксильная составляющая обуславливают высокую студнеобразующую способность пектиновых веществ [3]. Полученные данные подтверждают целесообразность использования исследуемого сырья для получения пектиносодержащих продуктов.

Заключение

Таким образом, на основании комплексного анализа аналитических характеристик пектиновых веществ, полученных из исследуемого сырья, можно заключить, что аналитические характеристики пектиновых веществ позволяют прогнозировать физико-химические свойства пектинов и их применение.

Список литературы Сравнительные аналитические характеристики пектиновых веществ в яблоках зимнего периода созревания и яблочных выжимках

- Eliaz I., Weil E., Wilk B. Integrative medicine and role of modified citrus pectin/alginates in heavy metal chelatation and detoxification-fire case reports.//Forschende Komplementarmedizin, 2007, Vol.14. -№6. -PP 358-364.

- Донченко Л.В. Технология пектина и пектинопродуктов: учебное пособие. -М.: Де Ли, 2000. -255 с.

- Нелина В.В., Донченко Л.В, Карпович Н.С., Ингнатьева Г.Н. Пектин. Методы контроля в пектиновом производстве. -Киев: Наука думка, 1992. -105 с.

- Колотий Т.Б. Исследование физико-химических свойств пектиновых веществ дикорастущего сырья Адыгеи//Вторая международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов, докторантов и молодых ученых «Наука -XXI веку»: Матер. Международной конференции., Майкоп, 2002. -С. 65-66.