Сравнительные характеристики различных пар трения, используемых при артропластике тазобедренного сустава

Автор: Минасов Булат Шамильевич, Шустер Лева Шмульевич, Якупов Расуль Радикович, Асланян Ирина Рудиковна, Чертовских С.В., Минасов Тимур Булатович, Емаев Илья Игоревич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2014 года.

Бесплатный доступ

Цель. Сравнительная оценка трибологических характеристик различных пар трения, используемых при артропластике тазобедренного сустава. Материалы и методы. Изучены 16 пар трения эндопротезов тазобедренного сустава различных производителей (металл-полиэтилен, металл-металл, оксиниум-полиэтилен, алюминиевая керамика-полиэтилен, циркониевая керамика-полиэтилен, алюминиевая керамика-металл) в условиях сухого трения и биологической среды. Результаты. В образцах с полиэтиленовым вкладышем прочность адгезионных связей и коэффициент трения были высокими при сухом трении и уменьшались в условиях биологической среды. В образцах с металлическим вкладышем коэффициент трения достигал максимальных величин в условиях биологической среды и уменьшался при сухом трении. Оптимальными кинематическими узлами, с точки зрения трибологических характеристик, оказались «оксиниум-полиэтилен» и «алюминиевая керамика-полиэтилен» с головкой диаметром 32 мм, которые продемонстрировали минимальный коэффициент трения (0,009 … 0,010), наименьшую прочность адгезионных связей (0,2 МПа) и наименьший коэффициент упрочнения этих связей (0,006 … 0,008). Заключение. Знание диапазона эксплуатационных качеств кинематических узлов эндопротеза позволяет сделать обоснованный выбор технологии артропластики на основе изучения адгезионных взаимодействий фрикционных пар, что может быть одним из ключевых факторов увеличения срока службы конструкции.

Трибология, артропластика, пары трения эндопротезов

Короткий адрес: https://sciup.org/142121774

IDR: 142121774

Текст научной статьи Сравнительные характеристики различных пар трения, используемых при артропластике тазобедренного сустава

Лечение заболеваний крупных суставов тазового пояса при современном развитии медицины и протезо-строения в большинстве случаев проводится на основе артропластики, которая обеспечивает раннюю бытовую, социальную и профессиональную реинтеграцию даже при тяжелых поражениях [1, 2]. Эта широко распространенная технология имеет определенные рамки полезных свойств и сопряжена с рядом осложнений. Эволюция дизайна эндопротезов, высокоэффективных материалов позволяет увеличить срок службы имплантатов и уменьшить частоту неблагоприятных исходов. Многие вопросы артропластики успешно решены за счет оптимизации остеоинтеграции, инертности материалов, малоинвазив-ности и высокотехнологичности методики. Следует признать, что одна из ключевых проблем этой хирургической технологии на сегодняшний день – это решение задачи оптимизации трибологических пар, срок службы которых ограничен и связан с рядом неотвратимых осложнений. При этом обилие существующих пар трения эндопротезов зачастую усложняет выбор ортопеда и является доказательством отсутствия «золотого стандарта». По мнению большинства специалистов, оптимальные трибологические характеристики – это один из важных факторов длительного функционирования кинематического узла эндопротеза. В связи с этим представляет научный и практический интерес сравнительная оценка различных пар трения, применяемых в широкой ортопедической практике при артропластике.

Цель данного исследования – сравнительная оценка трибологических характеристик различных пар трения, используемых при артропластике тазобедренного сустава.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

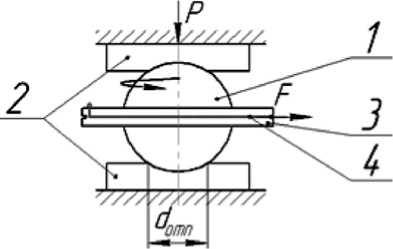

Изучены 16 пар трения эндопротезов тазобедренного сустава различных производителей, наиболее используемых в клинической практике (металл-поли-этилен, металл-металл, оксиниум-полиэтилен, алюминиевая керамика-полиэтилен, циркониевая керамика- полиэтилен, алюминиевая керамика-металл) при сухом трении и в условиях биологической среды. Исследование проводилось на одношариковом адгезиометре Шустера-Мигранова [5] при ступенчатом изменении осевой нагрузки P до 8,68 кН на узел трения (рис. 1).

В качестве вращающегося индентора использовались головки эндопротезов диаметром 28 и 32 мм, которые помещались между двумя вкладышами соответствующих размеров.

Протоколирование стендовых испытаний проводилось с помощью аналогового цифрового преобразователя с регистрацией степени смещения самописца (hсамоп). По величинам F, Р и dотп вычислялись давление рr на фрикционном контакте, прочность τп адгезионных связей на срез, а также величина fm, характеризующая молекулярную (адгезионную) составляющую коэффициента трения.

Таким образом получены зависимости τп от рr для различных пар трения в условиях присутствия и отсутствия биологической среды, что позволило определить в этих условиях величину коэффициента fm и ее изменение.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – индентор; 2 – образцы вкладыша; 3 – диск; 4 – подвижный фиксатор для вращения индентора

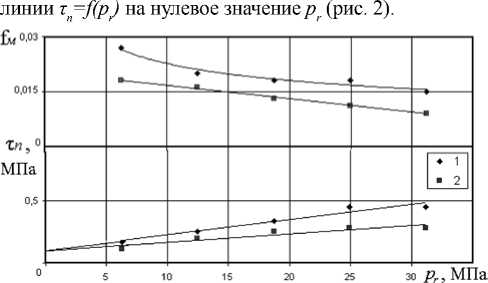

Увеличение контактного давления рr приводило к повышению прочности τп адгезионных связей, которая возрастала практически прямолинейно с коэффициентом упрочнения β (равным углу подъема линии τп=f(рr) )

и начальным значением τ0 , полученным экстраполяцией

Рис. 2. Влияние контактного давления на тангенциальную прочность адгезионных связей и молекулярную составляющую коэффициента трения фрикционного контакта индентора из алюминиевой керамики (d = 28 мм) и образцов из полиэтилена: 1 – сухое трение; 2 – смазка – биологическая среда

Известно [6], что с увеличением значения τп изнашивание твердых тел возрастает. Следовательно, трибологическая характеристика β отражает степень влияния изменения давления на изменение изнашивания деталей трибосопряжения. Из рисунка 2 видно, что для данной пары трения биологическая среда не только уменьшает прочность τп адгезионных связей, снижая изнашивание деталей трибосопряжения, но и уменьшает степень влияния контактного давления на износ. Как показали исследования, исключение из этого правила представляет пара трения «металл – металл», у которой биологическая среда увеличивает прочность адгезионных связей.

Молекулярная (адгезионная) составляющая коэффициента трения равна отношению τn к рr , т.е.

fm=τ n /pr=τ 0 /pr+β (1).

Из соотношения (1) следует, что величина fm зависит не только от трибохарактеристики β и давления рr, но и от значения τ0. Если оно не равно нулю, то с уменьшением давления рr коэффициент fm может увеличиваться, что и видно на рисунке 2.

Полученные результаты исследования в обобщенном виде представлены в таблице. В этой таблице трибологические характеристики τпп и fm приведены при максимальном давлении рrп .

Сравнение трибологических характеристик различных пар трения образцов материалов, изготовленных из стандартных эндопротезов тазобедренного сустава, выявило, что прочность адгезионных связей увеличивается, а коэффициент fm трения уменьшается при повышении осевой нагрузки на фрикционный узел. Величины τп и fm существенно уменьшаются в условиях биологической среды. Исключением явились пары трения «металл-ме-талл», «керамика-металл», в данных парах наблюдалась обратная картина: изначально высокий коэффициент трения в условиях биологической среды увеличивался еще больше (табл. 1).

Полученные результаты можно объяснить тем, что химическое сродство и появление дополнительных металлических связей при трении пар «металл – металл», «керамика – металл» повышают адгезионную составляющую коэффициента трения [2]. Очевидно, этому способствует также биологическая среда, пластифицирующая приконтактную зону трущихся поверхностей в этих парах трения.

Минимальный коэффициент трения при максимальной осевой нагрузке отмечался в парах трения «оксиниум-полиэтилен» (0,009), «алюминиевая ке-рамика-полиэтилен» (0,010) с диаметром индентора 32 мм в условиях биологической среды. Наибольший коэффициент трения определялся в образцах «металл-металл» (0,236) и «алюминиевая керамика-металл» (0,302) с диаметром индентора 28 мм.

В условиях биологической среды пары с наименьшим коэффициентом fм трения обеспечивают наименьшую прочность τп адгезионных связей и коэффициента β их упрочнения (соответственно 0,2 МПа и 0,006 … 0,008). Это указывает на то, что эти трибологические пары более износостойки и меньше подвержены влиянию внешней нагрузки.

Таблица 1

|

Индентор |

Образцы |

Смазка |

p rn , МПа |

τ nn , МПа |

f м |

β |

τ 0 , МПа |

|

Металлический (d = 28 мм) |

Полиэтилен 1 |

Сухое трение |

31,2 |

0,9 |

0,029 |

0,023 |

0,18 |

|

Смазка – б.с. |

31,2 |

0,7 |

0,022 |

0,018 |

0,12 |

||

|

Полиэтилен 2 |

Сухое трение |

31,2 |

0,7 |

0,022 |

0,022 |

0,00 |

|

|

Смазка – б.с. |

31,2 |

0,5 |

0,017 |

0,012 |

0,16 |

||

|

Полиэтилен 3 |

Сухое трение |

31,2 |

0,8 |

0,026 |

0,026 |

0,00 |

|

|

Смазка – б.с. |

31,2 |

0,7 |

0,021 |

0,019 |

0,08 |

||

|

Полиэтилен 4 |

Сухое трение |

31,2 |

0,8 |

0,026 |

0,026 |

0,00 |

|

|

Смазка – б.с. |

31,2 |

0,5 |

0,017 |

0,015 |

0,08 |

||

|

Металлические |

Сухое трение |

2387,5 |

146,6 |

0,061 |

0,051 |

24,39 |

|

|

Смазка – б.с. |

1729,3 |

407,7 |

0,236 |

0,218 |

31,21 |

||

|

Алюминиевая керамика (d = 28 мм) |

Полиэтилен 1 |

Сухое трение |

31,2 |

0,5 |

0,015 |

0,012 |

0,10 |

|

Смазка – б.с. |

31,2 |

0,3 |

0,010 |

0,007 |

0,10 |

||

|

Полиэтилен 2 |

Сухое трение |

31,2 |

0,7 |

0,022 |

0,022 |

0,00 |

|

|

Смазка – б.с. |

31,2 |

0,5 |

0,015 |

0,012 |

0,08 |

||

|

Полиэтилен 3 |

Сухое трение |

31,2 |

0,8 |

0,026 |

0,026 |

0,00 |

|

|

Смазка – б.с. |

31,2 |

0,6 |

0,020 |

0,020 |

0,00 |

||

|

Полиэтилен 4 |

Сухое трение |

31,2 |

0,8 |

0,025 |

0,025 |

0,00 |

|

|

Смазка – б.с. |

31,2 |

0,4 |

0,012 |

0,008 |

0,14 |

||

|

Металлические |

Сухое трение |

2066,0 |

415,3 |

0,201 |

0,201 |

0,00 |

|

|

Смазка – б.с. |

1658,0 |

500,0 |

0,302 |

0,177 |

206,50 |

||

|

Оксиниум (d = 32 мм) |

Полиэтилен 5 |

Сухое трение |

23,9 |

0,5 |

0,022 |

0,022 |

0,00 |

|

Смазка – б.с. |

23,9 |

0,2 |

0,009 |

0,006 |

0,08 |

||

|

Полиэтилен 6 |

Сухое трение |

23,9 |

0,7 |

0,030 |

0,025 |

0,12 |

|

|

Смазка – б.с. |

23,9 |

0,5 |

0,023 |

0,012 |

0,26 |

||

|

Алюминиевая керамика (d = 32 мм) |

Полиэтилен 5 |

Сухое трение |

23,9 |

0,3 |

0,015 |

0,014 |

0,02 |

|

Смазка – б.с. |

23,9 |

0,2 |

0,010 |

0,008 |

0,07 |

||

|

Полиэтилен 6 |

Сухое трение |

23,9 |

0,7 |

0,028 |

0,021 |

0,17 |

|

|

Смазка – б.с. |

23,9 |

0,5 |

0,022 |

0,016 |

0,16 |

||

|

Циркониевая керамика (d = 32 мм) |

Полиэтилен 5 |

Сухое трение |

23,9 |

0,5 |

0,022 |

0,022 |

0,00 |

|

Смазка – б.с. |

23,9 |

0,4 |

0,018 |

0,017 |

0,01 |

||

|

Полиэтилен 6 |

Сухое трение |

23,9 |

0,6 |

0,025 |

0,014 |

0,25 |

|

|

Смазка – б.с. |

23,9 |

0,5 |

0,021 |

0,014 |

0,16 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Трибологические характеристики различных пар трения при максимальной осевой нагрузке

Проведенное исследование выявило определенные закономерности адгезионных взаимодействий между различными парами трения эндопротеза тазобедренного сустава. В образцах с полиэтиленовым вкладышем коэффициент трения был минимальным в условиях биологической среды и увеличивался при сухом трении. В образцах с металлическим вкладышем коэффициент трения достигал максимальных величин в условиях биологической среды и уменьшался при сухом трении. При этом увеличение осевой нагрузки на фрикционный узел приводило к увеличению прочности адгезионных связей во всех испытуемых образцах и снижению адгезионной составляющей коэффициента трения.

Сравнение трибологических характеристик инденторов различного диаметра показало, что использование головок диаметром 32 мм предпочтительнее, поскольку уменьшается адгезионное взаимодействие данного кинематического узла.

Оптимальными парами трения, с точки зрения трибологических характеристик, оказались «окси-ниум-полиэтилен» и «алюминиевая керамика-полиэ-тилен» с головкой диаметром 32 мм, которые продемонстрировали минимальный коэффициент трения (0,009…0,010), наименьшую прочность адгезионных связей (0,2 МПа) и наименьшую подверженность влиянию внешней нагрузки (0,006 … 0,008).

Наряду с общепринятыми критериями выбора эндопротеза (особенности анатомии тазобедренного сустава, качество костной ткани, пол, возраст и масса пациента), необходимо учитывать трибологические свойства подвижных сегментов имплантата, которые имеют различные параметры поведения в зависимости от пары трения. Знание диапазона эксплуатационных качеств кинематических узлов эндопротеза позволяет сделать обоснованный выбор технологии артропластики на основе изучения адгезионных взаимодействий фрикционных пар, что может быть одним из ключевых факторов увеличения срока службы конструкции.