Сравнительный анализ биоритмологических составляющих ЛДФ-граммы на фоне местного медикаментозного лечения больных красным плоским лишаем слизистой полости рта

Автор: Фирсова И.В., Поройская А.В., Македонова Ю.А., Марымова Е.Б.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Стоматология

Статья в выпуске: 2 (54), 2017 года.

Бесплатный доступ

Фундаментальной особенностью микроциркуляции является ее постоянная изменчивость, что проявляется в спонтанных колебаниях тканевого кровотока. Эта изменчивость микроциркуляции по сути своей есть объективная характеристика уровня жизнедеятельности тканей. Ритмические колебания кровотока и их изменения позволяют получить информацию о конкретных соотношениях различных механизмов, определяющих состояние микроциркуляции. В данной работе проведен сравнительный анализ биоритмологических составляющих ЛДФ-граммы на фоне местного медикаментозного лечения больных красным плоским лишаем слизистой полости рта. Все пациенты были распределены на 2 группы: I - группа - лечение по стандартной схеме, II группа -в комплексное лечение дополнительно был включен тизоль с L-аргинином. Контрольная группа - без проявления заболевания с целью диагностики функционального состояния микроциркуляции СОПР в данной возрастной группе. Доказано аутокринное и паракринное действие тизоля с L-аргинином, способное оказывать влияние на биохимические и физиологические процессы не только в клетке, в которой синтезирован L-аргинин, но и в соседних клетках, являясь универсальным регулятором физиологических функций и мощным вазодилататором.

Микроциркуляция, амплитуды, частоты, красный плоский лишай

Короткий адрес: https://sciup.org/142149225

IDR: 142149225 | УДК: 616.314-089.27

Текст научной статьи Сравнительный анализ биоритмологических составляющих ЛДФ-граммы на фоне местного медикаментозного лечения больных красным плоским лишаем слизистой полости рта

Микроциркуляторное русло находится под многоуровневым контролем, который организован через систему с обратной связью. В процессе самоорганизации кровотока эндотелиальная активность, нейрогенный и миоген-ный механизмы контроля, пульсовые и дыха- тельные ритмы образуют положительные и отрицательные обратные связи [8]. Очевидно, что работа активных механизмов контроля обусловливается локальными физиологическими потребностями тканей. Возрастание или снижение амплитуд пассивных ритмов может являть- ся следствием проявления функционирования активных механизмов контроля и наоборот [5].

В стоматологической клинике для изучения нарушений микроциркуляции последнее время применяется ЛДФ-метрия, которая позволяет оперативно оценить тканевой кровоток в полости рта и провести его мониторинг на этапах лечения.

Использование метода лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) со спектральным анализом колебаний кровотока является одним из наиболее распространенных методов в медицине в связи с неинвазивностью и безвредностью проведения исследований у человека [2]. Метод позволяет получить максимальную информацию о нарушениях регуляторных механизмов кровотока в микроциркуляторном русле, которые подлежат коррекции [12].

Амплитуда пульсовой волны (CF), приносящейся в микроциркуляторное русло со стороны артерий, является параметром, который изменяется в зависимости от состояния тонуса резистивных сосудов. Очевидно, что при снижении указанного сосудистого тонуса, увеличивается объем притока артериальной крови в микроциркуляторное русло, модулированной пульсовой волной. Диагностическое значение пульсовой волны (диапазон 0,8–1,6 Гц): увеличение амплитуды пульсовой волны означает увеличение притока в микроциркуляторное русло артериальной крови [3].

Дыхательная волна (HF – диапазон 0,15– 0,4 Гц) обусловлена динамикой венозного давления при легочной механической активности. Увеличение амплитуды дыхательной волны указывает на снижение микроциркуляторного давления. Ухудшение оттока крови из микро-циркуляторного русла может сопровождаться увеличением объема крови в венулярном звене. Это обстоятельство приводит к росту амплитуды дыхательной волны в ЛДФ-грамме.

Диагностическое значение миогенных колебаний (LFм – диапазон 0,07–0,15 Гц) заключается в оценке состояния мышечного тонуса прекапилляров, регулирующего приток крови в нутритивное русло.

Диагностическое значение нейрогенных колебаний (LFн – диапазон 0,02–0,052 Гц) заключается в возможности оценивать периферическое сопротивление артериол; увеличение амплитуд нейрогенных колебаний является индикатором снижения сопротивления и возможности усиления кровотока по артериоловенулярному шунту при повышении миогенного тонуса.

Колебания вблизи 0,01 Гц – более медленные по сравнению с частотой нейрогенных и миогенных колебаний, обусловлены функцио- нированием эндотелия (выбросом вазодилататора NO, который ответственен за сокращение миоцитов с частотой около 0,01 Гц). Диагностическое значение эндотелиальных колебаний (VLF – диапазон 0,0095–0,02 Гц) заключается в оценке эндотелиальной дисфункции по относительному изменению амплитуд колебаний вблизи 0,01 Гц.

Медленные волны флаксмоций по своей природе связаны с работой вазомоторов (гладкомышечных клеток в прекапиллярном звене резистивных сосудов) и относятся к механизму активной модуляции кровотока в системе микроциркуляции со стороны путей притока крови.

На активные модуляции тканевого кровотока посредством вазомоторного механизма накладываются апериодические флаксмоции относительно большой амплитуды, отражающие влияния адренер-гического звена регуляции, и очень медленные колебания (VLF).

Эти колебания в диапазоне 0,01–0,03 Гц, по-видимому, связаны с периодическими изменениями объема эндотелиоцитов и характеризуют состояние гуморально-метаболических факторов [6].

Быстрые (высокочастотные) волны колебаний обусловлены распространением в микрососуды со стороны путей оттока крови волн перепадов давления в венозной части кровеносного русла; они преимущественно связаны с дыхательными экскурсиями грудной клетки.

Природа пульсовых флаксмоций достаточно очевидна: они обусловлены изменениями скорости движения эритроцитов в микрососудах вследствие перепадов систолического и диастолического давления [5].

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Биоритмологические составляющие ЛДФ-граммы на фоне местного медикаментозного лечения больных красным плоским лишаем слизистой полости рта при использовании амплитудно-частотный спектра ЛДФ-грамм, при котором оценивался вклад физиологически наиболее значимых колебаний кровотока.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведено обследование 80 пациентов в возрасте от 38 до 55 лет с эрозивно-язвенной формой красного плоского лишая.

Длительность заболевания составляла от 3 месяцев до 4 лет. Клиническое обследование пациентов включало сбор жалоб, анамнеза заболевания, в задачи которого входило выяснение жалоб, анамнеза заболевания, возможных причин возникновения заболевания, характера его течения и частоты обострений, эффективности проводимого ранее лечения.

При клиническом обследовании пациентов заполняли медицинскую карту, где указывали дату рождения, давность заболевания, наличие соматической патологии, локализацию патологического очага в полости рта и его подробное описание на момент обращения, динамику клинического наблюдения. При осмотре особое внимание уделяли санации полости рта. Эрозивно-язвенные поражения наиболее часто локализовались на слизистой оболочке щек и боковых поверхностях языка.

Пациенты были разделены на две равных группы в зависимости от проводимого лечения: I – группа (30 человек) – лечение по стандартной схеме, II группа (30 человек) – в комплексное лечение дополнительно был включен ти-золь с L-аргинином.

Кроме того, была сформирована группа сравнения – без проявления КПЛ с целью диагностики функционального состояния микроциркуляции СОПР в данной возрастной группе (20 человек).

Пациентам I группы было назначено традиционное лечение, которое включало в себя общее и местное лечение. Общая терапия заключалась в назначении по показаниям седативных средств, комплекса поливитаминов, иммуномодулирующих препаратов, антигистаминных средств.

После местного устранения травмирующих факторов лечение эрозивно-язвенных поражений проводили по следующей схеме: аппликационное обезболивание (лидоксор-гель), аппликации протеолитических ферментов (0,1%-й раствор трипсина или химотрипсина), обработка антисептиками (0,05%-й раствор хлоргексидина), аппликации кератопластиками (масляный раствор витамина А), мазевые повязки (целестодерм и солкосерил 1:1 по 30 минут) [5].

Входящие в лечение компоненты оказывают комплексное воздействие на различные звенья патогенеза заболеваний. Масляный раствор витамина А при местном применении стимулирует процессы эпителизации, при приеме внутрь способствует нормализации состояния эпителия. Раствор токоферола ацетата является антиоксидантом, способствует синтезу белка, пролиферации клеток и ускорению репаративных процессов, а также улучшает нервно-трофические процессы. Це-лестодерм оказывает противовоспалительное и противозудное действие. Солкосерил улучшает обменные процессы, ускоряет регенерацию тканей, особенно при нервно-трофических поражениях, а также оказывает ангио-протективное действие [4].

Пациентам II группы эрозии и язвы обрабатывались по вышеуказанной схеме, различие составляло в 4 пункте.

Первоначально место поражения высушивали марлевым тампоном, далее на очаг слизистой ткани наносили слой тизоль-геля, затем послойно вносили лекарственную композицию тизоля с L-аргинином («Сэндвич-техника»). Нанесение слоев осуществляли через 10–15 с, толщина каждого лекарственного слоя составляла не более 0,01 мм. Общее количество слоев достигало 2–6. Слои наносили аппликатор-ной кисточкой или монопучковой (сенситивной) зубной щеткой.

Курс лечения составлял 2 раза в день в течение 2–14 дней по показаниям. Гидрофильный гель тизоль с L-аргинином при нанесении на очаг поражения слизистой оболочки полости рта быстро и полностью проникал внутрь слизистой оболочки полости рта.

ЛДФ-метрию пациентов проводили в стоматологическом кресле, в положении сидя до начала лечения и спустя 3 месяца после местного медикаментозного лечения. Анализ ритмических изменений проводили с помощью специальной программы, основанной на использовании математического аппарата. В основе Вейвлет-преобразования лежит почленное перемножение массива данных ЛДФ-граммы на массив, содержащий вейвлеты (волны) для разных частот [9]. Наиболее значимым при Вейвлет-анализе ЛДФ-грамм является возможность оценить влияние миогенных и нейрогенных компонентов тонуса микрососудов [1].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В группе здоровых лиц методом Вейвлет – преобразования ЛДФ-грамма позволила выявить нормативные параметры микроциркуляции в слизистой полости рта (табл. 1).

Анализ ритмических составляющих колебаний тканевого кровотока, выполненный с помощью амплитудно-частотного спектра, в контрольной группе показал, что доминирующим являлся вазомоторный ритм (VLF-колебания – 27,2 %; LFн-колебания – 25,6 %; LFм – 22 %; HF – 16 %; CF – 9 %).

Значения ритмов колебаний кровотока в микроциркуляторном русле показали, что по всем показателям (VLF, LFН, LFм, HF, CF) находятся в пределах допустимых диапазонов.

Статистический анализ данных ЛДФ-метрии методом Вейвлет-преобразования до лечения пациентов с красным плоским лишаем показал следующие значения (табл. 2).

Амплитудно-частотный спектр колебаний у здоровых людей

Таблица 1

|

Диапазон частот |

Э |

Н |

М |

Д |

С |

|

A |

1,143 ± 0,150 |

1,08 ± 0,13 |

1,01 ± 0,20 |

0,70 ± 0,09 |

0,36 ± 0,05 |

|

F |

0,0200 ± 0,0002 |

0,0400 ± 0,0004 |

0,13 ± 0,01 |

0,32 ± 0,03 |

0,95 ± 0,06 |

|

A/3q |

15,51 ± 1,88 |

14,59 ± 1,60 |

12,44 ± 0,80 |

9,26 ± 0,73 |

5,14 ± 0,99 |

|

A/M |

4,31 ± 0,90 |

3,92 ± 0,60 |

3,83 ± 0,98 |

2,60 ± 0,40 |

1,25 ± 0,10 |

Амплитудно-частотный спектр колебаний до лечения

Таблица 2

|

Диапазон частот |

Э |

Н |

М |

Д |

С |

|

A |

0,95 ± 0,16 |

0,97 ± 0,27 |

0,90 ± 0,28 |

0,5 ± 0,2 |

0,31 ± 0,06 |

|

F |

0,0200 ± 0,0002 |

0,040 ± 0,002 |

0,140 ± 0,001 |

0,55 ± 0,11 |

1,80 ± 0,01 |

|

A/3q |

16,9 ± 2,0 |

16,53 ± 4,29 |

15,60 ± 6,09 |

8,93 ± 3,43 |

5,60 ± 1,05 |

|

A/M |

3,21 ± 0,60 |

2,98 ± 0,77 |

2,98 ± 1,15 |

1,57 ± 0,50 |

0,99 ± 0,10 |

Уровень ЛДФ-сигнала претерпевает значительные изменения: повышается в группе наиболее выраженных воспалительных изменений в слизистой оболочке рта по сравнению с группой контроля. Об этом свидетельствуют ПМ: отмечается тенденция к увеличению уровня ЛДФ-сигнала на слизистой оболочке щек.

Применение спектрального анализа ритмических составляющих флаксмоций позволило установить, что при красном плоском лишае нарушается соотношение активных (LF, VLF) и пассивных (HF, CF) компонентов осцилляции тканевого кровотока.

Мощность спектра LF-колебаний кровотока, оцениваемая по его вкладу в общий спектр флаксмоций, прогрессивно снижается в очаге поражения, что характеризует состояние мышечного тонуса прекапилляров, регулирующих приток крови в нутритивное русло.

Это означает, что уменьшение вазомоторных амплитуд вызывает повышение мышечного тонуса и, следовательно, снижение нутритивного кровотока.

Наиболее существенен вклад CF-колебаний. Увеличение амплитуды пульсовой волны по сравнению с группой контроля свидетельствует о снижении эластичности сосудистой стенки, увеличение притока в микроциркуляторное русло артериальной крови HF-колебания возрастал в 1,5 раза, что свидетельствует о снижении мик-роциркуляторного давления, ухудшении оттока крови, проявлении застойных явлений в микро-циркуляторном русле.

Увеличение амплитуды пульсовой волны [(1,80 ± 0,01) Гц] свидетельствует о снижении эластичности сосудистой стенки. У больных красным плоским лишаем фиксируются высокие респираторно-связанные колебания [(0,55 ± 0,11) Гц], указывающие на снижение микроцир- куляторного давления, ухудшением оттока в микроциркуляторном русле, как следствие – увеличение объема крови в микроциркулятор-ном звене, что свидетельствует о наличии застойных явлений в полости рта. Миогенные, эндотелиальные и нейрогенные колебания практически не отличались от здоровых лиц.

Таким образом, характеристика биоритмологических составляющих ЛДФ-граммы показала, что у больных красным плоским лишаем слизистой полости рта, нарушения в микроцир-куляторном русле происходят при участии пассивных факторов (дыхательная и пульсовая волна), как по амплитуде колебаний (увеличение в 1,5 раза), так и по частоте. Данная разница является статистически достоверно выше по отношению к группе контроля (р < 0,05).

Спустя 3 месяца после лечения больных эрозивно-язвенной формой красного плоского лишая на фоне местного медикаментозного лечения были получены следующие результаты. Следует отметить, что в данный период времени обострений заболевания не было, ЛДФ-грамму проводили на неизмененной слизистой полости рта, а не в очаге поражения. Амплитудночастотный спектр у пациентов, при лечении которых использовали стандартную схему лечения, отражен в табл. 3.

Следует отметить, что значения пульсовой волны значительно снизились [(0,9995 ± 0,05) Гц] с таковыми до лечения, приблизились к показателям здоровой группы людей [(0,95 ± 0,06) Гц]. То же самое можно сказать о значении дыхательной волны [(0,343 ± 0,07) Гц).

Изменялась и ритмическая структура колебаний кровотока – снизилась амплитуда низкочастотных колебаний, что связано с ослаблением вазомоторного ритма и, как следствие, усиление в большей степени сердечного ритма. Вклад CF колебаний составил 21 %, что свиде- тельствует об увеличении пассивного влияния на кровоток.

Данный показатель свидетельствует о том, что еще не запущены компенсаторные возможности организма, и при лечении данной патоло- гии только местного медикаментозного лечения недостаточно для восстановления микроцирку-ляторных нарушений.

У пациентов II группы средние значения амплитудно-частотного спектра отражены в табл. 4.

Таблица 3

|

Диапазон частот |

Э |

Н |

М |

Д |

С |

|

A |

0,59 ± 0,06 |

0,54 ± 0,01 |

0,58 ± 0,01 |

0,36 ± 0,01 |

0,99 ± 0,01 |

|

F |

0,0200 ± 0,0002 |

0,040 ± ,0006 |

0,11 ± 0,01 |

0,343 ± 0,070 |

0,999 ± 0,050 |

|

A/3q |

11,1485 ± 0,2000 |

10,463 ± 0,200 |

10,34 ± 0,20 |

9,05 ± 0,30 |

11,38 ± 0,20 |

|

A/M |

1,951 ± 0,100 |

1,775 ± 0,040 |

1,94 ± 0,020 |

1,18 ± 0,04 |

3,20 ± 0,02 |

Таблица 4

|

Диапазон частот |

Э |

Н |

М |

Д |

С |

|

A |

1,32 ± 0,20 |

1,4 ± 0,1 |

1,195 ± 0,100 |

0,58 ± 0,01 |

0,40 ± 0,06 |

|

F |

0,0200 ± 0,0009 |

0,036 ± 0,006 |

0,100 ± 0,006 |

0,33 ± 0,01 |

1,122 ± 0,060 |

|

A/3q |

13,652 ± 0,200 |

14,446 ± 0,100 |

12,34 ± 0,10 |

6,01 ± 0,20 |

4,13 ± 0,10 |

|

A/M |

4,85 ± 0,02 |

4,98 ± 0,10 |

4,18 ± 0,02 |

1,95 ± 0,20 |

1,390 ± 0,009 |

Амплитудно-частотный спектр спустя 3 месяца у пациентов I группы

Средние значения амплитудно-частотного спектра у пациентов II группы спустя 3 месяца

Анализ данных показал существенное снижение вклада пассивных колебаний (пульсовая и дыхательная волна – [(1,122 ± 0,06) Гц] и [(0,33 ± 0,01) Гц] соответственно) по отношению с таковыми значениями 3 месяца назад до лечения вышеуказанной патологии [(1,80 ± 0,01) Гц] и [(0,55 ± 0,01) Гц]. Данная разница является статистически достоверной. Следует отметить, что средние значения пульсовой и дыхательной волны прак-тически приблизились к показателям контрольной группы. Статистически достоверно отмеченной разницы между II и контрольной группами отмечено не было (p > 0,05).

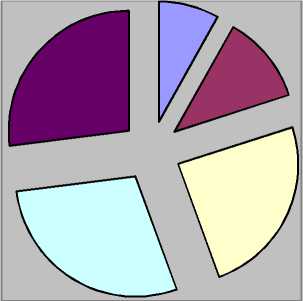

Анализ ритмических составляющих колебаний тканевого кровотока, показал, что в группе людей больных красным плоским лишаем, включением в схему местного медикаментозного лечения комплекса nизоля с L-аргинином, преобладание амплитуды колебаний в нейрогенном, эндотелиальном и миогенном диапазонах. Роль пассивного фактора значительно снизилась (VLF-колебания – 27 %; LFн-колебания – 28 %; LFм– 24 %; HF – 12 %; CF – 9 %) по отношению к показателям до лечения (см. рис.).

Таким образом, достоверной разницы по частотным показателям между группами сравнений отмечено не было (p > 0,05), но по распределению амплитуд ритмов кровотока разница была достоверной, что свидетельствует о запуске компенсаторно-приспособительных механизмов во II группе. Возможно, это происходит за счет способности аргинина приводить к усилению синтеза NO в организме.

□ CF

□ HF

□ LFм

□ LFн

□ VLF

Рис. Вклад ритмических составляющих в мощность спектра во II группе

Этот феномен, известный как «аргининовый парадокс», осуществляется при наличии в клетках определенных концентраций свободного асимметричного диметиларгинина (ADMA), который в условиях in vivo конкурирует с аргинином на уровне транспортера Y+ и/или NO-синтаз. При высоком уровне ADMA происходит угнетение эндотелиальной NO-синтазы, а введение L-ар-гинина восстанавливает ее активность, нормализует функцию эндотелия и сосудистый тонус. NO, будучи высокореактивным и нестабильным соединением, является универсальным регулятором физиологических функций и мощным вазодилататором [11]. Следовательно, доказано аутокринное и паракринное действие ти-золя с L-аргинином; способное оказывать влияние на биохимические и физиологические процессы не только в клетке, в которой синтезирован L-аргинин, но и в соседних клетках.

Таким образом, использование ЛДФ-метрии у больных красным плоским лишаем слизистой оболочки полости рта позволяет оптимизировать существующие схемы патогенетической терапии, основанные на различном сочетании лекарственных средств. Лазерная допплеровская флоуметрия может быть использована как для мониторинга состояния микроциркуляции, так и для контроля медикаментозного воздействия.

Список литературы Сравнительный анализ биоритмологических составляющих ЛДФ-граммы на фоне местного медикаментозного лечения больных красным плоским лишаем слизистой полости рта

- Диагностика микроциркуляции при воспалительных заболеваниях полости рта/И. В. Фирсова //Вестник ВолгГМУ http://elibrary.ru/item.asp?id= 26205288. -2016. -№ 2 (58). -С. 115-118.

- Козлов В. И. Развитие системы микроциркуляции/В. И. Козлов. -М., 2012. -328 с.

- Козлов В. И. Расстройства тканевого кровотока: патогенез, классификация и коррекция/B. И. Козлов//Ангиология и сосудистая хирургия. -2006. -Т. 12 (прилож.). -С. 3-4.

- Македонова, Ю. А. В. Оценка микроциркуляции при лечении воспалительно-деструктивных заболеваний слизистой полости рта методом тромбоцитарной аутоплазмы/Ю. А. Македонова, C. В. Поройский, И. В. Фирсова//Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. -2016. -№ 3 (59). -С. 88-92.

- Метод лазерной допплеровской флоуметрии: дособие для врачей/В. И. Козлов . -М., 2001. -22 с.

- Морозов М. В. Морфофункциональное состояние микроциркуляции в коже различных топографо-анатомических областей тела человека: автореф.. кан. мед. наук/М. В. Морозов. -М., 2008. -22 с.

- Немедикаментозные методы лечения эрозивно-язвенных поражений полости рта (обзорная статья)/Ю. А. Македонова //Волгоградский научно-медицинский журнал. -2016. -№ 1. -C. 8-10.

- Сабанцева Е. Г. Патофизиологическая характеристика расстройств микроциркуляции при воспалительно -деструктивных заболеваниях слизистой оболочки рта/Е. Г. Сабанцева//Регионарное кровообращение и микроциркуляция. -2006. -№ 1. -С. 30-36.

- Северина Т. В. Изменение состояния капиллярного кровотока слизистой оболочки полости рта при хроническом рецидивирующем афтозном стоматите/Т. В. Северина//Кубанский научный медицинский журнал. -2009. -№ 1. -С. 112-115.

- Clinical and experimental study of the regenerative features of oral mucosa under autohemotherapy/I. V. Firsova //Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. -2015. -Vol. 6 (6) -Р. 1711-1716.

- Justification of the Effectiveness of PlasmoliftingTM Procedure in Treatment of Patients with Erosive and Ulcerative Lesions of the Oral Cavity/lu. A. Makedonova //Research Journal of Medical Sciences. -2016. -Vol. 10 (3). -Р. 64-68.

- Studying Clinical And Pathomorphological Changes In Gingival Tissues When Applying Platelet-Rich Autoplasma Regenerative Method/lu. A. Makedonova //Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. -2016. -Vol. 7 (4). -Р. 2661-2666.