Сравнительный анализ ближайших и отдалённых результатов открытых хирургических вмешательств при протяжённой окклюзии поверхностной бедренной артерии

Автор: Жданович К.В., Пуздряк П.Д., Гусинский А.В., Шломин В.В., Кучеренко В.С., Фионик О.В., Данилова Д.А., Арутюнян С.О.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1 т.20, 2025 года.

Бесплатный доступ

Обоснование: В исследовании отражены вопросы стено - окклюзионного поражения бедренно-подколенного сегмента и методы открытого хирургического лечения.Материалы и методы: Проведен анализ результатов открытых операций на бедренно-подколенном сегменте у 141 пациента. Сформированы три группы пациентов: №1 (n = 53) - после петлевой эндартерэктомии (ПЭАЭ), №2 (n = 47) - после аутовенозного бедренно-подколенного шунтирования (БПШ а/в), №3 (n = 41) - после шунтирования синтетическим протезом (БПШ с/п). Срок ретроспективного анализа соответствовал 3, 5 и 10 годам наблюдения.Результаты: Через 3 года ПП у ПЭАЭ и БПШ а/в - 78,4% и 80% соответственно, значительно ниже у БПШ с/п - 60,5% (p = 0,085). ВП составила 86,3%, 88,9%, 76,3% соответственно. Свобода от реинтервенции выше у ПЭАЭ - 54,5%, в группах шунтирующих операций 33,3% и 30,8% соответственно. Процент сохранения конечности 94,1% vs 95,5% в группах ПЭАЭ и БПШ а/в, 81,6% у БПШ с/п (р = 0,02). Общая выживаемость составила 96,2%, 95,7% и 92,7% соответственно. Через 5 лет ПП 43,8% vs 46,3% vs 30,5%. ВП выше в группе БПШ а/в - 70,7%, в сравнении с БПШ с/п и ПЭАЭ - 58,3% и 66,6% соответственно. Свобода от реинтервенции 44,4% vs 27,2% vs 28% соответственно. Показатели сохранения конечности оставались высокими в группах ПЭАЭ и БПШ а/в - 87,5% vs 85%, в группе БПШ с/п - 72,22% (р = 0,075). Выживаемость составила 90,56%, 87,23% и 87,8% соответственно. К 10-ти годам первично проходимых синтетических шунтов зарегистрировано не было. ПП ПЭАЭ и БПШ а/в снизилась до 22,2% и 26,3% соответственно (р = 0,006). ВП 53,3% vs 57,9% vs 41,2% соответственно. Частота сохранения конечности 82,2% vs 76,3% vs 61,8% соответственно (р = 0,058). Самая высокая свобода от реинтервенции у ПЭАЭ (р = 0,091). Выживаемость составила 84,9%, 80,8%, 82,9% соответственно.Заключение: Выявлены преимущества ПЭАЭ в сравнении с шунтирующими операциями, незначительно уступающие БПШ а/в по первичной проходимости, что подтверждает значимость метода в артериальной хирургии и открывает новые возможности для реинтервенций.

Бедренно-подколенный сегмент, шунтирование, петлевая эндартерэктомия, аутовена, синтетический протез

Короткий адрес: https://sciup.org/140309974

IDR: 140309974 | DOI: 10.25881/20728255_2025_20_1_36

Текст научной статьи Сравнительный анализ ближайших и отдалённых результатов открытых хирургических вмешательств при протяжённой окклюзии поверхностной бедренной артерии

Обоснование

Заболевание периферических артерий (peripheral arterial disease – PAD) – атеросклероз, вызывающий окклюзирующие поражения артерий нижних конечностей, распространенность которого неуклонно растет и по данным исследований достигает 230 млн. человек в мире [1]. Частота ампутаций нижних конечностей в результате прогрессирования PAD достигает 500 случаев на 1 млн. населения в год [2].

Бедренно-подколенный сегмент (БПС) – один из наиболее уязвимых участков среди артерий нижних конеч- ностей и поражается в 70% случаев [3]. Результаты реваскуляризирующих операций на БПС сопряжены с 27% риском рестеноза в течение 3 лет после бедренно-подколенного шунтирования (БПШ). Отдаленные результаты эндоваскулярных методов (ЭМ) демонстрируют раннее развитие рестенозов до 85% и реокклюзий – до 65% наблюдений через 2 года после лечения, что приводит к необходимости в повторном вмешательстве у 37–54% пациентов [4; 5].

Согласно рекомендациям Европейского общества сосудистых хирургов расширились показания к приме-

Жданович К.В., Пуздряк П.Д., Гусинский А.В. и др.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БЛИЖАЙШИХ И ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ ПРОТЯЖЕННОЙ ОККЛЮЗИИ ПОВЕРХНОСТНОЙ БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ нению ЭМ лечения при протяженности окклюзии ПБА до 25 см по сравнению с классификацией TASC II [2; 6], при этом отмечается: открытые вмешательства сопровождаются более длительным пребыванием в стационаре, но артериальная проходимость в отдаленном периоде более стойкая в сравнении с ЭМ [6].

Использование синтетического материала, такого как политетрафторэтилен (ПТФЭ), должно быть ограничено реваскуляризацией области выше колена и применяться только в случаях отсутствия аутологичных венозных трансплантатов [7–9].

В качестве альтернативы шунтирующим операциям в последние годы стала чаще применяться петлевая эндартерэктомия (ПЭАЭ), позволяющая восстановить собственный просвет ПБА. Преимущества метода особенно важны в случае отсутствия пригодного аутовенозного материала [10; 11].

Представлен сравнительный анализ отдаленных результатов аутовенозного шунтирования, ПЭАЭ и шунтирования синтетическим протезом в срок наблюдения до 10 лет.

Материалы и методы

Исследование выполнено на базе Городской многопрофильной больницы №2 (ГМПБ№2), г. Санкт-Петербург. Проанализированы результаты открытых операций на бедренно-подколенном сегменте у 141 пациента. В зависимости от вида операции сформировано три группы пациентов: 1 группа (n = 53) – после ПЭАЭ, 2 группа (n = 47) – после аутовенозного БПШ (БПШ а/в), 3 группа (n = 41) – после БПШ синтетическим протезом (БПШ с/п). Срок ретроспективного анализа соответствовал 3, 5 и 10 годам наблюдения. Критерии включения: окклюзион-но-стенотическое поражение БПС (тип C и D по TASC II); перенесенная открытая реконструктивная операция на ПБА; стадия хронической артериальной недостаточности по классификации А.В. Покровского IIб, III и IV. Критерии не включения: поражение БПС типа А и В по TASC II; использование композитного трансплантата; онкологические процессы, сопутствующие заболевания в стадии декомпенсации; отсутствие удовлетворительных путей оттока на тибиальных артериях (>7 баллов по классификации Rutherford); отказ пациента от участия в исследовании. Характеристика пациентов представлена в таблице 1.

Конечные точки исследования: первичная и вторичная проходимость оперированного сегмента (ПБА) в течение 3, 5 и 10 лет наблюдения, частота сохранения конечности, ранние и отдаленные послеоперационные осложнения, свобода от реинтервенций, выживаемость.

Статистический анализ

Статистический анализ проводился с использованием программы StatTech v. 4.6.3 (разработчик – ООО “Статтех”, Россия). Количественные показатели оценивались на предмет соответствия нормальному распределению с помощью

Табл. 1. Характеристика пациентов исследуемых групп

|

Показатели |

Клинические группы |

||

|

ПЭАЭ n = 53 |

БПШ а/в n = 47 |

БПШ с/п n = 41 |

|

|

Возраст, лет (M ± SD) |

65,09±7,97 |

64,98±7,20 |

68,76±5,64 |

|

Курение, n (%) |

39 (73,58) |

31 (65,95) |

32 (78,04) |

|

Хроническая артериальная недостаточность IIб, n (%) III–IV, n (%) |

12 (22,64) 41 (77,36) |

12 (25,53) 40 (74,46) |

8 (19,5) 35 (80,48) |

|

ЛПИ, mean |

0,36±0,1 |

0,32±0,1 |

0,31±0,09 |

|

Предшествующие ипсилатеральные процедуры АБС, n (%) БПС, n (%) |

3 (5,66) - (0) |

2 (4,76) 3(6,38) |

2 (4,87) 10 (24,39) |

|

Поражение ПБА по TASC II Тип С, n (%) Тип D, n (%) |

7 (13,2) 46 (86,8) |

8 (17,02) 39 (82,97) |

2 (4,87) 39 (95,12) |

|

Коморбидность Ишемическая болезнь сердца, n (%) Сахарный диабет, n (%) ОНМК/ТИА, n (%) Постинфарктный кардиосклероз, n (%) Гипертоническая болезнь III стадии, n (%) Гиперхолестеринемия, n (%) |

41 (77,35) 22 (41,50) 3 (5,66) 19 (35,84) 31 (58,49) 39 (73,58) |

31 (65,95) 16 (34,04) 2 (4,25) 12 (25,53) 18 (38,29) 31 (65,95) |

34 (82,92) 5 (12,19) 2 (4,87) 21 (51,21) 20 (48,78) 38 (92,68) |

|

Операции на других сосудистых бассейнах Коронарные артерии (ТЛБАП и стентирование, АКШ), n (%) БЦА (ТЛБАП и стентирование, КЭАЭ), n (%) |

7 (13,20) 5 (9,43) |

7 (14,89) 4 (8,51) |

8 (19,51) 4 (9,75) |

|

Пути оттока по Rutherford Хорошие, n (%) Удовлетворительные, n (%) |

21 (39,63) 32 (60,37) |

20 (42,55) 27 (57,44) |

14 (34,14) 27 (65,85) |

Примечание : ЛПИ – лодыжено-плечевой индекс, АБС-аорто-бедрен-ный сегмент, БПС – бедренно-подколенный сегмент, ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения, ТИА – транзиторная ишемическая атака, ТЛБАП – транслюминальная баллонная ангиопластика, АКШ – аорто-коронарное шунтирование, КЭАЭ – каротидная эндартерэктомия.

критерия Шапиро-Уилка или Колмогорова-Смирнова. Количественные показатели с помощью медианы (Me) и нижнего и верхнего квартилей (Q1–Q3). Сравнение трех и более групп по количественному показателю (нормальное распределение) выполнялось с помощью однофакторного дисперсионного анализа, при отсутствии нормального распределения с помощью критерия Краскела-Уоллиса. Сравнение процентных долей при анализе многопольных таблиц сопряженности выполнялось с помощью критерия хи-квадрат Пирсона. Оценка функции выживаемости пациентов проводилась по методу Каплана-Мейера. Различия считались статистически значимыми при p <0,05.

Результаты

Характеристика раннего послеоперационного периода (до 30 суток) представлена на таблице 2. У пациентов трех групп существенно отличалось среднее время,

Жданович К.В., Пуздряк П.Д., Гусинский А.В. и др.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БЛИЖАЙШИХ И ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ ПРОТЯЖЕННОЙ ОККЛЮЗИИ ПОВЕРХНОСТНОЙ БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ

Табл. 2. Характеристика раннего послеоперационного периода

|

Показатели |

Клинические группы |

р |

||

|

ПЭАЭ n = 53 |

БПШ а/в n = 47 |

БПШ с/п n = 41 |

||

|

Среднее время операции, мин . |

137,0 |

197,0 |

204,0 |

0,001* |

|

Средняя кровопотеря, мл |

300,0 |

300,0 |

400,0 |

0,01* |

|

Среднее пребывание в ОРИТ, ч |

24,0 |

24,0 |

24,0 |

0,991 |

|

Среднее пребывание в стационаре, койко-день |

16,0 |

16,0 |

18,0 |

<0,05* |

|

Осложнения: Тромбоз оперированного сегмента, n (%) Кровотечение, n (%) Перфорация артерии, n (%) |

1 (1,88) 1 (1,88) 2 (3,77) |

1 (2,12) - (0) - (0) |

2 (4,87) 1 (2,43) - (0) |

0,644 0,587 <0,05* |

|

Первичная проходимость, n (%) Успешная тромбэктомия, n (%) |

52 (98,11) 1 (100) |

46 (97,87) 1 (100) |

39 (95,12) 2 (100) |

0,644 |

|

Малые ампутации, n (%) |

2 (3,77) |

- (0) |

2 (4,87) |

0,966 |

|

Инфекция послеоперационной раны, n (%) |

2 (3,77) |

1 (2,12) |

2 (4,87) |

0,78 |

|

Лимфорея, n (%) |

1 (1,58) |

4 (8,51) |

2 (4,87) |

0,314 |

|

Летальность, n (%) |

- (0) |

- (0) |

- (0) |

0,761 |

Примечание : ЛПИ – лодыжено-плечевой индекс, ОРИТ – отделение реанимации и интенсивной терапии.

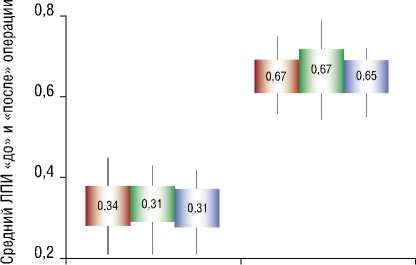

Средний ЛПИ Средний ЛПИ до операции после операции

Вид вмешательства

I : I ПЭАЭ

I : I БПШа/в

I ' I БПШс/п

Рис. 1. Анализ динамики ЛПИ «до» и «после» операции в зависимости от вида вмешательства.

затраченное на оперативное вмешательство и объем кровопотери (p<0,05). Анализ динамики ЛПИ «до» и «после» операции в зависимости от вида вмешательства представлен на рисунке 1.

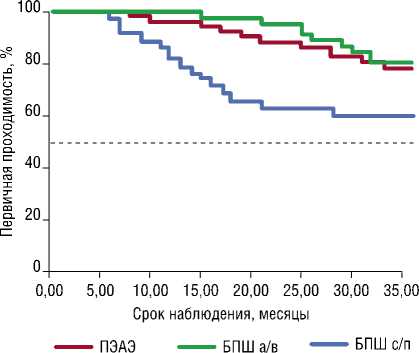

В течение 3-летнего периода удалось проанализировать результаты 51 пациента в группе ПЭАЭ, 45 в группе БПШ а/в и 38 в группе БПШ с/п. Первичная проходимость в группе ПЭАЭ незначительно уступала аутовенозному шунтированию 78,43 и 80%, соответственно, и была значительно ниже в группе БПШ с/п 60,52% (p = 0,085)

Рис. 2. Кривая первичной проходимости в зависимости от вида вмешательства (срок наблюдения – 3 года).

Табл. 3. Послеоперационные результаты, срок наблюдения – 3 года

|

Показатели |

Клинические группы |

р |

||

|

ПЭАЭ n = 51 |

БПШ а/в n = 45 |

БПШ с/п n = 38 |

||

|

Первичная проходимость, n (%) |

40 (78,43) |

36(80) |

23 (60,52) |

0,085 |

|

Осложнения Инфекция, n (%) общ. |

- (0) |

- (0) |

3 (7,9) |

0,021* |

|

Повторные реконструктивные операции, n (%) общ. |

4 (7,84) |

4 (8,88) |

6 (15,78) |

0,439 |

|

Свобода от реинтервенции, n (%) |

6 (54,54) |

3 (33,33) |

4 (30,76) |

0,687 |

|

Ампутации, n (%) общ. |

3 (5,88) |

2 (4,44) |

7 (18,42) |

0,055* |

|

% сохранения конечности, n (%) |

48 (94,11) |

43 (95,55) |

31 (81,57) |

0,02* |

|

Вторичная проходимость, n (%) |

44 (86,27) |

40 (88,88) |

29 (76,31) |

0,259 |

|

Летальность, n (%) |

2 (3,77) |

2 (4,25) |

3 (7,31) |

0,189 |

Примечание : ПЭАЭ – петлевая эндартерэктомия, АВ БПШ – аутовенозное бедренно-подколенное шунтирование, БПШ с/п – бедренно-подколенное шунтирование синтетическим протезом, ТЛБАП – транслюминальная баллонная ангиопластика.

(Рис. 2). Вторичная проходимость за указанный период составила 86,27, 88,88 и 76,31%, соответственно. Свобода от реинтервенции была выше в группе ПЭАЭ 54,54%, в группах шунтирующих операций при тромбозе шунта чаще требовались повторные операции с учетом развития острой ишемии, поэтому данный показатель составил 33,33 и 30,76%, соответственно. При выполнении ПЭАЭ сохранение коллатеральной сети позволяет компенсировать кровообращение даже при реокклюзии ПБА. Процент сохранения конечности был одинаково высоким в группах ПЭАЭ и БПШ а/в и составил 94,11 против 95,55%, в группе БПШ с/п чаще возникала необходимость в ампутации, частота сохранения конечности составила 81,57% (р = 0,02). К трем годам общая выживаемость составила 96,22, 95,74 и 92,68%, соответственно. Результаты 3-летнего периода наблюдения представлены в таблице 3.

Жданович К.В., Пуздряк П.Д., Гусинский А.В. и др.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БЛИЖАЙШИХ И ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ ПРОТЯЖЕННОЙ ОККЛЮЗИИ ПОВЕРХНОСТНОЙ БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ

---ПЭАЭ ---БПШ а/в — БПШ с/п

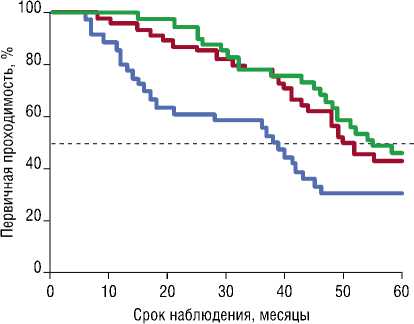

Рис. 3. Кривая первичной проходимости в зависимости от вида вмешательства (срок наблюдения – 5 лет).

Табл. 4. Послеоперационные результаты, срок наблюдения – 5 лет

|

Показатели |

Клинические группы |

р |

||

|

ПЭАЭ n = 48 |

БПШ а/в n = 41 |

БПШ с/п n = 36 |

||

|

Первичная проходимость, n (%) |

21 (43,75) |

19 (46,34) |

11 (30,55) |

0,323 |

|

Повторные реконструктивные операции, n (%) общ. |

11 (20,75) |

10 (21,27) |

10 (24,39) |

0,875 |

|

Свобода от реинтервенции, n (%) |

12 (44,44) |

6 (27,27) |

7 (28,0) |

0,474 |

|

Ампутации, n (%) общ. |

6 (14,58) |

6 (14,63) |

10 (27,77) |

0,065 |

|

% сохранения конечности, n (%) |

42 (87,52) |

35 (85,36) |

26 (72,22) |

0,075 |

|

Вторичная проходимость, n (%) |

32 (66,67) |

29 (70,73) |

21 (58,33) |

0,510 |

|

Летальность, n (%) |

5 (9,43) |

6 (12,76) |

5 (12,19) |

0,231 |

Примечание : ПЭАЭ – петлевая эндартерэктомия, АВ БПШ – аутовенозное бедренно-подколенное шунтирование, БПШ с/п – бедренно-подколенное шунтирование синтетическим протезом, ТЛБАП – транслюминальная баллонная ангиопластика.

К 5-ти годам удалось провести наблюдение за 48 пациентами в группе ПЭАЭ, 41 в группе БПШ а/в и 36 из группы БПШ с/п. Показатели первичной проходимости были схожи в первых двух группах 43,75 и 46,34%, проходимых синтетических шунтов было 30,5% (Рис. 3). Вторичная проходимость выше в группе аутовенозного шунтирования 70,73%, это связано с возможностью выполнения первичной ПЭАЭ в качестве повторной операции на ПБА. Предшествующие операции на БПС в группе БПШ с/п ограничивали возможности повторных реконструкций, в связи с этим показатель вторичной проходимости был наиболее низкий – 58,33%, а в группе ПЭАЭ составил 66,6%. Свобода от реинтервенции оставалась самой высокой после ПЭАЭ – 44,44%, значительно ниже была в группах БПШ а/в и БПШ с/п – 27,27 и 28%. Показатели сохранения конечности оставались высокими в группах ПЭАЭ и БПШ а/в – 87,5 против 85%, в группе БПШ с/п сохранили ногу 72,22% (р = 0,075). Выживаемость в трех группах составила 90,56, 87,23 и 87,8%. Результаты 5-летнего наблюдения продемонстрированы в таблице 4.

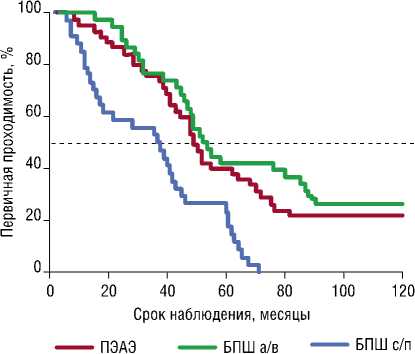

К 10-ти годам наблюдения первично проходимых синтетических шунтов зарегистрировано не было. Первичная проходимость в двух других группах (ПЭАЭ и БПШ а/в) снизилась до 22,22 и 26,31%, соответственно, но значительно не отличалась (р = 0,006) (Рис. 4). Вторичная проходимость была выше в группе БПШ а/в и самой низкой у БПШ с/п. Частота сохранения конечности была незначительно выше в группе ПЭАЭ по сравнению с аутовенозной реконструкцией и самым низкой в группе БПШ с/п (р = 0,058). Самая высокая свобода от реинтервенции, как и на предыдущих сроках наблюдения, была в группе ПЭАЭ (р = 0,091). Выживаемость в трех группах составила 84,9, 80,8 и 82,9%, соответственно. Результаты 10-летнего наблюдения представлены в таблице 5.

Нежелательных явлений в ходе проведения исследования зарегистрировано не было.

Рис. 4. Кривая первичной проходимости в зависимости от вида вмешательства (срок наблюдения – 10 лет).

Табл. 5. Послеоперационные результаты, срок наблюдения – 10 лет

|

Показатели |

Клинические группы |

р |

||

|

ПЭАЭ n = 45 |

БПШ а/в n = 38 |

БПШ с/п n = 34 |

||

|

Первичная проходимость, n (%) |

10 (22,22) |

10 (26,31) |

- (0) |

0,006* |

|

Повторные реконструктивные операции, n (%) общ. |

14 (31,11) |

12 (31,57) |

14 (41,17) |

0,594 |

|

Свобода от реинтервенции, n (%) |

15 (42,85) |

7 (25,0) |

8 (23,52) |

0,091 |

|

Ампутации, n (%) общ. |

8 (17,78) |

9 (23,68) |

13 (38,23) |

0,113 |

|

% сохранения конечности, n (%) |

37 (82,22) |

29 (76,31) |

21 (61,76) |

0,058* |

|

Вторичная проходимость, n (%) |

24 (53,33) |

22 (57,89) |

14 (41,17) |

0,345 |

|

Летальность, n (%) |

8 (17,77) |

9 (19,14) |

7 (17,07) |

0,256 |

Примечание : ПЭАЭ – петлевая эндартерэктомия, АВ БПШ – аутовенозное бедренно-подколенное шунтирование, БПШ с/п – бедренно-подколенное шунтирование синтетическим протезом, ТЛБАП – транслюминальная баллонная ангиопластика.

Жданович К.В., Пуздряк П.Д., Гусинский А.В. и др.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БЛИЖАЙШИХ И ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ ПРОТЯЖЕННОЙ ОККЛЮЗИИ ПОВЕРХНОСТНОЙ БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ

Обсуждение

Большое количество исследований направлено на сравнение открытых методик хирургического лечения БПС, по их данным предпочтительным является способ БПШ а/в, благодаря своей высокой проходимости и низкому уровню осложнений. P. Klinkert и соавт. сообщают о пятилетней проходимости после БПШ а/в и БПШ с/п выше щели коленного сустава в 69 и 49%, соответственно [8]. Наше исследование показывает 5-летнюю проходимость в 46,3 и 30%, соответственно, к 10-ти годам наблюдения проходимых синтетических шунтов не было, а первичная проходимость аутовены составила 26,3%.

Несмотря на существующую критику после многолетнего применения, ПЭАЭ все чаще упоминается в литературе и занимает достойное место в практике как отечественных, так и зарубежных сосудистых хирургов, демонстрируя сопоставимые с аутовенозным шунтированием результаты [12; 13]. S. Gisbertz и соавт. сообщают о 3-летней проходимости аутовенозного шунтирования и ПЭАЭ в 60% vs 47% [11]. Наше исследование показывает незначительную разницу показателей первичной проходимости в пользу шунтирования: 3-летняя проходимость составила 80 против 78,4%, 5-летняя 46,3 против 43,7%, через 10 лет проходимых реконструкций было 26,3 против 22,2%, соответственно, результаты БПШ с/п значительно уступали двум другим методам.

По сравнению с традиционными методами ПЭАЭ имеет ряд преимуществ. Органосохраняющий подход позволяет сохранить собственную поверхностную бедренную артерию и её нативную морфологию. Меньшая операционная травма объясняется отсутствием необходимости забора большой подкожной вены через дополнительные доступы, а также с целью проведения шунта. Сохранение большой подкожной вены дает шанс будущих кардиохирургических вмешательств или в случае дополнительных операции на периферических артериях. Сохранение коллатеральной сети позволяет избежать развития критической ишемии в случае рестеноза или реокклюзии. Согласно нашим данным свобода от реинтервенций на всех сроках наблюдения была самой высокой в группе ПЭАЭ в отличие от двух других групп: 3 года – 54,5 против 33,3 и 30,7%, 5 лет – 44,4 против 27,2 и 28%, 10 лет – 42,8 против 25% и 23,5%, соответственно. В работах Smeets и соавт., а также Rosenthal и соавт. эти выводы также подтверждаются [14; 15].

Заключение

Таким образом, результаты исследования показывают преимущества применения метода ПЭАЭ по сравнению с БПШ а/в и БПШ с/п в борьбе за сохранение конечности и снижении уровня реинтервенций. ПЭАЭ конкурирует, незначительно уступая, «золотому стандарту» БПШ а/в по первичной проходимости. Выявленные преимущества этого метода делают ПЭАЭ важным «инструментом» в руках артериальной хирургии. Наличие ПЭАЭ увеличивает возможности реинтервенций на оперированном сегменте у пациентов с определенными показаниями, но, как и любой хирургический способ, несет индивидуальные риски и осложнения.