Сравнительный анализ цитогенетических показателей с морфо-функциональным состоянием щитовидной железы у детей и подростков, проживающих с момента аварии на Чернобыльской АЭС на загрязненных радионуклидами территориях Орловской и Калужской областей

Автор: Севанькаев А.В., Паршин B.C., Михайлова Г.Ф., Хвостунов И.К., Цепенко В.В., Потетня О.И., Голуб Е.В., Пятенко B.C., Поздышкина О.В., Омарасхабов Н.О.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 1-2 т.15, 2006 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты обследования детей и подростков, проживающих с момента аварии на ЧАЭС на загрязненных радионуклидами территориях Орловской (248 чел.) и Калужской (224 чел.) областей. Целью исследования было проведение сравнительного анализа цитогенетических показателей с морфо-функциональным состоянием щитовидной железы. Обследования проводились в 1998 и 2002 гг. соответственно, с одновременным использованием УЗИ-диагностики и цитогенетического анализа хромосомных аберраций в лимфоцитах периферической крови. В качестве цитогенетического контроля использовались данные, полученные при обследовании детей и подростков Бабынинского района Калужской области (106 чел.). По данным цитогенетического анализа не было выявлено достоверных различий между группами лиц с нормальной щитовидной железой и с ее патологией, однако при разделении обследованных лиц на две подгруппы с низким уровнем и высоким уровнем аберраций было обнаружено, что для обеих областей вероятность заболевания щитовидной железы выше в группе лиц с повышенным уровнем хромосомных аберраций (на 15% в Калужской области и на 25% в Орловской области). Наиболее высокая вероятность заболевания щитовидной железы была выявлена у лиц с повышенным уровнем хромосомных аберраций в группе детей 1986-1987 гг. рождения (на 44% в Калужской области и на 110 % в Орловской области).

Короткий адрес: https://sciup.org/170169897

IDR: 170169897

Текст научной статьи Сравнительный анализ цитогенетических показателей с морфо-функциональным состоянием щитовидной железы у детей и подростков, проживающих с момента аварии на Чернобыльской АЭС на загрязненных радионуклидами территориях Орловской и Калужской областей

Среди последствий чернобыльской аварии, касающихся здоровья людей, наиболее значимыми явились изменения в щитовидной железе, что обусловлено наличием в радиоактивных выбросах изотопов йода, избирательно накапливающихся в этом органе. В начальный период аварии, преимущественно в первые 2-3 месяца, определяющий вклад в суммарную дозу облучения внесли короткоживущие радионуклиды йода [1]. При этом наибольшую дозовую нагрузку на щитовидную железу получило детское население, особенно в наиболее раннем возрасте, с потребляемым коровьим молоком. Имеются лишь единичные наблюдения по цитогенетическим эффектам внутреннего облучения щитовидной железы, причем все они были выполнены не в острый (начальный) период воздействия выпавшего радиоактивного йода на щитовидную железу, а спусти несколько лет после аварии [2, 3, 5-7]. Этим, вероятнее всего, и объясняется разноречивость полученных данных. Так, в работах [2, 4, 6] не было выявлено достоверных различий в группах детей с превалирующим вкладом в суммарную дозу короткоживущих радионуклидов йода по сравнению с таковыми при пролонгированным воздействии за счет долгоживущих радионуклидов 137Cs. Хотя в нашем исследовании [4] было показано, что наблюдаемая у детей с дозовыми нагрузками на щитовидную железу средняя частота аберраций хромосомного типа, включая дицентрики и центрические кольца, в 1,5-3,5 раза превышала частоту аналогичных аберраций в группе детей с необлученной щитовидной железой. Сходные резуль- таты были получены и в работе [7] при обследовании спустя 7 лет после аварии 56 детей из различных загрязненных районов Белоруссии и Украины при использовании в качестве цитогенетического показателя микроядерного (бинуклеарного) теста. Однако при применении радиоизотопа 131I при терапии выявленного у этих детей рака щитовидной железы показало четкую дозовую зависимость выхода микроядер в диапазоне доз 65-390 мГр. Это говорит о том, что если бы цитогенетические исследования проводились не в отдаленный, а в начальный период аварии, т.е. в период интенсивного выпадения радионуклидов йода, то вполне могла бы быть выявлена аналогичная закономерность.

Для проживающего на загрязненных территориях населения после аварии на ЧАЭС характерно устойчивое повышение общей заболеваемости, в особенности прирост заболеваний щитовидной железы. Одновременно у данного населения отмечается повышенный уровень цитогенетических нарушений. Хотя пока еще нет прямых доказательств влияния повышенного уровня мутаций в соматических клетках на здоровье людей, однако накапливается все больше сведений об определенном их вкладе в развитие ряда заболеваний и прежде всего опухолевой патологии. Так, установлено, что самыми частыми хромосомными аномалиями, характерными для гемобластозов и ряда солидных опухолей, являются транслокации [8]. У выживших в Хиросиме и Нагасаки показана положительная корреляция между транслокациями в клетках костного мозга и лейкемиями, а также солидными опухолями [9]. Самое крупномасштабное цитогенетическое исследование было выполнено авторами работы [10] в двух когортах населения – Скандинавской и Итальянской, в которых у 3541 человек исследовали в лимфоцитах периферической крови аберрации хромосом, у 2703 человек – сестринские хроматидные обмены (СХО) и у 1496 человек – микроядра. Показано статистически значимое увеличение риска возникновения онкологических заболеваний у людей с повышенным уровнем хромосомных аберраций. Эти данные служат прямым доказательством развиваемой в настоящее время концепции о взаимосвязи мутагенеза в соматических клетках с канцерогенезом [11-14]. Поэтому ряд авторов считает вполне правомерным относить лиц с повышенным уровнем цитогенетических нарушений к группе повышенного канцерогенного риска и считает его прогностическим тестом развития онкопатологии [10, 12, 14].

Менее однозначные мнения высказываются по вопросу наличия или отсутствия взаимосвязи цитогенетических нарушений с другими, не онкологическими заболеваниями, хотя в большинстве своем склоняются в пользу возможного существования такой взаимосвязи. В этом плане, прежде всего представляют интерес результаты параллельного исследования цитогенетических нарушений и заболеваний щитовидной железы (ЩЖ), учитывая существенный вклад этой патологии, включая рак ЩЖ, в общую заболеваемость в постчернобыльский период [15]. В одной из наших работ [16] было проведено сопоставление цитогенетических показателей и уровней антител к микросомальному антигену ЩЖ в сыворотках крови у 498 обследованных детей, проживающих в течение 6 лет на загрязненных территориях после аварии на ЧАЭС. Вся группа из 498 человек была разделена на две подгруппы: с выявленными в лимфоцитах крови дицентриками – маркерными аберрациями радиационного воздействия, таких оказалось 75 (15,1 %) человек и без наличия таких аберраций, их оказалось 423 (84,9 %) человек. Число детей с выявленными антимикросомальными антителами в общей группе из 498 человек соста- вило 22 (4,4 %), а в указанных подгруппах соответственно 3 (4,0 %) и 19 (4,5 %) детей. Видно, что процент позитивных сывороток в общей группе и в подгруппах детей с наличием и без наличия дицентриков в лимфоцитах крови практически одинаков. Т.е., не отмечается какой-либо корреляции между наличием у детей в лимфоцитах крови дицентрических аберраций и наличием в сыворотке крови антимикросомальных антител, являющихся признаком аутоимунных ти-риоидитов.

В работе [17] исследовали цитогенетические нарушения в лимфоцитах периферической крови 40 детей в возрасте 4-13 лет с гиперплазией ЩЖ I-II степени, проживающих в загрязненных (2,5-4 Ки/км2) районах Украины. Обнаружено увеличение у них более чем в 2 раза частоты хромосомных аберраций, включая дицентрики, по сравнению с контролем. Авторы полагают, что выявленные цитогенетические нарушения обусловлены не только прямым воздействием радионуклидов, но и изменением метаболизма тириоидных гормонов. В работах [18, 19] также исследовали цитогенетические нарушения в лимфоцитах крови у 15 детей в возрасте 10-16 лет с различными формами заболеваний ЩЖ, проживающих на загрязненных радионуклидами территориях (185 кБк/м2). Хотя при этом и был отмечен повышенный уровень хромосомных аберраций в этой группе детей, однако авторы не склонны связывать его с заболеваниями ЩЖ, поскольку в контрольных группах (проживающих в экологически благоприятных районах) здоровые дети и дети с тириопатологией не различались между собой по цитогенетическим показателям.

Исходя из вышеизложенного, целью данного исследования было проведение сравнительного анализа цитогенетических показателей с морфо-функциональным состоянием щитовидной железы у детей и подростков, проживающих с момента аварии на Чернобыльской АЭС на загрязненных радионуклидами территориях Калужской и Орловской областей. Обследования проводились в 1998 и 2002 гг. соответственно, с одновременным использованием УЗИ-диагностики [20] и стандартного цитогенетического метода [4]. В качестве цитогенетического контроля использовали данные, полученные при обследовании детей и подростков Бабынин-ского района Калужской области [21].

Методы статистического анализа

Средние величины индивидуальных и групповых показателей рассчитывали как число выявленных хромосомных нарушений на 100 метафаз, а стандартную ошибку среднего – по теореме о взвешенной дисперсии среднего, с учетом числа проанализированных метафаз. Стандартную ошибку средних цитогенетических показателей рассчитывали в предположении о Пуассоновском распределении выборки по классам, т.е. подсчитывали сумму проанализированных клеток и выявленных аберраций в заданной группе. В качестве критерия значимости для проверки гипотезы о равенстве средних цитогенетических показателей заданных групп использовали Z-статистику, без дополнительных предположений о дисперсии исследуемых распределений. Превышение среднего значения в исследуемой группе над контрольным уровнем проверяли по одностороннему статистическому критерию Стьюдента. Значимость исследуемых факторов исследовали путем проверки гипотезы о равенстве средних в группах по двустороннему статистическому критерию Стьюдента. Проводили также статистический факторный ана- лиз групповых цитогенетических показателей. Составы исследуемых групп были сформированы на основе индивидуальной информации, содержащейся в базе данных лаборатории радиационной цитогенетики МРНЦ РАМН. Основными факторами, которые при этом принимались во внимание, являлись место проживания и тип населенных пунктов, пол, возраст и результаты УЗИ-диагностики. Одновременно проводили статистический анализ зависимости относительной доли выявленных патологий щитовидной железы от частоты аберраций хромосом в лимфоцитах крови. Для этого группы обследованных ранжировали по индивидуальной частоте аберраций хромосом и подразделяли на две подгруппы с низким уровнем (0-50 % квантиль), и высоким уровнем аберраций (50-100 % квантиль). Долю выявленных патологий в подгруппе вычисляли как отношение числа патологий к числу обследованных в подгруппе (квантиле). Для расчетов использовали компьютерные программы Origin и Statistica for Windows. Достоверность статистических гипотез оценивали по вероятности ошибки р, считая гипотезу достоверной для одностороннего и двустороннего критериев значимости при р<0,05.

Результаты

Исследование выполнено на образцах периферической крови 472 жителей различных районов Калужской и Орловской областей, загрязненных радионуклидами вследствие чернобыльской аварии. В Калужской области группа для цитогенетического обследования формировалась из лиц, прошедших УЗИ. Средний возраст лиц в группе на момент обследования составлял 15 лет, с вариацией от 11 до 31 года (1967-1987 гг. рождения), т.е. на момент аварии обследованные индивидуумы были детьми и подростками в возрасте от 0 до 19 лет. В Орловской области группа (248 чел.) для цитогенетического обследования формировалась по методике case-control, при этом 121 человек из числа обследованных с помощью УЗИ имели узловые новообразования в щитовидной железе. Каждому случаю с патологией щитовидной железы были подобраны 1-2 лица сходного возраста, пола и места жительства (случай-контроль), которые и составили остальные 127 человек. Средний возраст жителей на момент обследования составлял 21 год, с вариацией от 15 до 27 лет (1972-1988 гг. рождения), т.е. на момент аварии обследованные индивидуумы были детьми в возрасте от 0 до 12 лет или находились на стадии внутриутробного развития. Распределение числа обследованных по районам и полу приведено в табл. 1. Населенные пункты, где проживают обследованные лица Орловской области, по специфике образа жизни классифицировали на городские и сельские. В Калужской области все обследованные проживали в населенных пунктах сельского типа.

В Калужской области УЗИ щитовидной железы было выполнено у 224 человек, из них не обнаружено отклонений от нормы у 175 (78 %) человек. Различные формы патологий обнаружены у 49 (22 %) человек (у 12 из 117 в Ульяновском и у 37 из 107 в Жиздринском районах). Спектр выявленных патологий представлен в табл. 2. В Орловской области УЗИ щитовидной железы были проведены 248 жителям, из них не обнаружено отклонений от нормы у 127 (51 %) человек. Различные формы патологий обнаружены у 121 (49 %) человек. Следует подчеркнуть, что соотношение нормы и патологии в обследованной группе из Орловской области не соответствует существующей заболеваемости среди населения, поскольку подбор группы был основан на принципе case-control, т.е. на каждый выявленный случай патологии подбирался как минимум один человек с теми же параметрами, но без патологии щитовидной железы.

Таблица 1

|

Калужская область |

||||

|

Район |

137Cs, кБк/м2 |

Мужского пола |

Женского пола |

Всего |

|

Жиздринский |

112 |

35 |

72 |

107 |

|

Ульяновский |

200 |

59 |

58 |

117 |

|

Всего по области |

94 |

130 |

224 |

|

|

Орловская область |

||||

|

Болховский |

113 |

23 |

33 |

56 |

|

Колпнянский |

22 |

3 |

41 |

44 |

|

Мценский |

49 |

10 |

60 |

70 |

|

Урицкий |

38 |

14 |

64 |

78 |

|

Всего по области |

50 |

198 |

248 |

|

|

Вся группа |

144 |

328 |

472 |

|

Распределение числа обследованных по районам и полу

Таблица 2

Общая оценка состояния щитовидной железы у обследованных в 1998 г . жителей Калужской области

|

Диагноз |

Кол-во человек |

|

Норма |

175 |

|

Патология щитовидной железы, включая |

49 |

|

- кисты, включая поликистоз |

23 |

|

- узловые образования |

11 |

|

- аутоиммунный тиреодит |

8 |

|

- диффузный зоб I-II степени |

5 |

|

- злокачественные образования |

1 |

|

- врожденная аномалия железы |

1 |

В табл. 3 представлены результаты исследования частоты хромосомных аберраций у жителей Калужской и Орловской областей и контрольных лиц. Как видно из таблицы, частота всех цитогенетических показателей (хромосомного и хроматидного типа) для областей в целом и для всех 6-х районов достоверно превышала контрольные показатели (p<0,05). Для жителей Ульяновского, Болховского, Урицкого и Колпнянского районов, как и для областей в целом, суммарная частота дицентриков и центрических колец – аберраций маркеров радиационного воздействия – превышала контрольный уровень в 3-4 раза. Для Мценского района данный показатель, будучи в 2 раза выше контрольного, оказался почти в 2 раза ниже по сравнению с остальными районами и областью в целом (p<0,05). Аналогичные результаты в Мценском районе были получены и для аномальных моноцентриков, относящихся к классу стабильных аберраций, преимущественно реципрокных транслокаций. Для Жиздринского района суммарная частота дицентриков и центрических колец была выше контрольного уровня, однако данное превышение статистически недостоверно.

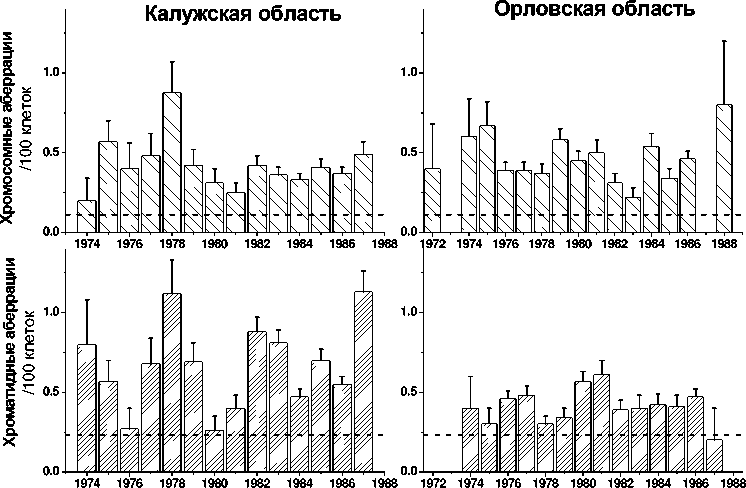

Дополнительно для групп обследованных жителей Калужской и Орловской областей был проведен сравнительный анализ цитогенетических показателей в зависимости от типа населенного пункта, где проживают обследованные, от пола (табл. 4, 5) и года рождения (рис. 1). Из полученных данных видно, что по частоте клеток с хромосомными аберрациями и средней частоте аберраций хромосомного типа не наблюдается достоверных различий для сельских и го- родских жителей. Среднегрупповая частота хроматидного типа аберраций для обследованных жителей Орловской области была достоверно ниже, чем в Калужской. По современным представлениям хроматидные аберрации отражают воздействие на человека, в основном, химических мутагенов. В зависимости от пола ни по одному цитогенетическому показателю не было найдено достоверных различий.

Таблица 3

Средняя частота ( на 100 клеток ) хромосомных аберраций в группах обследованных жителей Калужской и Орловской областей

|

Место проживания |

Число лиц |

Число клеток |

Процент клеток с хромос. абер. |

Аберрации хромосомного типа* |

Дицентрики и центр. кольца |

Аномальные моноцентрики |

Хроматидные аберрации |

|

Жиздринский район |

107 |

53460 |

0,39 ± 0,03 |

0,40 ± 0,03 |

0,05 ± 0,01** |

0,05 ± 0,01 |

0,55 ± 0,03 |

|

Ульяновский район |

117 |

58380 |

0,36 ± 0,02 |

0,39 ± 0,03 |

0,13 ± 0,02 |

0,06 ± 0,01 |

0,75 ± 0,04 |

|

Калужская область |

224 |

111840 |

0,37 ± 0,02 |

0,39 ± 0,02 |

0,09 ± 0,01 |

0,06 ± 0,01 |

0,65 ± 0,02 |

|

Болховский район |

56 |

33695 |

0,40 ± 0,03 |

0,42 ± 0,04 |

0,14 ± 0,02 |

0,07 ± 0,01 |

0,41 ± 0,03 |

|

Колпнянский район |

44 |

21858 |

0,40 ± 0,04 |

0,43 ± 0,04 |

0,12 ± 0,02 |

0,07 ± 0,02 |

0,44 ± 0,04 |

|

Мценский район |

70 |

34341 |

0,37 ± 0,03 |

0,39 ± 0,03 |

0,08 ± 0,01 |

0,03 ± 0,01 |

0,47 ± 0,04 |

|

Урицкий район |

78 |

39298 |

0,44 ± 0,03 |

0,46 ± 0,03 |

0,14 ± 0,02 |

0,06 ± 0,01 |

0,43 ± 0,03 |

|

Орловская область |

248 |

129192 |

0,40 ± 0,02 |

0,43 ± 0,02 |

0,12 ± 0,01 |

0,06 ± 0,01 |

0,44 ± 0,02 |

|

Контроль |

106 |

105999 |

0,105 ± 0,010 |

0,111 ± 0,010 |

0,031 ± 0,005 |

0,005 ± 0,002 |

0,233 ± 0,015 |

* без учета аномальных моноцентриков;

** все приведенные в таблице величины статистически значимо превышают соответствующий контроль за исключением подчеркнутых (p<0,05).

Таблица 4

Средняя частота ( на 100 клеток ) хромосомных аберраций в группах обследованных жителей Калужской и Орловской областей в зависимости от типа населенного пункта

|

Тип населенного пункта |

Число лиц |

Число клеток |

Процент клеток с хромос. абер. |

Аберрации хромосомного типа* |

Дицентрики и центр. кольца |

Аномальные моноцентрики |

Хроматидные аберрации |

|

Городской (Орловская обл.) |

129 |

68180 |

0,41 ± 0,02 |

0,44 ± 0,03 |

0,12 ± 0,01 |

0,06 ± 0,01 |

0,40 ± 0,02 |

|

Сельский (Орловская обл.) |

119 |

61012 |

0,40 ± 0,03 |

0,41 ± 0,03 |

0,12 ± 0,01 |

0,05 ± 0,01 |

0,48 ± 0,03 |

|

Вся Орловская обл. |

248 |

129192 |

0,40 ± 0,02 |

0,43 ± 0,02 |

0,12 ± 0,01 |

0,06 ± 0,01 |

0,44 ± 0,02** |

|

Вся Калужская обл. (сельский) |

224 |

111840 |

0,37 ± 0,02 |

0,39 ± 0,02 |

0,09 ± 0,01 |

0,06 ± 0,01 |

0,65 ± 0,02 |

Таблица 5

Средняя частота ( на 100 клеток ) хромосомных аберраций в группах обследованных жителей Калужской и Орловской областей в зависимости от пола обследованных

|

Пол обследованных |

Число лиц |

Число клеток |

Процент клеток с хро-мос. абер. |

Аберрации хромосомного типа* |

Дицентрики и центр. кольца |

Аномальные моноцентрики |

Хроматидные аберрации |

|

Мужской (Орловская обл.) |

50 |

27969 |

0,36 ± 0,04 |

0,40 ± 0,04 |

0,14 ± 0,02 |

0,06 ± 0,01 |

0,48 ± 0,04 |

|

Женский (Орловская обл.) |

198 |

101223 |

0,42 ± 0,02 |

0,44 ± 0,02 |

0,11 ± 0,01 |

0,06 ± 0,01 |

0,43 ± 0,02 |

|

Мужской (Калужская обл.) |

94 |

46986 |

0,37 ± 0,03 |

0,39 ± 0,03 |

0,11 ± 0,02 |

0,06 ± 0,01 |

0,65 ± 0,04 |

|

Женский (Калужская обл.) |

130 |

64854 |

0,37 ± 0,02 |

0,39 ± 0,02 |

0,08 ± 0,01 |

0,05 ± 0,01 |

0,66 ± 0,03 |

* без учета аномальных моноцентриков.

Год рождения

Рис . 1. Средние значения хромосомных и хроматидных аберраций в зависимости от года рождения обследованных в Калужской и Орловской областях. Пунктиром обозначен соответствующий контрольный уровень.

Сравнительный анализ цитогенетических показателей и заболеваемости щитовидной железы

Был проведен сравнительный анализ частоты хромосомных аберраций у лиц без патологии щитовидной железы (по данным УЗИ) и с узловыми новообразованиями (табл. 6). Как видно из представленной таблицы, не наблюдается достоверных различий цитогенетических показателей между двумя исследованными группами, т.е. без патологии и с патологией щитовидной железы, как для жителей Орловской, так и для Калужской областей. При этом следует отме- тить, что для суммарной средней частоты дицентриков и центрических колец в Орловской области в группе с патологией щитовидной железы наблюдался более выраженный цитогенетический эффект. Для Калужской области эффект был противоположный, т.е. в группе с патологией щитовидной железы частота дицентриков и центрических колец была достоверно ниже по сравнению с группой с нормальной щитовидной железой. Таким образом, на групповом уровне всех обследованных в двух областях статистически значимой зависимости между хромосомными аберрациями и заболеванием ЩЖ не наблюдается.

Таблица 6

Средняя частота ( на 100 клеток ) хромосомных аберраций в группах обследованных жителей Калужской и Орловской областей в зависимости от состояния щитовидной железы

|

Пол обследованных |

Число лиц |

Число клеток |

Процент клеток с хромос. абер. |

Аберрации хромосомного типа* |

Дицентрики и центр. кольца |

Аномальные моноцентрики |

Хроматидные аберрации |

|

Норма (Орловская обл.) |

129 |

67324 |

0,39 ± 0,02 |

0,41 ± 0,02 |

0,11 ± 0,01 |

0,06 ± 0,01 |

0,43 ± 0,03 |

|

Патология ЩЖ (Орловская обл.) |

119 |

61868 |

0,43 ± 0,03 |

0,44 ± 0,03 |

0,13 ± 0,01 |

0,05 ± 0,01 |

0,45 ± 0,03 |

|

Норма (Калужская обл.) |

175 |

87356 |

0,38 ± 0,02 |

0,40 ± 0,02 |

0,11 ± 0,01 |

0,06 ± 0,01 |

0,69 ± 0,03 |

|

Патология ЩЖ (Калужская обл.) |

49 |

24484 |

0,36 ± 0,04 |

0,37 ± 0,04 |

0,03 ± 0,01** |

0,03 ± 0,01 |

0,52 ± 0,05 |

* без учета аномальных моноцентриков;

** p<0,05 по сравнению с нормой (Калужская область).

Таблица 7

Соотношение частоты хромосомных аберраций ( на 100 клеток ) и заболеваний ЩЖ в группах обследованных жителей Калужской и Орловской областей в зависимости от уровня аберраций хромосом

|

Уровень аберраций |

Аберрации хромосомного типа* |

Число лиц |

Число лиц с заболеванием ЩЖ |

Процент лиц с заболеванием ЩЖ |

|

Калужская область, все обследованные |

||||

|

низкий |

0,11 ± 0,01 |

104 |

21 |

20,2 ± 4,4 |

|

высокий |

0,64 ± 0,03 |

120 |

28 |

23,3 ± 4,4 |

|

Калужская область, 1986-1987 года рождения |

||||

|

низкий |

0,12 ± 0,03 |

32 |

2 |

6,3 ± 4,4 |

|

высокий |

0,67 ± 0,06 |

33 |

3 |

9,1 ± 5,2 |

|

Орловская область, все обследованные |

||||

|

низкий |

0,19 ± 0,02 |

155 |

68 |

43,9 ± 5,3 |

|

высокий |

0,81 ± 0,04 |

93 |

51 |

54,8 ± 7,7 |

|

Орловская область, 1986-1987 года рождения |

||||

|

низкий |

0,20 ± 0,04 |

22 |

7 |

31,8 ± 12,0 |

|

высокий |

0,88 ± 0,12 |

12 |

8 |

66,7 ± 23,6 |

* без учета аномальных моноцентриков.

0.0 0.2 0.4 0.6

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

Частота хромосомных аберраций / 100 кл .

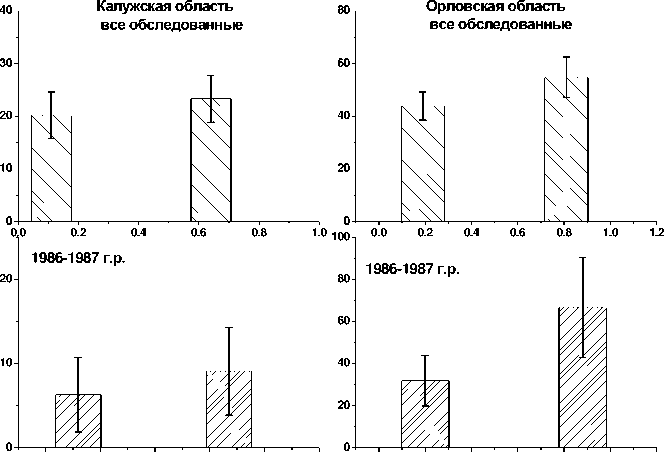

Рис . 2. Соотношение «низкой» (0-50 % квантиль) и «высокой» (50-100 % квантиль) частоты аберраций хромосомного типа и заболеваний ЩЖ.

В табл. 7 приведены данные анализа зависимости относительной доли выявленных патологий щитовидной железы от частоты аберраций хромосомного типа в лимфоцитах периферической крови. Для этого группы обследованных ранжировали по индивидуальной частоте аберраций хромосом и подразделяли на две подгруппы с низким уровнем (0-50 % квантиль) и высоким уровнем (50-100 % квантиль) аберраций. Долю выявленных патологий в подгруппе вычисляли как отношение числа патологий к числу обследованных в подгруппе (квантиле). При разделении обследованных лиц по квантилям как для Калужской, так и для Орловской областей частота аберраций хромосомного типа между группами «низкий уровень» и «высокий уровень» отличалась примерно в 5 раз и составляла для Калужской области 0,11 и 0,64 (на 100 клеток) и Орловской области 0,12 и 0,67 (на 100 клеток) соответственно. Из таблицы видно, что для обеих областей процент лиц с заболеванием щитовидной железы выше в группе «высокий уровень» цитогенетических нарушений. Т.о., вероятность заболевания щитовидной железы (процент лиц с заболеванием щитовидной железы с высоким уровнем ХА/низким уровнем ХА) для лиц с повышенным уровнем аберраций хромосомного типа в Калужской области составила 1,15, т.е. на 15 % выше, а для Орловской – 1,25, т.е. на 25 % выше. Наиболее выраженный эффект наблюдался для групп детей, рожденных в 1986-1987 гг., т.е. эти дети во время аварии находились в периоде внутриутробного развития или в возрасте до 1 года. Для них вероятность заболевания щитовидной железы для лиц с повышенным уровнем аберраций хромосомного типа в Калужской области составил 1,44, т.е. на 44 %, а для Орловской – 2,1, т.е. на 110 % выше, чем для лиц с низким уровнем аберраций хромосомного типа (рис. 2).

Заключение и выводы

Проведенный сравнительный анализ цитогенетических показателей с морфофункциональным состоянием щитовидной железы у детей и подростков, проживающих с момента аварии на Чернобыльской АЭС на загрязненных радионуклидами территориях Калужской и Орловской областей, показал, что:

-

- у жителей всех 6-ти обследованных районов наблюдается повышенный средний уровень маркерных аберраций радиационного воздействия – дицентриков и центрических колец;

-

- у обследованных лиц средняя частота клеток с хромосомными аберрациями достоверно выше контрольного уровня;

-

- средняя частота аберраций хромосомного типа не зависит от пола и места проживания (городской или сельский) обследуемых лиц;

-

- по данным цитогенетического анализа не было выявлено достоверных различий между группами лиц с нормальной щитовидной железой и с ее патологией (узловыми новообразованиями), однако при разделении обследованных лиц на две подгруппы с низким уровнем (0-50 % квантиль), и высоким уровнем (50-100 % квантиль) аберраций было обнаружено, что для обеих областей вероятность заболевания щитовидной железы выше в группе лиц с повышенным уровнем хромосомных аберраций (на 15 % в Калужской области и на 25 % в Орловской области);

-

- наиболее высокая вероятность заболевания щитовидной железы у лиц с повышенным уровнем хромосомных аберраций была выявлена в группе детей 1986-1987 гг. рождения (на 44 % в Калужской области и на 110 % в Орловской области).

Список литературы Сравнительный анализ цитогенетических показателей с морфо-функциональным состоянием щитовидной железы у детей и подростков, проживающих с момента аварии на Чернобыльской АЭС на загрязненных радионуклидами территориях Орловской и Калужской областей

- Ильин Л.А., Балонов Н.И., Булдаков Л.А. и др. Экологические особенности и медико-биологические последствия аварии на Чернобыльской АЭС//Мед. радиология. -1989. -Т. 34, № 11. -С. 59-81.

- Пелинская М.А., Дыбский С.С. Частота хромосомных аберраций в лимфоцитах периферической крови детей, проживающих в районах с различной радиоэкологической обстановкой//Цитология и генетика. -1992. -Т. 26, № 2. -С. 11 -16.

- Бочков Н.П. Аналитический обзор цитогенетических исследований после Чернобыльской аварии//Вестник РАМН. -1993. -№ 6. -С. 51-56.

- Севанькаев А.В., Потетня О.И., Жлоба А.А. и др. Результаты цитогенетического обследования детей и подростков, проживающих в загрязненных радионуклидами районах Калужской области//Радиац. биология. Радиоэкология. -1995. -Т. 35, № 5. -С. 581-588.

- Фимченко О.И., Антипенко Е.Н., Федорова А.А. и др. Аберрации хромосом в лимфоцитах периферической крови лиц, подвергшихся воздействию радиойода//Итоги оценки медицинских последствий аварии на Чернобыльской АЭС: Тезисы докл. респ. науч.-практич. конф. -Киев, 1991. -С. 216-217.

- Бочков Н.П., Котосова Л.Д., Новиков П.В. и др. Цитогенетическое обследование детей, проживающих в зонах с различной степенью радиоактивного загрязнения//Мед. радиология и радиац. безопасность. -1994. -Т. 39, № 5. -С. 35-38.

- Wittke К., Steffer С, Muller W.U. et al. Micronuclei in lymphocytes of children from the vicinity of Chernobyl before and after 131l therapy for thyroid cancer//Int. J. Radiat. Biol. -1996. -V. 69, N 2. -P. 259-268.

- Флейшман Е.В. Практические выходы молекулярной генетики//Канцерогенез. -М.: Медицина, 2004. -С. 483-513.

- Bond V.P. Dose, effect severity and imparted energy in assessing biological effects//Stem cells. -1995. -V. 13, Suppl. 1.-P. 21-29.

- Hagmar L., Bonassi S., Stromberg U. et al. Cancer predictive value of cytogenetic markers used in occupational health surveillance programs: a report from an ongoing study by the European Study Group on Cytogenetic Biomarkers and Health//Cancer Res. -1998. -V. 58. -P. 4117-4121.

- Sorsa M., Wilbourn J., Vainio H. Human cytogenetic damage as a predictor of cancer risk//Mechanisms of carcinogenesis in Risk Identification. -Lyon: IARS, 1992. -P. 543-554.

- Фурусов B.C. Радиационный канцерогенез//Канцерогенез. -M.: Научный мир, 2000. -С. 251-259.

- Wild С.Р., Law G.R., Roman E. Molecular epidemiology and cancer: promising areas for future research in the post-genomic era//Mutat. Res. -2002. -V. 499, N 1. -P. 3-12.

- Rossner P., Boffetta P., Ceppi M. et al. Chromosomal aberrations in lymphocytes of healthy subjects and risk of cancer//Environ. Health Perspect. -2005. -V. 113, N 5. -P. 517-520.

- Иванов В.К., Цыб А.Ф., Максютов М.А. и др. Медицинские радиологические последствия Чернобыля для населения России: оценка радиационных рисков. -М.: Медицина, 2002. -389 с.

- Шинкаркина А.П., Жлоба А.А., Подгородниченко В.К. и др. Сравнительное изучение иммунологических (антимикросомальные антитела) и цитогенетических показателей у детей, проживающих на радиоактивно загрязненных территориях Брянской области//Радиац. биология. Радиоэкология. -1997. -Т. 37, Вып. 3. -С. 404-407.

- Федорова А.А., Тимченко О.И., Дехтярева О.С. и др. Результаты цитогенетического обследования детей с гиперплазией щитовидной железы, проживающих в районах выпадения радиоактивных осадков//Научно-практические аспекты сохранения здоровья людей, подвергшихся радиационному воздействию в результате аварии на Чернобыльской АЭС: Тезисы респ. конф. -Минск, 1991. -С. 166-167.

- Хандогина Е.К., Агейкин В.А., Зверева С.В. и др. Цитогенетическое обследование различных групп детей, проживающих в районах Брянской области, загрязненных в результате Чернобыльской аварии//Радиац. биология. Радиоэкология. -1995. -Т. 35, № 5. -С. 618-625.

- Хандогина Е.К., Зверева СВ., Агейкин В.А и др. Частота аберраций хромосом в лимфоцитах детей с заболеванями щитовидной железы, проживающих в Брянской области//Радиац. биология. Радиоэкология. -1995. -Т. 35, № 5. -С. 626-630.

- Паршин B.C., Тарасова Г.П., Нархова Н.П. и др. Проведение крупномасштабного скринингового обследования населения Орловской области с использованием УЗИ-технологии и мобильных медицинских бригад//Радиация и риск. -2003. -Спец. вып. -С. 60-74.

- Севанькаев А.В., Михайлова Г.Ф., Потетня О.И. и др. Изучение спонтанной частоты аберраций хромосом у детей и подростков, проживающих на незагрязненных радионуклидами территориях Калужской области//Труды регион, конкурса науч. проектов в области естественных наук. -Вып. 8. -Калуга: Полиграф-Информ, 2005. -С. 283-286.