Сравнительный анализ докембрийских золотоносных образований кристаллических щитов

Автор: Сясько А.А., Гриб Н.Н., Рэдлих Э.Ф.

Журнал: Горные науки и технологии @gornye-nauki-tekhnologii

Рубрика: Геология месторождений полезных ископаемых

Статья в выпуске: 2, 2017 года.

Бесплатный доступ

Золотоносные оруденения, локализуемые в докембрийских образованиях, известны на большинстве кристаллических щитов Земного шара. Они приурочены к зеленокаменным поясам на Канадском, Индийском, Бразильском, Австралийском щитах и представлены месторождениями с запасами золота от первых тонн до 1000-1500 тонн (Пикл-Кроу, Нор-Акме, Хоумстейк и др. в Северной Америке, Калгурли, Леонора и др. в Западной Австралии). Алданский щит выделяется из перечисленного ряда, несмотря на наличие троговых структур докембрийского возраста, часть из которых можно рассматривать в качестве аналогов зеленокаменных поясов. Сравнение рудных полей позволяет оценить процесс генезиса золотых оруденений, локализуемых в докембрийских образованиях кристаллических щитов Земного шара, и установить их сходство. Установлен целый ряд характеристик, позволяющих оценить уникальность сходства: анома-лии магнитного поля в плане совпадают с гравитационными аномалиями, свидетельствующими о наличии купольных поднятий фундамента; породы, обусловившие существование аномалий маг-нитного поля близки по своим геохимическим характеристикам; структуры, картированные этими аномалиями, аналогичны - узкие антиклинальные складки; возраст структур примерно одинаков; рудоконтролирующие факторы и стратиграфические позиции идентичны. Данный ряд харак-теристик позволяет оценить сходство месторождения им. П. Пинигина с крупнейшими золоторудными месторождениями мира и надеяться на существенное расширение золотоносного потенциала докембрийского возраста Алданского щита. Выводы. Проведенные исследования позволяют оценить потенциал Верхне-Любкакайского рудного поля в 600-1000 т золота, при среднем содержании золота в рудных телах от 2,25 до 5,45 г/т. При этих показателях Верхне-Любкакайское рудное поле повлияет на статистические данные: по содержанию золота будет получен прирост примерно 4 % - до 2,1 г/т, а по запасам - прирост от 6,5 до 10 %.

Докембрийские образования, зеленокаменные пояса, золоторудная минерализация, геологические, геофизические, геохимические характеристики

Короткий адрес: https://sciup.org/140230079

IDR: 140230079 | DOI: 10.17073/2500-0632-2017-2-11-25

Текст обзорной статьи Сравнительный анализ докембрийских золотоносных образований кристаллических щитов

Запасы крупных и уникальных золоторудных месторождений мира локализованы в докембрийских зеленокаменных поясах (8 %), протерозойско-палеозойских черносланцевых толщах (6 %) и в древних метаморфизованных конгломератах Витватерсранда, Южная Африка (83 %). Архейский возраст имеет львиная доля этих запасов - 66 % (включая Витватерсранд). Золоторудные месторождения этого ранга играют определяющую роль в минерально-сырьевом потенциале Узбекистана, Канады, ЮАР, Австралии, России.

Таким образом, открытие нового крупного или уникального месторождения приводит к качественному изменению золотодобычного потенциала страны или региона. С этой точки зрения открытие нового типа золоторудного орудене- ния в докембрийских толщах Алдано-Станового щита вызвало повышенный интерес предметных специалистов.

Для архейских щитов мира характерно присутствие четырёх основных типов золоторудных месторождений:

-

1. Золото-силикатно-сульфидные стратиформные в метаморфической железистой формации — Лупин (Канада), Морру-Велью (Бразилия), Хоумстейк (США), Вубачикве (Зимбабве).

-

2. Золото-кварцевые, золото

-

3. Золото-сульфидно-кварцевые ба-ритсодержащие вкрапленно-

- прожилковые в зеленокаменных комплексах - Хемло (Канада).

-

4. Золото-карбонат-кварцевые жильные - штокверковые в интрузивных телах и экзоконтактовых зонах - Кочкарь, Березовское, Дарасун, Джетыгора, Центральное, Сарала, Коммунар, Чармитан, Васильковское, Бестюбе, Степняк (Казахстан), Сигма-Ламакви, Керкленд Лейк (Канада), Грас-Вэлли, Сентрал Сити (США), Морнинг Стар, Чартерес-Таурс (Австралия), Глоб-Феникс (Зимбабве).

карбонатные жильные — прожилковые в зеленокаменных комплексах — Колар (Индия), Доум, Холлинджер, Лардер Лейк, Дойон, Иеллоунайф (Канада), Кал-гурли (Австралия), Кем Мотор (Зимбабве).

Среди архейских золотоносных провинций выделяется Канадский щит, где размещены такие значительные золоторудные узлы, как Тимминс-Поркьюпайн (~ 2500 т), Керкленд Лейк (1500 т) и серия других крупных месторождений, сконцентрированных в известном зеленокаменном поясе Абитиби. Золоторудное поле Калгурли в ЗападноАвстралийском кратоне включает месторождения с первичными суммарными запасами золота более 1500 т [3].

Золотоносные провинции этого типа известны на древних щитах: Канадском, Западно-Австралийском, Индийском, Гвианском и в пределах щитов Африканской платформы. В нашей стране этот тип почти неизвестен. Промышленное значение группы весьма большое. В них сосредоточено 7-8% мировых запасов золота. Месторождения этой группы, как правило, крупные или уникальные [2].

Алданский щит выбивается из перечисленного ряда, несмотря на наличие троговых структур докембрийского возраста, часть из которых можно рассматривать в качестве аналогов зеленокаменных поясов. До середины 90-х гг. XX в. на Алданском щите были известны только коренные месторождения золота, связанные с мезозойской тектономагматиче-ской активизацией. Некоторые проявления золота на юге щита ранее связывались с протерозойскими диафторитами, в последнее время они часто позиционируются как мезозойские динамометамор-фиты и метасоматиты.

Потенциальная возможность обнаружения на Алданском щите промыш- ленного золотого оруденения докембрийского возраста появилась после выявления в процессе геологической съёмки [27] золотой минерализации в турмали-низированных метабазитах темулякит-ской свиты в Тас-Миелинской троговой структуре на западе щита и открытия ру-допроявлений золота Кур и Притрассовое в центре Алданского щита в 1984 г.

Первые находки рудного золота в районе проявлений Кур и Притрассовое были сделаны при проведении геологосъемочных работ масштаба 1:50 000 [27]. При выполнении этих работ в верховьях ручья Кур в глыбовой россыпи диопсид-амфиболовых и диопсидовых гнейсов тимптонской (дёс-леглиерской) серии была встречена небольшая глыба жильного кварца с округлыми пустотами выщелачивания и реликтами сульфидов в пустотах, показавшая в штуфной пробе содержание золота 2,1 г/т (пробирный анализ). Последующие находки проявлений рудного золота были сделаны уже при геологическом доизучении площади масштаба 1:50 000, проведенном в период 1978-1988 гг. [27]. В 1984 г. геологами Ф.Р. Леоновой и И.Г. Исанбаевым было открыто проявление Притрассовое. Штуфная проба кварца из выбросов старой канавы в семистах метрах от Канкунской автодороги показала высокое содержание золота. В том же полевом сезоне геологом Исанбаевым И.Г. на площади Верхне-Любкакайского рудного поля были выявлены рудопроявление Кур и ряд пунктов золоторудной минерализации.

В последующее десятилетие в пределах Верхне-Любкакайской рудной зоны был проведен ряд работ с целью определения перспектив золотоносности, но никаких определённых результатов получено не было [24].

Новый толчок исследования рудо-проявлений Кур и Притрассовое получили в ходе проведения поисковоревизионных работ в 1996-2000 гг. [28]. При этих работах найдено объяснение неудач предшественников, которые связывали золотое оруденение с телами так называемых «золотоносных кварцитов»

-

[24 ]. Выяснилось, что в подавляющем числе случаев оруденение локализовано в линейных телах основных пород: норитах, габбро-норитах, амфиболовых габбро-норитах - в стратифицированной геологии архея Алдано-Станового щита эти породы описываются либо как метаморфические кристаллические сланцы - гиперстеновые, диопсидовые, двупироксеновые, амфиболовые и амфибол-пироксеновые, образовавшиеся из вулканитов основного состава в результате регионального метаморфизма амфиболитовой и гранулитовой фаций, либо как метаморфизованные габбро и габбро-нориты.

В результате поисковоревизионных работ [28], в состав которых входили поисковые маршруты, наземные магниторазведка и электроразведка, литохимическое опробование рыхлых четвертичных отложений, проходка канав -бульдозерная и с применением буровзрывных работ, колонковое бурение по-исково-картировочных и поисковых скважин, на участке Кур выявлено три крутопадающих золоторудных тела, на участке Притрассовый - одно. При бортовом содержании 1,0 г/т суммарные запасы золота кат. С 2 в рудных телах составили 5306 кг при среднем содержании в подсчетных блоках 2,25-5,45 г/т, прогнозные ресурсы категории P i - 8292 кг, всего - 13598 кг. Отмечено сходство структурной позиции, занимаемой изученными рудопроявлениями, состава руд и вмещающих пород рудопроявлений с месторождениями золота, заключенными в докембрийских зеленокаменных поясах Северной Америки и Западной Австралии.

В связи с положительными результатами поисков рудного золота в 2000– 2003 гг. были выполнены поисковые работы на площади Верхне-Любкакайского рудного поля [22, 23], проектная площадь исследований - 24 км2. Полученные при производстве работ положительные результаты позволили оперативно расширить площадь исследований на северо-запад.

Проведенные в период с 1996 по 2003 гг. геологоразведочные работы позволили перевести рудопроявления Кур и Притрассовое в разряд месторождений -месторождение им. Пинигина. По результатам работ [23] установлено, что золоторудная минерализация локализована исключительно в телах габброидов (или кристаллических сланцев), относящихся к толеитовой серии, тогда как близкие по составу породы, развитые в федоровской свите, относятся к известково-щелочной серии. Строго линейный пакет переслаивающихся золотонесущих основных пород и вмещающих их гиперстеновых и глиноземистых гнейсов находится, скорее всего, в ядре узкой, сжатой, линейной антиклинальной складки северо-западно-субширотного простирания, сложенной породами верхних частей разреза ним-нырской свиты. Крылья складки сложены породами федоровской свиты. Потенциально золотоносные основные породы широко замещаются пестрой гаммой пострудных инфильтрационнометасоматических скарноидов, в которых промышленные концентрации золота отсутствуют. При наложении процессов на ранее сформированные рудные тела в последних содержания золота резко снижаются. Рудные тела имеют форму пластообразных залежей, залегание которых согласно с вмещающими породами. Длина метасоматических залежей по простиранию достигает 900 м, по падению залежи изучены на 300 м, средняя мощность их колеблется от 0,5 до 2,4 м, падение на северо-восток под углами 55 - 80о [23].

С целью общей оценки потенциальной золотоносности Верхне-Любкакайского рудного поля в 2005—2007 гг. были проведены поисковые работы на рудное золото в междуречье Амуткан и Малый Нимныр, результатом которых явилась положительная оценка золотоносности изученной площади и дополнительно выделенные рудные тела.

В завершение необходимо отметить, что отчетливо выраженная в аномальном магнитном поле линейная структура сочленения Нимнырской и Тимптонской (Дес-Леглиерской) структурно-формационных зон, к которой приурочено золотое оруденение, распространена далеко за пределы участка проведенных работ – как минимум ещё на 40 км на юго-восток линейная аномалия прослежена по данным аэромагниторазведки [25].

Подобные масштабы распространения позволяют надеяться на существенное расширение золотоносного потенциала центральной части Алданского щита [7]. Структурно-тектоническая приуроченность проявлений к зоне сочленения двух разновозрастных докембрийских метаморфических комплексов, характер и литологический состав рудных тел на них, тип рудной минерализации, характерное отсутствие вертикальной геохимической зональности, все это вместе весьма напоминает описание месторождений Северной Америки (Пикл-Кроу, Нор-Акме, Хоумстейк и др.) и Западной Австралии (Калгурли, Леонора и др.).

В перечисленных регионах древние, докембрийские золоторудные месторождения широко распространены и группируются в цепочки внутри троговых структур зеленокаменных поясов, образуя целые металлогенические провинции. В таких провинциях нередки и железорудные месторождения. С этих позиций любопытно положение федоровской свиты в Алданском железорудном районе [26]. Многими исследователями ее первичный состав восстанавливается как вулканогенно-осадочный с обилием интрузий от кислого до основного состава и широко проявленными процессами метасоматических изменений пород, то есть по составу образования федоровской свиты близки к образованиям типичных зеленокаменных поясов. Такое сходство федоровской свиты с зеленокаменными поясами золоторудных провинций мира позволяют предположить и в ее пределах широкое развитие золоторудной минерализации. И месторождение участков Кур и Притрассовый – первое подтверждение этого предположения.

Сравнительная характеристика месторождений

Каждое месторождение уникально, невозможно найти полностью идентичные месторождения. Но тем не менее сравнительный анализ, как метод исследований, имеет право на существование. Он позволяет экстраполировать свойства и особенности хорошо изученных за годы эксплуатации месторождений на объекты, находящиеся на начальных стадиях поисков или разведки.

Исследования по сравнительному анализу геологии месторождения им. Пинигина с известными уникальными месторождениями уже проводились ранее. В результате этих работ [4–6, 8] установлена высокая степень сходства геологического строения месторождений.

Дополнительные материалы для сравнительной характеристики Пинигин-ского месторождения предоставили индийские коллеги из OCEAN EQUITIES Ltd (независимое партнёрство, специализирующееся на исследовании в секторе естественных наук) в обзоре «Kolar Gold Limited» [20]. Обзор посвящен инвестиционной экономическим реалиям эксплуатации месторождения в условиях нерентабельности проходки сверхглубоких шахтных выработок и падения среднего содержания золота в руде. В числе прочих аргументов о целесообразности инвестирования в месторождение приведена сравнительная характеристика месторождений Дхарварского кратона и кратона East Yilgarn Западной Австралии (кратон East Yilgarn – высоко минерализованная область, вмещающая несколько крупных золотых месторождений, в том числе и гигантское месторождение Kalgoorlie [9]). По результатам сравнения авторы пришли к выводу о высокой степени сходства тектонической позиции, возраста, локальных геологических характеристик и рудоконтролирующих факторов рассматриваемых объектов.

Исходя из принципа логического следования (импликации) цепь наших дальнейших рассуждений весьма проста. Вывод о сходстве геологических характеристик Пинигинского месторождения и рудного поля Колар уже существует [5, 6, 8], аргументы в пользу аналогичности строений месторождений рудного поля Колар с месторождениями рудного поля Калгурли приведены в работе индийских коллег [20]. Резонно было бы ожидать сходства Пинигинского месторождения и месторождений рудного поля Калгурли.

В работе [6] приведён взгляд T.L. Klein и W.C. Day (Служба внутренних геологических изысканий США) [15] на строение и геологию архейских золоторудных месторождений. Авторы описывают свой взгляд на модель строения и геологии архейских железорудных месторождений: «Существующие классификации предполагают, что месторождения связаны с породами железорудной формации или хемогенными осадками [10, 11]. Тем не менее большинство архейских золоторудных месторождений не отвечают этим условиям. Модель, представляемая здесь, применима к большинству золоторудных месторождений архейского возраста».

Модель строения и геологии архейских золоторудных месторождений, описанная в работе T.L. Klein и W.C. Day [15], будет использована для сравнения Пинигинского месторождения и месторождений рудного поля Калгурли.

Краткое описание модели: кварцевые с карбонатами (кальцит, анкерит, сидерит) или без таковых жилы, реже штокверки и зоны кремниевого и (или) карбонатного замещения, содержащие самородное золото, золотосодержащие пирит или арсенопирит, электрум и, гораздо реже – золото в теллуридах.

Типичные месторождения: Dome and Pamour mines at Timmins, Campbell mine at Red Lake, and Kerr Addison mine, Kirkland Lake camp, Ontario; Sigma mine, Quebec, Canada; Con and Giant Yellowknife mines, N.W.T.; Norseman, Kalgoorlie, Golden Mile, Australia; Ropes mine, Michigan, U.S.A. Porphyry-associated deposits at Camflo, Barnat, Hollinger, Lamaque, Perron, McIntyre, and Renabie, Canada [15].

Отличительные характеристики: самородное золото обычно ассоциирова- но с малым количеством рассеянных сульфидов (пирита или пирротина) в хорошо сформированных кварцевых жилах или штокверках с устойчивыми серицит-карбонатными ореолами сильно дислоцированных архейских пород ранней или средней стадии регионального метаморфизма [15].

Важное замечание: месторождения этого типа с годовым объемом мировой добычи порядка 9900 млн т руды занимают второе место по добыче золота после палеоконгломератов Витватерсранда (Южная Африка). Они найдены на всех крупных архейских кратонах [15].

Региональная геологическая характеристика:

Тектоническая позиция: большинство находок приурочено к архейским зеленокаменным поясам или к связанным с ними интрузиям вдоль сильно деформированных, крутопадающих шарьяжных зон. Большинство шарьяж-ных форм структурно сосредоточены вдоль контактов между крупными сериями осадочных и вулканических пород, параллельно основным структурам, непрерывны или цепочечно-непрерывны по простиранию более чем на 30 км, при мощности структуры до двух километров [15].

Возраст: архей. Обычно моложе, чем последний период региональной активации [12, 14].

Отметим, что Kalgoorlie, Golden Mile, Australia, упомянуто в качестве типичного архейского золоторудного месторождения, и что до этого этапа описания модели Пинигинское месторождение также соответствовало выделенным классификационным признакам.

Дальнейшие признаки архейских золоторудных месторождений по классификации T.L. Klein и W.C. Day [15] будут изложены на примере сравниваемых месторождений рудного поля Калгурли и Верхне-Любкакайского рудного поля.

Локальная геологическая характеристика:

Вмещающие породы: Калгурли – габбро, кварцевые долериты стратифицированного силла Голден-Мейл, базальты

Паринга, редко – маломощные прослои графитизированных глинистотуфогенных сланцев и туффитов, тяготеющих к кровле базальтов Паринга. Общая мощность рудовмещающей формации более 1000 м [13].

Пинигинское - линейные тела основных пород, обязательной составной частью которых является ромбический пироксен: нориты, габбро-нориты, амфи-боловые габбро-нориты. Общая мощность рудоконтролирующей толщи до 1000 м [23].

Структурная позиция : Калгурли – хрупко-пластинчатые шир-зоны с кварцево-жильной системой, вкрапленные руды, ассоциирующиеся с шир-зонами [17].

Пинигинское – вкрапленное оруденение, ассоциированное с хрупкопластинчатой шир-зоной, все рудные тела месторождения имеют пластообразную форму и согласное с вмещающими габбро-норитами залегание [23].

Структура: Рудные тела субвертикальны как для Калгурли [11], так и для Пинигинского [23].

Рудоконтролирующие факторы: золото ассоциировано с рассеянной сульфидной минерализацией. Золотосодержащие сульфиды контролируются микротрещинами, встречаются в виде неравномерной мелкой вкрапленности в кварце, в породах, непосредственно примыкающих к жильным телам, или как рассеянные или замещающие в сильно изменённых и деформированных породах – справедливо для обоих месторождений, также золото представлено в свободном состоянии в весьма мелкодисперсном виде [11, 23].

Минералогия руд: Калгурли – основной рудный минерал – самородное золото, золото в пирите, золото в теллуридах (в основном в калаверите и петците) – до 20 % общего содержания. Основные акцессорные минералы: галенит, сфалерит, халькопирит [18].

Пинигинское – самородное золото, золото в лёллингите (всегда с теллуром), арсенопирите. Основные акцессорные минералы: пирит, халькопирит пирротин, ильменит, титаномагнетит, молибденит, самородный висмут, кобальтин [1].

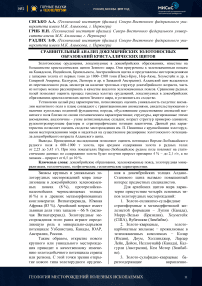

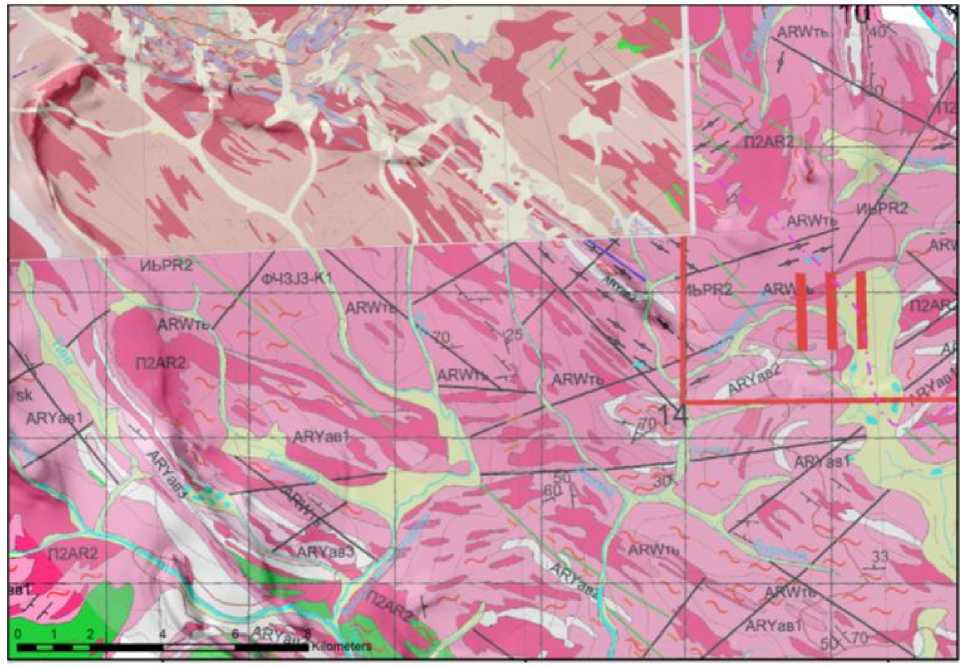

На рис. 1 и 2 представлены геологические карты рудного поля Верхне-Любкакайского и рудного поля Калгурли. Картографический материал для рудного поля Каргурли размещён в открытом доступе на сайте Depatment of Mines and Petroleum правительства Западной Австралии [21]. Как на рис. 1, так и на рис. 2 рудоконтролирующие толщи основных и ультраосновных пород выделяются достаточно контрастно (тёмно-зелёный цвет на рис. 1). Уже на этом этапе сравнения прослеживается схожесть строения рассматриваемых рудных полей.

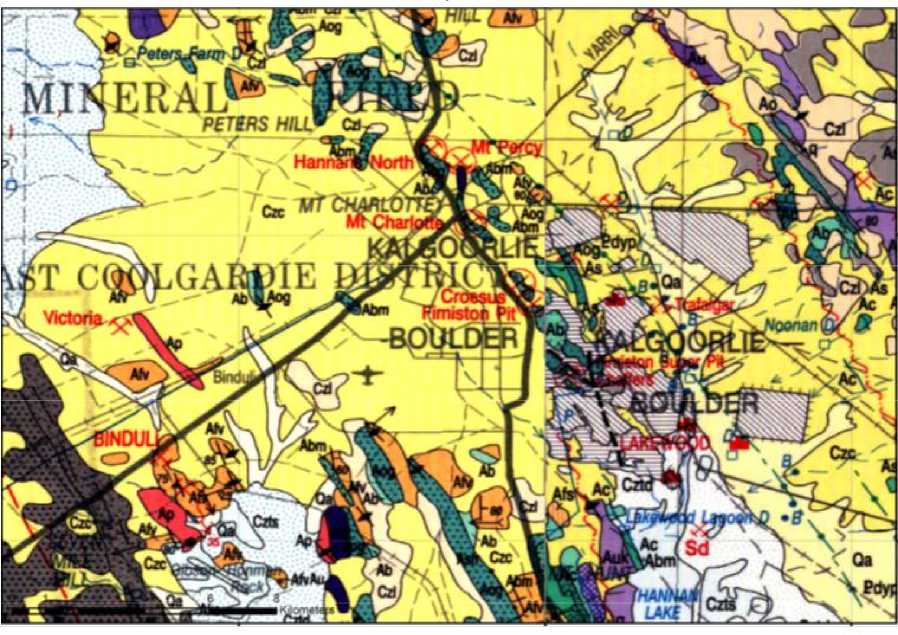

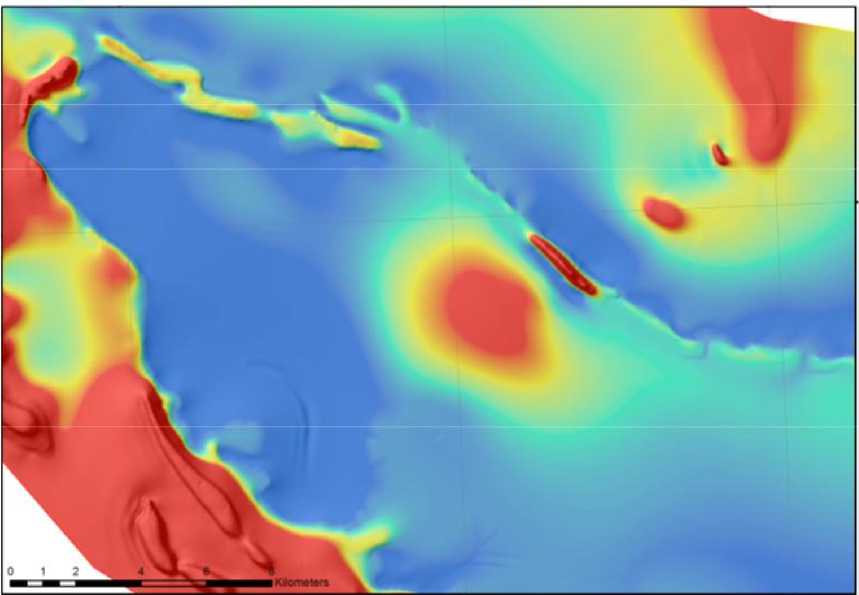

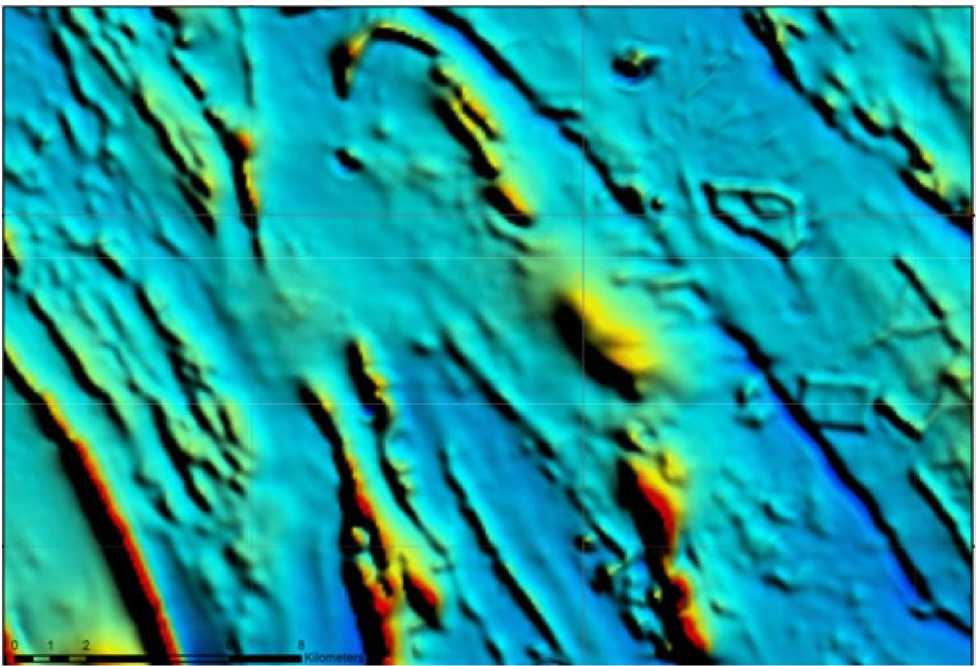

Геофизическая характеристика: на рис. 3 и 4 приведены карты аномального магнитного поля для тех же площадей, что отображены на рис. 1 и 2. Как австралийское месторождение, так и месторождение Южной Якутии трассируются линейными положительными аномалиями магнитного поля. Аномалии обусловлены повышенной магнитной восприимчивостью (повышенным содержанием железа) пород продуктивных толщ, слагающих крылья и частично ядерные части антиклинальных складок. Совпадение формы и интенсивности аномалий месторождения Южной Якутии и Австралийского практически идеальное, включая прерывистость основной линейной аномалии за счет секущих разрывных нарушений и даек.

При анализе аномальных гравитационных полей этих же площадей установлен ещё один общий признак: рудоконтролирующие толщи приурочены к локальным положительным аномалиям гравитационного поля. По морфологии аномалий можно предположить наличие куполообразных образований в основаниях изучаемых разрезов.

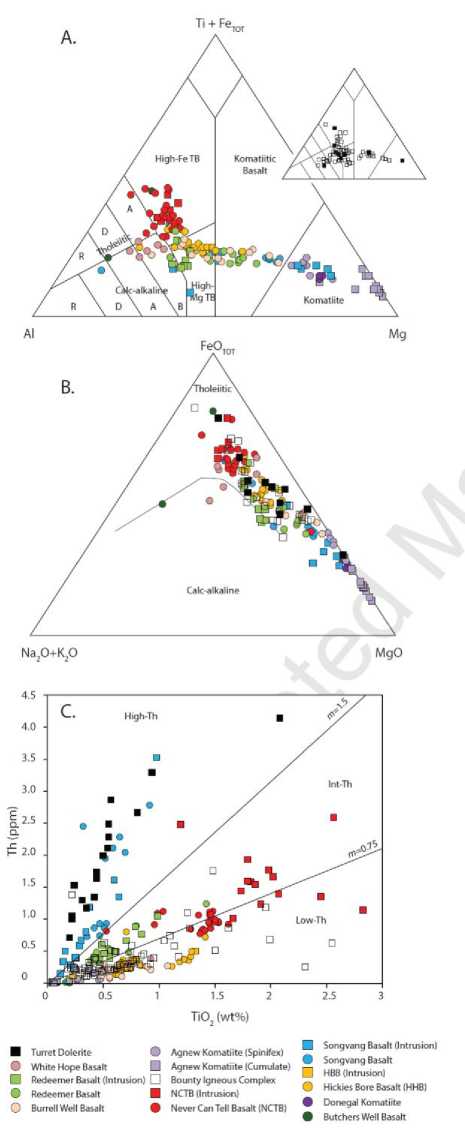

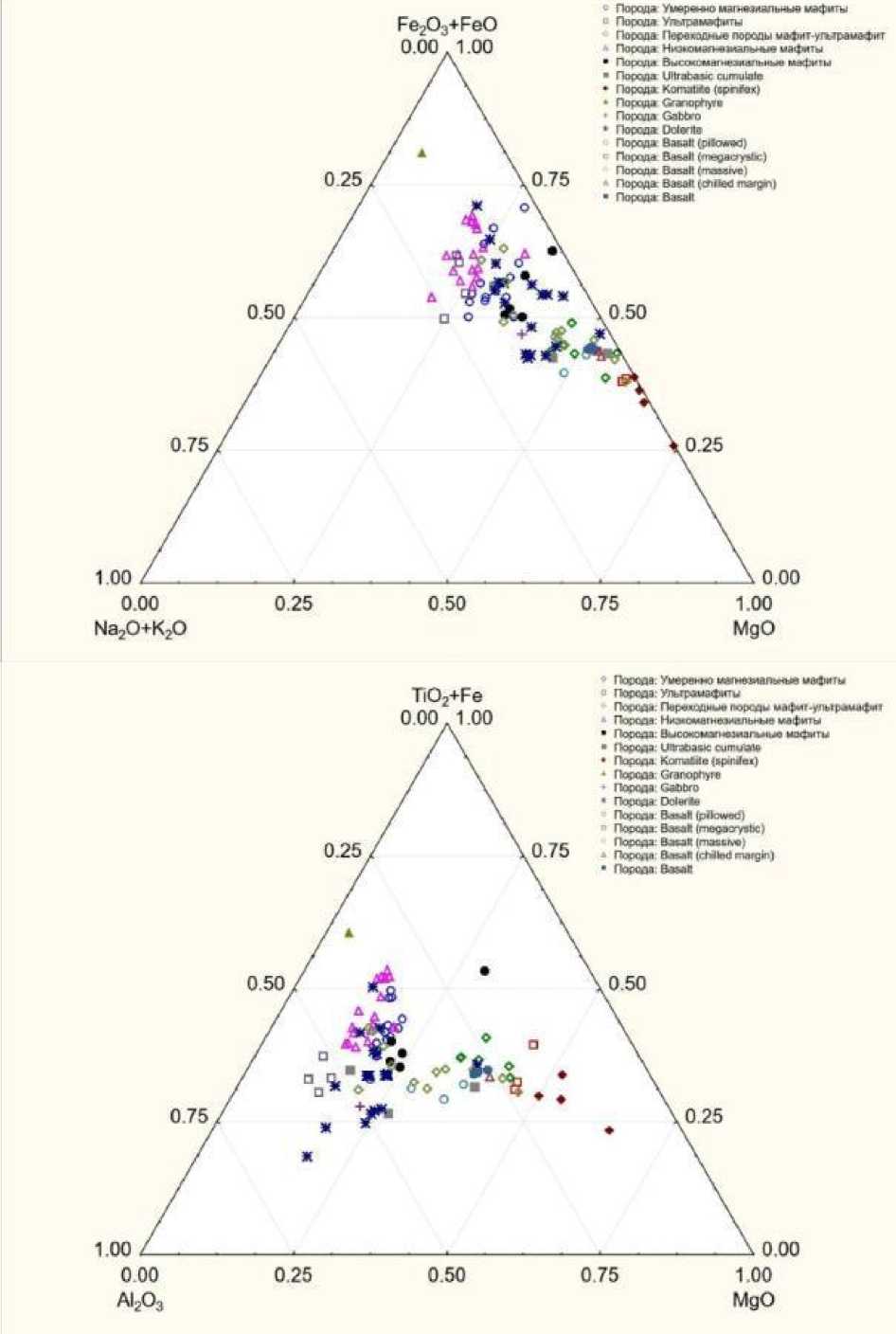

Петрохимия, минералогия и геохимия: в работе [1] предложена модель формирования золоторудного оруденения в метабазитах и ультраметабазитах Медведевского комплекса. Автором отмечена близость минералогии и геохимии золоторудной минерализации пород медведевского комплекса рудам, локализо- ванным в основных породах гранулитовой фации зонально метаморфизованного зеленокаменного пояса Southern Cross Province центральной части кратона Yilgarn. Также автор отмечает важную роль повышенного содержания железа во вмещающих породах при рудообразова-нии [1]. В то же время в работе [11] отмечено, что важной особенностью вмещающих пород золоторудного поля Кал-гурли также является повышенное содержание железа. P.C. Hayman с соавторами в своей работе, посвященной изучению кратона Yilgarn [13], относят базальты Never Can Tall, слагающие вмещающие породы рудоконтролирующей толщи, к «hi-Fe tholeiite» - высокожелезистым толеитовым. На рис. 5 помещены диаграммы, представленные в работе [13]. Диаграммы демонстрируют геохимическую классификацию рудовмещающих пород кратона: А) Mg-Ti + Feо-Al диаграмма свиты Agnew. Во врезке - изверженный комплекс Bounty и долериты Turret; В) MgO-FeOо-Na2O + K2O диаграмма из свиты Agnew демонстрирует толеитовый характер. Черная линия разделяет поля Irvine и Baragar; C) Th - TiO2

график, демонстрирующий деление на высоко-, низко- и среднеториевые породы. Долериты Turret и базальты Songvang исключительно высокоториевые базальты; базальты Redeemer - исключительно промежуточно-Th, а остальные являются низко-Th базальтами, за исключением базальтов Never Can Tall, которые расположены на границе между средне- и низ-коториевыми. Как в работе [1], так и в труде [13], большое внимание уделено роли основных и ультраосновных пород в процессах рудообразования. Автором работы [1] рассматриваются ультрамафиты и мафит-ультрамафиты, в работе [13] подобная роль отводится ультраосновным кумулатитам и коматеитам. На рис. 6 приведены диаграммы, построенные по данным представленным в работах [1, 13 ]. Породы месторождения им. Пинигина обозначены кириллицей, австралийские данные – латиницей. Диаграммы демонстрируют близость геохимических позиций пород, непосредственно участвующих в процессах рудообра-зования (мафиты и мафит-ультрамафиты Якутии и коматииты и ультраосновные кумулиты Австралии).

Рис. 1. Геологическая карта Верхне-Любкакайского рудного поля. М-б 1 : 200000 [23]

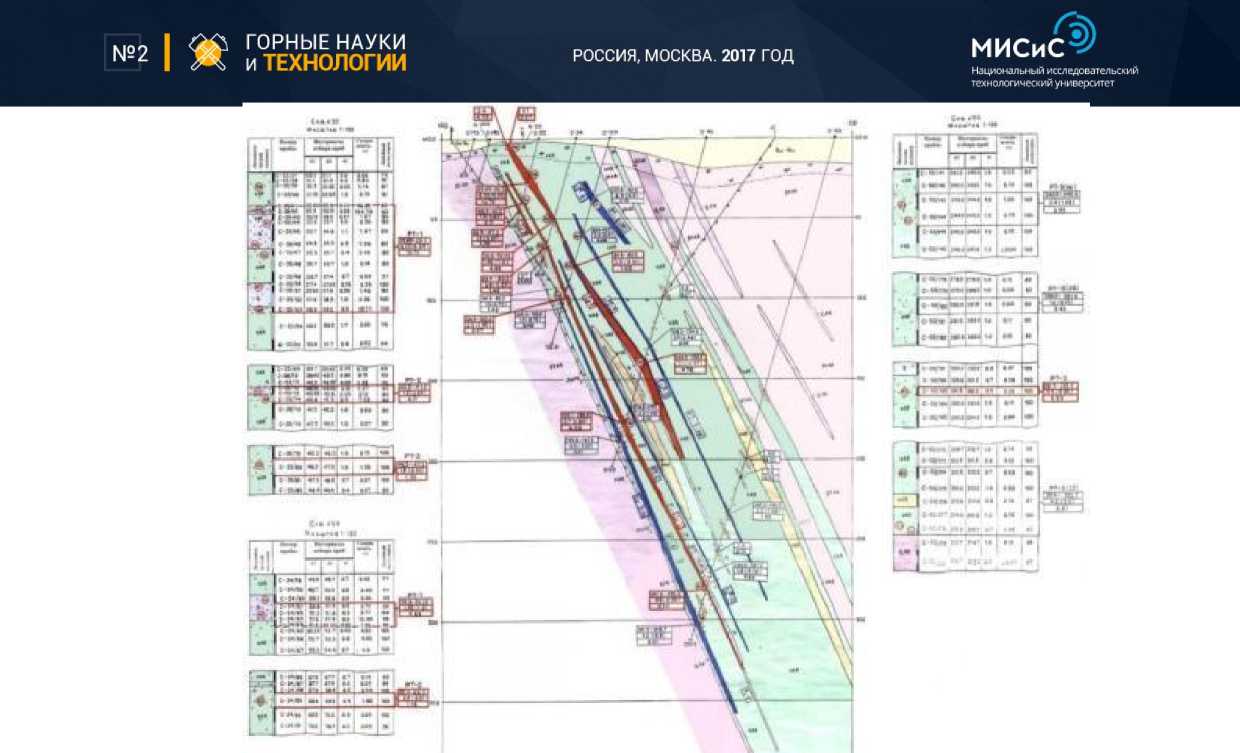

Стратиграфическая позиция: на рис. 7 представлен типичный разрез ру-допроявления Притрассовое. Исследователями неоднократно отмечено [1, 5, 6, 8, 23, 28], что рудовмещающая толща пород нии фёдоровской (юго-запад) и курум-канской свит. Отмечено также обязатель ное присутствие в разрезе, в непосредственной близости от продуктивных горизонтов, гранитных интрузий.

основного состава залегает на сочлене-

Рис. 2. Геологическая карта рудного поля Калгурли. М-б 1 : 200000 [21]

Рис. 3. Аномальное магнитное поле Верхне-Любкакайского рудного поля по данным аэромагниторазведки. М-б 1 : 200000

Рис. 4. Аномальное магнитное поле рудного поля Калгурли по данным аэромагниторазведки. М-б 1 : 200000

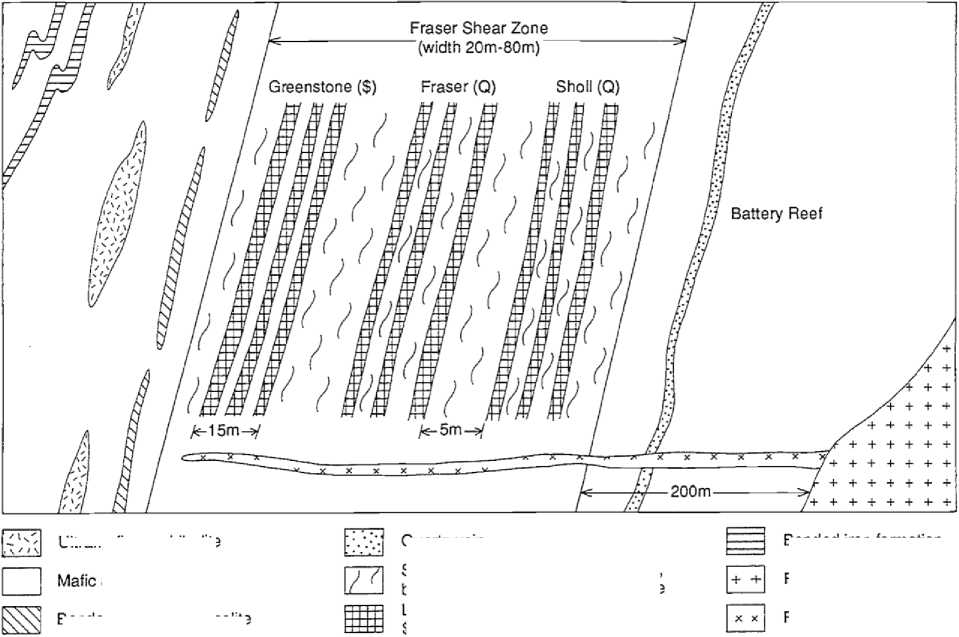

В материалах 12-й Австралийской геологической конвенции [19] приведён схематический геологический разрез по разведочной линии на золоторудной шахте Fraser. Эта иллюстрация представлена на рис. 8. Нетрудно заметить, что положение рудоконтролирующей толщи и состав вмещающих пород, включая близость гранитного плутона, аналогичны разрезу на рис. 7.

К сожалению, формат статьи не позволяет подробно остановиться на геохимической и петрохимической характеристиках пород Южно-Якутского и Австралийского золоторудных полей. Наглядно оценить близость геохимических характеристик пород позволяют диаграммы, приведённые на рис. 6. Наиболее близки по характеристикам ультрамафиты Верх-не-Любкакайского рудного поля и коматииты террейна Kalgoorlie, при описании которых авторы работ [1, 13] особое внимание уделили особой роли в процессах рудообразования. При построении диаграмм использованы данные, приведён- ные в работах А.А. Кравченко [1] и P.C. Hayman с соавторами [13].

В заключение сравнения рудных полей отметим, что исследователи оценивают процесс генезиса руд примерно одинаково – А.А. Кравченко в своей работе [1] предлагает полигенную и поли-хронную модель рудообразования месторождения им. Пинигина, основную роль в этой модели автор отводит базитам и ультрабазитам медведевского комплекса, внедрившимся в позднеколлизионные межкупольные сдвиговые зоны локального растяжения. W.R. Fullerton в своей диссертационной работе «The Kalgoorlie Gold: A review of factors of formation for a giant gold deposit» также приходит к выводу об определяющей роли в процессе рудообразования тектонического фактора: «Реактивация существующих сдвиговых зон, вызванная региональной левосторонней подвижкой, привела к подъёму мафит-ультрамафитовых пород Golden Mile относительно смежных толщ» [11].

Конечно, для утверждения об абсолютной аналогии месторождений золото- рудного поля Калгурли и Верхне-Любкакайского поля требуется гораздо больший объем исследований, на этом же этапе можно сделать вывод о близости тектонических и структурных позиций месторождений, о весьма высоком сходстве геохимических и петрохимических характеристик.

Рис. 5. Аномальное магнитное поле рудного поля Калгурли по данным аэромагниторазведки. М-б 1 : 200000

И в качестве маркетингового, простого и наглядного примера ещё раз об- ратимся к планам аномального магнитного поля месторождений (рис. 3 и 4) – в этом случае мы уже на этом этапе исследований можем сделать вывод о практически идеальном сходстве аномалий – как по амплитуде, так и по морфологии. Конечно, можно предположить, что аномалий магнитного поля подобного вида можно найти достаточное количество. Но есть ещё целый ряд характеристик, позволяющих оценить уникальность сходства аномалий совершенно по-другому: аномалии магнитного поля в плане совпадают с гравитационными аномалиями, свидетельствующими о наличии купольных поднятий фундамента; породы, обусловившие существование аномалий магнитного поля близки по своим геохимическим характеристикам; структуры, картированные этими аномалиями, аналогичны – узкие антиклинальные складки; возраст структур примерно одинаков; и, конечно, основной аргумент, требующий внимательного отношения к аномалиям-близнецам – аномалия на рис. 4 связана с золоторудным полем Калгурли, включающим в себя целый ряд уникальных золоторудных месторождений с подсчитанными запасами более полутора тысяч тонн золота, аномалия на рис. 3 – со средним (на текущем этапе исследований), но весьма перспективным месторождением им. Пинигина, локализованным в докембрийских образованиях Алдано-Станового щита.

Да, на современном этапе исследований о строении и запасах месторождения им. Пинигина известно слишком немного, но целый ряд фактов, в том числе и перечисленных в этой статье, позволяет предполагать, что промышленный потенциал месторождения недооценен.

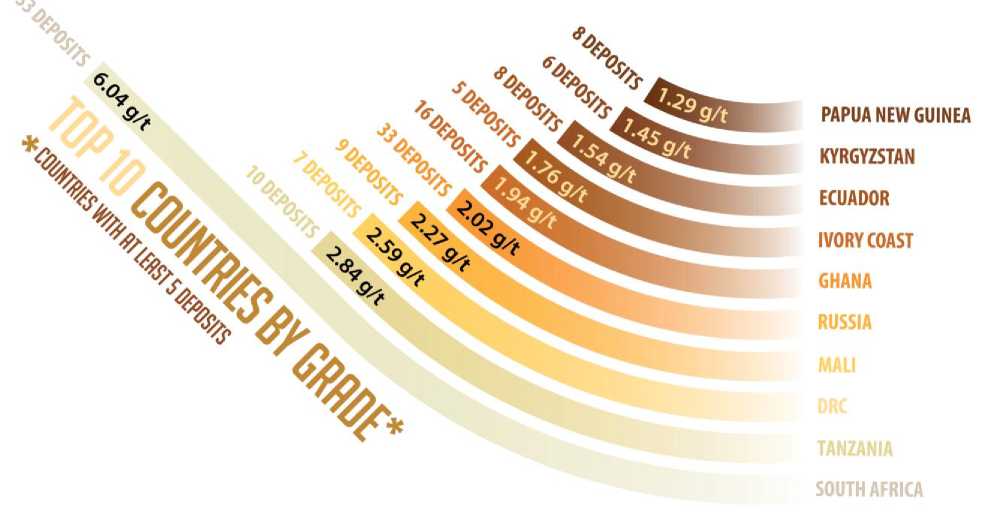

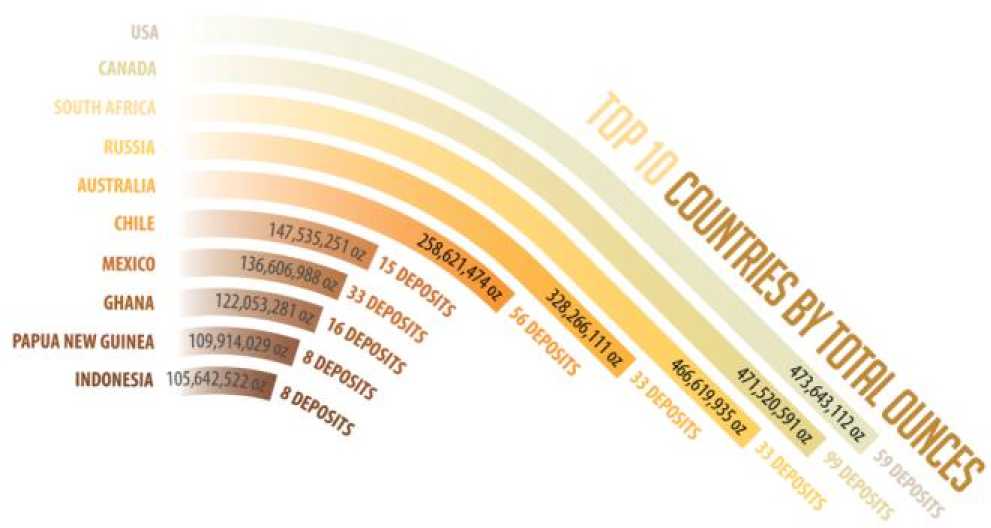

В заключение – немного статистики. На рис. 9 изображена диаграмма рейтинга стран по содержанию золота в тонне руды. Россия с показателем 2,02 г/т занимает в этом рейтинге почетное пятое место. Рис. 10 – рейтинг стран по суммарному запасу золоторудных месторождений. Россия, с запасами 9306 т на комфортном четвертом месте [16].

Рис. 6. Геохимические характеристики рудоконтролирующих толщ

№2

РОССИЯ, МОСКВА. 2017 ГОД

МИСиС

Национальный исследовательский технологический университет

ГОРНЫЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 7. Разрез по разведочной линии V рудопроявления Притрассовое. Зеленая заливка – рудовмещающая толща пород основного состава, розовое – гнейсы и гранито-гнейсы фёдоровской свиты, светло-розовое – породы курумканской свиты

Banded iron formation

Pluton

Pegmatite

Banded biotite amphibolite

Quartz vein

Shear zone - ultramafic amphibolite, banded-schistose biotite amphibolite Lode

$=sutphide Q=quartz

Рис. 8. Схематический разрез золоторудной шахты Fraser [19]

Ultramafic amphibolite

Рис. 9. Топ 10 стран по месторождениям с высокими содержаниями золота [16]

Рис. 10. Топ 10 стран по суммарным запасам [16]

Позволим себе оптимистический прогноз. При наиболее благоприятном развитии событий потенциал Верхне-Любкакайского рудного поля оценивается в 600–1000 тонн золота. При среднем содержании золота в рудных телах от 2,25 до 5,45 г/т [4]. С этими показателями Верхне-Любкакайское рудное поле повлияет на статистические данные -по содержаниям золота будет получен при- рост примерно 4 % - до 2,1 г/т, а по запасам - прирост от 6,5 до 10 %.

Десять процентов прироста запасов – это потенциальные 28 т годового прироста производства золота для страны. Пока это только очень оптимистический прогноз.

Риск инвестора на современном этапе готовности месторождения к эксплуатации велик. Месторождений такого типа на Ал- данском щите ранее не находили, потенциал этих месторождений неясен. Но шансы, что оптимистический прогноз сбудется – есть.

In stock:

Список литературы Сравнительный анализ докембрийских золотоносных образований кристаллических щитов

- Кравченко А.А. Генезис золотоносных докембрийских метабазитов центральной части Алдано-Станового щита: на примере месторождения им. П. Пинигина//дисс. канд. геол.-минерал. наук. Новосибирск, 2009. -189 с.

- Некрасов Е.М. Зарубежные эндогенные месторождения золота/Е.М. Некрасов, Москва: Недра, 1988. -215 c.

- Сафонов Ю.Г. Потенциальные возможности развития минерально-сырьевой базы золота России в ХХI веке . URL: http://www.geoclab.ru/articles/96/1549/.

- Сясько А.А., Гриб Н.Н. Прогноз ресурсов золоторудных месторождений по данным геохимического опробования//Руды и металлы. 2012. № 5. C. 36-42.

- Сясько А.А., Гриб Н.Н., Качаев А.В. Выделение поисковых критериев золоторудных месторождений докембрия на Алданском щите//Депозитарий издательства МГГУ. 2008. № 639/07-08. C. 19.

- Сясько А.А., Гриб Н.Н., Качаев А.В. Анализ геологии докембрийских золоторудных месторождений Колар (Индия) и Алдано-Станового щита (Южная Якутия)//Современные проблемы науки и образования. 2009. № 6-3. C. 33-38.

- Сясько А.А., Гриб Н.Н., Качаев А.В. О перспективности золоторудных месторождений нового типа Алданского щита//Руды и металлы. 2012. № 5. C. 30-35.

- Сясько А.А., Гриб Н.Н., Никитин В.М. Сравнительная характеристика архейских золоторудных месторождений//Наука и образование. 2006. № 4/44. C. 58-65.

- Bateman R., Hagemann S. Gold mineralisation throughout about 45 Ma of Archaean orogenesis: protracted flux of gold in the Golden Mile, Yilgarn craton, Western Australia//Mineralium Deposita. 2004. № 39. C. 536-559.

- Berger B.R. Descriptive model of Homestake Au, in Cox, D.P., and Singer, D.A., eds., Mineral Deposit Models//U.S. Geological Survey Bulletin. 1986. № 1693. C. 244.

- Fullerton W.R. The Kalgoorlie gold: A review of factors of formation for a giant gold deposit//Dissertations in Geology at Lund University. 2013. № 334 (21).

- Hanes J.A., Archibald D.A., Hodgson C.J. Dating of Archean auriferous quartz vein deposits in the Abitibi greenstone belt, Canada; 40 Ar/39 Ar evidence for a 70-to 100-my-time gap between plutonism-//Economic Geology. 1992. № 87. C. 1849-1861.

- Hayman P.C. . Evolution of a ∼2.7Ga large igneous province: A volcanological, geochemical and geochronological study of the Agnew Greenstone Belt, and new regional correlations for the Kalgoorlie Terrane (Yilgarn Craton, Western Australia)//Precambrian Research. 2015. (270). C. 334-368.

- Hodgson C.J., Hamilton J.V. Gold mineralization in the Abitibi greenstone belt: end-stage results of Archean collisional tectonics? под ред. D.I. Keays, R.R.; Ramsay, W.R.H.; Groves, Economic Geology, 1989. 86-100 с.

- Klein T., Day W. Descriptive and grade-tonnage models of Archean low-sulfide Au-quartz veins and a revised grade-tonnage model of Homestake Au//United States Department of the interior geological survey, Open-file Report. 1994.

- Natural Resource Holdings Global Gold Mines & Deposits 2013 Ranking 2013. C. 1-40.

- Qiu Y., Groves D.I. Late Archean collision and delamination in the southwest Yilgarn Craton: the driving force for Arche-an orogenic lode-gold mineralization//Economic Geology. 1999. (94). C. 115-122.

- Shackleton J.M., Spry P.G., Bateman R. Telluride mineralogy of the Golden Mile deposit, Kalgoorlie, Western Australia//Canadian Mineralogist. 2003. № 6 (41). C. 1503-1524.

- 12th Australian Geological Convention под ред. W.K. Witt, D.I. Groves, S.E. Ho, Geological-е изд., East Perth:, 1994. 87 c.

- Kolar Gold Limited . URL: http://graftonresources.com/wp-content/uploads/2011/09/Ocean-Report-May-2011.pdf.

- Depatment of Mines and Petroleum Goverment of Western Australia . URL: http://warims.dmp.wa.gov.au/GeoView/Viewer.html?Viewer=GeoVIEW.

- Амарский В.Г., Сясько А.А. Проект на проведение поисковых работ в пределах Верхне-Любкакайского рудного поля на 2000-2003 гг. Чульман, 2001.

- Амарский В.Г., Швец В.Н. Отчет о поисковых работах на рудное золото, проведенных на площади Верхне-Любкакайского рудного поля в 2000-2003 гг. Чульман, 2003.

- Гусев В.П. Отчет о результатах поисковых работ на слабоизученных площадях Южной Якутии с признаками золотого оруденения неустановленных типов (Центрально-Алданский район и прилегающие площади) за 1983-1989 годы. Алдан, 1990.

- Морозов В.М., Ядрышникова Р.Г. Отчет о результатах аэромагнитной съемки масштабов 1:10000 и 1:25000, выполненной в Южно-Алданском железорудном районе в 1976-1977 г.г. Нюрба, 1978.

- Поляков Н.П. Геологические материалы к технико-экономическим соображениям (ТЭС) о возможном промышленном значении железных руд Леглиерского рудного поля. Чульман, 1987.

- Сафонов А.М. Геологическое строение и полезные ископаемые центральной части Темулякит-Тунгурчинской рудной зоны (отчет Лемочинской партии о результатах АФГК-50 и поисков золота, проведенных в 1983-1988 гг. в центральной части зоны). Чульман, 1988.

- Торопыгин С.Б., Сясько А.А. Отчет по результатам поисково-ревизионных работ на проявлениях золота Кур и Притрассовое. Чульман, 2001.