Сравнительный анализ изменения размеров синусов Вальсальвы в среднесрочном периоде наблюдения после протезирования восходящей аорты и бикуспидального / трикуспидального аортального клапана

Автор: Козлов Б.Н., Панфилов Д.С., Базарбекова Б.А., Панфилова Н.О.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 2 т.40, 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Вопрос адекватной хирургической тактики в отношении объема резекции аортальной стенки при стенозе аортального клапана в сочетании с аневризмой восходящей аорты (АВА) признается актуальным и дискутабельным. Цель: сравнительный анализ среднесрочных результатов хирургической реконструкции восходящей аорты и протезирования аортального клапана по поводу стеноза у пациентов с его двустворчатой и трехстворчатой анатомией с умеренным расширением синусов Вальсальвы. Материал и методы. Был проведен ретроспективный анализ результатов хирургического лечения 102 пациентов с АВА и стенотическим пороком аортального клапана. Все пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от анатомии аортального клапана: группу с бикуспидальным (БАК) (АВА + БАК, n = 75) или трикуспидальным (ТАК) (АВА + ТАК, n = 27) аортальным клапаном. Анализ данных включал межгрупповое сопоставление послеоперационных результатов в ближайшем и среднесрочном послеоперационном периодах. Результаты. Общая среднесрочная выживаемость пациентов групп с АВА + БАК и АВА + ТАК достигла 97,4 и 100% соответственно. Не было эпизодов повторного хирургического вмешательства на грудной аорте. У пациентов группы с АВА + БАК было отмечено умеренное увеличение синусов Вальсальвы, а у пациентов группы с АВА + ТАК выявлено уменьшение размеров корня аорты в послеоперационном периоде. Заключение. Сочетанные операции по поводу АВА и стенозированного аортального клапана ассоциированы с удовлетворительными ранними и среднесрочными результатами, включая высокий уровень выживаемости и свободы от реоперации в сроки до 36 мес. вне зависимости от анатомии аортального клапана.

Восходящая аорта, аневризма аорты, аортальный клапан

Короткий адрес: https://sciup.org/149148582

IDR: 149148582 | УДК: 616.126.52-089.844-77-089.168.1-047.44 | DOI: 10.29001/2073-8552-2025-40-2-53-61

Текст научной статьи Сравнительный анализ изменения размеров синусов Вальсальвы в среднесрочном периоде наблюдения после протезирования восходящей аорты и бикуспидального / трикуспидального аортального клапана

Введение . Вопрос адекватной хирургической тактики в отношении объема резекции аортальной стенки при стенозе аортального клапана в сочетании с аневризмой восходящей аорты (АВА) признается актуальным и дискутабельным. Цель : сравнительный анализ среднесрочных результатов хирургической реконструкции восходящей аорты и протезирования аортального клапана по поводу стеноза у пациентов с его двустворчатой и трехстворчатой анатомией с умеренным расширением синусов Вальсальвы.

Материал и методы . Был проведен ретроспективный анализ результатов хирургического лечения 102 пациентов с АВА и стенотическим пороком аортального клапана. Все пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от анатомии аортального клапана: группу с бикуспидальным (БАК) (АВА + БАК, n = 75) или трикуспидальным (ТАК) (АВА + ТАК, n = 27) аортальным клапаном. Анализ данных включал межгрупповое сопоставление послеоперационных результатов в ближайшем и среднесрочном послеоперационном периодах.

Результаты . Общая среднесрочная выживаемость пациентов групп с АВА + БАК и АВА + ТАК достигла 97,4 и 100% соответственно. Не было эпизодов повторного хирургического вмешательства на грудной аорте. У пациентов группы с АВА + БАК было отмечено умеренное увеличение синусов Вальсальвы, а у пациентов группы с АВА + ТАК выявлено уменьшение размеров корня аорты в послеоперационном периоде.

Заключение . Сочетанные операции по поводу АВА и стенозированного аортального клапана ассоциированы с удовлетворительными ранними и среднесрочными результатами, включая высокий уровень выживаемости и свободы от реоперации в сроки до 36 мес. вне зависимости от анатомии аортального клапана.

Соответствие принципам этики:

восходящая аорта; аневризма аорты; аортальный клапан.

работа выполнена без задействования грантов и финансовой поддержки общественных, некоммерческих и коммерческих организаций.

исследование было одобрено локальным этическим комитетом НИИ кардиологии Томского НИМЦ (протокол № 205 от 08.12.2020 г.) и проведено в соответствии с этическими нормами, изложенными в Хельсинкской декларации (с пересмотром 2008 г.). У всех пациентов было получено письменное информированное согласие.

Козлов Б.Н., Панфилов Д.С., Базарбекова Б.А., Панфилова Н.О. Сравнительный анализ изменения размеров синусов Вальсальвы в среднесрочном периоде наблюдения после протезирования восходящей аорты и бикуспидального / трикуспидального аортального клапана. Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины. 2025;40(2): 53–61.

Comparative analysis of changes in the sizes of Valsalva sinuses at medium-term follow-up after prosthetics of the ascending aorta and bicuspid/tricuspid aortic valve

Boris N Kozlov1, Dmitri S. Panfilov1, Botazhan A. Bazarbekova1,Natalia O. Panfilova2

-

1 Cardiology Research Institute, Tomsk National Research Medical Center, Russian Academy of Sciences (Cardiology Research Institute, Tomsk NRMC), 111a, Kievskaya str., Tomsk, 634012, Russian Federation

-

2 Novokuznetsk City Clinical Hospital No. 29 named after A.A. Lutsik,

-

49 , Sovetskoj Armii prospekt, Novokuzneck, 654038, Russian Federation

Introduction . The issue of adequate surgical tactics in relation to the volume of aortic wall resection in aortic valve stenosis in combination with an ascending aortic aneurysm is recognized as relevant and debatable.

Aim : To compare the mid-term results of surgical reconstruction of the ascending aorta and prosthetics of the aortic valve for stenosis in patients with its bicuspid and tricuspid anatomy.

Material and Methods . A retrospective analysis of the results of surgical treatment of 102 patients with ascending aortic aneurysm and aortic valve stenotic defect was performed. All patients were divided into 2 groups depending on the anatomy of the aortic valve: bicuspid (AAA + BAV, n = 75) or tricuspid (AAA + TAV, n = 27). The data analysis included an intergroup comparison of postoperative results in the near and midi-term postoperative periods.

Results . Mid-term survival of AAA + BAV and AAA + TAV patients it reached 97.4% and 100%, respectively. There were no episodes of repeated surgical intervention on the thoracic aorta. In AAA + BAV patients, a moderate increase in Valsalva sinuses was noted, and in AAA + TAV patients, a decrease in the size of the aortic root was noted in the postoperative period. Conclusion . Combined surgeriess for ascending aortic aneurysm and stenotic aortic valve are associated with satisfactory early and mid-term results, including high level of survival and freedom from surgery for up to 36 months, regardless of the anatomy of the aortic valve.

Сочетание аневризмы восходящей аорты (АВА) и стеноза аортального клапана обусловлено генетической и гемодинамической взаимосвязью, поэтому понимание как генетических, так и гемодинамических аспектов взаимосвязи между ними имеет решающее значение для оптимизации лечения и улучшения исходов у этой группы пациентов. В структуре конкомитантной патологии АВА сочетается как с трикуспидальным (ТАК), так и с бикуспидальным аортальным клапаном (БАК) [1].

Несмотря на то, что в литературе опубликованы сведения, затрагивающие этиопатогенетические вопросы, а также результаты различной хирургической тактики у пациентов обеих групп, разносторонний анализ течения послеоперационного периода после протезирования восходящей аорты и аортального клапана у пациентов при умеренном расширении синусов Вальсальвы в высокой степени актуален вследствие разных исходных анатомических особенностей [2, 3].

Детальный сравнительный анализ послеоперационного течения необходим, чтобы понять, как различные анатомические особенности, такие как БАК или ТАК), влияют на послеоперационные результаты хирургического лечения, в особенности на динамику изменения размеров корня аорты у пациентов при исходном умеренном расширении синусов Вальсальвы, чем и обусловлена цель проведения исследования.

Исследование было одобрено локальным этическим комитетом НИИ кардиологии Томского НИМЦ (протокол № 205 от 08.12.2020 г.) и проведено в соответствии с этическими нормами, изложенными в Хельсинкской декларации 1975 г. (с пересмотром 2008 г.). У всех пациентов было получено письменное информированное согласие.

За 10-летний период (2012–2022 гг.) плановое хирургическое лечение, заключающееся в протезировании восходящей аорты и дуги («hemiarch») и аортального клапана по поводу стеноза, было выполнено 102 пациентам [4]. В зависимости от анатомии аортального клапана все пациенты были разделены на 2 группы: группу с АВА с БАК (АВА + БАК, n = 75) и группу с АВА с ТАК (АВА + ТАК, n = 27). В этих группах проведен сравнительный субанализ различий клинических и инструментальных показателей в подгруппах пациентов с зависимости от размеров синусов Вальсальвы (менее 40 мм и более 40 мм), с не-дилатированным и дилатированным корнем аорты. Критериями исключения были расслоение аорты, аневризма синусов Вальсальвы ≥ 50 мм, изолированная аортальная регургитация (≥ 2-й степени), синдромные АВА, повторные вмешательства на аортальном клапане, острый коронарный синдром, необходимость сочетанного протезирования митрального и / или трикуспидального клапанов, наличие тяжелых сопутствующих заболеваний, не позволяющих провести хирургическое вмешательство, нежелание пациента участвовать в исследовании.

В ретроспективном исследовании был проведен анализ среднесрочной выживаемости обсуждаемых пациентов, проанализированы динамика прироста размеров нерезецированных синусов Вальсальвы в течение всего срока наблюдения и потребности в повторных аортальных вмешательствах.

Предоперационные характеристики пациентов, включенных в исследование, представлены в таблице 1.

В протокол исследования были включены следующие стандартизированные методы инструментальной диагностики: трансторакальная эхокардиография (ЭхоКГ), мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) всей аорты, выполняемая с синхронизацией с электрокардиограммой (ЭКГ-синхронизацией) [5].

Сроки контрольного обследования пациентов были установлены в раннем послеоперационном периоде, через 12, 24 и 36 мес. после операции, пациентов госпитализировали в стационар с целью контрольного обследования.

Статистическую обработку данных проводили в программе STATISTICA 10.0. Нормальность распределения количественных показателей проверяли с помощью критерия Шапиро – Уилка.

Для показателей, характеризующих качественные признаки, указывали абсолютное число (n) и относительную величину (%). Количественные показатели, подчиняющиеся нормальному закону распределения, описывали с помощью среднего значения (M) и стандартного отклонения (± SD).

При неизвестном законе распределения данных дескриптивные характеристики были продемонстрированы в виде медианы (Me) [первый квартиль; третий квартиль] для числовых данных, категориальные данные представлены количеством случаев (процент) в каждой категории.

При нормальном законе распределения данных для проверки статистической значимости различий количе- ственных показателей в сравниваемых группах использовали t-критерий Стьюдента для независимых групп. В случае невозможности применения методов параметрической статистики для оценки различий средних рангов в двух независимых группах использовали непарный U-критерий Манна – Уитни. Для сравнения категориальных переменных применяли точный двусторонний критерий Фишера и хи-квадрат.

Анализ выживаемости и свободы от реоперации проводили с построением кривых выживаемости Каплана Мейера, при сравнении кривых использовали log-rank тест. Границы статистической значимости результатов определяли при p = 0,05.

Возраст включенных в анализ пациентов колебался от 32 до 79 лет и составлял в среднем 53,6 ± 1,8 года в группе с АВА + БАК и 60,5 ± 1,9 года в группе с АВА + ТАК ( p = 0,07). В группе с АВА + БАК преобладали пациенты мужского пола, в группе с АВА + ТАК – женского пола (см. табл. 1).

Такие антропометрические показатели, как рост, вес, индекс массы тела и площадь поверхности тела не имели статистически значимых различий в анализируемых группах больных.

Структура сопутствующей и фоновой патологии детализирована в таблице 1. В целом группы были сопоставимы по всем анализируемым дооперационным показателям. Наиболее часто диагностируемым фоновым заболеванием в группах с АBА + БАК и АBА + ТАК была артериальная гипертензия, которую определяли у 45 (60%) и 15 (55,5%) пациентов, соответственно ( р = 0,68). Ишемическая болезнь сердца была выявлена у 5 (6,7%) пациентов в группе с АВА + БАК и у 4 (14,8%) больных в группе с АBА + ТАК ( р = 0,11).

Такие заболевания, как хроническая обструктивная болезнь легких, фибрилляция предсердий, хроническая болезнь почек были диагностированы в единичных случаях.

В таблице 2 представлены дооперационные показатели эхокардиографического исследования.

Согласно данным ЭхоКГ, у пациентов в группе с АВА + БАК между подгруппами с недилатированным и дилатированным корнем аорты не было статистически значимых различий по величине пикового (60,5 [38; 71] и 57 [33; 71] мм рт. ст., p = 0,45) и среднего (35,5 [22; 41] и 30 [17; 40] мм рт. ст., p = 0,22) градиента на аортальном клапане до операции. У пациентов с АBА + ТАК в исследуемых подгруппах значения пикового (57,5 [54,5; 83] и 56 [42; 76] мм рт. ст., p = 0,64) и среднего (34,5 [31; 47] и 31 [22; 43] мм рт. ст., p = 0,48) градиента были также сопоставимы. Стоит отметить, что ни в одной из групп и подгрупп не было пациентов с узким фиброзным кольцом аортального клапана. Фракция выброса левого желудочка ни в одной из групп и подгрупп не определялась ниже 60%. Конечно-систолический и конечно-диастолический размеры левого желудочка также не выходили за рамки нормальных значений в анализируемых группах и подгруппах.

Данные результатов МСКТ представлены в таблице 3.

Согласно результатам проведенной МСКТ-панаорто-графии, было отмечено, что у всех пациентов средний размер восходящей аорты (уровень бифуркации легочного ствола) был более 50 мм, что соответствует кри-

Таблица 1 . Предоперационная характеристика пациентов

Table 1 . Preoperative characteristics of patients

|

Параметры |

Группа с АВА + БАК |

Группа с АВА + ТАК |

|||||

|

d < 40 мм, n = 36 |

d = 40–49 мм, n = 39 |

p |

d < 40 мм n = 9 |

d = 40–49 мм, n = 18 |

p |

||

|

Возраст, лет |

53,4 ± 12,2 |

55,1 ± 13,3 |

0,56 |

64,3 ± 7,4 |

60,7 ± 9,3 |

0,49 |

|

|

Мужской пол, n (%) |

20 (55,5) |

31 (79,5) |

0,03 |

3 (33,3) |

6 (33,3) |

0,99 |

|

|

Артериальная гипертензия, n (%) |

21 (58,3) |

24 (61,5) |

0,77 |

4 (44,4) |

11 (61,1) |

0,41 |

|

|

Ишемическая болезнь сердца, n (%) |

1 (2,8) |

4 (10,3) |

0,67 |

1 (11,1) |

3 (16,7) |

0,71 |

|

|

Фибрилляция предсердий, n (%) |

1 (2,7) |

3 (7,7) |

0,09 |

1 (11,1) |

3 (16,7) |

0,71 |

|

|

ХОБЛ, n (%) |

1 (2,8) |

6 (15,4) |

0,06 |

1 (11,1) |

1 (5,6) |

0,61 |

|

|

ХБП, n (%) |

1 (2,8) |

4 (10,3) |

0,19 |

– |

1 (5,6) |

0,26 |

|

|

СКФ, мл/мин/1,73м2 |

80,5 [67; 99] |

89,5 [74; 106] |

0,26 |

87 [73; 101] |

88,9 [79; 103] |

0,34 |

|

|

ФК NYHA |

I |

10 (27,8) |

5 (12,8) |

0,11 |

1 (11,1) |

– |

0,15 |

|

II |

10 (27,8) |

11 (28,2) |

0,97 |

2 (22,2) |

5 (27,8) |

0,76 |

|

|

III |

7 (19,4) |

9 (23,1) |

0,71 |

2 (22,2) |

5 (27,8) |

0,76 |

|

|

IV |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Примечание. ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких, ХБП – хроническая болезнь почек, СКФ – скорость клубочковой фильтрации, ФК – функциональный класс, NYHA – классификация New York Heart Association.

Таблица 2 . Дооперационные данные эхокардиографии

Table 2 . Preoperative echocardiography parameters

|

Параметры |

Группа с АВА + БАК |

Группа с АВА + ТАК |

||||

|

d < 40 мм, n = 36 |

d = 40–49 мм, n = 39 |

p |

d < 40 мм n = 9 |

d = 40–49 мм, n = 18 |

p |

|

|

фк АоК |

24 ± 2,3 |

23 ± 1,9 |

0,38 |

26,3 ± 3,2 |

26 ± 2,3 |

0,83 |

|

Пик. град. АоК, мм рт. ст. |

60,5 [38; 71] |

57 [33; 71] |

0,45 |

57,5 [54,5; 83] |

56 [42; 76] |

0,64 |

|

Ср. град. АоК, мм рт. ст. |

35,5 [22; 41] |

30 [17; 40] |

0,22 |

34,5 [31; 47] |

31 [22; 43] |

0,48 |

|

ФВ ЛЖ, % |

65 [62; 69] |

62 [55; 65] |

0,001 |

64 [62; 65] |

62 [57; 64] |

0,32 |

Примечание. фк АоК – фиброзное кольцо аортального клапана, пик. град. АоК – пиковый градиент на аортальном клапане, ср. град. АоК – средний градиент на аортальном клапане, ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка.

Таблица 3 . Дооперационные данные МСКТ-аортографии

Table 3 . Preoperative parameters of MSCT aortography

Средний размер аорты перед брахиоцефальным стволом в группах с АВА + БАК находился на уровне 4 см (без статистических различий в подгруппах с корнем аорты до 40 мм и более 40 мм), тогда как в группе АBА + ТАК данный показатель превышал этот порог (также без статистических различий в исследуемых подгруппах).

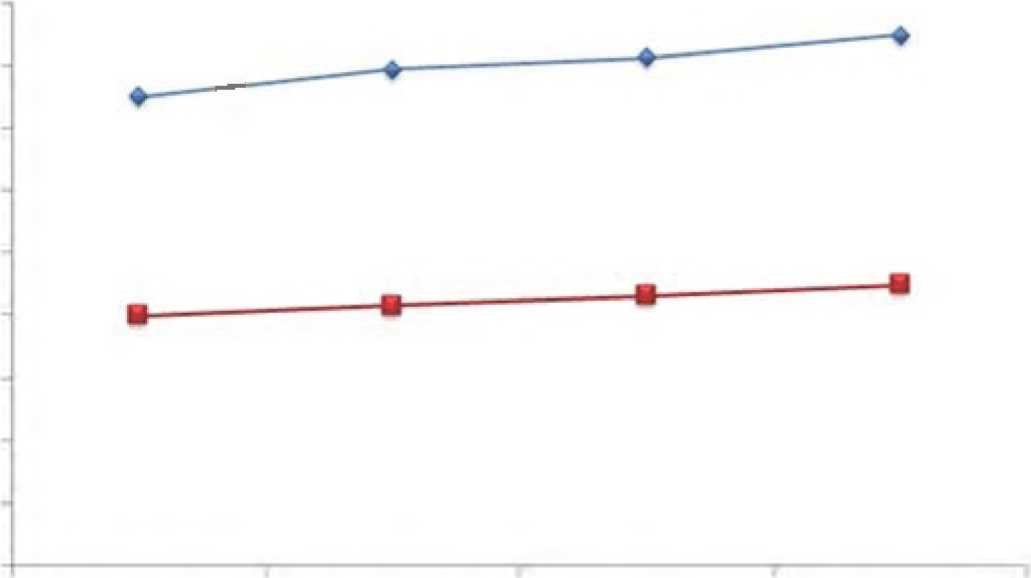

Выживаемость пациентов после протезирования восходящей аорты и БАК в подгруппах с нерасширенными (менее 40 мм) и расширенными (более 40 мм) синусами Вальсальвы к концу срока наблюдения достигла уровня в 87,4 и 94,3% соответственно ( p = 0,324) (рис. 1).

Установленными причинами трех случаев смерти были онкологическое заболевание и политравма. Еще в одном случае причина смерти осталась неустановленной. Свобода от повторной аортальной операции составила 100% в обеих подгруппах ( p = 1,0).

Выживаемость пациентов в сроки до 36 мес. после протезирования восходящей аорты и ТАК составила 100% в обеих подгруппах ( p = 1,0).

Свобода от повторного аортального вмешательства в

1,0

• la 16

24 30 36

Срок наблюдения, мес.

Рисунок 1. Кривая выживаемости Каплана Мейера в подгруппах с нерасширенными (1а) и расширенными (1б) синусами Вальсальвы у пациентов в группе с АВА + БАК

Figure 1. Kaplan-Meier survival curve in subgroups with non-expanded (1a) and expanded (1b) Valsalva sinuses in patients in the AAA + BAV group течение 3 лет после операции в обеих подгруппах составила 100% (p = 1,0).

Дополнительно были проанализированы приросты средних размеров нерезецированных синусов Вальсальвы у наблюдаемых пациентов.

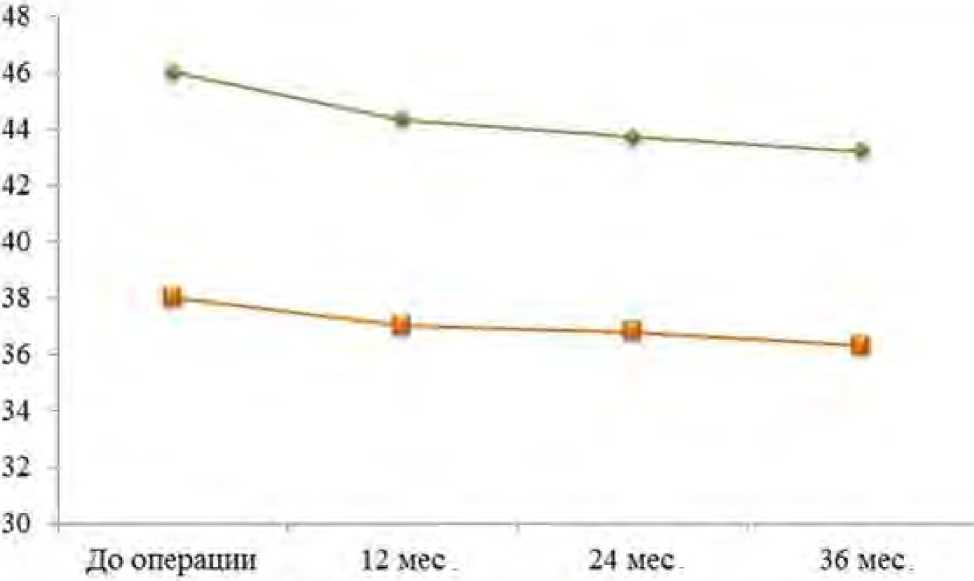

У пациентов в группе с АВА + БАК, в подгруппах с корнем аорты < 40 мм (недилатированный корень аорты) и с корнем аорты 40–49 мм (дилатированный корень аорты) предоперационные медианы размера аорты на уровне синусов Вальсальвы были 38 [36; 39]м и 45 [43; 47] мм соответственно ( p < 0,001).

В течение всего периода наблюдения после операции была отмечена тенденция к увеличению средних размеров корня аорты у пациентов обеих подгрупп. Так, в подгруппе с недилатированным корнем аорты отмечали прирост на 0,32 ± 0,08 мм через 12 мес., дополнительно на 0,33 ± 0,07 мм через 24 мес. и еще на 0,33 ± 0,08 мм через 36 мес. после операции. В подгруппе с дилатированным также определяли тенденцию к приросту средних размеров корня аорты, который составил 0,88 ± 0,26 мм через 12 мес. К 24-му мес. средний размер корня аорты увеличивался еще на 0,36 ± 0,07 мм, через 36 мес. после операции прирост синусов Вальсальвы составил 0,71 ± 0,09 мм.

Таким образом, у пациентов с недилатированным и дилатированным корнем аорты группы с АВА + БАК отмечалось увеличение среднего размера корня аорты со скоростью 0,32 ± 0,27 мм/год и 0,65 ± 0,51 мм/год соответственно ( p = 0,041). Ни у одного пациента в среднесрочном периоде наблюдения (36 мес.) не было достигнуто критериев аневризмы (негативное ремоделирование корня аорты). Изменение размеров корня аорты у обсуждаемых пациентов приведено на рисунке 2.

В группе пациентов с АВА + ТАК наблюдали инвертированную картину динамики размеров синусов Вальсальвы.

Дооперационный размер недилатированного и дилатированного корня аорты у пациентов группы с АBА + ТАК составил 38 [36; 39] и 46 [42; 48] мм соответственно ( p < 0,001). В отличие от пациентов группы с АВА + БАК

До операции 12 мес 24 мео. Збмес

-V- АВА + БАК, d = 40-49 мм ->• АВА + БАК, d < 40 мм

Рисунок 2. Изменение размеров корня аорты в течение 36 мес. наблюдения в подгруппах с недилатированным корнем аорты (красная кривая) и дилатированным корнем аорты (синяя кривая) у пациентов с аневризмой восходящей аорты и бикуспидальным аортальным клапаном

Figure 2. Aortic root size change during 36 months of follow-up in subgroups with undilated (red curve) and dilated aortic root (blue curve) in patients with ascending aortic aneurysm and bicuspid aortic valve в анализируемой группе отмечали обратную динамику размеров синусов Вальсальвы. Так, в подгруппе с неди-латированным коренем аорты размер аорты уменьшался на 1,0 ± 0,5 мм через 12 мес., дополнительно на 0,2 ± 0,1 мм через 24 мес. и еще на 0,5 ± 0,1 мм через 36 мес. после хирургического вмешательства. В подгруппе с дилатированным коренем аорты аналогично была выявлена тенденция к редукции размеров аорты на уровне синусов Вальсальвы: на 1,7 ± 0,9 мм через 12 мес., еще на 0,6 ± 0,3 мм через 24 мес. и на 0,5 ± 0,2 мм через 36 мес. после операции.

Таким образом, у пациентов группы с АBА + ТАК скорость уменьшения размеров недилатированного и дилатированного корня аорты составила 0,56 ± 0,43 мм/год и 0,93 ± 0,48 мм/год соответственно ( p = 0,028), что продемонстрировано на рисунке 3.

Также ни у одного пациента в среднесрочном периоде наблюдения (36 мес.) не было достигнуто критериев аневризмы (негативное ремоделирование корня аорты).

АВА в сочетании со стенозом аортального клапана, будь он бикуспидальной или трикуспидальной конфигурации, представляет собой серьезное и сложное заболевание, требующее тщательного планирования хирургического вмешательства. Выбор подходящего хирургического вмешательства зависит от многих факторов и включает оценку рисков и преимуществ каждой процедуры. Важные аспекты включают возможные хирургические осложнения, долгосрочные исходы и качество жизни после операции. До сих пор выбор адекватного объема оперативного вмешательства у пациентов с АВА в сочетании со стенозом БАК и ТАК признается актуальной проблемой [6–8].

Причина особого фокуса на анатомию аортального клапана у пациентов с АВА связана с эмбриологической общностью БАК и восходящего отдела аорты, что является ключевым фактором, обусловливающим особый подход к лечению пациентов с этим заболеванием. Предполагается, что БАК сам по себе может негативно влиять на стенку восходящей аорты, включая синусы Вальсальвы, что подтверждается результатами исследований ряда авторов [9–11]. БАК не только увеличивает риск стеноза или регургитации из-за аномальной структуры створок, но также связан с изменениями в структуре и функции восходящей аорты. Из-за нарушенного кровотока через аномальный клапан возникают аберрантные гемодинамические условия, которые могут способствовать развитию дилатации (расширения) аорты, аневризм и даже диссекции. Принимая во внимание эту особенность, высказывается предположение о целесообразности одномоментного протезирования аортального клапана, корня аорты и восходящего отдела [10, 12]. Так, S. Salihi и соавт. [11] опубликовали данные, демонстрирующие статистически значимое различие в скорости увеличения корня аорты после операции у пациентов с БАК относительно ТАК.

Вопрос о влиянии БАК на частоту аорто-связанных событий остается предметом научных дискуссий. Некоторые исследования указывают на повышенный риск аортальных осложнений у пациентов с БАК, в то время как

-♦► ABA + TAK, d = 40-49 мм -U ABA + TAK, d < 40 мм

Рисунок 3. Изменение размеров корня аорты в течение 36 месяцев наблюдения в подгруппах с недилатированным (оранжевая кривая) и дилатированным корнем аорты (зеленая кривая) у пациентов с аневризмой восходящей аорты и трикуспидальным аортальным клапаном

Figure 3. Aortic root size change during 36 months of follow-up in subgroups with undilated (orange curve) and dilated aortic root (green curve) in patients with ascending aortic aneurysm and tricuspid aortic valve другие данные демонстрируют отсутствие значительного различия по сравнению с пациентами с нормальным ТАК [13].

Нами были проанализированы результаты супрако-ронарного протезирования восходящей аорты с одномоментным протезированием БАК и ТАК. Супракоронарное протезирование восходящей аорты с одновременным протезированием БАК и ТАК является одной из хирургических стратегий для лечения заболеваний, поражающих восходящую аорту и аортальный клапан. Эта стратегия может быть использована в случаях аневризм восходящей аорты, не ассоциированных с сочетанной аневризмой корня аорты (размеры корня аорты пациентов менее 50 мм).

Основными положительными аспектами выбранной стратегии хирургического вмешательства являются:

-

1. Ограничение объема операции. В отличие от более экстенсивных операций, которые включают замену корня аорты, данная стратегия ограничивает хирургическое вмешательство резекцией только тубулярной части восходящей аорты. Это сокращает длительность операции и объем хирургического вмешательства.

-

2. Снижение рисков. Более ограниченное вмешательство потенциально снижает риски, связанные с операцией, такие как кровопотеря, осложнения, связанные с искусственным кровообращением, и общее время восстановления после операции.

-

3. Рациональная радикальность. Этот подход можно описать как «рационально радикальный», поскольку он позволяет достаточно радикально устранить патологию, при этом минимизируя агрессивность хирургического вмешательства.

-

4. Протезирование аортального клапана. Вмешательство включает протезирование аортального клапана, что необходимо при его поражении (стенозе, недостаточности) в сочетании с патологией аорты.

Таким образом, концепция сохранения корня аорты при операциях связана с попыткой минимизировать хирургическое вмешательство, сохраняя при этом естественную анатомию и механику сердца.

Ранние клинические результаты этого подхода показали удовлетворительные исходы, подтвердили его эффективность и безопасность, а также целесообразность применения данной стратегии у пациентов с АВА с сочетанным поражением аортального клапана [14].

Однако с противоположной стороны сохраняются гипотетические риски увеличения синусов Вальсальвы. Таким образом, анализ динамики размеров корня аорты после хирургического вмешательства, в частности при использовании методов, которые ограничивают реконструкцию только до тубулярной части аорты, является одним из важных вопросов для понимания долгосрочной стабильности и эффективности операции [15]. Эти данные имеют большое значение для определения долгосрочных результатов операции и прогнозирования будущих рисков для пациента. Наблюдение за пациентами в послеоперационном периоде и последующая оценка изменений размеров корня аорты в долгосрочной перспективе важны для раннего выявления возможных осложнений, которые могут потребовать дополнительного хирургического вмешательства.

Проведенный в исследовании анализ продемонстрировал умеренный темп роста размеров нерасширенного и расширенного корня аорты у пациентов с БАК в тече- ние всего срока наблюдения. При этом у всех пациентов с ТАК была отмечена редукция диаметров синусов Вальсальвы. Необходимо отметить, что полученные результаты согласуются с данными мировой литературы. S. Peterss и соавт. [16] наблюдали незначительное послеоперационное расширение корня аорты (0,41 мм/год) вне зависимости от анатомии аортального клапана. Аналогично R.K. Milewski и соавт. [17] не нашли статистически значимых различий по анализируемому параметру у подобных групп пациентов. При этом в работе I. Vendramin и соавт. [18] у пациентов с БАК после операции отмечено сокращение диаметра синусов Вальсальвы. В качестве одного из предположений относительной «стабилизации» или регрессии размеров корня аорты в послеоперационном периоде выдвигается теория о нормализации гемодинамического влияния на аортальную стенку после протезирования аортального клапана. Эта теория основывается на понимании того, как изменения в кровотоке могут влиять на анатомию и динамику аорты. В условиях пораженного аортального клапана, особенно в случае стеноза, кровяной поток через клапан может становиться турбулентным. Турбулентность кровотока увеличивает динамическое напряжение на стенку аорты, что может вызвать ее деформацию и последующее расширение. Это напряжение особенно актуализируется в синусах Вальсальвы, которые являются расширенными участками у основания корня аорты и могут служить местом для скопления крови при нарушенной работе клапана.

Выдвигается мнение о том, что после хирургического вмешательства на аортальном клапане, при восстановлении его нормального функционирования восстанавливается и поток крови, становясь ламинарным. Ламинарный поток в свою очередь снижает механическую нагрузку на стенку аорты и синусы Вальсальвы, в связи с чем корень аорты перестает быть скомпрометированным участком, что может оказывать позитивное влияние на темп увеличения размеров синусов Вальсальвы и привести к стабилизации или даже уменьшению их размеров [19]. Это предотвращает дальнейшее расширение и риск связанных с этим осложнений, таких как формирование аневризм.

Таким образом, сохранение корня аорты, не оказывая значительного негативного влияния, положительно отражается на следующих клинических показателях:

-

1. Демонстрирует высокий уровень выживаемости. По результатам исследовани, после супракоронарного протезирования восходящей аорты с сочетанным протезированием аортального клапана выживаемость в группе с АВА + БАК составила 95,9%, в группе с АВА + ТАК – 100% соответственно, что указывает на эффективность операций в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

-

2. Свобода от реопераций: ни одному из исследуемых пациентов не потребовалось повторных операций в течение первых трех лет после вмешательства, что подтверждает надежность и перспективность выбранного метода хирургического лечения, особенно у пациентов с ТАК: в среднесрочном периоде наблюдения (36 мес.) выявлена инволюция размеров корня аорты. Исходно не-дилатированный и исходно дилатированный корень аорты уменьшаются со скоростью 0,56 ± 0,43 и 0,93 ± 0,48 мм/год ( p = 0,028) соответственно.

-

3. В группе с БАК наблюдалось умеренное отрицательное ремоделирование: в среднесрочном периоде наблюдения (36 мес.) – увеличение размеров как исход-

- но недилатированного (0,32 ± 0,27 мм/год), так и исходно дилатированного (0,65 ± 0,51 мм/год, p = 0,041) корня аорты. Однако критерии аневризмы корня аорты не были достигнуты ни у одного из исследуемых пациентов. Учитывая эти данные, дальнейшая работа в данном направлении с изучением отдаленных результатов и большего количества пациентов является актуальным направлением, необходимым для выбора оптимальной тактики у пациентов с БАК.

Сочетанные операции по поводу аневризмы восходящей аорты и стенозированного аортального клапана ассоциированы с удовлетворительными ранними и среднесрочными результатами, включая высокий уровень выживаемости и свободы от реоперации в сроки до 36 мес. вне зависимости от анатомии аортального клапана.