Сравнительный анализ изучения карстовых процессов на урбанизированных территориях и месторождениях строительного гипса

Автор: Худеньких К.О., Катаев В.Н.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагения

Статья в выпуске: 3 т.21, 2022 года.

Бесплатный доступ

Для урбанизированных территорий и месторождений строительного гипса охарактеризованы естественные (природные) и антропогенные факторы, приводящие к провалообразованию, и методы изучения карстовых процессов. Сравнительный анализ показал, что изучение карстовых процессов как на урбанизированных территориях, так и на месторождениях строительного гипса схожи, но их сущность различна для оценки карстоопасности. Рассмотрена возможность применения результатов изучения карстовых процессов на урбанизированных территориях к месторождениям строительного гипса и наоборот. Приведены рекомендуемые карстологические исследования на всех этапах и стадиях геологоразведочных работ.

Сравнительный анализ, карстовые процессы, урбанизированные территории, месторождения строительного гипса, карстологические исследования

Короткий адрес: https://sciup.org/147246242

IDR: 147246242 | УДК: 553.635.1, | DOI: 10.17072/psu.geol.21.3.264

Текст научной статьи Сравнительный анализ изучения карстовых процессов на урбанизированных территориях и месторождениях строительного гипса

На современном этапе хозяйственного

,-

,

.- стовые процессы оказывают отрицательное

-

,,

.-

-

300(Kim

Y. et al. 2020).

,-

, ,-

.

научной литературе предлагается множество

.- ческие подходы к оценке карстоопасности 2002 .3

-

«»

( . 2002).

-

-

-

( 302-50

95 ), (22

308-98 ), ( 11-301

2004 ),-

, 11-105-97,- геологических изысканиях для строительства

-

.

-

- мендовано большое количество способов

-

: - ния во времени форм и параметров отдельных

карстовых полостей до формирования прова-лов на поверхности земли. Активно развива-ются методы определения прогнозного диа-метра провала под сооружением. Все эти ме-тоды так или иначе были применены к оценке карстоопасности урбанизированных террито-рий Пермского края и в том числе г. Кунгура (Катаев и др. 2009; Щербаков, Катаев, 2011; Щербаков и др. 2018).

По нашему мнению, основанному на прак-тической реализации различных методов оценки карстоопасности, построение про-гнозной территориальной модели должно ба-зироваться на углубленном анализе простран-ственного распределения карстовых форм в зависимости от строения массива горных по-род. Именно состояние закарстованного мае-сива в первую очередь определяет интенсив-ность и направленность протекания карсто-вого процесса, а следовательно рассмотрение отдельных составляющих геологического, гидрогеологического, структурно-тектониче-ского, геоморфологического, инженерно-гео-логического строения в совокупности с за-фиксированными карстовыми деформациями формирует целостную картину реальной кар-стовой опасности в пределах исследуемой территории .

Под карстологическим прогнозом авторы понимают научно обоснованное предсказа-ние условий состояния, последовательности и развития карстового массива в целом или его отдельных элементов, включая карстовые формы, а также факторов, влияющих на акти-визацию карстовых процессов, приводящих к провалообразованию. Для проведения подоб-ного прогноза необходим анализ баз геологи-ческих и карстологических данных, выполня-емый в целях выявления закономерностей пространственного соотношения показателей состояния геолого-гидрогеологической среды и закартированных поверхностных и подземных карстопроявлений (Катаев, Кова-лева, 2013). Это в равной степени применимо как для урбанизированных территорий, так и для месторождений строительного гипса.

На факторах, влияющих на активизацию карстовых процессов, приводящих к провало-образованию, необходимо остановиться по-дробнее. Условно их можно разделить на естественные (природные) и антропогенные . К естественным факторам следует отнести геолого-гидрогеологическое строение : -сив карстующихся пород представлен только сульфатными отложениями, либо они череду-ются с карбонатными. Также следует учиты-вать литологию перекрывающих отложений, наличие/отсутствие подземных водоносных горизонтов и естественный приток инфиль-трационных вод .

Комплекс антропогенных факторов прова-лообразования на закарстованных террито-риях может различаться по содержанию отно-сительно различных территорий с различной степенью инженерного освоения . Вместе с тем, анализ таких факторов на территории го-родов Москвы, Уфы, Дзержинска Нижего-родской области, Кунгура в Пермском крае позволил выделить следующий набор факто-ров (Катаев, 2010; Камалов и др. 2017; Ани -кеев, 2017):

-

‒ откачка подземных вод для питьевого и технического водоснабжения;

-

‒ утечки из систем тепло - и водоснабже-НИЯ ;

-

‒ повышение агрессивности и растворяю-щей способности подземных вод за счет их химического и теплового загрязнения;

-

‒ накопление воды в искусственных пони-жениях (выемки, траншеи, котлованы и т.и.) с ее последующей инфильтрацией в рыхлые от-ложения и карстующиеся породы;

-

‒ обрушение грунтов и перекрытий над во-донесущими коммуникациями в местах утечки воды из них;

-

‒ дренаж агрессивных городских и про-мышленных стоков в подземные горизонты, усиливающий активность растворения суль-фатных и карбонатных пород;

-

‒ изменение уровня и напоров надкарсто-вых и трещинно-карстовых вод;

-

‒ увеличение вертикального и горизон-тального градиентов фильтрации и, как след-ствие, скоростей движения подземных вод;

-

‒ изменения значений показателей физико-механических свойств грунтов;

-

‒ нарушение водоупорных свойств грун-ТОВ;

-

‒ активное внедрение селитебного и про-мышленного строительства в закарстованный массив;

-

‒ увеличение динамических и статических нагрузок на грунт;

-

‒ оседание или обрушение грунтов и насы-пей над искусственными полостями (под-валы, камеры, ходы сообщения, засыпанные колодцы).

Если рассматривать населенные пункты и месторождения строительного гипса, распо-ложенные в пределах одной территории (например, в границах Кунгурского муници-пального округа), то геолого-гидрогеологиче-ские условия для них будут примерно одина-ковыми . Антропогенные факторы суще-ственно разнятся. На урбанизированных тер-риториях к основному фактору, оказываю-щему влияние на активизацию карстовых процессов, приводящих к провалообразова-НИЮ , следует отнести, в первую очередь, утечки из систем тепло- и водоснабжения. Как показала оценка техногенной нагрузки на территорию г. Кунгура (Пермский край), в месте ее максимальной плотности образо-вался крупный карстовый провал (Худень-ких, 2010). Во-вторых, это отсутствие ливне-вой канализации, провоцирующее хаотичный «инфильтрационный вброс» поверхностных вод в массив карстующихся пород (сюда можно также отнести неконтролируемый приток воды из частного сектора: , от-крытые бассейны и пр.).

На месторождениях строительного гипса к основному антропогенному фактору следует отнести выемку вскрышных пород. Этот про-цесс влечет за собой ликвидацию всех водо-упоров, что позволяет поверхностным водам беспрепятственно проникать в гипсовый мае-СИВ . Если при этом на открытой разработке не организована дренажная система, позволяю-щая контролировать поверхностный сток, то это может привести (и приводит!) к весьма ак-тивному провалообразованию (Худеньких, 2021b).

Следует также отметить, что любой про-гноз основывается на каких-либо данных. Прогноз процессов провалообразования ос-новывается, прежде всего, на результатах карстологического мониторинга. В настоя-щее время как в России, так и за рубежом су-ществует множество систем карстомонито-ринга (Дурнаева, Смирнов, 2019; Катаев, 2013; Шаврина, 2015; Banks et al., 2015; Berthelin, Hartmann, 2020; Kim et al., 2020; Pan et al., 2018; Taminskas, Marcinkevicius, 2002).

Мониторинг карстовых процессов на ме-сторождениях строительного гипса неизменно должен начинаться со сбора и систематизации информации, содержащейся в производствен-ных и научно-исследовательских отчетах. По -лученная и систематизированная информация должна аккумулироваться в специализирован-ных базах данных, что позволяет провести ее качественный и всесторонний анализ, кото-рый, в свою очередь, ляжет в основу обоснова-ния объектов мониторинговых исследований . Обязательным условием является привязка со-зданных баз данных к картографическим мате-риалам, реализованным на какой-либо ГИС-платформе. Это дает возможность не только создавать различный специализированный картографический материал, но и отслеживать изменения тех или иных параметров и условий в режиме реального времени . В совокупности, базы данных, привязанные к картам ГИС-платформы, уже являются первичной инфор-мационной мониторинговой системой, позво-ляющей дать качественную оценку и прогноз развития карстовых процессов на начальном этапе наблюдений (Худеньких, 2021b).

Таким образом, суть мониторинговых ис-следований как на урбанизированных терри-ториях, так и на месторождениях строитель-ного гипса сводится к единому : мощной информационной основы о состоя-нии геологической среды, в которую вклю-чены сведения, объединенные в единую си-стему и предназначенные для обоснования опорной наблюдательной сети, прогнозных мероприятий и выбора конкретного инженер-ного или управленческого решения (Катаев, 2012).

И здесь мы подходим к главному : проведения карстомониторинга на урбанизи-рованных территориях и месторождениях строительного гипса в целом схожа, однако подчас существует огромная разница в объе-мах исходной информации. Например, на тер-ритории г. Кунгура пройдено более 4300 скважин, геологические данные по которым объединены в единую электронную базу дан- НЫХ (Катаев, 2010; Кадебская и др., 2001a; Ка-дебская и др., 2001b).

Однако не все скважины БД являются кар-стологически информативными : - ство из них бурилось для инженерных изыс-каний под строительство,т.е. эти скважины

, -

. ,-

, ,-

, , - «»-

. -

, -

,, категории будут отнесены запасы полезного

.

, ,-

-

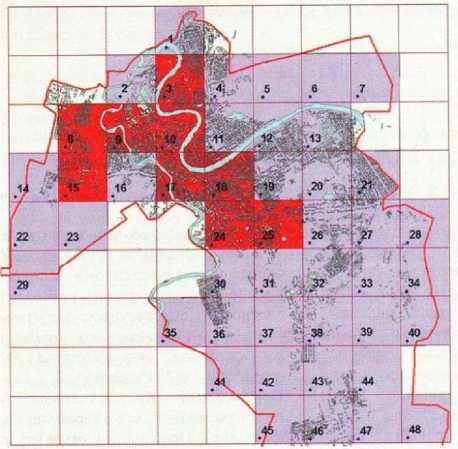

1, « »-

- 100×100 .-

- жины проходятся на всю мощность полезного (),

-

- . ,,

-

-

- ,-

- .

, ,

, -

,-

,

.

,, можно использовать в качестве дополнения

-

,- логии для прогноза активизации карстовых

,-

-

-. ,-

.

Сравнительный анализ изучения карсто -вых процессов на урбанизированных тер -риториях и месторождениях строитель -ного гипса

Изучение карстовых процессов на урбани - зированных территориях

Изначально изучение закарстованности на любых территориях сводилось к фиксации поверхностных карстопроявлений

( ,-

)

( ),-

.

-

.-

,-

-

, поверхностных и подземных форм карста

- геологического строения карстующегося ( , , 2013).

Основное внимание при этом уделяется

:

‒;

‒ ,-

;

‒

;

‒-

.

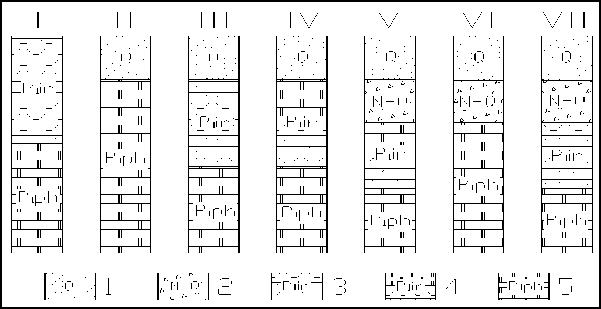

Типы геологического разреза

.

-

-

( . 1).

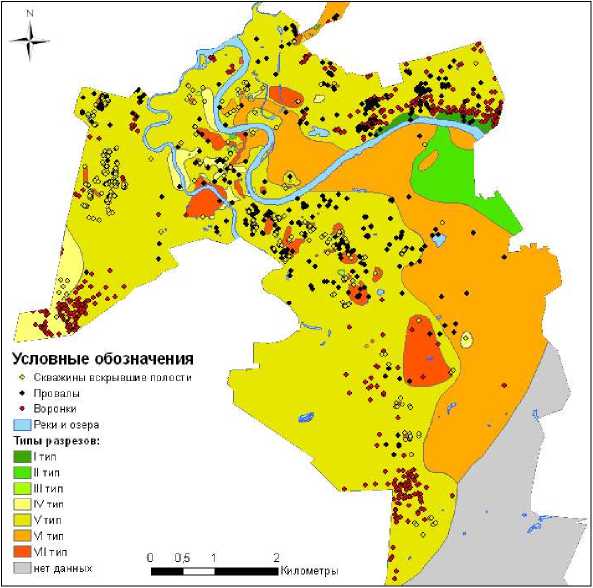

Анализ приуроченности поверхностных

, характеризующимся определенным типом

-

. ,,

,

-

V

(318 , 336 416)

(. 2).

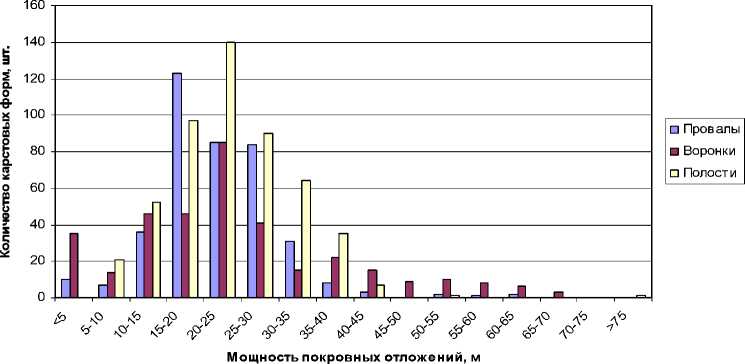

Литология и мощность перекрывающих карстующиеся породы отложений .-

-

--

-

-(,

Рис. 1. Типы геологических разрезов территории г . Кунгура . Условные обозначения : 1 ^ аллювиалъно - де - лювиалъные отложения четвертичного возраста ; 2 ^ карстово - обвальные отложения неоген - четвертич - ного возраста ; 3 ^ сульфатные отложения иренского горизонта ; 4 ^ сульфатно - карбонатные отложения иренского горизонта ; 5 ^ карбонатные отложения филипповского горизонта ( Катаев , 2010)

Рис. 2. Распространение типов геологического раз - реза и карстовых форм северной части территории г . Кунгура ( Катаев , Ковалева , 2013; Катаев , 2010)

Аллювиалъно-делювиальные отложения представлены гравийно-галечниковым мате-риалом , глинами, суглинками, песками, при этом аллювиальные отложения имеют сплош-ное распространение на всей территории г. Кунгура, а делювиальные распространены на крутых склонах речных долин . Карстооб-вольные отложения характеризуются уплот-ненными, сцементированными обломками сульфатного и карбонатного состава широ-кого фракционного спектра (от дресвы до глыб), часто с примесью песчано-глинистого и гравийного материала в подошве толщи . Особенностью данной толщи является то, что эта покровная толща сама является объектом развития карстового процесса.

Мощность перекрывающих отложений на территории г . Кунгура может достигать более 75 м. Однако наибольшее количество подзем-пых и поверхностных карстопроявлений при-уронено к интервалу от 5,0 до 25,0 м(рис. 3).

При анализе литологии покровных отло-жений особое значение имеет наличие в их составе локальных водоупоров, препятствую-щих инфильтрации атмосферных осадков в карстующийся массив .

Глубина залегания и минерализация под - земных вод . При анализе гидрогеологических аспектов карстопроявлений важно понять, ка-кие подземные воды оказывают наибольшее влияние на интенсивность развития карсто-вых процессов . На территории г . Кунгура присутствуют подземные воды четвертич-ного аллювиально-делювиального водонос-ного комплекса, неоген-четвертичного ком -плекса и воды иренской сульфатно-карбонат-ной серии, приуроченные к иренскому гори-зонту.

Подземные воды аллювиально-делюви-ального водоносного комплекса развиты на глубинах от 2,0 до 20,0 м с минерализацией от 1,5 до 2,6 г/ДМ 3, глубина залегания подземных вод карстово-обвальных отложений колеб-лется от 10,0 до 70,0 м при минерализации от 1,9 до 2,3 г/ДМ . Подземные воды иренской сульфатно-карбонатной серии залегают на глубинах от 25,0 до 40,0 м и имеют минерали-зацию до 16 г/ДМ . Но основной особенно-стью всех водоносных горизонтов является то , что они интенсивно подпитываются по -верхностными водами за счет инфильтраци-онных вод в период снеготаяния, а также за счет паводковых вод рек Сылвы и Ирени .В основном питание паводковыми водами про-исходит в отношении вод иренской суль-фатно-карбонатной серии, поэтому они иг-рают наиболее значительную роль в форми-ровании закономерностей развития и распре-деления пространственных особенностей за-легания поверхностных и подземных карсто-вых форм .

. 3. ( -

, 2010)

-

.

.-

.

1 2.-

-

-

( - ,),

-

.-

, где интенсивность проявления карстовых

-

( . 4), ,, свидетельствует о значимости данной

.-

,-

2003 .

-

,(-

, 2010).

Изучение карстовых процессов на место - рождениях строительного гипса

,-

-

(),

,-

-

,-

-

,-

.

-

-

, мониторинга не располагают необходимыми

-

.-

,-

-

,-

,-

-

,-

--

( ,,

2013). -- ском месторождении гипса и ангидрита такой (, 2021b). - гипса и ангидрита расположено в Кунгурском

.- лезная толща месторождения представлена сульфатными породами лунежской пачки

-

.-

.

,- рые через переходную гипсоангидритовую

-

.

40‒45 .

, -

-зонта уфимского яруса нижнего отдела пермской системы и четвертичными поро-дами. Мощность вскрышных пород до 35 м.

Рис. 4. Участки в пределах северной части г . Кунгура наиболее подверженные техногенной нагрузке и кар - стовым процессам ( Худеньких , 2010)

Так как геологическое строение месторож-дения ограничено полезной толщей, которая представляет собой сульфатный массив, то и изучение карстовых процессов сводится именно к нему . Исходя из этого, карстологи-ческое изучение полезной толщи сводится к :

‒ фиксация незаполненных карстовых пу-СЛОТ (их вертикальных размеров), положение в разрезе ;

‒ литология и мощность перекрывающих пород;

‒ наличие/отсутствие источников поступ-ления воды.

Фиксация незаполненных карстовых пу - стот ( их вертикальных размеров ), положе - ние в разрезе . В данном контексте рассматри-ваются только незаполненные карстовые по-лости, так как именно они представляют со-бой реальную угрозу при открытой разра-ботке месторождений строительного гипса. Заполненные обвально-карстовыми отложе-ниями полости не берутся во внимание, по-скольку не влияют на безопасность ведения горных работ. Формы поверхностного карста уничтожаются при снятии вскрышных пород, поэтому опасности также не представляют.

Так как разработка месторождений строи-тельного гипса процесс весьма динамичный, на первый план выносится именно фиксация незаполненных карстовых форм, которые в значительной степени оказывают влияние на безопасность ведения горных работ.

таких форм, как правило, выявляется в про-цессе бурения разведочных и взрывных сква-жин.

Выявленные при бурении незаполненные карстовые полости классифицируются по следующим показателям . По вертикальному размеру незаполненные полости можно раз-делить на три группы: (1) до 1м; (2) 1‒3 м; (3) более 3м.

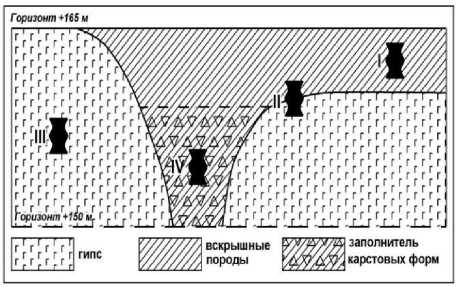

По положению в разрезе незаполненные карстовые полости можно разделить на че-тыре типа. К первому (I) типу относятся по-ЛОСТИ, выявленные в толще перекрывающих гипс вскрышных пород, ко второму (II) ‒ по-лости, вскрытые на границе вскрышных по -род и гипсовой толщи, третий (III) тип пред-ставляют полости, образовавшиеся непосред-ственно в гипсовой толще, к четвертому (IV) типу отнесены полости, образование которых произошло в заполнителе погребенных кар-стовых воронок (рис. 5).

Наибольшее распространение на Соко- ЛИНО -Саркаевском месторождении получили полости II и III типов . Во вертикальному раз-меру преобладают полости более 3м.

Рис. 5. Положение в разрезе незаполненных карсто - вых полостей (Khudenkikh, Kataev, 2021)

Литология и мощность перекрывающих пород характеризуют степень возможности образования провальных явлений на поверх-ности добычных уступов.

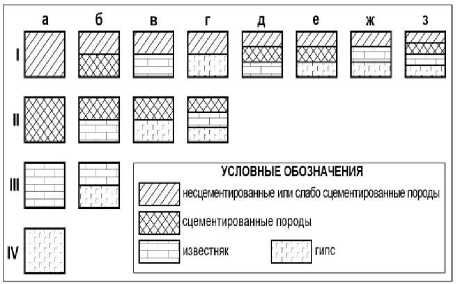

Основные типы перекрытия представлены на рис. 6.

Рис. 6. Типы перекрытия незаполненных карстовых полостей (Khudenkikh, Kataev, 2021)

Мощности перекрытия ранжируются еле-дующим образом: (1) до 1м; (2) 1‒3 м; (3) бо-лее 3м.

На Соколино-Саркаевском месторожде-нии наибольшее распространение имеют пе-рекрытия I типа мощностью от 2,0 до 4,0 м.

Наличие / отсутствие источииков поступ - ления воды . Полезная толща Скололино-Сар-киевского месторождения гипса и ангидрита не обводнена. В редких случаях скважинами вскрываются подземные локальные участки скопления подземных вод, которые, как пра-ВИЛО, приурочены ко дну незаполненных кар-стовых полостей. Однако особое внимание заслуживают инфильтрационные воды, по-ступающие в сульфатный массив с поверхно-сти во время весеннего снеготаяния, а также в дождливые осенние периоды. В результате наблюдений на Соколино-Саркаевском ме-сторождении было выяснено, что сток проис-ходит хаотично на всей площади месторожде-НИЯ. Было принято решение, согласно кото-рому в указанные периоды в карьере органи-зовывалась дренажная система для целена-правленного стока поверхностных дождевых и талых вод. Результатом стало то, что в осей-ний и весенний период провальные явления стали происходить гораздо реже, чем при ха-отичном стоке (Худеньких, 2021b).

В принципе, изучение карстовых процес-сов как на урбанизированных территориях, так и на месторождениях строительного гипса схожи . Но их сущность различна для оценки карстоопасности. Рассмотрим все ас-пекты изучения по порядку .

Типы геологического разреза . На урбанизи-рованных территориях этот фактор изучается в целом :

сульфатным, карбонатным породам или их переслаиванию. На месторождениях строи-тельного гипса изучение карстовых процес-сов привязано конкретно к одной карстую-щейся породе : , как на Соколино-Сар- каевском, или , например, и к известняку (Чаньвинское месторождение), где изучение этих процессов также осложняет горные ра-боты (Кудряшов и др., 1999). Причем при ис-следованиях в условиях города, как правило, редко делается привязка к положению неза-: в самом массиве карстующихся пород (в сульфатах, карбонатах, - ложениях, на их контактах), в то время как на месторождениях строительного гипса этому аспекту уделяется значительное внимание . Хотя данные скважин, пройденных на урба-низированных территориях, позволяют это сделать.

Что касается фиксации поверхностных и подземных карстопроявлений, то здесь ситу-ация аналогична. Разница представляется только в доступности и своевременности ин-формации. Многие изыскательские отчеты хранятся в архивах теперь частных организа-ций, которые не всегда предоставляют к ним доступ (это касается как городской террито-рии, так и площадей месторождений строи-тельного гипса). Поэтому фиксируются (ОСО-бенно в условиях агломерации) далеко не все подземные карстопроявления. В отношении фиксации поверхностных карстопроявлений ситуация тоже складывается не лучшим обра-зом для населенных пунктов. Многие граж-дане, на чьей частной территории произошел провал, не спешат об этом сообщать в соот-ветствующие органы, дабы «избежать про-блем». На месторождениях строительного гипса все поверхностные формы фиксиру-ются в обязательном порядке, данные о них заносятся в специальный журнал .

Основная и весомая разница в фиксации подземных карстопроявлений заключается в количестве скважин, которые пройдены на за-строенных территориях и площадях место-рождений. Как уже отмечалось во введении,в пределах населенных пунктов скважины

, месторождениях строительного гипса при разведочных работах скважины бурятся по

:-

1 ‒ 100×100 ,-

25×25 ,-

3,5×3,5 .-

-

.

Литология и мощность перекрывающих

.-

.

,-

- ных территорий рассматривается в полном ( ),-

- лизируется в пределах первого вскрываемого

. ,-

-- нии крайне важен при отработке горизонта +165 ,-

.

,-

- род приобретает весьма важное значение при

.

Глубина залегания и минерализация под -земных вод. Безусловно, это важный фактор в

. ,

-

( , 2018).

, -

, -

-

( , 1972).

- тельного гипса уделяется инфильтрационным , ,

.

параметру вообще не уделяется никакого

.

Интенсивность техногенного воздей -ствия. На урбанизированных территориях

.

Утечки из водопроводящих систем напрямую

, -

-

.

На месторождениях строительного гипса

-.

-

, -

- ступ поверхностных вод в карстующийся . , , -

,

-

( . 7).

Рис. 7. Карстовый провал на горизонте +165 м, образовавшийся после снятия вскрышных пород в период весеннего снеготаяния (Соколино-Саркаевское месторождение гипса и ангидрита, фото КО. Худеньких) -

, - тов сводятся к утечкам из водопроводящих

, ‒ -

.

.

-

-

- риториях

,-

.,

-

,-

. 1.

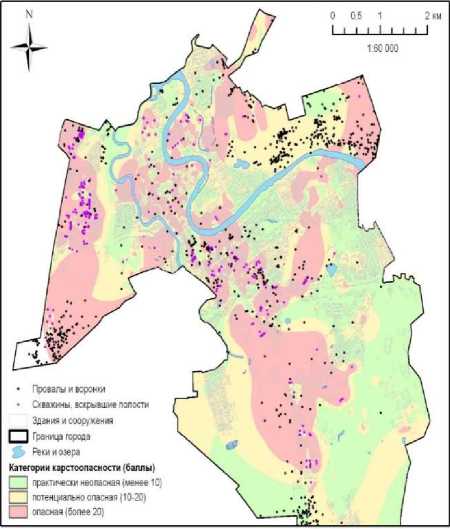

Рис. 8. Интегральная карта карстоопасности терри - тории г . Кунгура , построенная с применением экс - пертного подхода по результатам балльной оценки ( Щербаков , Катаев , 2011)

Для графического отображения результа-тов используется бальная система оценки тех или иных параметров. Суть ее в следующем. Территории, относящиеся к опасному интер-валу, кодируются баллом 2, к неопасному ‒ 1. Суммирование баллов по разным показателям дает некоторую обобщенную числовую характеристику опасности. Следо-вательно, подобная оценка обеспечивает от-носительно целостное представление о сте-пени карстовой опасности: -марный балл по всем анализируемым показа-телям, тем выше степень карстоопасности,и наоборот. Результатом является интегральная карта карстоопасности, построенная с приме-нением экспертного подхода по результатам бальной оценки (рис. 8).

Исследования карста, выполненные на Со- КОЛИНО - Саркаевском месторождении гипса и ангидрита, также позволили сформулировать категории и критерии степени опасности кар-стопроявлений (табл. 2). Однако критерии, приведенные в табл. 2, на месторождениях строительного гипса могут применяться лишь к тем участкам, на которых полностью проведены вскрышные работы. Для С око- ЛИНО -Саркаевского месторождения ‒ это го-ризонт +165 м, который принят как кровля разработки гипсового пласта полезной суль-фатной толщи.

Источником данных для карстологиче-ского прогноза в основном являются разве-дойные скважины. Результатом анализа буре-ния в графическом варианте становятся карты кастоопасности, аналогичные представлен-ной на рис. 8.

Таблица 1. Фрагмент перечня опасных интервалов значений прогнозных показателей! для территории г . Кун - гур ( Катаев , Ковалева , 2013)

|

Показатель |

Обобщен-ные пока-затели |

Показатели по типам геологического разреза |

|||||

|

I |

III |

IV |

V |

VI |

VII |

||

|

Мощность четвертичных от-ложений,м |

5‒25 |

<5 |

10‒15 |

20‒25 |

10‒15 |

10‒15 |

5‒15 |

|

Мощность неоген-четвертин-ных отложений,м |

<20 |

<5 |

<5 |

- |

ДО 20 |

до 15 |

5‒10 |

|

Мощность перекрывающих отложений,м |

10‒35 |

<5 |

10‒15 |

15‒30 |

15‒25 |

ДО 35 |

15‒35 |

|

Глубина залегания вод чет-вертичного аллювиально-де-лювиального комплекса,м |

2‒8 |

6‒8 |

4‒6; 8‒10 |

2‒4 |

2‒8 |

6‒8 |

2‒8 |

|

Глубина залегания вод нео-ген-четвертичных обвально-карстовых отложений,м |

10‒40 |

- |

- |

10‒30 |

10‒20 |

20‒30 |

|

|

Глубина залегания подзем-ных вод иренских отложе-ний,м |

20‒40, >70 |

- |

20‒40 |

>70 |

20‒40 |

- |

20‒40 |

Таблица 2. Категории и критерии степени опасности карстопроявлений , выявленных на Соколино - Саркаев - ском месторождении (Khudenkikh, Kataev, 2021)

|

Категория опасности |

Типы карста по положению в разрезе |

Типы карстовых полостей по наличию и положению за-полнителя |

Типы положения в разрезе незаполнен-ных карстовых полостей |

Вертикаль-ный размер незаполнен-ных полостей |

Типы пере-крывающих пород |

Мощность перекрыва-ющих по-род,м |

|

наиболее опасные |

подземный |

незаполненные и смешанные, где заполнитель рас-положен в ниж-ней части поло- сти |

полости, расположен-ные на границе вскрышных пород и гипсовой толщи,в толще перекрываю-щих гипс вскрышных пород, в гипсе |

более 3м |

рыхлые несцементи-рованные, слабо сце-ментирован- ные |

менее 1м |

|

опасные |

подземный |

незаполненные и смешанные, где заполнитель рас-положен в ниж-ней части поло- сти |

полости, расположен-ные на границе вскрышных пород и гипсовой толщи,в толще перекрываю-щих гипс вскрышных пород, в гипсе |

1‒3 м |

сцементиро-ванные; гипс |

1‒3 м |

|

наименее опасные |

поверх-ностный открытый и закрытый, подземный |

заполненные и смешанные, за-полнитель распо-ложен в верхней части полости |

полости в заполнителе погребенных карсто-вых воронок |

менее 1м |

известняк |

более 3м |

Но наиболее полную информацию о под-земных карстопроявлениях на месторожде-ниях строительного гипса содержат данные сопровождающей эксплуатационной раз-ведки, к которой относится бурение взрывных скважин. Такие скважины в пределах взрыв-ных блоков бурятся по сетке 3,5×3,5 м, что позволяет в полной мере оценить особенности геологического строения гипсовой толщи, свя-занных с карстовыми процессами (Худень-ких К .О., 2020; Худеньких К .О., 2021a).

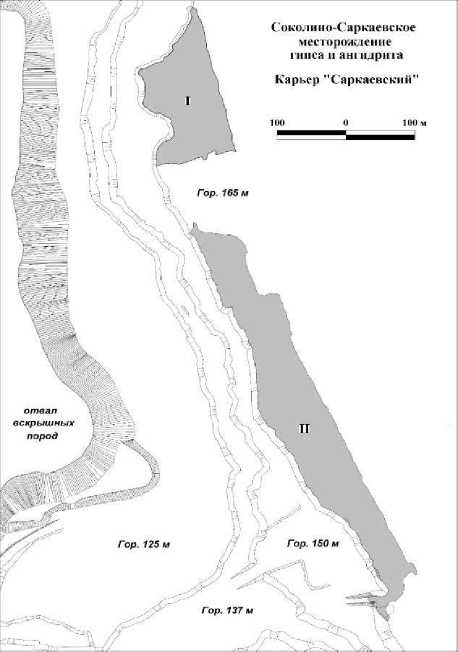

На Соколино-Саркаевском месторожде-нии гипса и ангидрита геологическое сопро-вождение бурения взрывных скважин внед-рено с 2018 г. В период с 2018 г. по 2021 г. включительно (за 4 года) было отработано 2 участка гипсовой толщи в карьере «Саркаев-ский» общей площадью 58345 м2 (0,058345 км2) (рис. 9). При бурении скважин фиксировались провалы бурового инстру-мента, которые интерпретировались как неза-полненные карстовые полости (далее ‒ НКП). Всего за указанный период было зафиксиро-вано 1855 НКП . Таким образом, на отрабо-тайном пространстве плотность незаполнен-ных подземных карстопроявлений составила 31793 шт./км . Эта цифра ошеломляет, тем не менее это факт. При этом преобладающий вертикальный размер полостей более 3м.

Рис. 9. Отработанные участки по гипсовой толще в карьере « Саркаевский » Соколино - Саркаевского ме - сторождения ( обозначены римскими цифрами )

В данном случае следует сделать поправку на морфологию НКП. На Соколино-Саркаев-ском месторождении в гипсовой толще

-

,-

-

2 .

,

-

,-

,,

,.

( ,-

, ..)

2/3- вого инструмента к вертикальным карстовым

,

10000./

.

,- тельного гипса имеется весьма обширный

-,

-

.

.

-

-

III VII-

. (. 1).

,- месторождении первая от поверхности земли сульфатная толща приурочена к лунежской

,

.

,-

, ..

: ,-

(-

. ., 2019).

-

-.

,,

.-

III VII-

- сти демидковской сульфатной пачки будет ,-

(. 3).

Таблица 3. Распределение типов разреза по площади и плотности карстопроявлений на территории г. Кунгур ( ., 2009)

|

Тип геологического разреза |

Площадь |

Плотность провалов, шт ./км2 |

Плотность во -ронок, шт ./км2 |

Плотность по -лостей, шт ./км2 |

Суммарная плотность всех карстопроявлений, шт ./км2 |

|

|

км2 |

% |

|||||

|

I |

0,23 |

0,60 |

30,43 |

65,22 |

- |

95,65 |

|

II |

1,14 |

2,99 |

- |

- |

- |

- |

|

III |

0,02 |

0,05 |

- |

- |

- |

- |

|

IV |

1,29 |

3,38 |

7,75 |

26,36 |

24,81 |

58,91 |

|

V |

24,31 |

63,74 |

13,08 |

13,82 |

17,11 |

44,01 |

|

VI |

9,55 |

25,04 |

2,30 |

1,47 |

0,21 |

3,98 |

|

VII |

1,60 |

4,20 |

21,88 |

1,25 |

35,00 |

58,13 |

,I, II

III,

.

VII-

-

-56

(28,6%) .-

,-

-

-

3 .

, представлять собой вертикальные карстовые

-

.,

.

,,

-

,,

.

аспекте карстологические исследования

-

-

,- ствующее Положение о порядке проведения

-

. ,-

-

3 5-

.

Этап I. Работы общегеологического и минера-генического назначения

Стадия 1. Региональное геологическое изу - чение недр и прогнозирование полезных иска - паемых . На данной стадии карстологические исследования сводятся к анализу различной информации о региональных геологических исследованиях различной направленности, картографического материала, которые поз-воляют районировать крупные территориаль-ные единицы (например, Пермский край) по степени карстоопасности и риску хозяйствен-ного освоения . При этом определяются не только ареалы распространения строитель-НОГО (и не только) гипса, но и оценивается степень закарстованности гипсовой толщи в первом приближении. Масштаб исследова-ний на этом этапе от 1:1500000 ДО 1:50000. Так, для территории Пермского края в рамках госбюджетных программ был создан целый комплекс карт карстологической направлен-ности.

Этап II. Поиски и оценка месторождений

Стадия 2. Поисковые работы . На данной стадии на основании полученной на I этапе информации выделяются перспективные участки, в границах которых бурятся разве-дочные скважины. Здесь применимы также методы фиксации поверхностной закарсто-ванности, которые активно используются на урбанизированных территориях. Масштаб картирования увеличивается до 1:10000 и даже 1:5000.

Стадия 3. Оценочные работы . В рамках этой стадии производится оценка всех дан-ных, полученных на предыдущей стадии, Ре -зультатом чего является оконтуривание по-лезной сульфатной толщи в виде прогнозных ресурсов. Закарстованность гипсоносных от-ложений на данной стадии можно охаракте-ризовать по плотности поверхностных и под-земных карстопроявлений, наличием текто-нических аномалий, трещиноватости, гидро-геологических условий, что активно приме-няется в условиях агломерации . Масштаб ис-следований аналогичен стадии 2.

Этап III. Разведка и освоение месторождений

Стадия 4. Разведка месторождений . Стадия 5. Эксплуатационная разведка. Кар -стологические исследования, проводимые на месторождениях строительного гипса на дан-ных стадиях, весьма подробно охарактеризо-ваны выше . Как уже было отмечено, изучение карста на месторождениях в целом совпадает с методами, применяемыми на урбанизиро-ванных территориях, разнится лишь объем получаемых фактических данных о карсто-проявлениях, который на гипсовых место-рождениях значительно выше.

Таким образом, методы исследования кар-ста, проводимые на урбанизированных терри-ториях и на месторождениях строительного гипса, способны значительно дополнять друг друга, что важно для прогнозирования опас-ных явлений, связанных с карстовыми про-цессами.

Заключение

Изучение карстовых процессов как на ур-банизированных территориях, так и на место-рождениях строительного гипса преследует единые цели ‒ прогнозирование карстоопас-ных участков и оценку их опасности . Постро-ение прогнозной территориальной модели должно базироваться на углубленном анализе пространственного распределения карстовых форм в зависимости от строения массива гор-ных пород . Именно состояние закарстован-ного массива в первую очередь определяет интенсивность и направленность протекания карстового процесса.

Для достижения этой цели организуются системы карстологического мониторинга, ко -торые включают в себя различные базы дан-НЫХ, синхронизированные с картографиче-скими материалами, что реализуется в виде ГИС-проектов . Суть мониторинговых иссле-дований как на урбанизированных террито-риях, так и на месторождениях строительного гипса сводится к единому : информационной основы о состоянии геоло-гической среды, в которую включены сведе-НИЯ, объединенные в единую систему и пред-назначенные для обоснования опорной наблюдательной сети, прогнозных мероприятий и выбора конкретного инженер-ного или управленческого решения.

Сравнительный анализ изучения карсто-вых процессов на урбанизированных терри-ториях и месторождениях строительного гипса показал, что в целом они мало отлича-ются друг от друга, но количество фактиче-ских данных о морфологических и морфомет-рических параметрах карстопроявлений (осо-бенно подземных) отличается в разы. Это свя-зано с тем, что на месторождениях строитель-ного гипса весьма интенсивно проводится бу-рение скважин (разведочных, взрывных) в те -чение всего года, в то время как на урбанизи-рованных территориях буровые работы про-изводятся гораздо реже в основном при про-ведении инженерно-геологических изыска-ний под строительство . При этом из несколь-ких скважин коренные карстующиеся породы вскрывает только одна. На месторождениях разведочные и взрывные скважины вскры-вают полезную закарстованную толщу на всю ее мощность.

Поверхностные формы фиксируются, но в условиях агломерации им уделяется гораздо большее внимание, нежели на месторожде-ниях строительного гипса. В границах урба-низированных территорий оцениваются плотность отрицательных карстовых форм, интенсивность их проявления за различные периоды времени . На гипсовых месторожде-ниях такие наблюдения ведутся, но их оценка не проводится.

Кроме фиксации различных карстопрояв-лений проводится изучение типов геологиче-ского разреза, литологии и мощности пере-крывающих некарстующихся отложений, гидрогеологические условия . При этом выяв-ляется приуроченность карстопроявлений к различным геолого-гидрогеологическим условиям разреза.

Особое значение на урбанизированных территориях имеет антропогенное воздей-ствие ,т.к. именно этот фактор оказывает пря-мое влияние на активизацию карстовых про-цессов, приводящих к провальным явлениям в условиях населенных пунктов. В условиях месторождений строительного гипса этот фактор является второстепенным и связан,в основном, с удаление вскрышных пород.

На месторождениях строительного гипса имеется весьма обширный массив геолого- карстологических данных, который может быть применим для урбанизированных тер-риторий методом аналогии . Но в больший-стве случаев эти данные недоступны для уче-ных-карстоведов,т.к. они оседают в произ-водственных отчетах в архивах предприятий, ведущих разработку месторождений.

С другой стороны, методы изучения, при-меняемые на урбанизированных террито-риях, широко освещены в публикуемой лите-ратуре и могут применяться на всех этапах и стадиях разведочных работ и в процессе экс-плуатации месторождений строительного гипса.

Таким образом, исследования карста, про-водимые как на урбанизированных террито -риях, так и на месторождениях строительного гипса в результате их объединения, могут способствовать прогнозной оценке еще не освоенных территорий с целью их хозяй-ственного освоения в различных целях в бу-дущем .

Список литературы Сравнительный анализ изучения карстовых процессов на урбанизированных территориях и месторождениях строительного гипса

- Аникеев А. В. Провалы и воронки оседания в карстовых районах: механизмы образования, прогноз и оценка риска. Москва: РУДН, 2017. 328 с. EDN: ZSLFBT

- Гвоздецкий Н.А. Проблемы изучения карста и практика. М.: Мысль, 1972. 392 с.

- Дурнаева В.Н., Смирнов А.И. Методы ведения карстологического мониторинга на южном Урале и Предуралье // Наука, образование, производство в решении экологических проблем (Экология -2019). Материалы XV Международной научнотехнической конференции. Уфа: Издательство Уфимского государственного авиационного технического университета, 2019. С. 255-264. EDN: ROOJSU

- Кадебская О.И., Кадебский Ю.В., Пятунин М.С. Создание базы данных инженерно-геологической информации и её значение для нужд города. Инженерно-геологические проблемы урбанизированных территорий/ Материалы международного симпозиума. Екатеринбург: АКВА ПРЕСС, 2001a. Т. 2. С. 767-772.

- Кадебская О.И., Кадебский Ю.В. Пятунин М. С. Создание компьютерного банка данных инженерно-геологической и карстологической информации в г. Кунгуре / Сергеевские чтения. Выпуск 3 / Материалы годичной сессии Научного совета РАН по проблемам геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии (22-23 марта 2001). М: Геос, 2001b. С.367-369.