Сравнительный анализ эффективности дополнительных средств оптимизации восстановления у легкоатлетов-стайеров

Автор: Барабанкина Е.Ю., Чмов В.В.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Методика и педагогические технологии физического воспитания и спортивной тренировки

Статья в выпуске: 1 (3), 2012 года.

Бесплатный доступ

Проанализированы эффекты направленных воздействий на дыхательную функцию в виде дыхания через дополнительное «мертвое» пространство и увеличенного аэродинамического сопротивления дыханию легкоатлетов - стайеров с целью оптимизации протекания восстановительных процессов и совершенствования их функциональной подготовленности.

Дополнительное "мертвое" пространство, аdditional "dead" space, увеличенное аэродинамическое сопротивление, средства восстановления, тренировочный процесс, легкоатлеты - стайеры

Короткий адрес: https://sciup.org/140125389

IDR: 140125389

Текст научной статьи Сравнительный анализ эффективности дополнительных средств оптимизации восстановления у легкоатлетов-стайеров

Конкуренция в современном спорте, увеличение объёмов и интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок обусловливают поиск новых путей и неиспользованных резервов в организации учебно-тренировочного процесса спортсменов различной квалификации [ 3, 4, 8, 9 ].

Рост спортивных результатов обусловлен тенденцией к увеличению количества соревнований, тренировочных занятий, что свою очередь способствует сокращению восстановительных периодов между ними [ 1, 2 ], значительному росту физических и психических нагрузок [ 6, 7 ]. Интенсификация тренировочного процесса вносит различные изменения в состояние психоэмоциональной сферы, сердечно-сосудистой и нервномышечной систем, вызывая кроме развития утомления, состояния перенапряжения, «перетренировки», увеличение травматизма у спортсменов [ 5 ].

Постоянно возрастающие требования к тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов различной квалификации обусловливают необходимость своевременного применения всего арсенала средств, стимулирующих и повышающих работоспособность спортсменов и одновременно ускоряющих восстановительные процессы. Поэтому актуальное значение, как в прошлом, так и в настоящее время приобретают вопросы использования восстановительных средств на различных этапах подготовки [ 2, 4, 8, 9 ].

В этой связи, основной целью настоящего исследования явилось осуществление сравнительного анализа направленности и эффективности протекания восстановительных процессов у легкоатлетов-стайеров под воздействием дополнительных эргогениче-ских средств на различных этапах тренировочного макроцикла.

Организация исследования

Для достижения поставленной цели был организован и проведен педагогический эксперимент. В нем приняли участие легкоатлеты-стайеры (17-19 лет), составившие 2 экспериментальных (n 1 =8, n 2 =8,) и одну контрольную группы (n к =8). Уровень спортивного мастерства всех спортсменов соответствовал от I разряда до кандидата в мастера спорта. Исследование проводилось в течение 11 недель (8 недель подготовительного периода и 3 контрольные недели). Экспериментальные и контрольная группы спортсменов занимались по единой тренировочной программе на базе манежа ВГАФК. Первая экспериментальная группа включала в тренировочные занятия дыхание через дополнительное «мертвое» пространство (ДМП), вторая экспериментальная группа – увеличенное аэродинамическое сопротивление дыханию. Данные средства применялись сразу после выполнения основной специальной работы на тренировке. Контрольная группа тренировалась без дополнительных воздействий на дыхательную функцию.

Результаты исследования

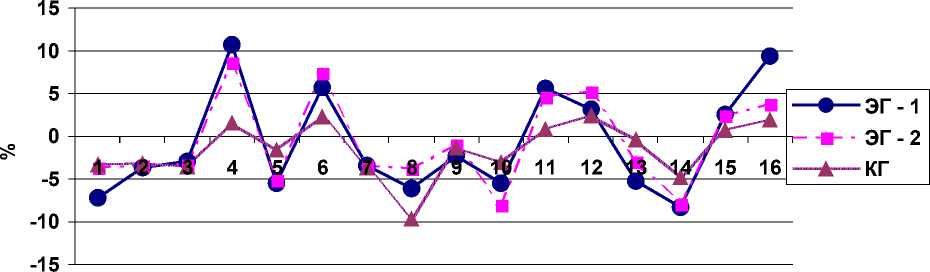

В ходе проведенного педагогического эксперимента были получены данные, позволяющие судить об эффективности протекания восстановительных процессов и улучшения функциональной подготовленности легкоатлетов – стайеров с использованием дополнительных эргогенических средств (рис. 1).

Характеризуя полученные результаты, следует отметить, что в экспериментальных группах, где применялись дополнительные эргогенические средства, произошли более выраженные положительные изменения, чем в контрольной группе. Достоверные изменения в экспериментальных группах наблюдались в одиннадцати показателях из шестнадцати, в контрольной группе таких показателей всего четыре.

Так в первой экспериментальной группе произошло значительное снижение ЧСС в покое на 7,2% и ЧСС мпк на 3,7%. Те же показатели во второй экспериментальной группе изменились на 3,6 и 3,4% соответственно. В контрольной группе так же произошли положительные сдвиги, однако данный прирост показателей не имел достоверности. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что сердечно - сосудистая система у спортсменов в экспериментальных группах стала работать более экономично и эффективно, что сопровождается урежением ЧСС в покое и при максимальных нагрузках.

При этом следует отметить, что процент восстановления ЧСС на первой и пятой минутах восстановления в экспериментальных группах значительно превышает контрольную группу. Так в экспериментальной группе, где применялось дыхание через ДМП, он составил 10,7 и 5,7%. В группе, где использовалось увеличенное аэродинамическое сопротивление дыханию, – 8,6 и 7,4% соответственно. Отсюда следует, что данные средства, воздействующие на дыхательную функцию, способствуют ускорению развертывания и протекания восстановительных процессов в организме спортсменов.

Говоря об экономизации работы сердечно – сосудистой системы, следует отметить динамику артериального давления. В первой экспериментальной группе произошло достоверное снижение диастолического АД в покое (-6,1%), диастолического давления на первой минуте восстановления (-5,5%), систолического АД на пятой минуте восстановления (-5,2%), диастолического АД на пятой минуте восстановления (-8,3%), а также процент восстановления систолического АД на первой минуте и диастолического АД на пятой минуте после максимальной нагрузки. Вторая экспериментальная группа также имела положительную динамику АД, однако она несколько отличается от первой экспериментальной группы. Здесь также произошло достоверное снижение диастолического АД в покое, но прирост значительно меньше (-3,8%) по сравнению с первой экспериментальной группой (-6,1%). Наблюдалось значительное повышение процента восстановления АД на первой минуте как систолического, так и диастолического на 4,6 и 5,2% соответственно. На пятой минуте восстановления достоверно снизилось диастолическое АД на 7,9%. В контрольной группе достоверно снизилось только АД в покое и диастолическое давление на пятой минуте восстановления. Достоверного повышения процента восстановления АД ни на первой, ни на пятой минутах зафиксировано не было.

показатели

Рис. 1. Динамика восстановительных процессов у легкоатлетов-стайеров в подготовительном периоде в результате дыхания через ДМП и увеличенного аэродинамического сопротивления дыханию.

*Примечание: Числам на рисунке соответствуют следующие показатели: 1 - ЧСС покоя; 2 – ЧСС мпк; 3 – ЧСС 1 ; 4 - % восстановления ЧСС 1 ; 5 – ЧСС 5 ; 6 - % восстановления ЧСС 5 ; 7 – АД (систолическое) покоя; 8 – АД (диастолическое) покоя; 9 – АД1 (систолическое); 10 – АД1 (диастолическое); 11 - % восстановления АД1 (систолическое); 12 - % восстановления АД1 (диастолическое); 13 – АД5 (систолическое); 14 – АД5 (диастолическое); 15 - % восстановления АД5 (систолическое); 16 - % восстановления АД5 (диастолическое).

Наряду с динамикой восстановительных процессов нами также фиксировались изменения показателей функциональной подготовленности спортсменов (табл. 1).

Таблица 1

Изменение функциональных показателей легкоатлетов-стайеров в подготовительном периоде в результате дыхания через ДМП (Х ± т)

|

ПОКАЗАТЕЛИ |

Экспериментальная группа (n = 8) |

Контрольная группа (n = 8) |

||

|

В начале эксперимента |

В конце эксперимента |

В начале эксперимента |

В конце эксперимента |

|

|

PWC 170 , кГм/мин |

1147,8±19,9 |

1396,4±18,1* |

1318,7±16,1 |

1376,5±17,6 |

|

МПК, мл |

3592,2±15,4 |

3897,3±16,5* |

3971,2±13,5 |

4043,1±23,8 |

|

СДМ вд., мм. рт. ст |

112,3±10,4 |

117,3±8,2 |

124,4±8,1 |

128,5±6,3 |

|

СДМ выд., мм. рт. ст |

121,3±8,1 |

147,0±9,4* |

137,3±7,3 |

159,0±7,8* |

|

ЖЕЛ, л |

3,1±0,3 |

3,4±0,1* |

3,4±0,1 |

3,5±0,1 |

|

МВЛ, л |

102,8±3,4 |

113,4±4,0* |

108,6±4,1 |

117,8±2,9* |

|

ЗД вд., с |

59,0±12,2 |

73,3±10,7* |

55,0±10,1 |

67,0±10,3* |

|

ЗД выд., с |

49,5±4,5 |

62,0±3,0* |

47,0±6,4 |

54,5±6,7* |

Примечание: Здесь и далее достоверность различий при * Р < 0,05

Величина PWC 170 за время экспериментальной тренировки увеличилась на 21,7% в первой экспериментальной группе (р<0,05), что характеризует возросшую работоспособность спортсменов. В контрольной группе этот показатель увеличился на 4,4%, однако прирост не был достоверным.

В экспериментальной группе достоверно (р<0,05) увеличилось МПК – важнейший показатель, отражающий мощность аэробного механизма энергообеспечения, его относительный прирост составил 8,5%. В контрольной группе изменения были несущественны, был отмечен небольшой прирост МПК на 1,8%.

Об улучшении функционального состояния дыхательной мускулатуры говорят увеличение таких показателей как силы дыхательной мускулатуры на вдохе и выдохе (СДМ вд. и СДМ выд.). Достоверные изменения произошли в показателе СДМ выд. как в контрольной, так и в экспериментальной группах, однако относительный прирост в экспериментальной группе значительно выше и составил в конце эксперимента 21,2%, в контрольной группе – 15,8%. Также в обеих группах зафиксировано значимое (р<0,05)

увеличение времени задержек дыхания на вдохе и выдохе, прирост в экспериментальной группе составил 24,2 и 25,3%, в контрольной группе – 21,8 и 16,0% соответственно.

О более совершенной работе вегетативных функций организма можно судить о положительной динамике показателей ЖЕЛ и МВЛ. В экспериментальной группе относительный прирост ЖЕЛ составил 9,7%, МВЛ – 10,3%. В контрольной группе достоверно увеличилась только МВЛ, и относительный прирост несколько ниже, чем в контрольной группе – 8,5%.

В результате тренировок с использованием повышенного аэродинамического сопротивления дыханию были получены данные, позволяющие судить об эффективности данного средства (см. табл. 2)

Таблица 2

Изменение функциональных показателей легкоатлетов-стайеров в подготовительном периоде в результате применения повышенного

________________ аэродинамического сопротивления дыханию (Х ± т) ___________

|

ПОКАЗАТЕЛИ |

Экспериментальная группа (n = 8) |

Контрольная группа (n = 8) |

||

|

В начале эксперимента |

В конце эксперимента |

В начале эксперимента |

В конце эксперимента |

|

|

PWC 170 , кГм/мин |

1211,2±17,3 |

1356,5±14,7* |

1318,7±16,1 |

1376,5±17,6 |

|

МПК, мл |

3734,6±15,0 |

4054,0±13,5* |

3971,2±13,5 |

4043,1±23,8 |

|

СДМ вд., мм. рт. ст |

119,3±10,8 |

127,9±9,9* |

124,4±8,1 |

128,5±6,3 |

|

СДМ выд., мм. рт. ст |

148,3±6,4 |

166,5±24,5* |

137,3±7,3 |

159,0±7,8* |

|

ЖЕЛ, л |

3,1±0,3 |

3,2±0,3 |

3,4±0,1 |

3,5±0,1 |

|

МВЛ, л |

106,2±5,2 |

109,0±3,1 |

108,6±4,1 |

117,8±2,9* |

|

ЗД вд., с |

50,5±9,5 |

72,4±6,5* |

55,0±10,1 |

67,0±10,3* |

|

ЗД выд., с |

42,3±8,6 |

58,5±7,9* |

47,0±6,4 |

54,5±6,7* |

Из таблицы видно, что различные по виду средства по-разному повлияли на функциональные показатели спортсменов. Так применение повышенного аэродинамического сопротивления дыханию не существенно повлияло на показатели ЖЕЛ и МВЛ. Во всех остальных показателях произошли наиболее значимые сдвиги.

Во второй экспериментальной группе возросла физическая работоспособность спортсменов на 12%, но этот процент значительно ниже, чем в первой экспериментальной группе, где спортсмены тренировались с использованием ДМП.

Произошло заметное улучшение функционального состояния дыхательной мускулатуры, причем относительной прирост времени задержек дыхания на вдохе и выдохе составил 43,4 и 38,3% соответственно, что значительно превышает показатели в первой экспериментальной группе. Значительно увеличилась и сила дыхательной мускулатуры на вдохе и выдохе во второй экспериментальной группе, прирост составил 7,2 и 12,3% соответственно.

Заключение

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что систематическое применение в тренировочном процессе легкоатлетов – стайеров дыхания через дополнительное «мертвое» пространство и повышенного аэродинамического сопротивления дыханию обеспечивает реализацию принципа единства тренирующих воздействий и восстановительных средств, способствует ускорению протекания восстановительных про- цессов в организме спортсменов и, как следствие, повышение их функциональной подготовленности.

Список литературы Сравнительный анализ эффективности дополнительных средств оптимизации восстановления у легкоатлетов-стайеров

- Александрова Н. П. Анализ утомления дыхательных мышц при резистивной нагрузке на фоне дыхания газовыми смесями с различным содержанием кислорода/Н.П. Александрова//Физиологический журнал. -1992. -Т.8. -№3. -С. 89 -98.

- Апанасенко Г. Л. Процессы восстановления после физической нагрузки -новая концептуальная модель/Г.Л. Апанасенко, Д.М. Недопрядко//Физиологические факторы, определяющие и лимитирующие спортивную работоспособность: Тезисы доклада XVI Всесоюзной конференции по физиологии мышечной деятельности. -М., 1982. -С. 12-14.

- Бальсевич В.К. Контуры новой стратегии подготовки спортсменов олимпийского класса//Теория и практика физической культуры, 2001. -№4. -С. 9-10.

- Булатова М.М. Теоретико-методические аспекты реализации функциональных резервов спортсменов высшей квалификации. Наука в олимпийском спорте. -2003. -Спец. вып. -С.33 -50.

- Иоффе Л.Ц. Повышение функциональных возможностей организма человека путем тренировок дыханием через дополнительное мертвое пространство/Л.Ц.Иоффе, Р.И.Любомирская, В.С.Сверчкова и др.//Физиология человека, 1987.-Т. 13.-№ 2.-С. 241 -244.

- Колчинская А.З. Биологические механизмы повышения аэробной и анаэробной производительности спортсменов/А.З.Колчинская//Теория и практика физической культуры. -1998. -№ 3. -С. 2-7.

- Солодков А.С., Савич, А.Б. Повышение резервов адаптации к физическим нагрузкам с помощью резистивной тренировки вентиляторного аппарата//Пути оптимизации функции дыхания при нагрузках, в патологии и в экстремальных состояниях. -Тверь, 1991. -С. 70 -78.

- Солопов И.Н., Шамардин, А.И. Функциональная подготовка спортсменов. -Монография. -Волгоград: «ПринТерра-Дизайн», 2003. -263 с.

- Солопов И.Н. Физиологические эффекты методов направленного воздействия на дыхательную функцию человека. -Волгоград, 2004. -220 с.