Сравнительный анализ эндотелиального покрытия эверолимус-выделяющих стентов Synergy с биодеградируемым покрытием и Xience с постоянным полимером с помощью оптической когерентной томографии через 3 месяца после чрескожного коронарного вмешательства на стволе левой коронарной артерии

Автор: Ибрагимов Руслан Увэйсович, Бадоян А.Г., Крестьянинов О.В., Покушалов Е.А., Нарышкин И.А., Кретов Е.И., Прохорихин А.А., Хелимский Д.А.

Журнал: Патология кровообращения и кардиохирургия @journal-meshalkin

Рубрика: Приобретенные пороки сердца

Статья в выпуске: 4 т.21, 2017 года.

Бесплатный доступ

Цель Разработка новых стентов с аблюминальным биодеградируемым полимером направлена на ускорение неоинти- мального заживления и снижение степени воспалительного ответа со стороны сосудистой стенки. Целью нашего исследования стал анализ заживления ультратонкого эверолимус-выделяющего коронарного стента с биодеградируемым полимером Synergy в сравнении с эверолимус-выделяющим стентом Xience с постоянным полимером с использованием оптической когерентной томографии через 3 мес. после процедуры имплантации стента. Методы В данное проспективное одноцентровое исследование были включены 50 пациентов с гемодинамически значимым поражением ствола левой коронарной артерии. Пациенты были рандомизированы на две группы в зависимости от имплантируемого стента: Xience и Synergy. Через 3 мес. после процедуры все пациенты прошли контрольную коронарографию с применением оптической когерентной томографии. В качестве первичной конечной точки исследования определялась шкала неоинтимального (Neointimal Healing Score, NIH Score) заживления через 3 мес. после имплантации стента по данным оптической когерентной томографии. В качестве вторичной конечной точки принимались такие данные оптической когерентной томографии, как процент непокрытых страт, процент страт в состоянии мальпозиции, процент непокрытых и мальпозированных страт. с целью изучения свободы от неблагоприятного события была принята одна композитная конечная точка, включающая инфаркт миокарда, повторную реваскуляризацию бассейна левой коронарной артерии, смерть от сердечно-сосудистой причины в течение 12 мес. наблюдения. Результаты Показатель неоинтимального заживления статистически не различался в исследуемых группах (25,6±12,3 в группе Xience и 32,5±20,3 в группе Synergy; p = 0,12). Показатели покрытия и прилегания страт обоих исследуемых стентов статистически не различались через 3 мес. контроля оптической когерентной томографии: процент только непокрытых страт составил 6,3±3,9 и 9,9±7,8 в группах Xience и Synergy соответственно (p = 0,098) и только мальпозированных - 0,28±0,5 против 0,37±0,5; p = 0,628. Число непокрытых и неприлежащих страт (4,9±3,8 и 4,1±4,5) без статистически значимых различий в исследуемых группах; p = 0,92. В течение 12 мес. наблюдения только 2 случая тромбоза стента было зафиксировано, по одному в каждой группе, которые потребовали повторную реваскуляризацию. В одном случае инфаркт миокарда в группе Synergy был связан с бассейном правой коронарной артерии. Заключение Эверолимус-выделяющий коронарный стент с биодеградируемым покрытием Synergy имеет оптимальный профиль неоинтимального заживления, сравнимого с эверолимус-выделяющим стентом Xience с постоянным полимером с низкими показателями непокрытых и мальпозированных страт через 3 мес. Низкая частота неблагоприятных событий в обеих группах в раннем и отдаленном послеоперационных периодах наблюдения свидетельствует о безопасности имплантации исследуемых стентов.

Оптическая когерентная томография, биодеградируемый полимер

Короткий адрес: https://sciup.org/142230639

IDR: 142230639

Текст научной статьи Сравнительный анализ эндотелиального покрытия эверолимус-выделяющих стентов Synergy с биодеградируемым покрытием и Xience с постоянным полимером с помощью оптической когерентной томографии через 3 месяца после чрескожного коронарного вмешательства на стволе левой коронарной артерии

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в России остается высокой и составляет 49,9% [1]. В значительной степени сердечно-сосудистая смертность обусловлена ишемической болезнью сердца. Коронарография является «золотым стандартом» диагностики ишемической болезни сердца. Частота встречаемости поражения ствола левой коронарной артерии (СтЛКА) по данным разных авторов составляет 4–8% [2, 3]. Современные отечественные регистры демонстрируют похожие данные, при этом изолированное поражение СтЛКА встречается реже (в 2,4% случаев), чем в сочетании с поражением еще одного сосуда — у 20%, с двумя — у 19,5%, с тремя — у 44,8% пациентов [4]. Поражение СтЛКА позиционируется как наиболее прогностически опасное при оценке тяжести поражения коронарных артерий по шкале SYNTAX Score и ассоциировано с большей частотой смертности, чем поражение коронарных артерий иной локализации [5, 6]. По данным исследований трехлетняя смертность только при медикаментозной терапии у данной категории больных составляет примерно 50% [7]. Вследствие этого аортокоронарное шунтирование долгое время оставалось стандартом лечения незащищенного СтЛКА, что основано на результатах исследований, доказавших эффективность хирургической тактики при стволовом поражении коронарных артерий по сравнению с медикаментозной [8, 9]. Однако с развитием технологий эндоваскулярного лечения поражений коронарных артерий, появлением новых устройств, в том числе стентов с лекарственным покрытием, увеличением опыта операторов, показания к чрескожным коронарным вмешательствам (ЧКВ) при поражениях СтЛКА расширились. Так, если в 2010 г., согласно рекомендациям Европейского общества кардиологов (англ. European Society of Cardiology), при любом поражении СтЛКА чрескожное коронарное вмешательство уступало аортокоронарному шунтированию, а в 2013 г. было показано при высоком хирургическом риске, то в 2014 г. ЧКВ на СтЛКА рекомендовано при SYNTAX Score не более 22 и может быть рассмотрено при SYNTAX Score не более 32 [10– 12].

Использование непокрытых стентов было ассоциировано не только с высоким процедурным успехом, но и высокой частотой рестеноза и повторной реваскуляризации целевого сосуда (7–34%) [13, 14]. Появление стентов с лекарственным покрытием стало большим прорывом в интервенционной кардиологии. В недавно опубликованных данных мультицентрового регистра, сравнившего эффективность стентов с лекарственным покрытием и непокрытых стентов в лечении незащищенного СтЛКА, группа стентов с лекарственным покрытием продемонстрировала более низкую частоту серьезных сердечно-сосудистых событий в течение 5 лет (19,4 против 31,8%; p = 0,022), чем группа непокрытых стентов [15]. Исследование EXCEL показало, что ЧКВ с использованием стентов с лекарственным покрытием второго поколения (Xience) не уступает аортокоронарному шунтированию по клиническим исходам. Первичная конечная точка (смерть от всех причин, инсульт, инфаркт миокарда) по данным трехлетнего периода наблюдения была отмечена у 15,4% пациентов группы ЧКВ и 14,7% группы аортокоронарного шунтирования [16].

Оптическая когерентная томография — безопасный и информативный метод для оценки площади, диаметра, длины и степени прилегания стента и площади сосуда у пациентов со стенозом СтЛКА [17]. Мальпозиция и отсутствие эндотелизации страт являются основными факторами риска несостоятельности целевого поражения, в то время как двойная антиагрегантная терапия (ДААТ) перестает играть главную роль в ретромбозе [18, 19]. Новые поколения систем оптической когерентной томографии (ОКТ в частотной области) более чувствительны, чем внутрисосудистое ультразвуковое исследование, в обнаружении мальпозиции стента и краевой диссекции при стентировании ствола левой коронарной артерии [20, 21].

Целью данного исследования является оценка с помощью ОКТ степени прилегания и неоинтимального покрытия страт через 3 мес. после имплантации эверо-лимус-выделяющих стентов Xience и Synergy.

Методы

Дизайн и популяция исследования

Это проспективное одноцентровое рандомизированное исследование коронарных стентов (Synergy против Xience) у пациентов с ишемической болезнью сердца, имеющих показания к чрескожному коронарному вмешательству на стволе левой коронарной артерии. Исследование одобрено локальным этическим комитетом. Все пациенты подписали информированное согласие на участие в исследовании. В основу исследования заложен ОКТ-анализ профиля заживления через 3 мес. Первичной точкой ОКТ являлась шкала неоинти- мального заживления. В качестве вторичной конечной точки принимались такие данные ОКТ, как процент непокрытых страт, процент страт в состоянии мальпози-ции, процент непокрытых и мальпозированных страт. С целью изучения свободы от неблагоприятного события была принята одна композитная конечная точка, включающая инфаркт миокарда, повторную реваскуляризацию миокарда, смерть.

Критерия включения:

-

1) показание к ЧКВ на СтЛКА согласно рекомендациям Европейского общества кардиологов;

-

2) консультация кардиохирурга до ЧКВ — согласование эндоваскулярного вмешательства;

-

3) запланированное применение одностентовой техники;

-

4) возраст пациентов 18 лет и более;

-

5) подписанная форма информированного согласия;

-

6) способность пациента выполнять условия исследования (повторная госпитализация).

Критерия исключения:

-

1) острый инфаркт миокарда;

-

2) неспособность принимать ДААТ или гиперчувствительность к компонентам;

-

3) большая хирургическая операция за последние 15 дней до чрескожного коронарного вмешательства;

-

4) ожидаемая продолжительность жизни менее 12 мес.

Материалы исследования

Коронарные стенты Xience и Synergy — эверолимус-выделяющие стенты. Synergy — стент на основе сплава платины и хрома, имеющий биорезорбируемое покрытие толщиной 4 мкм, находящееся с аблюминальной стороны. Период резорбции лекарственного покрытия составляет 3 мес. — столько нужно для появления неоинтимы. Xience — стент на основе кобальта и хрома с прочным нерассасывающимся полимером. Продолжительность ДААТ в группе Synergy составляет 4 мес., а в группе Xience — 12 мес. Всем пациентам до операции назначалась нагрузочная доза ингибиторов рецепторов P2Y12 (300–600 мг клопидогреля) как дополнение к ежедневно получаемой дозе ацетилсалициловой кислоты в объеме 75 мг. Непосредственно перед началом интервенции производилось внутривенное введение раствора нефракционированного гепарина.

Анализ данных оптической когерентной томографии

Внутрисосудистая визуализация и оценка 3-месячных результатов имплантации стентов проведена с использованием установки для высокоскоростной ОКТ в системе Фурье (C7XR; St. Jude/LightLab Imaging

Дизайн исследования

Примечание. СтЛКА — ствол левой коронарной артерии;

ОКТ — оптическая когерентная томография

Study design

OCT, optical coherence tomography

Таблица 1 Клинико-демографическая характеристика пациентов

|

Показатель |

Общее, n = 50 (%) |

Xience, n = 25 (%) |

Synergy, n = 25 (%) |

p |

|

Возраст, лет |

61,58±7,3 |

60,13±7,3 |

63,13±7,3 |

0,26 |

|

Мужской пол |

43 (86) |

22 (88) |

21 (84) |

1,0 |

|

Вес |

84,3±15,1 |

82,3±12,2 |

85±17,4 |

0,62 |

|

Курение |

14 (28) |

8 (32) |

6 (24) |

0,75 |

|

Сахарный диабет |

8 (16) |

6 (24) |

2 (8) |

0,24 |

|

Дислипидемия |

17 (34) |

11 (44) |

6 (24) |

0,23 |

|

ХБП |

13 (26) |

8 (32) |

5 (20) |

0,52 |

|

Инсульт в анамнезе |

4 (8) |

3 (12) |

1 (4) |

0,61 |

|

ПИКС |

24 (48) |

13 (52) |

11 (44) |

0,78 |

|

ЧТКА в анамнезе |

27 (54) |

12 (48) |

15 (60) |

0,79 |

|

АКШ |

5 (10) |

2 (8) |

3 (12) |

1,0 |

|

ГБ |

45 (90) |

21 (84) |

24 (96) |

0,35 |

|

ФВ ЛВ |

53,7±17,3 |

62,13±8,07 |

56,8±15,5 |

0,24 |

Примечание. ХБП — хроническая болезнь почек; ПИКС — постинфарктный кардиосклероз; ЧТКА — чрескожная транслюминальная ангиопластика; АКШ — аортокоронарное шунтирование; ГБ — гипертоническая болезнь; ФВ — фракция выброса левого желудочка. Качественные параметры представлены как доли в процентах от общего количества больных, количественные данные — в виде средних значений ± стандартное отклонение

Inc., Вестфорд, США). Визуализация целевой артерии проводилась с использованием системы автоматической протяжки со скоростью 20 мм/с (система C7XR). Томографические изображения поперечного сечения (срезы) стентированного сегмента с интервалом в 1 мм были проанализированы. По всей окружности стентированного сосуда определялись такие показатели, как гиперплазия неоинтимы, покрытые эндотелием и прилежащие к стенке артерии страты стента [22].

Страта стента рассматривалась как подходящая для анализа в случае, если она имела четкие яркие очертания и характерную тень, перпендикулярную источнику света. Далее производилась оценка каждой страты стента, которые затем делились на 4 категории:

-

1. Покрытые, прилежащие — страты, покрытые тканью и не пролабирующие в просвет сосуда.

-

2. Покрытые, мальпозированные — страты, покрытые тканью, но пролабирующие в просвет сосуда.

-

3. Непокрытые, прилежащие — частично или полностью непокрытые страты, но прилежащие к стенке сосуда.

-

4. Непокрытые, мальпозированные — страты, не имеющие покрытия и неприлегающие к стенке сосуда.

Конечные точки исследования

В качестве первичной конечной точки исследования определялся профиль неоинтимального заживления через 3 мес. после имплантации стента по данным ОКТ. Данный параметр — показатель неоинтимального заживления (Neointimal Healing Score) — высчитывается по следующей формуле:

Таблица 2 Ангиографическая характеристика поражений ствола левой коронарной артерии

|

Критерий |

Общее, n = 50 |

Xience, n = 25 |

Synergy, n = 25 |

p |

|

SYNTAX Score |

21,2±6,9 |

19,25±10,19 |

21,2±6,9 |

0,54 |

|

Medina 1:0:0 |

19 (38) |

11 (44) |

8 (32) |

0,56 |

|

Medina 1:0:1 |

8 (16) |

6 (24) |

2 (8) |

0,25 |

|

Medina 1:1:0 |

23 (46) |

8 (32) |

15 (60) |

0,09 |

Примечание. Качественные параметры представлены как доли в процентах от общего количества больных, количественные данные — в виде средних значений ± стандартное отклонение

Таблица 3 Характеристика процедуры имплантации стента

|

Показатель |

Общее, n = 50 |

Xience, n = 25 |

Synergy, n = 25 |

p |

|

Давление имплантации стента |

13,6±3,2 |

13,6±3,4 |

13,6±3 |

0,98 |

|

Длина стента |

17,8±6,7 |

18,81±7,4 |

16,8±5,9 |

0,41 |

|

Диаметр стента |

3,9±0,2 |

3,9±0,1 |

3,9±0,2 |

0,52 |

|

Предилатация |

21 (42) |

13 (52) |

8 (32) |

0,25 |

|

Постдилатация |

37 (74) |

17 (68) |

20 (80) |

0,52 |

Примечание. Качественные параметры представлены как доли в процентах от общего количества больных, количественные данные — в виде средних значений ± стандартное отклонение

Показатель неоинтимального заживления = (%ИДН * 4) + (%МНС * 3) + (%НС * 2) + (%МС * 1), где

ИДН — количество страт с интралюминальным дефектом наполнения (пролабирующий тромб и т. п.);

МНС — количество непокрытых страт в состоянии мальпозиции;

НС — количество непокрытых страт;

МС — количество неприлежащих страт.

Статистический анализ

Качественные параметры представлены как доли в процентах от общего количества больных, количественные данные — в виде средних значений ± стандартное отклонение. Сравнительный анализ групп больных выполнен с приминением t-критерия Стьюдента для количественных признаков. Для анализа качественных признаков в исследуемых группах использован непараметрический критерий χ 2 и точный критерий Фишера.

Результаты

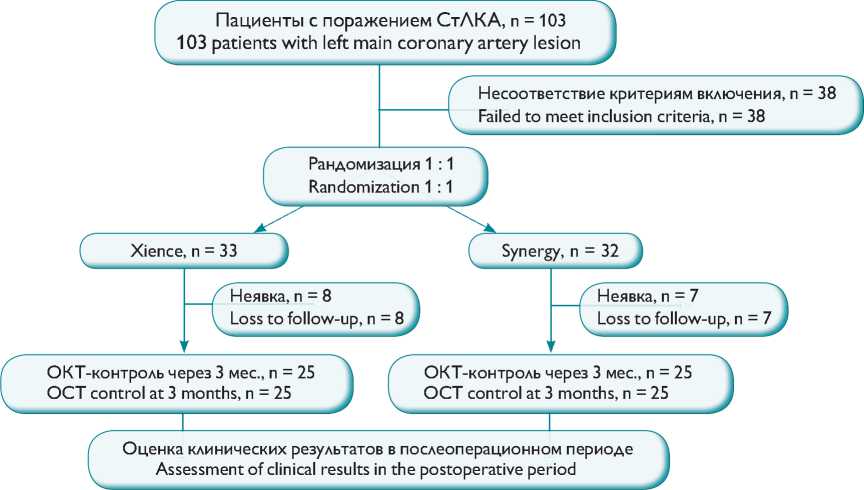

Из 103 потенциальных участников исследования не соответствовали критериям включения 38 пациентов. 65 пациентов соответствовали критериям включения и рандомизированы 1:1. После успешной имплантации стента 8 пациентов в группе Xience исключены из исследования вследствие неявки через 3 мес. на ОКТ-контроль. По этой же причине в группе Synergy исключены из исследования 7 пациентов. В результате проанализированы в работе данные 50 пациентов: по 25 в каждой группе. Дизайн исследования представлен на рисунке.

Большинство пациентов, включенных в исследование, были мужского пола (86%), средний возраст составил 61,58±7,3 года. Клинико-демографическая характеристика пациентов представлена в табл. 1. Как видно из таблицы, существенная часть пациентов имела сопутствующую патологию: сахарный диабет, дислипидемию, хроническую болезнь почек. При этом 24 пациента (48%) ранее перенесли инфаркт миокарда, а 5 пациентов (10%) — аортокоронарное шунтирование. Среднее значение фракции выброса составило 53,7±17,3%. Статистически значимых различий между группами по клинико-демографическим характеристикам не обнаружено.

Характеристика целевых поражений представлена в табл. 2. Среднее значение SYNTAX Score составило 20,19±8,6 и значимо не отличалось между группами. Все поражения ствола, включенных в наше исследование, являлись бифуркационными и классифицировались согласно общепринятой классификации по Medina. Как видно из таблицы, поражение СтЛКА типа Medina 1:0:0 чаще встречалось в группе с имплантацией стента Xience (44%), в то время как в группе Synergy чаще отмечались поражения Medina 1:1:0 (60%), но без достоверной разницы между группами (p = 0,56 и p = 0,09 соответственно).

Таблица 4 Анализ оптической когерентной томографии целевого сегмента через 3 мес.

|

Показатель |

Общее, n = 50 |

Xience, n = 25 |

Synergy, n = 25 |

p |

|

Площадь просвета сосуда |

12,6±2,9 |

12,4±2,2 |

12,8±3,5 |

0,725 |

|

Средний диаметр просвета сосуда |

4±0,5 |

3,9±0,4 |

4±0,5 |

0,297 |

|

Минимальный диаметр просвета сосуда |

2,9±0,6 |

2,9±0,5 |

2,8±0,7 |

0,688 |

|

Максимальный диаметр просвета сосуда |

5,1±0,7 |

4,9±0,5 |

5,2±0,9 |

0,286 |

Примечание. Данные представлены в виде средних значений ± стандартное отклонение

Таблица 5 Результаты оптической когерентной томографии покрытия страт через 3 мес.

|

Показатель |

Общее, n = 50 |

Xience, n = 25 |

Synergy, n = 25 |

p |

|

Толщина неоинтимы |

0,11±0,1 |

0,099±0,7 |

0,109±0,11 |

0,782 |

|

Процент покрытия страт |

83,4±13,2 |

86,1±11,8 |

80,5±14,3 |

0,238 |

|

Количество страт в стенте |

176,3±74,1 |

177,2±71,25 |

175,2±79,55 |

0,94 |

|

ШНЗ |

30,5±17,2 |

25,6±12,3 |

32,5±20,3 |

0,118 |

|

Мальпозированная и непокрытая страта |

4,9±4 |

4,9±3,8 |

5,1±4,5 |

0,92 |

|

Непокрытая страта |

8,1±6,2 |

6,3±3,86 |

9,9±7,8 |

0,098 |

|

Мальпозированная страта |

0,3±0,5 |

0,28±0,54 |

0,37±0,5 |

0,628 |

Примечание. ШНЗ — шкала неоинтимального заживления. Данные представлены в виде средних значений ± стандартное отклонение

Характеристики процедуры ЧКВ продемонстрированы в табл. 3. Показатели длины стента (в среднем 18,8 против 16,8 мм соответственно) и диаметра стента (3,9±0,12 против 3,9±0,17 мм) достоверно не отличались между группами. В среднем давление имплантации стента составило 13,6±3,2 мм. Сравнительно чаще в группе с имплантацией стента Xience выполнялась предилатация (52 против 32% случаев соответственно), однако разница в группах была статистически не значима (p = 0,25).

Через 3 мес. 50 целевых поражений были изучены посредством ОКТ (табл. 4, 5). Среднее число страт, анализируемых в одном поражении, составило 177,2±71,25 и 175,2±79,55 в группах Xience и Synergy соответственно. Покрытые страты стентов составили 86,1±11,8% в группе Xience и 80,5±14,3% в группе Synergy; p = 0,24. Число мальпозированных и непокрытых страт между группами достоверно не различалось.

Средний показатель неоинтимального заживления для всей выборки составил 30,5±17,2 ед. В группе с имплантацией стента Synergy отмечался более высокий показатель шкалы неоинтимального заживления (32,5±20,3), чем в группе Xience (25,6±12,3), но статистически не различался; p = 0,12.

Таблица 6 Клинические результаты через 12 мес.

|

Показатель |

Xience, n = 25 |

Synergy, n = 25 |

p |

|

Смерть |

0 |

0 |

|

|

ИМ |

1 |

2 |

0,54 |

|

Тромбоз стента |

1 |

1 |

1,0 |

|

Реваскуляризация |

1 |

1 |

1,0 |

|

целевого поражения |

|||

|

MACE |

1 (4%) |

2 (8%) |

0,4 |

Примечание. ИМ — инфаркт миокарда; MACE — крупные нежелательные кардиальные явления (англ. major adverse cardiac events)

Статистически значимых различий в частоте нежелательных явлений в течение 12 мес. (смерть от любой причины, инфаркт миокарда, повторная реваскуляризация, инсульт) между двумя группами исследования не выявлено: 1 (4%) в группе Xience против 2 (8%) в группе Synergy; p = 0,54 (табл. 6).

Обсуждение

Оптическая когерентная томография — метод внутрисосудистой визуализации коронарных артерий, обеспечивающий новый подход к наблюдению за пациентами после процедур ЧКВ. Благодаря высокому пространственному разрешению ОКТ позволяет точно измерить толщину и распределение неоинтимы [23]. Кроме того, с ОКТ можно оценить покрытие тканью каждой страты стента [24]. Хотя клиническое значение ОКТ-анализа остается неясным, неоинтимальное покрытие и мальпозиция страт, по-видимому, являются значимыми факторами риска тромбоза стента [25]. Так, в исследовании A.V. Finn и др. [26], по данным аутопсий при многофакторном анализе было обнаружено, что присутствие 30% непокрытых страт ассоциировано с увеличением риска тромбоза стента в 9 раз. Кроме того, при наличии тромбоза была обнаружена более высокая частота мальпозиции, чем при отсутствии тромба (29 против 6%; p = 0,02).

В нашем исследовании через 3 мес. после имплантации стентов мы не обнаружили статистически значимых различий по данным ОКТ-анализа между группами Xience и Synergy. Оба эверолимус-выделяющих стента имеют положительные характеристики профиля заживления. По истечении срока наблюдения показатели неоинтимального заживления (первичная конечная точка) составили 25,6±12,3 в группе Xience и 32,5±20,3 в группе Synergy (p = 0,12), при среднем значении покрытых страт 83,4±13,2%. Также в данных группах отмечаются низкие показатели мальпозированных

(0,28±0,54 и 0,37±0,5%) и непокрытых страт (6,3±3,9 и 9,9±7,8) соответственно. Следует отметить, что наши коллеги Robert-Jan van Geuns и др. на EuroPCR 2017 представили результаты ОКТ-анализа 101 пациента в рамках субисследования IDEAL-LM, где также не выявили статистически значимых различий между группами Xience и Synergy по всем заданным показателям.

К сожалению, отсутствуют крупные многоцентровые исследования стентирования ствола левой коронарной артерии с ОКТ-контролем. В то же время имеются крупные рандомизированные исследования, демонстрирующие результаты профилей заживления стентов разных поколений. Внедрение стентов с лекарственным покрытием улучшило клинические результаты по сравнению с использованием непокрытых стентов, уменьшая неоинтимальную гиперплазию и частоту реваскуляризации целевой артерии [27, 28]. По данным ОКТ-анализа групп исследования RESOLUTE All Comers, через 13 мес. после имплантации количество непокрытых страт в группе зотаролимус-выделяю-щего и эверолимус-выделяющего стентов составило 7,4 и 5,8% (p = 0,378), а количество неприлежащих страт — 1,8 и 1,4% (p = 0,569) соответственно [29].

Несмотря на то что стенты с лекарственным покрытием заметно снизили частоту рестеноза, длительная персистенция инородного тела в коронарной артерии и продолжительное действие лекарственного покрытия препятствуют раннему заживлению сосуда, вызывают локальное воспаление стенки и могут быть причиной позднего рестеноза и тромбоза [30, 31]. Так, результаты мультицентрового рандомизированного исследования TROFL II trial продемонстрировали лучшие показатели неоинтимального заживления биодеградируемого стента Absorb, по сравнению с Xience, у пациентов с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST через 6 мес. наблюдения (1,74 против 2,8; p<0,001). Результаты двуцентрового рандомизированного исследования SORT-OUT VIII OCT study, сравнивающего показатели заживления биодеградируемых стентов Synergy и Biomatrix через 1 мес. после имплантации, не показали статистически значимых различий между группами, но отметили, что стенты Synergy продемонстрировали тенденцию к лучшему раннему покрытию стента (72,2 против 64,3%; p = 0,09) [32]. Данные об оптимальной аппозиции стента могут иметь ключевое значение для пациентов, продолжающих прием ДААТ в контексте планируемых оперативных вмешательств, риска кровотечения или сопутствующего нарушения ритма сердца и связанного с ним режима антикоагулянтной терапии. Все эти пациенты могут получить пользу от ранней отмены ДААТ в результате полной эндотелизации стента.

Подводя итог, можно предположить, что коронарный стент Synergy, имея аблюминальное покрытие с биодеградируемым полимером и оптимальный профиль нео-интимального заживления, можно рекомендовать при стентировании ствола левой коронарной артерии. Однако требуются дальнейшие крупные мультицентровые рандомизированные исследования с оценкой клинических результатов для окончательных выводов.

Ограничения исследования

Данное исследование имеет несколько ограничений. В первую очередь это малый размер выборки. Не до конца изучено влияние соотношения покрытых/не-покрытых страт стентов с лекарственным покрытием на отдаленные клинические результаты. Дальнейшие проспективные рандомизированные исследования с большими выборками необходимы для подтверждения полученных данных.

Заключение

Эверолимус-выделяющий коронарный стент с биодеградируемым покрытием Synergy имеет оптимальный профиль неоинтимального заживления, сравнимого с эверолимус-выделяющим стентом Xience с постоянным полимером. Статистически значимых различий в показателях неоинтимального заживления не обнаружили. При сравнении двух групп по таким ОКТ-показателям, как непокрытая страта, неприлежащая и непокрытая в состоянии мальпозиции, статистически достоверных различий также не обнаружено.

Финансирование

Исследование не имело спонсорской поддержки.

Список литературы Сравнительный анализ эндотелиального покрытия эверолимус-выделяющих стентов Synergy с биодеградируемым покрытием и Xience с постоянным полимером с помощью оптической когерентной томографии через 3 месяца после чрескожного коронарного вмешательства на стволе левой коронарной артерии

- Министерство здравоохранения Российской Федерации [Интернет]. Доклад о состоянии здоровья населения и организации здравоохранения по итогам деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за 2014 год (дата обращения 10.12.17). Режим доступа: https://static-0. rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/026/627/ original/Doklad_o_sostojanii_zdorovja_naselenija_2014. pdf?1434640648

- Акбашева М.Т., Закарян Н.В., Алекян Б.Г. Атеросклероз и его осложнения. актуальные вопросы диагностики и лечения ишемической болезни сердца. Креативная кардиология. 2009;3(2):68-79. Режим доступа: https://cardiology- journal.com/catalog/detail.php?SECTION_ID=3281&ID=32846

- Dacosta A., Tardy В., Favre J., Guy J.M., Rachet F., Lamaud M., Barral X., verneyre H. Left main coronary artery disease. Arch Mal Coeur Vaiss. 1994;87(9):1225-32. (In french) PMID: 7646237.

- Кузнецов В.А., Бессонов И.С., Зырянов И.П., Самойлова Е.П., Горбатенко Е.А., Игнатов Д.И. Клинико-функциональная характеристика и лечение пациентов с поражением ствола левой коронарной артерии в реальной клинической практике. Кардиология. 2014;(1):55-60. 10.18565/ cardio.2014.1.55-60 DOI: 10.18565/cardio.2014.1.55-60

- Sianos G., More M., Kappetein A.P., Morice M., Colombo A., Dawkin K., van den Brand M., Van Dyck N., Russell M.E., Mohr F.W., Serruys P.W. The SYNTAX Score: an angiographic tool grading the complexity of coronary artery disease. Eurolnterv. 2005;1(2):219-27.