Сравнительный анализ клеток с тканевыми общими маркерами, участвующими в регуляции апоптоза и пролиферации, их диагностическая эффективность у больных фолликулярными аденомами щитовидной железы

Автор: Казаков Сергей Петрович, Заботина Т.Н., Кушлинский Н.Е.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4 т.5, 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены новые данные по исследованию методом проточной цитометрии фенотипов клеток в тканях фолликулярных аденом щитовидной железы (АЩЖ) общих маркеров CD95, CD95L, p53 (р53bright, р53*т), bcl-2 (bcl-2bright, bcl-2dim), Ki-67, участвующих в регуляции апоптоза и пролиферации, а также экспрессии мембранных и внутриклеточных белков/рецепторов в/на клетках ткани ШЖ, их диагностическая эффективность. Выявлены два типа АЩЖ, различающиеся по фенотипу. Основным отличием от основной группы доброкачественных опухолей (аденомы I типа) аденом II типа явилось наличие повышенного количества клеток с мембранным рецептором FAS-L. По данным настоящего исследования, частота выявления аденом II типа составила 19,35%. В аденомах II типа отмечались более высокие значения клеток общих маркеров, регулирующих апоптоз и пролиферацию, CD95L, p53, p53dim, p53bright, Ki-67, bcl-2, bcl-2dim, bcl-2bright, имевших отличные показателями диагностической эффективности. Таким образом, АЩЖ отличались по фенотипу клеток ткани, II тип аденом был более агрессивен и имел более худший прогноз.

Аденома, щитовидная железа, апоптоз, пролиферация

Короткий адрес: https://sciup.org/140187851

IDR: 140187851 | УДК: 616.4410006.55-07-018

Текст научной статьи Сравнительный анализ клеток с тканевыми общими маркерами, участвующими в регуляции апоптоза и пролиферации, их диагностическая эффективность у больных фолликулярными аденомами щитовидной железы

Исследованию маркеров апоптоза и пролиферации и их вклада в развитие опухолевого процесса у больных доброкачественными и злокачественными новообразованиями щитовидной железы (ЩЖ) в последние годы уделяют все большее внимание [3, 6, 10, 11, 12]. В то же время отсутствие достаточного количества знаний о процессах бластомогенеза, прежде всего о патогенетических механизмах нарушения апоптоза и пролиферации у больных с онкологическими заболеваниями ЩЖ, сдерживает развитие высокоинформативных методов диагностики и мониторинга за лечением этих нозологий [4, 5, 7, 13, 14]. До сих пор у врачей-онкологов, врачей-патоморфологов, иммунологов возникают трудности с диагностикой разных форм новообразований ЩЖ, поэтому большое количество исследований посвящено этому вопросу [1, 15].

Было проведено исследование у 31 больных фолликулярными аденомами ЩЖ (АЩЖ), подтвержденными морфологически. Среди больных было 25 (80,65%) женщины и 6 (19,35%) мужчин (средний возраст 57±14 лет).

Образцы тканей ЩЖ забирались во время операции с последующим приготовлением суспезии клеток общепринятыми методами (0,25% раствор трипсина и ЭДТА 1 ммоль в ФСБ), доведением до конечной концентрации

1–2 106 клеток в мкл и окрашиванием мембранных и внутриклеточных рецепторов (белков) моноклональными антителами фирмы «CALTAG» (Австрия): Bcl-2-FITS, CD95-PE-Cy5, CD95L-PE-Cy5 и фирм «DAKO» (Дания) и «BD» (США) – p53-FITS, Ki-67-РЕ. Полученную суспензию анализировали в трехцветных протоколах на проточном цитофлуориметре COULTER EPICS XL-MCL фирмы «Beckman Coulter» (США) с подсчетом не менее 100 000 событий в зоне гейтирования (12 000 клеток). Полученные цифровые данные в виде файлов (LMD) анализировались в специальной аналитической программе CXP ver.2.2 cо снятием результатов проведенных исследований. Определяли относительное количество клеток с общими маркерами CD95, CD95L, p53 (р53bright, р53dim), bcl-2 (bcl-2bright, bcl-2dim), Кi-67, а также плотность экспрессии мембранных (внутриклеточных) рецепторов (белков) в этих клетках. Плотность экспрессии мембранных (внутриклеточных) рецепторов (белков) оценивали в условных единицах по средней интенсивности свечения флуоресценции (MFI), пропорциональной номеру канала, измеренного в логарифмическом режиме.

Статистическую обработку данных проводили с использованием непараметрических методов по Манну – Уитни. Различия считались достоверными при уровне значимости p<0,05. Для расчета диагностической эффективности (величины порогового значения, показателей чувствительности, специфичности) применяли ROC-анализ.

Были исследованы образцы тканей фолликулярных аденом ЩЖ в целях сравнительного анализа общих маркеров, регулирующих апоптоз и пролиферацию, и их оценке их диагностической эффективности.

При анализе белков, регулирующих апоптоз и пролиферацию, выявлено, что в 19,35% наблюдений определяется иной фенотип аденомы, обозначенный нами как аденома II типа. Основным фенотипическим отличительным признаком аденомы II типа было наличие большого количества клеток в тканях ЩЖ, экспрессирующих маркер FAS-L (CD95L).

Результаты сравнительного исследования общих маркеров, регулирующих апоптоз и пролиферацию в тканях ЩЖ у больных с разными вариантами АЩЖ, представлены в табл. 1.

Изучены показатели количества CD95-клеток в тканях ЩЖ с разными вариантами доброкачественных новообразований (аденом) ЩЖ. Большое количество CD95-клеток выявлено у пациентов с аденомами II типа (3,22±1,08%), минимальное – у больных с основным видом АЩЖ (2,17±1,68%).

Анализ количества CD95L-клеток, содержащихся в суспензии, приготовленной из АЩЖ, показал, что число CD178+-клеток было очень высоким (рис. 1) у больных аденомой II типа и составило 54,54±12,84%, статистиче-

Табл. 1. Общие показатели клеток, содержащих белки, участвующие в регуляции апоптоза и пролиферации в тканях аденом щитовидной железы

|

Показатель |

Группы пациентов |

|

|

I (с аденомами I типа) n=25 |

II (с аденомами II типа) n=6 |

|

|

Количество клеток CD95, % |

2,17±1,68 |

3,22±1,08 |

|

Плотность рецепторов CD95 |

10,17±5,85 |

7,36±2,92 |

|

Количество клеток CD95L, % |

5,96±2,15 |

54,54±12,84* |

|

Плотность рецепторов CD95L |

9,86±5,69 |

3,82±0,46 |

|

Общее количество клеток р53, % |

64,72±15,2 |

93,74±4,98* |

|

Плотность белка р53 (общая) |

4,79±2,09 |

13,56±3,08* |

|

Количество клеток р53 dim, % |

38,73±16,22 |

8,5±2,67* |

|

Плотность белка р53 dim |

1,55±0,08 |

1,77±0,07* |

|

Количество клеток р53 bright, % |

21,82±19,84 |

83,25±9,8* |

|

Плотность белка р53 bright |

10,93±2,21 |

14,84±1,34* |

|

Количество клеток Ki-67, % |

1,45±0,77 |

60,12±18,1* |

|

Плотность белка Ki-67 |

3,26±3,68 |

4,83±0,73 |

|

Общее количество клеток bcl-2, % |

71,47±10,36 |

95,47±4,2* |

|

Плотность белка bcl-2 (общая) |

4,51±1,65 |

16,22±2,23* |

|

Количество клеток bcl-2 dim, % |

48,47±12,83 |

5,24±3,32* |

|

Плотность белка bcl-2 dim |

1,51±0,1 |

1,73±0,06* |

|

Количество клеток bcl-2 bright, % |

18,12±15,29 |

89,85±8,44* |

|

Плотность белка bcl-2 bright |

13,66±2,79 |

16,67±0,93 |

* Статистическая достоверность между группами II и I (р<0,05).

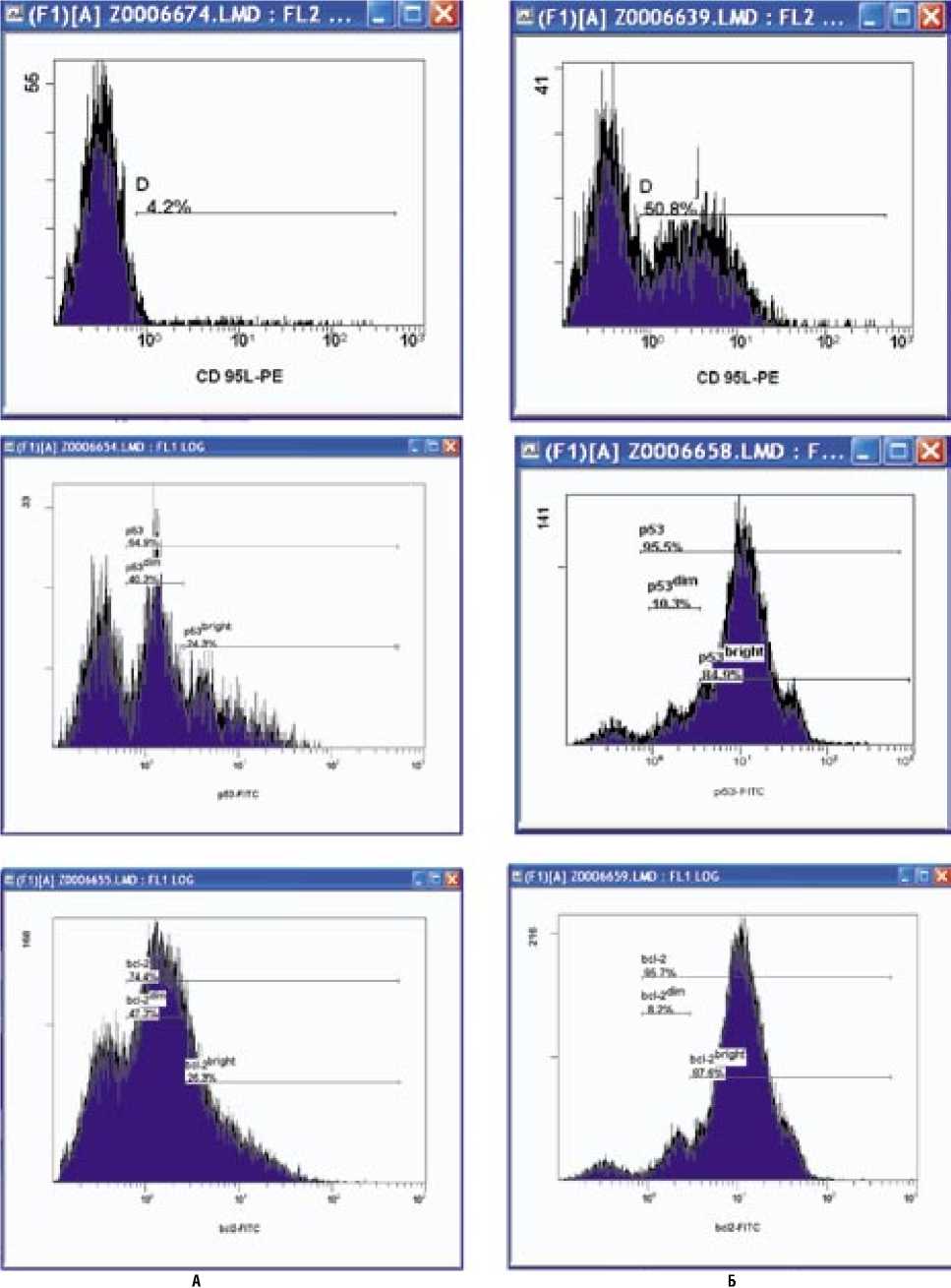

ски достоверно отличаясь (р=0,002) от этого показателя у больных аденомой I типа, где этот показатель был равен 5,96±2,15%. Показатель плотности распределения рецептора CD95L имел тенденцию к 3-кратному снижению в аденомах II типа (3,82±0,46), а в группе пациентов с основным типом АЩЖ это значение было равно 9,86±5,69. В дифференциальной диагностике аденом разных типов нами предлагается использовать показатель количества CD95L-клеток более 28,76%, превышение значения которого свидетельствовало о наличии АЩЖ II типа при диагностической эффективности 99,9% по параметрам чувствительности, специфичности и точности.

В диагностике аденом разных типов могли помочь и показатели количества клеток с белком р53 и плотности распределения белка р53 в исследуемой группе р53-по-зитивных клеток. Значимыми оказались показатели количества р53-клеток, которые были наиболее высокими (93,74±4,98%) в аденомах II типа, достоверно отличаясь (р=0,002) от этого показателя в аденомах I типа (64,72±15,2%). Значение плотности экспрессии белка р53 в этой группе клеток было наибольшим (13,56±3,08) в аденомах II типа, статистически отличаясь (р=0,002) от этого показателя (4,79±2,09) в аденомах I типа. В дифференциальной диагностике АЩЖ разных типов достаточно высока вероятность выявления АЩЖ II типа при показателях количества р53-клеток более 88,82% и значении плотности экспрессии р53-белка более 11,02 (чувствительность и специфичность метода составляли 99,9%).

Наибольшее количество р53dim-клеток клеток отмечено в аденомах

I типа – 38,73±16,22%, в аденомах II типа – 8,5±2,67% (р=0,002) (рис. 1). Плотность распределения белка р53 в р53dim-позитивных клетках изучаемых групп больных была достоверно большей в аденомах II типа (1,77±0,07), статистически достоверно отличаясь (р=0,005) от значения этого же показателя (1,55±0,08) в аденомах I типа.

В диагностике АЩЖ разных типов с высокими показателями чувствительности и специфичности метода 99,9% можно также использовать значение количества р53dim-клеток менее 11,91%, а также величину плотности р53-белка в р53dim-позитивных клетках более 1,68 при чувствительности метода 99,9%, специфичности 93,7% и точности метода 96,8%, которые следует считать критическими значениями при выявлении АЩЖ II типа.

Подобные достоверные различия (р=0,002) выявлены и при сравнении количества р53bright-клеток (см. рис. 1), которое было значительно повышено у больных с аденомой II типа (83,25±9,8%), в то время как у больных с аденомой I типа было намного ниже (21,82±19,84%). Обнаружены также статистически значимые различия (р=0,011) в величинах плотностей распределения белка р53 в р53bright-клетках у больных с аденомой I типа (10,93±2,21) в сравнении с аденомами II типа (14,84±1,34).

Обнаружение количества р53bright-клеток при значениях более 75,21% и величине плотности экспрессии

Рис. 1. Гистограммы общего количества клеток с маркерами, регулирующими апоптоз CD95L, р53, р53dim, р53bright, bcl-2, bcl-23dim, bcl-2bright у больных с разными типами аденомы щитовидной железы: А – аденома I типа; Б – аденома II типа

Казаков С.П., Заботина Т.Н., Кушлинский Н.Е.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛЕТОК С ТКАНЕВЫМИ ОБЩИМИ МАРКЕРАМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В РЕГУЛЯЦИИ АПОПТОЗА И ПРОЛИФЕРАЦИИ, ИХ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ У БОЛЬНЫХ ФОЛЛИКУЛЯРНЫМИ АДЕНОМАМИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ белка р53 в р53bright-позитивных клетках более 12,8 позволило предполагать наличие АЩЖ II типа. При этом чувствительность данных методов составила 99,9%, специфичность – 99,9 и 81,2%, а точность метода – 99,9 и 82,8% соответственно.

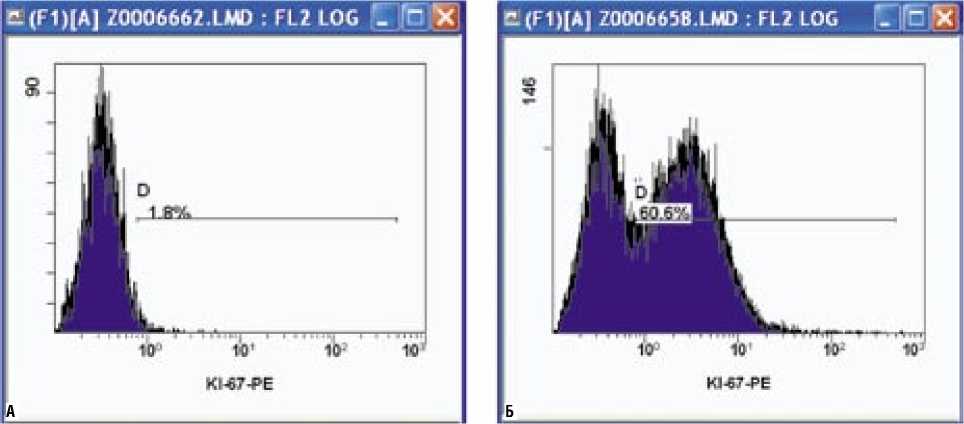

Выявлено статистически значимое (р=0,002) более чем 40-кратное повышение количества клеток, экспрессирующих маркер Ki-67 (рис. 2), в группе пациентов с аденомой II типа – до 60,12±18,1% по сравнению с аденомой I типа, где этот показатель составил 1,45±0,77%. При этом если показатель превышал 26,35% для значений количества Ki-67-клеток, то имело место АЩЖ II типа с показателями диагностической информативности метода 99,9%. Высокий показатель плотности распределения белка Ki-67 обнаружен в аденомах II типа (4,83±0,73) против 3,26±3,68 в аденомах I типа без достоверно значимых различий.

Число bcl-2-клеток в аденомах II типа было значительно достоверно выше (р=0,002) (95,47±4,2%) по сравнению с аденомами I типа (71,47±10,36%). Обнаружены статистически значимые различия (р=0,002) по величинам плотности распределения белка bcl-2 в bcl-2-по-зитивных клетках между аденомами II типа (16,22±2,23) и I типа (4,51±1,65). Диагностическая эффективность показателей количества bcl-2-клеток и плотности его (bcl-2-белка) распределения достаточно высока и составила по чувствительности и специфичности методов 99,9%. Показатель количества bcl-2-клеток более 88,28% и величина плотности распределения белка bcl-2 более 11,64 считались критическими значениями, которые с высокой достоверностью позволяют выявить АЩЖ II типа.

Показатели количества bcl-2dim-клеток (см. рис. 1) также достоверно (р=0,002) повышены (48,47±12,83%) в аденомах I типа и значительно снижены в аденомах II типа (5,24±3,32%). Величина плотности распределения bcl-2-белка в исследуемой группе bcl-2dim-клеток была повышена в аденомах II типа и составила 1,73±0,06, достоверно отличаясь (р=0,006) от этого показателя при аденомах II типа, где он был достоверно ниже и составил 1,51±0,1. Высокую дифференциально-диагностическую эффективность, достигающую по показателям чувствительности 99,9%, специфичности 99,9 и 93,7% и точности метода 99,9 и 96,8%, выявили значения количества bcl-2dim-клеток и плотность распределения bcl-2-белка на этих клетках. Так, значения количества bcl-2dim-клеток менее 17,43% и показателя плотности экспрессии белка bcl-2 на bcl-2dim-клетках более 1,65 подтверждали наличие АЩЖ II типа.

Иная динамика отмечена при сравнительном анализе показателей количества bcl-2bright-клеток в группах сравнения (см. рис. 1). Количество bcl-2bright-клеток было значительно достоверно (р=0,002) выше в аденомах II типа (89,85±8,44%), чем в аденомах I типа (18,12±15,29%). Дополнительным диагностическим критерием с высокой эффективностью в 99,9% может использоваться этот показатель (количества bcl-2bright-клеток), при значении более 63,33% которого выявляли аденому II типа.

Согласно литературным данным [2, 8, 9], повышенная экспрессия на опухолевых клетках FAS-L, во-первых, создает условия для избегания опухолевыми клетками цитотоксического действия Т-лимфоцитов (CD8+-лим-фоцитов) и натуральных киллерных клеток, а также индукции в них процесса апоптоза, что создает бреши в Т-клеточном репертуаре, убивая любые активные Т-хелперы, в том числе способные распознать опухолевые антигены. Во-вторых, экспрессия FAS-L на опухолевых клетках за счет дефектов в путях апоптозной сигнальной трансдукции блокирует аутокринный путь апоптоза между опухолевыми клетками. В-третьих, повышенная экспрессия FAS-L может быть основным способом ми-

Рис. 2. Гистограммы общего количества клеток с маркером, регулирующим пролиферацию (Ki-67), у больных аденомами I (А) и II (Б) типа щитовидной железы

Казаков С.П., Заботина Т.Н., Кушлинский Н.Е.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛЕТОК С ТКАНЕВЫМИ ОБЩИМИ МАРКЕРАМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В РЕГУЛЯЦИИ АПОПТОЗА И ПРОЛИФЕРАЦИИ, ИХ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ У БОЛЬНЫХ ФОЛЛИКУЛЯРНЫМИ АДЕНОМАМИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ грирующих опухолевых клеток расчистить себе путь от нормальных клеток, отправляя их в апоптоз в процессе инвазии и метастазирования.

Повышенная экспрессия FAS-L в АЩЖ может служить фактором плохого прогноза опухоли с возможным ее быстрым ростом и способностью трансформироваться в злокачественную опухоль. Поэтому выделение АЩЖ с повышенной экспрессией FAS-L в отдельную группу и изучение фенотипа этих новообразований представляет определенную научную, практическую и прогностическую значимость.

Сравнительный анализ разных типов АЩЖ выявил повышение почти в 10 раз количества клеток в изучаемой нами суспензии ткани ЩЖ с маркером СD95L в АЩЖ II типа по сравнению с АЩЖ I типа. Также отмечено 3-кратное снижение плотности экспрессии СD95L-ре-цепторов в СD95L-положительных клетках в группе аденом II типа.

Выявленное значительное повышение количества FAS-L в аденомах II типа может быть плохим прогностическим признаком при проведении химиотерапии, так как считается, что в некоторых типах опухолевых клеток цитостатики индуцируют апоптоз, усиливая экспрессию лигандов и рецепторов семейства TNF. Следовательно, изначально повышенное количество СD95L-положи-тельных клеток в аденомах II типа на фоне химиотерапии может приводить к еще большей концентрации FAS-L на изначально резистентных к сигналам рецепторов смерти аденоматозных клетках, содержащих химиорезистентный невосприимчивый фенотип [2].

В АЩЖ II типа выявлено резкое повышение почти до максимального уровня количества клеток, содержащих белок р53, а также 3-кратное увеличение плотности экспрессии этого белка в р53-позитивных клетках. Исследованиями структуры повышенного содержания р53-поло-жительных клеток доказано, что такое увеличение связано как с 4-кратным ростом субпопуляции р53bright-клеток, так и с повышенной экспрессией белка р53 в р53bright-позитив-ных клетках на фоне характерного снижения выработки этого белка в р53dim-положительных клетках.

Аналогичные изменения обнаружены при исследовании количества клеток с ингибирующим апоптоз белком bcl-2 в аденомах II типа. Отмечено повышенное количество клеток с белком bcl-2, почти 4-кратное увеличение экспрессии этого белка на bcl-2-позитивных клетках прежде всего за счет увеличенного содержания количества bcl-2bright-клеток и повышенной экспрессии bcl-2 белка в bcl-2bright-позитивных клетках на фоне снижения количества bcl-2dim-клеток.

Для АЩЖ II типа характерна повышенная пролиферативная активность суспензии исследуемых клеток по всей ткани аденомы, что подтверждается значительным 40-кратным увеличением количества клеток с внутриклеточным пролиферативным белком Ki-67 и незначительным повышением плотности экспрессии этого белка в Ki-67-позитивных клетках. Такое сочетание значительного повышения количества Ki-67-позитивных клеток с почти 2-кратным повышением плотности распределения этого маркера по Ki-67-позитивным клеткам, нехарактерное для злокачественных и доброкачественных новообразований ЩЖ, которые в основном отличаются невысокой и сниженной пролиферацией, может быть начальным этапом трансформации доброкачественного процесса в злокачественный, например в фолликулярный РЩЖ, обладающий сходными фенотипическими особенностями. Именно поэтому для аденом II типа может быть характерен неблагоприятный прогноз развития за счет использования механизмов повышенного роста в измененных аденоматозных клетках и выраженной апоп-тозной агрессивности, что требует ее систематического динамического наблюдения.

Согласно литературным данным морфологическая граница между фолликулярной аденомой и карциномой ЩЖ нечеткая и возможно выявленная аденома II типа является карциномой ЩЖ. Нами не проводилось сравнительных исследований карцином и выявленных нами аденом II типа в связи с трудностями дополнительных морфологических исследований, однако данное исследование было бы достаточно интересным и позволило бы охарактеризовать выявленную нами аденому II типа.

Так же изучены диагностическая информативность и пороговые значения показателей маркеров, регулирующих апоптоз и пролиферацию, в дифференциальной диагностике аденом I и II типов. Выявлены критические значения по всем исследуемым параметрам белков, регулирующих апоптоз и пролиферацию, с очень хорошими и отличными параметрами диагностической эффективности значений количеств клеток ЩЖ и большинства показателей плотности распределения рецепторов и белков в/на клетках ЩЖ. Среди них отметим лишь группы клеток общих тканевых маркеров, регулирующих апоптоз и пролиферацию, с отличными показателями диагностической эффективности: CD95L, p53, p53dim, p53bright, Ki-67, bcl-2, bcl-2dim, bcl-2bright.

Вывод

В процессе исследования выявлено два типа АЩЖ, различающихся по фенотипу. Основным отличием от основной группы доброкачественных опухолей (аденомы I типа) аденом II типа явилось наличие повышенного количества клеток с мембранным рецептором FAS-L. По данным настоящего исследования, частота выявления аденом II типа составила около 19,35%.

Для врачей клиницистов (хирургов, онкологов, эндокринологов) важным является знание и умение использовать маркеры апоптоза и пролиферации в дополнительной диагностике аденом щитовидной железы, а при выявлении аденом II типа более внимательное наблюдение за этими пациентами и при неблагоприятном прогнозе, перерождении доброкачественного процесса в злокачественный выполнение оперативного вмешательства по показаниям.

Казаков С.П., Заботина Т.Н., Кушлинский Н.Е.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛЕТОК С ТКАНЕВЫМИ ОБЩИМИ МАРКЕРАМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В РЕГУЛЯЦИИ АПОПТОЗА И ПРОЛИФЕРАЦИИ, ИХ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ У БОЛЬНЫХ ФОЛЛИКУЛЯРНЫМИ АДЕНОМАМИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Результаты исследования показывают, что необходимо совместно с морфологами более подробно изучить выявленную нами аденому II типа ЩЖ и провести более глубокий морфологический анализ на предмет выявления карцином ЩЖ или иного типа фолликулярной аденомы.

Представленные результаты по изучению фенотипа АЩЖ II типа и более подробного морфологического их изучения могут быть полезны при разработке новых препаратов для таргетной терапии, но с иными механизмами запуска в этих опухолевых клетках процессов апоптоза.

Список литературы Сравнительный анализ клеток с тканевыми общими маркерами, участвующими в регуляции апоптоза и пролиферации, их диагностическая эффективность у больных фолликулярными аденомами щитовидной железы

- Дедов И.И., Балаболкин М.И., Марова Е.И. Болезни органов эндокринной системы: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2000. 568 с.

- Князкин И.В., Цыган В.Н. Апоптоз в онкоурологии. СПб: Наука, 2007. 240 с.

- Кушлинский Н.Е., Трапезников Н.Н. Современные возможности клинической биохимии в онкологии. Последние факты и новые концепции//Клин. лаб. диагн. 2000. № 9. С. 3-5.

- Лукьянова Н.Ю., Кулик Г.И., Чехун В.Ф. Роль генов р53 и bc-2 в апоптозе и лекарственной резистентности опухолей//Вопр. онкол. 2000. Т. 46, № 2. С. 121-128.

- Марченко И.А. Исследование диагностической значимости теломеразы и других маркеров злокачественной трансформации при новообразованиях щитовидной железы человека: Автореф. дис.... канд. биол. наук. М., 2009. 24 с.

- Соколова О.В. Дифференциально-диагностические критерии фолликулярных опухолей щитовидной железы разной степени злокачественности: Автореф. дис.... канд. мед. наук. СПб, 2009. 22 с.

- Соколова О.В. Особенности экспрессии галектина-3 в фолликулярных опухолях щитовидной железы разной степени злокачественности//Современные проблемы клинической цитоморфологии: Тез. всерос. конф. с межд. участ., науч. чтения, посвящ. памяти чл.-корр. РАМН, з.д.н. РФ проф. О.К. Хмельницкого и 25-летию курса цитол. каф. патол. анат. СПб: МАПО, 2007. С. 104-105.

- Цыган В.Н. Актуальные проблемы иммунологии. СПб: Гуманистика, 2004. 47 с.

- Basolo F., Fiore L., Baldanzi A. el al. Suppression of Fas expression and down-regulation of Fas ligand in highly aggressive human thyroid carcinoma//Lab. Invest. 2000. Vol. 80, № 9. P.1413-1419.

- Erdogan M., Karadeniz M., Berdeli A. et al. Fas/Fas ligand gene polymorphism in patients with papillary thyroid cancer in the Turkish population//J. Endocrinol. Invest. 2007. Vol. 30, № 5. P. 411-116.

- Kotomecki K., Maciaszczyk P., Stepien H. el al. Evaluation of p53 and soluble Fas ligand (sFas-L) serum level concentration as indicators of apoplosis in serum of patients with benign and malignant primary follicular thyroid tumors//Endokrynol. Pol. 2006. Vol. 57, № 4. P. 320-325.

- Mitsiades C.S., Poulaki V., Fanourakis G. Fas signaling in thyroid carcinomas is diverted from apoptosis to proliferation//Clin. Cancer Res. 2006. Vol. 12, № 12. P. 3705-3712.

- Rzeszutko M., Rzeszutko W., Dziegiel P. el al. Expression of FAS/APO 1/CD 95 in thyroid tumors//Folia Hislochem. Cylobiol. 2007. Vol. 45, № 2. Р. 87-91.

- Segev D.L., Umbricht C., Zeiger M.A. Molecular pathogenesis of thyroid cancer//Surg. Oncol. 2003. Vol. 12, N 2. P. 69-90.

- Suster S. Thyroid tumors with a follicular growth pattern: problems in differential diagnosis//Arch. Pathol. Lab. Med. 2006. Vol. 130, № 7. P. 984-988.