Сравнительный анализ клинических результатов применения шва вращательной манжеты плеча в зависимости от способа фиксации сухожилия

Автор: Денисова Анастасия Юрьевна, Галов Александр Александрович, Данилов Алексей Витальевич, Наркевич Артем Николаевич, Серова Екатерина Валерьевна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1 т.28, 2022 года.

Бесплатный доступ

Введение. Частичный или полный разрыв вращательной манжеты занимает в настоящее время одно из первых мест среди причин боли и дисфункции в плечевом суставе. Несмотря на разнообразие существующих хирургических техник, частота повторных разрывов после оперативного лечения по данным МРТ-исследований составляет от 20 до 39 %. Цель. Оценка и сравнение клинических результатов оперативного лечения полнослойных разрывов вращательной манжеты плеча с применением различных способов фиксации сухожилия. Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни, протоколов операций и опрос пациентов, проходивших оперативное лечение с диагнозом «разрыв вращательной манжеты плеча» на базе Красноярской краевой клинической больницы за период 6 лет. Выборка составила 120 человек. Все исследуемые были разделены на три группы в зависимости от способа фиксации сухожилия: 1) Suture Bridge - техника с использованием анкеров (А); 2) классический двурядный трансоссальный шов (ТОШ); 3) двурядный трансоссальный шов с использованием экстракортикальных фиксаторов (Endobutton, Flipptack) (ТОШ+). Также проводился анализ зависимости исхода лечения от времени ожидания оперативного вмешательства и прохождения курса реабилитации после. Результаты. При оценке влияния длительности ожидания операции на исход получены сопоставимые распределения как отрицательных, так и положительных результатов, независимо от давности травмы. Лучшие клинические результаты получены в группе пациентов, проходивших в послеоперационном периоде реабилитационную программу. В группе А отличный и хороший результат получен в 72,9 %, удовлетворительный - в 8,6 %, неудовлетворительный - в 18,6 %. В группе ТОШ отличный и хороший результат составил 66,7 % случаев, удовлетворительный - в 15,2 %, неудовлетворительный - 18,2 %. В группе ТОШ+ показатель отличного и хорошего результата составил 76,5 %, удовлетворительного - 23,5 %, ни одного неудовлетворительного результата получено не было. При анализе группы ТОШ+ получены близкие к статистически значимым результаты, и, возможно, при увеличении выборки удастся доказать достоверность полученного на практике отличного результата. Выводы. Анкерная фиксация при Suture Bridge-технике и классический трансоссальный шов показывают сопоставимые отдаленные клинические результаты. Отсутствие неудовлетворительных исходов в группе с использованием экстракортикальных фиксаторов делает перспективным дальнейшее изучение данного метода на большей выборке.

Вращательная манжета плеча, разрыв, трансоссальный шов, костно-сухожильный шов, анкерный шов

Короткий адрес: https://sciup.org/142231959

IDR: 142231959 | УДК: 616.727.2:616.74-018.38-001.5-089.84 | DOI: 10.18019/1028-4427-2022-28-1-18-23

Текст научной статьи Сравнительный анализ клинических результатов применения шва вращательной манжеты плеча в зависимости от способа фиксации сухожилия

Среди всех причин, вызывающих боль и дисфункцию в плечевом суставе, частичный или полный разрыв вращательной манжеты (ВМП) в настоящее время стоит на одном из первых мест [1–5]. Биомеханическая роль вращательной манжеты заключается в поддержании конгруэнтности суставных поверхностей плечевого сустава. В случае разрыва одного из четырех сухожилий нарушается стабилизация головки в суставной впадине лопатки, что обусловливает развитие болевого синдрома, плече-лопаточного остеоартроза и прогрессирующей потери функции верхней конечности [6]. Причиной разрыва чаще всего является травма или повторяющаяся микротравма в совокупности с длительно существующим импинджмент-синдромом, приводящие к дегенеративному перерождению сухожилий [7, 8]. По данным британского исследования 2014 года, заболеваемость составляет 87 человек на 100 000 в год, наиболее часто данная патология встречается у женщин в возрастной группе 55–59 лет [9]. Среди анатомических находок разрыв ВМП составляет, по разным данным, от 5 до 40 % [8, 10]. Характерно множество факторов риска, начиная от генетической и анатомической предрасположенности, заканчивая курением и злоупотреблением алкоголем [7, 9, 11–13]. Наиболее значимая корреляция отмечается с возрастом: начиная с 4 % бессимптомных разрывов в возрастной группе младше 40 лет, до 54 % – старше 60 [11, 14, 15].

В настоящее время хирургия ВМП насчитывает 110 лет: с 1911 года, когда E.A. Codman впервые описал шов сухожилия надостной мышцы «конец в конец» [16], пройден путь до полностью артроскопической техники фиксации. Длительное время, начиная с 40-х годов 20-го века, благодаря работам H.L. McLaughlin «золотым стандартом» хирургической техники считался трансоссальный шов, проводившийся в совокупности с акромиопластикой по C.S. Neer [17–20]. В 1986 году в США хирург E.M. Goble и инженер W.K. Somers разрабатывают и патентуют первый анкер [21, 22], несколькими годами ранее M. Wiley и M. Older разрабатывают артроскопическую технику для исследования плечевого сустава [23], что в совокупности позволило после почти 10-ти лет исследований и наблюдений предложить полностью артроскопический способ восстановления целостности сухожилий ВМП. Для того, чтобы обеспечить эквивалентную трансоссальному шву прочность фиксации, артроскопическая хирургическая техника прошла эволюцию от простого однорядного анкерного шва до Arthroscopic Transosseous-Equivalent (TOE) или Suture Bridge repair. Одно- и двурядный анкерный шов, согласно многочисленным исследованиям, проигрывает простому трансоссальному шву в прочности фиксации [24–29], а TOE-техника, предложенная в 2006 г. Maxwell C. Park, показывает сопоставимые прочностные характеристики [26, 27, 30, 31]. Однако специфические осложнения, возникающие при использовании анкеров, такие как реакция на имплантат, его миграция, нестабильность в порозной кости, остеолизис в области установки анкера, сложности при ревизионном вмешательстве, в совокупности с дороговизной расходных материалов привели к возобновлению интереса к классическому трансоссальному шву в последние 15 лет и попыткам найти решение для его артроскопической реализации [32–37]. В настоящее время для этих целей представлены ArthroTunneler (Tornier, Edina, MN, USA) и OmniCuff (MinInvasive Ltd, Magal, Israel), показывающие хорошие клинические результаты [1, 38–40]. Тем не менее, несмотря на разнообразие существующих хирургических техник, частота повторных разрывов после шва ВМП по данным МРТ-исследований составляет от 20 до 39 %, в случае массивных разрывов 41–94 % [14], а противоречивые результаты исследований различных способов фиксации сухожилия не позволяют прийти к единому стандарту хирургической тактики. Поэтому выбор оперативного пособия всегда индивидуализирован и обусловлен как техническими, так и, зачастую, экономическими факторами [41, 42].

Цель работы – оценка и сравнение клинических результатов оперативного лечения полнослойных разрывов вращательной манжеты плеча с применением различных способов фиксации сухожилия к кости.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В рамках исследования проведен ретроспективный анализ историй болезни, протоколов операций и опрос пациентов, прооперированных с диагнозом «разрыв вращательной манжеты плеча» на базе Красноярской краевой клинической больницы (г. Красноярск). Исследуемый период составил 6 лет (2014–2019 гг.). Выборка составлена из базы данных программы qMS: параметр запроса – код диагноза по МКБ-10 S46.0 «Травма сухожилия вращательной манжеты плеча». Критерии исключения: неполнослойные разрывы, массивные невосстановимые разрывы, разрывы, ассоциированные с отрывным переломом большого бугорка плечевой кости, разрывы на фоне калькулезного тендинита надостной мышцы.

За исследуемый период шов ВМП выполнялся одной хирургической бригадой тремя хирургическими техниками: 1) Suture Bridge-техника с использованием анкеров (далее – А), 2) двурядный трансоссальный шов лавсановой нитью с дистальной фиксацией на анкере (далее – ТОШ), 3) двурядный трансоссальный шов с укреплением первого ряда швов на экстракортикальных фиксаторах (Endobutton, Flipptack) (далее – ТОШ+). Так как целью исследования была оценка надежности фиксации сухожилия за счет различных хирургических техник, способ выполнения оперативного вмешательства – ар-тротомно или артроскопически, не брался в расчет, однако подавляющее большинство операций выполнено в открытой технике (96,6 %). При наличии показаний шов ВМП дополнялся субакромиальной декомпрессией и тенодезом длинной головки бицепса. В послеоперационном периоде всем пациентам рекомендовался стандартный протокол ведения: жесткая иммобилизация оперированной конечности в гипсовой повязке Дезо или Вайнштейна в течение 4-х недель, последующая реабилитация в условиях реабилитационного центра, включающая занятия ЛФК, механотерапию, массаж.

Подходящими под параметры исследования за рассматриваемый период оказалось 120 пациентов, которые были разделены на 3 группы в зависимости от хирургической техники: А – 70 человек (58,3 %); ТОШ – 33 человека (27,5 %); ТОШ+ – 17 человек (14,2 %). Из них мужчины составили 59,2 % (71 человек), женщины – 40,8 % (49 человек), медиана возраста пациентов на момент операции составила 59,0 [52,8; 64,0] лет. Учитывая территориальную распространенность обслуживаемого региона (Красноярский край), явка пациентов на очный осмотр затруднена, в связи с чем в рамках данного исследования было принято решение о взаимодействии в телефонном режиме. Все опрашиваемые ставились в известность о целях опроса, давали согласие на участие в нем. Пациентам задавались стандартные вопросы:

-

1) Была ли травма в анамнезе?

-

2) Время, прошедшее от момента травмы до операции?

-

3) Прохождение реабилитации в послеоперационном периоде?

-

4) Субъективная оценка результата операции в настоящее время?

Исходя из ответов, произведена градация результатов по следующим группам:

-

а) отличный результат – пациент не испытывает никаких затруднений при повседневной активности, справляется со спортивными нагрузками, ограничения объема движения или боли в плечевом суставе нет;

-

б) хороший – ограничения движений нет, не испытывает затруднений при повседневной активности, эпизодически беспокоят боли во время/после физических нагрузок, «на погоду», не требующие медикаментозного купирования;

-

в) удовлетворительный – не справляется с интенсивными физическими нагрузками, но не испытывает затруднений на бытовом уровне;

-

г) неудовлетворительный – испытывает затруднения при самообслуживании или рецидив разрыва ВМП, потребовавший повторного оперативного вмешательства.

Статистический анализ полученных данных осуществлялся с применением статистического пакета IBM SPSS Statistics v.19. Нормальность распределения количественных данных оценивалась с помощью критерия Шапиро-Уилка. В связи с тем, что все количественные данные не подчинялись закону нормального распределения, они представлены в виде медианы, первого и третьего квартилей (Me [Q1; Q3]). Качественные признаки представлены в виде относительных частот, выраженных в процентах (%). Сравнение качественных признаков между группами пациентов осуществлялось с помощью критериев Хи-квадрат, Хи-квадрат с поправкой Йейтса и точного критерия Фишера в зависимости от значения ожидаемых частот при построении таблиц сопряженности. Различия между группами считались статистически значимыми при уровне значимости p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

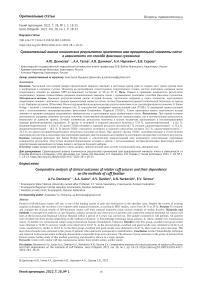

Медиана времени, прошедшего от момента травмы до операции, составила 7,0 [4,0; 11,0] месяцев. По данному показателю было выделено три группы: 1 – до полугода, 2 – от 6 месяцев до года, 3 – год и более. В первой группе показатель неудовлетворительных результатов составил 11,8 %, отличных – 49,0 %. Во второй группе неудовлетворительный результат получен в 15,8 %, отличный – в 42,1 %. В третьей группе неудовлетворительный результат составил 14,3 %, отличный – 42,9 % (рис. 1). В отношении распределения результатов оперативного вмешательства в данных группах статистически значимых различий не установлено (p > 0,05).

■ Неудовлетворительно ■ Удовлетворительно Хорошо ■ Отлично

Рис. 1. Отдаленные результаты в зависимости от времени, прошедшего с момента травмы до операции

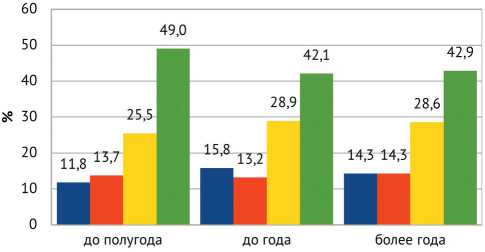

Всего реабилитацию в послеоперационном периоде прошло 48,3 % опрошенных (58 человек). Из них хороший и отличный результат получен у 77,8 % (44 человека), неудовлетворительный – у 13,3 % (6 человек). В группе не проходивших реабилитацию

(62 человека) хороший и отличный результат получен в 68,0 % (44 человека; p = 0,545), неудовлетворительный – в 17,3 % случаев (13 человек; p = 0,179) (рис. 2).

■ Неудовлетворительно ■ Удовлетворительно Хорошо ■ Отлично

Рис. 2. Результаты в зависимости от наличия реабилитационного этапа в послеоперационном периоде

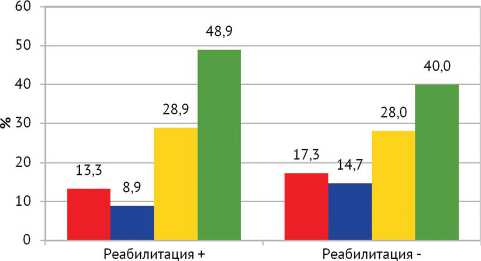

Медиана возраста на момент операции в группе А составила 59,0 [52,0; 66,5] лет (pТОШ-А = 0,885; pТОШ+-А = 0,810). Реабилитацию прошло 41,4 % (29 человек) пролеченных пациентов. Отличный и хороший результат получен в 72,9 % (pТОШ-А = 0,519; pТОШ+-А = 1,000), удовлетворительный – в 8,6 %, неудовлетворительный – в 18,6 % (13 человек; pТОШ-А = 0,962; pТОШ+-А = 0,063) случаев.

Медиана возраста на момент операции в группе ТОШ составила также 59,0 [52,0; 64,0] лет. Реабилитация пройдена 42,4 % (14 человек) пациентов. Отличный и хороший результат среди пациентов группы ТОШ получен в 66,7 % случаев, удовлетвори- тельный – в 15,2 %, неудовлетворительный – в 18,2 % (6 случаев).

Медиана возраста на момент операции в группе ТОШ+ составила 61,0 [55,0; 64,0] год (pТОШ-ТОШ+ = 0,637). Из них реабилитация пройдена двумя больными

(11,8 %). Показатель отличных и хороших результатов составил 76,5 % (pТОШ-ТОШ+ = 0,540), удовлетворительных – 23,5 %, ни одного неудовлетворительного результата не было (pТОШ-ТОШ+ = 0,083).

Общий результат представлен на рисунке 3.

■ Неудовлетворительно

■ Удовлетворительно

Хорошо

■ Отлично

Рис. 3. Отдаленные результаты в группах в зависимости от типа фиксации сухожилия: ТШ – трансоссальный шов, ТШ+ – транс-оссальный шов с экстракортикальным фиксатором, Анкер – анкерный шов

ОБСУЖДЕНИЕ

При анализе влияния на отдаленный клинический результат длительности ожидания операции после травмы статически значимой разницы получено не было. Во всех группах наблюдалось практически сопоставимое процентное распределение как положительных, так и отрицательных результатов.

Оценка наличия или отсутствия реабилитационных мероприятий в послеоперационном периоде не дала статистически значимого результата (p > 0,05). Однако в группе прошедших реабилитацию отмечается меньший процент неудовлетворительных исходов, а процент отличных результатов в большем числе случаев.

Согласно полученным данным, анкерная фиксация в Suture Bridge-технике и классический трансос-сальный шов показали сопоставимые результаты, что соответствует результатам известных исследований. Учитывая, что выполнение трансоссального шва экономически значительно менее затратно, а при наличии должного опыта не представляет больших технических сложностей, помощь пациентам с разрывами ВМП может быть в большей степени расширена географически, что сократит сроки ожидания операции, а для пациентов трудоспособного возраста – длительность нетрудоспособности.

Неожиданным оказался результат в группе ТОШ+, где не получено ни одного неудовлетворительного результата. Упоминаний о подобной модификации костно-сухожильного шва за счет дополнения его экстракор-тикальными фиксаторами в качестве опорной площадки нами в литературе не найдено. Изначально данная методика появилась в процессе выполнения трансоссального шва на порозной кости, когда в ходе операции была отмечена тенденция к прорезыванию кости лавсановыми нитями. Для предотвращения возможных осложнений проксимальный ряд швов был выполнен с использованием экстракортикального фиксатора ENDOBUTTON с тем, чтобы равномерно распределить нагрузку на поверхности кости. При анализе группы ТОШ+ получены близкие к статистически значимым результаты, и, возможно, при увеличении выборки удастся доказать достоверность полученного на практике отличного результата. Данный метод не имеет каких-либо противопоказаний к применению, отличных от стандартных противопоказа- ний к выполнению трансоссального шва и применению экстракортикальных фиксаторов. К относительным недостаткам метода можно отнести возможные сложности с проведением МРТ-контроля в послеоперационном периоде, обусловленные артефактами от металлических деталей. Также использование шовных пуговиц значительно повышает стоимость трансоссального шва, тем не менее оставляя его более дешевым, чем анкерная фиксация. Использование данного метода предполагается в ситуациях, когда качество кости не исключает возможности прорезывания нитей после выполнения лавсанового шва и делает невозможным введение анкеров в связи с перспективой их дальнейшей нестабильности.

При анализе историй болезни мы столкнулись с практикой упрощенной формулировки диагноза при данной патологии, который в большинстве случаев звучал как «разрыв вращательной манжеты плеча». В настоящее время нет единого требования к формулировке диагноза при разрыве ВМП, однако мы, со своей стороны, считаем целесообразным введение практики формулирования развернутого диагноза, основанного на современных классификациях. Это позволяет проводить в последующем ретроспективный анализ собственной работы, составлять план оперативного вмешательства на подготовительных этапах, а также анализировать послеоперационные осложнения. Особенно это актуально для ситуаций, когда направляющий на оперативное лечение врач, оперирующий хирург и специалист, занимающийся послеоперационным ведением пациента, не являются одним лицом. Кроме того, данная практика позволит интегрировать результаты собственной работы и результаты современных отечественных и зарубежных исследований. В таблицах 1–6 представлены основные характеристики повреждения ВМП, указания на которые, по нашему мнению, должны присутствовать в окончательном послеоперационном диагнозе.

Для оценки сопутствующего плече-лопаточного остеоартроза необходимо использовать классификацию K. Hamada (1990 г.) [43], в основе которой лежит акромиогумеральный интервал (AHI).

Для оценки послеоперационных результатов шва ВМП в настоящее время предложено 5 типов костносухожильной интеграции по H. Sugaya (2005 г.) [44].

Таблица 1

Классификации H. Ellman и Gartsman (1993 г.) по форме разрыва

Таблица 2

Классификация R.H. Cofield (1982 г.) по площади разрыва

Таблица 3

Степень ретракции края сухожилия – классификация D. Patte (1990 г.)

|

1 |

Серповидный |

|

2 |

Реверсивный L-образный |

|

3 |

L-образный |

|

4 |

Трапециевидный |

|

5 |

Массивный |

|

1 |

Малые – менее 1 см |

|

2 |

Средние – 1–3 см |

|

3 |

Большие – 3–5 см |

|

4 |

Массивные – более 5 см |

Таблица 4

|

1 степень |

Край сухожилия на уровне места инсерции |

|

2 степень |

Край сухожилия на уровне головки плеча |

|

3 степень |

Ретракция до гленоида и дальше |

Таблица 5

Степень жировой дегенерации мышц ВМП по классификации Goutallier (1994 г.)

Классификация K. Hamada (1990 г.)

|

0 степень |

Нормальное сухожилие |

|

1 степень |

Имеются жировые включения |

|

2 степень |

Менее 50 % мышечной атрофии |

|

3 степень |

50 % мышечной атрофии |

|

4 степень |

Жировая дистрофия более 50 % |

|

I стадия |

AHI > 6 мм |

|

II стадия |

AHI < 5 мм |

|

III стадия |

Вогнутая деформация акромиона (ацетабулизация акромиона) |

|

IV стадия |

Сужение суставной щели |

|

V стадия |

Коллапс головки плечевой кости |

Таблица 6

Типы костно-сухожильной интеграции по H. Sugaya (2005 г.) [44]

|

1 тип |

Сухожилие имеет однородную структуру, достаточную толщину, сопоставимую с контралатеральным сухожилием, одинаковый низкоинтенсивный сигнал на всех срезах |

|

2 тип |

Достаточная толщина сухожилия, сопоставимая с контралатеральным, имеются участки высокоинтенсивного сигнала |

|

3 тип |

Расслоение сухожилия, снижение толщины менее чем на половину в сравнении с контралатеральным, но без участков разрыва |

|

4 тип |

Наличие прерывности сухожилия на всю толщину на одном-двух срезах одновременно в косо-коронарной и сагиттальной плоскостях свидетельствует о неполном повторном разрыве сухожилия |

|

5 тип |

Перерыв сухожилия, прослеживаемый более чем на 2-х срезах одновременно в косо-коронарной и сагиттальной плоскостях, свидетельствует о несостоятельности шва и полном повторном отрыве сухожилия |

ВЫВОДЫ

Лучшие клинические результаты отмечаются на фоне реабилитационных мероприятий в послеоперационном периоде.

Анкерная фиксация в Suture Bridge-технике и классический трансоссальный шов показывают сопоставимые отдаленные клинические результаты.

Дешевизна и относительная техническая простота трансоссального шва дают возможность более широко оказывать помощь пациентам с разрывами вращательной манжеты плеча.

Хорошие и отличные результаты, полученные при применении трансоссального шва, укрепленного экс-тракортикальным фиксатором, а также отсутствие не- удовлетворительных исходов в данной группе делают перспективным дальнейшее исследование метода.

Необходима развернутая формулировка диагноза с использованием современных классификаций для грамотного планирования оперативного вмешательства, прогнозирования послеоперационного результата, ретроспективного анализа проведенной работы и возможности соотносить результаты собственной работы с результатами отечественных и зарубежных исследований.

Для получения статистически значимых результатов требуется дальнейшее исследование с большей выборкой пациентов.

Список литературы Сравнительный анализ клинических результатов применения шва вращательной манжеты плеча в зависимости от способа фиксации сухожилия

- Atoun E., Kane L.T., Abboud J.A. Arthroscopic, Needle-Based, Transosseous Rotator Cuff Repair // Arthrosc. Tech. 2020. Vol. 9, No 1. P. e57-e63. DOI: 10.1016/j.eats.2019.09.004.

- All-Suture Transosseous Repair for Rotator Cuff Tear Fixation Using Medial Calcar Fixation / M. Aramberri-Gutierrez, A. Martinez-Menduina, M. Valencia-Mora, S. Boyle // Arthrosc. Tech. 2015. Vol. 4, No 2. P. e169-e173. DOI: 10.1016/j.eats.2015.01.001.

- Современные представления о дифференциальной диагностике и лечении пациентов с болью в области плеча / И.Н. Самарцев, С.А. Жи-волупов, А.Ю. Емелин, Н.А. Рашидов, С.Н. Бардаков // Русский медицинский журнал (РМЖ). 2017. № 9. P. 564-571.

- Оперативное лечение повреждений вращательной манжеты плечевого сустава / К.А. Егиазарян, Г.Д. Лазишвили, А.П. Ратьев, М.А. Данилов, Д.И.. Ответчикова // Кафедра травматологии и ортопедии. 2017. № 2 (28). P. 15-18.

- Азизов М.Ж., Ирисметов М.Э., Ражабов Х.С. Хирургические вмешательства при повреждении вращательной манжеты плеча // Ортопедия, травматология и протезирование. 2011. № 4 (585). P. 38-41.

- Фоменко С.М., Алекперов А.А. Симагаев Р.О. Повреждения ротаторной манжеты // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 6. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=27114 (дата обращения: 17.05.2020).

- A Cross-Sectional Study on Novel-Risk Factors Associated with Supraspinatus Tendon Tear / S. Haveri, K.S. Patil, R.B. Uppin, S. Patil, B.B. Putti // Indian J. Orthop. 2020. Vol. 55, No 2. P. 457-463. DOI: 10.1007/s43465-020-00222-3.

- Dead men and radiologists don't lie: a review of cadaveric and radiological studies of rotator cuff tear prevalence / P. Reilly, I. Macleod, R. Macfarlane, J. Windley, R.J. Emery // Ann. R. Coll. Surg. Engl. 2006. Vol. 88, No 2. P. 116-121. DOI: 10.1308/003588406X94968.

- An epidemiological study of rotator cuff pathology using The Health Improvement Network database / J.J. White, A.G. Titchener, A. Fakis, A.A. Tambe, R.B. Hubbard, D.I. Clark // Bone Joint J. 2014. Vol. 96-B, No 3. P. 350-353. DOI: 10.1302/0301-620X.96B3.32336.

- Barr K.P. Rotator cuff disease // Phys. Med. Rehabil. Clin. N. Am. 2004. Vol. 15, No 2. P. 475-491. DOI: 10.1016/j.pmr.2004.03.002.

- Tashjian R.Z. Epidemiology, natural history, and indications for treatment of rotator cuff tears // Clin. Sports Med. 2012. Vol. 31, No 4. P. 589-604. DOI: 10.1016/j.csm.2012.07.001.

- Massive rotator cuff tears: Diagnosis and management. Ed. 1. Gulotta L.V., Craig E.V., editors. Springer US. 2015. P. 163-171.

- Factors affecting the onset and progression of rotator cuff tears in the general population / T. Ichinose, H. Shitara, T. Tajika, T. Kobayashi, A. Yamamoto, N. Hamano, T. Sasaki, D. Shimoyama, M. Kamiyama, R. Miyamoto, K. Takagishi, H. Chikuda // Sci. Rep. 2021. Vol. 11, No 1. P. 1858. DOI: 10.1038/s41598-020-79867-x.

- Clement N.D., Nie Y.X., McBirnie J.M. Management of degenerative rotator cuff tears: a review and treatment strategy // Sports Med. Arthrosc. Rehabil. Ther. Technol. 2012. Vol. 4, No 1. P. 48. DOI: 10.1186/1758-2555-4-48.

- Biomechanical Comparison of Transosseous Knotless Rotator Cuff Repair versus Transosseous Equivalent Repair: Half the Anchors with Equivalent Biomechanics? / R.Z. Tashjian, R.W. Hoy, J.R. Helgerson, A.D. Guss, H.B. Henninger, R.T. Burks // Arthroscopy. 2018. Vol. 34, No 1. P. 58-63. DOI: 10.1016/j.arthro.2017.08.253.

- Codman E.A. Complete rupture of the supraspinatus tendon. Operative treatment with report of two successful cases. 1911 // J. Shoulder Elbow Surg. 2011. Vol. 20, No 3. P. 347-349. DOI: 10.1016/j.jse.2010.10.031.

- McLaughlin H.L. Lesions of the musculotendinous cuff of the shoulder. The exposure and treatment of tears with retraction. 1944 // Clin. Orthop. Relat. Res. 1994. No 304. P. 3-9.

- McLaughlin H.L. Repair of Major Cuff Ruptures // Surg. Clin. North Am. 1963. Vol. 43. P. 1535-1540. DOI: 10.1016/s0039-6109(16)37141-9.

- Neer C.S. 2nd. Impingement lesions // Clin. Orthop. Relat. Res. 1983. No 173. P. 70-77.

- 20.A history of shoulder surgery / S. Iqbal, U. Jacobs, A. Akhtar, R.J. Macfarlane, M. Waseem // Open. Orthop. J. 2013. Vol. 7. P. 305-309. DOI: 10.2174/1874325001307010305.

- Goble E.M., Somers W.K. Suture anchor assembly. USA Patent no. 4632100, A 61 B 17/56; A 61 B 17/04; A 61 B 17/16; A 61 B 19/00; A 61 F 2/08; A 61 B 17/88; A 61 F 5/04; 1986. № 19. URL: https://www.freepatentsonline.com/4632100.html.

- The development of suture anchors for use in soft tissue fixation to bone / M.E. Goble, K.W. Somers, R. Clark, R.E. Olsen // Am. J. Sports Med. 1994. Vol. 22, No 2. P. 236-239. DOI: 10.1177/036354659402200214.

- Wiley A.M., Older M.W. Shoulder arthroscopy. Investigations with a fibreoptic instrument // Am. J. Sports Med. 1980. Vol. 8, No 1. P. 31-38. DOI: 10.1177/036354658000800106.

- Functional and structural outcomes of single-row versus double-row versus combined double-row and suture-bridge repair for rotator cuff tears / T. Mihata, C. Watanabe, K. Fukunishi, M. Ohue, T. Tsujimura, K. Fujiwara, M. Kinoshita // Am. J. Sports Med. 2011. Vol. 39, No 10. P. 2091-2098. DOI: 10.1177/0363546511415660.

- Tendon-to-bone pressure distributions at a repaired rotator cuff footprint using transosseous suture and suture anchor fixation techniques / M.C. Park, E.R. Cadet, W.N. Levine, L.U. Bigliani, C.S. Ahmad // Am. J. Sports Med. 2005. Vol. 33, No 8. P. 1154-1159. DOI: 10.1177/0363546504273053.

- Fixation of soft tissue to bone: Techniques and fundamentals / B.J. Cole, E.T. Sayegh, A.B. Yanke, P.N. Chalmers, R.M. Frank // J. Am. Acad. Orthop. Surg. 2016. Vol. 24, No 2. P. 83-95. DOI: 10.5435/JAAOS-D-14-00081.

- Anchored Transosseous-Equivalent versus Anchorless Transosseous Rotator Cuff Repair: A Biomechanical Analysis in a Cadaveric Model / K.G. Kilcoyne, S.G. Guillaume, C.V. Hannan, E.R. Langdale, S.M. Belkoff, U. Srikumaran // Am. J. Sports Med. 2017. Vol. 45, No 10. P. 23642371. DOI: 10.1177/0363546517706136.

- Cole B.J., ElAttrache N.S., Anbari A. Arthroscopic rotator cuff repairs: an anatomic and biomechanical rationale for different suture-anchor repair configurations // Arthroscopy. 2007. Vol. 23, No 6. P. 662-669. DOI: 10.1016/j.arthro.2007.02.018.

- Difference in vascular patterns between transosseous-equivalent and transosseous rotator cuff repair / A. Urita, T. Funakoshi, T. Horie, M. Nishida, N. Iwasaki // J. Shoulder Elbow Surg. 2017. Vol. 26, No 1. P. 149-156. DOI: 10.1016/j.jse.2016.06.010.

- "Transosseous-equivalent" rotator cuff repair technique / M.C. Park, N.S. Elattrache, C.S. Ahmad, J.E. Tibone // Arthroscopy. 2006. Vol. 22, No 12. P. 1360.e1-5. DOI: 10.1016/j.arthro.2006.07.017.

- Biomechanical evaluation of transosseous rotator cuff repair: do anchors really matter? / M.J. Salata, S.L. Sherman, E.C. Lin, R.A. Sershon, A. Gupta, E. Shewman, V.M. Wang, B.J. Cole, A.A. Romeo, N.N. Verma // Am. J. Sports Med. 2013. Vol. 41, No 2. P. 283-290. DOI: 10.1177/0363546512469092.

- Complications associated with arthroscopic rotator cuff repair: a literature review / P. Randelli, P. Spennacchio, V. Ragone, P. Arrigoni, A. Casella, P. Cabitza // Musculoskelet. Surg. 2012. Vol. 96, No 1. P. 9-16. DOI: 10.1007/s12306-011-0175-y.

- Arthroscopic Transosseous Anchorless Rotator Cuff Repair using the X-Box Technique / A. Steinitz, P. Buxbaumer, M. Hackl, E. Buess // Arthrosc. Tech. 2019. Vol. 8, No 2. P. e175-e181. DOI: 10.1016/j.eats.2018.10.004.

- Biomechanical study comparing 3 fixation methods for rotator cuff massive tear: Transosseous No. 2 suture, transosseous braided tape, and double-row / S. Hinse, J. Menard, D.M. Rouleau, F. Canet, M. Beauchamp // J. Orthop. Sci. 2016. Vol. 21, No 6. P. 732-738. DOI: 10.1016/j.jos.2016.07.001.

- Midterm clinical outcomes following arthroscopic transosseous rotator cuff repair / B.A. Flanagin, R. Garofalo, E.Y. Lo, L. Feher, A. Castagna, H. Qin, S.G. Krishnan // Int. J. Shoulder Surg. 2016. Vol. 10, No 1. P. 3-9. DOI: 10.4103/0973-6042.174511.

- Jang S.H. Editorial Commentary: Perianchor Cysts - We Need More Worries after Rotator Cuff Repair Like We Need Holes in the Head // Arthroscopy. 2019. Vol. 35, No 8. P. 2293-2294. DOI: 10.1016/j.arthro.2019.05.017.

- Perianchor Cyst Formation after Arthroscopic Rotator Cuff Repair using All-Suture-Type, Bioabsorbable-Type, and PEEK-Type Anchors / K. Ro, S. Pancholi, H.S. Son, Y.G. Rhee // Arthroscopy. 2019. Vol. 35, No 8. P. 2284-2292. DOI: 10.1016/j.arthro.2019.03.032.

- Arthroscopic transosseous (anchorless) rotator cuff repair / R. Garofalo, A. Castagna, M. Borroni, S.G. Krishnan // Knee Surg. Sports Traumatol. Arthrosc. 2012. Vol. 20, No 6. P. 1031-1035. DOI: 10.1007/s00167-011-1725-4.

- Is there a difference in clinical outcomes and repair integrity between arthroscopic single-row versus transosseous (anchorless) fixation? A retrospective comparative study / R. Garofalo, R. Calbi, A. Castagna, E. Cesari, A. Budeyri, S.G. Krishnan // J. Orthop. Sci. 2018. Vol. 23, No 5. P. 770-776. DOI: 10.1016/j.jos.2018.05.011.

- A laboratory comparison of a new arthroscopic transosseous rotator cuff repair to a double row transosseous equivalent rotator cuff repair using suture anchors / F.J. Kummer, M. Hahn, M. Day, R.J. Meislin, L.M. Jazrawi // Bull. Hosp. Jt. Dis. (2013). 2013. Vol. 71, No 2. P. 128-131.

- Fixation strength of rotator cuff repairs with suture anchors and the transosseous suture technique / D.V. Craft, J.B. Moseley, P.W. Cawley, P.C. Noble // J. Shoulder Elbow. Surg. 1996. Vol. 5, No 1. P. 32-40. DOI: 10.1016/s1058-2746(96)80028-0.

- Footprint contact characteristics for a transosseous-equivalent rotator cuff repair technique compared with a double-row repair technique. Part I / M.C. Park, N.S. ElAttrache, J.E. Tibone, C.S. Ahmad, B.J. Jun, T.Q. Lee // J. Shoulder Elbow Surg. 2007. Vol. 16, No 4. P. 461-468. DOI: 10.1016/j. jse.2006.09.010.

- A radiographic classification of massive rotator cuff tear arthritis / K. Hamada, K. Yamanaka, Y. Uchiyama, T. Mikasa, M. Mikasa // Clin. Orthop. Relat. Res. 2011. Vol. 469, No 9. P. 2452-2460. DOI: 10.1007/s11999-011-1896-9.

- Functional and structural outcome after arthroscopic full-thickness rotator cuff repair: single-row versus dual-row fixation / H. Sugaya, K. Maeda, K. Matsuki, J. Moriishi // Arthroscopy. 2005. Vol. 21, No 11. P. 1307-1316. DOI: 10.1016/j.arthro.2005.08.011.