Сравнительный анализ красномостовской и ранней волосовской керамики Марийского Поволжья

Автор: Андреева О.В., Шалапинин А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 268, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты сравнительного анализа керамики красномостовского типа и волосовской культуры территории Среднего Поволжья. В ходе типологического и технико-технологического анализа было выявлено, что между красномостовской и ранней волосовской керамикой наблюдается сходство в формах сосудов, орнаментации, отборе сырья и массовом применении органических растворов. Но наряду с этим между рассматриваемыми керамическими комплексами существует и ряд отличий, выраженных в разнообразии отдельных элементов орнаментации, формах венчиков, разном представлении населения о составе формовочной массы.

Среднее поволжье, керамика, красномостовский тип, волосовская культура, форма сосуда, орнамент, технико-технологический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/143180118

IDR: 143180118 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.268.127-145

Текст научной статьи Сравнительный анализ красномостовской и ранней волосовской керамики Марийского Поволжья

Работа по сравнительному анализу красномостовских и ранневолосовских комплексов является актуальной в исследовании становления энеолитической культуры на территории Среднего Поволжья. Благодаря работам В. В. Никитина было установлено, что памятники красномостовского типа занимают промежуточное положение между комплексами гребенчатой и ямочно-гребенчатой посуды, с одной стороны, и волосовской культурой – с другой ( Никитин , 1984; 1996). Это было подтверждено результатами радиоуглеродного датирования ( Королев, Шалапинин , 2010; Кондратьев, Шалапинин , 2011). В ряде публикаций В. В. Никитиным была обоснована точка зрения о формировании волосовской культуры в лесной зоне Среднего Поволжья на основе памятников красномос-

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-78-10001) «Этнокультурное взаимодействие населения Среднего Поволжья в каменном веке (мезолит–энеолит)».

товского типа ( Никитин , 1984; 1996; 2008; 2011; 2017). Им же был проведен анализ финальнонеолитической керамики с поселений Красный Мост II и III и ранневолосовской посуды с Майданской стоянки, выявивший достаточно высокую степень близости между указанными памятниками ( Никитин , 1984). Однако в литературе существуют иные точки зрения на проблему формирования волосовской культуры, где памятники красномостовского типа практически не учитываются. Специалистами высказывались гипотезы о сложении волосовской культуры на основе поздних валдайских ( Сидоров, Энговатова , 1996; Сидоров , 2007), прибалтийских ( Уткин, Костылева , 2006) и позднеэнелитических лесостепных ( Королев , 2015) комплексов. Необходимость повторного проведения сравнительного анализа красномостовской и волосовской посуды также связана с расширением источниковой базы по данной теме. К настоящему времени в научный оборот введены помимо красномостовских материалов с эпонимных памятников комплексы с поселений Дубовское VIII, Сосновая Грива III ( Никитин , 2017). Кроме Майданской стоянки к настоящему времени опубликованы материалы с поселений Майданское II–IV, Удельно-Шумецкое VI, Паратское XII, Отарское XVIII, Мариер (Там же).

Целью данной работы является выявление общего и различного в керамике красномостовского типа и раннего этапа средневолжского варианта волосовской культурно-исторической общности. Сопоставление керамических комплексов будет проводиться при помощи типологического и технико-технологического методов.

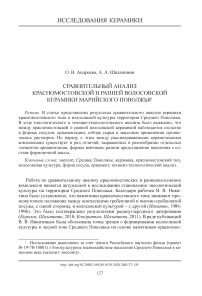

Керамика красномостовского типа обладает устойчивыми признаками, отличающими ее от другой неолитической и энеолитической посуды (рис. 1). Она имеет полуяйцевидную и профилированную с зауженным горлом форму сосудов с округлыми днищами. Венчики прямые с приостренным, округлым, плоским краем, либо со слабым утолщением на внешнюю сторону. В небольшом количестве встречаются отогнутые наружу венчики; больше всего их найдено на Дубовском VIII поселении. Тесто плотное, обжиг неравномерный, стенки коричневого и серо-коричневого цвета. Орнаментация наносилась коротким, коротким овальным, средним, длинным гребенчатым штампами. Распространены неглубокие ямочные вдавления округлых и овальных форм. Изредка встречаются отпечатки гладкого штампа и веревочки, подтреугольные ямки. Преобладает горизонтально-зональная схема орнаментации. Орнаментация наносилась на внешнюю сторону сосуда, в отдельных случаях заходя на срез венчика и внутреннюю сторону. Среди основных орнаментальных образов следует назвать: горизонтальные ряды прямо и наклонно поставленных оттисков гребенчатого штампа, горизонтальный зигзаг и линии, поясок ямок. Для орнаментации характерно сочетание оттисков гребенчатого штампа и ямок. Также на красномо-стовской керамике отмечены решетка, горизонтальные пояски ямок различных форм и др.

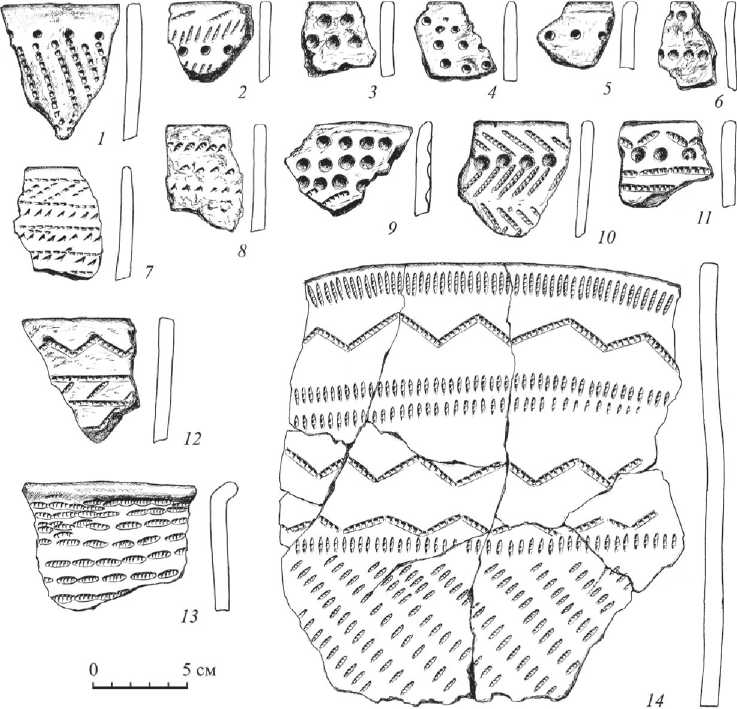

Характеристике ранней волосовской керамики посвящена отдельная работа авторов ( Шалапинин, Андреева , 2021). Кратко остановимся на основных чертах данной посуды (рис. 2). Керамика пористая, со следами выщелоченной раковины и выгоревшего пера. Цвет посуды светло-коричневый и коричневый. Часто поверхность с внутренней и внешней стороны имеет следы зубчатой зачистки.

Рис. 1. Керамика красномостовского типа из поселений 1–6 – Красный Мост II; 7–12 – Красный Мост III; 13, 14 – Дубовская VIII

Сосуды полуяйцевидной формы с прикрытым, прямым или слегка отогнутым наружу краем. Днища округлые. Венчики имеют утолщение внутрь, в обе стороны, наружу, а также приближенные к Г-образным. Общая схема орнаментации горизонтальная и вертикальная. Часто орнамент наносился на срез венчика и внутреннюю сторону сосуда. Гребенчатые штампы имеют следующие размеры: короткий, короткий овальный, средний, длинный. Также встречаются отпечатки рамчатого, гладкого штампов и веревочки, насечки, ямочные вдавления различных форм. Основными образами в орнаментации являются горизонтальные ряды наклонно и прямопоставленных оттисков, вертикальные и наклонные ряды отпечатков гребенчатого штампа.

Красномостовскую и ранневолосовскую керамику объединяет форма сосудов. Причем при преобладании полуяйцевидной формы на отдельных памятниках

Рис. 2. Керамика волосовской культуры

1–7 – Майданская стоянка; 8–11 – Майданское IV поселение

(поселения Дубовское VIII и Отарское XVIII) у той и другой групп встречаются профилированные сосуды. Совпадают формы венчиков, включая сильно отогнутые. Однако на волосовской керамике отмечены загнутые внутрь и Т-образные венчики. Вся керамика красномостовского типа орнаментирована, в то время как на ранних волосовских памятниках присутствует посуда без орнамента (табл. 1; все таблицы расположены в конце статьи). При этом на энеолитической посуде часто орнаментация покрывает не только внешнюю, но и срез и внутреннюю стороны, тогда как орнамент на красномостовской керамике в большинстве случаев расположен на внешней стороне. Общими элементами орнамента являются овальные короткие, средние и гребенчатые штампы, ямки различных форм и др. Для красномостовской и ранней волосовской керамики редким является гладкий штамп. Не отмечены в посуде финального неолита сосуды с оттисками рамчатого штампа. На ранних волосовских памятниках указанный штамп известен только на стоянке Удельно-Шумецкая III. К отличительной черте крас-номостовской керамики следует отнести орнаментацию в виде округлых ямок, которая в небольшом количестве обнаружена и на волосовской посуде. При этом для энеолитической керамики характерна орнаментация из оттисков веревочки, редко встречающаяся на красномостовской посуде (табл. 2). Общими образами в орнаментации являются горизонтальные ряды прямо и наклонно поставленных оттисков, горизонтальные линии и некоторые другие (табл. 3).

Таким образом, красномостовская и ранняя волосовская керамика имеет ряд общих черт, таких как форма сосудов, плотная орнаментация, состоящая из отпечатков гребенчатого штампа, и др. Однако между указанными группами посуды наблюдаются различия, прежде всего в формах венчиков и элементах орнамента.

Обратимся к данным технико-технологического анализа.

Технико-технологическое исследование красномостовской и ранней воло-совской посуды лесного Среднего Поволжья осуществлялось по методике, разработанной А. А. Бобринским ( Бобринский , 1978; 1999).

Микроскопическому изучению было подвергнуто 311 сосудов 2 , из них 190 образцов (фрагменты венчиков и стенок условно разных сосудов) из коллекций 5 стоянок с красномостовскими древностями: Дубовская VIII, Дубовская IX, Сосновая Грива III, Красный Мост II и III; и 121 сосуд (условно выделенный по венчикам и орнаментированным фрагментам стенок) волосовской посуды с 8 стоянок лесного Среднего Поволжья: Майданская I, II, III и IV, Удельно-Шу-мецкая III и VI, Отарское XVIII и Паратское XII.

Исходное пластичное сырье (ИПС) – это природный материал, который могли применять в качестве самостоятельного пластичного сырья для изготовления посуды (Бобринский, 1999. С. 75–105). Микроскопический анализ красномо-стовской и волосовской посуды позволил выявить два вида исходного пластичного сырья: глины и илистые глины. Илистые глины – пластичное сырье, в котором встречаются в небольшой или единичной концентрации мелкие остатки перегнивших растительных тканей, отпечатки нитевидных водорослей длиной до 1–2 см, отдельные включения чешуи или костей рыбы. Природные глины – осадочные уплотненные горные породы, залежи которых могут быть приурочены как к берегам водоемов, так и к удаленным от них районам. Основным отличием глин от илистых глин является полное отсутствие следов останков водной растительности и фауны (Васильева, 2015).

В качестве основного критерия при выборе сырья выступает степень его пла-стичности/запесоченности. В обоих видах сырья выделены по две группы: неза-песоченное – содержит песок в основном, менее 0,2 мм (пылевидный) и единичные включения песка до 0,5 мм в концентрации 1:8–1:10 – и среднезапесоченное (запесоченное – с зернами песка 0,2–0,7 мм в большей концентрации).

В качестве способов обработки исходного пластичного сырья отмечены два: 1) использование исходного пластичного сырья в естественно увлаженном состоянии; 2) дробление сырья в сухом виде (фиксируется под бинокуляром по наличию в формовочной массе не растворившихся до конца комочков сухой глины, а также линз и вытянутых слоев чистой глины).

Керамика красномостовского типа (табл. 4)

Для изготовления посуды гончары стоянки Дубовская VIII в качестве исходного пластичного сырья использовали илистую глину и глину практически в равных долях – 53 % и 47 % соответственно, однако при отборе сырья предпочтение отдавалось пластичному/незапесоченному сырью – 73% от изученных сосудов.

Население стоянки Дубовская IХ в 100 % случаев отбирало для лепки пластич-ную/незапесоченную глину. Необходимо отметить малочисленность выборки, бинокулярному изучению было подвергнуто всего 7 сосудов с данного памятника.

При создании посуды носители красномостовской традиции на стоянке Сосновая Грива III использовали илистую глину (52 %) и глину (48 %), при этом превалирует пластичное/незапесоченное сырье – 74 %.

На стоянке Красный Мост II для изготовления керамики чаще использовали в качестве исходного пластичного сырья глину (85 %), сырье употребляли преимущественно пластичное/незапесоченное – 80 %. При подготовке исходного сырья гончары в единичных случаях применяли дробление – 2,5 % от изученных сосудов.

Для населения стоянки Красный Мост III также было характерно использование преимущественно глины – 69 %, при этом вновь предпочтение отдавалось пластичному сырью – 54 %. На данном памятнике представлен один сосуд (2 %), для изготовления которого при подготовке исходного пластичного сырья применяли его дробление.

Обобщая полученные данные по отбору исходного пластичного сырья, характерного для носителей красномостовского типа керамики, можем отметить, что превалирует традиция использования глины – 64 % (121 сосуд), илистую глину отбирали реже – 36 % (66 сосудов), при этом в отборе обоих видов исходного пластичного сырья предпочтение отдавалось пластичному/незапесоченному – 69 % (132 сосуда). Также для изготовления посуды гончары предпочитали использовать сырье в естественном увлажненном состоянии, зафиксировано всего два сосуда (1 %), изготовленных с применением дробления сырья при его подготовке к созданию формовочной массы.

Керамика волосовской культуры (табл. 5)

Подробный технико-технологический анализ керамики был представлен в ранее опубликованных материалах ( Шалапинин, Андреева , 2021. С. 400–405). Обобщая полученные данные, можно отметить, что при выборе исходного пластичного сырья для изготовления волосовской керамики гончары отбирали в основном илистые глины – 98 % (119 сосудов). Только на стоянке Майданская I были изучены два сосуда, изготовленные из глины. Исходное пластичное сырье применяли в основном в естественном увлажненном состоянии – 97 %, дробление сырья перед составлением формовочной массы зафиксировано в трех образцах со стоянок: Удельно-Шумецкая VI, Отарское XVIII и Майданская I (сосуд изготовлен из глины). Превалирует пластичное/незапесоченное сырье – 81 % (98 сосудов).

Сравнительный анализ данных о навыках отбора и обработки пластичного сырья для изготовления энеолитической керамики лесного Среднего Поволжья разных хронологических периодов выявил следующие особенности: 1) к моменту становления волосовской культуры гончары отдают предпочтение использованию в качестве исходного пластичного сырья илистой глины, тогда как в наиболее ранний период красномостовское население для лепки сосудов в основном использовало глину; 2) у волосовского населения более устойчиво выражена традиция отбора пластичного/незапесоченного сырья, нежели у крас-номостовцев; 3) характерным для населения обеих культур является использование исходного пластичного сырья в естественном увлажненном состоянии, дробление зафиксировано единично.

При подготовке формовочной массы для изготовления керамических сосудов в исходное пластичное сырье вводят искусственные примеси. В качестве искусственных добавок в рассматриваемой керамике выделены следующие: шамот – минеральная примесь, полученная в результате дробления ранее изготовленных сосудов; органический раствор – различные клеящие природные вещества растительного и животного происхождения, наличие которых фиксируется по налету белесого, серого, черного, желтого и коричневого цвета и пустотам на стенках и в черепке сосуда; дробленная раковина – примесь может фиксироваться по включениям раковин или пустотам, оставшимся в керамике после ее разрушения; пух и перо птицы – примесь фиксируется в качестве отпечатков на продольном и поперечном сколах сосуда.

Керамика красномостовского типа (табл. 4)

На ступени подготовки формовочной массы на стоянке Дубовская VIII было зафиксировано два рецепта: 1) ИПС+ органический раствор + шамот – 95 % (63 сосуда), при этом данный рецепт можно условно разделить на две подгруппы по размеру фракции шамота – ИПС + органический раствор + шамот (0,5–2,5 мм) и ИПС+ органический раствор + шамот (> 2,5 мм); 2) ИПС + ОР – 5 % (3 сосуда).

Для керамики стоянки Дубовская IХ характерен единый состав формовочной массы: ИПС + органический раствор + шамот – 100 % (7 сосудов), при этом также зафиксирован шамот разной размерности.

Население стоянки Сосновая Грива III аналогично использовало единую рецептуру: ИПС + органический раствор + шамот – 100 % (19 сосудов), предпочитая применять наиболее мелкую фракцию шамота 0,5–2,5 мм – 64 % (12 сосудов).

На стоянке Красный Мост II гончары также использовали один рецепт: ИПС + органический раствор + шамот – 100 % (40 сосудов), однако превалирует наиболее крупная примесь шамота > 2,5 мм – 60 % (24 сосуда).

Для создания красномостовской керамики на стоянке Красный Мост III применяли два рецепта формовочной массы: ИПС + органический раствор + шамот – 98 % (57 сосудов), при этом разный размер включений шамота использовался практически в равных долях; ИПС + органический раствор – 2 % (1 сосуд).

Обобщая данные, можем отметить, что в красномостовской керамике сложилась устойчивая традиция изготовления формовочной массы – ИПС + органический раствор + шамот, которая зафиксирована в 98 % (186 сосудов) случаев, различия фиксируются только на уровне размерности шамота и его концентрации. Вторая традиция составления формовочной массы, выявленная в красно-мостовских материалах – ИПС + органический раствор – 2 % (4 сосуда).

Керамика волосовской культуры (табл. 5)

На раннем этапе волосовской культуры зафиксировано шесть традиций подготовки формовочной массы: 1) ИПС + органический раствор + пух-перо птиц (55 % – 68 сосудов); 2) ИПС + органический раствор + шамот + пух-перо птиц (20 % – 24 сосуда); 3) ИПС + органический раствор + пух-перо птиц + дробленная раковина (10 % – 12 сосудов); 4) ИПС + органический раствор 11 % (13 сосудов); 5) ИПС + органический раствор + шамот (3 % – 3 сосуда); 6) ИПС + органический раствор + шамот + дробленая раковина (1 % – 1 сосуд).

Рассматривая результаты микроскопического изучения рецептов формовочных масс керамики лесного Среднего Поволжья, можно сделать следующие выводы: 1) органический раствор является персистентной примесью, он применялся в качестве добавки во всех рецептах составления формовочной массы на рассмотренных памятниках; 2) красномостовское население, вероятно, было более однородным, нежели волосовское, учитывая распространение большого количества новых рецептов составления формовочной массы у последнего; 3) состав формовочной массы ИПС + органический раствор + шамот можно назвать традиционным для носителей красномостовской посуды, однако у волосовского населения данный рецепт встречается всего в 3 % случаев (от изученных образцов), что может указывать на сменяемость групп населения; 4) если рассматривать такой признак как наличие или отсутствие в составе формовочной массы примеси пуха птиц, то ближе всего к памятникам красномостовского типа волосовское поселение Отарское XVIII, поскольку здесь, как и на памятниках финального неолита, указанная примесь не зафиксирована.

Таким образом, на основании типологического метода было установлено, что между красномостовской и ранней волосовской керамикой наблюдается сходство в формах сосудов, венчиков и днищ, орнаментации, выполненной гребенчатым штампом. Данные технико-технологического метода свидетельству- ют, что общим в гончарстве позднего неолита и раннего энеолита лесной зоны Среднего Поволжья является отбор для изготовления посуды пластичного/неза-песоченого сырья, использование сырья в естественном увлажненном состоянии и массовое применение органических растворов. При этом на основании корреляции данных типологического и технико-технологического методов выявляется комплекс, который по таким признакам, как наличие профилированной формы сосудов и отсутствие в рецептуре формовочной массы примеси пуха птиц, занимает промежуточное положение – это поселение Отарское XVIII.

К отличительным чертам волосовской керамики следует отнести орнаментацию, выполненную отпечатками веревочки, Т-образные венчики, появление зон и целых сосудов без орнамента. Для красномостовской посуды специфической является ямочная орнаментация. Данные технико-технологического анализа свидетельствуют об изменении представлений о видах исходного пластичного сырья в среде волосовского населения, появление таких примесей, как пух-перо птицы и дробленая раковина. В гончарстве красномостовского населения наблюдается устойчивая традиция составления формовочной массы из ИПС, органического раствора и шамота.

Полученные результаты свидетельствуют как о преемственности в развитии гончарства на рубеже неолита и энеолита на территории лесной зоны Среднего Поволжья, так и о появлении в волосовской керамике целого ряда специфических черт, не имеющих источников в комплексах красномостовского типа.

Список литературы Сравнительный анализ красномостовской и ранней волосовской керамики Марийского Поволжья

- Бобринский А. А., 1978. Гончарство Восточной Европы: Источники и методы изучения. М.: Наука. 270 с.

- Бобринский А. А., 1999. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства: коллективная монография / Науч. ред. А. А. Бобринский. Самара: Самарский гос. педагогический ун-т. С. 5–109.

- Васильева И. Н., 2015. О выделении видов исходного пластичного сырья древнейшей керамики и их ареалах в эпоху неолита (по материалам Поволжья) // Современные подходы к изучению древней керамики в археологии / Ред. Ю. Б. Цетлин. М.: ИА РАН. С. 16–23.

- Кондратьев С. А., Шалапинин А. А., 2011. К проблеме хронологического соотношения комплексов позднего неолита – энеолита лесной зоны Среднего Поволжья // Известия Самарского научного центра РАН. Т. 13. № 3 (41). С. 259–263.

- Королев А. И., 2015. О культурных связях лесного и лесостепного Среднего Поволжья в энеолите // Вопросы археологии эпохи камня и бронзы в Среднем Поволжье и Волго-Камье: сб. ст. / Ред.: Б. С. Соловьев, А. В. Михеев. Йошкар-Ола: Марийский НИИЯЛИ. С. 126–135. (Археология и этнография Марийского края; вып. 31.)

- Королев А. И., Шалапинин А. А., 2010. Радиоуглеродное датирование ранних материалов волосовской культуры Среднего Поволжья // Известия Самарского научного центра РАН. Т. 12. № 2. С. 256–259.

- Никитин В. В., 1984. Красномостовские поселения финального неолита (предварительный анализ) // Проблемы изучения каменного века Волго-Камья. Ижевск: Удмуртский научно-исследовательский ин-т Уральского отд. АН СССР. С. 31–43.

- Никитин В. В., 1996. Каменный век Марийского края. Йошкар-Ола: Марийский НИИЯЛИ. 180 с. (Труды марийской археологической экспедиции; т. IV.)

- Никитин В. В., 2008. Истоки волосовских древностей на Оке и Волге (по материалам поселений Красный Мост II и III) // Археология восточноевропейской лесостепи. Вып. 2. Т. 1. Пенза: Пензенский гос. краевед. музей. С. 152–166.

- Никитин В. В., 2011. Поздний неолит в лесной полосе бассейна Волги (к проблеме истоков волосовской культуры и ее локальных вариантов) // ТАС. Вып. 8. Т. 1. Тверь: Триада. С. 213–218.

- Никитин В. В., 2017. На грани эпохи камня и металла. Средневолжский вариант волосовской культурно-исторической общности. Йошкар-Ола: Марийский гос. ун-т. 765 с.

- Сидоров В. В., 2007. Волосовская культура – происхождение, судьба // Влияние природной среды на развитие древних сообществ. IV Халиковские чтения: материалы науч. конф. (2006 г.) / Отв. ред. В. В. Никитин. Йошкар-Ола: Марийский НИИЯЛИ. С. 166–174.

- Сидоров В. В., Энговатова А. В., 1996. Протоволосовский этап или культура? // ТАС. Вып. 2. Тверь: Тверской обл. краевед. музей. С. 164–182.

- Уткин А. В., Костылева Е. Л., 2006. «Рождение» и «гибель» волосовской культуры // Археологические изучение Центральной России. Липецк: Липецкий гос. педагогический ун-т. С. 124–125.

- Шалапинин А. А., Андреева О. В., 2021. Типологическая и технико-технологическая характеристика ранней волосовской керамики Марийского Поволжья // КСИА. Вып. 263. С. 294–408.