Сравнительный анализ методов хирургического лечения нестабильных переломов дистального эпиметафиза лучевой кости у пациентов пожилого и старческого возраста

Автор: Шестерня Н.А., Горелов И.В., Макарова Е.В., Бессонова М.С.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 1 (29), 2013 года.

Бесплатный доступ

Открытая репозиция и внутренняя фиксация отломков дистального эпиметафиза лучевой кости современными волярными пластинами с угловой стабильностью винтов является более эффективным методом лечения, по сравнению с чрескостным остеосинтезом и остеосинтезом спицами. Этот метод позволяет приступить к ранней разработке движений в лучезапястном суставе, даже в условиях выраженного остеопороза, не прибегая к дополнительной внешней иммобилизации и костной пластике.

Перелом лучевой кости, остеосинтез, функция лучезапястного сустава

Короткий адрес: https://sciup.org/142211070

IDR: 142211070 | УДК: 616.381

Текст научной статьи Сравнительный анализ методов хирургического лечения нестабильных переломов дистального эпиметафиза лучевой кости у пациентов пожилого и старческого возраста

Переломы дистального эпиметафиза лучевой кости относятся к наиболее частым видам повреждений предплечья, достигая 25% всех переломов длинных трубчатых костей [5] и 75% переломов предплечья [2].

Количество неудовлетворительных результатов консервативного лечения переломов этой локализации, особенно у лиц старше 60 лет, по данным разных источников, колеблется от 10 до 90% [7, 9, 8, 10]. Высокий процент неудовлетворительных результатов обусловлен нестабильным характером переломов у пожилых пациентов, что в свою очередь связано с остеопорозом.

К первому типу перелом по классификации Fernandez относятся переломы Смита и Колеса, подлежащие консервативному лечению.

При втором типе по классификации Fernandez [15, 16] – внутрисуставной перелом возникает в результате действия срезающих усилий (рис. 1).

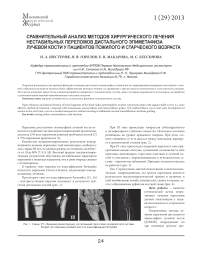

Рис. 1. Схема, КТ: объемная реконструкция, саггитальный срез в зоне лучезапястного сустава. Второй тип перелома лучевой кости по классификации Fernandez

При III типе происходит импрессия субхондрального и метафизарного губчатого вещества. Несколько осколков разобщены на уровне хрящевого покрова. При этом степень смещения, то есть диастаз между осколками, варьирует в значительной степени (рис. 2).

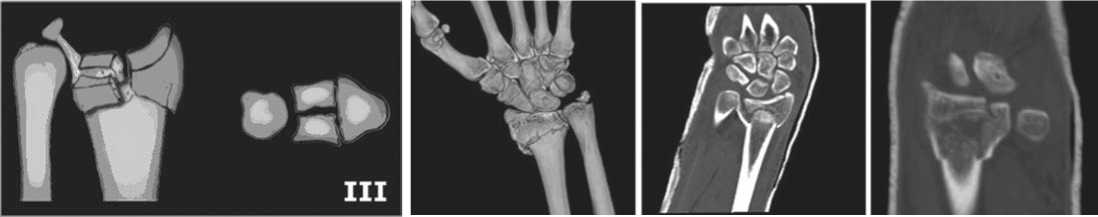

При IV типе происходит отрывной перелом в зоне прикрепления связок, капсулы, сухожилий, он включает в себя переломы шиловидных отростков локтевой и лучевой костей в сочетании с переломовывихом в лучезапястном суставе – перелом нестабильный. Принцип лигаментотаксиса не работает (рис. 3).

Тип V представлен многоплоскостными и многооскольчатыми повреждениями, эта группа переломов является результатом высокоэнергетической травмы и включает в себя комбинацию изгиба, компрессии, сдвига и отрыва, часто с образованием дефектов костной ткани (рис. 4).

Цель работы – выявить оптимальный метод оперативного лечения переломов данной локализации у пациентов пожилого и старческого возраста.

Оперативные методы лечения переломов дистального эпиметафиза лучевой кости (ДЭМЛК) подразделяют на три основных группы: чре-

Рис. 2. Схема, КТ: объемная реконструкция, фронтальные срез в зоне лучезапястного сустава. Третий тип перелома лучевой кости по классификации Fernandez

Рис. 3. Четвертый тип перелома лучевой кости по классификации Fernandez. Схема и рентгенограмма

скожное введение спиц, наружная фиксация и внутренняя фиксация [17].

Закрытая репозиция, закрытый остеосинтез спицами

Перкутанное введение спиц Киршнера является распространенным методом лечения переломов дистального эпиметафиза лучевой кости, данный способ оперативного вмешательства показан после закрытой репозиции при переломах второго иногда третьего типа [18].

В литературе описано много методов стабилизации, например, введение спиц через шиловидных отросток лучевой кости, перекрестное введение спиц через лучевую и локтевую стороны дистального фрагмента в диафиз, введение спиц в области перелома по Kapandji A., а также введение спиц через локтевую кость с трансфиксацией дистального лучелоктевого сочленения.

Чрескостный остеосинтез

Показаниями к применения аппаратов внешней фиксации являются многооскольчатые переломы дистального эпиметафиа лучевой кости (IV –V типы), в этом случае наружный фиксатор обычно используется для дистракции сустава для непрямой репозиции многооскольчатых переломов Наружная фиксация также необходима при лечении открытых переломов [11, 12].

Уровень осложнений для метода наружной фиксации составляет, по разным данным, от 4,5 до 30% [6, 13]. К ним относятся инфекция, связанная с местами введения фиксаторов, миграция фиксаторов, тугоподвижность фиксированных суставов и повреждение нервов [14].

Следует учитывать, что избыточная дистракция вредна для тканей кисти и срединного нерва, приводя к развитию контрактур и рефлекторной симпатической дистрофии.

Открытая репозиция, внутренняя фиксация лучевой кости

Наиболее популярным и широко применяемым, как в России так и за рубежом является открытая репозиция и накостный остеосинтез пластинами с угловой стабильностью [1]. Эти пластины, по своей сути, являются аппаратами внутренней фиксации и обеспечивают стабильную фиксацию отломков (тип II–V) даже в условиях остеопороза [4, 10, 3].

Противопоказаниями к применению погружного остеосинтеза (пластин) у пожилых людей являются открытые переломы с нарушением микроциркуляции в мягких тканях.

Выбор хирургического доступа зависит от типа перелома, направления смещения отломков, сопутствующих повреждений. В настоящее время предпочтение отдается волярным (ладонным) анатомически адаптированным пластинам с угловой стабильностью.

В условиях остеопороза обязательным является размещение пластины на 5 мм проксимальнее субхондральной костной пластинки лучевой кости. Это позволяет вводить винты в субхондральный участок, не проникая в лучезапястный сустав.

Материалы и методы

В период с 2010 по 2012 год находилось под нашим наблюдением 77 пациентов (73 женщины – 94,8%, 4 мужчин – 5,2%).

Все пациенты были с нестабильными переломами дистального эпиметафиза лучевой кости, в возрасте от 60 до 78 лет (средний возраст в группе составил 63 года). По классификации Fernandez переломы распределились следующим образом: На переломы II типа пришлось 28 человек (36,4%), на III тип – 13 человек (16,9 %), переломы IV типа – 24 человека (31,2%) и переломы V типа – у 12 человек (15,5%). Оперативное вмешательство выполнялось, как правило, в срок до 4-х суток с момента травмы.

Методом закрытой репозиции и фиксацией спицами пролечено 18 пациентов (23.4%) из них на переломы II типа пришлось 11 человек (61,1%), III типа – 7 человек (38,9%). Переломы IV и V типов по данной методике не оперировались.

Чрескостный остеосинтез использован у 24 пациентов (31,2%) из них у 22 (91,7%) был перелом V типа, у 2 (8,3%) пациентов отмечено повреждение IV типа.

Открытая репозиция и внутренняя фиксация произведены у 35 пациентов (45,4%). Из них 7 (20%) пациентов имели V тип перелома, 12 пациентов (34,3%) – переломом IV типа, 15 пациентов (42,8%) – III тип, 1 пациент( 2,9%) – II тип перелома.

Результаты и обсуждение

Оценка результатов лечения выполнялась по шкале Э.Р Маттиса.

Полученные данные распределились следующим образом: из 18 пациентов, которые были оперированы методом закрытой репозиции и остеосинтезом спицами, у 7 человек результат расценен как хороший (38,9%), у 6 человек результат расценен как удовлетворительный, у 5 человек (27,8%) результат был неудовлетворительным (в 4 случаях отмечено вторичное смещение отломков, в 1 случае отмечена миграция фиксаторов с последующей потерей репозиции).

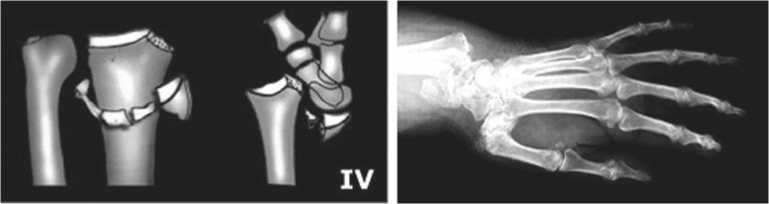

Рис.6. Четвертый тип перелома лучевой кости по классификации Fernandez. Рентгенограмма до и после чрескостного остеосинтеза, внешний вид

Необходимо отметить, что у 4х пациентов с неудовлетворительным результатом операции был III тип перелома по классификации Fernandez. Эти осложнения мы связываем прежде всего с остеопорозом и оскольчатым характером перелома.

Из 24 пациентов, пролеченных методом чрескостного остеосинтеза, у 15 пациентов (62,5%) получен хороший результат, у 7 пациентов (29,2%) – результат удовлетворительный, у 2 пациентов (8,3%) результат неудовлетворительный (в одном случае наступило вторичное смещением костных отломков, в другом случае после демонтажа аппарата получена стойкая контрактура лучезапястного сустава с выраженным болевым синдромом. У обоих пациентов был IV тип перелома по классификации Fernandez). Все пациенты во время лечения предъявляли жалобы на неудобства, связанные с применением аппаратов внешней фиксации. У трех пациентов отмечалось поверхностное воспаление мягких тканей вокруг спиц, которое купировалось перевязками.

Из 35 пролеченных по данной методике пациентов у 30 (85,7%) получен хороший результат, у 4 (11,4%) – удовлетворительный, у 1 (2,8%) пациента наступило вторичное смещение отломков ввиду неправильно подобранной длинны винтов, этому пациенту выполнен ревизионный остеосинтез, и конечный результат оценен как удовлетво-

Рис. 5. Рентгенограммы до и после остеосинтеза спицами

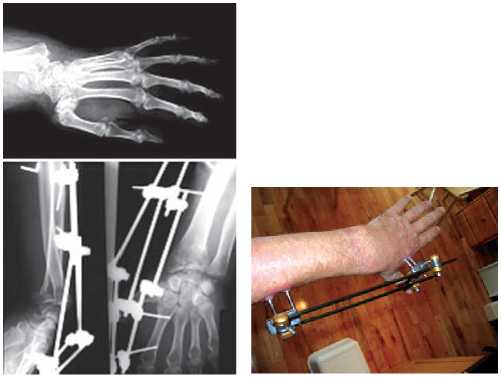

Рис. 7. Рентгенограмма и КТ до операции

Рис. 8. Рентгенограммы после накостного остеосинтеза через 1 год рительный. Отличия в функциональных результатах при использовании винтов разной конфигурации и пинов выявлено не было.

Клинический пример

Пациентка М., 60 лет. Профессия – переводчик. поступила в экстренном порядке в феврале 2011 года с диагнозом: закрытый оскольчатый перелом дистального эпиметафиза правой лучевой кости со смещением отломков. Травма получена за день до поступления при падении на улице с упором на правую кисть. После стандартной предоперационной подготовки выполнено оперативное вмешательство: открытая репозиция, остеосинтез лучевой кости волярной пластиной Variax Stryker .

Ранний послеоперационный период протекал без особенностей, на 2 сутки после операции больная начала разработку движений в оперированном лучезапястном суставе. Швы сняты на 12 сутки. Функциональный результат, оцененный по шкале Э.Р. Маттиса через 1 год, хороший.

Рис. 9. Продолжение. Функциональный результат через год после оперативного лечения

Объем движений в оперированном суставе не ограничен, боли нет.

Заключение

Компьютерная томография при повреждениях дистального эпиметафиза лучевой кости позволяет выделить тип перелома по Fernandez и обеспечивает правильный выбор метода оперативного лечения. Открытая репозиция и внутренняя фиксация отломков дистального эпиметафиза лучевой кости современными волярными пластинами с угловой стабильностью винтов является более эффективным методом лечения, по сравнению с чрескостным остеосинтезом и остеосинтезом спицами. Этот метод позволяет приступить к ранней разработке движений в лучезапястном суставе, даже в условиях выраженного остеопороза, не прибегая к дополнительной внешней иммобилизации и костной пластике. Необходимо правильно позиционировать имплантат и соблюдать количество введенных винтов для достижения хорошего функционального исхода.

Список литературы Сравнительный анализ методов хирургического лечения нестабильных переломов дистального эпиметафиза лучевой кости у пациентов пожилого и старческого возраста

- Болыков П.Г., Кавалерский Г.М., Гаркави А.В., Волна А.А. Внутренняя фиксация AO-ASIF при внутрисуставных переломах дистального метаэпифиза лучевой кости//Материалы научно-практической конференции: Современные технологии диагностики, лечения и реабилитации повреждении и заболеваний кисти. М., 2005. С. 59-61.

- Курбатов C.H. Актуальные вопросы лечения повреждений и заболеваний опорно-двигательной системы. М., 1990. С. 112-114.

- Львов С.Е. и др. Показания к AO-ASIF остеосинтезу переломов дистального метаэпифиза лучевой кости//Материалы Конгресса травматологов-ортопедов с международным участием. Ярославль, 1999. С. 475-476.

- Лоскутов А.Е., Макаров В.Б. Стабильно-функциональный остеосинтез переломов дистального отдела лучевой кости//Ортопед.-травматол. 2004. № 2. С. 57-58.

- Angermann P., Lohmann P. Injuries to the hand and wrist: a study of 50.272 injuries//J. Hand Surg. 1993. Vol. 18B. P. 642-644.

- Jakim I., Pieterse H.S., Sweet M.B.E. External fixation for intraarticular fractures of the distal radius//J. Bone Joint Surg. (Br). 1991. Vol. 73. P. 302-306.

- Hove L.M., Solheim E., Skjeie R. So'rensen FK. Prediction of secondary displacement in Colles' fracture//J. Hand Surg. 1994. Vol. 19B. P. 731-736.

- Lafontaine M., Hardy D., Delince P. Stability assessment of distal radius fractures//Injury. 1989. Vol. 20. P. 208-210.

- Nesbitt K.S., Failla J.M., Les C. Assessment of instability factors in adult distal radius fractures//J. Hand Surg. 2004. Vol. 29A. P. 1128-1138.

- Walz M., Kolbow B., Auerbach F. Was leistet die winkelstabile Plattenosteosynthese bei der distalen Radiusfraktur des alten Menschen//Unfallchirurg. 2004. B. 107. S. 664-670.

- Бондаренко Е.А., Коршунов В.Ф., Большакова Г.А. Преимущества применения аппаратов чрескостной фиксации при лечении переломов дистального эпиметафиза лучевой кости//Материалы научно-практической конференции: «Современные технологии диагностики, лечения и реабилитации повреждений и заболеваний кисти». М., 2005. С. 53-56.

- Котенко В.В., Кондратюк Л.В., Кочкин В.В. и др. Лучелок-тевая диафиксация и чрескостный дистракционный остеосинтез в лечении переломов лучевой кости в типичном месте//Актуальные вопросы травматологии и ортопедии. M., 1983. С. 29-31.

- Szabo R.M., Weber S.C. Comminuted intraarticular fractures of the distal radius//Clin. Orthop. Relat. Res. 1988. № 230. P. 39-48.

- Clyburn T.A. Dynamic external fixation for comminuted intraarticular fractures of the distal radius//J. Bone Joint Surg. 1987. № 69. P. 248-254.

- Fernandez D.L. Fractures of the distal radius: operative treatment//AAOS Instr. Course Lect. 1993. № 42. P. 73-88. 16. Fernandez D.L., Jupiter J.B. Fractures of the Distal Radius: A Particle Approach to Management. N.-Y.: Springer, 1996. 372 p.

- Young B.T., Rayan G.M. Outcome following nonoperative treatment of displaced distal radius fractures in low-demand patients older than 60 years//J. Hand Surg. Am. 2000. Vol. 25, № 1. P. 19-28.

- Board T., Kocialkowski A., Andrew G. Does Kapandji wiring help in older patients? A retrospective comparative review of displaced intra-articular distal radial fractures in patients over 55 years//Injury. 1999. Vol. 30, № 10. P. 663-669.