Сравнительный анализ наружного и наружно-внутреннего желчеотведения при злокачественной дистальной билиарной обструкции

Автор: Шабунин А.В., Лебедев С.С., Тавобилов М.М., Чеченин Г.М., Греков Д.Н., Карпов А.А., Дроздов П.А.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Абдоминальная хирургия

Статья в выпуске: 1 (87), 2024 года.

Бесплатный доступ

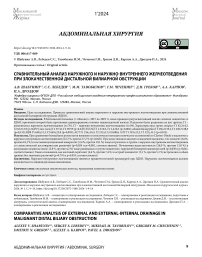

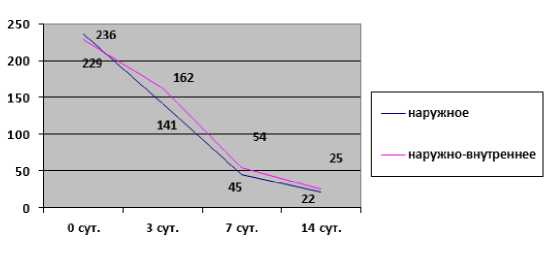

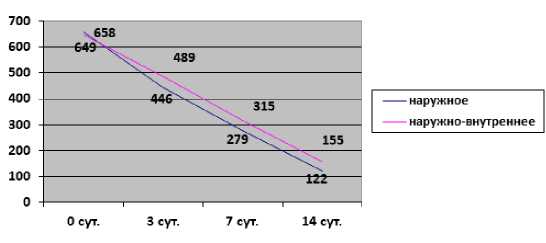

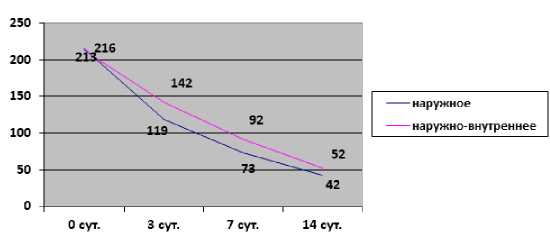

Введение. Цель исследования. Провести сравнительный анализ наружного и наружно-внутреннего желчеотведения при злокачественной дистальной билиарной обструкции (ЗДБО).Методы исследования. В Боткинской больнице (г. Москва) с 2015 по 2019 гг. нами проведен ретроспективный анализ лечения пациентов со ЗДБО, причиной которой была протоковая аденокарцинома головки поджелудочной железы. Пациенты были разделены на две группы: Г1 - выполнялось наружное желчеотведение (n=76), Г2 - наружно-внутреннее желчеотведение (n=94). Характеристика групп: возраст Г1 62,3±4,3, Г2 63,5±3,9 (р=0,057); пол (м/ж) Г1 37/41, Г2 39/55 (р=0,245); ECOG Г1 1,3±0,3, Г2 1,4±0,2 (р=0,081); общий билирубин Г1 236,2±35,2, Г2 228,7±28,5 (р=0,132); ЩФ Г1 658±31,1, Г2 649±25,8 (р=0,093); АСТ Г1 216±10,3, Г2 213±12,5 (0,086); АЛТ Г1 319±12,2, Г2 322±11,5 (р=0,101).Результаты. При сравнении ближайших результатов выявлено статистически меньшее количество осложнений по Clavien-Dindo у пациентов с наружно-внутренним желчеотведением (22,3 %, против 37,2 % (р=0,043)). При качественном анализе осложнений выявлено, что холангит (6,4%, против 18,1 %) и постманипуляционный панкреатит (2,6 %, против 19,1 %) чаще встречались в группе с наружно-внутренним желчеотведением со статистической достоверностью различий (р=0,024 и р=0,001, соответственно). Печеночная недостаточность (26,9 %, против 13,8 %) и дислокация холангиостомы (12,8 %, против 4,2 %) чаще развивалась в группе пациентов с наружной билиарной декомпрессией (р=0,036 и р=0,041, соответственно). Такие осложнения, как желчный перитонит (6,4 %, против 7,4 %) и острый холецистит (5,1 %, против 5,3 %) встречались в обеих группах без значимых различий (р=0,791 и р=0,955, соответственно).Заключение. Наружно-внутреннее желчеотведение является предпочтительной процедурой при ЗДБО. Наружное желчеотведение должно выполняться по индивидуальным показаниям.

Опухолевая механическая желтуха, чрескожная холангиостомия

Короткий адрес: https://sciup.org/142240462

IDR: 142240462 | УДК: 006.617-089 | DOI: 10.17238/2072-3180-2024-1-9-14

Текст научной статьи Сравнительный анализ наружного и наружно-внутреннего желчеотведения при злокачественной дистальной билиарной обструкции

Introduction. Purpose of the study. To conduct a comparative analysis of external and external-internal biliary drainage for distal malignant biliary obstruction (DMBO).

Research methods. At the Botkin Hospital (Moscow) from 2015 to 2019. We conducted a retrospective analysis of the treatment of patients with PADD, the cause of which was ductal adenocarcinoma of the head of the pancreas. The patients were divided into two groups: G1 – external biliary drainage was performed (n=76), G2 – external-internal biliary drainage (n=94). Characteristics of the groups: age G1 62,3±4,3, G2 63,5±3,9 (p=0,057); gender (m/f) G1 37/41, G2 39/55 (p=0,245); ECOG G1 1,3±0,3, G2 1,4±0,2 (p=0,081); total bilirubin G1 236,2±35,2, G2 228,7±28,5 (p=0,132); alkaline phosphatase G1 658±31,1, G2 649±25,8 (p=0,093); AST G1 216±10,3, G2 213±12,5 (0,086); ALT G1 319±12,2, G2 322±11,5 (p=0,101).

Results. When comparing immediate results, a statistically lower number of Clavien-Dindo complications was revealed in patients with external-internal bile diversion (22,3 % versus 37,2 % (p = 0,043). A qualitative analysis of complications revealed that cholangitis (6,4 %, versus 18,1 %) and post-manipulation pancreatitis (2,6 %, versus 19,1 %) were more common in the group with external-internal bile diversion with statistical significance of the differences (p =0,024 and p=0,001, respectively). Liver failure (26,9 %, versus 13,8 %) and cholangiostomy dislocation (12,8 %, versus 4,2 %) developed more often in the group of patients with external biliary decompression (p=0,036 and p=0,041, respectively). Complications such as biliary peritonitis (6,4 % versus 7,4 %) and acute cholecystitis (5,1 % versus 5,3 %) occurred in both groups without significant differences (p=0,791 and p=0,955, respectively).

Conclusion. External-internal bile diversion is the preferred procedure for DMBO. External bile diversion should be performed according to individual indications.

Contribution of the authors: Shabunin A.V. – concept and planning of the study, Lebedev S.S. – planning and implementation of the study, preparation for publication, Tavobilov M.M. – planning and implementation of the study, Chechenin G.M. – implementation of the study, Grekov D.N. – systematization of material, statistical analysis, research planning, Karpov A.A. – planning and implementation of the study, Drozdov P.A. – planning and implementation of the study.

ВведениеАктуальность работы

Механическая желтуха, являясь осложнением злокачественных опухолей головки поджелудочной железы, может привести к задержке лечения опухоли, острому холангиту, печеночной недостаточности и летальному исходу, если не оказать своевременную помощь. Успешное дренирование желчных путей у пациентов с механической желтухой может значительно улучшить результаты лечения и общий прогноз [1]. Чрескожная холангиостомия является одной из возможных опций билиарной декомпрессии при злокачественной дистальной билиарной обструкции [2]. При этом существенным фактом является способ формирования желчеотведения: наружный или наружно-внутренний. Для каждого из перечисленных способов характерны свои осложнения [3]. Настоящее исследование посвящено сравнительному анализу указанных способов.

Цель исследования

Провести сравнительный анализ наружного и наружновнутреннего способов желчеотведения при злокачественной дистальной билиарной обструкции (ЗДБО).

Материал и методы

В Городской клинической больнице им. С.П. Боткина Департамента здравоохранения города Москвы за период с 2015 по 2019 гг. нами проведена оценка лечения пациентов с дистальной билиарной обструкцией вследствие аденокарциномы головки поджелудочной железы. В связи с этим пациенты были разделены на две группы. Одним из них выполнено наружное (n=78), другим – наружно-внутреннее (n=94) желчеотведение.

Критериями включения были: подтвержденный диагноз злокачественной дистальной билиарной обструкции вследствие аденокарциномы головки поджелудочной железы, наличие механической желтухи. Критериями исключения были: анамнез ранее выполненных эндобилиарных вмешательств, статус ECOG 3 или 4. Установка диагноза происходила с использованием инструментальных методов исследования (КТ и МРТ с внутривенным контрастированием), морфологическая верификация выполнялась посредством чрескожной пункционной или эндоскопической тонкоигольной биопсии.

Сравнительная характеристика групп больных с наружным и наружно-внутренним желчеотведением, вызванным злокачественной дистальной билиарной обструкцией представлена в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика групп пациентов с наружным и наружновнутренним желчеотведением при ЗДБО

Table 1

Characteristics of groups of patients with external and externalinternal biliary drainage for malignant distal biliary obstruction

|

Признак Sign |

Наружное желче-отведение (n=78) External biliary drainage |

Наружно-внутреннее желчеотведе-ние (n=94) External-internal biliary drainage |

p |

|

Возраст, лет Age, years |

62,3±4,3 |

63,5±3,9 |

0,057 |

|

Пол, м/ж Gender, m/f |

37/41 |

39/55 |

0,245 |

|

ECOG, балл ECOG score |

1,3±0,3 |

1,37±0,2 |

0,081 |

|

Общий билирубин крови, мкмоль/л Total blood bilirubin, µmol/l |

236,2±35,2 |

228,7±28,5 |

0,132 |

|

ЩФ, ЕД Alkaline phosphatase, units/l |

658±31,1 |

649±25,8 |

0,093 |

|

АСТ, ЕД AST, units/l |

216±10,3 |

213±12,5 |

0,086 |

|

АЛТ, ЕД ALT, units/l |

319±12,2 |

322±11,5 |

0,101 |

Из представленной таблицы следует, что исследуемые группы были однородны по возрасту, полу, ECOG-статусу и основным биохимическим показателям. В послеоперационном периоде оценивали среднее время пребывания пациента в стационаре, количество и тяжесть госпитальных осложнений, летальность.

Чрескожная чреспеченочная холангиостомия (ЧЧХС) использовалась в двух вариантах: наружная холангиостомия и наружно-внутренняя холангиостомия. Операция выполнялась в рентгеноперационной под внутривенной седацией. Использовалась стандартная обработка операционного поля, производилась местная анестезия в области кожного разреза. Применяли боковой доступ при дренировании протоков правой доли печени (VII, VIII межреберье по средней или передней подмышечной линии) и передний доступ при дренировании протоков левой доли печени (эпигастрий или правое подреберье). Рутинно применяли методику стилет-катетера. Под контролем ультразвукового наведения выполнялась пункция внутрипеченочно расположенного желчного протока, производился посев желчи. По игле заводился сверхжесткий проводник с последующим низведением дренажа в гепати-кохоледох. Далее выполнялась чрескожная чреспеченочная холангиография водорастворимым контрастом и определялся уровень билиарной обструкции. При выполнении наружной холангиостомии по проводнику осуществлялась установка билиарного дренажа 8,5–10 Fr с фиксирующимся концом по типу «pigtail» (со сворачиванием над зоной опухолевой стриктуры). При выполнении наружно-внутренней холангиостомии с помощью гидрофильного проводника и ориентировочного ангиографического катетера проводилась реканализация опухолевой стриктуры до двенадцатиперстной кишки с обязательным рентгенологическим контролем, по жесткому проводнику устанавливался наружно-внутренний мультиперфорирован-ный билиарный дренаж 8,5–10 Fr с концом по типу «pigtail» (со сворачиванием в просвете двенадцатиперстной кишки). Выполнялось контрольное рентгенконтрастное исследование с подтверждением положения дренажа в просвете желчного протока, отсутствия экстравазации и затека контраста в свободную брюшную полость. Дренаж фиксировался к коже двумя кожными швами и удлинялся.

Результаты

Результаты билиарной декомпрессии в указанных группах представлены на рисунках 1–4.

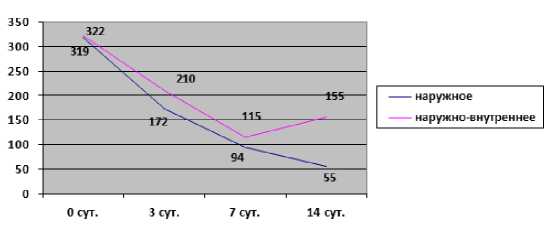

Рис. 1. Динамика снижения среднего уровня общего билирубина, мкмоль/л

Fig. 1. Dynamics of decrease in the average level of total bilirubin, µmol/l

Рис. 2. Динамика снижения среднего уровня щелочной фосфатазы, ЕД

Fig. 2. Dynamics of decrease in the average level of alkaline phosphatase, units/l

При сравнении ближайших результатов выявлено статистически меньшее количество осложнений по Clavien-Dindo у пациентов с наружно-внутренним желчеотведением (22,3 %, против 37,2 % (р=0,043). Результаты качественной характеристики осложнений двух групп пациентов представлены в таблице 3.

Таблица 3

Качественная характеристика осложнений наружной и наружно-внутренней билиарной декомпрессии

Рис. 3. Динамика снижения среднего уровня АСТ, ЕД/л

Fig. 3. Dynamics of decrease in the average AST level, U/l

Рис. 4. Динамика снижения среднего уровня АЛТ, ЕД/л

Fig. 4. Dynamics of decrease in the average ALT level, U/l

Клинический успех достигнут у 72 (92,3 %) пациентов из группы наружного и у 85 (90,4 %) пациентов из группы наружновнутреннего дренирования. При анализе динамики снижения биохимических показателей лучшие сроки зафиксированы в группе пациентов с наружной декомпрессией. Результаты анализа послеоперационных осложнений представлены в таблице 2.

Таблица 2

Осложнения наружной и наружно-внутренней билиарной декомпрессии по Clavien-Dindo

Table 2

Complications of external and external-internal biliary decompression according to Clavien-Dindo

|

Осложнение по Clavien-Dindo Complication by Clavien-Dindo |

Наружное желче-отведение (n=78) External biliary drainage |

Наружно-внутреннее желчеотведе-ние (n=94) External-internal biliary drainage |

p |

|

IIIA |

13 (16,7 %) |

10 (10,6 %) |

0,268 |

|

III B |

7 (9,0 %) |

6 (6,4 %) |

0,572 |

|

IV |

6 (7,7 %) |

5 (5,3 %) |

0,845 |

|

Итого Total |

29 (37,2 %) |

21 (22,3 %) |

0,043 |

Table 3

Qualitative characteristics of complications of external and external-internal biliary decompression

|

Осложнение Complication |

Наружное желчеотведе-ние (n=78) External biliary drainage |

Наружно-внутреннее желче-отведение (n=94) Externalinternal biliary drainage |

p |

|

Холангит Cholangitis |

5 (6,4 %) |

17 (18,1 %) |

0,024 |

|

Постманипуляционный панкреатит Post-manipulation pancreatitis |

2 (2,6 %) |

18 (19,1 %) |

0,001 |

|

Дислокация холанги-остомы Drainage dislocation |

10 (12,8 %) |

4 (4,2 %) |

0,041 |

|

Печеночная недостаточность Liver failure |

21 (26,9 %) |

13 (13,8 %) |

0,036 |

|

Желчный перитонит Biliary peritonitis |

5 (6,4 %) |

7 (7,4 %) |

0,791 |

|

Острый холецистит Acute cholecystitis |

4 (5,1 %) |

5 (5,3 %) |

0,955 |

Из приведенной таблицы видно, что холангит (6,4 %, против 18,1 %) и постманипуляционный панкреатит (2,6 %, против 19,1 %) чаще встречались в группе с наружно-внутренним желчеотведением со статистической достоверностью различий (р=0,024 и р=0,001, соответственно). Печеночная недостаточность (26,9 %, против 13,8 %) и дислокация холангиостомы (12,8 %, против 4,2 %) чаще развивалась в группе пациентов с наружной билиарной декомпрессией (р=0,036 и р=0,041, соответственно). Такие осложнения, как желчный перитонит (6,4 %, против 7,4 %) и острый холецистит (5,1 %, против 5,3 %) встречались в обеих группах без значимых различий (р=0,791 и р=0,955, соответственно).

Обсуждение

При анализе динамики снижения показателей биохимического анализа крови, подтверждающих разрешение явлений механической желтухи, выявлены следующие закономерности. Оба метода были эффективными в отношении снижения общего билирубина, ЩФ, АСТ, АЛТ. Однако, лучшая динамика снижения показателей была зафиксирована в группе пациентов с наружной декомпрессией. Вероятно, это связано с тем, что дебит желчи при наружном дренировании более легко контролируем. Тем не менее, и у наружной, и у наружно-внутренней билиарной декомпрессии есть свои преимущества и недостатки. При наружной декомпрессии интервенционный радиолог сознательно идет на формирование полного наружного билиарного свища, дебит желчи может составлять от 800 до 1500 мл. Это, безусловно, является недостатком, который требует ежедневного контроля уровня электролитов, водного баланса и других показателей гомеостаза. Другим недостатком наружного дренирования является менее стабильное положение холангиостомы по сравнению с наружно-внутренним способом. Преимуществами же наружного дренирования служит отсутствие возможности инфицирования билиарного тракта из двенадцатиперстной кишки и отсутствие влияния транспеченочного дренажа на поджелудочную железу. При наружно-внутренней билиарной декомпрессии преимуществами является: снижение наружных потерь желчи, более стабильное положение холангиостомы. К недостаткам наружно-внутреннего дренирования относится: возможность ретроградного рефлюкса и последующего инфицирования билиарного тракта из двенадцатиперстной кишки, возможность развития постманипуляционного панкреатита как вследствие травматичной реканализации опухолевой стриктуры, так и ввиду возможного перекрытия панкреатического протока дренажным катетером при транспапиллярной ее установке.

Из проведенного анализа двух групп пациентов, которым выполнено наружное или наружно-внутреннее дренирование по поводу механической желтухи при ЗДБО, можно сделать вывод, что выполнение наружно-внутреннего дренирования является предпочтительным. Объясняется это меньшей частотой печеночной недостаточности в послеоперационном периоде. Большую частоту развития холангита в группе наружно-внутреннего дренирования можно снизить ранним перекрытием дренажного катетера для исключения дуодено-билиарного рефлюкса и предотвращения наружных потерь желчи. Острый панкреатит, который развивается при транспапиллярном проведении дренажной трубки в большей части случаев купируется консервативными мероприятиями. Дополнительным аргументом в пользу наружно-внутреннего дренирования является малая частота дислокаций холангиостомического дренажа.

Заключение

Наружно-внутреннее желчеотведение является предпочтительной процедурой при ЗДБО. Наружное желчеотведение должно выполняться по индивидуальным показаниям.

Список литературы Сравнительный анализ наружного и наружно-внутреннего желчеотведения при злокачественной дистальной билиарной обструкции

- Kurniawan J., Hasan I., Gani R.A. et al. Mortality-related factors in patients with malignant obstructive jaundice. Acta Medica Indonesiana, 2016, vol. 48, рр. 282-288.

- Perez-Johnston R., Deipolyi A.R., Covey A.M. Percutaneous biliary interventions. Gastroenterology clinics of North America, 2018, vol. 47, № 3, рр. 621-641.

- Molina H., Chan M.M., Lewandowski R.J., Gabr A., Riaz A. Complications of percutaneous biliary procedures. Seminars in Interventional Radiology, 2021, vol. 38, № 3, рр. 364-372.