Сравнительный анализ показателей ресурсопотребления и природоемкости сельского хозяйства модельных регионов Северной Азии

Автор: Еремко З.С., Бардаханова Т.Б., Ванчикова Е.Н., Михеева А.С., Максанова Л.Б.Ж.

Статья в выпуске: 1, 2024 года.

Бесплатный доступ

Объектом настоящего исследования являются модельные российские регионы, относящиеся к Северной Азии, в число которых входят три области (Амурская, Омская и Тюменская), два края (Алтайский и Забайкальский) и две республики (Бурятия и Тыва), три области Казахстана, граничащие с Россией (Восточно-Казахстанская, Павлодарская и Северо-Казахстанская), а также две китайские провинции (Внутренняя Монголия, Хэйлунцззян). Цель исследования - провести сравнительный анализ показателей ресурсопотребления и природоемкости сельского хозяйства рассматриваемых территорий. Результаты показывают, что большая часть рассматриваемых российских регионов характеризуется высоким уровнем распаханности сельскохозяйственных угодий, но при этом урожайность значительно ниже среднего показателя по России, что говорит о низкой эффективности использования основного сельскохозяйственного ресурса. Модельные области Казахстана отличаются разными показателями распаханности, при этом Восточно-Казахстанская область с невысоким уровнем распаханности не уступает по урожайности другим регионам, но этот рост достигается за счет высокого уровня внесения органических удобрений. За 30-летний период в модельных китайских провинциях площади орошаемых земель увеличились в 1,5-3 раза, а потребление химических удобрений - в 2-4 раза. В целом модельные территории Китая характеризуются ускорением ресурсопотребления в сельском хозяйстве. Результаты расчета природоемкости сельского хозяйства рассматриваемых российских территорий свидетельствуют о высоких значениях природоемкости сельскохозяйственного производства в Забайкальском крае, Тыве и Омской области, значительно превышающих среднее значение по России. Это связано с большими площадями нарушенных и восстанавливаемых земель, а также высокими затратами на их восстановление, особенно в Забайкальском крае и Омской области.

Ресурсопотребление, природоемкость, распаханность, минеральные и органические удобрения, потребление воды на орошение, трансграничные территории, Россия, казахстан, китай, северная азия

Короткий адрес: https://sciup.org/148328515

IDR: 148328515 | УДК: 338.001.36 | DOI: 10.18101/2304-4446-2024-1-45-57

Текст научной статьи Сравнительный анализ показателей ресурсопотребления и природоемкости сельского хозяйства модельных регионов Северной Азии

Сравнительный анализ показателей ресурсопотребления и природоемкости сельского хозяйства модельных регионов Северной Азии / З. С. Еремко, Т. Б. Бардаханова, Е. Н. Ванчикова и др. // Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент. 2024. № 1. С. 45–57.

Введение. Интенсивность потребления природных ресурсов и уровень экологизации хозяйственной деятельности человека характеризуется таким обобщающим показателем, как природоемкость. Рассчитывается он в натуральной или стоимостной форме как совокупность потребляемых природных ресурсов и наносимых при этом ущербов на единицу макроэкономического или отраслевого результата (например, валового внутреннего продукта или объема произведенной в той или иной отрасли продукции) [1]. Актуальность исследования ресурсопотребления и природоемкости сельского хозяйства связана с ограничением количества и качества используемых земель, большими затратами посевных площадей и удобрений или воды на получение единицы сельскохозяйственной продукции, ростом эколого-экономических ущербов от негативного антропогенного воздействия сельского хозяйства природную среду, а также в связи с нарастанием в современную эпоху глобальных изменений биоразнообразия и климата [2].

В настоящее время в большинстве исследований больше внимания уделяется количественному анализу механизмов действия различных факторов, использованию статистических методов, которые включают множество дополнительных переменных и сложны с точки зрения обеспечения необходимой информацией. Широкий спектр комплексных и интегральных подходов к оценке сельскохозяйственных воздействий на природные системы рассмотрен в работах [3–8].

В настоящей статье представлены результаты, являющиеся продолжением исследований авторов по государственному заданию БИП СО РАН [9; 10]. Объектом настоящего исследования являются модельные российские регионы, относящиеся к Северной Азии, в число которых входят три области (Амурская, Ом- ская и Тюменская), два края (Алтайский и Забайкальский) и две республики (Бурятия и Тыва), три области Казахстана, граничащих с Россией (ВосточноКазахстанская, Павлодарская и Северо-Казахстанская), а также две китайские провинции (Внутренняя Монголия, Хэйлунцззян). Целью настоящего исследования является проведение сравнительной оценки показателей ресурсопотребления и природоемкости сельского хозяйства рассматриваемых территорий в разрезе 2010–2020 гг.

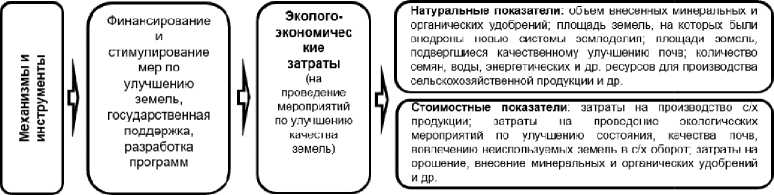

Мате р и а л ы и методы . При проведении исследования использованы анали т и ч еск ий и сравн ит ель ный методы. На основе обзора научных ста т ей з ару б е жных и от е ч е ст в е н н ых у ченых [11–16] разработана схема взаимосвязи показателей и факторов р есу рс оп от ре б лен и я и п ри родоемкости сельскохозяйственного про изводст ва и м ехан измов по и х с н иже н ию ( ри с. 1).

Рис. 1. С хе м а взаим о св я з и по к аза телей и фа ктор о в ресурсопотребления и природое м к о с ти с е льск охозяйственного производства и механизмов по и х с н ижению

Ресурсопотребление сельского хозяйства связано с вовлечением больших земельных площадей и потреблением других ресурсов (воды, удобрений и пр.). В качестве основных показателей ресурсопотребления в сельском хозяйстве нами рассматриваются показатели распаханности сельскохозяйственных угодий, объемы внесения минеральных и органических удобрений на 1 га посевов, а также объемы потребления свежей воды на 1 га орошаемых земель. В определенной степени показателем, обратным к природоемкости в сельском хозяйстве, можно рассматривать урожайность как показатель природной ресурсоотдачи — производство конечной продукции на единицу используемых ресурсов.

Нами предлагается рассчитать показатель природоемкости сельскохозяйственного производства хозяйства как частное от деления совокупности недополученной продукции из-за неиспользуемых земель и затрат на их вовлечение в сельскохозяйственное производство (то есть суммы эколого-экономического ущерба и затрат на его снижение) на общий объем произведенной сельскохозяйственной продукции.

В качестве материалов использованы данные Росстата, Минсельхоза России и Росреестра , Национального бюро статистики Китая ; Бюро национальной статистики Казахстана .

Все рассчитываемые показатели ресурсопотребления и природоемкости входят в перечень показателей развития сельского хозяйства, за значениями которых ведется контроль на государственном и региональном уровне. Преимущество подхода состоит в приоритете использования статистических и иных данных и не требует проведения высокозатратных проектно-изыскательских работ.

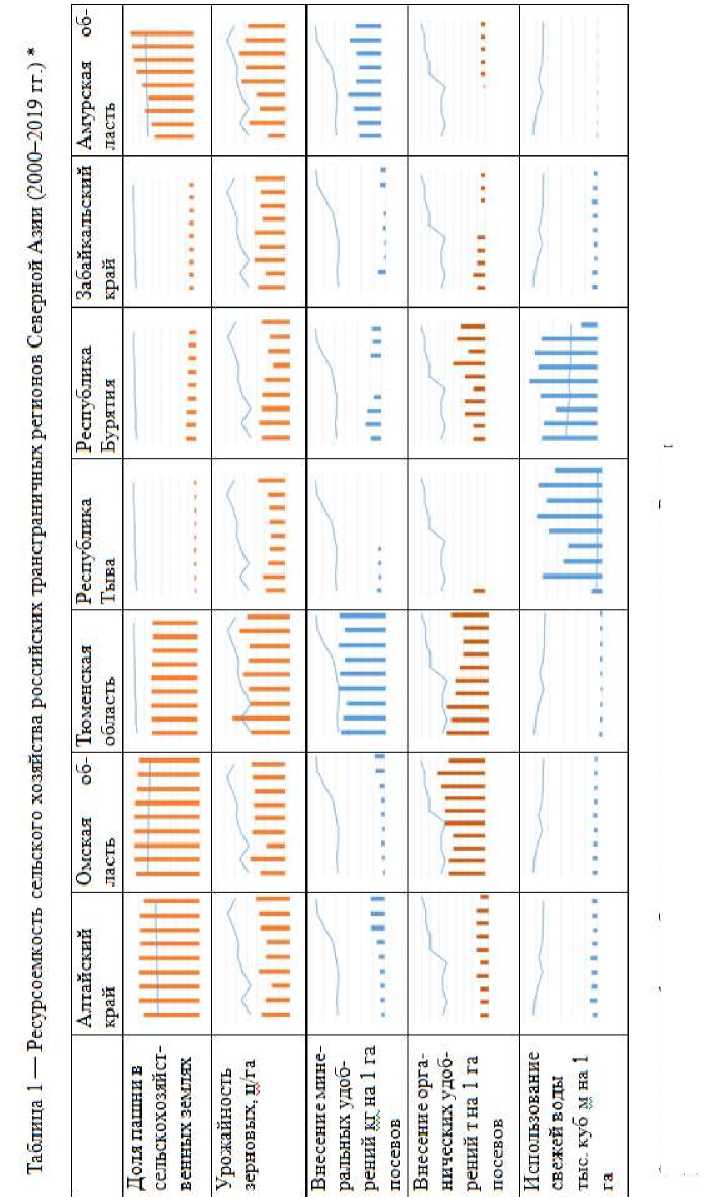

Результаты и обсуждение. Для характеристики ресурсопотребления в сельском хозяйстве модельных российских территорий нами рассмотрена динамика показателей распаханности сельскохозяйственных угодий, урожайности зерновых, объемов внесения минеральных и органических удобрений и потребления свежей воды на орошение за период с 2000 по 2019 г. (табл. 2).

Из данных о динамике удельного веса распаханных земель в общей площади сельскохозяйственных земель, представленных в строке 1 таблицы 1, видно, что Тыва, Бурятия и Забайкальский край, расположенные в неблагоприятных природно-климатических условиях (низкие температуры, вечная мерзлота, горный рельеф и др.), имеют самые низкие доли пашен, а также невысокие показатели урожайности зерновых культур (строка 2 таблицы 1). Распаханность угодий в остальных регионах выше среднего российского показателя за исключением Тюменской области, которая также отличается от других регионов относительно более высокими показателями урожайности и удельного потребления минеральных и органических удобрений. Амурская область характеризуется высоким уровнем как распаханности, так и урожайности, которая достигается внесением в основном минеральных удобрений. Вместе с тем во всех модельных регионах показатели внесения органических и минеральных удобрений оказались ниже среднероссийского уровня. Превышение же среднероссийского уровня наблюдается по показателю удельного потребления свежей воды для орошения сельскохозяйственных земель в Тыве и Бурятии.

Таким образом, российские территории характеризуются высоким уровнем рас-паханности сельскохозяйственных угодий по сравнению со среднероссийским уровнем, при этом урожайность практически во всех этих регионах значительно ниже среднего показателя по России, что в конечном счете характеризует низкую эффективность использования основного сельскохозяйственного ресурса.

’кривая на всех графиках обозначает значение показателя в среднем по России Источник: составлено авторами

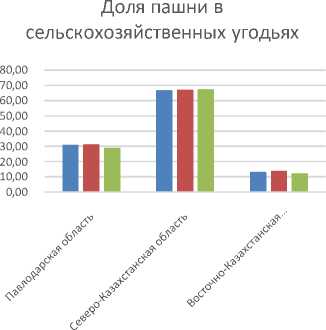

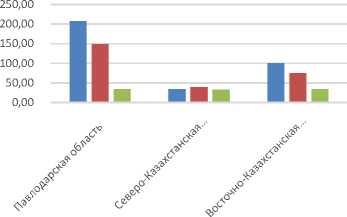

Ситуация с ресурсопотреблением в сельском хозяйстве в модельных областях Казахстана показана на рис. 2.

Рис. 2. Распаханность и урожайность казахстанских трансграничных регионов Северной Азии в 2010, 2015, 2020 гг.

Урожайность зерновых и зернобобовых, ц/га

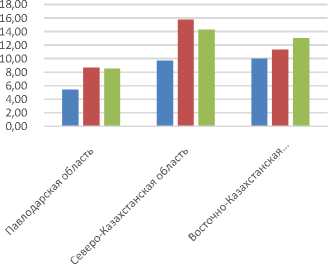

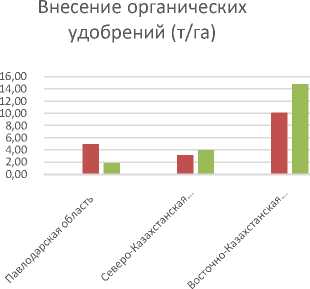

Все три рассматриваемые территории Казахстана отличаются разными показателями распаханности сельскохозяйственных угодий: свыше 60% в СевероКазахстанской области, около 30% в Павлодарской и немногим выше 10% в Восточно-Казахстанской. При этом последний регион практически не уступает по урожайности другим регионам и демонстрирует устойчивый рост за рассматриваемое десятилетие, который достигается в основном за счет высокого уровня внесения органических удобрений. Павлодарская область за это же время более чем в 4 раза снизила внесение минеральных удобрений (рис. 3).

Внесение минеральных удобрений (кг/ц)

Рис. 3. Внесение удобрений в казахстанских трансграничных регионах Северной Азии в 2010, 2015, 2020 гг.

За это же время резко уменьшилось потребление свежей воды в СевероКазахстанской области (рис. 4).

Потребление свежей воды для орошения (тыс. куб.м/га)

30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00 1 1 1 ■

0,00 ““ -- ^"

Павлодарская область Северо-Казахстанская область Восточно-Казахстанская область

Рис. 4. Потребление свежей воды для орошения в казахстанских трансграничных регионах Северной Азии в 2010, 2015, 2020 гг.

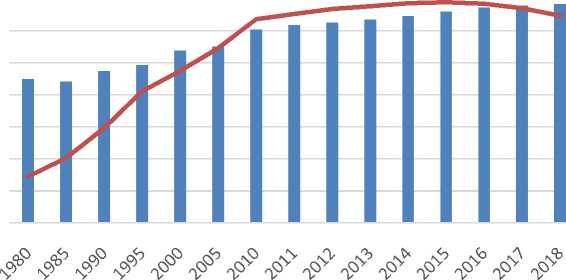

На протяжении всего периода с 1980-х гг. прошлого столетия до настоящего времени в Китайской народной республике наблюдается положительная динамика посевных площадей, несмотря на небольшое сокращение посевных площадей, занятых под производство зерновых культур (рис. 5).

100000 - — I—

-

■ Общая посевная площадь ■ зерновые

Рис. 5. Динамика посевных площадей в Китае, тыс. га

При этом данные о росте почти в 1,5 раза орошаемых площадей и более чем пятикратном росте объемов внесения химических удобрений свидетельствуют об увеличении ресурсоемкости и природоемкости сельского хозяйства и усилении его воздействия на природную среду (рис. 6).

ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

80000,0

7000,0

70000,0

60000,0

50000,0

40000,0

30000,0

20000,0

10000,0

0,0

5000,0

4000,0

3000,0

2000,0

1000,0

0,0

^™ Орошаемая территория (1 000 га)

^^^^^^^е Потребление химических удобрений (10 000 тонн)

6000,0

Рис. 6. Характеристика основных условий для улучшения сбора сельскохозяйственных культур в Китае

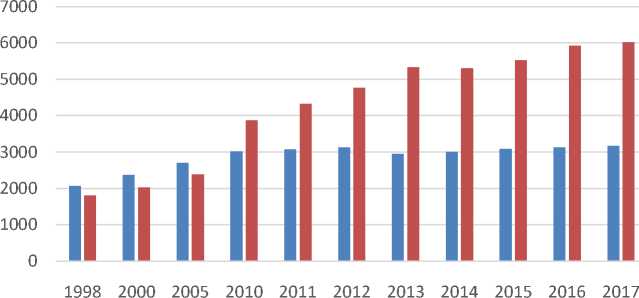

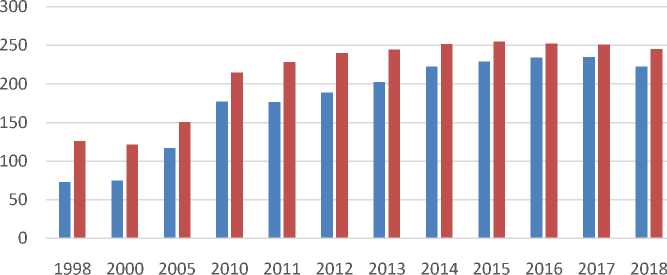

Что касается ситуации с орошением и применением химических удобрений на модельных территориях КНР, то можно отметить, что за 30 лет с 1998 г. в провинции Хэйлунцззян наблюдается рост орошаемых площадей почти в три раза, во Внутренней Монголии — в 1,5 раза (рис. 7).

■ Внутренняя Монголия ■ Хэйлунцзян

Рис. 7. Динамика орошаемых площадей на модельных территориях Китая, тыс. га

А потребление химических удобрений во Внутренней Монголии выросло в четыре раза, в провинции Хэйлунцззян — в два раза (рис. 7), т. е. процесс роста ресурсопотребления в земледелии во Внутренней Монголии ускоряется.

-

■ Внутренняя Монголия ■ Хэйлунцзян

Рис. 8. Объемы внесения химических удобрений на модельных территориях Китая, 10 000 тонн

Данные, необходимые для расчета показателя природоемкости сельского хозяйства российских модельных территорий, и итоговый расчетный коэффициент природоемкости представлены в таблице 2.

Таблица 2

Природоемкость сельского хозяйства российских трансграничных регионов Северной Азии (2019)

|

Регионы |

Пр-ция с/х всего, млн. руб. |

Площадь с/х угодий, тыс.га |

Пр-ция с/х с 1 га с/х угодий, тыс. руб. |

Площадь нарушен-ных земель, тыс. га |

Объем недополученной с/х пр-ции с нарушенных земель, тыс. руб. |

Площадь восстановлен-ных земель, тыс га |

Затраты на восстановление земель, тыс. руб. |

Эколого-экономический ущерб и затраты, млн. руб. |

Приро-доем-кость с/х производства |

|

Россия |

5 348 777,0 |

221 977,0 |

24,1 |

206,4 |

4 973,43 |

1 909,8 |

13 747 744,0 |

13 752,72 |

0,26 |

|

Алтайский край |

131 825,1 |

11 005 |

11,98 |

1,4 |

16,77 |

16,5 |

118 458,3 |

118,48 |

0,09 |

|

Омская область |

94 097,1 |

67 211 |

14,00 |

0,6 |

8,4 |

21,3 |

419 659,4 |

419,67 |

0,45 |

|

Тюменская область |

65 005,3 |

3 381,3 |

19,22 |

2,1 |

40,37 |

12,96 |

53 532,4 |

53,57 |

0,08 |

|

Забайкальский край |

22 903,4 |

7 645,6 |

3,00 |

3,3 |

9,89 |

328,05 |

2 361 478 |

2 361,49 |

10,31 |

|

Бурятия |

16 213,5 |

3 145,1 |

5,16 |

1,3 |

6,7 |

59,68 |

17 910,29 |

17,92 |

0,11 |

|

Тыва |

6 140,9 |

3 833,1 |

1,6 |

1,0 |

1,6 |

13,93 |

112 315,3 |

112,32 |

1,83 |

|

Амурская область |

47 636,6 |

2 733,5 |

17,43 |

0,1 |

1,74 |

10,91 |

78 528,31 |

78,53 |

0,16 |

Источник: рассчитано авторами

Результаты расчетов показывают, что самой высокой природоемкостью характеризуется Забайкальский край, значительно превышающий показатели модельных регионов и среднероссийский показатель. Это обусловлено тем, что в Забайкальском крае самые высокие затраты на восстановление земель среди рассматриваемых регионов (более чем в 5 раз выше, чем в Омской области, следующей по уровню затрат), регион занимает третье место по объему недополученной сельскохозяйственной продукции с нарушенных земель (экологоэкономическому ущербу), а по общему объему продукции сельского хозяйства находится в числе отстающих регионов. Высокий показатель природоемкости Республики Тыва также объясняется относительно высоким уровнем затрат и самым низким объемом производимой продукции.

Коэффициент природоемкости сельскохозяйственного производства в Омской области в два раза превышает среднее значение по России. Это связано с относительно высокими затратами на восстановление нарушенных земель.

Важнейшим экономическим инструментом снижения природоемкости является государственная поддержка сельхозпроизводителей по вовлечению в оборот неиспользуемых пахотных и нарушенных земель, финансирование проектов по разработке научно обоснованного севооборота [17], что позволяет сохранить качество почвенных ресурсов за счет естественных процессов без избыточного потребления свежей воды и внесения минеральных и органических удобрений [18].

Одним из главных инструментов снижения ресурсопотребления и природоем-кости сельского хозяйства, уменьшения отрицательного воздействия на природную среду являются оптимизация структуры землепользования и совершенствование государственного и муниципального контроля за состоянием использования сельскохозяйственных земель.

Выводы

Из результатов сравнительного анализа предложенных авторами показателей ресурсопотребления и природоемкости сельского следует:

– модельные российские регионы Северной Азии при высоком уровне распа-ханности сельскохозяйственных угодий характеризуются урожайностью значительно ниже среднего показателя по России, что свидетельствует о невысокой эффективности земледелия при высоком уровне антропогенного воздействия;

– модельные области Казахстана отличаются разным уровнем распаханности сельскохозяйственных угодий. При этом Восточно-Казахстанская область с невысоким уровнем распаханности не уступает по урожайности другим регионам, но этот рост достигается за счет высокого уровня внесения органических удобрений;

– за 30-летний период в модельных китайских провинциях площади орошаемых земель увеличились в 1,5–3 раза, а потребление химических удобрений — в 2–4 раза. В целом китайские модельные территории, как и Китай в целом, характеризуются ускорением ресурсопотребления и интенсификацией сельскохозяйственного производства;

– рассчитанные показатели природоемкости сельского хозяйства свидетельствуют о высоких значениях природоемкости сельскохозяйственного производства в Забайкальском крае, Тыве и Омской области, значительно превышающих среднее значение по России. Это связано с большими площадями нарушенных и вос- станавливаемых земель, а также высокими затратами на их восстановление, особенно в Забайкальском крае и Омской области;

– рассчитанные авторами показатели могут быть рекомендованы к использованию в дальнейших исследованиях взаимодействия сельского хозяйства и природной среды и обоснования инструментов и механизмов по снижению ресурсопотребления и природоемкости сельского хозяйства на основе улучшения информационного обеспечения.

Список литературы Сравнительный анализ показателей ресурсопотребления и природоемкости сельского хозяйства модельных регионов Северной Азии

- Самылина В. Г. О природоемкости продукции и производных от нее показателях // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2016. № 6(16). С. 158–166.Текст: непосредственный.

- OECD (2020), Towards Sustainable Land Use: Aligning Biodiversity, Climate and Food Policies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/3809b6a1-en

- Кочуров Б. И. Экодиагностика и сбалансированное развитие. Москва; Смоленск: Маджента, 2003. 381 с. Текст: непосредственный.

- Денисов В. В. Экология. Ростов н/Д; Москва: МарТ, 2004. 672 с. Текст: непосредственный.

- Система оценки и нормирования антропогенной нагрузки для формирования экологически сбалансированных агроландшафтов: монография / под общей редакцией Н. П. Масютенко. Курск: Изд-во ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ, 2014. 188 с. Текст: непосредственный.

- Орлова И. В., Шарабарина С. Н. Оценка сельскохозяйственного воздействия на природные системы: теоретико-методологические подходы // География и природные ресурсы. 2015. № 4. С. 26–32. Текст: непосредственный.

- Чибилев А. А., Григоревский Д. В., Мелешкин Д. С. Пространственная оценка уровня антропогенной нагрузки степных регионов России // Ученые записки Казанского университета. Серия Естественные науки. 2019. Т. 161, кн. 4. С. 590–606. DOI: 10.26907/2542-064X.2019.4.590-606. Текст: непосредственный.

- Suocheng Dong, Yijia Li, Yu Li, Shifeng Li (2021). Spatiotemporal Patterns and Drivers of Land Use and Land Cover Change in the China-Mongolia-Russia Economic Corridor / Pol. J. Environ. Stud. Vol. 30, No. 3 (2021), 1–15.

- Бардаханова Т. Б., Мункуева В. Д., Еремко З. С. Развитие сельского хозяйства и его воздействие на природную среду на российских трансграничных территориях Северной Азии // Международный сельскохозяйственный журнал. 2022. № 4(388). С. 406–411. Текст: непосредственный.

- Бардаханова Т. Б., Мункуева В. Д., Еремко З. С. Эколого-экономическая оценка использования сельскохозяйственных земель на российских трансграничных территориях Северной Азии // Международный сельскохозяйственный журнал. 2023. № 3(393). С. 227–232. Текст: непосредственный.

- Методические положения рационального использования сельскохозяйственных земель с учетом агроэкологических, экономических и ресурсных ограничений в регионах России / А. М. Югай, А. В. Колесников, М. П. Тушканов [и др.]. Москва: НИПКЦ Восход-А, 2009. 204 с. Текст: непосредственный.

- Оценка земельных ресурсов: учебное пособие / под общей редакцией В. П. Антонова, П. Ф. Лойко и др. Москва: Изд-во Ин-та оценки природных ресурсов, 1999. 364 с. Текст: непосредственный.

- Бобылев С. Н., Ходжаев А. Ш. Экономика природопользования. Москва: ИНФРА- М, 2007. 502 с. Текст: непосредственный.

- Юрлова В. А. Принципы и методы системы эколого-экономической оценки сельскохозяйственных земель // Вестник СГГА. 2014. Вып. 3(27). С. 164–172. Текст: непосредственный.

- Ануфриев В. П., Юрлова В. А. Разработка системы эколого-экономической оценки сельскохозяйственных угодий // Вестник СГУГиТ. 2015. Вып. 4(32). С. 181–193. Текст: непосредственный.

- Критические технологии рационального природопользования на северных интенсивно осваиваемых территориях Урала и Западной Сибири / А. И. Гагарин, В. Б. Жарни- ков, Н. А. Сурков [и др.] // Вестник СГГА. 2011. Вып. 3(16). С. 125–133. Текст: непосредственный.

- Долматова Л. Г., Соломкина Е. А. Экологическая устойчивость как фактор повышения экономической эффективности использования земельных ресурсов // Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации. 2012. № 4(08). С. 2–15. Текст: непосредственный.

- Научные проблемы мелиорации и рационального использования земель сельскохозяйственного назначения на Дону / В. М. Бабушкин, О. А. Ткачева, А. Д. Брик [и др.]. Новочеркасск: Лик, 2016. 274 с. Текст: непосредственный.