Сравнительный анализ право- и левостороннего наружного дренирования желчных протоков при злокачественной дистальной билиарной обструкции

Автор: Шабунин А. В., Лебедев С. С., Тавобилов М. М., Чеченин Г. М., Карпов А. А.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Абдоминальная хирургия

Статья в выпуске: 3 (73), 2020 года.

Бесплатный доступ

Введение. Злокачественная дистальная билиарная обструкция является частым проявлением опухолей периампулярной зоны. Материал и методы. В Боткинской больнице (г. Москва) за 2010-2019 гг. выполнена наружная холангиостомия у 348 пациентов со злокачественной дистальной билиарной обструкцией (ЗДБО). Пациенты были разделены на 2 группы: 1 группа - 276 человек с правосторонней чрескожной чреспеченочной холангиостомией (ПЧЧХС); 2 группа - 72 пациента с левосторонней (ЛЧЧХС). Причинами ЗДБО были: в 1 группе - рак поджелудочной железы у 194 (70,3%), внепеченочная холангиокарцинома - 49 (17,7%), рак БДС - 9 (3,3%), метастатический рак - 24 (8,7%); во 2 группе - рак поджелудочной железы 51 (70,8%), внепеченочная холангиокарцинома - 12 (16,7%), рак БДС - 3 (4,2%), метастатический рак - 6 (8,3%). Характеристика больных: возраст 1 группа - 68,2±4,1 лет, 2 группа - 71,7±5,5 лет; пол (м/ж) 1 группа - 109/157, 2 группа - 31/41; ECOG 1 группа - 2,4±0,2 балла, 2 группа - 2,1±0,5 баллов; средний уровень билирубина: 1 группа - 251±12,8 мкмоль/л, 2 группа - 236±22,3 мкмоль/л. Продолжительность ЧЧХС в 1 группе - 24,8±4,1 минуты, во 2 группе - 42,1±8,3 минуты (p=0,041). Клинический успех достигнут у 227 (82,2%) пациентов 1 группы и у 63 (87,5%) - 2 группы (p=0,122). Интенсивность болевого синдрома была выше у пациентов 1 группы (р=0,039). Осложнения развились у 85 пациентов (30,8%) в группе ПЧЧХС и у 27 пациентов (37,5%) в группе ЛЧЧХС (p=0,308). Обсуждение. В группах с ПЧЧХС и ЛЧЧХС не выявлено достоверных отличий в длительности рентгеноскопии, а также динамике общего билирубина и частоте послеоперационных осложнений. Длительность процедуры в группе с ЛЧЧХС была выше (р=0,041). Обращает на себя внимание статистически достоверная разница в интенсивности болевого синдрома у пациентов после ПЧЧХС (р=0,039) и в негативном изменении качества жизни (по глобальной и функциональной шкале р=0,045 и 0,036, соответственно) в группе с ПЧЧХС. Заключение. Антеградное наружное дренирование желчных протоков является высокоэффективной процедурой для декомпрессии билиарного тракта при ЗДБО.

Злокачественная дистальная билиарная обструкция, чрескожный билиарный дренаж

Короткий адрес: https://sciup.org/142226440

IDR: 142226440 | УДК: 006.617-089 | DOI: 10.17238/issn2072-3180.2020.3.17-21

Текст научной статьи Сравнительный анализ право- и левостороннего наружного дренирования желчных протоков при злокачественной дистальной билиарной обструкции

Злокачественная дистальная билиарная обструкция является частым проявлением опухолей периампулярной зоны [1]. С целью билиарной декомпрессии используются антеградные и ретроградные методы, которые имеют одинаковую эффективность при сравнимом количестве госпитальных осложнений. При антеградном способе декомпрессии в случае ЗДБО возможно дренирование гепатикохоледоха через правую и левую доли печени. В литературе имеются работы, посвященные этой теме [2-4]. Однако нет единого мнения, какой доступ эффективнее.

Цель ретроспективного одноцентрового исследования: сравнить результаты применения правосторонней чрескожной чреспеченочной холангиостомии (ПЧЧХС) и левосторонней (ЛЧЧХС) у пациентов со злокачественной дистальной билиарной обструкцией (ЗДБО).

Материал и методы

В хирургической клинике Боткинской больницы (г. Москва) за период с 2010 по 2019 гг. выполнена наружная холангиосто-мия у 348 пациентов с ЗДБО. Пациенты были разделены на 2 группы: 1 группа — 276 пациентов с ПЧЧХС и 2 группа — 72 пациента с ЛЧЧХС. Причины злокачественной дистальной билиарной обструкции приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Причины злокачественной дистальной билиарной обструкции

|

Нозология |

1 группа (n=276) |

2 группа (n=72)* |

|

Рак поджелудочной железы |

194 (70,3%) |

51 (70,8%) |

|

Внепеченочная холангио-карцинома |

49 (17,7%) |

12 (16,7%) |

|

Рак большого дуоденального сосочка |

9 (3,3%) |

3 (4,2%) |

|

Метастатический рак |

24 (8,7%) |

6 (8,3%) |

* статистически сравниваемые группы однородны по составу

Распределение пациентов по возрасту и полу, клинической стадии, локализации и протяженности стриктуры представлено в Таблице 2.

Наружная холангиостомия выполнялась в рентгенопера-ционной под внутривенной седацией. Для первичной пункции желчного протока использовалось ультразвуковое наведение. При правосторонней холангиостомии использовали боковой доступ через VII или VIII межреберье по передней или средней подмышечной линии. При левосторонней холангиостомии использовали доступ в эпигастрии. Дренирование выполняли по методике стилет-катетера. После пункции внутрипеченочно расположенного желчного протока и извлечения мандрена констатировали положение иглы в просвете желчного протока (поступления желчи по каналу иглы). Далее заводили проводник с безопасным концом и по проводнику и игле осуществляли низведение прямого дренажа в гепатикохоледох. Положение дренажа контролировали рентгенологически. Дальнейшие манипуляции осуществлялись под контролем рентгентелевидения. С помощью проводника и разворотного катетера проводили восстановление канала в зоне опухолевой обструкции. При успешной попытке реканализации выполняли наружновнутреннее дренирование гепатикохоледоха с проведением холангиостомического дренажа транспапиллярно (мультиперфорированный дренаж 10-12 Фр с фиксирующимся концом по типу «pig tail»). При безуспешной попытке восстановления зоны обструкции формировалось наружное дренирование с установкой холангиостомического дренажа над опухолью (дренаж 10-12 Фр с фиксирующимся концом по типу «pig tail»). После установки дренажа его положение повторно контролировали рентгенологически и фиксировали к коже.

Таблица 2

Характеристика групп пациентов по возрасту, полу и уровню стриктуры

Продолжительность процедуры оценивалась как время от начала пункции желчного протока до фиксации дренажа к коже. Основным критерием оценки данного исследования был клинический успех в течение 2 недель после установки дренажа в виде снижения уровня общего билирубина по отношению к базовому значению более чем на 30%. Дополнительные критерии включали технический успех, интенсивность болевого синдрома и качество жизни. Технический успех был определен как факт успешного размещения дренажа и последующим адекватным дренированием билиарного тракта. Интенсивность болевого синдрома оценивали по шкале NRS (Numerical Rating Scale) [5]. Все осложнения были классифицированы по Clavien-Dindo. Качество жизни определяли по шкале EORTC QLQ-C30 до дренирования и через 3 недели после дренирования [6].

Статистический анализ. Непрерывные переменные были выражены как среднее, медиана, стандартное отклонение, в то время как категориальные переменные были выражены в абсолютных величинах и процентах. Критерий Уилкоксона использовали для оценки снижения билирубина по отношению к базовым показателям. SAS версия 9.3 (SAS Institute, Cary, NC, США) использовали для проведения всех статистических анализов. Уровень значимости был установлен р <0,05.

Результаты

Технический успех был достигнут у 100% пациентов обеих групп. Связанных с процедурой осложнений и летальности не отмечено. Результаты проведенного анализа двух групп приведены в Таблице 3.

Таблица 3

Сравнительная характеристика результатов билиарной декомпрессии

|

Признак |

ПЧЧХС (n=276) |

ЛЧЧХС (n=72) |

p |

|

Технический успех, % |

100 |

100 |

|

|

Клинический успех, % |

82,2 |

87,5 |

0,122 |

|

Длительность процедуры, мин |

28,4±4,1 |

42,1±8,3 |

0,041 |

|

Время рентгеноскопии, мин |

6,9±0,7 |

8,6±1,1 |

0,129 |

|

Шкала боли (NRS), балл |

7,4±1,6 |

5,3±2,1 |

0,039 |

|

Осложнения (Clavien- |

30,8 |

37,5 |

0,308 |

|

Dindo), % |

13,3 |

18,2 |

0,075 |

|

grade I-II |

6,1 |

5,3 |

0,145 |

|

grade III |

6,8 |

8,4 |

0,264 |

|

grade IV grade V |

4,8 |

5,6 |

0,093 |

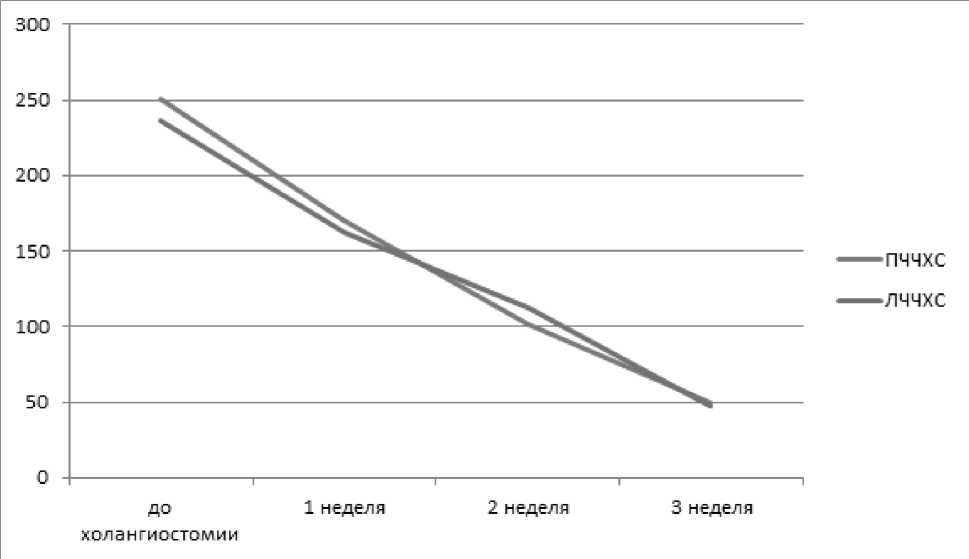

Динамика общего билирубина у пациентов обеих групп представлена на графике (рис. 1).

Рис. 1. Динамика общего билирубина у пациентов с ПЧЧХС и ЛЧЧХС

Анализ качества жизни пациентов после ПЧЧХС и ЛЧЧХС приведен в Таблице 4.

Таблица 4

Сравнительная характеристика QOL после билиарной декомпрессии

|

Динамика шкалы QQL, % |

ППЧХС (n=41) |

ЛЧЧХС (n=35) |

||||

|

до дренирования |

через 3 недели |

р |

до дренирования |

через 3 недели |

р |

|

|

функциональная шкала |

56,2±14,3 |

67,5±19,1 |

0,036 |

61,3±19,3 |

64,3±17,8 |

0,431 |

|

шкала симптомов |

45,3±17,6 |

32,8±16,4 |

0,182 |

37,9±18,0 |

41,3±15,7 |

0,207 |

|

глобальная шкала |

21,4±12,5 |

37,8±16,2 |

0,045 |

28,6±11,3 |

32,3±14,9 |

0,087 |

Обсуждение

Продолжительность процедуры дренирования в 1 группе 28,4±4,1 минуты, во 2 группе — 42,1±8,3 минуты (р=0,041). Клинический успех достигнут у 227 (82,2%) пациентов 1 группы и у 63 (87,5%) пациентов 2 группы (р=0,122). Отсутствие клинического успеха связано с декомпенсацией печеночной недостаточности. Интенсивность болевого синдрома, которая определялась по шкале NRS, была выше у пациентов 1 группы 7,4±1,6 против 5,2±2,1 во 2 группе (р=0,039). Осложнения развились у 85 пациентов (30,8%) пациентов в группе ПЧЧХС и у 27 пациентов (37,5%) в группе ЛЧЧХС (р=0,308). В обеих группах преобладали осложнения I-II класса по Clavien-Dindo. Летальные исходы были связаны с декомпенсацией печеночной недостаточности.

При анализе таблицы 4 видно, что большая разница в снижении качества жизни наблюдалась у пациентов после ПЧЧХС.

Таким образом, следует отметить, что сравниваемые группы были однородны по возрасту, полу, ECOG, причине ЗДБО. Высокий технический успех в группах, возможно, обусловлен тщательным подбором пациентов и предоперационной селекцией. При сравнительном изучении результатов наружной холангиостомии в группах с ПЧЧХС и ЛЧЧХС не выявлено достоверных отличий в длительности рентгеноскопии, а также динамике общего билирубина и частоте послеоперационных осложнений. Длительность самой процедуры в группе с ЛЧЧХС была достоверно выше (р=0,041). Обращает на себя внимание статистически достоверная разница в интенсивности болевого синдрома у пациентов после ПЧЧХС (р=0,039). Кроме того, получена достоверная разница в негативном изменении качества жизни (по глобальной и функциональной шкале р=0,045 и 0,036 соответственно) в группе с ПЧЧХС.

Заключение

Антеградное наружное дренирование желчных протоков является высокоэффективной процедурой для декомпрессии билиарного тракта при ЗДБО. Выбор стороны доступа к гепатикохоледоху должен проводиться интервенционным радиологом в соответствии с точками доступа и особенностями ультразвуковой визуализации. Левосторонняя холангиостомия сопровождается большей продолжительностью процедуры. Однако результаты правосторонней ЧЧХС несколько хуже, что выражается большей интенсивностью болевого синдрома и более значимым снижением качества жизни пациентов после процедуры дренирования. Таким образом, несмотря на сложившиеся стереотипы, левосторонний доступ для дренирования желчных протоков при дистальной билиарной обструкции является предпочтительным, поскольку не увеличивает частоту осложнений и обеспечивает лучшее качество жизни.

Список литературы Сравнительный анализ право- и левостороннего наружного дренирования желчных протоков при злокачественной дистальной билиарной обструкции

- Fernandez Y Viesca M., Arvanitakis M. Early Diagnosis And Management Of Malignant Distal Biliary Obstruction: A Review On Current Recommendations And Guidelines. Clin. Exp. Gastroenterol. 2019, 12, pp. 415-432. DOI: 10.2147/CEG.S195714

- Kim Y., Cha S. US-guided percutaneous transhepatic biliary drainage: comparative study of right-sided and left-sided approach. J. Korean Radiol. Soc., 2002, 46, pp. 115-118.

- Rivera-Sanfeliz G., Assar O., LaBerge J., Wilson M., Gordon R., Ring E., Kerlan R. Incidence of important hemobilia following transhepatic biliary drainage: leftsided versus right-sided approaches. Cardiovasc. Intervent. Radiol., 2004, 27, pp. 137-139. DOI: 10.1007/s00270-003-0022-0

- Castiglione D., Gozzo C., Mammino L., Failla G., Palmucci S., Basile A. Health-Related Quality of Life evaluation in "left" versus "right" access for percutaneous transhepatic biliary drainage using EORTC QLQBIL-21 questionnaire: a randomized controlled trial. Abdom. Radiol. (NY)., 2020, 45, pp. 1162-1173. DOI: 10.1007/s00261-019-02136-7

- Karcioglu O., Topacoglu H., Dikme O., Dikme O. (2018). A systematic review of the pain scales in adults: Which to use? The American Journal of Emergency Medicine, 2018, 36(4), pp. 707-714. DOI: 10.1016/j.ajem.2018.01.008

- Scott N., Fayers P., Aaronson N., Bottomley A., de Graeff A., Groenvold M., Kollerh М., Petersenf М., Mirjam A. EORTC QLQ-C30 reference values., 2008. Brussels, Belgium. DOI: 10.1016/j.jclinepi.2007.08.015