Сравнительный анализ ранних энеолитических комплексов Среднего Прикамья и лесного Среднего Поволжья (на основе технико-технологического анализа)

Автор: Андреева Ольга Викторовна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Археология и этнография

Статья в выпуске: 3-1 т.20, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье публикуются результаты технико-технологического анализа керамики поселений Кочуровское IV, Среднее Шадбегово I, Красный Мост II, III, Дубовское VIII, Сосновая Грива III. По итогам исследования можно прийти к выводу, что керамика двух регионов сходна по технологии изготовления. Данный факт может свидетельствовать об однородности керамической традиции для рассматриваемых регионов.

Технико-технологический анализ керамики, энеолит, новоильинская культура, красномостовский тип керамики, исходное пластичное сырье, формовочная масса, радиоуглеродный анализ, орнаментация керамики

Короткий адрес: https://sciup.org/148313952

IDR: 148313952 | УДК: 902.

Текст научной статьи Сравнительный анализ ранних энеолитических комплексов Среднего Прикамья и лесного Среднего Поволжья (на основе технико-технологического анализа)

Работа выполнена в рамках государственного задания

Министерства образования и науки РФ, проект № 33.1907.2017/ПЧ.

Проблема изучения раннего энеолита весьма актуальна для современной науки. В представленной статье в рамках историко-культурного подхода к изучению гончарства будут проанализированы ранние энеолитические керамические комплексы опорных стоянок Камско-Вятского междуречья (Среднее Прикамье) – Кочуровское IV и Среднее Шадбегово I и Лесного Среднего Поволжья – Красный Мост II, III, Сосновая Грива III, Дубовское VIII. Данные памятники соответственно относятся к ново-ильинской культуре и красномостовскому типу керамики.

Памятник Кочуровское IV расположен в Камско-Вятском междуречье и был исследован в 1977 г. Т.М. Гусенцовой1. Венчики на посуде Кочуровского IV округло-утоньшенные, украшались редко. Было выделено несколько типов посуды: со слегка прикрытым горлом, с прямым горлом, полуяйцевидные, чашевидные. Днища сосудов округлые и округло-конические2. Ново-ильинская керамика в основном богато орнаментирована, но встречаются свободные зоны. Орнамент выполнен в горизонтальной зональности. На изучаемых образцах было выделено несколько элементов орнамента: короткий гребенчатый штамп (зубчатый) – до 1,0 см (ширина штампа варьируется от 0,2 до 0,5 см), средний гребенчатый штамп 1,2-2,5 см (ширина 0,2-0,6 см), длинный гребенчатый штамп от 3 см (ширина 0,3-0,4 см), короткий изогнутый гребенчатый (зубчатый) штамп представлен на одном сосуде, ямки (круглые, овальные, треугольные), «веревочка».

Памятник Среднее Шадбегово I был исследован с 1976 по 1981 год Л.А. Наговициным3. В коллекции памятника венчики с утолщениями, скошенные внутрь с расширением в обе стороны. Форма венчика не всегда преднамеренно оформлена. Посуда поселения украшена вся, но на ряде шеек и стенок имеются свободные зоны4. Керамика поселения Среднее Шадбегово I была орнаментирована: коротким гребенчатым (зубчатым) штампом (ширина 0,2-0,5 см), средним гребенчатым штампом (ширина 0,20,5 см), длинным гребенчатым штампом (ширина 0,2; 0,4 см), ямками (круглые, овальные), «веревочкой» и коротким изогнутым гребенчатым (зубчатым) штампом.

В последней четверти XX века В.В. Никитиным были исследованы памятники, на которых выявлена керамика красномостовской культуры.

Керамика поселения Красный Мост II реконструируется как полуяйцевидная с прикрытым горлом и округлым дном. Поверхность сосудов полностью орнаментирована. Орнамент чаще всего выдержан в горизонтальной зональности5. Основные элементы орнамента: короткий гребенчатый штамп – до 1,0 см (ширина штампа 0,4 см), средний гребенчатый штамп 1,2-2,5 см (ширина 0,3 см), длинный гребенчатый штамп от 3 см (ширина 0,7 см), круглая ямка.

Посуда памятника Красный Мост III подразделяется на три типа: 1 – полуяйцевидные с раздутым туловом и прикрытым устьем – 40 экземпляров; 2 – открытые сосуды с плавно сужающимися ко дну стенками – 50 экземпляров; 3 – полуяйцевидные сосуды удлиненных пропорций с незначительно отогнутым венчиком и слабо выраженной шейкой – 18 экземпляров6.

Основные элементы орнамента: короткий гребенчатый штамп – до 1,0 см (ширина штампа 0,3-0,5 см), средний гребенчатый штамп 1,2-2,5 см (ширина 0,3-0,5 см), длинный гребенчатый штамп от 3 см (ширина 0,3 см), ямки (круглые, овальные), «веревочка».

Поселение Сосновая Грива III было исследовано в 1986 году В.В. Никитиным. Сосуды небольших размеров полуяйцевидных форм с округлым дном. Судя по верхним частям посуда прикрытых форм с незначительно выпуклыми боками. Часть сосудов с небольшим наружным утолщением края горла. На рассмотренных образцах представлены следующие элементы орнамента: короткий гребенчатый штамп – до 1,0 см (ширина штампа 0,3 см), средний гребенчатый штамп 1,2-2,5 см (ширина 0,3-0,4 см), длинный гребенчатый штамп от 3 см (ширина 0,3 см).

В.В. Никитиным в 80-х и начале 90-х годов XX века проводились работы на поселении Ду-бовское VIII. По верхним частям выделено около 40 сосудов. Посуда полуяйцевидных форм, толстостенная (толщина стенок 0,7-1,2 см), в основном с прикрытым горлом7. Основные элементы орнамента: короткий гребенчатый штамп – до 1,0 см (ширина штампа 0,5 см), средний гребенчатый штамп 1,2-2,5 см (ширина 0,4-0,5 см), длинный гребенчатый штамп от 3 см (ширина 0,5 см), ямки (круглые, овальные).

Для красномостовской и новоильинской керамики характерны слабопрофилированные венчики. Наиболее распространенным элементом орнамента посуды является гребенчатый штамп различной величины. Новоильинская и красномостовская керамика орнаментирована ямками (круглые, овальные, треугольные), а также на ряде рассматриваемых памятников в качестве орнаментира применялась веревочка. Среди мотивов орнамента общими являются горизонтальные и наклонные ряды прямо и наклонно поставленных оттисков гребенчатого штампа, горизонтальный и вертикальный зигзаг, а также горизонтальные линии оттисков гребенки, веревочки и пояски ямок8.

Благодаря радиоуглеродному датированию доказано близкое временное бытование посуды рассматриваемых памятников. Керамика аналогичная Кочуровскому IV – Сауз II — 5157±150 (Spb-943)9. Даты, полученные по лесному Среднему Поволжью: Дубовское VIII 5270±80 (Ki-15728), Красный Мост II 5260±90 (Ki-16172)10.

Исследование технологии производства посуды проводилось по методике, разработанной А.А. Бобринским11 и развитой Ю.Б. Цетлиным, И.Н. Васильевой, Н.П. Салугиной12. Историкокультурный подход предусматривает выявление, учет и изучение прежде всего конкретных навыков труда (устойчивые приемы выполнения работы), с помощью которых изготавливалась керамика. Одна из целей историко- культурного подхода – полная или частичная реконструкция содержательной стороны процесса изготовления посуды13. В ходе изучения керамики под микроскопом выявляются следы работы гончара, представленные в изломе сосуда и на его поверхностях14. Интерпретация технологических следов производится путем их сравнительного анализа с известными признаками приемов работы древних гончаров15, а также с сериями эталонов, созданных в Самарской экспедиции по экспериментальному изучению древнего гончарства16. К исследованию привлекаются венчики и орнаментированные стенки отдельных сосудов. Каждый изученный сосуд – совокупность определенных навыков труда гончара. По данным этнографии и археологии известно, что устойчивые навыки труда закреплялись в культурных традициях, которые передавались от поколения к поколению в рамках определенного человеческого коллектива17. Общий сравнительный анализ данных по гончарной технологии новоильинской культуры и красномостовского типа керамики, полученных по единой методике, дает статистически устойчивую базу отличительных черт. Это позволяет проводить сравнение с технологией других культур, расположенных на сопредельных территориях, а также с культурами предшествующими или последующими по времени существования.

Микроскопическому изучению был подвергнут 201 образец (венчики и орнаментированные стенки от разных сосудов) из коллекции стоянок Кочуровское IV (80 фрагментов) и Среднее Шадбегово I (52 фрагмента), Красный Мост II* (15 фрагментов), Красный Мост III** (25 фрагментов), Дубовское VIII (20 фрагментов), Сосновая Грива III (9 фрагментов).

Гончарное производство имеет четкую структуру, в которую включены три стадии и двенадцать ступеней производства18. В исследовании основной упор делается на рассмотрение первой стадии (подготовительной). В рамках данной стадии изучаются ступени: 1 – отбор исходного пластичного сырья, 3 – обработка исходного сырья, 4 – составление формовочных масс. В связи с сильной фрагментированностью материала не всегда удается проследить такие этапы гончарного производства, как способы конструирования и обработки поверхности.

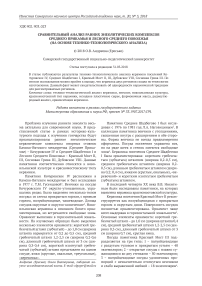

Стадия 1 – подготовительная (табл.1).

Ступень 1 – отбор исходного пластичного сырья (ИПС).

Исходным пластичным сырьем называются природные материалы, которые могли приме

Таблица 1.

Важным критерием при отборе сырья гончарами является степень пластичности/запесо-ченности. В каждом виде исходного пластичного сырья выделены две группы: незапесоченное (содержащее песок в основном менее 0,2 мм и единичные включения песка до 0,5 мм в концентрации 1:8-1:10) и среднезапесоченное, за-песоченное (с зернами песка 0,2-0,5 см).

Энеолитическое население памятника Кочу-ровское IV для изготовления посуды использовало илистую глину 55% (44 сосуда) и глину 45% (36) практически в равных долях. По степени пластичности выделено равное количество сосудов, изготовленных из незапесоченного (50% – 40 сосудов) и среднезапесоченного/запесочен-ного сырья (50% – 40 сосудов).

Для гончаров памятника Среднее Шадбе-гово I использование илистой глины наиболее прерогативно, посуда в 77% (40 сосудов) случаев изготовлена из данного сырья и лишь 23% (12) из глины. Также преобладает посуда из незапе-соченного сырья (63% – 33 сосуда).

Если рассматривать общие данные с памятников Среднего Прикамья, то можно сделать вывод, что в данном регионе в основном использовалась для лепки илистая глина (63% – 84 сосуда) в незапесоченном состоянии (55% – 73 сосуда).

Красный Мост II, на данном памятнике посуда изготавливалась из илистой глины 40% (6 сосудов) и глины 60% (9 сосудов), сырье было в основном незапесоченное 73% (11 сосудов).

Для памятника Красный Мост III, наиболее близко территориально расположенного, наблюдается обратная ситуация. Из илистой глины было изготовлено 56% (14 сосудов), из глины 44% (11 сосудов), с преимущественным использованием среднезапесоченного/запесоченного сырья 64% (16 сосудов).

На поселении Дубовское VIII гончары использовали для изготовления посуды илистую глину в 60% (12 сосудов) и глину в 40% (8 сосудов) случаев. В основном исходное пластичное сырье, из которого лепили посуду, было незапе-соченное – 75% (15 сосудов).

Население поселения Сосновая Грива III проявляет наибольшую однородность в отборе сырья, 100% (9 сосудов) изученных образцов посуды изготовлено из илистой глины, при этом ее отбирали как незапесоченную 56% (5 сосудов), так и среднезапесоченного/запесоченного 44% (4 сосуда).

Сводя данные по региону лесного Среднего Поволжья, мы получаем следующую картину. Энеолитическое население использовало для изготовления посуды илистую глину 59% (41 сосуд) и глину 41% (28 сосудов). Культурные традиции отбора сырья незапесоченного 58% (40 сосудов) либо среднезапесоченного/запесо-ченного 42% (29 сосудов) делятся на аналогичные группы.

Ступень 3 – обработка исходного сырья.

Пластичное сырье, отобранное гончаром, подготавливалось для лепки различными способами. В изучаемом гончарстве выделено два приема обработки сырья: использование в естественно-увлажненном состоянии и дробление в сухом виде, фиксируется по наличию в формовочной массе не растворившихся до конца комочков сухой глины.

Посуда поселений Кочуровское IV и Среднее Шадбегово I в 92% (122 сосуда) изготавливалась из сырья в естественном увлажненном состоянии, и лишь 8% (10 сосудов) с применением дробления. Большая часть образцов с выявленными признаками дробления относятся к керамике памятника Кочуровское IV – 8 сосудов.

Для носителей красномостовской керамики преобладающим является использование исходного пластичного сырья в естественном увлажненном состоянии 99% (68 сосудов), в 1 сосуде с поселения Сосновая Грива III были обнаружены признаки дробления на стадии подготовки сырья.

Ступень 4 – составление формовочных масс (ФМ).

Для придания определенных свойств исходному пластичному сырью в него добавляются различные искусственные примеси. Минеральные примеси (шамот) увеличивают огнестойкость изделий, а органические (раствор) придают керамике прочность21. В качестве искусственных добавок в изученной керамике были выделены следующие: шамот – минеральная примесь, полученная в результате дробления старых сосудов; органический раствор – различные клеящие природные вещества растительного и животного происхождения, наличие которых фиксируется по налету белесого, серого, черного, желтого и коричневого цвета, и пустот на стенках и в черепке сосуда.

Приемы составления ФМ изучались на подвидовом уровне: концентрации и размерности минеральных примесей. Концентрация минеральных примесей подсчитывалась по методике А.А. Бобринского22. В изучаемом гончарстве ис- пользовался некалиброванный шамот, поэтому в таблице указаны наиболее крупные размеры зерен шамота, прослеженные в образце.

На ступени подготовки ФМ керамики Ко-чуровского IV выделено четыре традиции: 1) с шамотом 6% (5 сосудов); 2) с шамотом и органическим раствором 79% (63 сосуда); 3) с органическим раствором 14% (11 сосудов); 4) несмешанный однокомпонентный состав 1% (1 сосуд, изготовленный из незапесоченной илистой глины в естественном увлажненном состоянии). В производствах посуды преимущественно использовался шамот некрупного размера (0,5-2,5 мм) 59% (40 сосудов). Однако сосуды с примесью крупного (2,5-5 мм) составляют 41% (28 сосудов) от общего количества керамики этой группы с шамотом (68 сосудов). Концентрация минеральных примесей 1:5 – 48% (33), 1:4 – 34 % (23), 1:3 – 15% (10),1:6 – 3% (2).

Для памятника Среднее Шадбегово I при подготовке ФМ использовали четыре традиции: 1) с шамотом 31% (16 сосудов); 2) с шамотом и органическим раствором 35% (23 сосуда); 3) с органическим раствором 11% (6 сосудов); 4) несмешанный однокомпонентный состав 13% (7 сосудов). Для посуды поселения Среднее Шадбе-гово I практически в равных долях используется шамот с разной размерностью от 0,5 до 2,5 мм - 49% (19 сосудов), шамот размером более 2,5 мм использовался только в 51% (20 сосудов) случаев от общего количества керамики этой группы с шамотом (39 сосудов). Концентрация минеральных примесей 1:5 – 41% (16), 1:4 – 38 % (15), 1:3 – 18% (7),1:6 – 3% (1).

В совокупности для керамики памятников Камско-Вятского междуречья выделено четыре традиции: 1) с шамотом 16% (21 сосуд); 2) с шамотом и органическим раствором 65% (86 сосудов); 3) с органическим раствором 13% (17 сосудов); 4) несмешанный однокомпонентный состав 6% (8 сосудов). При изготовлении керамики использовался практически в равных долях шамот размерностью от 0,5 до 2,5 мм – 55% (59 сосудов), шамот размером более 2,5 мм в 45% (48 сосудов) случаев от общего количества керамики этой группы с шамотом (107 сосудов). Концентрация минеральных примесей 1:5 – 46% (49), 1:4 – 35 % (38), 1:3 – 16% (17),1:6 – 3% (3).

На памятниках лесного Среднего Поволжья зафиксировано две традиции составления формовочной массы : 1) с шамотом и органическим раствором 99% (68 сосудов), 2) с органическим раствором 1% (1 сосуд с поселения Дубовское VIII, изготовленный из незапесоченной илистой глины).

На поселении Красный Мост II при изготовлении керамики использовался шамот с размерностью от 0,5 до 2,5 мм – 53% (8 сосудов), шамот размером более 2,5 мм использовался в 47% (7 сосудов). Концентрация минеральных примесей 1:4 – 47% (7), 1:3 – 33 % (5), 1:5 – 20% (3).

В керамике памятника Красный Мост III применялся шамот с размерностью от 0,5 до 2,5 мм – 32% (8 сосудов), шамот размером более 2,5 мм использовался только в 68% (17 сосудов). Концентрация минеральных примесей 1:4 – 52% (13), 1:5 – 36 % (9), 1:3– 12% (3).

На поселении Дубовское VIII выявлены две традиции составления формовочной массы: 1) с шамотом и органическим раствором 95% (19 сосудов); 2) с органическим раствором 5% (1 сосуд). Использовались включения шамота размерностью от 0,5 до 2,5 мм – 42% (8 сосудов), шамот размером более 2,5 мм в 58% (11 сосудов) случаев от общего количества керамики этой группы с шамотом (19 сосудов). Концентрация минеральных примесей 1:5 – 42% (8), 1:4 – 21% (4), 1:3 – 21% (4),1:6 – 16% (3).

Для посуды поселения Сосновая Грива III практически в равных долях используется шамот с разной размерностью от 0,5 до 2,5 мм – 44% (4 сосуда), шамот размером более 2,5 мм использовался только в 56% (5 сосудов) случаев. Концентрация минеральных примесей 1:5 – 56% (5), 1:4 – 44 % (4).

Обобщая информацию по территории лесного Среднего Поволжья, можно сказать, что для изготовления керамики использовался шамот размерностью от 0,5 до 2,5 мм – 41% (28 сосудов), шамот размером более 2,5 мм в 59% (40 сосудов) случаев от общего количества керамики этой группы с шамотом (68 сосудов). Концентрация минеральных примесей 1:4 – 41% (28), 1:5 – 37 % (25), 1:3 – 17% (12),1:6 – 5% (3).

На основе проведенного технико-технологического анализа керамики новоильинской культуры и керамики красномостовского типа можно сделать следующие выводы. Во-первых, на энеолитических памятниках Среднего Прикамья и лесного Среднего Поволжья в качестве ИПС преимущественно использовали илистую глину (63% и 59% соответственно). Однородность наблюдается лишь на одном памятнике Среднего Поволжья – Сосновая Грива III, все изученные сосуды изготовлены из илистой глины, но мы не исключаем, что при более представительной выборке картина может измениться. При рассмотрении навыков отбора сырья на памятниках, рассматриваемых в данной статье, наблюдается сходство: большая часть сосудов изготовлена из незапесоченного сырья, в меньшей степени использовано запесоченное сырье. Навыки подготовки ИПС на памятниках устойчивы. Население рассматриваемых территорий использовало преимущественно сырье в естественном увлажненном состоянии. Таким образом, в среде населения этих поселков, изготавливавшего посуду новоильинской культуры и красномостовского типа, были распространены различные представления об ИПС для изготовления бытовой посуды: часть использовала или- стые глины, другая часть – природные глины. Данный факт свидетельствует об определенной неоднородности коллектива, проживающего на поселениях.

Во-вторых, на ступенях подготовки формовочной массы также выявлены некоторые различия. Керамика памятников Среднего Поволжья изготовлена в основном по единой традиции (ИПС + ОР + Ш), за исключением одного сосуда с поселения Дубовское VIII, а формовочная масса для лепки посуды Среднего Прикамья составлялась в соответствии с четырьмя разными традициями, при этом преобладающей является состав ИПС+ФМ+Ш, он зафиксирован в 65% образцов. Увеличение рецептуры ФМ керамики памятников произошло благодаря использованию населением двух двухкомпонентных составов: ИПС+Ш, ИПС+ОР. Если обратиться к территории Прикамья, на памятнике Сауз II также преобладает рецептура ИПС+ФМ+Ш23, но-воильинская керамика стоянки Усть-Паль изготовлена в 100% по аналогичному рецепту24.

В-третьих, размерность шамота по изученным материалам памятников имеет некоторые различия. В керамике Среднего Поволжья в тесто в основном добавляют более крупную фракцию шамота (59%), а в Камско-Вятском междуречье чаще вмешивают шамот более мелкой фракции (55%).

По концентрации шамота керамические материалы поселений показывают сходство. Крайние концентрация 1:3 и 1:6 выделены в наименьшем количестве образцов в обоих регионах. Концентрация 1:4 является преобладающей на памятниках, расположенных в Поволжье 41%, в Среднем Прикамье преобладающей является концентрация 1:5, она встречена в 46% изученных сосудов, на сопредельной территории в Нижнем Прикамье для новоильинской керамики памятника Сауз II незначительно преобладающей является концентрация 1:425.

Резюмируя полученные результаты, можно сделать вывод, что памятники по морфологии, хронологии и данным гончарной технологии являются достаточно близкими. Существенных различий на уровне представлений о сырье, которые относятся к субстратным навыкам труда, т.е. сохраняющимся неизменными в течение длительного периода времени и поэтому позволяющим «заглянуть» в прошлое – в историю сложения изучаемого населения, не обнаружено. Незначительная неоднородность взглядов населения на пластичное сырье указывает на формирование новоильинского и красномо-стовского населения в результате смешения как минимум двух групп древнего населения Волго-Камья. На этот же факт указывают разнообразные составы формовочной массы и различные взгляды на добавление минеральных примесей.

Список литературы Сравнительный анализ ранних энеолитических комплексов Среднего Прикамья и лесного Среднего Поволжья (на основе технико-технологического анализа)

- Гусенцова Т.М. Поселение Кочуровское IV в бассейне реки Кильмезь//Памятники эпохи энеолита и бронзы в бассейне р.Вятки. Ижевск, 1980. С.70-95.

- Наговицин Л.А. Периодизация энеолитических памятников Вятского края//Проблемы изучения каменного века Волго-Камья. Ижевск, 1984. С.89-121.

- Наговицин Л.А. Периодизация энеолитических памятников Вятского края//Проблемы изучения каменного века Волго-Камья. Ижевск, 1984. С.89-121.

- Наговицин Л.А. Периодизация энеолитических памятников Вятского края//Проблемы изучения каменного века Волго-Камья. Ижевск, 1984. С.89-121.

- Никитин В.В. На грани эпохи камня и металла. Средневолжский вариант волосовской культурно-исторической общности//Материалы и исследования по археологии Поволжья и Урала. Вып.10. Йошкар-Ола, 2017.