Сравнительный анализ рецептур сплавов нательных крестов xvii-xix вв. Сибири, поволжья и северо-запада России

Автор: Горохов С.В.

Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv

Рубрика: Археология, антропология и этнология в Circum-Pacific

Статья в выпуске: 3 (49), 2019 года.

Бесплатный доступ

В настоящей статье представлены результаты сравнительного изучения составов сплавов нательных крестов, происходящих из различных памятников на территории России. Источниковая база представлена нательными крестами XVII-XIX вв. из меди, цинка, свинца и олова в различных пропорциях. Всего 453 изделия, происходящие из Пскова и его окрестностей, с Гольянского кладбища в Республике Удмуртия, из памятников Изюк-I и Ананьино-I в Омской области, из некрополя Умревинского и Илимского острогов. Установлено, что 64% всех крестов изготовлено из трех (из 28 выделенных) сплавов. При этом лишь один из этих сплавов (Cu+Zn+Pb) является общим для всех рассматриваемых коллекций крестов (37,7% от всех крестов). Выявлено, что распределение долей компонентов в рамках этого сплава является индивидуальным для большей части коллекций. Собрания крестов из Умревинского острога и из памятников Омской области продемонстрировали идентичное распределение компонентов в сплавах крестов, что позволило сделать вывод о том, что участки некрополей, из которых происходят кресты из идентичных сплавов, формировались одновременно, а захороненные на этих участках обладали крестами, произведенными в одном центре в один период времени (не ранее середины 1780-х гг. - XIX в.).

Ставрография, нательный крест, состав металла, рецептура сплава, некрополь

Короткий адрес: https://sciup.org/170175908

IDR: 170175908 | УДК: 902/904 | DOI: 10.24866/1997-2857/2019-3/39-51

Текст научной статьи Сравнительный анализ рецептур сплавов нательных крестов xvii-xix вв. Сибири, поволжья и северо-запада России

Одной из самых сложных проблем современной археологии периода русского освоения Сибири и Дальнего Востока с конца XVI по XIX вв. является проблема хронологической недифференцированности «русского» предметного комплекса (см., напр.: [1, с. 93, 99; 2; 18, с. 172; 19; 20]). Этот факт вынуждает исследователей при датировании археологических памятников и отдельных археологических объектов в их составе опираться практически исключительно на письменные источники. Такой подход имеет ряд существенных недостатков.

Письменные источники фиксируют положение дел на определенный момент времени. Но при изучении культурного слоя памятника исследователь имеет дело с остатками сразу всего исторического процесса. Далеко не всегда удается однозначно соотнести тот или иной слой или участок памятника с письменным свидетельством, а когда это удается, такое соотнесение носит предположительный характер. Согласно сложившейся практике, наиболее ценными сведениями, которые археолог может почерпнуть из письменных источников, является информация о времени основания того или иного объекта (зимовья, острога, города, слободы, села, деревни, посада и т. п.). Когда бывает раскопан такой памятник, для которого по письменным источникам известен год основания, исследователь часто определяет нижнюю хронологическую границу полученных артефактов равной году основания, то есть старается максимально удревнить выявленный объект или артефакт. Однако неприемлемость такого подхода для частично исследованных объектов очевидна. Некий объект, будучи основан в определенном месте, имеет тенденцию к увеличению площади на протяжении периода своего существования. Исследователь часто не знает, когда сформировалась та часть памятника, которую он изучает. Для разных типов памятников эта проблема может иметь разную степень остроты. Для объектов, имеющих четкие границы в виде защитных стен (зимовья, остроги, го- рода, укрепленная часть слобод), эта проблема стоит менее остро, так как границы памятника могут быть относительно легко и точно выявлены. Но ситуация может осложняться многочисленными перестройками различных объектов. Такие памятники, как посады, села, деревни, незащищенные части слобод, а также некрополи, возникали и расширялись произвольно, поэтому датировать тот или иной участок такого памятника чрезвычайно трудно.

Для датирования предметов материальной культуры, полученных в результате проведения археологических раскопок в Сибири и на Дальнем Востоке, исследователи часто прибегают к поиску аналогий предметного комплекса из европейской части России. Однако такой подход не решает проблемы, так как оказывается, что аналоги сибирских артефактов появлялись в европейской части России начиная с XI в. При этом верхняя граница их бытования часто отстоит от XVII в. на одно или несколько столетий. При датировании артефактов XVII– XIX вв. в европейской части страны исследователи сталкиваются с той же проблемой, что и сибирские археологи – отсутствие хронологической дифференциации археологических артефактов по их типам.

Сложившаяся ситуация подталкивает сибирских исследователей к разработке самостоятельной хронологии отдельных категорий предметов. Наиболее продуктивно эта задача, по нашему мнению, может быть решена на базе таких артефактов, как монеты и нательные кресты, так как их находки весьма многочисленны и разнообразны. Настоящая статья посвящена частному случаю разработки хронологии нательных крестов в Сибири на основе рецептуры их сплавов.

Подробный разбор литературы, посвященной анализу состава металла, представлен в специальной публикации [5]. Проанализированы работы А.И. Бобровой, Д.И. Волкова с соавторами, С.В. Горохова и А.П. Бородовского, С.А. Перевозчиковой и С.Е. Перевощикова,

В.Н. Перетца, Л.Н. Савиной, И.В. Сальниковой, Л.В. Татауровой и М.С. Шемаханской [3; 4; 7; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 21; 22; 23]. За рамками этого обзора остались статьи Ю.В. Колпаковой, посвященные анализу состава металла нательных крестов Пскова XVI–XVIII вв., и работа автора настоящей публикации, посвященная хроноло-го-планиграфическому анализу состава сплавов нательных крестов Илимского острога, поэтому остановимся на этих работах подробно.

В последней статье разработана относительная хронология сплавов нательных крестов. Источниковая база исследования представлена 190 экземплярами нательных крестов Илимского острога [11], для которых И.В. Сальниковой было выполнено определение состава металла [17]. Выработаны подходы к выделению сплавов нательных крестов, разработаны и применены методы определения компактных разновременных участков некрополя и метод хронолого-пла-ниграфического анализа. Выделено семь этапов формирования некрополя, которые последовательно сменяли друг друга. Установлено, что исследованный участок кладбища развивался из южной, юго-восточной и восточной части на запад, северо-запад и север. Определено, что старые участки некрополя характеризуются хаотическим расположением захоронений. Изучено распределение крестов из определенных сплавов в составе ярусных захоронений. Установлено, что общая закономерность состоит в отсутствии крестов в погребениях нижних ярусов, наличии крестов из редких сплавов в средних ярусах и присутствии крестов из массовых сплавов в верхних ярусах [6].

Ю.В. Колпакова ведет изучение состава сплавов нательных крестов из Пскова и его окрестностей с целью «систематизации однородных в иконографическом плане нательных крестов, выяснения датирующего потенциала определения состава сплавов и поиска пути выявления литейных серий и производственных центров крестечного дела». Было исследовано 145 крестов различных типов, полученных при проведении археологических раскопок поселенческих памятников и некрополей, а также при сборах с поверхности. Исследования проводились при помощи РФА-анализатора XMET–5100 Центра коллективного пользования научным оборудованием Московского физико-технологического института. С каждой вещи, в зависимости от ее размера, делалось 3–5 проб в точках по вертикальной оси от ушка до средокрестия и нижней лопасти. Всего было сделано 443 измерения. Выявлено 15 видов и разновидностей сплавов. Автор попыталась установить связь между морфологическим и иконографическим типом изделия и составом сплава и через это определить конкретные производственные традиции. Полученные результаты Ю.В. Колпакова позиционирует как гипотезу, требующую дальнейшей верификации путем расширения источниковой базы [9; 10].

В настоящей статье представлены результаты исследования, цель которого состояла в определении степени сходства между рецептурами сплавов отдельных коллекций нательных крестов и оценке информационного потенциала полученных результатов для реконструкции исторической действительности. Для достижения поставленной цели был решен ряд задач: сформирована репрезентативная источниковая база; полученные разными исследователями результаты измерений приведены к единому виду, обеспечившему сопоставимость результатов измерения состава сплавов; выработаны критерии классификации сплавов; выявлены закономерности в распределении нательных крестов по сплавам; предложена интерпретация обнаруженных закономерностей и реконструированы факты и явления исторической действительности, нашедшие отражение в выявленных закономерностях.

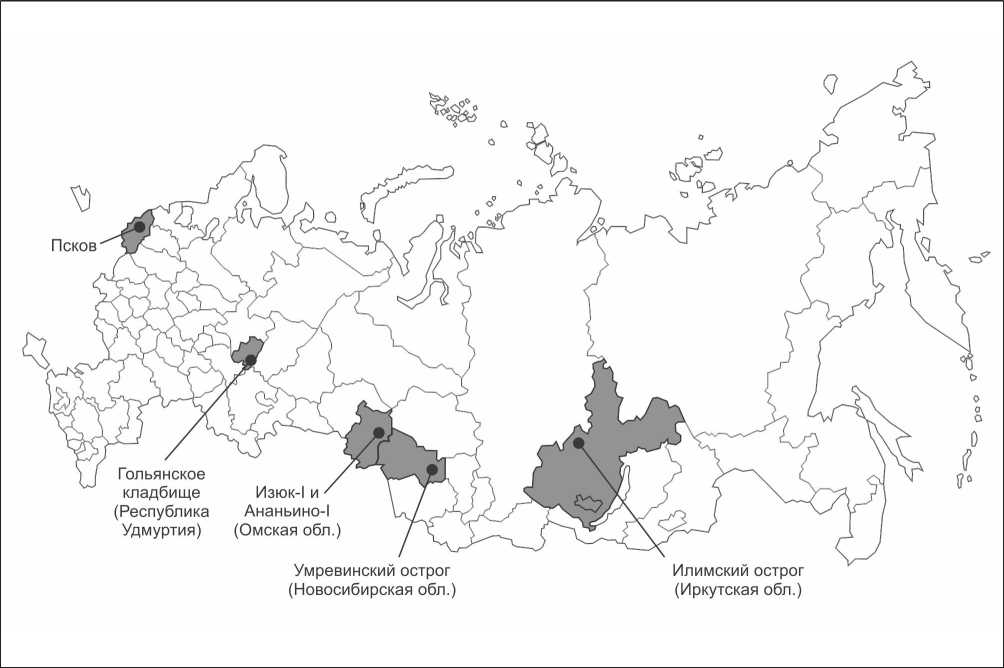

Источниковая база представлена только нательными крестами из меди, цинка, свинца и олова в различных пропорциях. Прочие рецептуры исключены из исследования в силу их малочисленности. Значения долей компонентов менее 1% обращены в 0, так как, вероятнее всего, это случайные примеси [8, с. 128]. Изделия, рецептура сплавов которых включает компоненты кроме меди, цинка, свинца и олова в количестве, превышающем 1%, также исключались из выборки. Всего учтены данные по 453 нательным крестам (Рис. 1; табл. 1):

– 145 изделий предположительно XVII– XVIII вв. из Пскова и его окрестностей [9, с. 73–78; 10, с. 50–55];

– 36 нательных крестов с Гольянского кладбища (Республика Удмуртия) предположительно XVII–XVIII вв. [12, с. 90; 13, с. 47];

– 44 предмета с памятников Изюк-I и Ана-ньино-I XVII–XVIII вв., для большинства из которых проведено несколько измерений. Если проведено два измерения одного предмета, результаты которых сильно разнятся, то данные

Таблица 1

|

Сплав |

Псков |

Гольянское кладбище |

Изюк-I и Ананьино-I |

Умревин-ский острог |

Илимский острог |

Итого |

|

Cu+0+0+0 |

- |

- |

- |

- |

1 (0,57%) |

1 (0,22%) |

|

Cu+Pb+0+0 |

- |

2 (5,56%) |

- |

2 (3,77%) |

- |

4 (0,88%) |

|

Cu+Pb+Sn+0 |

3 (2,07%) |

1 (2,78%) |

3 (6,82%) |

3 (5,66%) |

6 (3,43%) |

16 (3,53%) |

|

Cu+Pb+Sn+Zn |

3 (2,07%) |

- |

2 (4,55%) |

1 (1,89%) |

2 (1,14%) |

8 (1,77%) |

|

Cu+Pb+Zn+0 |

1 (0,69%) |

2 (5,56%) |

4 (9,09%) |

- |

1 (0,57%) |

8 (1,77%) |

|

Cu+Pb+Zn+Sn |

5 (3,45%) |

- |

1 (2,27%) |

- |

- |

6 (1,32%) |

|

Cu+Sn+0+0 |

- |

- |

- |

- |

6 (3,43%) |

6 (1,32%) |

|

Cu+Sn+Pb+0 |

5 (3,45%) |

4 (11,11%) |

2 (4,55%) |

2 (3,77%) |

18 (10,29%) |

31 (6,84%) |

|

Cu+Sn+Pb+Zn |

5 (3,45%) |

- |

1 (2,27%) |

- |

8 (4,57%) |

14 (3,09%) |

|

Cu+Sn+Zn+0 |

- |

- |

- |

- |

1 (0,57%) |

1 (0,22%) |

|

Cu+Sn+Zn+Pb |

4 (2,76%) |

- |

- |

- |

3 (1,71%) |

7 (1,55%) |

|

Cu+Zn+0+0 |

14 (9,66%) |

2 (5,56%) |

1 (2,27%) |

2 (3,77%) |

58 (33,14%) |

77 (17%) |

|

Cu+Zn+Pb+0 |

47 (32,41%) |

22 (61,11%) |

26 (59,09%) |

39 (73,59%) |

29 (16,57%) |

163 (35,98%) |

|

Cu+Zn+Pb+Sn |

31 (21,38%) |

1 (2,78%) |

4 (9,09%) |

3 (5,66%) |

2 (1,14%) |

41 (9,05%) |

|

Cu+Zn+Sn+0 |

- |

- |

- |

- |

11 (6,29%) |

11 (2,43%) |

|

Cu+Zn+Sn+Pb |

10 (6,9%) |

1 (2,78%) |

- |

- |

7 (4%) |

18 (3,97%) |

|

Pb+0+0+0 |

- |

- |

- |

- |

1 (0,57%) |

1 (0,22%) |

|

Pb+Sn+0+0 |

2 (1,38%) |

1 (2,78%) |

- |

- |

- |

3 (0,66%) |

|

Pb+Sn+Cu+0 |

1 (0,69%) |

- |

- |

- |

2 (1,14%) |

3 (0,66%) |

|

Sn+0+0+0 |

- |

- |

- |

- |

1 (0,57%) |

1 (0,22%) |

|

Sn+Cu+0+0 |

- |

- |

- |

- |

1 (0,57%) |

1 (0,22%) |

|

Sn+Cu+Pb+0 |

1 (0,69%) |

- |

- |

- |

1 (0,57%) |

2 (0,44%) |

|

Sn+Cu+Pb+Zn |

- |

- |

- |

- |

1 (0,57%) |

1 (0,22%) |

|

Sn+Cu+Zn+Pb |

- |

- |

- |

- |

1 (0,57%) |

1 (0,22%) |

|

Sn+Pb+0+0 |

1 (0,69%) |

- |

- |

1 (1,89%) |

7 (4%) |

9 (1,99%) |

|

Sn+Pb+Cu+0 |

3 (2,07%) |

- |

- |

- |

6 (3,43%) |

9 (1,99%) |

|

Zn+Cu+Pb+0 |

9 (6,21%) |

- |

- |

- |

- |

9 (1,99%) |

|

Zn+Cu+Sn+Pb |

- |

- |

- |

- |

1 (0,57%) |

1 (0,22%) |

|

кол-во крестов |

145 |

36 |

44 |

53 |

175 |

453 |

|

кол-во сплавов |

17 |

9 |

9 |

8 |

24 |

28 |

Количественное распределение нательных крестов по сплавам в разрезе по отдельным коллекциям

Рис. 1. Карта происхождения исследуемых коллекций нательных крестов

по такому нательному кресту не учитывались. Если результаты сходны, то данные по ним усреднялись. Если было выполнено три измерения, одно из которых существенно отличается от двух других, то результаты такого измерения не учитывались, а по оставшимся измерениям проводилось усреднение [21, с. 223, 224];

– 53 нательных креста из некрополя Умре-винского острога (Новосибирская область) конца XVIII–XIX вв. [7, с. 100, 101];

– 175 крестов из некрополя Илимского острога (Иркутская область) предположительно XVII–XVIII вв. [17, с. 59–65].

Для обеспечения сопоставимости результатов анализа состава металла нательных крестов на первом этапе каждое изделие было отнесено к одной из групп по рецептуре сплава. Группы формировались следующим образом: определялось, какой компонент сплава имеет максимальную долю, затем компонент, который имеет вторую по величине долю и так далее. В результате для каждого креста была получена запись вида Cu+Zn+Pb+Sn, которая означает, что в рецептуре сплава данного изделия самую большую долю занимает медь, доля цинка меньше, чем доля меди, но больше, чем доля свинца и оло- ва, и так далее. В случае, когда какой-либо компонент отсутствует в сплаве, он записывается с помощью знака «0». Например, запись вида Cu+Zn+Sn+0 означает, что в сплаве отсутствует свинец (табл. 1).

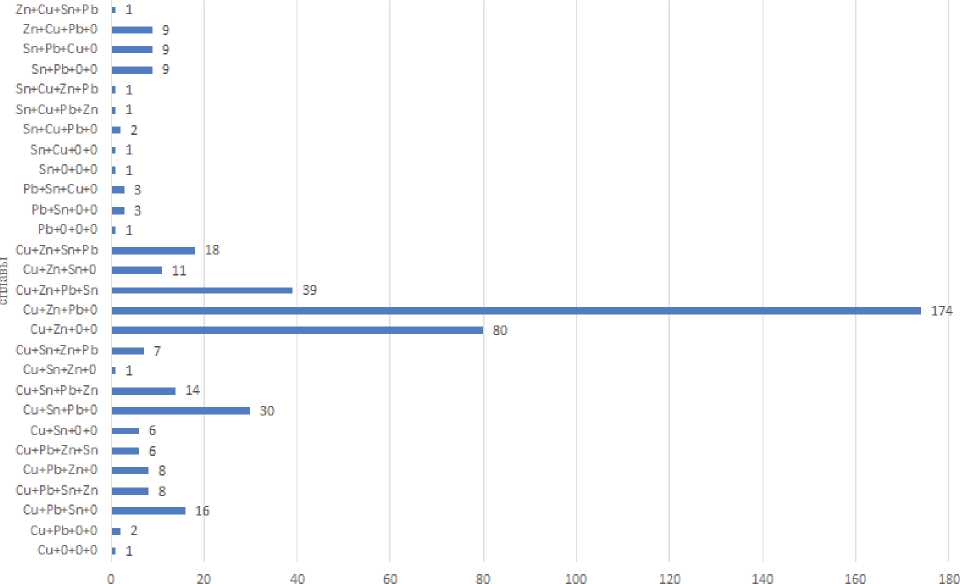

Анализ распределения крестов из определенных сплавов по исследуемым памятникам позволяет зафиксировать некоторые факты. Всего выделено 28 сплавов. Подавляющее большинство нательных крестов изготовлены из сплавов с преобладанием меди (16 сплавов, 412 экз., 91%). Основную массу крестов на основе меди составляют изделия из четырех сплавов: Cu+Zn+Pb+0 (163 экз., 36%), Cu+Zn+0+0 (77 экз., 17%), Cu+Zn+Pb+Sn (41 экз., 9,1%) и Cu+Sn+Pb+0 (31 экз., 6,9%). Три самых массовых сплава из четырех имеют в своей основе медь и цинк. Свинец и олово могут присутствовать или отсутствовать в этих сплавах, но их доля всегда меньше доли меди и цинка. При этом олово без свинца не употреблялось. Совокупно кресты из четырех самых массовых сплавов составляют 68,9% выборки (312 экз.). Кресты из других сплавов относительно малочисленны и не занимают в каждом отдельном памятнике более 9,09% (в большинстве случаев существенно

кол-во крестов, шт.

Рис. 2. Количественное распределение нательных крестов по сплавам

менее этого значения), поэтому мы исключаем их из дальнейшего рассмотрения, так как велика вероятность получения ошибочных выводов, вызванных малочисленностью выборки по отдельным сплавам.

Количество сплавов из разных памятников сильно разнится: от восьми сплавов в коллекции из некрополя Умревинского острога до 17 сплавов в псковской коллекции и 24 сплавов в коллекции некрополя Илимского острога. Большое количество сплавов (существенно более 9) обусловлено наличием единичных изделий из редких сплавов не на основе меди в самых крупных коллекциях (Псков и Илимский острог). Если рассматривать разнообразие сплавов только на основе меди, то их количество будет колебаться от 7 до 14, и высокое разнообразие, как и в предыдущем случае, будет вызвано наличием крестов из редких сплавов на основе меди в крупных коллекциях (Рис. 2; табл. 1).

Также важным представляется факт, что в больших коллекциях значительную долю составляют сплавы, которые характерны только для одного памятника. Для Пскова это сплав Cu+Zn+Pb+Sn (31 экз., 21,38%), для некропо- ля Илимского острога – Cu+Zn+0+0 (58 экз., 33,14 %) и Cu+Sn+Pb+0 (18 экз., 10,29%). Если исключить эти кресты (происходящие только из одного памятника), то из этого следует вывод, что для России в целом характерен только один тип сплава – Cu+Zn+Pb+0. Все прочие сплавы носят региональный характер.

Соотношение долей компонентов в рамках каждого выделенного нами сплава может колебаться в достаточно широком диапазоне. Поэтому на втором этапе целесообразно рассмотреть соотношение долей компонентов в сплавах в коллекциях отдельных памятников. Источниковой базой для этого послужат кресты из массовых сплавов конкретных памятников. Фактически для этого подходят кресты только из сплава Cu+Zn+Pb+0, так как их количество в рамках одного памятника колеблется от 21 до 47. Количество крестов из других сплавов в коллекции одного памятника не превышает 18, либо превышение имеется только в рамках одного памятника, что исключает базу для сравнения (Рис. 2; табл. 1).

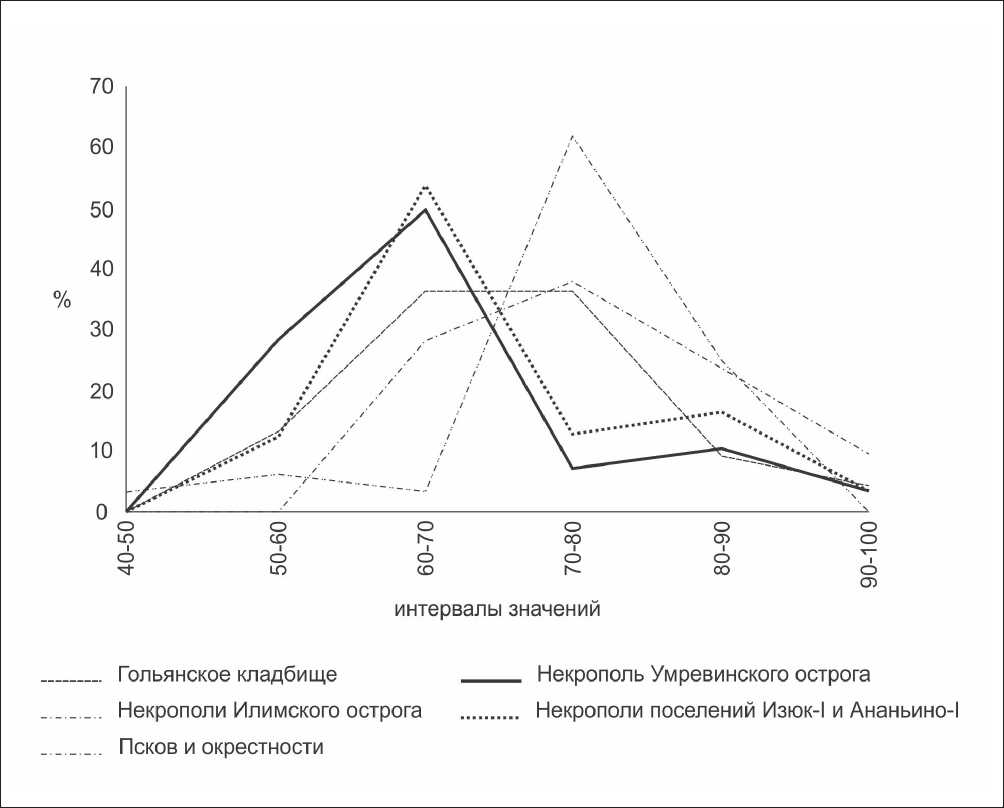

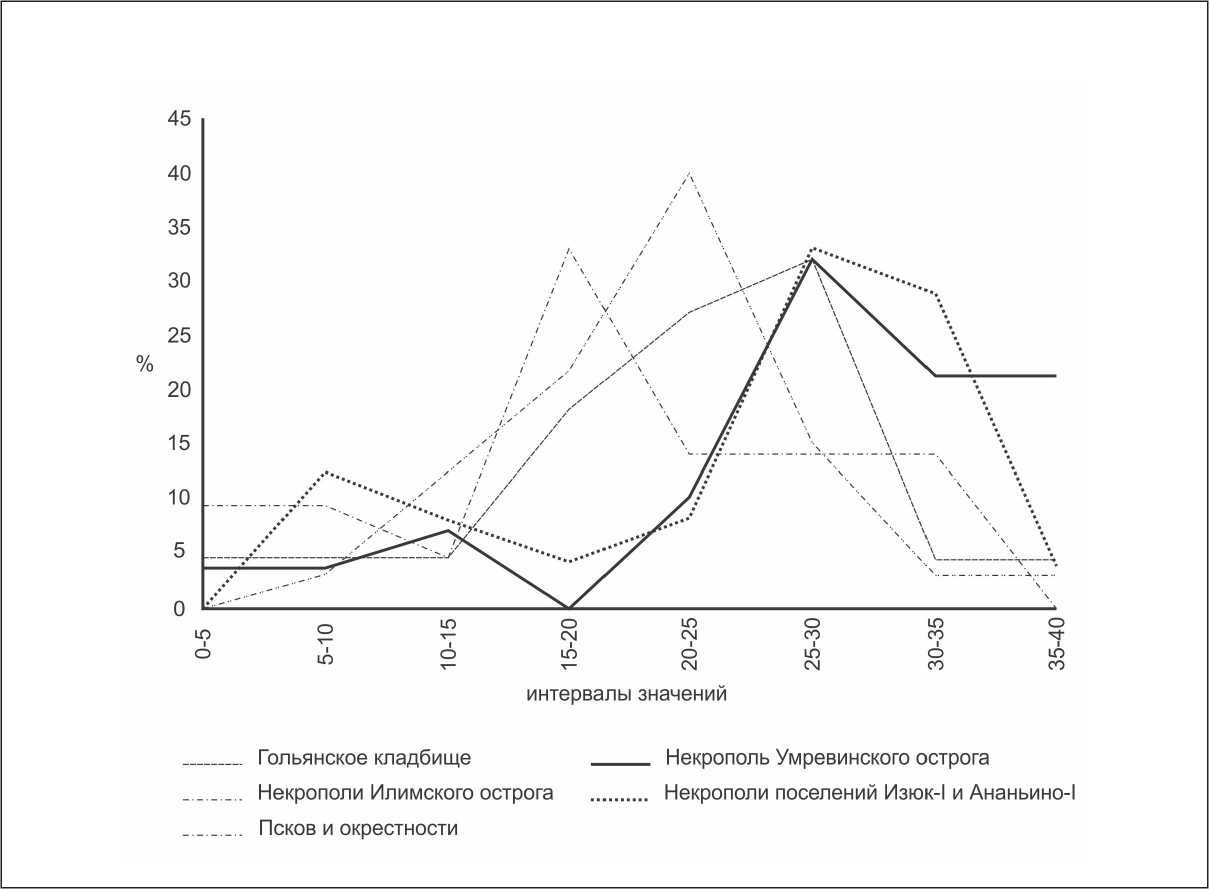

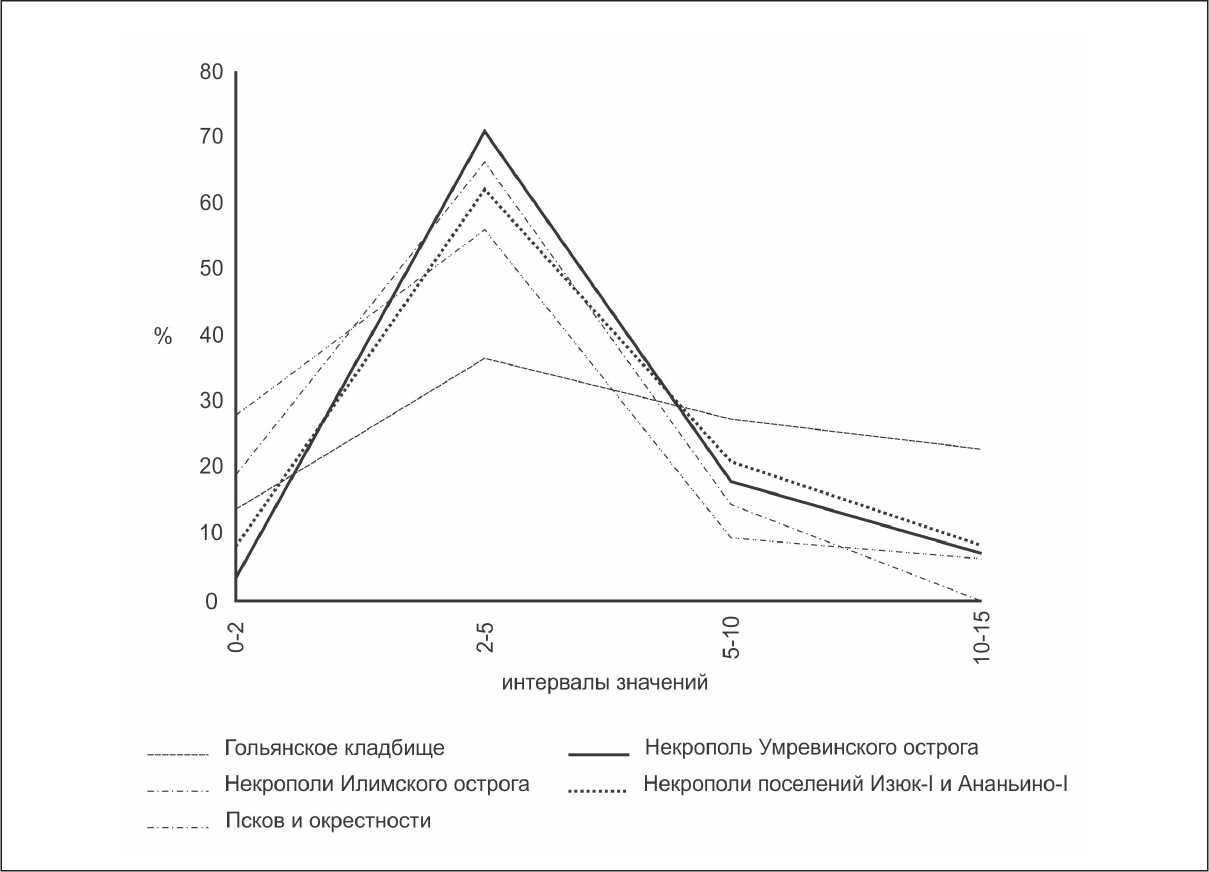

Рассмотрим каждый компонент сплава в отдельности. Для этого диапазон концентрации

Рис. 3. Количественное распределение нательных крестов по доле меди в сплаве в разрезе по отдельным коллекциям

компонента в сплавах всех крестов разобьем на определенные интервалы. Для свинца выделены интервалы концентрации 0–2%, 2–5% и 5–10%, для цинка от 0 до 40% с шагом в 5%, для меди от 50 до 100% с шагом 10%. Затем для каждого компонента рассчитаем долю крестов из коллекции каждого памятника в отдельности, которая попадает в заданный интервал. После этого осуществим сравнение распределения крестов по выделенным интервалам между отдельными коллекциями для каждого компонента сплава в отдельности (Рис. 3, 4, 5).

Анализ полученных графиков показывает, что распределение нательных крестов по доле меди в сплаве для каждого памятника индивидуально, кроме Умревинского острога и памятников Омской области (Изюк-I и Ананьино – I). Последние демонстрируют яркое соответствие друг другу. Этот вывод справедлив и для распределения крестов по доле цинка в сплаве.

Распределение крестов по доле свинца демонстрирует взаимное соответствие во всех памятниках, кроме Гольянского кладбища. Но самое яркое взаимное соответствие демонстрируют графики Умревинского острога и памятников Омской области. Таким образом, во-первых, мы можем констатировать, что в рамках сплава Cu+Zn+Pb+0 доли его компонентов могут изменяться в достаточно широком диапазоне, что не позволяет рассматривать рецептуру Cu+Zn+Pb+0 как самостоятельный сплав. Необходимо учитывать конкретные значения долей компонентов в рамках этого сплава, то есть выделять более дробные сплавы, которые будут обладать определенной дифференцирующей способностью. Во-вторых, дальнейший анализ вариантов сплава Cu+Zn+Pb+0 целесообразен только для коллекции нательных крестов из некрополя Умревинского острога и памятников Омской области.

Рис. 4. Количественное распределение нательных крестов по доле цинка в сплаве в разрезе по отдельным коллекциям

Рис. 5. Количественное распределение нательных крестов по доле свинца в сплаве в разрезе по отдельным коллекциям

Выделение рецептур в рамках сплава Cu+Zn+Pb+0 осуществлялось путем комбинации конкретных интервалов значений всех элементов. В результате появляется запись вида 60–70 + 25–30 + 2–5, что означает, что в данном сплаве доля меди находится в интервале 60–

70%, цинка – 25–30%, свинца – 2–5% (табл. 2). Таким образом, для некрополя Умревинского острога и памятников Омской области было выделено 23 рецептуры сплава Cu+Zn+Pb+0. Нательные кресты по рецептурам распределяются неравномерно. Около 50% крестов изготовлены

Таблица 2

Количественное распределение крестов из коллекции некрополя Умревинского острога и памятников Омской области (Изюк-I и Ананьино-I) в зависимости от рецептуры сплава

|

Варианты сплава Cu+Zn+Pb+0 |

Некрополь Умревинского острога |

Изюк-I и Ананьино-I |

||

|

Кол-во, шт. |

Доля, % |

Кол-во, шт. |

Доля, % |

|

|

50-60+20-25+10-15 |

0 |

0,0 |

1 |

4,3 |

|

50-60+30-35+10-15 |

1 |

2,5 |

1 |

4,3 |

|

50-60+30-35+5-10 |

1 |

2,5 |

0 |

0,0 |

|

50-60+35-40+0-2 |

1 |

2,5 |

0 |

0,0 |

|

50-60+35-40+2-5 |

3 |

7,5 |

1 |

4,3 |

|

50-60+35-40+5-10 |

2 |

5,0 |

0 |

0,0 |

|

60-70+20-25+10-15 |

1 |

2,5 |

0 |

0,0 |

|

60-70+25-30+2-5 |

8 |

20,0 |

4 |

17,4 |

|

60-70+25-30+5-10 |

4 |

10,0 |

3 |

13,0 |

|

60-70+30-35+0-2 |

1 |

2,5 |

1 |

4,3 |

|

60-70+30-35+2-5 |

8 |

20,0 |

4 |

17,4 |

|

60-70+30-35+5-10 |

0 |

0,0 |

1 |

4,3 |

|

60-70+35-40+0-2 |

1 |

2,5 |

0 |

0,0 |

|

70-80+10-15+5-10 |

1 |

2,5 |

0 |

0,0 |

|

70-80+15-20+0-2 |

0 |

0,0 |

1 |

4,3 |

|

70-80+20-25+2-5 |

2 |

5,0 |

1 |

4,3 |

|

70-80+25-30+0-2 |

1 |

2,5 |

0 |

0,0 |

|

70-80+25-30+2-5 |

0 |

0,0 |

1 |

4,3 |

|

80-90+10-15+2-5 |

2 |

5,0 |

1 |

4,3 |

|

80-90+15-20+2-5 |

1 |

2,5 |

0 |

0,0 |

|

80-90+5-10+2-5 |

1 |

2,5 |

2 |

8,7 |

|

90-100+0-5+2-5 |

1 |

2,5 |

0 |

0,0 |

|

90-100+5-10+2-5 |

0 |

0,0 |

1 |

4,3 |

|

ИТОГО: |

40 |

100 |

23 |

100 |

по трем рецептурам. При этом в обеих коллекциях доля крестов, приходящихся на одну из трех рецептур, полностью соответствует друг другу, что служит еще одним доказательством того, что между коллекциями нательных крестов из некрополя Умревинского острога и памятников Омской области существует связь через рецептуру сплава. Вероятность того, что данный факт порожден случайным стечением обстоятельств, столь ничтожна, что ею можно пренебречь. Единственное возможное объяснение данного факта состоит в том, что участки некрополей Умревинского острога и памятников Омской области, из которых происходят исследуемые кресты из сплава Cu+Zn+Pb+0, формировались в один и тот же интервал времени, а кресты погребенных были произведены в одном и том же центре в одно время.

Погребения памятников из Омской области датируются Л.В. Татауровой в достаточно широком диапазоне – XVII–XIX вв. При этом большинство погребений – XVII–XVIII вв. Только кресты с долей цинка более 30% Л.В. Татауро-ва датирует XVIII – первой половиной XIX вв. [21, с. 228]. Умревинский острог был основан в 1703 г., но некрополь на его территории начал формироваться не ранее середины 1780-х гг. и продолжал функционировать в XIX в. Следовательно, участки некрополей на памятниках Омской области, содержащие нательные кресты из исследуемых сплавов, также следует датировать концом XVIII–XIX вв.

Памятники Омской области и Умревинский острог в XVIII–XIX вв. в транспортном отношении были связаны между собой участком Московско-Сибирского тракта, проходившего через Барабинскую степь. Вероятно, именно по этой транспортной артерии шло распространение нательных крестов из единого производственного центра. В связи с этим можно выдвинуть гипотезу о том, что нательные кресты, которые уже обнаружены или могут быть найдены в будущем вдоль отрезка Московско-Сибирского тракта между Тарой и Томском, обнаружат в значительной своей массе сходство по рецептуре сплавов с изученными нательными крестами из Умревинского острога, памятников Изюк-I и Ананьино-I. Установленный факт идентичности значительной части крестов из некрополя Умревинского острога и памятников Омской области позволяет утверждать, что нательные кресты могли распространяться в достаточно массовом количестве (то есть центра- лизованно) на расстояние не менее 300 км от места производства.

В настоящем исследовании мы вынуждены были ограничиться одним типом сплава из 28 (Cu+Zn+Pb+0) и тремя его вариантами из 23, что обусловлено малым объемом выборки. Появление новых данных по составу сплавов нательных крестов позволит увеличить хронологический и пространственный масштаб исследований, обнаружить новые закономерности и путем их интерпретации реконструировать факты и явления исторической действительности, нашедшие отражение в этих закономерностях.

Список литературы Сравнительный анализ рецептур сплавов нательных крестов xvii-xix вв. Сибири, поволжья и северо-запада России

- Алиева Т.А. Некоторые данные о деталях костюма и украшениях тоболяков в XVII-XIX вв. // Ab Origine. Вып. 4. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2012. С. 92-105.

- Артемьев А.Р. О типологии и хронологии некоторых бытовых предметов XVII-XVIII вв. // Культура русских в археологических исследованиях. Омск: Изд-во ОмГУ, 2005. С. 260-289.

- Боброва А.И. Нательные кресты с Тискинского могильника // Археология, этнография и антропология Евразии. 2004. № 4. С. 107-115.

- Волков Д.И., Коваленко С.В., Ерма-цанс И.А., Палажченко А.И. Нательный крест из Албазинского острога: проблемы атрибуции // Археология, этнография и антропология Евразии. 2015. № 1. С. 73-80.

- Горохов С.В. История, проблемы, цели и перспективы анализа состава металла православных нательных крестов конца XVI-XIX веков в Сибири и на Дальнем Востоке // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2018. Т. 17. № 7. С. 44-55.