Сравнительный анализ социальных ожиданий от занятий спортом: данные социологических опросов студентов региональных вузов

Автор: Байдалова О.В., Миронова Ю.В.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Психолого-педагогические аспекты физического воспитания и спортивной тренировки

Статья в выпуске: 4 (18), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся и интерпретируются эмпирические данные социологических опросов студентов двух региональных вузов физкультурного и гуманитарного профиля. Рассматриваются их мнения, суждения, оценки процесса занятия спортом и физической культурой. Анализируются социальные ожидания от будущей профессии в социальном институте спорта.

Социальные ожидания, выбор профессии, социальная структура общества, мотивация обучения, ценность физической культуры в развитии личности

Короткий адрес: https://sciup.org/140125779

IDR: 140125779

Текст научной статьи Сравнительный анализ социальных ожиданий от занятий спортом: данные социологических опросов студентов региональных вузов

Самоопределение личности в профессиональной сфере сегодня зависит от личностных предпочтений и ориентаций молодежи. Развитие постиндустриального информационного общества формирует запрос на специалистов высокопрофессионального уровня, обладающих сильными мотивациями для освоения и реализации профессиональных компетенций. Выбор между активной социальной позицией и профессиональным самосовершенствованием взрослеющей личности, с одной стороны, или гедонистическими ценностями общества потребления, с другой, напрямую зависит от ряда социальных факторов.

В период социализма ориентиры профессионального самоопределения в нашей стране создавало государство, подкрепляя их определенными материальными и социальными гарантиями (гарантия трудоустройства, предоставление жилья и дошкольных учреждений и т.д.). В условиях рыночной экономики государственное обеспечение социальных гарантий минимизировано. Кроме того, нельзя не отметить существующие противоречия, которые осложняют профессиональный выбор молодых людей:

-

- между социальными ожиданиями старшего поколения в передаче профессионального опыта и реальными предложениями рынка занятости для молодежи, где этот опыт мог бы быть реализован;

-

- между социальными предложениями в передачи опыта, знаний, традиций, норм профессии и реальными требованиями к профессиональным компетенциям со стороны рынка занятости;

-

- между социальными оценками престижа, авторитета профессии и ее настоящими преференциями в обществе.

Физическая культура и спорт как важный социальный институт оказывает активное воздействие на основные сферы жизнедеятельности общества. Социологические опросы молодежи, профессионально ориентированной на занятие спортом в разных его видах и формах, позволяют выявить мнения, суждения, отношение респондентов к различным аспектам и сторонам этого процесса.

Весьма интересные результаты были получены при опросе студентов в ноябре 2015 года в Волгоградской государственной академии физической культуры (выборка составила N 170 студентов первого курса). На вопрос: «Какие из перечисленных качеств личности Вы считаете для себя самыми важными?» студенты наиболее высоко оценили следующие: развитие деловых качеств выбрали 40% опрошенных; «коммуникативные качества, умение общаться с людьми, понимать их нужды и требования, расположить их к себе» – 40%; «личностные качества, то есть, характер, воспитанность, чувство такта, хорошие манеры поведения» – 30%, то есть каждый третий; «организаторские способности, умение убеждать» отметили 18% респондентов. Эти данные свидетельствуют о том, что именно в спорте проявляется целый спектр социальнопсихологических качеств личности молодых людей. Например, такие важные для спортсмена качества, как равенство шансов на успех, его достижение, стремление быть первым, победить не только соперника, но и самого себя.

Для студентов-спортсменов – характерен высокий уровень духа состязательности и конкурентности, предполагающие формирование такого личного качества, как инициативность. Варианты ответов на вопрос: «На чью помощь вы рассчитываете в трудоустройстве по специальности?» распределились следующим образом: 66% респондентов отметили графу «на себя»; 21% – « на помощь вуза»; на участия в конкурсах, объявлениях – 6%; никто из опрошенных не указал такую позицию как «на помощь родителей и родственников».

Такое кардинальное противоречие в результатах соцопроса, в оценке личной инициативы, собственных возможностей при построении личной карьеры, может говорить о следующих тенденциях:

-

- серьезные ценностные трансформации у молодежи, родившейся во второй половине 90-х гг. XX в.;

-

- различие профессиональных ожиданий студентов гуманитарных и спортивных вузов. Например, большинство студентов-гуманитариев, выделяют большую ценность кооперации, традиционализма, что предполагает формирование такого личного качества, инструментальной ценности, как конформизм. По мнению Д.Л. Константиновского и Е.С. Поповой, представления молодежи об образовании зависят не только от профиля вуза, но и от таких факторов как место жительство, уровень урбанизации в месте проживания, статус семьи [2].

Являясь специфической социальной группой, молодежь выполняет особенную функцию, связанную с воспроизводством и обновлением социальной структуры общества. На вопрос: «К какому социальному слою, вы хотели бы принадлежать?» студенты будущих спортивных профессии ответили: индивидуальные предприниматели – 30%;

работа по специальности – 27% опрошенных; по 11% отдали голоса в пользу государственных служащих, чиновников и работников крупного негосударственного предприятия; 4% хотели бы стать сельхоз предпринимателями. Такой разброс мнений для студентов вуза спортивного профиля может свидетельствовать о том, что осознанности в необходимости выбранной профессии у респондентов пока еще не сложилось, так как названные выше сферы занятости не являются направлениями подготовки к их будущей специальности. «Профессии строителя, занятия в сферах госуправления и бизнеса, транспорта и связи, природоустройства и защиты окружающей среды, спорта, туризма, в сельском, рыбном, лесном хозяйстве встречаются в решениях о будущем, которые делают выходцы из средних, малых городов и сел » [1; 2].

Таблица 1

Показатели удовлетворенностью студентов учебой в вузе

|

Да |

49% |

|

Скорее да |

30% |

|

Скорее нет |

13% |

|

Нет |

13% |

|

Затрудняюсь ответить |

2% |

При этом на вопрос: «Нравится ли Вам учиться»? почти половина опрошенных респондентов, а именно 49%, ответили утвердительно; менее утвердительно ответили 30%; «скорее нет» – предпочли 13%; отрицательно ответили 13% и затруднились ответить 2%. То есть половина студентов удовлетворена своим выбором, вторая половина еще не определилась.

Таблица 2

Показатели мотивации обучения студентов в высшем учебном заведении

|

Показатель |

В % от числа ответивших |

|

Получить перспективу найти хорошую работу после окончания вуза |

62% |

|

Получить именно данную профессию |

42% |

|

Стать образованным культурным человеком |

40% |

|

Получить диплом, дающий определенный статус |

36% |

|

Добиться успеха и признания |

28% |

|

Обеспечить себя материально |

13% |

|

Не идти в армию |

13% |

|

Получить любую профессию |

6% |

|

Получить диплом неважно где |

2% |

Из опрошенных 28%, то есть практически каждый четвертый первокурсник, не имеет определенной мотивации к обучению в данном вузе. Поэтому не менее важны ответы студентов, снимающие показатели их мотивации поступления в вуз. Интересны данные ответов на вопрос: «Поступая в вуз, для чего вы хотели получить высшее образование?»

В рамках теоретических социологических традиций существует общепризнанная тенденция рассматривать молодежь как каждое новое поколение, наследующее и продолжающее традиции старшего поколения. Молодежь, с одной стороны, продолжает унаследованную трудовую деятельность, а с другой стороны, благодаря своему вкладу, видоизменяет старые условия. Представления респондентов, их жизненные предпочтения позволили сделать следующие выводы.

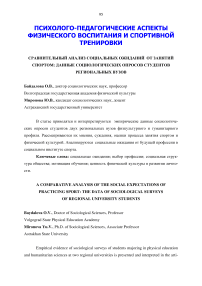

Рис. 1. Социальные ожидания студентов от будущей профессии

Из приведенных в диаграмме данных (рис. 1) видно, что 46 % опрошенных респондентов связывают свое будущее с работой по специальности и высокой оплатой; 30% собираются заниматься бизнесом; 15% видят свое будущее в работе за границей; 6% хотели бы работать в общественной организации; 4% хотят выехать на работу за границу и только 2% предполагают учебу в аспирантуре, занятия научной деятельностью. В латентной форме практически из каждой отмеченной позиции респондентами видно их ориентацию на деятельность с достойным материальным вознаграждением.

Не менее репрезентативными явились данные опроса студентов гуманитарного вуза Астраханского государственного университета на предмет выявления их отношение к занятиям физической культурой и спортом. Объект исследования – студенты, посещающие спортивные секции университета. Социологическое исследование носило сплошной характер. В нем приняли участие 127 студентов, посещающих следующие спортивные секции: баскетбол, волейбол, настольный теннис, легкая атлетика, черлидинг, кикбоксинг, рукопашный бой, айкидо, ритмическая гимнастика.

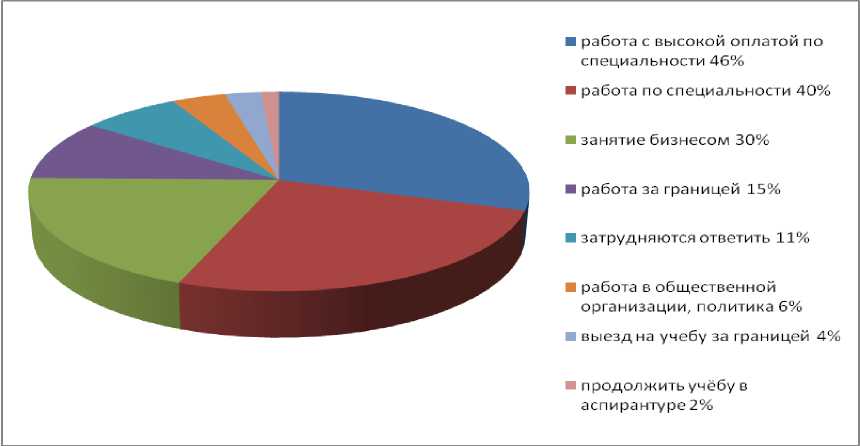

Анализ данных характеризует отношение студентов к занятиям физической культурой и спортом: 81,5% опрошенных студентов относятся к физкультуре положительно; 1,2% – отрицательно; безразличное отношение у 7,4%; затруднились ответить – 9,9%.

Отношение студентов АГУ к занятиям физической культурой и спортом

Рис. 2. Отношения студентов АГУ к занятиям физической культурой и спортом

Большинство опрошенных студентов АГУ (77,8%) высоко оценивают социальную значимость физической культуры, считая ее важнейшим элементом общей культуры человека. 15,5% полагают, что физическая культура и спорт не влияют на их культурный уровень; 6,6% затруднились оценить их социальную роль в формировании личности студента.

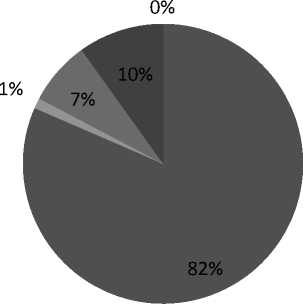

Лучшим доказательством значимости физической культуры для развития человека может быть осмысление ценностного потенциала этого феномена. Главную ее ценность в развитии личности юноши и девушки видят в укреплении здоровья (89%); в развитии волевых и моральных качеств (62,3%); во всестороннем развитии способностей личности с раннего возраста (40%). Побуждает студентов к физкультурноспортивной деятельности потребность в движениях и физических упражнениях (72,3%); в эмоциональной разрядке и отдыхе (58,9%); в общении и проведении свободного времени (29,2%); в самоутверждении (24,0%); в эстетическом наслаждении (18,9%).

Рис. 3. Ценность ФКС в развитии личности студента

Однако при ответе на вопрос: «Как Вы обычно снимаете усталость?» 15,2% респондентов утверждают, что с этой целью прибегают к физической культуре и спорту. При ответе на вопрос: «Что Вы делаете, для того чтобы сохранить свое здоровье?» практически половина учащихся (44,2%), ответили, что занимаются физической культурой (спортом). Можно предположить, что на такой выбор ответов могли повлиять соответствующие представления о здоровом образе жизни, чаще всего транслируемые в средствах массовой информации.

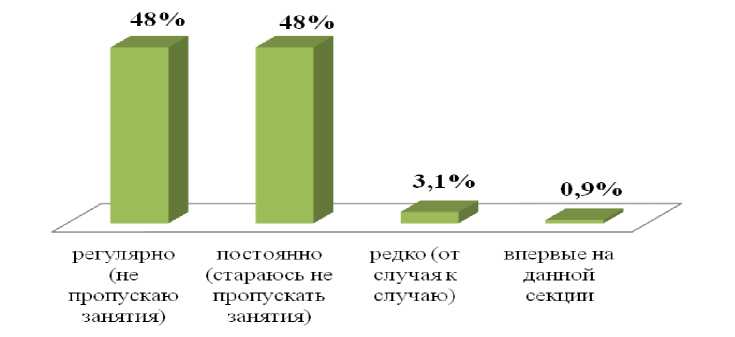

Рис. 4. Частота посещений занятий студентами спортивных секций

Как показали результаты проведенного социологического исследования (рис. 4), около половины (48%) опрошенных студентов всегда ходят на занятия в своих спортивных секциях. Также около половины респондентов(48%) ответили, что посещают секции постоянно и стараются не пропускать занятия; 3,1% - присутствуют на занятиях секций от случая к случаю; 0,9% респондентов выбрали вариант ответа «впервые на данной секции». Основной причиной, по которой студентам не всегда удается посещать занятия в секциях, исходя из ответов опрошенных, является нехватка времени.

В ходе исследования респондентам также было предложено дать оценку деятельности секции по следующим характеристикам: техническое оснащение спортивного зала, местонахождения спортивной секции, профессионализм руководителя, качество проведения занятий и санитарно-техническое состояние мест проведения секционных занятий. Все параметры деятельности спортивных секций студенты оценили положительно. Больше всего респонденты удовлетворены профессионализмом руководителей, качеством проведения занятий и местонахождением спортивных секций. Гораздо менее довольны санитарно-техническим состоянием мест проведения занятий, временем проведения и техническим оснащением спортивных залов.

На вопрос: «Проводятся ли на базе данной спортивной секции какие-либо соревнования?» большинство опрошенных ответили, что подобные мероприятия проводятся регулярно (72,8%), 20,8% сказали, что проводятся редко, 6,4% выбрали вариант -«не проводятся».

В результате исследования было выявлено, что более половины студентов, посещающих университетские спортивные секции, участвовали в каких-либо спортивных соревнованиях, 6,4% на момент опроса еще не принимали участие, но в ближайшее время планируют это сделать. 28% респондентов ответили, что никогда не участвовали в спортивных соревнованиях как представители своих секций. В качестве основных пожеланий относительно повышения эффективности работы спортивных секций, респонденты называли улучшение технического оснащения спортивных залов (приобретение необходимого инвентаря, установка системы кондиционирования, улучшение освещения и т.п.), улучшение санитарных условий (производить более частую уборку спортивных залов), поиск спонсоров, увеличение площадей спортивных помещений и увеличение количества тренировок.

Среди главных проблем в работе спортивных секций были обозначены: нехватка необходимого инвентаря, неудовлетворительные санитарные условия, недостаточность финансирования, низкая посещаемость, недостаточное количество сооружений хорошего качества.

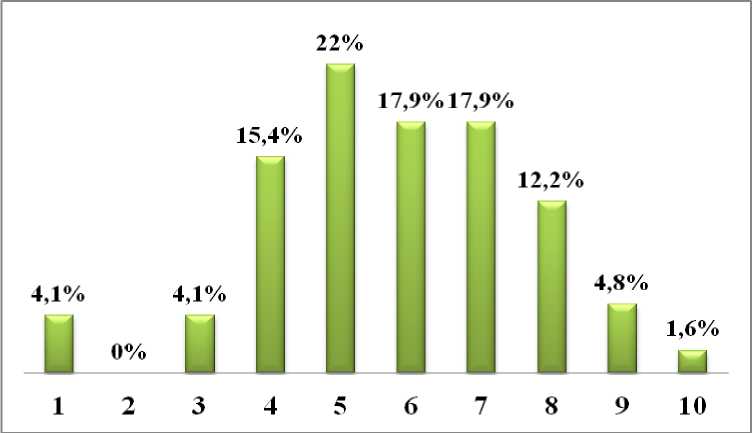

В заключение опроса респондентам было предложено дать оценку развитию спорта в городе Астрахани по 10-балльной шкале. Чаще всего студенты ставили оценку «5» (22% случаев), чуть реже оценивали на «6» и «7» баллов (по 17,9%), 15,4% студен- тов оценили развитие спорта в городе на «4». Самыми редкими оценками среди ответов стали «10» (ее поставили лишь 1,6%) и «2» (ни один респондент не выбрал этот вариант ответа) (рис. 5).

Рис. 5. Оценка студентами развития спорта в городе Астрахани

Однако проведенные многочисленные эмпирические исследования свидетельствуют, что современное состояние физического воспитания и спорта студенчества еще не оправдывает социальных ожиданий общества и самих студентов. Многочисленные факты свидетельствуют об устойчивой тенденции снижения уровня здоровья за период обучения в вузе. Этому соответствует и снижение студенческой активности в использовании средств физической культуры в своей жизнедеятельности.

Целеполагание дисциплины «Физическая культура» как формирование физической культуры личности студента и ее социализации до сих пор не осознано преподавателями и не интериоризовано студентами, «оторвано» от социокультурных реалий развития личности в физической культуре. Это не позволяет студентам успешно самоопределяться в ценностях физической культуры, творить ее в себе, активно проявлять себя в процессах самопознания, самообразования, самовоспитания, саморазвития и самосовершенствования, преобразуя себя из объекта в субъект культуры физической.

Анализ эмпирических исследований студентов в Астраханском госуниверситете позволяет сделать следующие выводы:

-

- у студентов слабо развита мотивация в отношении физкультурно-спортивной деятельности (почти 49% не оценивают занятия ФКС как необходимые);

-

- наблюдается слабая связь с учебно-профессиональными мотивами (только 9% ожидают от занятий ФКС приобретения навыков для своей дальнейшей профессиональной деятельности);

-

- большинство студентов понимают, что здоровый образ жизни зависит от занятий ФКС, но изменить свой образ жизни готовы только в случае болезни (83%);

-

- актуализация мотивов физкультурно-спортивной деятельности в период вузовской подготовки студента снижается уже ко 2 курсу и не находит отражения в профессиональных мотивах;

-

- несмотря на то, что в ранге ценностей физической культуры и спорта по значимости студенты во главу ставят здоровье, тем не менее курят 52,3% юношей и 9,9% девушек; «выпивают» по праздничным дням 100% юношей и 86,2% девушек; отказываются от закаливания 67,3% юношей и 78,6% девушек; на неупорядоченное питание указали 58,9% юношей и 66,3% девушек. Таким образом, характеристика социальных факторов говорит о низкой социальной ответственности студентов за свое здоровье.

Применительно к студентам Волгоградской государственной академии физической культуры можно сделать вывод о том, что пока еще их профессиональные ориентации на будущую профессию, связанную со спортом выражены слабо. Можно предположить, что интерес к профессии у студентов будет формироваться и зависеть от того насколько эффективно будут проходить практические занятия в вузе и на спортивных тренировках. Для того что бы физическая культура стала полноценным фактором становления специалиста, она должна быть личностно значимой для студента.

Список литературы Сравнительный анализ социальных ожиданий от занятий спортом: данные социологических опросов студентов региональных вузов

- Горбачева В.В. Технология дифференцированной профессионально-прикладной физической подготовки студентов -спортивных менеджеров: дис.. канд. пед. наук. -Волгоград, 2013. -152 с.

- Константиноский Д.Л., Попова Е.С. Отношение молодежи к образованию в современной России//Общественные науки и современность. -2016. -№ 1. -С. 5-17.