Сравнительный анализ социальных структур России и Китая

Автор: У Яао

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 5, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы формирования и современного состояния социальных структур России и Китая. Выявлены критерии выделения социальных страт, что позволило содержательно проанализировать разные социальные классы в российском и китайском обществах. Основной причиной, вызвавшей существующие различия в социальной структуре России и Китая, назван порядок проведения реформы в указанных странах (в России глубокая реформа проводилась главным образом в политической отрасли, тогда как в Китае - в экономической).

Социальная структура, Россия, китай, элита, средний класс, рабочий класс, прекариат, реформа, трансформация

Короткий адрес: https://sciup.org/14940147

IDR: 14940147 | УДК: 316.3:303.446(470+571+510) | DOI: 10.24158/spp.2017.5.13

Текст научной статьи Сравнительный анализ социальных структур России и Китая

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СТРУКТУР РОССИИ И КИТАЯ

Социальная структура рассматривается наукой как анатомия человеческого общества. На протяжении длительного времени не только изучаются динамические социальные изменения, происходящие в классовой структуре общества, но и ведутся поиски парадигм и методов для решения актуальных проблем, связанных с социальной стратификацией в рамках современного общества, в частности с усилением влияния глобализации и стремительными переменами в разных странах за последние 30 лет.

Действительно, для любой страны характерна своя аутентичная социальная структура, развивающаяся в ходе исторического процесса ее существования. Не стал исключением и Китай – страна с самой большой численностью населения в мире. В своей тысячелетней истории он, несмотря на все исторические пертурбации, сохраняет устойчивую социальную структуру, которую китайские ученые Цинь Гуантао и Лю Цинфэнь назвали «суперстабильной системой» [1, p. 25]. Однако, как известно, с образования КНР в 1949 г. в стране начали происходить системные изменения не только в политической и экономической областях, но и в области социальной жизни. Эти изменения проявились также в социальной структуре и оказали значительное влияние на все общество.

Политика реформ и открытости, начавшаяся в стране в 1978 г., привела к коренному изменению прежней социальной структуры. Это выразилось в следующих трансформациях:

-

1. Произошла радикальная перестройка: старая конфигурация общества была заменена новыми социальными классами.

-

2. Крестьянство подверглось внутренней дифференциации. Из числа представителей данного класса стали рекрутироваться главные действующие лица социальной мобильности китайского общества.

-

3. Вырос социальный статус классов и слоев, обладающих или управляющих экономическими ресурсами.

-

4. Социальная мобильность в Китае приобрела новые динамические характеристики.

Китайский социолог Ли Циань выявил, что в обществе существует такая социальная группа, которая находится в крайне низком социально-экономическом положении. Вместе с тем классы, имеющие разные социальные статусы, были представлены им в столбчатой форме. На основании этого ученый назвал социальную структуру в Китае моделью «перевернутой Т-образной» (inverted T-shaped social structure) (рис. 1) [2].

Рисунок 1 – Социально-экономическая структура в современном Китае [3]

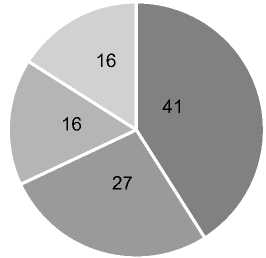

В тот же период Россия весьма сложно пережила аналогичную трансформацию. После распада СССР в 1991 г. страна по сути находилась в ситуации хаоса. С внедрением рыночной экономики и образованием демократического общества старая социальная структура не смогла приспособиться к изменениям в российском обществе, в результате чего в стране начало формироваться общество с новым соотношением классов и социальных групп (рис. 2). Вместе с тем и внутри самих классов возросли существенные различия в доходе, социальном статусе, социальной культуре и т. д. Таким образом, социальное неравенство еще более усилилось и приобрело новые (прозрачные) формы, что выразилось в показном, демонстративном потреблении, стремлении к роскоши, появлении «глэм-капитализма» и т. д.

Относительно благополучные

Собственно малообеспеченные

Малообеспеченные, балансирующие на грани бедности

Бедные

Рисунок 2 – Численность различных социальных слоев в российском обществе, 2009 г., % [4]

Дезинтеграция российского общества, обусловленная разными темпами социальных изменений в различных сферах социальной жизни, и связанные с дезинтеграцией важные социальные проблемы современного российского социума с необходимостью привели к появлению новых социологических исследований, в первую очередь посвященных рассмотрению социальной стратификации в России. Особый интерес представляет сравнительный анализ особенностей становления и развития социальной структуры в условиях постмодернизма и глобализации Китая и России.

В современной России в основном применяют четыре критерия для выделения социальных страт: доход, образование, власть и престиж. В Китае критериями классификации являются экономический, профессиональный и потребительский. Считаем, что согласно этим критериям может быть проведен анализ особенностей социальных классов России и Китая. На основе результатов этого анализа далее будут рассмотрены самые разнообразные социальные классы в российском и китайском обществах.

Как в бывшем СССР, так и в Китае в определенный исторический период в связи с коммунистической идеологией элитологическая проблематика была табуирована. Однако на самом деле в то время реально существовали привилегированные слои, в первую очередь партийная верхушка. Советская элита и элита китайского общества имеют много общего: политическая элита занимала подавляющее большинство в обществе, ее представители, политическая бюрократия и коммунистическая элита, обладали похожей спецификой. Это было связано с тем, что модель развития китайского общества после образования КНР была точным воспроизведением (калькой) советского общества. В СССР, а также после 1949 г. в Китае в первые годы элитная группа сыграла свою историческую роль (например, советская элита вывела страну на второе место в мире по экономическому потенциалу; китайская элита способствовала ускоренному социально-экономическому развитию социалистической страны). Но со временем элиты в силу замкнутости не смогли приспособиться к изменившимся условиям в постиндустриальном (информационном) обществе.

С начала 1990-х гг. вместо смены элиты в российском обществе произошла трансформация элитной группы, потому что в то время состав и социальная база элиты в России не изменились. Новая элита состояла из людей, воспитанных в условиях продолжительного господства авторитаризма, который порождал определенные ментальность, привычки и стереотипы поведения. Тем временем после 1978 г. в Китае начала формироваться новая элитная группа. Как подчеркивает американский социолог А. Уолдер, существуют два пути формирования новой элиты: люди, склонные к науке и образованию, формируют экономическую и культурную элиту, а «преданность партии» ведет к формированию политической элиты [5]. Таким образом, сегодня в китайской элитной группе наблюдается следующая тенденция: вместе с тем что политическая элита сохраняет свою доминантную позицию, экономическая и культурная элиты также получили стремительное развитие. Это связано с увеличением значимости образования, человеческого капитала, преимуществами, которыми пользуются квалифицированные работники при вхождении в элитный слой.

Если сравнивать средний класс в российском и китайском обществах, то заметим, что в обоих государствах он сформировался в условиях радикальной социальной трансформации. В России такое явление связано с перестройкой и сменой политического режима, в Китае - с процессом экономической реформы, т. е. переходом от плановой системы к системе рыночной экономики.

Существуют различные подходы к количественному измерению среднего класса. Результаты исследования ИС РАН показывают, что доля среднего класса в современной России занимает около 14 % [6]. Различия в процентных соотношениях, представленных в разных источниках, свидетельствуют о том, что в российском обществе нет определенных социальных характеристик среднего слоя. В Китае широко применяются критерии Э. Райта и Дж. Голдторпа (производственные отношения, трудовые отношения, квалификация, профессия и т. д.). Более того, китайский социолог Лю Синь ввел новый критерий, согласно которому классификация определяется по степени владения властными ресурсами. По его определению, средний класс в китайских городах составляет 30 % [7]. Но если учесть значительное число представителей сельского населения, то окажется, что доля среднего класса в Китае достаточно мала. В данный момент состав среднего класса неоднороден, в основном представлен государственными служащими, работниками государственных предприятий и учреждений, частными предпринимателями, руководителями личных предприятий, «белыми воротничками» и интеллигенцией.

Что касается политической ориентации китайского среднего класса, он достаточно консервативно проявляет себя в политике. Это можно объяснить тем, что в конфуцианском обществе социальная культура и социально-политический настрой среднего класса сформировались на особом историческом фоне, который способствовал созданию уникальной черты этой социальной группы - верноподданности государственному управленческому строю.

Изменение социальной структуры в трансформирующемся обществе повлекло за собой целый ряд значимых социальных последствий. Произошло существенное расслоение в одном из главных социальных субъектов - рабочем классе. Тех, кто не смог приспособиться к новым условиям и овладеть новой технологией и продолжает лишь продавать рабочую силу в ее преимущественно физическом виде, считают «неудачным прекариатом». В России прекариат как отдельная социальная группа в структуре общества напрямую связана с неформальной занятостью, которая приводит к росту неустойчивой занятости. Прекаризация порождает эмоциональную, психологическую и социальную нестабильность, которая ведет к скрытому социальному конфликту и провоцирует протестное поведение людей.

В Китае прекариатом в основном считается часть мигрантов-рабочих, которая не заключает трудовой договор с работодателем и характеризуется нестабильной занятостью. Кроме того, в последние годы появилась еще одна крупная социальная группа прекариата - выпускники вузов. Их называют «муравьиное племя», потому что они во всех отношениях напоминают муравьев: живут колониями в «ужасной социальной темноте», умны, трудолюбивы, но их труд оплачивается крайне низко, о них никому не известно. «Муравьиное племя» является воплощением социального неравенства. Проблема низкооплачиваемого труда выпускников приводит к возникновению ненависти и социальных конфликтов в современном Китае.

Таким образом, основной причиной, обусловившей вышеперечисленные различия в социальных структурах России и Китая, является порядок реформы. В России наиболее глубокую реформу в первую очередь начали осуществлять в политической отрасли, тогда как в Китае она была проведена в экономической сфере. Именно это определило различия социальных структур двух стран и проявляется во многих аспектах (например, смена элиты, развитие среднего класса, пре-каризация). Кроме того, конфуцианская философия до сегодняшнего дня все еще способствует созданию уникальной черты социальных классов (в особенности относительно политической ориентации среднего класса).

Ссылки:

-

1. Jin Guantao, Liu Qingfeng. The Transformation of Chinese Society (1840–1956). The Fate of Its Ultrastable Structure in Modern Times. Beijing, 2011.

-

2. У Яао. Перевернутая Т-образная модель социальной структуры в современном Китае // Социология. 2016. № 3. С. 136–140.

-

3. Ли Циань. Социальная структура «перевернутая Т-образная» и социальное напряжение // Социологическое исследование. 2005. № 2. С. 55–73. На кит. яз.

-

4. Тихонова Н.Е. Малообеспеченные в современной России: специфика уровня и образа жизни // Социс. 2009. № 10. C. 29–40.

-

5. Walder A.G. The Political Dimension of Social Mobility in Communist State: Reflections on the Soviet Union and China // Research in Political Sociology. 1985. No. 1. P. 101–117.

-

6. Наумова Н. Переходный период: мировой опыт и наши проблемы // Коммунист. 1990. № 8. С. 3–14.

-

7. Лю Синь. Социальная структура и средний класс в городах Китая. Пекин, 2009. С. 147–159. На кит. яз.

Список литературы Сравнительный анализ социальных структур России и Китая

- Jin Guantao, Liu Qingfeng. The Transformation of Chinese Society (1840-1956). The Fate of Its Ultrastable Structure in Modern Times. Beijing, 2011.

- У Яао. Перевернутая Т-образная модель социальной структуры в современном Китае//Социология. 2016. № 3. С. 136-140.

- Ли Циань. Социальная структура «перевернутая Т-образная» и социальное напряжение//Социологическое исследование. 2005. № 2. С. 55-73. На кит. яз.

- Тихонова Н.Е. Малообеспеченные в современной России: специфика уровня и образа жизни//Социс. 2009. № 10. C. 29-40.

- Walder A.G. The Political Dimension of Social Mobility in Communist State: Reflections on the Soviet Union and China//Research in Political Sociology. 1985. No. 1. P. 101-117.

- Наумова Н. Переходный период: мировой опыт и наши проблемы//Коммунист. 1990. № 8. С. 3-14.

- Лю Синь. Социальная структура и средний класс в городах Китая. Пекин, 2009. С. 147-159. На кит. яз.