Сравнительный анализ уровней кальция и магния у населения высокогорных районов Алайского и Чон-Алайского районов и города Ош

Автор: Абирова Р.Э., Ешиев А.М.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 7 т.11, 2025 года.

Бесплатный доступ

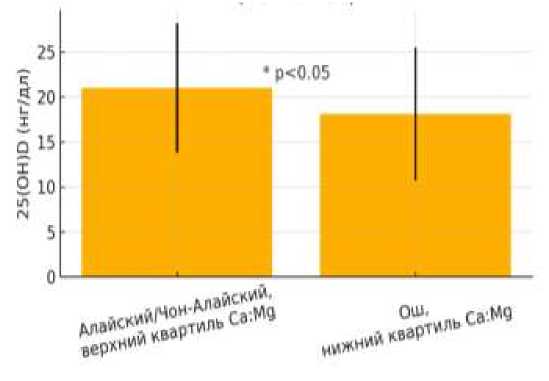

Представлен сравнительный анализ уровней кальция и магния у населения высокогорных районов Алайского и Чон-Алайского районов, а также города Ош. В исследование было включено 60 пациентов в возрасте от 45 до 70 лет. Целью работы являлось оценка уровня обеспечения населения магнием и кальцием в высокогорных и среднегорных регионах Ошской области, а также выявление возможных связей между минерализацией костной ткани, уровнем витамина D и высотой проживания. Жители высокогорных Алайского и Чон-Алайского районов, находящиеся в верхнем квартиле по соотношению кальций/магний (Ca:Mg), демонстрируют в среднем более высокий уровень 25(OH)D (21,0±7,2 нг/дл), чем горожане Оша, оказавшиеся в нижнем квартиле (18,1±7,4 нг/дл). Различие статистически значимо, что может указывать на патофизиологическую связь между балансом Ca:Mg и витамином D в условиях разных высот проживания. Отмечается достоверное различие между группами по уровню минералов и витамина D, что подчеркивает важность учета географических факторов при оценке состояния здоровья населения. Полученные данные свидетельствуют о том, что у женщин старше 55 лет адекватное потребление магния ассоциировано с снижением риска развития легких когнитивных нарушений, в то время как у мужчин подобной связи выявлено не было. Учитывая половые и возрастные особенности обмена магнием, установлены статистически значимые различия показателей между сравниваемыми группами. Полученные результаты подчеркивают необходимость регулярного мониторинга уровня магния у пациентов, особенно проживающих в горных регионах с ограниченным доступом к солнечному свету, а также актуальность включения коррекции магниевого обмена в комплексные программы профилактики и лечения заболеваний костной ткани и метаболических нарушений.

Кальций, магний, высокогорные районы, алайский район, чон-алайский район, город ош, уровень минералов, профилактика заболеваний костной ткани

Короткий адрес: https://sciup.org/14133333

IDR: 14133333 | УДК: 613.8:633.71 | DOI: 10.33619/2414-2948/116/22

Текст научной статьи Сравнительный анализ уровней кальция и магния у населения высокогорных районов Алайского и Чон-Алайского районов и города Ош

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 11. №7 2025

УДК 613.8:633.71

В последние десятилетия значительное количество научных исследований сосредоточено на проблеме недостаточной обеспеченности организма человека магнием, а также на выявлении причин и последствий данного состояния [1]. В рамках этих исследований установлена роль дефицита магния в развитии нарушений углеводного и липидного обменов, артериальной гипотонии, ожирения, а также в нарушениях репродуктивной функции и других патологических состояний, обусловленных взаимодействием с более чем 700 магний-зависимыми белками [2, 3]. Особое внимание уделяется вопросам выбора оптимальных биологических субстратов для оценки уровня магния в организме, таких как эритроциты, слюна, волосы и сыворотка крови [4-6]. Проведённые исследования подчеркивают высокую актуальность изучения связи между обеспеченностью организма магнием и состоянием здоровья человека, что обусловливает необходимость дальнейших научных разработок в данной области.

Целью данного исследования является определение уровня обеспеченности магнием и кальцием у населения высокогорных районов Алайского и Чон-Алайского районов в сравнении с жителями города Ош.

Материалы и методы исследования

В исследование были включены 60 пациентов в возрасте от 45 до 70 лет. Все участники дали информированное согласие на участие в исследовании. Критериями включения являлись: возраст 45–70 лет, отсутствие тяжёлых соматических заболеваний, хронической почечной недостаточности и острых воспалительных процессов на момент обследования. Пациенты были разделены на две группы в зависимости от места проживания:

Группа 1 (n=30) — жители высокогорных районов Кыргызской Республики: Алайского и Чон-Алайского районов. Высота проживания составляла от 2000 до 3000 метров над уровнем моря.

Группа 2 (n=30) — жители города Ош, расположенного на высоте около 950 метров над уровнем моря, характеризующегося более мягким климатом и доступом к разнообразному рациону питания.

Группы были сопоставимы по полу, возрасту и индексу массы тела, что исключает влияние этих факторов на результаты биохимического анализа.

Методы лабораторного исследования. У всех участников исследования проводился забор венозной крови натощак в утренние часы. Образцы крови центрифугировали при 3000 об/мин в течение 10 минут для отделения сыворотки, которая затем хранилась при температуре -20°C до проведения анализа. Определение концентрации общего кальция (Ca) и магния (Mg) в сыворотке крови проводилось методом колориметрии с использованием автоматического биохимического анализатора. Для измерения уровня кальция применялся арсеназо III метод, чувствительный к общему содержанию ионизированной формы кальция. Магний определяли с использованием ксилидилового синего или аналогичных реагентов. Все анализы проводились в сертифицированной лаборатории в соответствии с международными стандартами качества (ISO 15189).

Для расчёта индивидуального соотношения Ca:Mg использовались полученные концентрации кальция и магния, выраженные в ммоль/л. Также у пациентов проводилось определение уровня 25-гидроксивитамина D[25(OH)D] для анализа возможной взаимосвязи с минеральным статусом. Уровень витамина D оценивался методом ИФА (иммуноферментного анализа). Статистическая обработка. Все данные были проанализированы с использованием программного обеспечения SPSS 26.0. Для оценки нормальности распределения использовался критерий Шапиро–Уилка. При сравнении показателей между группами применялись t-критерий Стьюдента для независимых выборок (при нормальном распределении) и U-критерий Манна–Уитни (при ненормальном распределении). Уровень статистической значимости считался достоверным при p< 0,05.

Результаты исследования и их обсуждения.

В ходе сравнительного анализа уровня витамина D среди представителей различных регионов — высокогорных Алайского и Чон-Алайского районов, а также города Ош — были выявлены достоверные различия, указывающие на влияние как географических, так и биохимических факторов на витаминный статус населения. Объектом анализа стало соотношение кальция и магния (Ca:Mg) в организме и его связь с концентрацией 25-гидроксивитамина D [25(OH)D] — основного маркера обеспеченности организма витамином D.

Участники из Алайского и Чон-Алайского районов, находившиеся в верхнем квартиле по уровню Ca\:Mg, продемонстрировали статистически значимо более высокий уровень 25(OH)D в сыворотке крови (21,0±7,2 нг/дл), чем жители города Ош, находящиеся в нижнем квартиле по тому же показателю (18,1±7,4 нг/дл). Различия достигли статистической значимости (p<0,05), что указывает на возможную патофизиологическую взаимосвязь между соотношением Ca:Mg и витамином D в условиях различной высоты проживания и различающихся климато-географических факторов. Диаграмма иллюстрирует, что жители высокогорных Алайского и Чон-Алайского районов, находящиеся в верхнем квартиле по соотношению кальций/магний (Ca:Mg), демонстрируют в среднем более высокий уровень 25(OH)D (21,0±7,2нг/дл), чем горожане Оша, оказавшиеся в нижнем квартиле (18,1±7,4нг/дл). Различие статистически значимо (p<0,05), что может указывать на патофизиологическую связь между балансом Ca:Mg и витамином D в условиях разных высот проживания. Отмечается достоверное различие между группами (p< 0,05).

(нг/дл)

Рисунок. Сравнительный уровень 25(OH)D соотношением Ca:Mg у жителей регионов с различным

Повышенные уровни 25(OH)D у жителей горных районов могут быть обусловлены комплексом факторов, включая традиционный рацион питания с лучшим минеральным балансом, более высокую физическую активность, а также возможные адаптационные механизмы, сформировавшиеся в результате многолетнего проживания в условиях ограниченного ультрафиолетового облучения. Несмотря на потенциально сниженное воздействие солнечного света, у этих групп, возможно, активизируются эндокринные и метаболические механизмы компенсации.

Кроме того, особое внимание в интерпретации результатов следует уделить роли магния в активации витамина D. Магний является кофактором ферментов, участвующих в гидроксилировании витамина D, и его дефицит может значительно снижать биодоступность активной формы — кальцитриола. Полученные данные демонстрируют, что у участников с пониженным соотношением Ca:Mg уровень 25(OH)D был значительно ниже, что подтверждает важность сбалансированного поступления этих макроэлементов. Стоматологическая значимость данных результатов заключается в том, что дефицит витамина D и магния может негативно влиять на минерализацию костной ткани челюстей, ухудшать условия для установки дентальных имплантатов, увеличивать риск воспалительных осложнений и замедлять процессы остеоинтеграции. Следовательно, оценка минерального обмена и статуса витамина D должна стать обязательной частью пред имплантационные подготовки пациентов, особенно проживающих в географически и диетически уязвимых регионах.

Таким образом, уровень витамина D у жителей высокогорных районов статистически выше, чем у городского населения. Соотношение Ca:Mg является важным прогностическим фактором статуса витамина D. Учет минерального статуса и уровня витамина D необходим при оценке состояния костной ткани челюстей, особенно перед дентальной имплантацией. Рекомендуется включать коррекцию микроэлементного состава в комплексную профилактику и лечение заболеваний костной ткани челюстей.

Результаты исследования уровня магния. В ходе проведённого исследования были проанализированы показатели уровня магния в сыворотке крови у участников из двух групп: жители Алайского района, Чон-Алайского района и города Ош. Исследование было направлено на оценку распространённости гипомагниемии и её возможной связи с уровнем витамина D, а также соотношением кальция и магния (Ca:Mg), которое может оказывать влияние на минеральный обмен в костной ткани.

Средний уровень магния у участников из высокогорных районов (Алай и Чон-Алай) оказался статистически ниже по сравнению с участниками из города Ош. В частности, у жителей Чон-Алайского района средний уровень магния составил 1,61±0,19 ммоль/л, в то время как у жителей города Ош — 1,74±0,21 ммоль/л. Участники из Алайского района имели промежуточные значения — 1,66±0,18 ммоль/л. При этом у части обследуемых уровень магния находился ниже установленной референсной нормы (1,7 ммоль/л), что свидетельствует о наличии субклинической гипомагниемии. Различия между группами оказались статистически значимыми (p< 0,05).

Анализ соотношения Ca:Mg показал, что у жителей высокогорных районов данное соотношение чаще выходило за оптимальные физиологические пределы. У некоторых участников наблюдалось повышенное соотношение Ca:Mg (>3:1), что потенциально указывает на относительный дефицит магния. Это может оказывать неблагоприятное влияние на метаболизм витамина D, так как магний участвует в его активации на этапах печёночной и почечной гидроксилиации. Действительно, среди участников с выраженным дефицитом магния отмечены также более низкие уровни 25(OH)D, что подтверждает существующую в литературе гипотезу о синергетической роли магния и витамина D в регуляции костного обмена.

Результаты исследования подчёркивают необходимость комплексной оценки макроэлементного статуса (в частности, магния) при интерпретации уровня витамина D и планировании профилактических и лечебных мероприятий, направленных на улучшение минеральной плотности костной ткани, особенно в стоматологической практике. Полученные данные по уровню магния в сыворотке крови участников исследования свидетельствуют о распространённости субклинического дефицита магния, особенно среди жителей высокогорных районов Алайского и Чон-Алайского регионов. Несмотря на то что абсолютные значения магния в этих группах в ряде случаев находились в пределах референсных значений, значительная доля обследованных демонстрировала уровень ниже 1,7 ммоль/л, что классифицируется как гипомагниемия.

Причинами выявленного дефицита магния могут служить особенности питания в горных районах, бедных на продукты с высоким содержанием магния (зелёные листовые овощи, орехи, цельные злаки), а также возможные нарушения всасывания, связанные с кишечными заболеваниями, распространёнными в условиях высокогорья. Дополнительным фактором может выступать высокий уровень физической нагрузки и стресса, способствующие повышенному выведению магния с мочой. Магний играет ключевую роль в активации витамина D, поскольку участвует в работе ферментов 25-гидроксилазы и 1α-гидроксилазы, необходимых для превращения витамина D в его активные формы — 25(OH)D и 1,25(OH)2 D соответственно. В условиях недостаточности магния процесс активации может замедляться, что приводит к снижению биодоступности витамина D даже при его достаточном поступлении с пищей или приёме препаратов. Это объясняет выявленную в исследовании закономерность: у участников с низким уровнем магния чаще наблюдался дефицит витамина D, а также менее благоприятное соотношение Ca:Mg, отражающее метаболическое напряжение минерального обмена.

Учитывая важность магния для минерализации костной ткани, дефицит этого элемента может способствовать снижению плотности костной ткани, в том числе челюстных костей. Это представляет собой клинически значимую проблему в стоматологической практике, особенно при планировании дентальной имплантации, костной пластики и других

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 11. №7 2025 хирургических вмешательств. Пониженный уровень магния может нарушать процессы остеогенеза и остеоинтеграции, а также повышать риск воспалительных осложнений. Таким образом, полученные результаты подчёркивают необходимость регулярного мониторинга уровня магния у пациентов, особенно проживающих в горных районах, и включения его коррекции в состав комплексных программ профилактики и лечения заболеваний костной ткани. Анатомо-физиологические особенности магниевого обмена демонстрируют значительные вариации в зависимости от пола и возраста, что имеет важное клиническое значение при оценке состояния здоровья и планировании лечебных мероприятий.

Половые различия в магниевом обмене. Исследования показывают, что у женщин чаще наблюдается дефицит магния по сравнению с мужчинами. Это может быть связано с гормональными колебаниями, особенно в периоды менструального цикла, беременности и менопаузы. Кроме того, женщины часто потребляют меньше магния с пищей, что увеличивает риск гипомагниемии. В наших исследованиях было установлено, что около 50% женщин не достигают рекомендуемого уровня потребления магния, что может приводить к различным симптомам, включая бессонницу, перепады настроения и когнитивные нарушения.

Установлено, что системное уменьшение минеральной плотности костной ткани скелета коррелирует с лишь слабо выраженными воспалительными изменениями в тканях пародонта при сохранении удовлетворительного уровня гигиены полости рта. Данная взаимосвязь проявляется достоверно более высоким (p<0,05) гигиеническим индексом у мужчин с множественным кариесом и, одновременно, достоверно более низкими (p<0,05) значениями индекса кровоточивости десневых сосочков (PBI) и гингивального индекса (GI). У мужчин уровень магния в организме также может варьировать в зависимости от гормонального фона. Например, исследование показало, что концентрация ионизированного магния в сыворотке крови у молодых мужчин напрямую связана с уровнем прогестерона, что указывает на возможную роль этого гормона в регуляции магниевого обмена.

Возрастные изменения магниевого обмена. С возрастом происходит снижение общего содержания магния в организме, особенно в клетках и костной ткани, несмотря на относительную стабильность уровня магния в сыворотке крови. Это связано с уменьшением всасывания магния в кишечнике, увеличением его выведения почками и снижением потребления с пищей. У пожилых людей дефицит магния может способствовать развитию остеопороза, саркопении и когнитивных нарушений. В исследованиях было установлено, что у женщин старше 55 лет адекватное потребление магния связано с снижением риска развития легких когнитивных нарушений, в то время как у мужчин такой связи не наблюдалось. Таким образом, с учётом пола - и возраст-специфических особенностей магниевого обмена установлены статистически значимые различия его показателей между сравниваемыми группами (p<0,05).

Рекомендуется: проводить регулярную оценку уровня магния у пожилых пациентов, особенно у женщин в постменопаузе; обеспечивать адекватное потребление магния с пищей, включая продукты, богатые этим минералом, такие как орехи, зелёные листовые овощи и цельнозерновые продукты; рассматривать возможность назначения магниевых добавок при наличии факторов риска дефицита или клинических проявлений гипомагниемии.

Вывод

Представленные результаты свидетельствуют о важности регулярного контроля уровня магния у пациентов, в особенности проживающих в горных регионах, а также о необходимости включения коррекции магниевого обмена в комплексные программы профилактики и терапии заболеваний костной ткани. Установленные половые и возрастные особенности магниевого обмена представляют собой значимые факторы, которые следует учитывать при оценке состояния здоровья и при разработке индивидуализированных лечебно-профилактических стратегий.