Сравнительный анализ возмущений ПЭС над зонами действия тропических циклонов в северо-западной части Тихого океана

Автор: Полякова А.С., Перевалова Н.П.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 1 т.1, 2015 года.

Бесплатный доступ

Проведено исследование возмущений полного электронного содержания (ПЭС), связанных с тропическими циклонами (ТЦ). Исследование выполнено на основе статистического анализа шести тропических циклонов различной интенсивности, наблюдавшихся в северо-западной части Тихого океана в сентябре-ноябре 2005 г. Использовались данные международной сети фазовых двухчастотных наземных приемников GPS и метеорологического архива NCEP/NCAR Reanalysis. Показано, что в спокойных геомагнитных условиях интенсивность вариаций ПЭС различных диапазонов периодов (2-20 и 20-60 мин) увеличивается в периоды максимальной фазы ТЦ. Наибольшая амплитуда вариаций ПЭС регистрируется в те моменты, когда скорость ветра в ТЦ и площадь циклона максимальны. Усиление интенсивности вариаций ПЭС более явно, когда в регионе действует несколько циклонов одновременно. Установлено, что реакция ионосферы на действие ТЦ может наблюдаться только тогда, когда циклон достигает стадии тайфуна. Отклик ионосферы на ТЦ более отчетлив на низких углах места спутника GPS.

Пэс, тропические циклоны, ионосферные возмущения

Короткий адрес: https://sciup.org/142103554

IDR: 142103554 | УДК: 550.388.2 | DOI: 10.12737/6594

Текст научной статьи Сравнительный анализ возмущений ПЭС над зонами действия тропических циклонов в северо-западной части Тихого океана

Тропические циклоны (ТЦ) являются одними из самых драматических и разрушительных геофизических явлений. ТЦ представляют собой мощные вихревые структуры, зарождающиеся в экваториальной тропосфере над океанами. После образования ТЦ перемещаются преимущественно по направлению общей циркуляции, под которой понимают систему крупномасштабных течений воздушных масс в земной атмосфере. Стадии развития ТЦ принято классифицировать согласно максимальной установившейся скорости ветра в циклоне, которая определяется как усредненная за 10 мин скорость ветра, зафиксированная в свободном пространстве стены воронки циклона на высоте 10 м над уровнем моря [Emanuel, 2003]. Стена воронки — это кольцо, примыкающее непосредственно к глазу циклона и характеризующееся наиболее мощными ветрами и осадками [Terry, 2007]. Циклон с максимальной скоростью ветра менее 17 м/с называют тропической депрессией, 18–32 м/с — тропическим штормом. Когда скорость превышает 33 м/с, считается, что циклон достиг стадии урагана. В Юго-Восточной Азии ТЦ в стадии урагана носят название тайфунов [Emanuel, 2003].

Тропические циклоны могут быть одним из источников внутренних атмосферных волн (ВАВ). Исследования гравитационных волн на основе моделирования показали, что над зонами действия ТЦ в верхней атмосфере существуют ВАВ с горизонтальными длинами волн 15–600 км и периодами от 20 мин до 11 ч [Chan-Ming et al., 2002; Kim et al., 2005; Kuester et al., 2008]. Зародившись в нижних слоях атмосферы, ВАВ при благоприятных условиях могут подниматься до высот ионосферы и вызывать возмущения электронной концентрации, проявляющиеся как перемещающиеся ионосферные возмущения (ПИВ) [Kazimirovsky, 2002].

Возмущения в ионосфере, вызванные действием тропических циклонов, регистрировались различными методами: с помощью измерений доплеровского сдвига частоты и фарадеевского вращения плоскости поляризации зондирующего сигнала, вертикального и наклонного зондирования, ракетного зондирования и GPS.

Авторы работы [Xiao et al., 2007], основываясь на измерениях доплеровского сдвига частоты, проведенных во время действия 24 тайфунов, для 22 из них выявили наличие в ионосфере среднемасштабных ПИВ с периодом около 20 мин. Возмущения оказывались более интенсивными, когда тайфун достигал побережья или находился над материком. Кроме того, с помощью данных радаров некогерентного рассеяния в период прохождения мощных ТЦ вблизи точки наблюдения были обнаружены волновые возмущения в ионосфере с периодами 13– 14 мин [Huang et al., 1985] и 90 мин [Bishop et al., 2006].

Измерения критической частоты F2-слоя ионосферы f o F2 с помощью ионозондов вертикального зондирования выявили изменения значений f о F2, достигающие 10–20 % в моменты прохождения тайфунов вблизи побережья [Liu et al., 2006; Vanina-Dart et al., 2011; Rice et al., 2012]. Авторы работы [Vanina-Dart et al., 2011] считают, что увеличение [Rice et al., 2012] или уменьшение [Liu et al., 2006] f о F2 может быть связано с задержкой момента измерения относительно времени зарождения циклона.

Анализ короткопериодных временных вариаций максимальных наблюдаемых частот сигналов наклонного зондирования на трассах Магадан–Иркутск, Норильск–Иркутск, Хабаровск–Иркутск, проведенный с 2005 по 2009 г., выявил временные интервалы усиления мощности спектра сигнала на определенных частотах, не связанные с проявлением гелио-геомагнитной активности или прохождением атмосферных фронтов и солнечного терминатора вблизи точки отражения луча наклонного зондирования [Черниговская и др., 2010; Chernigovskaya et al., 2010]. По мнению авторов, усиление мощности спектра может являться проявлением ПИВ, связанных с распространением в ионосфере ВАВ с периодами 1–5 ч. Источниками таких волн могли служить ТЦ, действовавшие в северо-западной акватории Тихого океана в эти периоды времени.

Основываясь на данных ракетных измерений, авторы работы [Vanina-Dart et al., 2008] зарегистрировали значительное уменьшение электронной концентрации и подъем нижней границы D-слоя ионосферы в течение активной фазы ТЦ. Было сделано предположение, что указанные эффекты являются следствием воздействия на ионосферу гравитационных волн, генерируемых циклоном.

Исследования воздействия ТЦ на ионосферу с помощью GPS-сигналов наталкиваются на трудности из-за незначительной амплитуды ионосферного отклика на тропосферные возмущения [Perevalova, Ishin, 2011]. Так, в работе [Afraimovich et al., 2008] попытка выявить возмущения, связанные с прохождением тайфуна Saomai, потерпела неудачу в связи с тем, что время действия ТЦ совпало с магнитной бурей. Авторам не удалось выделить ионосферные возмущения, однозначно связанные с действием тайфуна. Таким образом, можно заключить, что поиск слабых ионосферных возмущений, связанных с действием ТЦ, следует проводить в спокойной геомагнитной обстановке. Кроме того, чтобы исключить влияние экваториальной аномалии ионизации, изучение поведения ПЭС должно проводиться только в вечерние/ночные часы местного времени [Perevalova, Ishin, 2011; Polyakova, Perevalova, 2011].

Так, в работе [Mao et al., 2010] во время действия тайфуна Matsa с помощью данных GPS-измерений, полученных более чем на 50 станциях в спокойных геомагнитных условиях, обнаружено увеличение ПЭС относительно месячных медианных значений примерно на 5 TECU. Увеличение регистрировалось, когда тайфун достигал побережья. Кроме того, на основе исследования более десяти циклонов авторами работы [Bishop et al., 2006; Bishop and Straus, 2006] было зарегистрировано увеличение частоты сбоев GPS-сигнала на территории радиусом около 1200 км от центра циклона.

На основе анализа данных GPS было установлено [Zakharov, Kunitsyn, 2012], что в течение стадии быстрого роста/спада мощности урагана наблюдается увеличение активности акустико-гравитационных волн (АГВ) на 20–30 % по сравнению с соседними днями. С использованием методов GPS-интерферометрии авторы показали, что возникновение АГВ, связанных с действием циклонов, географически связано с местами орографических возмущений, а возбуждение волновых структур наиболее эффективно в моменты быстрого увеличения/спада интенсивности урагана.

Нами разработан метод сравнительного анализа данных GPS и метеоархива NCEP/NCAR Reanalysis, который позволяет не только зарегистрировать ПИВ, но и однозначно проследить их связь с циклонами. На примере ураганов, действовавших вблизи атлантического побережья США, на основе разработанного нами метода установлено, что в период наивысшей стадии развития ТЦ в ионосфере регистрируется увеличение амплитуды вариаций ПЭС с периодами 2–20 и 20–60 мин, при этом амплитуда длиннопериодных колебаний возрастает сильнее, чем короткопериодных [Polyakova, Perevalova, 2011]. Наибольшее усиление вариаций ПЭС наблюдается в те моменты, когда скорость ветра в ТЦ достигает максимального значения.

В данной работе на основе сравнительного анализа данных GPS и метеоархива NCEP/NCAR Reanalysis

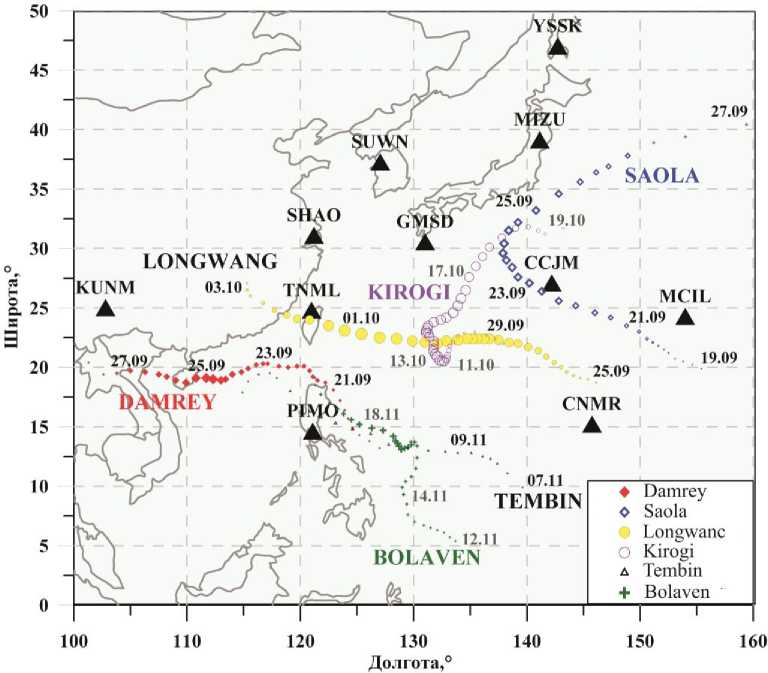

Рис. 1. Траектории исследуемых циклонов. Размер символа пропорционален скорости ветра в циклоне, зарегистрированной в данный момент времени. Треугольниками показаны станции GPS, выбранные для проведения анализа возмущений ПЭС. Цветной рисунок доступен в электронной версии статьи

проведено исследование вариаций параметров ионосферной плазмы во время действия нескольких различных по интенсивности ТЦ, наблюдавшихся в северо-западной части Тихого океана.

1. ДАННЫЕ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА

Исследование отклика ионосферы на ТЦ проводилось для шести циклонов различной мощности, действовавших в северо-западной части Тихого океана в сентябре–ноябре 2005 г.: Damrey (20–27.09.2005), Saola (20–26.09.2005), Longwang (25.2009–02.10.2005), Kirogi (10–19.10.2005), Tembin (07–11.11.2005), Bolaven (13–20.11.2005). Траектории исследуемых циклонов показаны символами на рис. 1 (данные о ТЦ взяты с []).

Для детектирования возмущений ионосферной плазмы использовались данные вариаций ПЭС, полученные на глобальной сети наземных двухчастотных приемников GPS []. Для исследования были выбраны 11 станций GPS, расположенных в зоне действия указанных циклонов (треугольники на рис. 1). Исходные ряды данных фильтровались в двух диапазонах периодов: 2–20 и 20–60 мин с целью выделения колебаний соответствующих периодов. Волновые возмущения в указанных диапазонах периодов регистрировались ранее в экспериментальных работах, посвященных исследованию отклика ионосферы на ТЦ [Huang et al., 1985; Xiao et al., 2007; Polyakova, Perevalova, 2011]. В соответствии с описанными в работе [Polyakova, Perevalova, 2011] закономерностями анализировались данные для спутников GPS PRN02, PRN04, PRN10, наблюдавшихся в вечерние/ночные часы местного времени. Спокойная геомагнитная обстановка в период действия циклонов благоприятствовала выявлению возмущений ПЭС, вызванных циклонами, — Kp-индекс не превышал 4, Dst-индекс не опускался ниже –50 нТл (информация о поведении индексов геомагнитной активности получена с [; ru/ spidr]).

Для обнаружения ионосферных вариаций, связанных с действием ТЦ, использовался метод картирования интенсивности возмущений ПЭС, разработанный авторами работы [Polyakova, Perevalova, 2011]. Метод заключается в том, что на карты распределения приземных метеорологических параметров наносятся символами координаты ионосферных точек лучей приемник — спутник GPS. Размер каждого символа пропорционален абсолютному значению амплитуды колебаний ПЭС |dI(t)|, зарегистрированному на данном луче в данный момент времени. Указанный метод позволяет оценить пространственную локализацию возмущений ПЭС в сравнении с распределениями метеорологических величин. Для построения карт метеопараметров использовались 6-часовые данные архива NCEP/NCAR Reanalysis [].

2. ВОЗМУЩЕНИЯ ПЭСВ ПЕРИОДЫ ДЕЙСТВИЯ ТРОПИЧЕСКИХ ЦИКЛОНОВ 2.1. ТЦ Saola, Damrey, Longwang

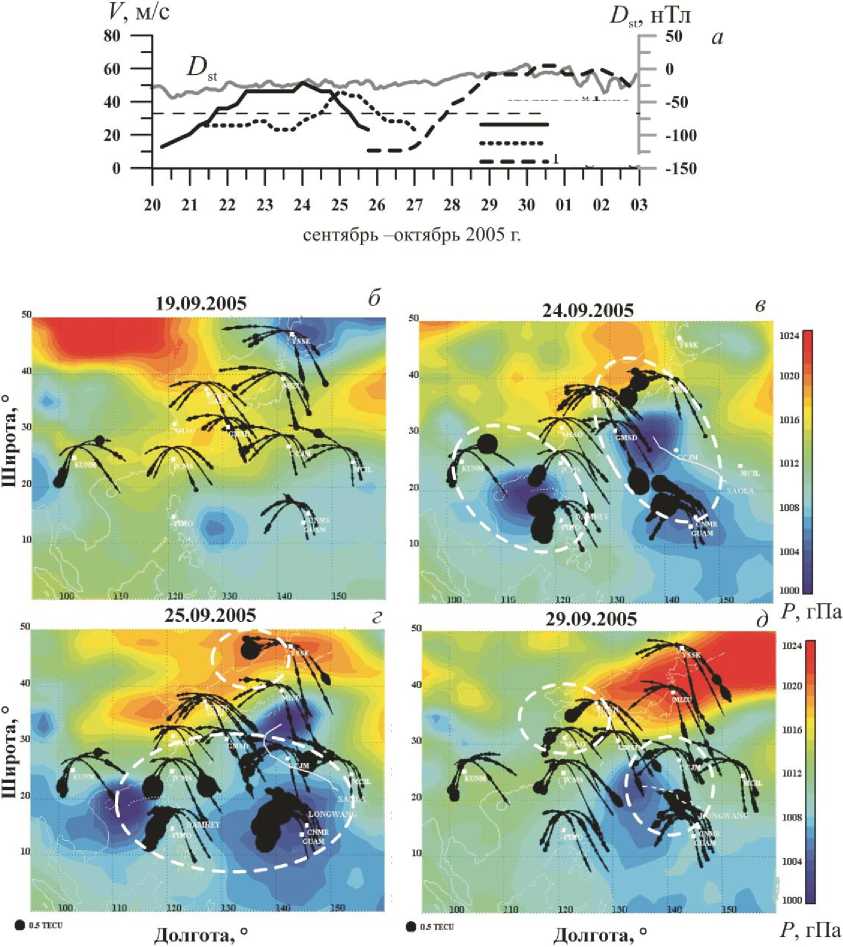

С 20 сентября по 3 октября в северо-западной части Тихого океана одновременно действовали три мощных циклона. ТЦ Damrey наблюдался с 20 по 27 сентября, 24 сентября он достиг стадии тайфуна (скорость ветра в ТЦ превысила 33 м/с), 25 сентября в циклоне регистрировалась наибольшая скорость ветра (около 45 м/с) и наименьшее давление (948 гПа). ТЦ Saola возник 20 сентября, 22–25 сентября он находился в стадии тайфуна. Максимальная скорость ветра в циклоне (более 50 м/с) регистрировалась 24 сентября, давление в центре ТЦ в этот день опустилось до минимального значения 948 гПа. ТЦ Longwang возник 25 сентября, в стадии тайфуна циклон находился с 27 сентября по 2 октября. Наибольшая скорость ветра (53 м/с) была зарегистрирована 29 сентября, а наименьшее давление наблюдалось 1 октября и составило 924 гПа. Распределения скорости ветра в этих ТЦ представлены на рис. 2, а .

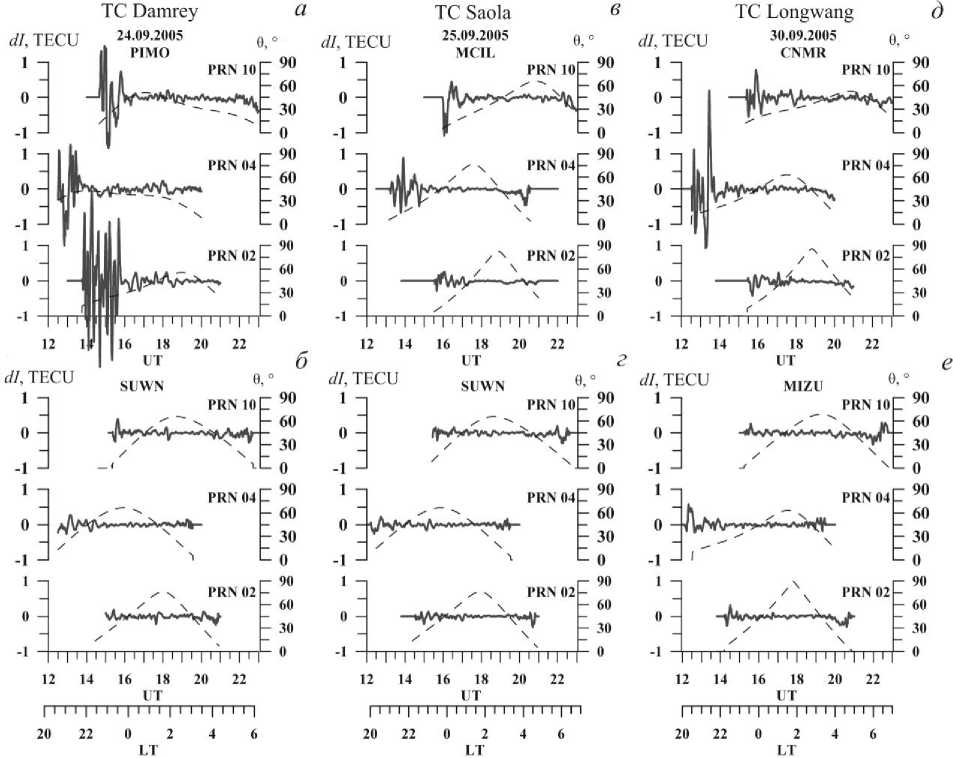

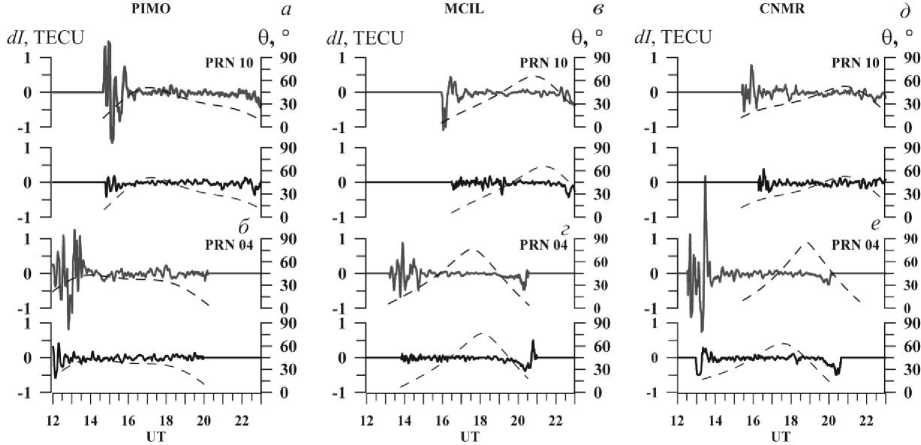

На рис. 3 показаны примеры возмущений во временных вариациях ПЭС, которые были получены в вечерние/ночные часы местного времени в дни максимального развития трех указанных циклонов: 24 сентября — ТЦ Damrey (рис. 3, а , б ), 25 сентября — ТЦ Saola (рис. 3, в , г ), 30 сентября — ТЦ Longwang (рис. 3, д , е ). Для каждого циклона представлены вариации ПЭС на станциях, близких к траектории ТЦ и удаленных от ТЦ. Штриховой кривой на панелях показаны изменения углов места θ соответствующих спутников GPS. Видно, что на станциях, близко расположенных к траекториям ТЦ (PIMO, CCJM, CNMR), в моменты наивысшего развития циклонов регистрировалось значительное усиление возмущений ПЭС. На станциях, удаленных от центра циклонов, увеличения амплитуды вариаций ПЭС не наблюдалось.

Следует отметить, что максимальные возмущения ПЭС регистрировались при низких (θ≤40°) углах места луча приемник–GPS. Это могло быть связано либо с большей длиной таких лучей в ионосфере, т. е. являться откликом ионосферы, либо с задержкой радиосигнала в тропосфере — как известно, влияние тропосферы наиболее сильно сказывается именно на низких углах места [Xu, 2007]. Проведенный анализ показал, что при расчетах ПЭС по двухчастотным фазовым измерениям тропосферная задержка исключается, так как она не зависит от частоты радиоволны. Подробное обсуждение этого вопроса и математические доказательства приведены в разделе 3. Следовательно, более сильный отклик на низких лучах места отражает возмущение электронной концентрации в ионосфере и обусловлен большой длиной луча приемник–GPS. Аналогичные результаты были получены ранее для ТЦ Rita и Wilma [Polyakova, Perevalova, 2011]. Наши выводы согласуются также с результатами работы [Rolland et al., 2011], в которой было отмечено, что на больших расстояниях от эпицентра слабый отклик ионо- сферы на землетрясение удается выявить только на углах места ниже 40°. Таким образом, можно заключить, что регистрация вариаций ПЭС, рассчитанных по двухчастотным фазовым измерениям на низких углах места, является эффективным средством выделения слабых ионосферных возмущений.

На рис. 2, б – д показана пространственновременная динамика колебаний ПЭС и вариации приземного давления (заливка) в период действия трех ТЦ. Черными кружками разного размера нанесены траектории ионосферных точек для спутников PRN02, PRN04, PRN10, наблюдавшихся в вечер-нее/ночное время на 11 станциях GPS. Размер каждого кружка пропорционален амплитуде вариаций ПЭС, зарегистрированной в ионосферной точке с соответствующими координатами. Круг внизу рисунка отображает масштаб | dI ( t )|=0.5 TECU. 19 сентября метеорологическая обстановка в регионе была достаточно спокойной. Амплитуда колебаний ПЭС в этот день на всех станциях незначительна (рис. 2, б ). 24 сентября скорость ветра в ТЦ Saola достигла максимального значения, при этом регистрировалось усиление амплитуды вариаций ПЭС на станциях CNMR, CCJM, MIZU, расположенных вблизи центра данного циклона (рис. 2, в ). 25 сентября, когда в регионе одновременно действовали три циклона (при этом Saola, Damrey находились в наивысшей стадии развития), наблюдалась максимальная амплитуда колебаний ПЭС, которая более чем в два раза превышала амплитуду флуктуаций ПЭС в спокойных условиях (рис. 2, г ). Интенсивность вариаций ПЭС была наибольшей на тех станциях, которые находились ближе к зонам действия трех циклонов. 29 сентября повышенные значения амплитуды вариаций ПЭС регистрировались на станциях, расположенных вблизи центра ТЦ Longwang, скорость ветра в котором достигла максимального значения. Однако интенсивность возмущений ПЭС оказалась меньше, чем 25 сентября. На остальных станциях в этот день величина амплитуды колебаний ПЭС опустилась до невозмущенного уровня (рис. 2, д ).

Полученные результаты согласуются с данными работ [Perevalova, Polekh, 2009; Perevalova, Ishin, 2011], в которых отмечалось усиление интенсивности колебаний критической частоты и высоты основания слоя F2 с периодами 1.5–6 ч, а также возмущений ПЭС с периодами 60–90 мин во время наивысшего развития ТЦ Damrey, Saola и Longwang.

Динамика интенсивности колебаний ПЭС с периодами 20–60 мин повторяла динамику колебаний с периодом 2–20 мин, однако амплитуда длиннопе-риодных колебаний превышала амплитуду коротко-периодных более чем в два раза, что соответствует результатам, полученным в работе [Polyakova, Perevalova, 2011].

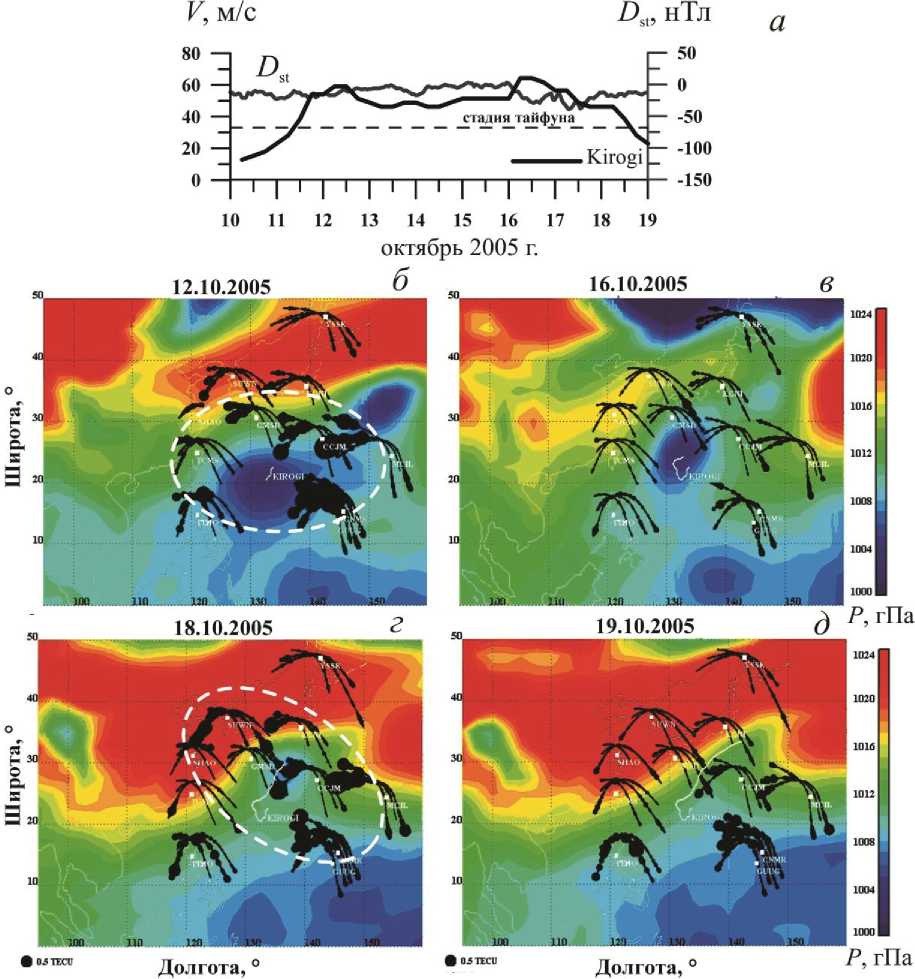

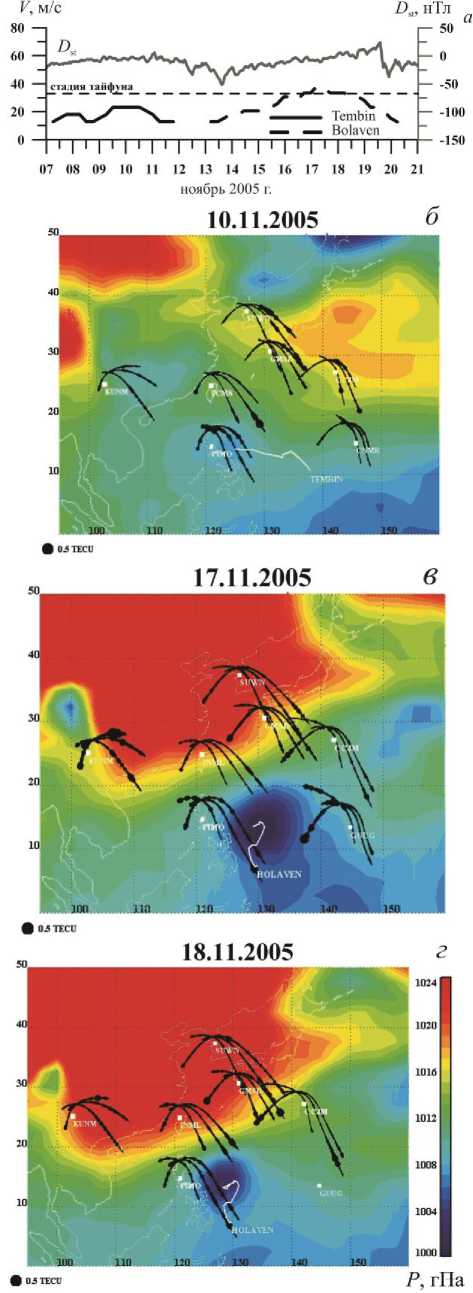

2.2. ТЦ Kirogi, Tembin, Bolaven

ТЦ Kirogi возник 10 октября, в стадии тайфуна он находился с 11 по 18 октября. Циклон имел два пика скорости ветра (рис. 4, а ): 60 м/с (12 октября) и 65 м/с (16 октября). Давление в центре циклона опускалось в эти дни до 937 и 939 гПа соответственно.

стадия тайфуна

-Saola Damrey Longwang

Рис. 2. Скорость ветра в ТЦ Saola (черная кривая), Damrey (пунктир), Longwang (штриховая линия), серой кривой показаны вариации индекса D st ( а ). Интенсивность колебаний ПЭС с периодами 2–20 мин (черные кружки разного диаметра) и вариации приземного давления (заливка) во время действия циклонов Damrey, Saola, Longwang. Жирные белые кривые — траектории циклонов ( б – д ). Квадратами отмечено положение станций GPS. В левом нижнем углу каждой панели показан круг, соответствующий | dI ( t )|=0.5 TECU. Белые штриховые овалы — область наибольшего возрастания амплитуды вариаций ПЭС. Цветной рисунок доступен в электронной версии статьи

-

19 октября скорость ветра в циклоне упала до 31 м/с, а давление поднялось до 1000 гПа — циклон перешел в фазу тропической депрессии.

На рис. 4, б–д показана пространственновременная динамика колебаний ПЭС (черные кружки разного размера) с периодами 2–20 мин и вариации приземного давления (сплошная заливка) во время действия циклона. Наибольшая амплитуда колебаний ПЭС наблюдалась 12–14 октября, когда скорость ветра в ТЦ была высокой, давление в центре циклона имело минимальное значение, а область пониженного давления охватывала максимальную площадь (рис. 4, в). Увеличение интенсивности возмущений ПЭС регистрировалось на территории радиусом около 2000 км от центра циклона. Анало- гичные оценки размера возмущенной области в период наивысшего развития ТЦ были получены для урагана Katrina [Polyakova, Perevalova, 2011]. Наибольшие вариации ПЭС для ТЦ Kirogi были зарегистрированы на северо-востоке от циклона (станции MCIL, CCJM). 16 октября, несмотря на новое увеличение скорости ветра в ТЦ до 65 м/с, усиления интенсивности колебаний ПЭС не было зарегистрировано (рис. 4, г). Возможно, это связано с тем, что область пониженного давления в этот день охватывала меньшую территорию, чем 12 октября, когда площадь циклона была максимальной. Новое увеличение интенсивности колебаний ПЭС наблюдалось 18 октября (рис. 4, г) в день быстрого спада мощности циклона. Давление в центре ТЦ в этот день возросло на 40 гПа,

Рис. 3. Вариации ПЭС, отфильтрованные в диапазоне 2–20 мин, в дни максимального развития циклонов: Damrey ( а , б ), Saola ( в , г ), Longwang ( д , е ), на станциях, находящихся вблизи центров ТЦ (верхняя панель) и удаленных от ТЦ (нижняя панель). Штриховые кривые — изменения углов места θ соответствующих спутников GPS

а скорость ветра уменьшилась более чем на 20 м/с. Указанные особенности в поведении вариаций ПЭС находятся в соответствии с результатами, полученными в работе [Zakharov, Kunitsin, 2012]. Авторы показали, что возбуждение волновых структур, связанных с действием ТЦ, наиболее эффективно происходит в период быстрого нарастания/спада интенсивности циклона. Значение амплитуды колебаний ПЭС опустилось до невозмущенного уровня 19 октября, когда скорость ветра в циклоне упала до 20 м/с, а давление возросло до 1000 гПа (рис. 4, д ).

ТЦ Tembin и Bolaven наблюдались 7–12 и 13– 20 ноября соответственно. ТЦ Tembin не достиг стадии тайфуна. Максимальная скорость ветра наблюдалась 10 ноября и составляла 20 м/с (черная сплошная кривая на рис. 5, а ). Давление в циклоне в этот день опустилось до 994 гПа. На рис. 5, б представлено распределение интенсивности вариаций ПЭС в сравнении с поведением приземного давления (заливка) 10 ноября — в день наивысшего развития ТЦ Tembin. Видно, что для него не удается выявить заметного увеличения интенсивности возмущений ПЭС.

ТЦ Bolaven в стадии тайфуна находился 17–18 ноября, максимальная скорость ветра в циклоне наблюдалась 17 ноября и составила 30 м/с (штриховая прямая на рис. 5, а), давление опустилось до 976 гПа. Пространственные распределения колебаний ПЭС (кружки разного размера) и приземного давления (заливка) в период действия ТЦ Bolaven показаны на рис. 5, в–г. Значительного увеличения интенсивности вариаций ПЭС выявить также не удалось. Небольшое возрастание амплитуды колебаний ПЭС, возможно, связанное с действием циклона, регистрировалось 18 ноября на станциях, расположенных вблизи центра циклона (рис. 5, г).

2.3. Средняя амплитуда колебаний ПЭС

Для количественной оценки интенсивности ионосферного отклика на действие исследуемых циклонов для каждой пары приемник — спутник GPS были рассчитаны средние амплитуды возмущений ПЭС с периодами 20–60 мин и 2–20 мин, зарегистрированных в выбранный день на всех лучах данной пары (таблица). В таблице приведены средние амплитуды, рассчитанные в дни максимального развития циклонов на станциях, близких к центру ТЦ (жирный шрифт) и удаленных на расстояние 1500–2000 км от центра циклона (жирный курсив). Через слэш показаны значения средней амплитуды колебаний ПЭС на тех же лучах в спокойный день,

Рис. 4. Скорость ветра в ТЦ Kirogi (черная сплошная кривая) и вариации индекса D st (серая кривая) ( а ). Интенсивность колебаний ПЭС с периодами 2–20 мин (черные кружки разного размера) и вариации приземного давления (заливка) во время действия ТЦ Kirogi. Обозначения те же, что на рис. 2 ( б – д ). Цветной рисунок доступен в электронной версии статьи

Средняя амплитуда вариаций ПЭС на всех лучах пары станция — приемник GPS

|

Saola 24.09.05 |

Damrey 25.09.05 |

Longwang 29.09.05 |

Kirogi 12.10.05 |

Tembin 10.11.05 |

Bolaven 17.11.05 |

|

51 м/с |

46 м/с |

67 м/с |

59 м/с |

23 м/с |

36 м/с |

|

20–60 мин |

|||||

|

0.44 / 0.24 (CNMR-02) |

0.33 / 0.18 (KUNM-07) |

0.24 / 0.09 (CNMR-07) |

0.20 / 0.07 (CCJM-04) |

0.12 / 0.09 (PIMO-10) |

0.22 / 0.14 (PIMO-02) |

|

0.17 / 0.14 (SUWN-10) |

0.18 / 0.14 (SUWN-10) |

0.20 / 0.12 (YSSK-04) |

0.11 / 0.08 (SUWN-07) |

0.09 / 0.06 (SUWN-04) |

0.07 / 0.06 (SUWN-04) |

|

2–20 мин |

|||||

|

0.10 / 0.05 (CNMR-02) |

0.06 / 0.04 (KUNM-07) |

0.07 / 0.04 (CNMR-07) |

0.08 / 0.03 (CCJM-04) |

0.04 / 0.03 (PIMO-10) |

0.04 / 0.03 (PIMO-02) |

|

0.04 / 0.03 (SUWN-10) |

0.04 / 0.03 (SUWN-10) |

0.05 / 0.03 (YSSK-04) |

0.04 / 0.04 (SUWN-07) |

0.0 2 / 0.02 (SUWN-04) |

0.03 / 0.02 (SUWN-04) |

Рис. 5. Скорость ветра в ТЦ Tembin (черная сплошная кривая), ТЦ Bolaven (черная штриховая кривая) и вариации индекса D st (серая кривая) ( а ). Интенсивность колебаний ПЭС с периодами 2–20 мин (кружки разного размера) в сравнении с вариациями приземного давления (заливка) в период действия ТЦ Tembin ( б ) и ТЦ Bolaven ( в , г ). Обозначения те же, что на рис. 2 ( б – д ). Цветной рисунок доступен в электронной версии статьи

когда отсутствовали ТЦ. В каждой ячейке снизу представлены название станции и номер спутника GPS, для которых приведены расчеты. Показаны также значения максимальной скорости ветра в ТЦ.

Видно, что для крупномасштабных колебаний на станциях, расположенных вблизи траектории циклонов, в дни максимальной фазы ТЦ наблюдается увеличение средней амплитуды колебаний ПЭС в 1.5–2 раза. Наибольшая средняя амплитуда была зарегистрирована для тайфунов Saola и Damrey, которые действовали одновременно. Для короткопериод-ных колебаний также наблюдается увеличение средней амплитуды возмущений ПЭС. Наиболее сильное возрастание колебаний ПЭС в 1.5–2 раза по сравнению с днями, когда отсутствовали ТЦ, зарегистрировано для ТЦ Saola и Kirogi.

На удаленных от траектории ТЦ станциях регистрируется увеличение средней амплитуды крупномасштабных вариаций ПЭС, но в меньшей степени, чем на близких станциях (не более чем в 1.6 раз). Для мелкомасштабных колебаний заметного усиления не выявлено. Это свидетельствует о том, что область, охватываемая колебаниями с периодами 20– 60 мин, составляет не менее 2000 км, для колебаний 2–20 мин она не превышает 1500 км.

3. О ТРОПОСФЕРНОЙ ЗАДЕРЖКЕ

Кроме ионосферы, на распространение сигналов глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) влияет тропосфера, внося погрешности в измерения псевдодальности. Задержка радиосигнала в тропосфере обусловлена в основном эффектами рефракции, связанными с неоднородностями диэлектрической проницаемости. Величина задержки зависит от метеорологических параметров (давления, температуры, влажности) и пропорциональна длине пути сигнала в тропосфере. Таким образом, тропосферная задержка максимальна при малых углах места навигационного спутника. С учетом этого для уменьшения погрешностей навигационные определения выполняются только для тех спутников, углы места которых превышают некоторое пороговое значение (обычно 5–10°).

В отличие от ионосферы, тропосфера является недиспергирующей средой для радиоволн с частотами ниже 15 ГГц [Hofman-Wellenhof, 1992]. В связи с этим для радиосигналов ГНСС величина задержки в тропосфере не зависит от частоты, т. е. время распространения сигнала и набег фазы для несущих частот f 1 и f 2 ГНСС практически одинаковы. Следовательно, измерить величину тропосферной задержки и учесть ее в расчетах псевдодальности с помощью измерений на двух частотах, как для ионосферной задержки, невозможно. По-другому обстоит дело с расчетами ПЭС по двухчастотным фазовым измерениям.

В общем случае значение тропосферной задержки при распространении радиосигнала вдоль луча приемник — спутник GPS определяется выражением [Hofman-Wellenhof, 1992]:

T Tr = J ( n Tr - 1) ds , (1)

где n Tr — показатель преломления в тропосфере. Теоретические расчеты показали, что вплоть до миллиметровых радиоволн n Tr не зависит от частоты [Hofman-Wellenhof, 1992; Xu, 2007].

Набег фазы радиосигнала вдоль луча приемник — спутник GPS на частотах f 1 и f 2 с учетом преломления в ионосфере и тропосфере имеет вид:

2 п / 1,2 L

Ф 1 2 = ------- I ( n Tr + n 1 2 ) ds +Ф о ,

, c 0 ,

где n 1, 2 — показатели преломления в ионосфере для частот f 1 и f2 , ф0 — начальная фаза сигнала, с — скорость света в вакууме. Учитывая выражение для показателя преломления в ионосфере [Garner et al., 2008], имеем

П 22 - 1 - / 2 /(2 / 22 ) , (3)

где fp — плазменная частота,

Ф 1,2

2 п / 1 ,2

--— X

c

D , 2п/12 __„2п xj n ds +---— D - 40.308---1 + ф,.

0 Tr c cf 1, 2

Поскольку длина волны λ=c/ f , а число оборотов фазы L =φ/2π, последнее уравнение можно записать в виде

L 1, 2 ^ 1, 2

D

= | n^ds + D

—

40.308 f 1,22

I + Ф о .

Тогда разница L 1 λ 1 – L 2 λ 2 приращений фазового пути радиосигнала на частотах f 1 и f 2 не зависит от показателя преломления в тропосфере:

L X, — L 2/2 = — 40.308 1 —21 1 + const =

= 40.308

I + const ,

где const объединяет неоднозначность фазовых измерений и ошибку измерения фазы.

Очевидно, что ПЭС I , рассчитываемое по фазовым измерениям приемника L 1 и L 2 , также не зависит от тропосферной задержки:

f 2 f 2

I = f7( [( L 1 X 1 — L 2 / 2 ) + const ]. (7)

40.30O f 1 f 2

Уравнение (7) совпадает с формулой расчета ПЭС по двухчастотным фазовым измерениям, приводимой в литературе [Hofman-Wellenhof, 1992; Afraimovich et al., 2003; Kunitsyn et al., 2011].

Таким образом, тропосферная задержка не оказывает влияния на вариации ПЭС, рассчитанные по двухчастотным фазовым измерениям. Это означает, что даже на низких углах места приемник — спутник GPS вариации ПЭС отражают состояние ионосферной плазмы. За счет большой длины луча амплитуда возмущений ПЭС при низких углах места значительно выше. Это позволяет использовать измерения вариаций ПЭС на низких углах как своеобразный усилитель для детектирования слабых воз-

мущений ионосферной плазмы, вызванных, например, удаленными землетрясениями или тропическими циклонами.

4. О МНОГОЛУЧЕВОСТИ

Значительное влияние на точность измерений, выполняемых ГНСС-приемником, может оказывать явление многолучевости. Суть эффекта многолучевости состоит в том, что в приемник поступают не только прямой сигнал от спутника, но и сигналы, отраженные от различных поверхностей, расположенных вблизи приемника. Сложение прямого и отраженных сигналов в приемнике приводит к флуктуациям амплитуды и фазы результирующего сигнала, а также к снижению отношения сигнал/шум. В результате в измерениях задержки и фазы радиосигнала возникают ошибки, которые будут отражаться и на расчетах ПЭС. Поскольку окружающая среда вокруг принимающей антенны не изменяется, эффект многолучевости обладает свойством повторяемости день ото дня с небольшой сдвижкой по времени, возникающей вследствие движения спутника по орбите. Из геометрии измерений известно, что более подвержены влиянию многолучевости сигналы с низкими углами места [Hofman-Wellenhof et al., 1992]. Поэтому можно ожидать сильной изменчивости ПЭС, измеренного на лучах приемник– спутник с низкими углами места. Данная проблема требует подробного рассмотрения.

Прежде всего надо сказать, что в своих исследованиях мы используем данные станций GPS Международной сети IGS (The International GNSS Service), ориентированных на геодинамические наблюдения. В IGS серьезное внимание уделяется вопросу снижения влияния многолучевости на данные измерений. С этой целью станции IGS используют специализированные антенны со встроенной защитой от многолучевости. В таких антеннах применяются различные способы борьбы с многолучевостью: согласование с поляризацией прямого сигнала (сигналы, излучаемые спутником, имеют правую круговую поляризацию), снижение коэффициента усиления антенны для углов места меньше порогового значения (как правило, 5–10°), использование отражателей и др. Достаточно жесткие требования предъявляются к установке антенн. Для их размещения выбирается открытая местность с минимальным количеством отражающих и экранирующих объектов вблизи антенны. Применяется также ее поднятие на максимально возможную высоту относительно отражающих объектов. Указанные действия позволяют минимизировать влияние многолучевого распространения на данные измерений станций IGS.

Следует отметить также, что фазовые измерения псевдодальности в значительно меньшей степени подвержены влиянию многолучевости, чем кодовые [Hofman-Wellenhof et al., 1992; Evans, 1986; Van Nee, 1992]. Ошибка определения псевдодальности, вызванная многолучевостью, при кодовых измерениях может достигать 10–20 м [Hofman-Wellenhof et al., 1992; Evans, 1986], в то время как вклад многолучевости в фазовые измерения псевдодальности составляет

Рис. 6. Вариации ПЭС, отфильтрованные в диапазоне 2–20 мин в дни максимального развития циклонов и в спокойные дни, — соответственно верхняя и нижняя кривые на каждой панели ( а – е ).

около 1 см [Hofman-Wellenhof et al., 1992]. Аналогичная картина наблюдается для уровня шума во временных вариациях ПЭС, рассчитанного по кодовым и фазовым измерениям. Так, авторы работы [Kunitsyn, Tereshchenko 2003] показали, что уровень шума ПЭС, рассчитанного по кодовым измерениям, составляет в среднем 30–50 %, а в некоторых случаях достигает 100 %. При этом зашумленность кодовых данных зависит от угла места спутника, существенно возрастая на углах, меньших 40 ° . В то же время уровень шума ПЭС, рассчитанного по фазовым измерениям, составляет менее 1 %. Таким образом, для фазовых измерений зашумленность ПЭС гораздо ниже, чем для кодовых. Использование фазовых измерений при расчетах ПЭС, в том числе и на низких углах места луча приемник–спутник, существенно снижает влияние многолучевости и уровня шума.

Наконец, чтобы оценить, не являются ли возмущения ПЭС, зарегистрированные на низких углах места во время действия ТЦ, эффектами многолучевости, мы провели сравнение вариаций ПЭС в дни действия ТЦ с поведением ПЭС на тех же станциях в дни без ТЦ. На рис. 6 (верхняя кривая на каждой панели а–е) показаны примеры вариаций ПЭС для спутников PRN04 (рис. 6, б, г, е) и PRN10 (рис. 6, а, в, д) в дни максимального развития циклонов Damrey (24 сентября, станция PIMO), Saola (25 сентября, станция MCIL), Longwang (30 сентября, станция CNMR). Нижние кривые на каждой панели (а–е) показывают вариации ПЭС, зарегистрированные на тех же станциях в спокойные дни (17 сентября — станции MCIL и CNMR, 22 сентября — станция PIMO), когда вблизи станций отсутствовали циклоны. Видно, что в спокойные дни амплитуда колебаний ПЭС на низких углах лучей приемник–спутник была значительно меньше амплитуды вариаций ПЭС, зарегистрированной в дни, когда наблюдались циклоны. Это свидетельствует о том, что наблюдаемое усиление вариаций ПЭС в дни максимального развития циклонов не является следствием многолучевого распространения сигнала.

Изложенное в данном разделе показывает, что меры, применяемые на GPS-станциях международной сети IGS для борьбы с многолучевым распространением, а также использование фазовых измерений для расчета вариаций ПЭС достаточно эффективно устраняют влияние многолучевости на вариации ПЭС даже при низких углах места лучей приемник–спутник. Это позволяет сделать вывод, что эффекты многолучевости в возмущениях ПЭС во время действия ТЦ на низких углах места несущественны. Регистрация вариаций ПЭС на низких углах места с использованием специализированных антенн и двухчастотных фазовых измерений является эффективным средством выделения слабых ионосферных возмущений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С помощью сравнительного анализа вариаций ПЭС и динамики изменения метеорологических параметров во время действия шести ТЦ различной мощности выполнено исследование ионосферного отклика на действие циклонов. Показано, что в периоды максимального развития циклонов над зонами их действия в ионосфере наблюдается увеличение амплитуды колебаний ПЭС в различных диапазонах периодов. Увеличение интенсивности возмущений ПЭС регистрируется только тогда, когда скорость ветра в циклоне превышает некоторое пороговое значение, т. е. циклон достигает стадии ура-гана/тайфуна. Амплитуда колебаний ПЭС оказывается выше на тех лучах приемник — спутник GPS, которые располагаются ближе к центру циклона. Наибольшая амплитуда возмущений ПЭС наблюдается, когда скорость ветра в ТЦ максимальна, а область пониженного давления охватывает наибольшую территорию. Интенсивность вариаций ПЭС оказывается выше, если в регионе действует несколько циклонов одновременно. Отклик ионосферы на ТЦ выявляется отчетливее на низких углах места луча приемник — спутник GPS. Показано, что даже на низких углах места приемник–спутник вариации ПЭС, рассчитанные по двухчастотным фазовым измерениям, отражают состояние ионосферной плазмы.

Список литературы Сравнительный анализ возмущений ПЭС над зонами действия тропических циклонов в северо-западной части Тихого океана

- Черниговская М.А., Куркин В.И., Орлов И.И. и др. Исследование связи короткопериодных временных вариаций параметров ионосферы в Северо-Восточном регионе России с проявлениями тропических циклонов//Исслед. Земли из космоса. 2010. № 5. С. 32-41.

- Afraimovich E.L., Perevalova N.P., Voyeikov S.V. Traveling wave packets of total electron content disturbances as deduced from global GPS network data//J. Atm. Solar-Terr. Phys. 2003, V. 65. N 11-13. P. 1245-1262. DOI: DOI: 10.1016/j.jastp.2003.08.007

- Afraimovich E.L., Voeykov S.V., Ishin A.B., et al. Variations in the total electron content during the powerful typhoon of August 5-11, 2006, near the southeastern coast of China//Geomagnetism and Aeronomy. 2008, V. 48. Iss. 5. P. 674-679. DOI: DOI: 10.1134/S0016793208050113

- Bishop R.L., Aponte N., Earle G.D., et al. Arecibo observations of ionospheric perturbations associated with the passage of tropical storm Odette//J. Geophys. Res. 2006. V. 111. A11320. DOI: DOI: 10.1029/2006JA011668

- Bishop R.L., Straus P. Characterizing ionospheric variations in the vicinity of hurricanes and typhoons using GPS occultation measurements//American Geophysical Union, Fall Meeting 2006, Abstract #SA33B-0276.

- Chane-Ming F., Roff G., Robert L., Leveau J. Gravity wave characteristics over Tromelin Island during the passage of cyclone Hudah//Geophys. Res. Lett. 2002. V. 29 (0). DOI: DOI: 10.1029/2001GL013286

- Chernigovskaya M., Kurkin V., Orlov I., et al. Studying the influence of strong meteorological disturbances in the Earth’s lower atmosphere on variations of ionospheric parameters in the Asian region of Russia//Geophys. Res. Abstracts. 2010. V. 12. EGU2010-7681.

- Emanuel K. Tropical cyclones//Ann. Rev. Earth Planet. Sci. 2003. V. 31. P. 75-104. DOI: 31.100901.141259 DOI: 10.1146/annurev.earth

- Evans A.G. Comparison of GPS pseudorange and biased Doppler range measurements to demonstrate signal multipath effects//Proc. the Forth International Geodetic Symposium on Satellites Positioning. Austin, Texas, April 28 -May 2, 1986, V. 1. P. 573-587.

- Hofmann-Wellenhof B., Lichtenegger H., Collins J. Global Positioning System: Theory and Practice. Springer-Verlag Wien, New York, 1992. 355 p. DOI: DOI: 10.1007/978-3-7091-3311-8

- Huang Y.N., Cheng K., Chen S.W. On the detection of acoustic gravity waves generated by typhoon by use of real time HF Doppler frequency shift sounding system//Radio Sci. 1985. V. 20. P. 897-906. p00897 DOI: 10.1029/RS020i004

- Garner T.W., Gaussiran T.L., Tolman B.W., et al. Total electron content measurements in ionospheric physics//Adv. Space Res. 2008. V. 42. P. 720-726 DOI: 10.1016/j.asr.2008.02.025

- Kazimirovsky E.S. Coupling from below as a source of ionospheric variability: A review//Ann. Geophys. 2002. V. 45, N 1. P. 1-29 DOI: 10.4401/ag-3482

- Kim S.-Y., Chun H.-Y., Baik J.-J. A numerical study of gravity waves induced by convection associated with Typhoon Rusa//Geophys. Res. Lett. 2005. V. 32. L24816. DOI: 10. 1029/2005GL024662.

- Kuester M.A., Alexander M.J., Ray E.A. A model study of gravity waves over hurricane Humberto (2001)//J. Atm. Sci. 2008. V. 65, N 10. P. 3231-3246 DOI: 10.1175/2008JAS2372.1

- Kunitsyn V.E., Nesterov I.A., Padokhin A.M., Tumanova Yu.S. Ionospheric radio tomography based on the GPS/GLONASS navigation systems//J. Comm. Technology and Electronics. 2011. V. 56, N 11. P. 1269-1281. DOI: 10. 1134/S1064226911100147.

- Kunitsyn V.E., Tereshchenko E.D. Ionospheric Tomography. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2003 DOI: 10.1007/978-3-662-05221-1

- Liu Y.-M., Wang J.-S., Suo Y.-C. Effects of typhoon on the ionosphere//Adv. Geosci. 2006. V. 29. P. 351-360 DOI: 10.1142/9789812707185_0029

- Mao T., Wang J.S., Yang G.L., et al. Effects of typhoon Matsa on ionospheric TEC//Chinese Sci. Bull. 2010. V. 55. P. 712-717 DOI: 10.1007/s11434-009-0472-0

- Perevalova N.P., Ishin A.B. Effects of tropical cyclones in the ionosphere from data of sounding by GPS signals. Izvestiya//Atmos. Oceanic Phys. 2011. V. 47, N 9. P. 1072-1083 DOI: 10.1134/S000143381109012X

- Perevalova N.P., Polekh N.M. An investigation of the upper atmosphere response to cyclones using ionosonde data in Eastern Siberia and the Far East//Proc. SPIE -Int. Society for Optical Engineering. 2009. 7296. P. 72960J1-11 DOI: 10.1117/12.823814

- Polyakova A.S., Perevalova N.P. Investigation into impact of tropical cyclones on the ionosphere using GPS sounding and NCEP/NCAR Reanalysis data//Adv. Space Res. 2011. V. 48. P. 1196-1210 DOI: 10.1016/j.asr.2011.06.014

- Rice D.D., Sojka J.J., Eccles J.V., Schunk R.W. Typhoon Melor and ionospheric weather in the Asian sector: A case study//Radio Sci. 2012. V. 47. RS0L05 DOI: 10.1029/2011RS004917

- Rolland L.M., Lognonne P., Munekane H. Detection and modeling of Rayleigh wave induced patterns in the ionosphere//J. Geophys. Res. 2011. V. 116. A05320. DOI: 10.1029/2010JA016060.

- Terry J.P. Tropical Cyclones. Climatology and Impacts in the South Pacific. Springer Science + Business Media, LLC, New York, 2007.

- Van Nee R.D.J. Multipath effects on GPS code phase measurements//J. Navigation. 1992. V. 39, N 2. P. 177-190 DOI: 10.1002/j.2161-4296.1992.tb01873.x

- Vanina-Dart L.B., Pokrovskaya I.V., Sharkov E.A. Response of the lower equatorial ionosphere to strong tropospheric disturbances//Geomagnetism and Aeronomy. 2008. V. 48, N 2. P. 245-250 DOI: 10.1134/S001679320802014X

- Vanina-Dart L.B., Romanov A.A., Sharkov E.A. Influence of a tropical cyclone on the upper ionosphere according to tomography sounding data over Sakhalin Island in November 2007//Ibid. 2011. V. 51 (6). P. 774-782. DOI: 10.1134/S001 679321106017X.

- Xiao Z., Xiao S., Hao Y., Zhang D. Morphological features of ionospheric response to typhoon//J. Geophys. Res. 2007. V. 112. A04304 DOI: 10.1029/2006JA011671

- Xu G. GPS Theory, Algorithms and Applications/Second ed. Springer Berlin Heidelberg, New York, 2007.

- Zakharov V.I., Kunitsyn V. E. Regional features of atmospheric manifestations of tropical cyclones according to ground-based GPS network data//Geomagnetism and Aeronomy. 2012. V. 52, N 4. P. 533-545 DOI: 10.1134/S0016793212040160

- URL: http://wunderground.com/hurricane.

- URL: http://sopac.ucsd.edu.

- URL: http://swdcwww.kugi.kyoto-u.ac.jp.

- URL: http://clust1.wdcb.ru/spidr.

- URL: http://www.esrl.noaa.gov/psd.

- URL: http://wunderground.com/hurricane.