Сравнительный анализ жесткости остеосинтеза спице-стержневыми аппаратами, используемыми при артродезе коленного сустава

Автор: Алиев Гусейн Али, Али-Заде Чингиз Али Ага

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2016 года.

Бесплатный доступ

Предложен спице-стержневой аппарат (ССА), применяемый для артродеза коленного сустава (АКС). Цель. Провести стандартные механические испытания КССА и ССА для определения ЖО и сравнительный анализ полученных результатов. Материалы и методы. Для исследования жесткости остеосинтеза (ЖО) мы провели сравнительные механические испытания данного аппарата и комбинированного спице-стержневого аппарата (КССА), применяемого при АКС. ССА исследовался в 2-х различных компоновках. Исследования выполнены по медицинским технологическим правилам, согласно принципам «Метода исследования жесткости чрескостного остеосинтеза при планировании операций» (Корнилов Н.В. с соавтор, 2005). Исследовалась жесткость остеосинтеза аппаратов в продольном направлении (дистракция и компрессия) двукратно, в общей сложности 12 раз. Во фронтальной, сагиттальной и трансверсальной плоскости двукратно для каждого из 3-х аппаратов, в общей сложности 18 раз. Статистический анализ полученных результатов был проведен с помощью компьютерной программы MedCalc for Windows (version 12.7.8.0), с использованием критериев Mann-Whitney test (independent samples). Результаты. Сравнительный анализ полученных результатов показал, что показатели ЖО у КССА по сравнению с усовершенствованным нами ССА-II различаются незначительно. Заключение. Полученные данные позволяют применять аппарат, усовершенствованный нами, при АКС без опасения потери ЖО.

Коленный сустав, артродез, внешняя фиксация, аппарат илизарова, спице-стержневой аппарат, жесткость остеосинтеза

Короткий адрес: https://sciup.org/142121924

IDR: 142121924 | УДК: 616.728.3-001.5-089.227.881 | DOI: 10.18019/1028-4427-2016-4-36-41

Текст научной статьи Сравнительный анализ жесткости остеосинтеза спице-стержневыми аппаратами, используемыми при артродезе коленного сустава

В настоящее время в травматологии и ортопедии широко применяются аппараты внешней фиксации (АВФ). Они применяются не только с целью репозиции и фиксации фрагментов при переломах, при исправлении деформаций, но и при артродезировании суставов конечностей [8, 24, 26, 27, 30].

Как известно, для успешного АКС необходимо, чтобы конструкция отвечала следующим требованиям: обеспечивала стабильную фиксацию, была легко управляема, позволяла проводить раннюю функциональную нагрузку, обеспечивала комфортность для больного [2, 3].

С развитием травматологии и ортопедии метод Илизарова постоянно совершенствуется, создаются новые АВФ, разрабатываются новые способы лечения травм и ортопедических патологий [21, 22]. Для исследования ЖО аппарата учеными разработаны специальные методики их механических и биомеханических испытаний [7, 13].

ЖО, обеспечиваемая тем или иным аппаратом, является одной из важнейших характеристик [7, 10, 14, 16]. Многочисленные стендовые и биомеханические исследования ЖО оригинальных компоновок аппарата Илизарова, а также стержневых и комбинированных спице-стержневых конструкций позволяют определить наиболее оптимальные из них [1, 9, 10, 14].

Усовершенствования АВФ во многом связаны с разделом биомеханики чрескостного остеосинтеза. Одним из направлений в оптимизации условий заживления переломов являются приемы поэтапной дестабилизации чрескостного аппарата для переноса части нагрузки с фиксирующей конструкции на регенерат. К настоящему времени прием динамизации чрескостного аппарата общепризнан и реализуется в клинике при помощи поочередного удаления к концу периода фиксации спиц из репозиционно-фиксационных опор [6, 16, 19, 20].

Л.Н. Соломиным с соавт. (2005) предложена так называемая Модульная Трансформация (МТ). В основе МТ для АВФ на протяжении периода фиксации лежит следующее [16]:

-

• постепенно уменьшать количество соединяющих опоры стержней, чрескостных элементов;

-

• сокращать количество опор без необходимости дополнительного проведения чрескостных элементов;

-

• изменять геометрию внешних опор аппарата путем демонтажа части этой опоры.

Целью МТ является улучшение качества жизни больных, снижение трансфиксационных контрактур и инфекционных осложнений. Применение МТ позволяет рано

приступить к реабилитационному лечению, а также создает оптимальные условия для сращения костей [16].

На сегодняшний день при АКС широко применяются АВФ различных модификаций [8, 23, 24, 25, 26, 29, 30].

Известно, что жесткость фиксации костного фрагмента спице-стержневым модулем на основе одного кольца может превышать жесткость фиксации, обеспечиваемой модулем из двух колец на основе спиц [9]. Это дает основание считать, что используемый при АКС КССА является наиболее оптимальным, хотя в доступной литературе мы не встретили работ, в которых были бы освещены исследования жесткости остеосинтеза аппаратами, применяемыми при АКС.

Как показал наш опыт, при применении КССА больные испытывают определенный дискомфорт, связанный с тем, что в положении лежа вся тяжесть конеч- ности передается через спицы и стержни аппарата на кость, вызывая иногда боль в конечности.

Мы решили усовершенствовать аппарат таким образом, чтобы вес конечности при ее горизонтальном положении не передавался на элементы конструкции аппарата. С этой целью мы предложили использовать вместо полных колец конструкцию из полуколец аппарата Илизарова, фиксировав их в положении ¾. Использование такого дизайна аппарата при АКС в доступной нам литературе мы не встретили. Учитывая то, что данная конструкция может снизить ЖО при АКС мы решили провести механические испытания этой конструкции.

Цель работы . Провести стандартные механические испытания КССА и ССА для определения ЖО и сравнительный анализ полученных результатов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Механические испытания по заказу Азербайджанского Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии проводились в Механической опытной лаборабории Министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики, Производственном объединении «Шарг» и Научно-производственном учреждении «ИГЛИМ».

Исследования жесткости АВФ выполнены по медицинским технологическим правилам, согласно принципам «Метода исследования жесткости чрескостного остеосинтеза при планировании операций» [7].

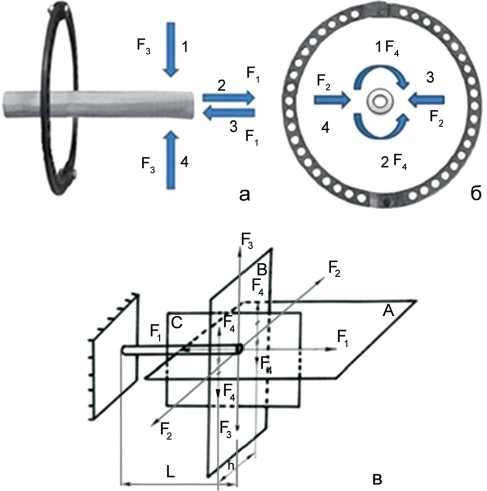

ЖО определялась в соответствии с медицинской технологией по исследованию жесткости чрескостного остеосинтеза [12, 14, 15, 17, 19]. Технология предполагает проведение алгоритма стандартных действий и расчетов по определению основных характеристик жесткости АВФ (рис. 1).

-

• Осевой нагрузкой (F1) определялась продольная жесткость остеосинтеза при дистракции и компрессии. Для этого прикладываются силы F1дистр. и F1компр. в направлении продольной оси имитатора кости.

-

• Поперечной нагрузкой во фронтальной (F2) и сагиттальной плоскости (F3) определялась поперечная жесткость остеосинтеза: во фронтальной плоскости, моделируя «отведение» и «приведение» конечности (силы F2отв. и F2прив.), в сагиттальной плоскости, моделируя «сгибание» и «разгибание» конечности (силы F3сгиб. и F3разг.).

-

• Ротационной нагрузкой (F4) опре. деляла. сь ротационная жесткость остеосинтеза, моделируя внутреннюю и наружную ротацию конечности (F4наружн. и F4внутр.).

В опытной работе, соблюдая правила Метода унифицированного обозначения чрескостного остеосинтеза (МУОЧО) [18], исследованы оба вида аппаратов, смонтированных по нижеследующим схемам:

Рис. 1. Схема проведения эксперимента: а – направление результирующего вектора воздействующей силы (вид модуля сбоку): 1 – «сгибания» (F3), 2 – «дистракции» (F1), 3 – «компрессии» (F1), 4 – «разгибания» (F3); б – направление результирующего вектора воздействующей силы (вид модуля снизу): 1 – ротации кнутри (F4), 2 – ротации кнаружи (F4), 3 – «отведения» (F2), 4 – «приведения» (F2); в – общая схема стандартных смещающих нагрузок: A – фронтальная плоскость, B – транс-верзальная (горизонтальная) плоскость, C – сагиттальная плоскость. F1 – продольная сила для моделирования дистракции и компрессии; F2 – поперечная сила для моделирования отведения и приведения; F3 – поперечная сила для моделирования сгибания и разгибания; F4 – ротационная сила для моделирования торсии кнутри и кнаружи

VI, 2,120; VII, 4 - 10, VIII, 8,90 I, 2 - 8; 1,10 - 4; II, 12,120

VI, 9,90; VII, 2 - 8, VII, 4-10 1,2 - 8; 1,10 - 4; II, 12,90 (ССА) ->---- % 180 % 180

Диаметр колец составил 180 мм, расстояние между кольцами – 155 ± 5 мм, диаметр спиц – 2 мм, а диаметр резьбовых стержней – 6 мм.

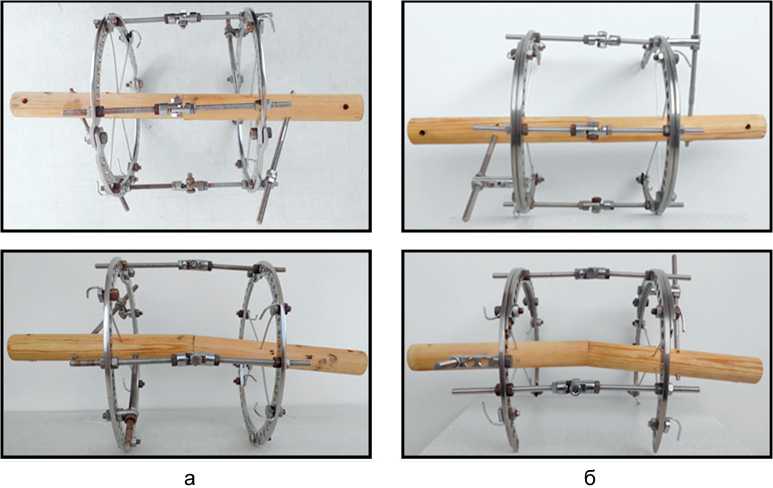

Были собраны 3 аппарата различных компоновок. Один КССА и 2 аппарата ССА. Конструкции последних 2-х аппаратов отличались друг от друга фиксацией стержня на различных расстояниях от опоры в ¾ кольца.

В нашей работе мы использовали технологию, применяемую при исследованиях АВФ на жесткость остеосинтеза, предложенную другими авторами [4, 5]. В качестве заменителя кости применили деревянный цилиндр длиной 400 ± 5 мм с диаметром 30 ± 5 мм.

Каждый из 3-х аппаратов подвергался дистракции и компрессии двукратно в продольном направлении, в общей сложности 12 раз. При следующих экспериментах сила сдвига прилагалась на каждый из 3-х аппаратов во фронтальной (2 раза), сагиттальной (2 раза) и трансверсальной (2 раза) плоскостях, в общей сложности 18 раз. Таким образом, в общей сложности были проведены 30 (12 + 18) серий экспериментов. Эксперименты проводились на установках P-20 («ЗИП», № 2357, ГОСТ 7855-74), МИП-100-2 («ЗИП», № 171) и ТИП PB 12 (№ 2046).

Во время проведения опыта воздействие силы увеличивалось до образования смещения в зоне стыка фрагментов на 1 мм или же до формирования деформации в 1º, а затем сразу же останавливалось.

Рис. 2.: а – КССА, б – ССА-II (фото: вверху – передняя проекция, внизу – боковая проекция)

Примечание: согласно схеме, на “ССА-I” стержни, проведенные перпендикулярно к кости, в одном случае были закреплены на опоре в ¾ кольца при помощи кронштейна с одним отверстием, в другом, на “ССА-II”, с помощью кронштейна с 3-мя отверстиями

В этих исследованиях было использовано понятие «коэффициент жесткости» (К), который определяется из отношения внешних нагрузок к линейным и угловым перемещениям. Чем больше коэффициент жесткости, тем больше жесткость фиксации фрагментов [13, 28]. Например, коэффициент жесткости дистракции и компрессии определяется следующим образом:

дистр. дистр. дистр.

компр. 1компр. компр., где Uдистр. и Uкомпр. – перемещения фрагмента в осевом направлении при дистракции и компрессии соответственно.

При проведении механических испытаний не ставилась задача определения величины смещающего усилия, приводящей к деформации или же разрушению АВФ, так как данная информация не имеет практического значения в практике применения АВФ и остеосинтеза [14].

Статистический анализ полученных при механическом испытании результатов произведен с помощью компьютерной программы MedCalc for Windows (version 12.7.8.0) с использованием критериев Mann-Whitney test (independent samples). Для обеспечения статистической достоверности нами был выбран традиционный медицинский критерий – P < 0,05 [11].

РЕЗУЛЬТАТЫ

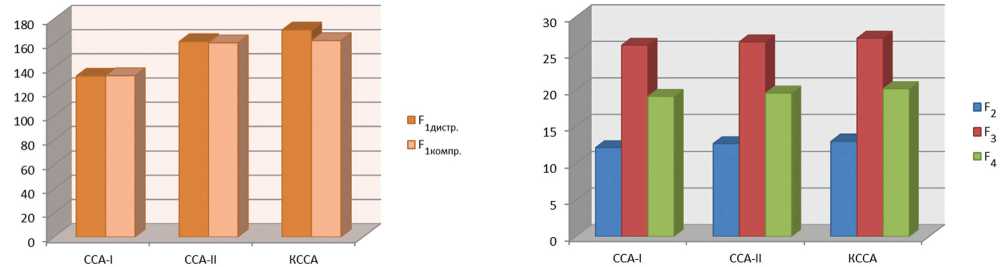

При исследовании ЖО аппаратами ССА-I, ССА-II и КССА получены результаты, обобщенные на рисунках 3 и 4 и в таблице 1.

Из результатов, полученных при опытах, стало ясно, что самую большую продольную жесткость остеосинтеза при дистракции обеспечивает КССА, а самую низкую ССА-I. Разница между показателями составила 38,1 Н/мм (рис. 3, табл. 1).

Аналогичные показатели наблюдались и при компрессии по продольной оси. Разница составила 29 Н/мм (рис. 3, табл. 1).

Во фронтальной плоскости самые высокие показатели наблюдались при тестировании КССА, минимальные – при тестировании ССА-I. Разница составила 0,8 Н×мм/град (рис. 4, табл. 1).

При действии силы в сагиттальной плоскости наблюдались аналогичные результаты. Разница в показателях составила 1 Н×мм/град (рис. 4, табл. 1).

При исследовании жесткости остеосинтеза в транс-верзальной плоскости наблюдались подобные результаты – разница составила 1,1 Н×мм/град (рис. 4, табл. 1).

Рис. 3. ЖО при приложении силы (F1) по продольной оси (моделирование дистракции и компрессии)

Рис. 4. Показатели ЖО при приложении силы в различных плоскостях (моделирование нагрузки во фронтальной плоскости (F2), в сагиттальной плоскости (F3), в трансверсальной (горизонтальной) плоскости (торсия) (F4))

Таблица 1

Сравнительные характеристики ЖО аппаратами ССА-I, ССА-II и КССА

|

ССА-I |

ССА-II |

КССА |

|

|

Продольная жесткость остеосинтеза, дистракция, Н/мм |

132,7 ± 3,55 |

161,2 ± 1,25 |

170,8 ± 0,4 |

|

Продольная жесткость остеосинтеза, компрессия, Н/мм |

133,0 ± 4,30 |

160,1 ± 0,2 |

162,0 ± 0,3 |

|

Фронтальная плоскость, Н х мм/град |

12,2 ± 0,25 |

12,7 ± 0,1 |

13,0 ± 0,2 |

|

Сагиттальная плоскость, Н х мм/град |

26,1 ± 0,2 |

26,6 ± 0,25 |

27,1 ± 0,15 |

|

Трансверсальная плоскость (ротация), Н х мм/град |

19,1 ± 0,3 |

19,6 ± 0,35 |

20,2 ± 0,45 |

Самая существенная разница между КССА и ССА-I наблюдалась во время исследования жесткости при дистракции по продольной оси, минимальная – при определении жесткости во фронтальной плоскости (рис. 3, 4 и табл. 1).

При исследовании жесткости фиксации аппарата-

ОБСУЖДЕНИЕ

Из полученных результатов видно, что КССА обеспечивает меньшую ЖО, в среднем, на 17,8 % в сравнении с ССА-I и на 3,3 % в сравнении с ССА-II. Особенно большая разница в полученных данных наблюдалась при исследовании ЖО в продольном направлении при дистракции и компрессии (рис. 3, табл. 1). Если эти показатели ССА-II были близки к показателям ЖО аппарата КССА (161,2 ± 1,25 против 170,8 ± 0,4) при дистракции, то у ССА-I разница была значительно больше (132,7 ± 3,55 против 170,8 ± 0,4) (табл. 1). При исследовании показателей ЖО в продольной плоскости при компрессии аппаратом ССА-II и КССА отмечалась незначительная разница (160,1 ± 0,2 против 162,0 ± 0,3), тогда как она значительно увеличивалась при сравнении показателей ССА-I и КССА (133,0 ± 4,30 против 162,0 ± 0,3) (табл. 1).

Исследования ЖО во фронтальной плоскости значительной разницы в показателях не выявили (12,2 ± 0,25 против 12,7 ± 0,1 и КССА 13,0 ± 0,2) (табл. 1), в равной степени, как и исследования ЖО в сагиттальной (26,1 ± 0,2 против 26,6 ± 0,25 и КССА 27,1 ± 0,15) (табл. 1) и трансверзальной плоскости (19,1 ± 0,3 против 19,6 ± 0,35 и КССА 20,2 ± 0,45) (табл. 1).

Таким образом, полученные данные позволяют заклю- ми КССА и ССА-II, самая большая разница наблюдалась во время приложения дистракционной силы по продольной оси и составила 9,6 Н/мм (рис. 3, табл. 1), минимальная – при исследовании жесткости во фронтальной плоскости. Разница составила 0,3 Н×мм/град (рис. 4, табл. 1).

РЕЗУЛЬТАТОВ чить, что ЖО в продольном направлении при компрессии и дистракции была выше у аппарата КССА, незначительно меньше у ССА-II (на 3,3 %) (статистическая разница показателей не достоверна). У ССА-I полученные данные значительно отличались от показателей аппарата КССА (были статистически достоверно меньше, P < 0,05).

Наши данные аналогичны данным, полученным Л.Н. Соломиным с соавт. (2005), где авторы на заключительном этапе МТ после удаления задних полуколец (M3k) наблюдали уменьшение ЖО в среднем на 5 % при всех моделируемых нагрузках [16], несмотря на некоторую разницу в конструкции аппаратов.

Мы согласны с мнением Л.Н.Соломина с соавт. (2005), что снижение веса конструкции, уменьшение его громоздкости с одновременным улучшением комфортности для больного является одним из приоритетных направлений в усовершенствовании АВФ [16]. Предложенное нами усовершенствование КССА для АКС отвечает вышеуказанным требованиям без существенного уменьшения ЖО. Здесь можно подчеркнуть, что данная компоновка особенно удобна для больного, когда он лежит, и вес конечности передается не на аппарат, т.е. не на спицы и стержни, а на саму конечность.

ВЫВОДЫ

-

• Исходя из результатов наших экспериментов, можно сделать вывод, что показатели ЖО предложенного нами аппарата ССА-II и аппарата КССА различаются незначительно (на 3,3 %). Полученные данные позволяют применять ССА

при артродезе коленного сустава без опасения потери ЖО.

-

• Эксперименты показали, что при увеличении расстояния фиксации стержня от колец на аппарате ССА-II показатели ЖО повышаются.

Список литературы Сравнительный анализ жесткости остеосинтеза спице-стержневыми аппаратами, используемыми при артродезе коленного сустава

- Андрианов М.В. Комбинированный чрескостный остеосинтез при переломах бедренной кости и их последствиях: автореф. дис. … канд. мед. наук/М.В. Андрианов. СПб., 2007. 25 с.

- Моделирование наружного чрескостного остеосинтеза/О.В. Бейдик, К.Г Бутовский, Н.В. Островский, В.Н. Лясников. Саратов, 2002. 191 с.

- Бейдик О.В., Котельников Г.П., Островский Н.В. Остеосинтез стержневыми и спице-стержневыми аппаратами внешней фиксации. Самара: Перспектива, 2002. 208 с.

- Бушманов А.В. Математическое и компьютерное моделирование фиксирующих устройств в травматологии. Благовещенск: Амурский гос. ун-т., 2007.

- Бушманов А.В., Соловцова Л.А. Исследование жесткости аппарата Илизарова//Рос. журн. биомеханики. 2008. Т. 12, № 3 (41). С. 97-102.

- Илизаров Г.А. Основные принципы чрескостного компрессионного и дистракционного остеосинтеза//Ортопедия, травматология и протезирование. 1971. № 11. С.7-15.

- Метод исследования жесткости чрескостного остеосинтеза при планировании операций: мед. технология/ГУ РосНИИТО им. Р.Р. Вредена; сост.: Н.В. Корнилов, Л.Н. Соломин, С.А. Евсеева, В.А. Назаров, П.И. Бегун. СПб., 2005. 21 c.

- Митрофанов А.И., Каминский А.В., Поздняков А.В. Возможности артродезирования коленного сустава с использованием компьютерной навигации//Гений ортопедии. 2013. № 4. C. 106-108.

- Мыкало Д.А. Комбинированный чрескостный остеосинтез при переломах костей голени и их последствиях: автореф. дис. … канд. мед. наук. СПб., 2008. 22 с.

- Назаров В.А. Биомеханические основы модульной компоновки аппаратов для чрескостного остеосинтеза длинных трубчатых костей: автореф. дис. … канд. мед. наук. СПб., 2006. 22 с.

- Реброва О.В. Статистический анализ медицинских данных с помощью пакета программ «Статистика». М.: Медиа Сфера, 2002. С. 380.

- Сабиров Ф.К., Соломин Л.Н. Исследование жесткости модулей первого и второго порядка, скомпонованных с использованием экстракортикальных фиксаторов//Травматология и ортопедия России. 2015. № 1. С. 58-65.

- Соловцова Л.А. Методика компьютерного исследования жесткости спице-стержневых фиксирующих устройств//Рос. журн. биомеханики. 2010. Т. 14, № 1. С. 17-25.

- Сравнительный анализ жесткости остеосинтеза, обеспечиваемой чрескостными аппаратами, работающими на основе компьютерной навигации и комбинированным спице-стержневым аппаратом/Л.Н. Соломин, В.А. Виленский, А.И. Утехин, В. Террел//Травматология и ортопедия России. 2009. №. 2. С. 20-25.

- Метод унифицированного обозначения чрескостного остеосинтеза длинных костей: метод. рекомендации/ГУ РосНИИТО им. Р.Р. Вредена; сост.: Л.Н. Соломин, Н.В. Корнилов, А.В. Войтович, В.И Кулик, В.А Лаврентьев. СПб., 2004. 21 с.

- Соломин Л.Н., Назаров В.А., Бегун П.И. Биомеханические и конструкционные основы модульной трансформации аппаратов для чрескостного остеосинтеза длинных костей//Травматология и ортопедия России. 2005. № 4. С. 39-47.

- Соломин Л.Н. Основы чрескостного остеосинтеза аппаратом Г.А. Илизарова:монография. СПб.: ООО «МОРСАР АВ», 2005. 544 с.

- Соломин Л.Н. Основы чрескостного остеосинтеза: в 2 т. М.: БИНОМ, 2014. Т. 1. 328 с.

- Шевцов В.И., Швед С.И., Сысенко Ю.М. Чрескостный остеосинтез при лечении оскольчатых переломов. Курган: ЗАО: «Дамми», 2002. 326 с.

- Hutchinson B.K., Binski J.С. Treatment of tibial shaft fractures with the Taylor Spatial Frame. In: Fifteenth Annual Scientific Meeting of Limb Lengthening and Reconstruction Society. North America, New York, ASAMI, 2005. P. 12.

- Ilizarov G.A. The tension-stress effect on the genesis and growth of tissues. Part I. The influence of stability of fixation and soft-tissue preservation//Clin. Orthop. Relat. Res. 1989. N 238. P. 249-281.

- Ilizarov G.A. The tension-stress effect on the genesis and growth of tissues: Part II. The influence of the rate and frequency of distraction//Clin Orthop Relat Res. 1989. N 239. P. 263-285.

- Arthrodesis of the knee using cannulated screws/H.C. Lim, J.H. Bae, C.R. Hur, J.K. Oh, S.H. Han//J. Bone Joint Surg. Br. 2009. Vol. 91, N 2. P. 180-184.

- Comparison of intramedullary nailing and external fixation knee arthrodesis for the infected knee replacement/T.M. Mabry, D.J. Jacofsky, G.J. Haidukewych, A.D. Hanssen//Clin. Orthop. Relat. Res. 2007. Vol. 464. P. 11-15.

- Knee arthrodesis as limb salvage for complex failures of total knee arthroplasty/R. Kuchinad, M.S. Fourman, A.T. Fragomen, S.R. Rozbruch//J. Arthroplasty. 2014. Vol. 29, N 11. P. 2150-2155.

- An original knee arthrodesis technique combining external fixator with Steinman pins direct fixation/G. Riouallon, V. Molina, C. Mansour, C. Court, J.Y. Nordin//Orthop. Traumatol. Surg. Res. 2009. Vol. 95, N 4. P. 272-277 DOI: 10.1016/j.otsr.2009.04.006

- Hybrid external fixation for arthrodesis in knee sepsis/K.H. Salem, P. Keppler, L. Kinzl, A. Schmelz//Clin. Orthop. Relat. Res. 2006. Vol. 451. P. 113-120.

- Solomin L.N. The basic principles of external skeletal fixation using the Ilizarov and other devices//Milan: Springer-Verlag, 2008. 1593 p.

- Periprosthetic Infection Following Total Knee Arthroplasty. Chapter 24/M. Soudry, A. Greental, G. Nierenberg, M. Falah, N. Rosenberg. In: Arthroplasty -Update/Ed. P. Kinov. InTech, 2013.

- Knee arthrodesis using a unilateral external fixator combined with crossed cannulated screws for the treatment of end-stage tuberculosis of the knee/X. Tang, J. Zhu, Q. Li, G. Chen, W. Fu, J. Li//BMC Musculoskelet. Disord. 2015. Vol. 16. P. 197 DOI: 10.1186/s12891-015-0667-2