Среднебелое, Городище-1 - новый памятник михайловской археологической культуры в Западном Приамурье

Автор: Волков Д.П.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XXII, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье приведено описание городища, обнаруженного автором в 2013 г. в Ивановском р-не Амурской обл. Анализ планиграфических особенностей памятника, керамического материала, полученного из шурфа, позволили соотнести выявленный объект с памятниками михайловской археологической культуры (бэй шивэй) на территории Западного Приамурья. Появление в Западном Приамурье в VII в. мохэского населения, мигрировавшего из Маньчжурии, привело к переселению бэй шивэй в северном и северо-западном направлениях. Сложные взаимоотношения аборигенов и мигрантов вынудили первых возводить городища. Традиционные городища михайловской культуры были округлой в плане формы. Под влиянием культуры мохэ население бэй шивэй стало строить городища прямоугольной в плане формы, каковым является Среднебелое, городище-1.

Западное приамурье, михайловская культура, бэй шивэй, мохэ, городище

Короткий адрес: https://sciup.org/14522363

IDR: 14522363 | УДК: 902

Текст научной статьи Среднебелое, Городище-1 - новый памятник михайловской археологической культуры в Западном Приамурье

Памятники археологии михайловской культуры на территории Западного Приамурья впервые были исследованы Е.И. Деревянко в 1967–1968 гг. на Михайловском городище. Изначально городище отнесли к мохэской культуре [Деревянко Е.И., 1975, с. 87].

Исследования в долине р. Буреи С.П. Нестеровым новых памятников михайловской группы (Сухие Протоки-1, -2; Букинский Ключ-1, -2; Большие Симичи, Безумка), анализ их материалов позволили исключить данную группу из мохэской культуры и выделить её в михайловскую культуру (III–X вв.) [1998, с. 103].

Основным критерием определения михайловских памятников являются характерные керамические сосуды с вафельным (ложно текстильным) орнаментом и своеобразным венчиком в форме «рассечённого» валика.

К настоящему времени в Амурской обл. обнаружены десятки памятников михайловской археологической культуры, в том числе и укрепленные городища. Выявление и исследование новых памят- ников позволяет расширить представление о рассматриваемой археологической культуре.

Памятник Среднебелое, городище-1 выявлен в 2013 г. археологическим отрядом под руководством Д.П. Волкова в ходе работ по археологическому обследованию территории проектируемого строительства магистрального газопровода «Сила Сибири» на территории Амурской обл. Памятник расположен на поверхности береговой террасы левого берега р. Белая (левый приток р. Зея) в ее среднем течении, в 22 км выше мохэского Троицкого могильника [Деревянко Е.И., 1977].

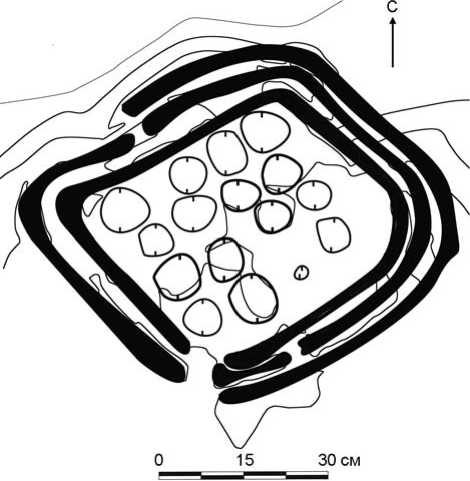

Городище имеет квадратную форму, ориентированную углами по сторонам света. С четырех сторон, за исключением западного угла, внутренняя часть окружена тремя валами (внутренний, центральный и внешний) и двумя рвами, расположенными параллельно друг другу. На юго-западной и частично северо-западной сторонах внешний вал не зафиксирован, что, возможно, связано с его разрушением современной пашней (рис. 1).

Внутренний вал опоясывает городище по всему периметру, имеет разрыв в южном углу, четкие прямые контуры и более прямые углы по отношению к другим валам. Возвышается над внутренним пространством городища на высоту до 1 м. Центральный вал имеет разрывы в северо-западной и юговосточной сторонах, а также в южном углу. Имеет плавные очертания и скругленные углы. Внешний вал – плавный, с закругленными углами, не имеет разрывов. Параметры валов различны. Высота внутреннего и центрального валов относительно внутреннего пространства городища 0,8–1 м. Вер-

Рис. 1. План памятника Среднебелое, городище-1.

шина внешнего вала, по отношению к внутреннему и центральному, снижается своеобразной ступенью-уступом и имеет высоту 0,3 м по отношению к внутренней площади городища. Высота внутреннего и центрального валов относительно дна прилегающего рва – 1,5 м, относительно второго (внешнего) рва с юго-восточной, северо-восточной и северо-западной сторон – 1,8 м. По верху валы имеют уплощенную поверхность, ширина колеблется от 0,5 до 3,7 м, на широких участках отмечаются незначительные прогибы. Рвы городища плавные, имеют округлое основание по дну с оплывшими углами, колеблются по ширине от 0,8 до 3,5 м. Вход в городище представлен широким проходом (до 9 м) между валов и рвов в виде прямоугольного проёма оконтуренного с двух сторон поднятиями на валах и пересыпкой рвов. Внутренняя часть городища ровная с общим плавным понижением поверхности в сторону реки в северо-восточном направлении. На внутренней части городища зафиксировано 15 округлых западин диаметром от 5 до 8 м, глубиной до 1,5 м, расположенных рядами по 3–4 западины и одна западина размером 1,5 × 2 м, глубиной 0,5 м. Площадь внутренней части 1700 м2. Общая площадь городища, вместе с внешними сооружениями, 4600 м2.

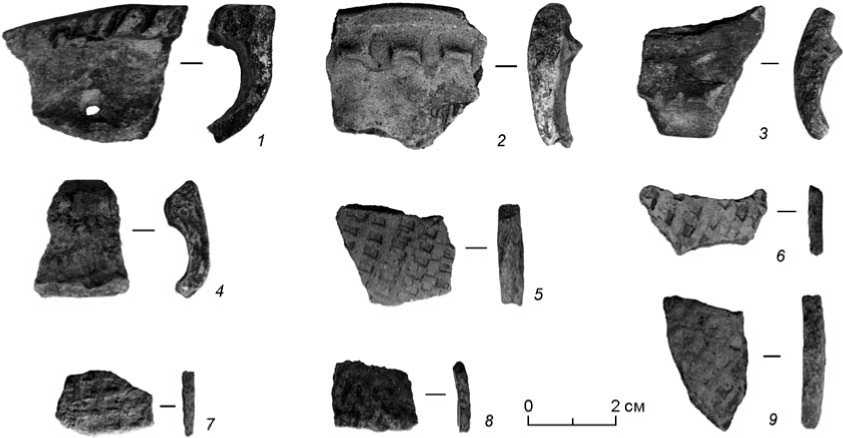

Заложенный на памятнике шурф позволил получить датирующий археологический материал – фрагменты керамиче ской посуды. Коллекция археологического материала, обнаруженного в шурфе, состоит из 80 керамических фрагментов сосудов, 5 из которых фрагменты венчиков. Венчики имеют прямую кромку, слегка отогнутый наружу край, налепной рассеченный валик, в некоторых случаях оформленный косой насечкой (рис. 2, 1 ) или прямыми округлыми вдавлениями (рис. 2, 2 , 3 ). Прилегающая к венчику горловина и стенки туло-ва покрыты ложно-текстильным (вафельным) орнаментом. Фрагменты стенок сосудов идентичны, имеют толщину от 0,4 до 0,5 см, ложно-текстильный (вафельный) орнамент на лицевой стороне (рис. 2, 5–9 ), на отдельных фрагментах зафиксированы следы лощения. В качестве отощителя в керамическом тесте использован песок мелкого размерного ранга, частицы которого четко фиксируются на сломе фрагментов. Следов нагара ни на одном из выявленных фрагментов не зафиксировано.

Анализируя полученный археологический материал, форму городища, особенности расположения на местности, следует отметить, что данный археологический объект наиболее сопоставим с памятниками археологии на территории Западного Приамурья, относящимися к михайловской археологической культуре, датируемой периодом раннего средневековья (II–III вв. н.э.) [Деревянко Е.И.,

Рис. 2. Фрагменты керамики, выявленные на памятнике Среднебелое, городище-1. 1–4 – фрагменты венчиков сосудов; 5–9 – фрагменты стенок сосудов.

1969; 1972; 1975, с. 52–87; Древности Буреи, 2000, с. 135; История Амурской области, 2008, с. 77–90].

Михайловцы в Западном Приамурье появились ранее других средневековых племён региона [Нестеров, 1998, с. 42]. Основной регион распространения михайловской археологической культуры – юго-восточная часть Западного Приамурья (современная территория юга Архаринского, Бурейского, Михайловского р-нов в бассейне р. Амур) [История Амурской области, 2008, с. 78]. Преобладающая часть памятников – долговременные поселения и временные стоянки. Выявленные в Приамурье городища михайловской археологической культуры располагаются севернее и северо-западнее основной массы памятников в долинах рек Завитая, Горбыль, Томь, Белая (среднее и верхнее течение рек) [Деревянко Е.И., 1975, с. 52; Волков, Кудрич, Савченко, 2007; Болотин, Литовченко, Зайцев, 1995].

Анализ появившихся данных позволяет предположить, что михайловцы, первоначально проживая в южных, благоприятных для земледелия и животноводства районах Западного Приамурья, под давлением пришлых мохэ вынужденно сдвинулись на север и северо-запад [Нестеров, 2001, 2002], о чем косвенно свидетельствует практически полное отсутствие укреплённых городищ на юге и их наличие на севере-северо-западе. С учетом имеющихся данных их переселение, по всей видимости, происходило вверх по рекам Бурея и Завитая с дальнейшим переходом на Горбыль, Томь, Белую, имеющие близко расположенные друг от друга истоки. Население михайловской культуры, приняв участие в формировании троицкой группы мохэ, в VIII в. переняли у них конструкцию городищ подквадратной в плане формы вместо округлых (Михайловское городище на р. Завитой, Амаранка на р. Горбыль) или овальных (Иришкино городище на р. Бурее), что и демонстрирует Среднебелое, городище-1.

Список литературы Среднебелое, Городище-1 - новый памятник михайловской археологической культуры в Западном Приамурье

- Болотин Д.П., Литовченко Г.П., Зайцев Н.Н. Новое раннесредневековое городище на территории Амурской области//Обзор результатов полевых и лабораторных исследований археологов, этнографов и антропологов Сибири и Дальнего Востока в 1993 году. -Новосибирск, 1995. -С. 242-244

- Волков Д.П., Кудрич О.С., Савченко Т.П. Михайловские городища на реке Горбыль в Амурской области//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2007. -Т. XIII. -С. 207-210.

- Деревянко Е.И. Мохэское городище на р. Завитой: //Изв. СО АН СССР. Сер. обществ. наук. -1969. -№ 11. -Вып. 3. -С. 86-92.

- Деревянко Е.И. Городище на реке Завитой//Материалы по археологии Сибири и Дальнего Востока. -Новосибирск, 1972. -Ч. 1. -С. 208-317.

- Деревянко Е.И. Мохэские памятники Среднего Амура. -Новосибирск: Наука, 1975. -250 с.

- Деревянко Е.И. Троицкий могильник. -Новосибирск: Наука, 1977. -224 с.

- Древности Буреи/С.П. Нестеров, А.В. Гребенщиков, С.В. Алкин, Д.П. Болотин, П.В. Волков, Н.А. Кононенко, Я.В. Кузьмин, Л.Н. Мыльникова, А.В. Табарев, А.В. Чернюк. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2000. -352 с.

- История Амурской области с древнейших времен до начала 20 в./под ред. А. П. Деревянко, А. П. Забияко. -Благовещенск, 2008. -424 с.

- Нестеров С.П. Народы Приамурья в эпоху раннего средневековья. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. -184 с.

- Нестеров С.П. Краткий очерк этнокультурной истории народов Приамурья//Традиционная культура Востока Азии. -Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2001. -Вып. 3. -С. 143-146.

- Нестеров С.П. Пути и время миграции хэйшуй мохэ в Западном Приамурье//История и культура Востока Азии: мат-лы междунар. науч. конф. (г. Новосибирск, 9-11 дек. 2002 г.) -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2002. -Т. I. -С. 90-94.