Среднекаменноугольные отложения бассейна Верхней Печоры

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128227

IDR: 149128227

Текст статьи Среднекаменноугольные отложения бассейна Верхней Печоры

В бассейне Малой Печоры отложения среднего карбона развиты очень мало и автору удалось ознакомиться с ними только на обн. 76 и 63. На первом обнажении вскрыты породы верхней части краснополянского горизонта и нижней части северокельтменского горизонта башкирского яруса. На обн. 63 видна часть подольского горизонта московского яруса, представленная водорослево-шламовыми и шламовыми известняками.

В бассейне р. Унья отложения среднего карбона, как и на Илыче, с размывом залегают на нижнекаменноугольных отложениях. Обнаженность башкирских отложений крайне невысокая, что может быть связано отсутствием в разрезе некоторых стратиграфических горизонтов [7]. Автором наблюдались разрезы только краснополянского горизонта (обн. 41) и верхнебашкирского надгоризонта (обн. 30). Отложения московского яруса на р.Унье предстевлены более полно. Здесь выделяются верейский (обн. 60), каширский горизонты и верхнемосковкий подъярус (обн. 24).

В дополнительные задачи входило изучение микрофауны фораминифер среднего карбона, сравнение комплексов фораминифер в изученных толщах Верхней Печоры, а также самостоятельное определение их видовой принадлежности на обн. 41 (р. Унья). B основу работы легли определения Д. М. Раузер-Черноусовой и З. П. Михайловой [2, 7]. В результате, были определены: Archaediscus molleri Raus. , Plectogyra omphalota (Raus. et Reit.) , Pl. Prisca (Raus. et Reit.) , Eostaffella ikensis Vissarionova , Eo. Nalivkini Masl. Фора-миниферы из данного комплекса характерны для нижней части среднего карбона [3, 4].

Литологическая характеристика. Изученные отложения представлены преимущественно карбонатными породами. Для их подразделения использовалась классификация И. В. Хворовой [9] с небольшими изменениями автора и применением современных терминов.

Среди пород среднекаменноугольного возраста выделены следующие литотипы: известняки органогенные (полидетритовые, криноидные, фора-миниферовые, коралловые, брахиопо-довые, палеоаплизиновые), фитоген-ные (водорослевые, микробиальные известняки, строматолиты), хемогенные породы (пелитоморфные, кристаллические, оолитовые известняки и доломиты), известняковые конгломераты, гравелиты, а также аргиллиты.

Анализируя распространение различных типов пород, можно заметить, что обломочные породы встречаются только в нижней части краснополянского горизонта в разрезах рек Илыч и Унья. Органогенные породы встречаются повсеместно, но породы, сложенные крупными органическими остатками, характерны для верхнебашкирского подъяруса, верхней части подольского и средней части мячковского горизонтов бассейна р. Илыч, а также верхнемосковского яруса на р. Унья. Мелкодетритовые и шламовые известняки характерны для нижнебашкирского и верхнемосковского подъярусов на р. Илыч, северокельтменского горизонта Малой Печоры и башкирских и нижнемосковских отложений на р. Унья. Водорослевые известняки характерны для каширского горизонта на Илыче, подольского горизонта на Малой Печоре и часто встречаются среди пород московского яруса на р. Унья. Хемоген-ные породы были отмечены в северо-кельтменском и каширском горизонтах на р. Унья, а также в прикамском горизонте на Илыче. Комковатые известняки характерны для краснополянских отложений Уньи.

Типы и генезис кремнистых образований. Среди вторичных изменений карбонатных пород были отмечены доломитизация, флюоритизация и окремнение. Особое внимание в ходе работ было уделено изучению кремнистых образований.

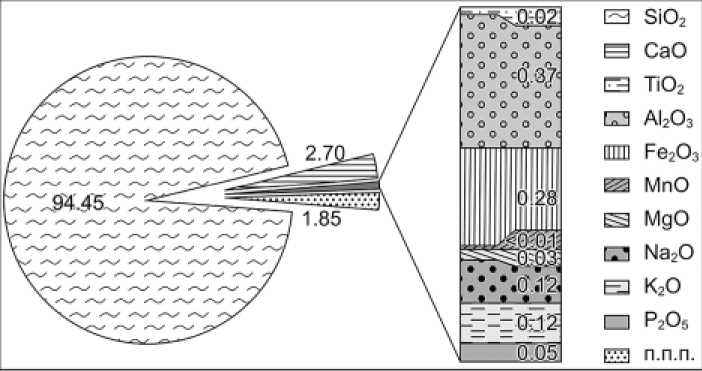

По составу все изученные кремнистые образования кварцево-халцедоновые. Кроме SiO2 (90—98 %) они в незначительных количествах содержат CaO и CO2, в то же время содержания других элементов иногда значительно меньше 1 % (рис. 2). Микроскопическое изучение кремней показывает, что микрозернистые породы замещаются преимущественно микрозернистым или мелкочешуйчатым халцедоном, а крупнокристаллический кальцит — кварцем или крупнолистоватым и сферолитовым халцедоном. Кварц и сферолиты выполняют также и мелкие трещины в стяжениях.

Кремни подразделяются на несколько морфологических типов: желваки, линзы, пласты и образования неправильной формы.

Пласты, линзы и желваки имеют серый и темно-серый цвет. При этом, как правило, кремни имеют более темную окраску, чем вмещающие породы. Окраска кремней часто неоднородная, обусловленная чередованием различных по цвету кремнистых оболочек. В пластах и линзах они обычно создают тонкослоистую текстуру, а в желваках —

Рис. 2. Химический состав кремней из среднекаменноугольных отложений Верхней Печоры

концентрическое строение. Иногда в центральных областях желваков наблюдаются участки, сложенные зернистым доломитом. Кремни неправильной формы отличаются более светлой окраской (от полупрозрачной до молочно-белой) и не имеют каких-либо своих текстурно-структурных признаков, за исключением того, что выполняют составные части вмещающих пород.

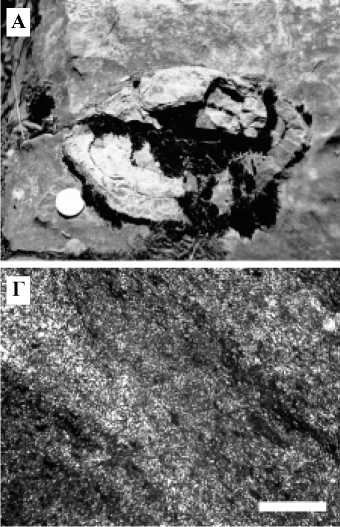

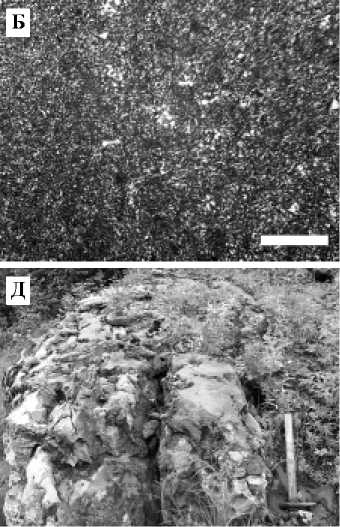

В кремнях в той или иной степени сохраняется реликтовая структура, которая определяется характером замещаемого ими известняка и зависит от типа выделения SiO2 (рис. 3). Так, в желваках с концентрическим строением первичная структура практически не проявляется. В линзах и пластах кремней наблюдаются очертания структур, хо- рошо заметные макроскопически и слаборазличимые при сильном увеличении. А в кремнях неправильной формы в силу избирательности окремнения заметны даже мелкие детали первичной структуры замещенных пород. В то же время характер перехода «кремень—известняк» во всех типах примерно одинаков. Визуально он может быть довольно резким, но под микроскопом наблюдается постепенная смена карбонатного материала на кремень. Различна лишь толщина переходного слоя: в кремнях с хорошо сохранившейся реликтовой структурой он составляет примерно 1.5—2.0 мм и более, а в других кремнях — от 0.1—0.3 мм.

Изученные кремнистые стяжения — диагенетические образования. Источник

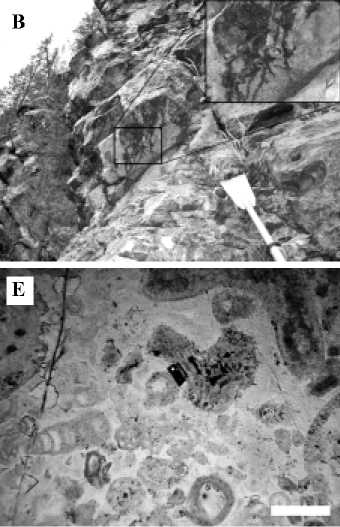

Рис. 3. Морфология кремнистых образований и их микроструктура. Размер меток равен 0.4 мм.

А — эллипсоидальный желвак черного кремня с концентрическим строением (обн. 76, р. Печора; масштаб — монета диаметром 2 см), Б — структура черного кремня без текстурных особенностей из желвака округлой формы, В — пластовые выделения кремня с крупными органическими остатками в центральной части, обн. 56, Г — структура плостового кремня в области с тонкослоистой реликтовой текстурой, Д — кремнистые стяжения неправильной формы (Илыч, обн. 56), Е — микроструктура кремня неправильной формы, без анализатора

кремнезема, по всей видимости, смешанный — кремнезем из скелетных остатков силикабиоса, а также растворенная в морской воде кремнекислота [8]. Форма выделения, окраска и сохранность реликтовых структур могут свидетельствовать о времени формирования кремней: желваковые стяжения соответствуют раннему диагенезу, линзы и пласты — среднему и позднему, а образования неправильной формы — заключительной стадии образования известняков. Механизм формирования обусловил типы кремней. Желваковые тела могли образоваться в процессах цементации и расталкивания (оттеснения) вмещающего осадка, пласты и линзы — путем концентрации (стяжения) рассеянного в осадке аутигенного кремнезема вокруг ранее сформировавшихся желваков, а кремни неправильной формы — в результате замещения карбонатного материала в сильно уплотненном и практически литифированном осадке.

Заключение. На территории Верхней Печоры среднекаменноугольные отложения пользуются широким распространением. Наиболее полный разрез среднего карбона можно наблюдать на Илыче, а на более южных территориях — выходы отдельных горизонтов. Причем, если на Малой Печоре это связано с плохой обнаженностью, то на Унье, возможно, имеет место отсутствие некоторых стратиграфических подразделений.

10-я студенческая научная конференция 30 октября 2007 года г. Сыктывкар

ГЕОЛОГО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ТИМАНО-СЕВЕРОУРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ

Информационное письмо

Организаторы конференции:

-

• Институт геологии Коми научного центра УрО РАН

-

• Сыктывкарский государственный университет

-

• Институт языка, литературы и истории

Коми научного центра УрО РАН

-

• Коми государственный педагогический институт

Научная программа конференции:

> География, геоморфология, геология, стратиграфия, литология, мине-

В ходе литологического изучения отложений были выделены следующие литотипы пород: органогенные и фито-генные известняки, хемогенные породы, известняковые конгломераты, гравелиты и аргиллиты. Анализ распространения разных типов пород показал, что состав одновозрастных отложений меняется не только в широтном (как уже не раз отмечалось прочими исследователями), но и в меридиональном направлениях.

Особое внимание при изучении среднекаменноугольных отложений было уделено кремнистым образованиям. Среди них выделяются желваки, линзы и пласты и образования неправильной формы. По мнению автора, все они — диагенетические образования, отличающиеся механизмом образования. Желваковые тела могли образоваться в процессах цементации и расталкивания (оттеснения) вмещающего осадка, пласты и линзы — путем концентрации (стяжения) рассеянного в осадке аутигенного кремнезема вокруг ранее сформировавшихся желваков, а кремни неправильной формы — в результате замещения карбонатного материала в сильно уплотненном и практически литифированном осадке.

Список литературы Среднекаменноугольные отложения бассейна Верхней Печоры

- Варсанофьева В. А. К стратиграфии среднекаменноугольных отложений бассейна Малой Печоры//Материалы по геологии Северного Урала и Тимана. Сыктывкар, 1962. Вып. 3. С. 38-50.

- Варсанофьева В. А, Раузер-Черноусова Д. М. К характеристике среднекаменноугольных отложений р. Ильи//Сборник трудов по геологии и палеонтологии. Сыктывкар: КФАН СССР, 1960. С. 94-126.

- Гроздилова А. П., Лебедева И. С. Фораминиферы каменноугольных отложений западного склона Урала и Тимана//Тр. ВНИГРИ. Л., 1960. Вып. 150. 264 с.

- Гроздилова Л. П., Лебедева И. С. Фораминиферы нижнего карбона и башкирского яруса среднего карбона Колво-Вишерского края//Микрофауна СССР. Л., 1954. Сб. VII. С. 4-236.

- Елисеев А. К, Мизин А. И. Известняковые брекчии карбона в бассейне Верхней Печоры//Ежегодник-1973 Ин-та геол. Коми филиала АН СССР. Сыктывкар, 1974. С. 42-47.

- Елисеев А. И., Антошкина А. И., Салдин В. А. и др. Формации палеозоя северо-восточной окраины Европейской платформы. Сыктывкар, 2006. (Научн. докл./Коми НЦ УрО РАН. Вып. 481). 72 с.

- Калашников Н. В., Михайлова. 3. П. Стратиграфия среднего карбона реки Уньи//Ежегодник-1976 Ин-та геол. Коми филиала АН СССР. Сыктывкар, 1977. Вып. 11. С. 24-28.

- Пономаренко Е. С, Сандула А. Н. Вопросы генезиса кремней в карбонатных породах//Структура, вещество, история литосферы Тимано-Севеоуральского сегмента: Мат-лы 15-й науч. конф. Сыктывкар: Геопринт, 2006. С. 143-145/.

- Хворова И. В. Атлас карбонатных пород среднего и верхнего карбона Русской платформы. М.: 1958. 170 с.