Среднеширотные сияния в 23-24-х солнечных циклах по данным наблюдений на юге Восточной Сибири

Автор: Михалев А.В.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 4 т.5, 2019 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены данные наблюдений среднеширотных сияний (СС) на юге Восточной Сибири в 23-24-м солнечных циклах. Рассматриваются спектральный состав и доминирующие эмиссии СС, суточное распределение вероятности регистрации СС, зависимость от уровня геомагнитной активности, принадлежность к различным типам сияний. Показана тесная связь интенсивности доминирующей эмиссии 630.0 нм с D st-индексом во время магнитных бурь (МБ). Отмечается, что наиболее интенсивные СС регистрируются в главные фазы МБ. Зарегистрированное СС 20 ноября 2003 г. может дополнить список наиболее известных сияний (great aurora). Описывается динамика авроральных эмиссий 557.7 и 630.0 нм для очень сильных МБ ( Dst min

Среднеширотные сияния, магнитные бури

Короткий адрес: https://sciup.org/142222501

IDR: 142222501 | УДК: 550.338.8 | DOI: 10.12737/szf-54201909

Текст научной статьи Среднеширотные сияния в 23-24-х солнечных циклах по данным наблюдений на юге Восточной Сибири

Магнитные бури (МБ) относятся к важнейшим геофизическим явлениям солнечного происхождения, вызывающим изменения в характеристиках верхней атмосферы и ионосферы Земли. В средних широтах сильные МБ сопровождаются значительными усилениями запрещенной линии атомарного кислорода [OI] 630.0 нм, когда эта эмиссия, являясь относительно слабой составляющей среднеширотного свечения ночного неба, в течение нескольких часов может возрасти в десятки и более раз. Это приводит к возникновению явления среднеширотного сияния (СС). В литературе отсутствует общепринятое определение СС. Ряд авторов использует понятие «низкоширотная аврора», с которым связывают авроральные эмиссии, наблюдаемые на геомагнитных широтах ≤ 50° во время МБ. В то же время другие авторы применяют термин «среднеширотная аврора», используя в качестве отличительных признаков особенности механизмов усиления среднеширотных эмиссий в период МБ, наличие в спектре эмиссии N2+ и/или высокое отношение интенсивностей эмиссий [OI] 630.0 и 557.7 нм [Rassoul et al., 1993] .

Принято считать, что CC являются относительно редким геофизическим явлением. По данным работы

[Краковецкий и др., 1989] , вероятность наблюдения СС и низкоширотных сияний (НС) в Северном полушарии для географических широт 55–60° N составляет пять случаев в год; для широт 50–55° N — 1; 40–50° N — 0.1; в приэкваториальной зоне — 0.01 случая в год. Между тем авторы работы [Shiokawa et al., 2005] полагают, что невидимые (субвизуль-ные) СС происходят гораздо чаще.

При рассмотрении СС и НС указывается на несколько механизмов возбуждения эмиссий во время МБ. Среди этих механизмов можно отметить высыпания тяжелых частиц (ионов и нейтральных атомов) из кольцевого тока, столкновения с потоками низкоэнергичных электронов и другие [Cole, 1970; Фишкова, Марцваладзе, 1985; Tinsley et al., 1986; Rassoul et al., 1993] . В работе [Rassoul et al., 1993] выделено несколько типов СС и НС. Высыпающиеся из кольцевого тока тяжелые частицы с энергиями 1–100 кэВ при перезарядке вызывают на геомагнитных широтах ≤ 40° низкоширотные (нейтралы) и ≥ 40° среднеширотные (ионы) сияния. Потоки электронов с энергиями ≤ 10 эВ вызывают такое явление, как SAR-дуга, а высыпания электронов с энергиями ~10–1000 эВ приводят к СС типа «d».

В настоящей работе представлены некоторые характеристики и особенности СС, выявленные в резуль-

Магнитные бури, в периоды которых наблюдались СС

|

№ |

Дата |

K р mах за бурю |

s min за бурю, нТл |

s min за ночь, нТл |

∆ I 630.0, кРл |

Время регистрации I max, (UT, ч) |

|

1 |

1991.03.24 |

9– |

–288 |

–225 |

~2.6 |

~20.5 |

|

2 |

1999.01.13 |

7 0 |

–112 |

–112 |

~0.04 |

~18 |

|

3 |

2000.04.06 |

8+ |

–288 |

–220 |

~2.8 |

~19.5 |

|

4 |

2000.10.04 |

7+ |

–182 |

–143 |

~0.12 |

~17.5 |

|

5 |

2000.11.06 |

7 0 |

–159 |

–159 |

~0.11 |

~18.5 |

|

6 |

2001.03.20 |

7+ |

–149 |

–149 |

~0.05 |

~15.5 |

|

7 |

2001.03.31 |

9– |

–387 |

–284 |

~3.5 |

~16 |

|

8 |

2001.10.21 |

8– |

–187 |

–187 |

~0.5 |

~20 |

|

9 |

2002.04.17 |

7+ |

–124 |

–98 |

~0.075 |

~19.5 |

|

10 |

2003.10.29 |

9 0 |

–350 |

–281 |

~2.5 |

~22.5 |

|

11 |

2003.10.30 |

9 0 |

–383 |

–383 |

~4 |

~22 |

|

12 |

2003.11.20 |

9– |

–422 |

–422 |

~19.4 |

~20 |

|

13 |

2004.01.22 |

7 0 |

–130 |

–130 |

~0.07 |

~14.5 |

|

14 |

2005.05.08 |

8+ |

–110 |

–110 |

~0.1 |

~17 |

|

15 |

2011.09.26 |

6+ |

–101 |

–100 |

~0.4 |

~17 |

|

16 |

2012.10.08 |

7– |

–106 |

–106 |

~0.05 |

~17.5 |

|

17 |

2013.03.17 |

7– |

–132 |

–132 |

~0.1 |

~19 |

|

18 |

2015.03.17 |

8– |

–222 |

–187 |

~14 |

~15.5 |

|

19 |

2015.10.07 |

7+ |

–124 |

–119 |

~0.4 |

~17 |

|

20 |

2015.12.20 |

7– |

–155 |

–155 |

~0.45 |

~19 |

|

21 |

2016.10.13 |

6+ |

–104 |

–103 |

~0.15 |

~21 |

тате наблюдений в Геофизической обсерватории (ГФО) ИСЗФ СО РАН (52° N, 103° E) в 23–24-м солнечных циклах. Приводятся более детальные, чем в [Михалев, 2013] данные по СС, полученные в периоды сильных и очень сильных МБ.

АППАРАТУРА И МЕТОДИКА НАБЛЮДЕНИЙ

В работе использованы данные наблюдений эмиссий атомарного кислорода 557.7 и 630.0 нм, полученные в ГФО ИСЗФ СО РАН при помощи зенитных фотометров (1989–1993 и 1997–2010 гг.) и патрульного спектрометра с низким спектральным разрешением на базе спектрографа ИСП-51 и цветной ПЗС-матрицы SONY ICX285AQ (2011–2018 гг.). Эмиссионные линии в зенитных фотометрах выделялись при помощи интерференционных качающихся светофильтров с полушириной полосы пропускания АХ1/2 ~ 1-2 нм. Угловое поле зрения в каналах фотометра составляло ~ 4-5°. Абсолютная калибровка оптической аппаратуры осуществлялась в отдельные периоды по эталонным звездам и в дальнейшем контролировалась с помощью калибраторов — стабилизированных источников света. Характеристики спектрометра представлены по адресу []. Наблюдения до 2012 г. проводились в ночное время в течение 1–2 недель до и после новолуния, а с апреля 2012 г. — каждую ночь. С 2009 г. использовалась цветная широкоугольная камера, предназначенная для исследования пространственно-временных вариаций яркости ночного неба и контроля прозрачности атмосферы

[]. В 2013 г. была введена в эксплуатацию камера всего неба KEO Sentinel, регистрирующая пространственную картину эмиссии 630.0 нм [ data/keo].

РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ

В ряде работ было показано, что одним из геомагнитных индексов, с которым отмечается наиболее высокая корреляция интенсивности эмиссии 630.0 нм ( I 630.0 ) во время МБ, является Dst -индекс [Трутце, 1973; Rassoul et al., 1992; Лобзин, Павлов, 1998; Михалев и др., 2004] . В связи с этим классификация МБ в этой работе проводится по величине Dst -индекса. Согласно [Gonzalez et al., 1999] по величине Dst -индекса бури подразделяют на умеренные (–100< Dst min <–50 нТл), интенсивные (–200< Dst min<–100 нТл) и экстрабури ( Dst min<–200 нТл). Анализ вариаций I 630.0 во время умеренных, интенсивных и экстрабурь в период 1991–2012 гг. по данным наблюдений в ГФО был выполнен в работе [Михалев, 2013] . В настоящей работе рассматриваются только интенсивные МБ и экстрабури. В таблице приведены некоторые характеристики СС и сильных МБ, во время которых в ГФО ИСЗФ СО РАН проводились оптические наблюдения: ∆ I 630.0 обозначает максимальное усиление эмиссии 630.0 нм относительно фонового уровня свечения ночного неба, а в последней колонке приводится время регистрации наибольшей интенсивности этой эмиссии I max в период МБ. Из 21 МБ семь по классификации [Gonzalez et al., 1999] могут быть отнесены к экстрабурям и 14 к интенсивным МБ. Практически для всех

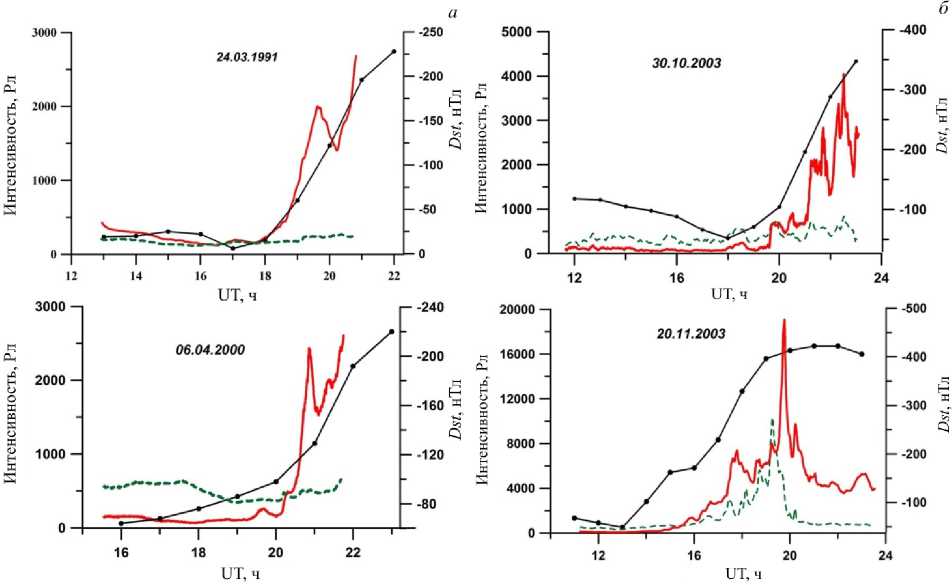

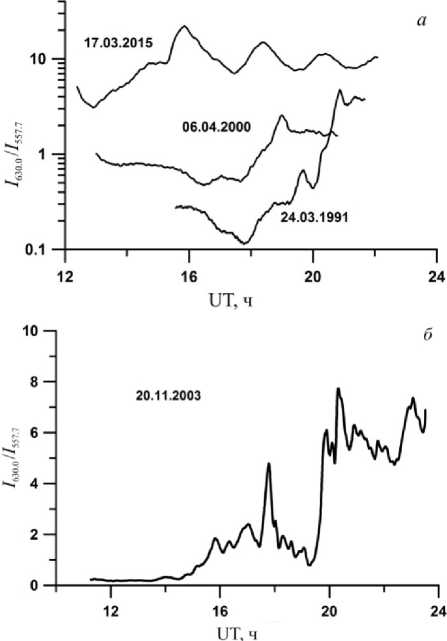

Рис. 1. Вариации интенсивностей эмиссий 630.0 нм (красная линия) и 557.7 нм (зеленая линия) и Dst -индекса (черная линия с кружками) во время магнитных бурь, относящихся по классификации [Gonzalez et al., 1999] к экстрабурям, с максимальными значениями Dst -индекса в течение ночи: ~ 200–220 нТл ( а ); ~ 350–400 нТл ( б )

МБ, приведенных в таблице, время наибольшего усиления эмиссии 630.0 нм ( I max ) в СС приходится на главные фазы МБ. Исключение составляет магнитная буря 31 марта 2001 г., для которой максимум интенсивности СС наблюдался на фазе восстановления.

На рис. 1 представлена динамика доминирующих эмиссий 630.0 и 557.7 нм для четырех экстрабурь с различными за ночь уровнями максимальных значений Dst -индексов (показаны инвертированные значения): 24 марта 1991 г., 6 апреля 2000 г. ( Dst max~200–220 нТл) и 30 октября и 20 ноября 2003 г. ( Dst max ~350–400 нТл).

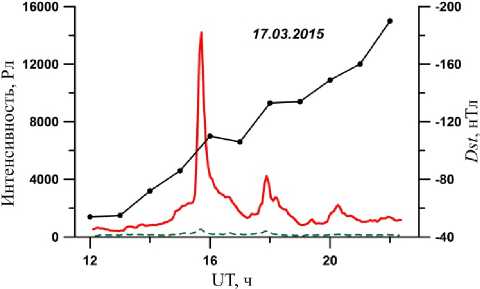

На рис. 2 представлены вариации интенсивностей эмиссий 630.0 и 557.7 нм и Dst -индекса во время магнитной бури 17 марта 2015 г. Данные наблюдений, приведенные на рис. 1 и 2, соответствуют по времени главной фазе МБ. Среди основных особенностей вариаций интенсивностей эмиссий можно отметить существенное превышение интенсивности эмиссии 630.0 нм над интенсивностью эмиссии 557.7 нм (большое отношение I 630.0 / I 557.7 ) на главных фазах МБ в отдельные моменты времени. Исключение составляют супербуря 20 ноября 2003 г. и МБ 31 марта 2001 г. (фаза восстановления МБ), когда в отдельные моменты времени I 557.7 превышала I 630.0. Второй особенностью является корреляция I 630.0 с инвертированными значениями Dst -индексом на главных фазах МБ. Исключение составляет МБ 17 марта 2015 г. (рис. 2).

Многолетние регулярные наблюдения свечения верхней атмосферы в ГФО позволили установить некоторые особенности вариаций эмиссий 630.0 и 557.7 нм во время МБ, характерные для средних широт Азиатского континента в районе геомагнитного меридиана 177° E. Ниже приводятся характерис-

Рис. 2. Вариации интенсивностей эмиссий 630.0 и 557.7 нм и Dst -индекса во время магнитной бури 17 марта 2015 г. Обозначения те же, что и на рис. 1

тики и особенности вариаций эмиссии 630.0 нм во время МБ и их обсуждение.

Суточное распределение вероятности регистрации СС в периоды МБ

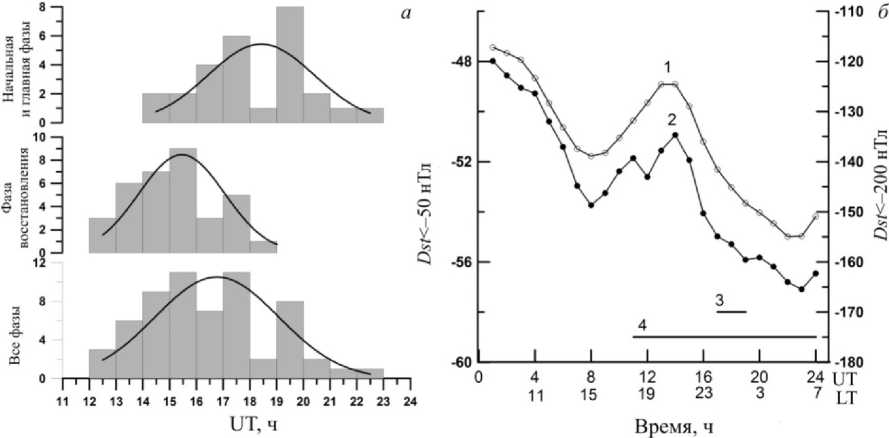

Факт существования суточных изменений вероятности появления различных форм полярных сияний (ПС) известен давно (см., например, [Надубо-вич, 1992] ). При этом вариации частоты появления ПС на протяжении ночи на разных станциях существенно различаются не только по амплитуде, но и по виду. Среди основных причин, обусловливающих суточный ход регистрации ПС, в ранних работах указывается на изменение положения станции наблюдения относительно аврорального овала в течение ночи. На рис. 3, а приведены ночные распределения максимальных возмущений I 630.0 . На рис. 3, б

Рис. 3. Суточные (ночные) распределения максимальных возмущений интенсивности эмиссии 630.0 нм во время МБ ( а ). Суточное распределение Dst -индекса [Михалев, 2001] ( б ): кривые 1 и 2 соответственно — в геомагнитно-возмущенные дни с Dst ≤ –50 и –200 нТл; прямые 3 и 4 — интервалы темного времени суток в ГФО ИСЗФ СО РАН для летнего и зимнего солнцестояний соответственно

приведены полученные усреднением часовых значений суточные распределения Dst -вариаций для геомагнитно-возмущенных дней с Dst ≤–50 и ≤–200 нТл с января 1957 г. по апрель 2000 г. [Михалев, 2001] . Горизонтальными линиями отмечены интервалы темного времени суток для зимнего и летнего солнцестояний, доступные для ночных оптических наблюдений в ГФО ИСЗФ.

Местная полночь соответствует 17 UT. Видно, что возмущения I 630.0 на главной и начальной фазах МБ регистрируются преимущественно во вторую половину ночи, в то время как на фазе восстановления — в вечерние часы до полуночи. С учетом связи I 630.0 с Dst -индексом данные, приведенные на рис. 3, б , позволили высказать предположение о существовании долготной зависимости наблюдения СС и их форм [Михалев, 2001] .

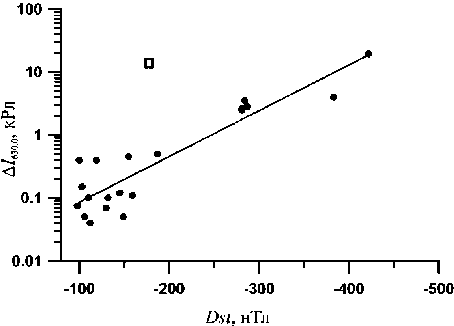

Зависимость от уровня геомагнитной активности

Определенный интерес представляет зависимость I 630.0 на средних широтах от уровня геомагнитной возмущенности. На рис. 4 приведена зависимость максимального увеличения интенсивности красной линии атомарного кислорода ∆ I 630.0 от уровня геомагнитной возмущенности (по Dst -индексу) для МБ, представленных в таблице. Линия интерполяции на рис. 4 построена без учета максимальной интенсивности во время МБ 17 марта 2015 г. (квадрат на рис. 4).

Полученное уравнение регрессии lg(I630.0) = – 0.0167 Dst–4.14

достаточно хорошо совпадает с данными, полученными в работе [Михалев, 2013] с разделением по главным фазам и фазам восстановления МБ.

Интенсивность эмиссии 630.0 нм на главной фазе МБ существенно выше, чем на фазе восстановления МБ [Михалев, 2013] .

Рис. 4. Зависимость максимального увеличения интенсивности среднеширотной эмиссии 630.0 нм от уровня геомагнитной возмущенности (по Dst -индексу)

Исключение составляет МБ 31 марта 2001 г., когда интенсивность эмиссии 630.0 нм на фазе восстановления достигла ~3.5 кРл [Дегтярев и др., 2003] . Получено, что коэффициенты в уравнениях регрессии, связывающие усиление I 630.0 с Dst -индексом, на главной фазе и фазе восстановления МБ имеют близкие значения [Михалев, 2013] .

Связь с вариациями ионосферных параметров

Связь интенсивности эмиссий в свечении ночного неба на средних широтах с ионосферными параметрами была установлена в ранних исследованиях (см., например, [Barbier, 1959]). В частности, было выявлено, что вариации I630.0 достаточно хорошо коррелируют с вариациями параметров F2-области: высотой h'F2 и критической частотой fоF2 (электронной концентрацией). Это относится к слабым и умеренным геомагнитным возмущениям, когда основным механизмом возбуждения эмиссии 630.0 нм в свечении ночного неба является диссоциативная рекомбинация. При наблюдениях в ГФО этот тип вариаций эмиссии 630.0 нм во время геомагнитных возмущений регистрировался неоднократно. В частности, отмечались события квазисинхронных увеличений I557.7 и I630.0 при снижении высоты максимума слоя F2 [Leonovich et al., 2012]. В периоды больших МБ, когда к основному механизму возбуждения I630.0 добавляется возбуждение за счет высыпания частиц, связь интенсивности эмиссий с ионосферными параметрами носит иной характер (см., например, результаты регистрации СС в ГФО во время МБ 6 апреля 2000 г. [Афраймович и др., 2002]).

Эмиссия [OI] 557.7 нм в средних широтах во время МБ. Отношение I630.0/ I557.7 и типы сияний

Известно, что во время магнитных бурь происходит сдвиг полярных сияний в средние широты синхронно с движением границ ионосферных и магнитосферных структур (см., например, [Лазутин, 2015] и цитируемую там литературу). К экватору от аврорального овала регистрируется протяженная полоса свечения атмосферы, получившая название диффузного свечения [Зверев и др., 2012] . В отличие от обычных дискретных ПС эмиссия атомарного кислорода [OI] 557.7 нм не является доминирующей эмиссией в СС и диффузном сиянии [Rassoul et al., 1993; Зверев и др., 2012] . Между тем в ряде работ приводятся результаты наблюдения усиления этой эмиссии во время МБ и обсуждаются возможные механизмы (см., например, [Shiokawa et al., 2005] ). По данным в ГФО, усиление I 557.7 неоднократно отмечалось во время больших МБ как на главной фазе [Михалев, 2001; Михалев и др., 2004] , так и на фазе восстановления [Дегтярев и др., 2003] . Наиболее интенсивные возмущения I 557.7 отмечались во время сильных МБ 31 марта 2001 г., 30 октября и 20 ноября 2003 г., когда интенсивности этой эмиссии в отдельные интервалы времени достигали ~1–10 кРл. Резкие и значительные усиления I 557.7 на широте ГФО могут быть обусловлены увеличением потока высыпающихся энергичных нейтральных атомов из развитого кольцевого тока [Tinsley et al., 1984] , локальной токовой системой магнитосферной суббури [Mishin et al., 2018] или процессами активной фазы суббури, которые приводят к расширению овала в экваториальном направлении до средних и низких широт с возможностью высыпания электронов авроральных энергий. Вероятно, резкое усиление эмиссии 557.7 нм на средних широтах во время МБ может указывать на признаки обычного полярного сияния.

Отношение интенсивностей красной и зеленой кислородных эмиссий I630.0/I557.7 часто используют для оценки энергии высыпающихся частиц и идентификации типа сияний. Для обычных полярных сияний на высотах менее 150 км величина I630.0/I557.7 обычно лежит в пределах ~0.2–1 [Омхольт, 1974]. Отношение интенсивностей эмиссий I630.0/I557.7 в диффузных сияниях имеет величину ∼2–4 [Зверев и др., 2012] при энергиях высыпающихся электронов от ~ 200 эВ [Bame et al., 1967] до 1 кэВ и более [Хорошева, 1987; Simmons, 1998]. Для СС типа «d» (по цветовой классификации — красные сияния) отношение I630.0/I557.7 характеризуется значениями 1–10 (электроны ~10–1000 эВ), а для SAR-дуг более 10 (электроны ~ 10 эВ) [Rassoul et al., 1993]. На рис. 5 представлены вариации I630.0/I557.7 для некоторых рассматриваемых МБ.

Диффузное сияние формируется в результате прямого вторжения электронов плазменного слоя, которые без ускорения высыпаются в верхнюю атмосферу. В вечернем секторе диффузное сияние вызывается мягкими электронами. В утренние часы наблюдается более сложная структура диффузных сияний. Во время магнитосферных возмущений энергичные электроны дрейфуют с ночной стороны на дневную [Старков, 2000] . Область диффузного свечения пространственно совпадает с областью мягких электронных вторжений, простирающейся к экватору от границы овала до широты проекции плазмопаузы вдоль магнитных силовых линий на ионосферу [Fairfield, Vinos, 1984; Зверев и др., 2012] , в то время как СС типа «d», так же как и SAR-дуги, связывают с проекцией плазмопаузы.

Согласно [Гальперин и др., 1977; Fairfield, Vinos, 1984; Хорошева, 1987] низкоширотная граница диффузных высыпаний определяет внутреннюю границу плазменного слоя и в момент суббурь, смещаясь вглубь магнитосферы, может достигать плазмопаузы.

Вероятно, такая ситуация реализуется в первую очередь для сильных МБ, которые и рассматриваются в настоящей работе. В этом случае можно предпо-

Рис. 5. Вариации отношения I 630.0 / I 557.7 для магнитных бурь 24 марта 1991 г., 6 апреля 2000 г., 17 марта 2015 г. ( а ) и магнитной супербури 20 ноября 2003 г. ( б )

ложить, что диффузное свечение, имеющее проекцию на внутреннюю границу плазменного слоя, и сияния типа «d», ассоциирующие с плазмопаузой [Rassoul et al., 1993] , могут наблюдаться (вероятно, на разных высотах в силу различных энергий высыпающихся электронов) одновременно, образуя смешанный тип сияний из диффузного свечения и высотного красного сияния типа «d». Учитывая, что диффузное свечение и красное высотное сияние имеют некоторые похожие характеристики, такие как большое отношение I 630.0 / I 557.7 и диффузный характер свечения, в отдельные интервалы времени их идентификация может вызывать определенные трудности. В этом смысле может быть показательно поведение отношения I 630.0/ I 557.7 во время МБ 20 ноября 2003 г. (рис. 5). В интервале 16–19 UT на главной фазе МБ это отношение изменялось в диапазоне 1.5–4 (что типично как и для диффузного свечения, так и сияния типа «d»), а в интервале 20–23 UT при переходе к фазе восстановления МБ, когда интенсивность эмиссии 557.7 резко упала почти до предбуре-вого значения, отношениe I 630.0/ I 557.7 возросло до 5–7. Если это резкое изменение I 630.0 / I 557.7 попытаться связать с движением магнитосферных структур, то изменения I 630.0/ I 557.7 до 19 UT, вероятно, можно связывать с проекцией внутренней границы плазменного слоя (электроны ~1 кэВ), а возросшее значение I 630.0 / I 557.7 после 19 UT — с проекцией плазмопаузы, области с более мягкими электронами (~ 10–1000 эВ).

В работе [Mishin et al., 2018] для бури 20 ноября 2003 г. отношение I 630.0/ I 557.7 использовалось для оценки энергии высыпающихся электронов, которая составила < 0.3 кэВ. Полученное значение энергии высыпающихся электронов < 0.3 кэВ, согласно классификации [Rassoul et al., 1993] , может указывать на реализацию среднеширотного сияния типа «d».

Эмиссии [NI] и N2+(1NG) в средних широтах во время МБ

В спектре излучения СС, кроме доминирующих авроральных эмиссий 557.7 и 630.0 нм, характерных и для среднеширотного излучения атмосферы, регистрируется усиление или появление нетипичных для средних широт эмиссий, таких как эмиссия атомарного азота [NI] 520 нм и полосы N 2 +(1NG) [Rassoul et al., 1993] .

Эмиссия [NI] 520 нм (дуплет [NI] 21 519.85 и 520.07 нм), согласно [Chamberlan, 1961] , часто появляется в виде умеренно интенсивной линии в спектрах сияний, наблюдавшихся на низких широтах. Потенциал возбуждения этой эмиссии составляет несколько электровольт, что может указывать на соответствующие энергии электронов или на популяцию электронов температурой kT ~1 эВ.

Полосы N 2 +(1NG) наблюдаются в обычных полярных сияниях при ионизации молекулярного азота в результате высыпания электронов авроральных энергий [Омхольт, 1974] . В среднеширотных сияниях их также связывают с возбуждением молекул азота энергичными (~1–100 кэВ) тяжелыми частицами-нейтралами (на геомагнитных широтах ≤40°) и/или ионами (на геомагнитных широтах ≥40°), высыпающимися из развитого кольцевого тока

[Rassoul et al., 1993] . Заметим, что в диффузном свечении практически отсутствует свечение в полосах N2+(1NG) [Старков, 2000] . В то же время при некоторых анализируемых в настоящей работе МБ также отмечалось появление эмиссии [NI] 520 нм (26 сентября 2011 г. и 17 марта 2015 г.) и полос N 2 +(1NG) 391.4 и 586.7 нм (20 ноября 2003 г. и 17 марта 2015 г.) [Михалев и др., 2004, 2018; Mishin et al., 2018] .

Следует указать на интересную особенность, отмеченную в работе [Шуйская, 1970] при описании красных сияний на средних широтах во время сильных и очень сильных бурь в 1957–1959 гг., которая может быть полезна при определении типа сияний. Практически во всех случаях для таких сияний отмечались достаточно долгоживущие микропульсации в горизонтальной составляющей магнитного поля с периодом 3–10 мин. Для МБ 20 ноября 2003 г. также отмечались магнитные пульсации с такими периодами в интервале ~16–20 UT, когда отношение I 630.0 / I 557.7 находилось в диапазоне 1.5–4, и практически отсутствовали после 20 UT, когда отношение I 630.0/ I 557.7 возросло до 5–7 [Mishin et al., 2018] .

Связь интенсивности эмиссии 630.0 нм с Dst -индексом во время МБ позволяет сделать следующий вывод относительно СС 20 ноября 2003 г. Минимальное значение Dst = –465 нТл во время МБ 20 ноября 2003 г. может быть отнесено к экстремальным значениям за весь период инструментальных наблюдений. В период 1957–2012 гг. только одна МБ (13–14 марта 1989 г.) имела меньшие значения Dst- индекса. Геомагнитная буря 11 февраля 1958 г., которая сопровождалась знаменитым планетарным СС, имела минимальное значение Dst = –426 нТл. Максимальные значения I 630.0 во время СС 20 ноября 2003 г. являются наибольшие за весь период проведения оптическими наблюдений в ГФО ИСЗФ СО РАН. Это относится и к возмущению эмиссии 557.7 нм, зарегистрированному во время СС 20 ноября 2003 г. Вероятно, это СС может дополнить список наиболее известных сияний (great aurora), обсуждение которых приводится в ряде работ [Vallance Jones, 1992] .

SAR-дуги

По классификации [Rassoul et al., 1993] SAR-дуги относятся к среднеширотным сияниям. В настоящее время установлено [Cole, 1970; Kozyra et al., 1997] , что SAR-дуги по силовым линиям магнитного поля сопряжены с областью взаимодействия горячих частиц кольцевого тока и холодной внешней плазмосферы и, вероятней всего, «отображают радиальный градиент плотности холодной плазмы, где происходит процесс нагрева плазмосферных электронов энергичными ионами кольцевого тока» [Иевенко, Алексеев, 2004] . При этом следует иметь в виду, что SAR-дуги часто связывают c проекцией плазмопаузы и, соответственно, с экваториальной стенкой главного ионосферного провала [Хорошева, 1987] . Считается, что непосредственным источником возбуждения эмиссии 630.0 нм (уровень 1D) являются электроны с энергиями меньше 10 эВ [Rassoul et al., 1993] .

По данным наблюдений в ГФО к настоящему времени только четыре события были отнесены к SAR-ду-

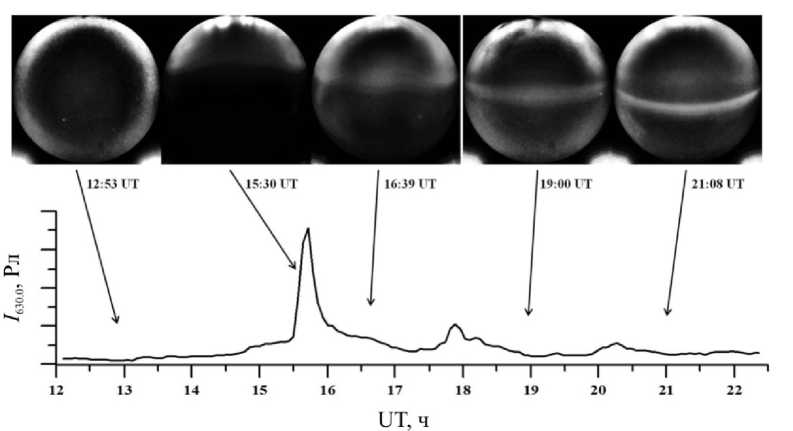

Рис. 6 . Изображения в эмиссии 630.0 нм, полученные камерой всего неба KEO в отдельные моменты времени (вверху), в сопоставлении с динамикой эмиссии 630.0 нм, полученной с помощью патрульного спектрографа (внизу) [Михалев и др., 2018]

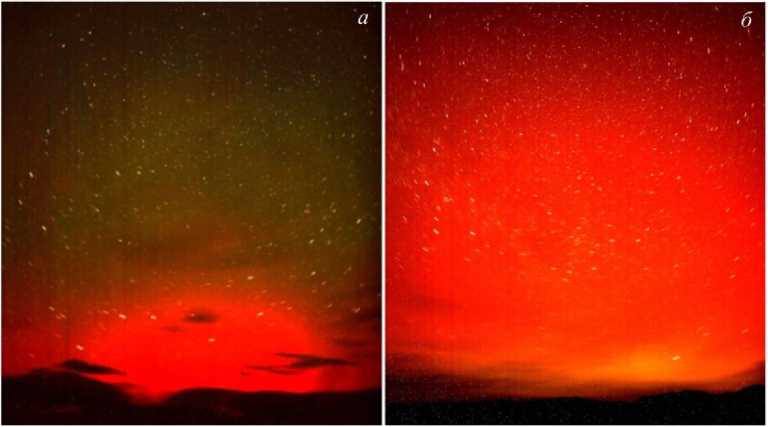

Рис. 7. Изображения северной части небосвода, полученные широкоугольной цветной камерой «ФИЛИН-1Ц» [] во время двух МБ: а — 26 сентября 2011 г., Kр=6+, Dstmin=–101, 16:48 UT; б — 17 марта 2015 г., Kр=8–, Dstmin=–222, 15:19 UT

гам: 25 марта 1991 г., 7 апреля 2000 г., 31 марта 2001 г. [Михалев и др., 2005] и 17 марта 2015 г. [Михалев и др., 2018] .

На рис. 6 представлены изображения в эмиссии 630.0 нм, полученные камерой всего неба KEO в отдельные моменты времени, в сопоставлении с динамикой эмиссии 630.0 нм, полученной по данным патрульного спектрографа [Михалев и др., 2018] . Регистрируемая SAR-дуга перемещалась в южном направлении со средней скоростью ~20 м/с (рассчитанной для высоты ~400 км). Скорость смещения и размеры дуги соответствуют параметрам SAR-дуг, приводимым в работе [Иевенко, Алексеев, 2004] .

Цвет и высотная локализация СС

Считается, что красные сияния типа «а» или «d» высвечиваются существенно выше обычных форм

ПС. «Красивейшие темно-красные образования» наблюдаются на высотах 300–400 км [Акасофу, 1966] . На рис. 7 представлены изображения северной части небосвода при ракурсных наблюдениях СС во время МБ 26 сентября 2011 г. и 17 марта 2015 г. с разными уровнями геомагнитной возмущенности. Можно отметить наличие протяженных областей с преобладанием красных оттенков, обусловленных преобладанием интенсивности красной эмиссии 630.0 нм атомарного кислорода над суммарной интенсивностью всех остальных эмиссий и континуума в видимой области спектра СС.

В работе [Михалев и др., 2018] для СС 17 марта 2015 г. с использованием ракурсности наблюдений было оценено высотное распределение эмиссии 630.0 нм. Так, максимум эмиссии 630.0 нм приходился на высоты ~200–300 км, а верхняя граница простиралась до высот ~350–550 км. Полученное высотное рас- пределение эмиссии 630.0 нм, доминирование этой эмиссии в наблюдаемом спектре и диффузный характер СС 17 марта 2015 г. позволяют по цветовой классификации отнести это сияние к красным сияниям типа «d». Красный цвет сияния, вероятно, может отмечаться и для субвизуальных сияний типа диффузного свечения, наблюдаемого к экватору от овала полярных сияний, с высотами максимума эмиссии 630.0 нм до 320 км [Зверев и др., 2012].

Цветная широкоугольная камера, снимки которой приведены на рис. 7, была запущена в эксплуатацию только в 2009 г. В связи с этим, к сожалению, отсутствуют изображения СС во время анализируемых экстрабурь (см. таблицу) до этого года. Это относится и к камере всего неба KEO Sentinel, введенной в эксплуатацию в 2013 г. (изображения в эмиссии 630.0 нм, полученные с ее помощью, представлены на рис. 6).

В то же время в отдельные непродолжительные интервалы наблюдений (при усилении эмиссии 557.7 нм) это СС можно квалифицировать и как сияние типа «а» (красный цвет в верхней части сияния и преобладающий зеленый в нижней).

Для SAR-дуг также типичны большие высоты высвечивания ∼ 400–450 км.

Вероятно, следует отметить, что для рассматриваемых типов сияний: тип «d», SAR-дуги, диффузное свечение — высокое отношение I 630.0 / I 557.7 (обусловливающее красный цвет сияний) одновременно с большими высотами наблюдения этих сияний указывает на относительно небольшие энергии высыпающихся электронов ≤1 кэВ [Rees, Luckey, 1974] .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Представленные в настоящей работе результаты регистрации СС в течение 23–24-го солнечных циклов позволяют сделать предварительные выводы относительно некоторых характеристик СС, наблюдаемых на юге Восточной Сибири в районе геомагнитного меридиана 177° E.

Наиболее интенсивные СС, соответствующие главной фазе МБ, регистрируются преимущественно во вторую половину ночи. Основной доминирующей эмиссией в СС является эмиссия атомарного кислорода [OI] 630.0 нм.

Для большинства СС отмечается связь интенсивности доминирующей эмиссии 630.0 нм с Dst -индексом. При этом I 630.0 во время супербурь может достигать наибольших величин — единицы–десятки килоре-лей на максимальной фазе СС при развитом кольцевом токе. Большие отношения интенсивностей эмиссий 630.0 и 557.7 нм, наблюдаемые в СС, могут указывать на низкие энергии высыпающихся электронов. Источником таких электронов могут являться область перекрытия плазмопаузы энергичными ионами кольцевого тока (источник электронов с энергиями ≤10–1000 эВ) или внутренняя граница плазменного слоя (источник электронов с энергиями ≤1 кэВ), проекции которых во время интенсивных МБ могут смещаться на средние и низкие широты.

Для отдельных МБ также отмечались кратковременные интенсивные возмущения I557.7, в отдельные интервалы времени I557.7~1–10 кРл. На широте ГФО такие возмущения I557.7 могут быть обусловлены увеличением потока высыпающихся энергичных нейтральных частиц из развитого кольцевого тока, расширением аврорального овала в экваториальном направлении до средних и низких широт с возможностью высыпания электронов авроральных энергий при супербурях или локальной токовой системой магнитосферной суббури.

Кроме эмиссий 557.7 и 630.0 нм, характерных для спектра ночного излучения среднеширотной верхней атмосферы, в спектрах СС проявляются эмиссии, нетипичные для средних широт, такие как эмиссия атомарного азота [NI] 520 нм и полосы N 2 +(1NG).

По данным наблюдений в ГФО к настоящему времени только четыре события были отнесены к SAR-дугам: 25 марта 1991 г., 7 апреля 2000 г., 31 марта 2001 г. и 17 марта 2015 г.

Согласно классификации МБ по Dst -индексу [Gonzalez et al., 1999] 7 МБ, во время которых в регионе Восточной Сибири регистрировались интенсивные СС, могут быть отнесены к экстрабурям. Среднеширотное сияние, зарегистрированное 20 ноября 2003 г., может дополнить список наиболее известных сияний (great aurora).

Работа выполнена в рамках базового финансирования программы ФНИ II.16 (проведение регулярных оптических наблюдений и формирование базы данных по характеристикам излучения верхней атмосферы в 23–24-х солнечных циклах) и при поддержке гранта РФФИ № 19-05-00665 (анализ данных наблюдений СС и их возможной связи с ионосферно-магнитосферными структурами). В работе использовались данные оптического комплекса, входящего в состав ЦКП «Ангара» [].

Список литературы Среднеширотные сияния в 23-24-х солнечных циклах по данным наблюдений на юге Восточной Сибири

- 1. Акасофу С. Полярные сияния // Успехи физических наук. 1966. Т. 89, № 4. С.669-680.

- 2. Афраймович Э.Л., Яшкалиев Я.Ф., Аушев В.М. и др. Одновременные радиофизические и оптические измерения ионосферного отклика во время большой магнитной бури 6 апреля 2000 г. // Геомагнетизм и аэрономия. 2002. Т. 42, № 3. С. 383-393.

- 3. Гальперин Ю.И., Кранье Ж., Лисаков Ю.В. и др. Диффузная зона: 1. Модель экваториальной границы диффузной зоны вторжения авроральных электронов в вечернем и околополуночном секторах // Космические исследования. 1977. Т. 15. С. 421-433.

- 4. Дегтярев В.И., Михалев А.В., Jiyao Xu. Вариации свечения ночного неба в Восточной Сибири в период магнитной бури 31 марта - 4 апреля 2001 г. // Оптика атмосферы и океана. 2003. Т. 16, № 5-6. C. 552-556.

- 5. Зверев В.Л., Фельдштейн Я.И., Воробьев В.Г. Авроральное свечение к экватору от овала полярных сияний // Геомагнетизм и аэрономия. 2012. Т. 52, № 1. С. 64-72.

- 6. Иевенко И.Б., Алексеев В.Н. Влияние суббури и бури на динамику SAR-дуги. Статистический анализ // Геомагнетизм и аэрономия. 2004. Т. 44, № 5. С. 643-654.

- 7. Краковецкий Ю.К., Лойша В.А., Попов Л.Н. Хронология полярных сияний за последнее тысячелетие // Солнечные данные. 1989. № 5. С. 110-115.

- 8. Лазутин Л.Л. Овал полярных сияний - прекрасная, но устаревшая парадигма // Солнечно-земная физика, 2015. Т. 1, № 1. С. 23-35.

- 9. Лобзин В.В., Павлов А.В. Связь интенсивности свечения субавроральных красных дуг с солнечной и геомагнитной активностью // Геомагнетизм и аэрономия. 1998. Т. 38, № 3. С. 49-61.

- 10. Михалев А.В. Некоторые особенности наблюдений среднеширотных сияний и возмущений эмиссий верхней атмосферы во время магнитных бурь в регионе Восточной Сибири // Оптика атмосферы и океана. 2001. Т. 14, № 10. С. 970-973.

- 11. Михалев А.В. Среднеширотные сияния в Восточной Сибири в 1991-2012 гг. // Солнечно-земная физика. 2013. Вып. 24. С. 78-83.

- 12. Михалев А.В, Белецкий А.Б, Костылева Н.В., Черниговская М.А. Среднеширотные сияния на юге Восточной Сибири во время больших геомагнитных бурь 29-31 октября и 20-21 ноября 2003 г. // Космические исследования. 2004. Т. 42, № 6. C. 616-621.

- 13. Михалев А.В., Белецкий А.Б., Костылева Н.В., Черниговская М.А. Характеристики среднеширотных сияний во время больших геомагнитных бурь в текущем солнечном цикле // Оптика атмосферы и океана. 2005. Т. 18, № 1-2. С. 155-159.

- 14. Михалев А.В., Белецкий А.Б., Васильев Р.В. и др. Спектральные и фотометрические характеристики среднеширотного сияния во время магнитной бури 17 марта 2015 г. // Солнечно-земная физика. 2018. Т. 4, № 4. С. 54-61. DOI: 10.12737/szf-44201806.

- 15. Надубович Ю.А. Морфологические исследования полярных сияний. Новосибирск: Наука, 1992. 384 с.

- 16. Омхольт А. Полярные сияния. М.: Мир, 1974. 246 с.

- 17. Старков Г.В. Планетарная динамика аврорального свечения. Физика околоземного космического пространства. Т. 1. Апатиты: Изд-во Кольск. науч. центра РАН, 2000. 706 с.

- 18. Трутце Ю.Л. Верхняя атмосфера во время геомагнитных возмущений // Полярные сияния и свечения ночного неба. М.: Наука, 1973. № 20. С. 5-22.

- 19. Фишкова Л.М., Марцваладзе Н.М. О поведении эмиссий HI 656.3 нм и [OI] 630 нм верхней атмосферы во время магнитных бурь с внезапным началом // Геомагнетизм и аэрономия. 1985. Т. 27, № 3. С. 509-511.

- 20. Хорошева О.В. Магнитосферные возмущения и связанная с ними динамика ионосферных электроструй, полярных сияний и плазмопаузы // Геомагнетизм и аэрономия. 1987. Т. XXVII, № 5. С. 804-811.

- 21. Шуйская Ф.К. «Красные сияния» на средних широтах // Полярные сияния и свечения ночного неба. М.: Наука, 1970. № 18. С. 97-103.

- 22. Bame S.J., Asbridgie J.R., Felthauseer H.E., et al. Characteristics of the plasma sheet in the Earth’s magnetotail // J. Geophys. Res. 1967. V. 72, N 1. P. 113-129. DOI: 10.1029/JZ0 72i001p00113.

- 23. Barbier D. Recherches sur la raie 630.0 de la luminescence atmospherique nocturne // Ann. Geophys. 1959. V. 15, N 2. Р. 179-217.

- 24. Chamberlan J.W. Physics of the Aurora and Airglow. London: Academic Press, 1961. 722 p. (International Geophysics Series, vol. 2).

- 25. Cole K.D. Magnetospheric processes leading to mid-latitude aurora // Ann. Geophys. 1970. V. 26, N 1. P. 187-193.

- 26. Fairfield D.H., Vinos A.F. The inner edge of the plasma sheet and the diffuse aurora // J. Geophys. Res. 1984. V. 89, N A2. P. 841-854. DOI: 10.1029/JA089iA02p00841.

- 27. Gonzalez W.D., Tsurutani B.T., Clúa de Gonzalez A.L. Interplanetary origin of geomagnetic storms // Space Sci. Rev. 1999. V. 88, iss. 3-4. P. 529-562. DOI: 10.1023/A:1005 160129098.

- 28. Kozyra J.U., Nagy A.F., Slater D.W. High-altitude energy source(s) for stable auroral red arcs // Rev. Geophys. 1997. V. 35, iss. 2. P. 155-190. DOI: 10.1029/96RG03194.

- 29. Leonovich L.A., Mikhalev A.V., Leonovich V.A. Covariations in atomic oxygen emissions and ionospheric total electron content during geomagnetic storms // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2012. V. 80, N 5. P. 247-251. DOI: 10.1016/ j.jastp.2012.02.003.

- 30. Mishin V.V., Lunyushkin S.B., Mikhalev A.V., et al. Extreme geomagnetic and optical disturbances over Irkutsk during the 2003 November 20 superstorm // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2018. V. 181, pt. A. P. 68-78. DOI: 10.1016/j.jastp.2018.10.013.

- 31. Rassoul H.K., Rohrbaugh R.P., Tinsley B.A. Low-latitude particle precipitation and associated local magnetic disturbance // J. Geophys. Res. 1992. V. 97, iss. A4. P. 4041-4052. DOI: 10.1029/91JA03028.

- 32. Rassoul H.K., Rohrbaugh R.P., Tinsley B.A., Slater D.W. Spectrometric and photometric observations of low-latitude aurorae // J. Geophys. Res. 1993. V. 98, iss. A5. P. 7695-7709. DOI: 10.1029/92JA02269.

- 33. Rees M.H., Luckey D. Auroral electron energy derived from ratio of spectroscopic emissions. 1. Model computations // J. Geophys. Res. 1974. V. 79, iss. 34. P. 5181-5186. DOI: 10.1029/ JA079i034p05181.

- 34. Shiokawa K., Ogawa T., Kamide Y. Low-latitude auroras observed in Japan: 1999-2004 // J. Geophys. Res. 2005. V. 110, iss. A5. A05202. DOI: 10.1029/2004JA010706.

- 35. Simmons D.A.R. A classification of auroral type // J. Br. Astron. Assoc. 1998.V. 108, N 5. P. 247-257.

- 36. Tinsley B.A., Rohrbaugh R.P., Rassoul H., et al. Spectral characteristics of two types of low latitude aurorae // Geophys. Res. Lett. 1984. V. 11, iss. 6. P. 572-575. DOI: 10.1029/ GL011i006p00572.

- 37. Tinsley B.A., Rohrbaugh R.P., Rassoul H., et al. Low-latitude aurorae and storm time current systems // J. Geophys. Res. 1986. V. 91, iss. A10. P. 11257-11269. DOI: 10.1029/ JA091iA10p11257.

- 38. Vallance Jones A. Historical review of great aurora // Can. J. Phys. 1992. V. 70, iss. 7. P. 479-487. DOI: 10.1139/p92-083.

- 39. URL: http://atmos.iszf.irk.ru/ru/data/spectr (дата обращения 20 апреля 2019 г.).

- 40. URL: http://atmos.iszf.irk.ru/ru/data/color (дата обращения 20 апреля 2019 г.).

- 41. URL: http://atmos.iszf.irk.ru/ru/data/keo (дата обращения 20 апреля 2019 г.).

- 42. URL: http://ckp-rf.ru/ckp/3056 (дата обращения 20 апреля 2019 г.).