Среднеширотные сияния в Восточной Сибири в 1991-2012 гг

Автор: Михалев А.В.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Рубрика: Материалы семинара, посвященного памяти профессора Э.Л. Афраймовича

Статья в выпуске: 24, 2013 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены данные наблюдений среднеширотных сияний на юге Восточной Сибири за 1991-2012 гг. Рассматриваются некоторые вопросы морфологии среднеширотных сияний.

Магнитные бури, атмосферные эмиссии, среднеширотные сияния

Короткий адрес: https://sciup.org/142103537

IDR: 142103537 | УДК: 550.338.8

Текст научной статьи Среднеширотные сияния в Восточной Сибири в 1991-2012 гг

Среднеширотные сияния (CC) являются относительно редким геофизическим явлением. По данным работы [Краковецкий и др., 1989], вероятность наблюдения СС и низкоширотных сияний (НС) в Северном полушарии для географических широт 55–60° N составляет 5 случаев в год; в интервале 50–55° N – 1; 40–50° N – 0.1; в приэкваториальной зоне – 0.01. Авторы работы [Hiroshi et al., 1989], наблюдавшие НС на о. Хоккайдо (44° N) в 1989 г., утверждают, что на таких низких широтах сияния появляются раз в двадцать лет.

В настоящее время в литературе отсутствует общепринятое понятие СС. В литературе ряд авторов использует понятие «низкоширотная аврора», с которым связывают авроральные эмиссии, наблюдаемые во время геомагнитных бурь (МБ) на геомагнитных широтах ≤50°. В то же время другие авторы применяют термин «среднеширотная аврора», используя в качестве отличительных признаков наличие в спектре эмиссии N 2+ и высокое отношение интенсивностей эмиссии [OI] 630.0 и 557.7 нм [Ras-soul et al., 1993]. Следует отметить, что этот вопрос, возникший еще при попытке разделения собственного свечения атмосферы и обычных полярных сияний, имеет давнюю историю [Чемберлен, 1963].

При рассмотрении СС и НС указывается на несколько механизмов возбуждения эмиссий во время МБ. Среди этих механизмов можно отметить высыпания тяжелых частиц (ионов и нейтральных атомов) из кольцевого тока, столкновения с потоками низкоэнергичных электронов и другие [Cole, 1970; Фишкова, Марцваладзе, 1985; Tinsley et al., 1986; Rassoul et al., 1993]. Это позволило авторам работы [Rassoul et al., 1993] выделить несколько типов СС и НС. Высыпающиеся из кольцевого тока тяжелые частицы с энергиями 1–100 кэВ при перезарядке вызывают НС и СС на геомагнитных широтах ≤40º (нейтралы) и ≥40º (ионы). Потоки электронов с энергиями ≤10 эВ вызывают явление SAR-дуг, а электроны с энергиями ~10–1000 эВ приводят к СС d-типа с доминирующей эмиссией 630 нм. Для этих двух типов СС область локализации источников электронов связывают с областью плазмопаузы. При этом особо следует отметить, что сияния d-типа наблюдаются в главные фазы, а SAR-дуги – преимущественно на фазах восстановления МБ [Shiokawa et al., 2005]. Однако в ряде работ указывается, что SAR-дуги могут формироваться также и во время главной фазы МБ [Иевенко, Алексеев, 2004; Ievenko et al., 2008; Ievenko et al., 2009]. Во время фаз восстановления также возможны возмущения эмиссий 557.7 и 630 нм, обусловленные вертикальными движениями F2-слоя [Barbier, 1959; Леонович и др., 2011].

Указанные выше обстоятельства, связанные, в частности, с относительно малой статистикой инструментальных наблюдений СС в различных долготных зонах, отсутствием детальных исследований по долготным и UT-зависимостям, которые отмечаются для многих авроральных явлений, сезонным и суточным вариациям характеристик СС, вероятно, и не позволяют дать в настоящее время достаточно полного представления о физике и морфологии СС.

В настоящей работе рассматриваются некоторые вопросы морфологии СС по результатам оптических наблюдений на юге Восточной Сибири.

Аппаратура и методика наблюдений

В работе использованы данные наблюдений эмиссий атомарного кислорода 557.7 и 630.0 нм, полученные в Геофизической обсерватории (ГФО) ИСЗФ СО РАН (52° N, 103° E) при помощи зенитных фотометров (1989–1993 и 1997–2010 гг.) и спектрометра (2011–2012 гг.) с низким спектральным разрешением на базе спектрографа ИСП-51 и цветной ПЗС-матрицы SONY ICX285AQ (камера Видеоскан-285, разработка НПО «Видеоскан», . Эмиссионные линии в зенитных фотометрах выделялись при помощи интерференционных качающихся светофильтров (АХ1/2-1-2 нм). Угловое поле зрения каналов фотометра составляло ~4-5°. Абсолютная калибровка измерительных трактов аппаратуры осуществлялась в отдельные периоды по эталонным звездам и впоследствии контролировалась с помощью калибраторов – стабилизированных источников света. Характеристики спектрометра представлены на Наблюдения до 2012 г. проводились в ночное время в течение 1–2 недель близко к новолунию, а с апреля 2012 г. – каждую ночь. Общее количество ночей наблюдений за указанный период составило более 1800. Для анализа отбирались в основном ясные и относительно ясные ночи. Для отдельных событий, как, например, для супербури 29–31 октября 2003 г. использовались наблюдения в облачный период с учетом возможной поправки на облачность [Михалев и др., 2004].

Результаты наблюдений и обсуждение

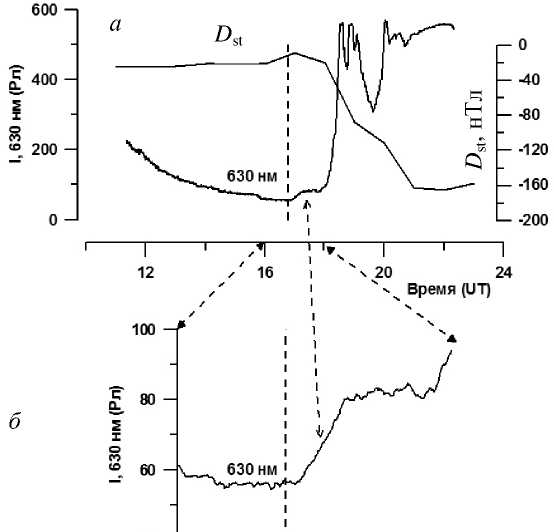

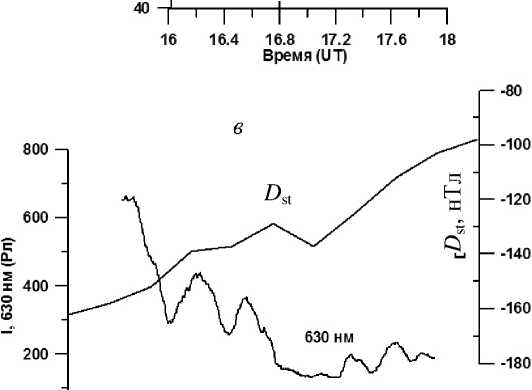

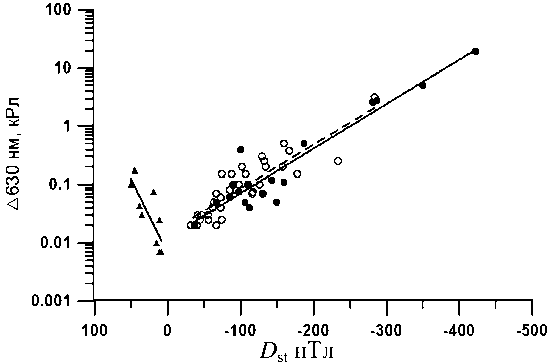

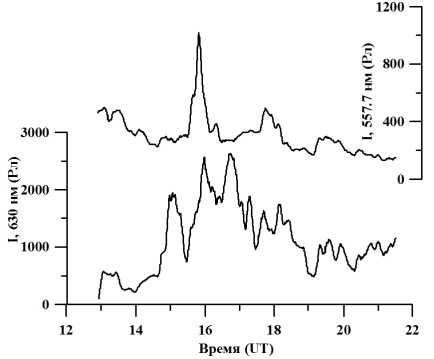

Известно, что СС возникают во время больших планетарных МБ. В литературе существуют различные классификации МБ, в частности, по Kр-индексу (см., например, классификацию NOAA, и Dst-индексам. Согласно классификации NOAA, к МБ относят возмущения с Kр≥5. В работе [Gonzalez et al., 1999] по величине Dst-индекса бури подразделяют на умеренные (–100 В таблицах 1–3 приведены характеристики анализируемых МБ: максимальное за бурю значение Kр мах, минимальное за бурю значение Dst min, минимальное за ночь наблюдения значение Dst min или изменение ∆Dst для начальных фаз бурь, наблюдаемые возмущения интенсивности эмиссии 630 нм (∆I630) и время регистрации максимального возмущения I630. На рис. 1 приведены примеры возмущений I630 на различных фазах МБ. Приведенные на рис. 1 значения ∆I630 в различные фазы МБ отражают их типичное соотношение. Наибольшие значения ∆I630 отмечаются в главные фазы МБ (сотни рэлей – единицы килорэлей), наименьшие – в начальные фазы МБ (десятки рэлей). Суточное распределение вероятности регистрации СС и возмущений эмиссии 630 нм в периоды МБ. Факт существования суточных изменений вероятности появления различных форм обычных полярных сияний (ПС) известен давно (см., например, [Надубович, 1992]). При этом изменения частоты появления ПС на протяжении ночи на различных Таблица 1 Характеристики магнитных бурь и наблюдаемые возмущения эмиссии 630 нм в периоды начальных фаз магнитных бурь № Дата Kр мах Dst min, нТл ∆ Dst, нТл ∆I630, Рл UT 1 2000.04.06 9– –288 19 ~75 ~17 2 2001.10.21 8– –184 11 ~25 ~20 3 2006.12.14 8+ –162 38 ~43 ~22 4 2005.01.21 80 –97 45 ~175 ~19.5 5 1999.12.12 6– –85 8 ~7 ~16 6 2000.01.11 5+ –81 11 ~7 ~15 7 2000.11.26 6+ –80 35 ~30 ~18 8 2000.12.22 6– –62 15 ~10 ~20.5 9 2000.01.27 50 –41 50 ~100 ~20 Таблица 2 Характеристики магнитных бурь и наблюдаемые возмущения эмиссии 630 нм в периоды главных фаз магнитных бурь № Дата Kр мах за бурю Dst min за бурю, нТл Dst min за ночь, нТл ∆I630, кРл Время регистрации, (UT) 1 1991.03.24 9– –288 –281 ~2.6 ~20.5 2 1999.01.13 70 –112 –112 ~0.04 ~18 3 1999.11.07 50 –73 –67 ~0.05 ~18 4 2000.04.06 8+ –288 –287 ~2.8 ~19.5 5 2000.06.08 70 –90 –90 ~0.1 ~18 6 2000.10.04 7+ –182 –143 ~0.12 ~17.5 7 2000.11.06 70 –159 –159 ~0.11 ~18.5 8 2001.03.20 7+ –149 –149 ~0.05 ~15.5 9 2001.10.21 8– –187 –187 ~0.5 ~20 10 2002.04.17 7+ –124 –98 ~0.075 ~19.5 11 2003.10.29 90 –383 –350 ~5 ~22.5 12 2003.11.20 9– –422 –422 ~19.4 ~20 13 2004.01.22 70 –130 –130 ~0.07 ~14.5 14 2005.01.21 80 –89 –97 ~0.2 ~18.5 15 2005.05.08 8+ –110 –110 ~0.1 ~17 16 2011.09.26 6+ –101 –100 ~0.4 ~17 17 2012.04.23 7– –104 –85 ~0.06 ~19.5 18 2012.09.30 7– –133 –37 ~0.02 ~16.5 19 2012.10.08 7– –106 –106 ~0.05 ~17.5 Таблица 3 Характеристики магнитных бурь и наблюдаемые возмущения эмиссии 630 нм в периоды восстановительных фаз магнитных бурь 1 1 I 1 I 1 1 I 14 16 18 20 22 Время (UT) Рис. 1. Вариации интенсивностей эмиссии 630 нм в главную (а) и начальную (б) фазы магнитной бури 21 октября 2001 г. и в фазу восстановления магнитной бури 6–7 апреля 2000 г. (в). Вертикальными штриховыми линями указаны моменты внезапного начала магнитной бури. обусловливающих суточный ход регистрации ПС, указывают динамику аврорального овала относительно станции наблюдения. В работах [Михалев, 2001; Михалев и др., 2005] для СС, наблюдаемых в ГФО во время больших МБ, также указывается на существование зависимости вероятности регистрации СС в течение ночи. Интерпретация суточной зависимости вероятности регистрации СС в доминирующей эмиссии 630 нм в работах [Михалев, 2001; Михалев и др., 2005] связывается с существованием UT-зависимости Dst-индекса, с которым отмечается хорошая корреляция этой эмиссии. На рис. 2 для МБ, указанных в табл. 1–3, приведены суточные (ночные) распределения регистрации максимальных возмущений I630. Местная полночь соответствует времени 17 UT. Видно, что возмущения I630 в главные и начальные фазы МБ регистрируются преимущественно во вторую половину ночи, в то время как в фазы восстановления – в вечерние часы до полуночи. Зависимость от уровня геомагнитной активности Определенный интерес представляет зависимость I630 от уровня МБ – этот вопрос неоднократно исследовался в ряде работ. Одной из целей таких исследований является установление механизмов, приводящих к усилению I630, особенно во время больших МБ. Было показано, что одним из геомагнитных индексов, с которым отмечается наиболее тесная корреляция I630, является Dst-индекс [Трутце, 1973; Rassoul et al., 1992; Лобзин, Павлов, 1998; Михалев и др., 2004]. Однако в большинстве работ такие исследования относятся либо к определенным типам СС [Лобзин, Павлов, 1998], которые, как правило, связаны с различными фазами МБ, либо в них не проводилось разделение по фазам МБ [Трутце, 1973; Михалев и др., 2004; Shiokawa et al.,2005], либо рассматриваются отдельные МБ [Rassoul et al., 1992]. На рис. 3 приведены зависимости возмущений ∆I630 от уровня геомагнитной возмущенности по Dst-индексу в различные фазы МБ. Уравнения регрессии для возмущений I630 имеют следующий вид. Для начальной фазы ln(∆I630)= =0.058Dst–5.01, при коэффициенте детерминации R=0.65; для главной фазы ln(∆I630)= –0.0176Dst–4.41, при коэффициенте детерминации R=0.89; для фазы восстановления ln(∆I630)=–0.0174Dst–4.22 при коэффициенте детерминации R=0.76. Рис. 2. Суточные (ночные) распределения регистрации максимальных возмущений интенсивности эмиссии 630 нм. Рис. 3. Зависимости возмущений интенсивности среднеширотной эмиссии 630 нм от уровня геомагнитной воз-мущенности по Dst-индексу. Темные кружки – главные фазы МБ, светлые – фазы восстановления МБ, темные треугольники – начальные фазы МБ. Считают, что Dst-вариация обусловлена тремя источниками – изменениями кольцевого тока, токов на магнитопаузе и в хвосте магнитосферы [Maltsev, 2004]. Наибольший интерес с точки зрения механизмов наблюдаемых СС представляет зависимость возмущения I630 от Dst в главную фазу и фазу восстановления МБ. В настоящее время доминирует убеждение, что в главную фазу МБ наблюдаются так называемые красные СС [Шуйская, 1970], которые ряд авторов относят к среднеширотным сияниям d-типа с доминирующей эмиссией 630 нм [Rassoul et al., 1993; Shiokawa et al., 2005]. В то же время SAR-дуги обычно связывают с фазой восстановления МБ [Лобзин, Павлов, 1998; Shiokawa et al., 2005]. В этой связи представляет интерес тот факт, что полученные выше коэффициенты в уравнениях регрессии, связывающие возмущение I630 с Dst, на главной фазе и фазе восстановления МБ имеют близкие значения. Этот результат является несколько неожиданным, так как СС d-типа и SAR-дуги, несмотря на указываемую в отдельных работах схожесть этих явлений, по некоторым характеристикам обладают и различиями, в частности, предполагаемой энергией электронов, вызывающих возбуждение I630 [Rassoul et al., 1993]. Вероятно, этот результат может быть объяснен тем, что большинство событий возмущений I630 на фазе восстановления МБ, рассмотренных в настоящей работе, не относятся к явлению SAR-дуг. К настоящему времени только три события из рассмотренных в табл. 2 были отнесены к явлению SAR-дуг: 25 марта 1991, 7 апреля 2000 г. и 31 марта 2001 г. [Михалев и др., 2005]. Исключение этих событий, как и событий с Dst>–200 нТл, существенно не меняет линию регрессии I630(Dst) на фазе восстановления МБ ln(ΔI630)=–0.0194Dst–4.383. Это может указывать на подобие механизмов возмущения I630 в эту фазу МБ и/или на одну и ту же токовую систему, в которой локализован источник возмущений, независимо от того, является это событие явлением SAR-дуги или нет. Если связывать с главной фазой МБ СС d-типа, а с фазой восстановления – SAR-дуги, то это также может указывать на подобие механизмов возмущений I630 в СС этих типов в определенных геофизических условиях. Следует отметить, что о подобии или даже тождественности СС этих типов указывается в некоторых работах [Трутце, 1973; Хорошева, 1987], а в работах [Rassoul et al., 1993; Зверев и др., 2012] отмечается, что в настоящее время не существует общепринятого определения SAR-дуг. Полученная зависимость I630(Dst) может также быть использована для корректировки максимальных возможных значений I630 во время МБ (табл. 1–3), так как в некоторых случаях оптические наблюдения прерывались из-за рассвета или по другим причинам. Связь с вариациями ионосферных параметров Связь вариаций интенсивности некоторых среднеширотных эмиссий с ионосферными параметрами была установлена уже достаточно давно (см., например, [Barbier, 1959]). В частности, было выявлено, что вариации I630 достаточно хорошо коррелируют с вариациями параметров F2-области: высотой hmF2 и критической частотой fоF2. Это относится к условиям слабых и умеренных геомагнитных возмущений [Фишкова, 1983], когда основным механизмом формирования I630 и ее вариаций является реакция диссоциативной рекомбинации. По данным наблюдений в ГФО этот тип вариаций I630 во время геомагнитных возмущений регистрировался неоднократно. В частности, в работах [Леонович и др., 2011; Leonovich et al., 2012] отмечались события квази-синхронных увеличений I630 и I557.7 при снижении высоты hmF2. В то же время в периоды больших МБ, когда к основному механизму возбуждения I630 добавляется возбуждение за счет высыпания частиц, связь с ионосферными параметрами носит иной характер (см., например, результаты регистрации СС в ГФО во время МБ 6 апреля 2000 г. [Афраймович и др., 2002]). Эмиссия 557.7 нм в средних широтах во время МБ В отличие от обычных дискретных ПС эмиссия атомарного кислорода [OI] 557.7 нм не является доминирующей эмиссией в СС [Rassoul et al., 1993]. Между тем, в ряде работ приводятся результаты наблюдения возмущений этой эмиссии во время МБ и обсуждаются возможные механизмы ее возмущений (см., например, [Shiokawa et al., 2005]). По данным наблюдений в ГФО возмущение I557.7 неоднократно отмечалось во время больших МБ как на главной фазе [Михалев, 2001; Михалев и др., 2004], так и на фазе восстановления [Дегтярев и др., 2003]. Наиболее интенсивные возмущения I557.7 отмечались во время больших МБ 31 марта 2001 г., 30 октября и 20 ноября 2003 г., когда интенсивности в отдельные интервалы времени превышали значение 1000 Рл. На рис. 4 приведены вариации I557.7 и I630 на фазе восстановления большой МБ 31 марта 2001 г. (Kр max=9–, Dst min=–387 нТл). Резкие усиления I557.7 около 15:30, 17:40 и 19:10 UT 31 марта 2001 г. на широте ГФО могли быть обусловлены увеличением потока высыпающих энергичных частиц из развитого кольцевого тока во время суббурь [Горелый и др., 2002]. Great aurora и субвизуальные среднеширотные сияния Связь I630(Dst) во время МБ позволяет сделать один вывод относительно СС 20 ноября 2003 г., характеристики которого приводятся в табл. 2. Минимальное значение Dst min=–465 нТл, отмечаемое во время СС 20 ноября 2003 г., может быть отнесено к экстремальным значениям за весь период инструментальных наблюдений. В период 1957–2012 гг. только одна МБ 13–14 марта 1989 г. имела меньшие значения Dst. Геомагнитная буря 11 февраля 1958 г., которая сопровождалась знаменитым планетарным СС, имела Dst min=–426 нТл. Зарегистрированные максимальные I630 во время СС 20 ноября 2003 г. имеют наибольшие значения за весь период проведения оптических наблюдений в ГФО ИСЗФ СО РАН (1989–1993 и 1997–2012 гг.). Это относится и к возмущению I557.7, зарегистрированному во время СС 20 ноября 2003 г. В связи с этим, вероятно, это СС может также дополнить список наиболее знаменитых сияний (Great Aurora), обсуждение которых приводится в ряде работ [Vallance, 1992]. Рис. 4. Вариации интенсивности эмиссий 557.7 и 630 нм во время большой МБ 31 марта 2001 г. Если при больших МБ вопрос отнесения возмущений среднеширотного свечения атмосферы к СС не вызывает больших трудностей, то минимальный уровень возмущений атмосферных эмиссий, начиная с которых можно относить их к явлению СС, является дискуссионным. Так, для обычных ПС самое слабое сияние, которое еще можно отличить от фона, в 3–4 раза интенсивнее, чем обычное свечение ночного неба [Чемберлен, 1963]. Учитывая, что I630 в средних широтах в невозмущенные периоды к полуночи имеет типичные значения ~30–50 Рл [Фишкова, 1983], то по аналогии с обычными ПС можно установить минимальное увеличение I630~100 Рл, связанное с геомагнитными возмущениями, когда это явление может быть отнесено к СС. При этом должно быть соблюдено условие, что это возмущение обусловлено рассмотренными выше механизмами, характерными для среднеширотных сияний. Авторы некоторых работ уже относят к СС события с низкими I630. Так, в работе [Rassoul et al., 1993], в которой предлагается классификация наблюдаемых типов НС, минимальное значение основной доминирующей эмиссии [OI] 630.0 нм для одного из типов сияний составляет <100 Рл. В работе [Shiokawa et al., 2005] для I630 НС приводятся также значения ~ 100 Рл и даже 25 Рл. Интересно отметить, что цветовая чувствительность человеческого глаза вблизи длины волны 630 нм составляет величину ~10 кРл [Мизун, 1983]. В то же время пороговая чувствительность глаза без выделения цветов существенно ниже. Автор настоящей работы визуально боковым зрением уверенно отмечал необычно светлое белесое небо с отдельными пятнами во время МБ 24 марта 1994 г, указанной в табл. 2, с I630~2.6 кРл. В этом случае СС I630 ниже определенного уровня являются невидимыми для человеческого глаза. Тогда по аналогии, например, с работой [Воробьев и др., 2008], в которой рассматриваются субвизуальные ночные сияния в высоких широтах, можно ввести понятие «субвизульное среднеширотное сияние». Это позволило бы провести градацию СС по величине их оптических проявлений. Такая градация, как и установление возможного порога и условий визуальной регистрации СС, могут быть очень важными для решения ряда задач, например, при анализе палеоархивных данных СС в «доин- струментальную эпоху» [Краковецкий и др., 1989]. Например, зная соотношение между субвизуальными СС и визуальными сияниями, можно проводить оценку общего количества магнитных бурь в прошлом. В частности, для субвизуальных СС предлагается установить уровень возмущений I630 в диапазоне 0.1–1 кРл. Такие СС доступны для регистрации и исследований только инструментальными методами. Современные приемники оптического излучения на основе цветных ПЗС-матриц позволяют уверенно регистрировать качественные цветные изображения СС в указанном диапазоне I630, что было подтверждено в ГФО во время регистрации СС 26 сентября 2011 г. с I630 ~0.4 кРл. В спектре этой группы СС основной эмиссией, доступной для исследования и анализа, вероятно, в настоящее время является I630. Среднеширотные сияния с I630 в диапазоне ≥1–10 кРл могут быть отнесены к обычным СС, включая СС во время очень больших МБ типа Great aurora, которые могут регистрироваться и визуально. В спектре этой группы СС возможны появление и инструментальная регистрация и других доминирующих атмосферных эмиссий. В связи с отсутствием информации о пространственном распределении I630 в обсуждаемых наблюдениях, вероятно, некоторые описанные в настоящей работе события субвизуального свечения в эмиссии 630 нм можно отнести как к СС, так и к явлениям SAR-дуг. Следует отметить, что включение в рассмотрение СС с низкими (невидимыми) уровнями свечения, наблюдаемых в Японии в 1999–2004 гг., позволило авторам работы [Shiokawa ey al., 2005] сделать вывод, что СС отмечаются в Японии гораздо чаще, чем считалось ранее [Hiroshi et al., 1989]. Так, для указанного периода, соответствующего уровню высокой солнечной активности, было зарегистрировано 20 событий СС, что дает вероятность регистрации CC для Японии более трех событий в год. Если воспользоваться предложенной градацией, то все рассмотренные в настоящей работе СС оказываются распределенными по группам между субвизуальными среднеширотными сияниями и обычными СС в отношении 31:5. А вероятность регистрации CC для региона юга Восточной Сибири с учетом используемых данных может составить величину ~1.7 событий в год (реально это значение должно быть больше, так как оптические наблюдения до 2012 г. проводились в течение 1–2 недель каждого месяца в периоды новолуний). Выводы 1. По данным многолетних наблюдений для среднеширотной станции ГФО ИСЗФ СО РАН Азиатского региона получены зависимости I630(Dst) для различных фаз МБ. Показано, что коэффициенты в уравнениях регрессии, связывающие возмущение I630 с Dst-индексом, на главных фазах и фазах восстановления МБ имеют близкие значения. Это может указывать на подобие механизмов возмущения I630 в эти фазы МБ и/или на одну и ту же токовую систему, в которой локализован источник возмущений. 2. Получено суточное распределение вероятности регистрации СС и возмущений I630 в периоды МБ. 3. Зарегистрированное в ГФО ИСЗФ СС 20 ноября 2003 г. может дополнить список наиболее знаменитых сияний (Great Aurora), обсуждение которых проводится в ряде работ. 4. Предложено выделить СС с низким уровнем I630(Dst) в группу субвизуальных СС, что может быть полезным для решения ряда задач и классификации СС. Возмущения I630 в главную и начальную фазы МБ регистрируются преимущественно во вторую половину ночи, в то время как в фазы восстановления – в вечерние часы до полуночи. Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 12-05-00024-а и гранта президента РФ государственной поддержки ведущих научных школ № НШ-2942. 2014.5.

№ бури/дня

Дата

Kр мах за бурю

Dst min за бурю, нТл

Dst min за ночь, нТл

∆I630, кРл

Время регистрации, UT

1/1

1991.03.25

9–

–288

–167

~0.38

~14.5

2/2

1999.01.14

1999.01.15

70

–112

–67

~0.02

~14

2/3

–40

~0.02

~16

3/4

1999.11.08

1999.11.09

50

–73

–73

~0.04

~18

3/5

–55

~0.03

~16

4/6

2000.02.12

–133

–110

~0.1

~16

5/7

2000.04.07

2000.04.08

2000.04.09

8+

–288

–158

~0.2

~15

5/8

–74

~0.025

~17.5

5/9

–41

~0.03

~19

6/10

2000.06.09

70

–90

–32

~0.02

~16.5

7/11

2000.08.12

8–

–235

–178

~0.15

~16

8/12

2000.11.07

7+

–152

–90

~0.1

~13

9/13

2001.03.31

2001.04.01

9–

–387

–284

~3.1

~16

9/14

–134

~0.2

~13.5

10/15

2001.04.18

7+

–114

–73

~0.06

~16

11/16

2001.04.22

6+

–102

–102

~0.2

~18

12/17

2001.10.22

7+

–187

–159

~0.5

~16

13/18

2002.04.18

2002.04.19

2002.04.20

7+

–149

–116

~0.07

~15.5

13/19

–126

~0.1

~15.5

13/20

–107

~0.15

~15

14/21

2003.10.31

90

–383

–88

~0.15

~12.5

15/22

2003.11.21

9–

–422

–117

~0.075

~13

16/23

2004.01.22

70

–130

–130

~0.07

~14

17/24

2004.11.10

9–

–374

–234

~0.25

~14.5

18/25

2005.01.22

80

–97

–74

~0.15

~14.5

19/26

2005.05.09

8+

–110

–44

~0.025

~17.5

20/27

2005.05.16

8+

–247

–85

~0.08

~17

21/28

2005.06.13

60

–106

–106

~0.02

~16

22/29

2006.12.15

8+

–162

–98

~0.1

~14.5

23/30

2011.09.27

6+

–101

–47

~0.03

~14

24/31

2012.03.09

8+

–143

–129

~0.3

~14

25/32

2012.04.24

7–

–104

–56

~0.025

~16.5

26/33

2012.07.15

70

–133

–133

~0.25

~18

27/34

2012.10.01

7–

–133

–63

~0.05

~14

28/35

2012.10.09

6+

–104

–62

~0.04

~14.5

станциях существенно различаются не только по амплитуде, но и по характеру. Среди основных причин,