Средневековые изделия из рыбьей кожи в Переяславле Рязанском

Автор: Фатюнина О.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 268, 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена редким археологическим находкам изделий из рыбьей кожи, обнаруженным на Введенском раскопе Переяславля Рязанского в культурных напластованиях второй половины XV в. Традиция использования рыбьих кож коренными малочисленными народами хорошо известна по данным этнографии, тогда как среди средневековых археологических материалов в Центральной России находки рыбьих кож известны не были. Несмотря на фрагментарность изделий, изучение под микроскопом позволило предположить их функциональное назначение

Переяславль рязанский, введенский раскоп, средневековье, изделия из редкой кожи

Короткий адрес: https://sciup.org/143180017

IDR: 143180017 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.268.280-291

Текст научной статьи Средневековые изделия из рыбьей кожи в Переяславле Рязанском

Ассортимент изделий из кожи, имевшей как материал очень широкое применение в средневековой повседневной жизни горожан, обширен. Разнообразны и виды кожи, из которых изготавливали ту или иную вещь или ее составную деталь.

На Введенском раскопе, расположенном в юго-восточной части Кремля Переяславля Рязанского (исследуется с 2016 г. по настоящее время под руководством В. И. Завьялова, ИА РАН), благодаря наличию влажного культурного слоя удалось обнаружить около 25 000 изделий из кожи, включающих как готовую продукцию и ее фрагменты, так и отходы ремесленной деятельности. В 2021 г. исследовались культурные напластования второй половины XV в. Основанием для датировки слоя являются результаты сравнительно-типологического анализа керамики, дополненные данными лингвистики (в пласте 8 на глубине -203 – -205 см была обнаружена берестяная грамота № 1).

При визуальном осмотре рисунка внешней обработанной поверхности кожи (мереи) удалось выявить фрагменты редкой кожи.

В результате тщательной работы с русскими средневековыми письменными документами и этнографическими записками А. В. Курбатов проследил http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.268.280-291

обширный сортамент кожевенного товара в средневековой России ( Курбатов , 2010. С. 169–218). В скорняжной и кожевенной деятельности использовались крупный и мелкий рогатый скот, лошадь, верблюд, изредка свинья, лось и олень, собака, медведь, бобр, заяц, кошачьи, морские животные и рыбы.

В этой связи представляется необходимым привести результаты изучения редкой кожи в Переяславле Рязанском, уточняющие сортамент кож, обнаруживаемый в ходе археологических раскопок средневековых городов.

Под «редкой» или «необычной» подразумевается кожа, мерея которой отличается от привычных для исследователей кож домашних животных. Такие находки всегда вызывают особый интерес, результаты их изучения освещаются в литературе. Например, среди тверской эталонной коллекции (более 90 000 ед.) изделий из кожи есть кожа хвоста бобра ( Курбатов , 2004. Рис. 128: 2 ). Т. С. Ма-техина опубликовала специальную статью, посвященную изделиям из «необычной» кожи, где приведены сведения о ножнах из хвоста бобра ( Матехина , 2008. С. 184–203). О значимости информации подобных археологических находок редкой кожи для серьезных исторических обобщений свидетельствуют тематические публикации. Так, А. В. Курбатов, опираясь на письменные и археологические данные по меху и шкурам бобра, скорректировал представления историков, которые считали, что бобры в большей части Восточной Европы исчезли уже в древнерусский период ( Курбатов , 2020. С. 119–131; 2021. С. 258–264). Помимо изделий из кожи бобрового хвоста можно встретить упоминания кожи ящериц, рыб, крокодилов, змей, лягушек ( Матехина , 2008. С. 190).

Методика работы с переяславль-рязанскими кожаными изделиями заключается в визуальном осмотре как мереи, так и нижней поверхности выделанной кожи (бахтармы) непосредственно по извлечении кожи из культурного слоя. Изучение всех находок, включающих даже мельчайшие фрагменты плохой сохранности и многотысячные отходы ремесленной деятельности, позволило обнаружить три фрагмента с однотипной фактурой мереи. Последующее их рассмотрение проводилось под микроскопом Levenhuk DTX RTC4 при оптическом увеличении до 40 крат.

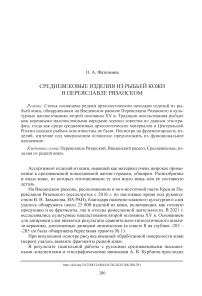

Фрагменты зафиксированы в разных местах Введенского раскопа. Относились ли они к одному предмету или разным, сказать сложно. Рисунок их мереи представляет собой упорядоченные разноразмерные выпуклости, форма которых близка к полусферической, расположенные неровными рядами, как это свойственно природным материалам (рис. 1)1.

По предположению старшего таксидермиста Зоологического музея РАН Ю. В. Старикова2, фактура кожи может быть отнесена к рыбьей, вероятно, к семейству осетровых: у кож осетровых рыб есть характерный «пупырчатый» рисунок. Скорее всего, это шип или стерлядь.

Рис. 1. Рыбья кожа под микроскопом (мерея)

Хорошо известно, что рыба как источник животного белка и жира употребляется человеком в течение значительного хронологического периода. Но и такие ее ресурсы, как кости, мочевой пузырь, чешуя, кожа, находили свое применение. В частности, традиция обработки и использования кожи рыб прослеживается у многих народов мира, что предопределил ряд естественно-географических факторов. Так, рыбью кожу применяли коренные жители Аляски ( Jackinsky-Sethi , 2014. P. 40–47), саамы и эвенки ( Klokkernes , 2007. С. 51), эвены ( Андреева, Сем , 2004. С. 177). В течение долгого времени кожа рыб была главным материалом у народов Нижнего Амура (нанайцев, ульчей, нивхов, отчасти орочей, не-гидальцев, удэгейцев) ( Глебова , 2017. С. 100). Они широко использовали кожи лососевых рыб и сазана, а также ленка, сома, осетровых ( Таксами , 1980. С. 92). Рыбья кожа шла на изготовление одежды, обуви, всякого рода сумок и кошельков, мешков, чехлов, ремней, музыкальных инструментов, парусов, палаток, оконных стекол, трутниц, упряжи для собак, лыжных креплений, различных предметов быта. Причем народы Нижнего Амура знали особенности кожи различных видов рыб и учитывали это при изготовлении того или иного изделия, владели полным технологическим циклом выделки и последующими приемами обработки кожи ( Глебова , 2020. С. 171–172).

Кожа рыбы состоит из двух частей: клеточного эпидермиса и волокнистой дермы. Эпидермис большей частью прозрачен и выделяет слизь, обеспечивающую рыбе защиту от окружающей среды и потенциальных патогенов. Дерма состоит из двух слоев: верхнего, образованного тонкой прослойкой рыхлой соединительной ткани, окружающей чешую, и нижнего, состоящего из плотной соединительной ткани (Тылик, 2015. С. 28–29). Собственно дерма и подлежит выделке.

По сравнению с животными шкурами, рыбья кожа лучше растягивается в длину, прочнее из-за другого расположения коллагеновых волокон и, как следствие, долговечнее. Кроме этого, кожа рыб обладает такими важными качествами, как легкость, способность не пропускать влагу, она защищает от ветра и сохраняет тепло ( Vávra , 2020. P. 332).

Как отмечают специалисты, кожа осетровых достаточно жесткая и толстая, ее трудно размягчить (Ibid. P. 335). Размер пригодной к использованию кожи осетровых ограничен костными щитками, проходящими по спине, бокам и брюху, но, поскольку отдельные особи могут достигать внушительных размеров и массы ( Лебедев и др. , 1969. С. 57–59), возможно получить относительно крупные листы кожи для раскроя изделий.

Стоит подчеркнуть, что технология обработки рыбьих кож и их последующее применение прослеживаются в основном по этнографическим материалам ( Глебова , 2019. С. 97). Сам процесс мало отличается от выделки кож животных. Это высушивание/замораживание и следующее за этим разминание (получение так называемой сыромятной кожи) и дубление. Известны следующие способы дубления: жировое (с применением масел; мочи; мозга, жира животного или рыбы), растительное, минеральное, дымление, а также их комбинации ( Rahme , 2021. P. 3, 6–7, 9–10).

В письменных источниках, документах XVII–XVIII вв., упоминания о шкурах рыб, как указывает А. В. Курбатов, отмечаются достаточно редко ( Курбатов , 2010. С. 181). Они касаются кож белуги, сазана и относятся к хозяйственной деятельности на Севере России и в Сибири. Записи XIX–XX вв. также крайне редко содержат упоминания одежд, мешков, кошельков, халатов, оконных стекол из рыбьей кожи (Там же).

Археологические же находки рыбьей кожи в мире единичны ( Vávra , 2020. P. 344), а на территории России в эпоху Средневековья не известны или пока не опубликованы. А. В. Курбатов дает изображение кожи форели современной выделки и сухой кожи налима ( Курбатов , 2019. С. 252), происходящих из археологических раскопок на Севере.

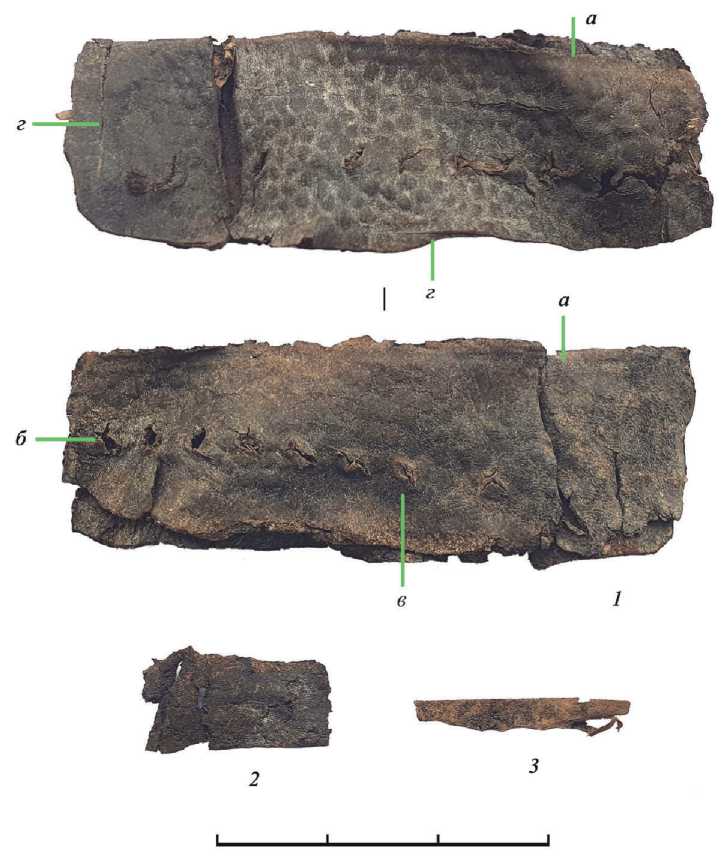

Возвращаясь к переяславль-рязанским находкам, отмечу, что на внутренней стороне всех фрагментов прослеживаются отчетливые следы текстиля (рис. 2). Ткань на них отпечаталась немного по-разному, но характеристики схожие: ткань льняная (?), полотняного переплетения плотностью 14–16 н/см × 20–22 см, толщина нитей 0,3–0,4 см. Крутку нитей определить не удалось3.

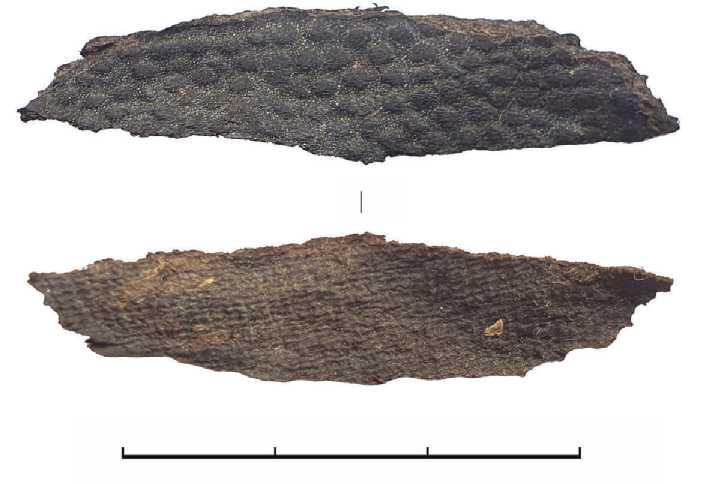

Первый фрагмент – мелкий обрезок изделия размером 44 × 10 мм (рис. 3). Обнаружен в слое темно-коричневой супеси, к югу – юго-востоку от линии бревен настила мостовой, ориентированной по направлению северо-восток –

Рис. 2. Рыбья кожа под микроскопом (бахтарма)

Рис. 3. Обрезок изделия из рыбьей кожи юго-запад (пл. 8, кв. 85, -202 см, № 545). Артефакт является обрезком от раскроя изделия, о чем говорят его ровно срезанные края.

Другой фрагмент изделия имеет размер 56 × 20 мм (рис. 4). Найден в слое темно-коричневой супеси (пл. 8, кв. 5, -185 – -195 см, № 226). Представляет собой кожу, сложенную вдвое. Нижняя часть изделия обрезана. Вдоль линии сгиба с обеих сторон нанесена декоративная линия тиснения (рис. 4: 1а ). Ближе к нижнему краю от центральной части прослеживается линия шовных отверстий, в некоторых сохранились остатки нитей растительного происхождения. Швы довольно небрежны: не выдержано расстояние между стежками, линия шва не параллельна линии сгиба. Прослеживаются отверстия двух видов, проколотых двумя различными инструментами. Крупные округло-вытянутые, вероятно, остались от ромбического в сечении шильца (рис. 4: 1б ), а мелкие, скорее всего, от иглы (рис. 4: 1в ). Фрагмент имеет следы вторичного раскроя – надрез сбоку, след от режущего инструмента в нижней части (рис. 4: 1г ). Внутри сложенного вдвое фрагмента удалось выявить что-то типа усилительной вставки под линию шва из тонкой кожи, которая также имеет шовные отверстия (рис. 4: 2 ). По-ви-димому, это не отслоение кожи, а дополнительная кожаная прокладка. Ее края ровно обрезаны. Возможно, было еще усиление шва при помощи тонкой берестяной вставки (рис. 4: 3 ), но сохранившийся фрагмент слишком мал, чтобы это можно было утверждать наверняка.

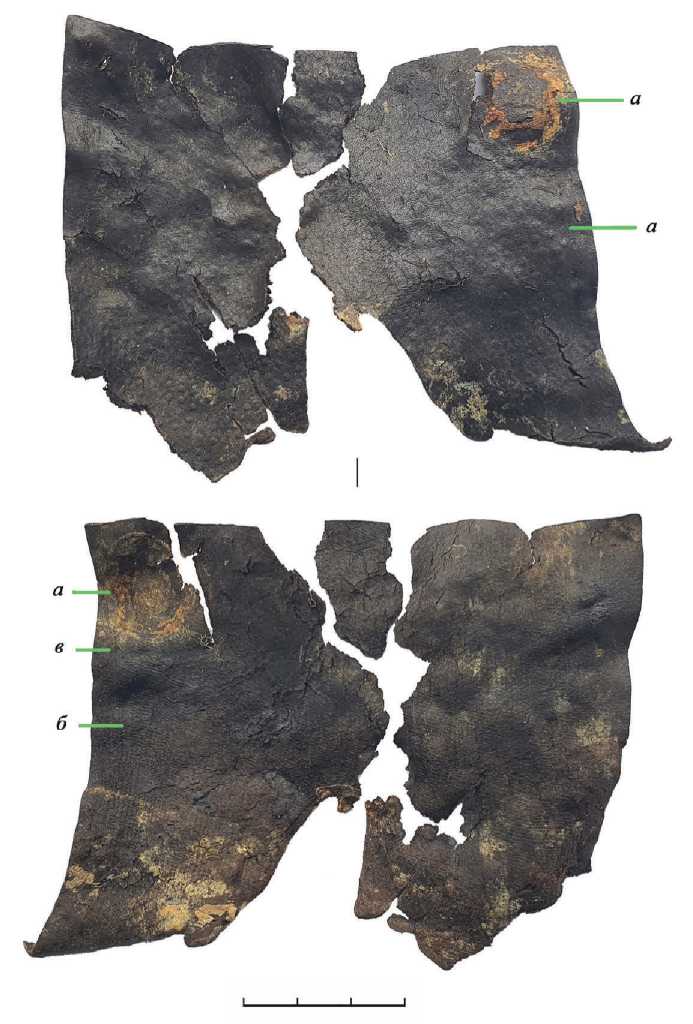

Еще одна находка – обрезок изделия, распавшийся на три части общим размером 95 × 37 мм (рис. 5). Найден в слое темно-коричневой супеси, около фрагментов мощения улицы, представленной на уровне пласта хаотичным набросом дерева (пл. 7, кв. 79, -175 – -185 см, № 377). На внутренней и внешней поверхности кожи отчетливо прослеживаются деформационные вмятины и коррозия от гвоздей со шляпками диаметром около 16–18 мм (рис. 5: а ). На внутренней поверхности кожи хорошо видны следы текстильного полотна (рис. 5: б ). На этой же стороне при изучении под увеличением замечены продольные отпечатки древесных волокон (доски) (рис. 5: в ). Судя по взаиморасположению отпечатков, можно утверждать, что в деревянную основу изделия были вбиты гвозди, после чего она была обтянута тканью, а поверх нее – кожей.

Кожа довольно тонкая – менее 0,7 мм, и лишь № 377 имеет толщину 1–1,2 мм. Наличие ровных краев на всех находках говорит о вторичном раскрое изделия/изделий из рыбьей кожи. Безусловно, плохая сохранность не позволяет определить их функциональное назначение. Учитывая характер отпечатков на внутренней поверхности всех фрагментов, можно лишь предположить, что эти изделия могли быть обивкой деревянного предмета (например, сундучка или ларца, какого-либо футляра). Кожа на предметах декоративно-прикладного искусства часто являлась украшающим покрытием деревянной основы ( Глинка и др. , 2019. С. 46, 56). Иное возможное назначение охарактеризованных кожаных фрагментов – переплет книги. Так, немецкий богослов Иоганн Готфрид Цейдлер в работе 1708 г. «Философия переплетчика или Введение в искусство переплетного дела» упомянул среди прочих материалов для покрытия обложки книги кожу угря и морского зверя ( Zeidler , 1708. P. 122). Использование кожи в каждом из предложенных вариантов хорошо известно ( Некрасова-Щедрин-ская , 2019. С. 7).

Рис. 4. Изделие из рыбьей кожи, фрагмент

1 – лицевая и оборотная сторона; 2 – кожаная вставка; 3 – берестяная вставка (?)

Рис. 5. Изделие из рыбьей кожи, фрагменты

а – отпечаток шляпки железного гвоздя; б – отпечатки текстиля; в – отпечатки древесных волокон

Что касается вопроса местного или импортного происхождения переяслав-ль-рязанских изделий из рыбьей кожи, то здесь не может быть однозначного ответа. Ареал распространения рыбы шип – Черное, Каспийское, Аральское моря, откуда она на нерест входит в реки и встречается, в частности, в дельте Волги ( Берг , 1948. С. 67). Стерлядь водится в Волге и Оке (Там же. С. 71). При археологических исследованиях на Житном раскопе в кремле Переяславля Рязанского (2004–2015 гг., руководитель В. И. Завьялов, ИА РАН), расположенном неподалеку от Оки, в средневековых слоях были обнаружены остатки ихтиофауны, в том числе осетровых (осетр, стерлядь, севрюга) ( Антипина, Кириллова , 2007. С. 95; Яниш , 2014. С. 186). О том, что осетровых промышляли в Оке, свидетельствуют и археологические находки костных остатков белуги, севрюги, шипа, белорыбицы в Коломне ( Мазуров, Цепкин , 2003. С. 132–133) и в Старой Рязани ( Лавренов и др. , 2003. С. 200, 203).

И хотя степень активности работы с кожей рыб различается в зависимости от географического положения народов, она не ограничивается территориями с холодным климатом и многочисленными водоемами ( Vavra , 2020. P. 341), где рыболовство было важнейшим жизнеобеспечивающим видом хозяйственной деятельности населения. Таким образом, нельзя исключать и местную выделку рыбьих кож в XV в. в Переяславле Рязанском, которая технологически не отличалась от выделки шкур животных.

Подводя итог, необходимо отметить, что знание о применении рыбьей кожи не только коренными народами Нижнего Амура, Севера и Сибири, но и в Центральном регионе страны в эпоху Средневековья, вероятно, позволит выявлять такие находки в археологическом контексте и уточнять виды рыб, кожа которых шла на изготовление изделий.