Средневековые могильники у озер Аялвач и Таштагол в Барабинской лесостепи

Автор: Выборнов А.В., Гирченко Е.А., Бычков Д.А., Горельченкова О.А., Иванова А.С., Селецкий М.В., Сопова К.О., Стасюк И.В., Толпеко И.В., Павленок К.К.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Спасательные археологические работы

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены первые сведения об исследованных спасательными раскопами курганных могильниках Озеро Аялвач-1 и Озеро Таштагол-1, расположенных в центральной части Барабинской низменности (Чановский р-н Новосибирской обл.). Могильники расположены вблизи небольших пресных озер, на ровных поверхностях лесостепного ландшафта. По территории могильников проложен коридор коммуникаций нефтепроводного транспорта, реконструкция которого обусловила проведение археологических раскопок. У оз. Аялвач выявлены три кургана, два из которых представлены лишь фрагментами сохранившегося рва, а также два грунтовых погребения за пределами курганов. У оз. Таштагол изучены четыре кургана со рвами и центральными погребениями, а также одно грунтовое погребение. Курганы представляют собой земляные сооружения, состоящие из насыпи высотой от 0,1 до 1 м, диаметром от 5 до 13 м и окружающего насыпи подпрямоугольного рва, шириной 0,6-1,3 м, глубиной 0,3-0,7м со входом с восточной стороны. Под насыпью, на уровне древней дневной поверхности либо в небольшом углублении располагаются трупоположения одного и трех человек, с использованием берестяных покрытий, в сопровождении шкуры коня либо без таковой. Во всех случаях в курганах фиксируются следы использования огня - при сооружении погребальной конструкции либо постингумационных вмешательствах. В составе сопроводительного инвентаря -предметы вооружения, быта, конского снаряжения, украшения, посуда. В насыпи самого большого кургана обнаружено впускное погребение новорожденного и керамические сосуды. За пределами курганов, на расстоянии до 20 м, преимущественно с восточной стороны, выявлены грунтовые погребения - парное, одиночные, детские и взрослые, выполненные в небольших углублениях, с берестяным покрытием и без, без использования огня, с сопроводительным инвентарем. На основании известных аналогий инвентарю и погребальным конструкциям могильники датируются началом II тыс. н.э. и связаны с носителями венгеровской культуры, частью кимако-кипчакской культурной общности развитого Средневековья.

Барабинскаялесостепь, средневековье, венгеровская культура, кимако-кипчакская общность, курганные могильники, курганы, грунтовые могилы

Короткий адрес: https://sciup.org/145146393

IDR: 145146393 | УДК: 902.2 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0993-1000

Текст научной статьи Средневековые могильники у озер Аялвач и Таштагол в Барабинской лесостепи

Источники по истории населения Барабин-ской лесостепи в эпоху Средневековья группируются в материалы серии археологических культур – потчевашская, усть-ишимская, срост-кинская, кыштовская [История Сибири, 2019]. Этими конструктами описывается полиязычное население, в разной степени оказавшее влияние на этногенез современных народов юга Западной Сибири. Представительно сть и насыщенно сть источниковой базы чрезвычайно неравномерна, памятники Средневековья Барабы в значительной степени были опубликованы и проанализированы в фундаментальных монографиях 1980– 1990-хх гг. [Молодин и др., 1988; Молодин, Соболев, Соловьев, 1990; Молодин, Соловьев, 2004]. В этих трудах представлены концепции появления тюрок в лесостепи Западной Сибири, их взаимодействие с местным самодийским и угроязычным населением и соответствующее проявление социальных процессов в сфере материальной культуры, погребальной практики. Крайне редко появляются новые источники по средневековой истории Барабы, еще реже они публикуются. Тем важнее появление новых материалов, особенно таких, которые можно связать со средневековой венгеровской археологической культурой, лишь несколько 994

раз отраженной в научных публикациях [Моло-дин и др., 1988; Троицкая, Новиков, 2004].

Курганы, которые можно связывать с венгеровской культурой, попали в зону производства работ по реконструкции нефтепродуктопровода в Чанов-ском р-не Новосибирской обл. Спасательные археологические раскопки должны были охватить всю площадь пересечения отводимых земель и территории курганных могильников Озеро Таштагол-1 и Озеро Аялвач-1 в окрестностях аула Тебис. Значительная часть изучаемой территории была нарушена при прокладке трубопроводов и соответствующих коммуникаций. Однако сохранившиеся участки могильника и отдельные следы от курганов у проложенных труб позволили уверенно атрибутировать материалы раскопок и пополнить представления по истории населения венгеровской культуры.

Материалы полевых работ

Курганные могильники Озеро Таштагол-1 и Озеро Аялвач-1 были открыты в 1992 г. работами Е.Г. Фаламеевой и В.А. Сумина, позднее посещались и описывались С.В. Колонцовым, Д.Е. Ануфриевым, А.О. Князевым, Е.А. Кузнецовой. Раскопки на могильниках ранее не проводились. На основании наличия в насыпи прокаленного суглинка объекты датировались эпохой Средневековья.

Курганный могильник Озеро Таштагол-1 вытянут примерно на 250 м с юга на север у юго-восточного берега оз. Таштагол. Поверхность ровная, слегка поднятая над окружающей местностью и хорошо заметна на контрасте с котлованом озера, которое плавно, но ясно выделяется бровкой котловины. В ландшафте и обнажениях 1992 г. выделялось 9 курганных насыпей. Явной планиграфической закономерности не определяется. Можно лишь предполагать, что пять наиболее крупных насыпей южной группы располагаются по неровной линии с севера на юг.

В рамках раскопа на Озере Таштагол-1 изучены курганы 3, 4, 9, 10 и одно погребение вне кургана.

На курганах 3 и 4 относительно хорошо читалась насыпь (диаметром 11–13 м, высотой 0,2 и 1 м соответственно) и ров (подпрямоугольный контур ок. 15 и 13 м, шириной 1–1,3 и 1 м, глубиной 0,7 и 0,5 м соответственно), на курганах 9 и 10 насыпи сохранились фрагментарно. Все насыпи были окружены рвом подпрямоугольной формы со входом с восточной стороны (шириной от 0,8 до 1,4 м) (рис. 1, 1 – 2 ). Под насыпью располагались могилы разной степени сохранности. Как правило, содержали ин-гумацию человека (в кург. 3 – трех человек), ориентированного головой на запад, лежащего на спине (рис. 1, 3 ). У северного края погребений в насыпи на

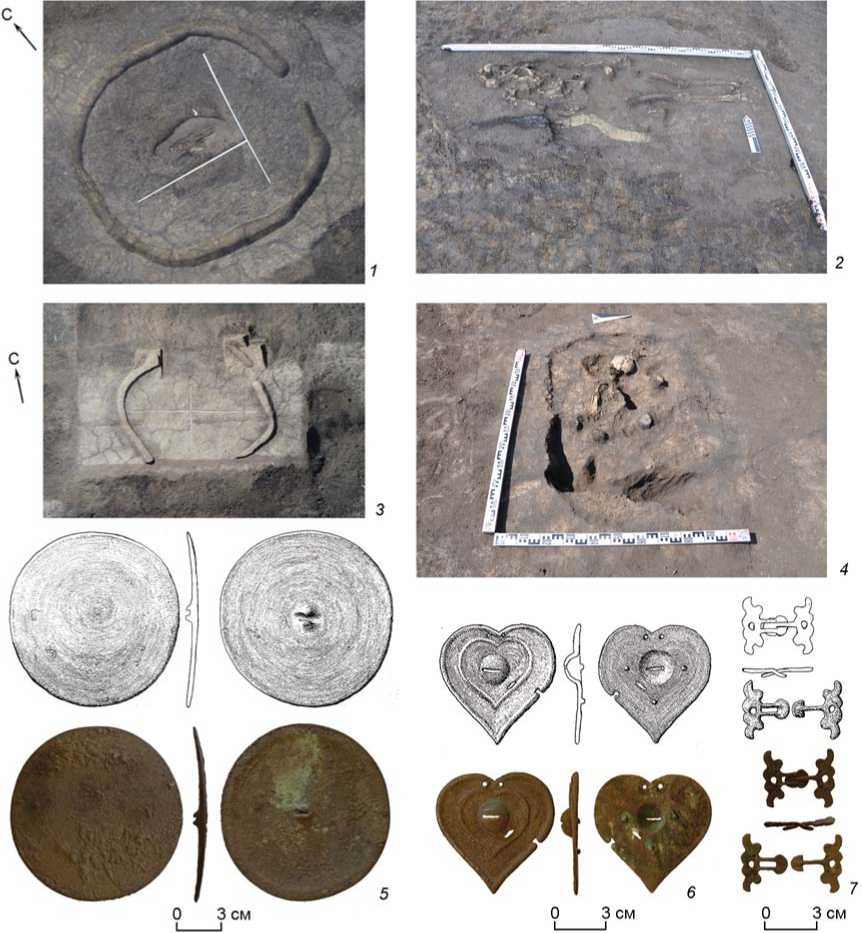

Рис. 1. Курганный могильник Озеро Таштагол-1.

1 – кург. 3 с выбранным рвом; 2 – кург. 4 с выбранным рвом; 3 – погр. 1 кург. 3 (вид с востока); 4, 5 – керамические сосуды из жертвенника кург. 4; 6 – бронзовые серьги из кург. 3; 7 – металлический перстень из кург. 9; 8 – биметаллическая пряжка из кург. 9; 9 – железное на-вершие рукояти плети из части 28.

курганах 3, 4, 9 – остатки шкуры коня. Мощное воздействие огня на насыпь фиксируется в курганах 3 и 4, обожженная насыпь и могильное покрытие – в кург. 10, следы воздействия наиболее высокой температуры, приведшей к кальцинированию костей, зафиксированы в погребении кург. 9. Огонь разводился внутри «грабительского» шурфа и на поверхности насыпи. Древние антропогенные нарушения явно присутствуют в насыпях и погребениях курганов 3, 4, 9. На южной стороне насыпи кург. 4 зафиксирован жертвенник в виде небольшого углубления с двумя керамическими сосудами (рис. 1, 4 , 5 ). Южнее центральной могилы в насыпи кург. 4 находилось впускное погребение новорожденного в берестяной обкладке. В составе погребального инвентаря – предметы украшения, оружие, конское снаряжение. Среди погребального инвентаря в курганах особый интерес представляют: находки на одной шкуре лошади стремян с прямой подножкой и с разными типами оформления ушек для путлища – восьмерковидная петля и отверстие в расширении дужек (кург. 4); стержневидные псалии (курганы 4, 9); бронзовые серьги со сферической подвеской (кург. 3) (рис. 1, 6 ); украшения с мелкими бронзовыми бусинами и бисером (кург. 3); металлические и костяные наконечники стрел (курганы 3, 10); металлические кольца прямоугольной формы со схематичным изображением дерева (кург. 9) (рис. 1, 7 ) и без орнамента, но на фаланге (кург. 4); биметаллическая пряжка (рис. 1, 8 ) и др. Предметы были обнаружены и вблизи курганов, вне погребального пространства – напр., навершие плети – массивный железный сферический предмет с «клювом» (рис. 1, 9 ).

Внекурганное погребение (грунтовая мог. 1) располагалось на расстоянии 16 м к северо-востоку от кург. 4, не имело никаких следов на современной поверхности и было замечено только после снятия первого слоя гумусированного суглинка, нарушенного пахотой. В подпрямоугольной могиле размерами 1,14 × 1,45 м глубиной до 15 см от уровня фиксации на дно был уложен лист бересты, нижний контур ямы обложен деревянными жердями. Остатки двух детских скелетов располагались на спине, головой на запад. Дети разного возраста. У младшего ребенка (северный скелет) на правом запястье широкий браслет из трех рядов крупных бусин, в ногах керамический сосуд – толстостенный, лепной, плоскодонный, широкое открыто е устье, вдоль венчика ряд ямочек, венчик отогнутый с оттисками круглой палочки перпендикулярными краю, размеры – диаметр ок. 14 см, высота 12 см. У левого плеча старшего ребенка (южный скелет) железный черешковый нож, семена растений на зубах и нижней челюсти. Оба погребенных имели берестяное покрытие.

Курганный могильник Озеро Аялвач-1 вытянут на 330 м с запада на восток у северо-восточного берега оз. Аялвач на плавном, практически незаметном повышении местности. При первоначальном обследовании в 1992 г. были отмечены 13 насыпей курганов, в том числе разрушенные участки концентрации спекшегося суглинка. Выделяются южная и северная группы курганов. Раскопом была изучена центральная и часть южной территории памятника. В 2022 г., после свежей распашки, большая часть курганов на современной дневной поверхности не выделяется, в полосе раскопа не был виден ни один курган.

На Озере Аялвач-1 в рамках раскопа изучены курганы, часть из которых можно соотносить с ранее выделенными насыпями, иные не выделялись на современной поверхности – курганы 7, 13, 14 и два погребения вне курганов. На курганах 13 (рис. 2, 3 ) и 14 обнаружены остатки рвов со входом с восточной стороны, все о статки погребений и насыпи уничтожены и не обнаружены. На кург. 7 выявлены остатки сгоревшей деревянной конструкции под насыпью (подпрямоугольная рама) и одиночное погребение женщины (рис. 2, 2 ) с богатым набором украшений – парная застежка (рис. 2, 7 ), металлические бусины и кольца головного украшения, бронзовые бубенчик, зеркало (рис. 2, 5 ), сердцевидная подвеска. Отдельные могилы вне курганов представляют собой углубления без дополнительных конструкций и содержат остатки взрослого мужчины с фрагментом железного ножа (грунтовая мог. 1), ребенка (рис. 2, 4 ) с крупной бронзовой сердцевидной бляхой на кожаной основе (рис. 2, 6 ) (грунтовая мог. 2).

Специфика и вариант реконструкции погребального обряда

Курганные насыпи по-разному сохранились до археологических раскопок. Наиболее показательны для понимания конструкции и диапазона размеров хорошо сохранившаяся самая большая насыпь кург. 4 на Озере Таштагол-1, прилегающий к нему наименее нарушенный кург. 10 без явно выделяющейся насыпи и кург. 3 с практически уничтоженной насыпью, но с самым большим по размерам рвом.

Судя по полевым наблюдениям, конструкция и погребальный обряд на всех курганах однотипны. Высота насыпи кургана, по-видимому, зависела от площади подкурганной поверхности. Предполагаемая реконструкция строительства кургана следующая. Вначале сооружается ров, грунт из него складируется, по-видимому, с наружной ча-

Рис. 2. Курганный могильник Озеро Аялвач-1.

1 – кург. 7 с выбранным рвом; 2 – могила в кург. 7 (вид с юга); 3 – кург. 13 с выбранным рвом; 4 – грунтовая мог. 2 (вид с востока); 5 – зеркало из кург. 7; 6 – сердцевидная бляха из грунтовой мог. 2; 7 – бронзовая парная застежка из кург. 7.

сти рва, либо на отдельной площадке, возможно, располагавшейся с западной стороны (у кург. 4 на расстоянии до семи метров здесь зафиксированы возвышенности из рыхлого грунта). Внутри рва подготавливается площадка, снимается верхний почвенный горизонт, но не полностью (на отдельных участках с внутренней стороны рва фиксируется погребенная древняя дневная поверхность). На внутренней площадке сооружается одновенцо-вая рама, обозначающая внутреннюю часть кургана. В случае кург. 4 внутри этого периметра, у его границы выкапывается небольшая яма, в которую устанавливается керамический сосуд. Далее выкапывается могильная яма – небольшое углубление на древней поверхности. Дно могилы покрыва- ется берестой или иным органическим материалом, укладывается покойный. На уступ с северной стороны укладывается шкура взнузданной лошади со стременами. Могила и шкура покрываются листами бересты. Далее возводится четырехугольная платформа из дерновых блоков размерами ок. 20 см и грунта из рва. Блоки укладываются один на другой горизонтальными слоями в пределах сооруженной рамы. Деревянная рама сжигается. На этом заканчивается этап строительства кургана. После возведения насыпи проходит время, достаточное для естественного заплывания насыпи, закрытия сгоревшей рамы и частичного заполнения рва. Позднее в насыпи кургана копается яма над могилой с настолько высокой точностью, что затраги- вается только погребение человека, шкура лошади остается ненарушенной. Выкид из шурфа остается на поверхности насыпи. Потревожив кости и сопроводительный инвентарь в пределах «грабительского шурфа», нарушители сооружают костры – внутри ямы и на поверхности насыпи. В результате образуется прокал, который отчетливо фиксируется в теле насыпи. После сожжения яма закапывается, в том числе прокаленным грунтом.

Описанным способом формировались изученные курганы могильников Озеро Таштагол-1 и Озеро Аялвач-1. Отличия фиксируются в относительных категориях: размерах рва и насыпи, степени прокаленности грунта, нарушения и сохранности костей погребенных. Эти различия могут быть обусловлены сезоном захоронения, степенью позднейшего вмешательства, активностью землероев. Общим остается наличие перемычки во рву с восточной стороны; небольших (в пределах 0,05–0,2 м от древней дневной поверхности) углублений могильных ям в центре подкурганной поверхности; расположение костяков вытянуто на спине, ориентированных головой на запад. Наличие шкуры лошади с удилами и стременами у северного внешнего края могильной ямы, а также состав и количество погребального инвентаря отличаются и отражают социальный статус погребенного. Не везде сохраняются и следы поминальных тризн – кости барана обнаружены во рвах курганов 9, 10.

Примечательно, что захоронения детей отличались. В одном случае (кург. 4 Озеро Таштагол-1, младенец 9–12 месяцев) впущен в насыпь кургана в берестяной обкладке. В двух других (мог. 1 Озеро Таштагол-1, мог. 2 Озеро Аялвач-1) расположены в отдельных подпрямоугольных ямах с представительным инвентарем, на расстоянии 10–16 м к востоку от «материнских» курганов. В третьем случае (кург. 10 Озеро Таштагол-1, ребенок 9–14 лет) в 7 м к востоку от большого кург. 4 возведен отдельный курган существенно меньших размеров по описанным выше правилам, без шкуры лошади. В то же время и взрослые могли захораниваться за пределами кургана – мог. 1 на Озере Аялвач-1 расположена на расстоянии ок. 20 м к востоку от кург. 9 (находится за границами раскопа) и содержала останки взрослого мужчины с фрагментом железного ножа.

Культурно-хронологическая атрибуция могильников

Курганные могильники Озеро Аялвач-1 и Озеро Таштагол-1 относятся к одной культуре и синхронны либо незначительно разнесены во времени, и связаны с людьми, кочевавшими в окрестностях этих озер.

Курганные конструкции и черты погребальной обрядности, а также сопроводительный инвентарь имеют аналогии в материалах культур, связываемых с тюркским населением Южной Сибири и Северного Казахстана конца I – начала II тыс. н.э. Более всего совпадений в принципах организации погребального сооружения и морфологии погребального инвентаря мы находим с предметами венгеровской культуры, выделенной Д.Г. Савиновым на основе раскопок могильников Осинцево IV и Венгерово VII [Молодин и др., 1988]. Общими чертами являются: рвы с перемычками; насыпи в форме уплощенных платформ; деревянные детали рам в подкурганном пространстве; следы обожжения в насыпи и под курганом; трупоположения в небольших углублениях с преимущественной ориентацией головы на запад. Обращает на себя внимание совпадение в нарушении скелетов – Д.Г. Савинов также отмечал на осинцев-ских и венгеровских курганах изменение положения костей, связанное с вмешательством в курган вскоре после захоронения и сокрытие следов такового [Молодин и др., 1988, с. 106].

Погребальный инвентарь в курганах у озер Таш-тагол и Аялвач находит обширные аналогии среди материалов тюркских культур рубежа тысячелетий. Ромбовидный вытянутый костяной наконечник стрелы, железные ножи с коротким черешком и прямым обушком, а также керамические сосуды с оттисками по краю венчика и рядом ямочек обнаружены в курганах Осинцево IV и Венгеро-во VII [Молодин и др., 1988, рис. 46]. Сердцевидные бляхи широко распространены в материалах сросткинской культуры [История…, 2019, рис. 118] и кимаков Верхнего Иртыша [Археологические памятники…, 1987, рис. 81, 97]. Аналоги украшениям – бусинам из стекла и бронзы, парной застежке («якоревидные бляхи»), несомкнутым кольцам из цветных металлов, серьгам со сферическими подвесками, бронзовым бубенчикам – обнаруживаются в большом количестве в кимакских курганах долины Верхнего Иртыша, например Белокамен-ка, Карашат I [Там же, рис. 74, 97, 102] и др. Массивные стремена с прямой подножкой и ребром жесткости, арочным проемом и восьмерковидной петлей широко распространены на рубеже тысячелетий по всему лесостепному поясу Евразии, и встречаются в т.ч. в кимакских комплексах [Там же, рис. 73 и др.], где известны и стремена с расположением отверстия для путлища в расширяющихся дужках, например, могильник Джартас [Там же, рис. 66].

Предшественники носителей венгеровской культуры связаны с населением более южных районов – Кулундинской степи. На могильнике Новая

Курья был исследован курган, который несет значительно больше черт тюркской основы, главная из которых – глубокая могильная яма для человека и коня [Марченко и др., 2019]. Датировка средневекового кургана из Нижней Курьи – конец X – первая треть XI в. [Кишкурно, Марченко, Гришин, 2020].

Таким образом, круг аналогий позволяет относить изученные курганы к эпохе развитого Средневековья и датировать в пределах XI–XII вв. Более точный возраст может быть установлен при условии серии непротиворечивых абсолютных датировок и при дополнительных исследованиях соотношения материалов таштагольских-аялвачских курганов с предметами из подобных памятников, раскопанных ранее – Олтарь, Венгерово VII, Осин-цево IV, Лопушное Озеро I, II. На наш взгляд, таш-тагольские и аялвачские курганы предшествуют по времени курганам из-под Венгерово и из-под Осин-цево, отражая период нескольких более ранних поколений носителей венгеровской культуры. На это указывает более разнообразный набор украшений, связанный с верхнеиртышским ядром формирования культуры кимакской общности.

На основании имеющихся сведений, мы предполагаем, что создатели курганов у озер Аялвач и Таштагол – это население с явным кимако-кип-чакским происхождением престижной части материальной культуры (украшения). Носители венгеровской культуры имеют своеобразие бытовой составляющей, но обладают универсальным комплексом кочевнического снаряжения в части оружия и конского снаряжения, а украшения стараются сохранять традиционного облика. Многокомпонентный характер погребальной обрядности в курганах венгеровской культуры отражает и процессы аккультурации местного населения в процессе тюр-кизации, и адаптацию собственно тюрок к условиям лесостепной Барабы и сосуществования с предшествующим инокультурным населением.

Заключение

В результате спасательных археологических раскопок на могильниках у озер Аялвач и Таштагол на севере Чановского р-на Новосибирской обл. получен археологический материал для исследования средневекового населения Барабы. Судя по составу инвентаря и погребальному обряду, изученные курганы относятся к венгеровской культуре, выделенной Д.Г. Савиновым. Погребальные объекты венгеровской культуры отражают сложные процессы тюр-кизации населения Барабинской лесостепи в начале II тыс. н.э. Отдельные компоненты погребальной обрядности (возведение ограды и выделенной насыпи, использование шкуры коня) ярко демонстрируют сохранение традиций устройства и состава кургана тюрков-кочевников приалтайских степей, иные – показывают адаптацию обрядности к условиям Бара-бинской низменности (древесно-земляные насыпи, сооружение рва, небольшие углубления). Вероятно, изученные курганы являются региональным вариантом государственной культуры населения Кимакско-го каганата XI–XII вв. н.э.

Публикация подготовлена в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН FWZG-2022-0007 «Геохронология культурно-исторических процессов в плейстоцене – голоцене Северной Азии на основе комплексного исследования геоархеологических объектов». Авторы благодарят АО «Транснефть-Западная Сибирь» за ответственный подход к сохранению археологических объектов на обширных землях нефтепроводных коммуникаций.

Список литературы Средневековые могильники у озер Аялвач и Таштагол в Барабинской лесостепи

- Археологические памятники в зоне затопления Шульбинской ГЭС. - Алма-Ата: Наука КазССР, 1987. -280 с.

- История Сибири: в 4 т. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. - Т. 2: Железный век и Средневековье. - 643 с.

- Кишкурно М.С., Марченко Ж.В., Гришин А.Е. Биоархеологические аспекты изучения средневековых материалов курганного могильника Новая Курья (Северная Кулунда) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. - Т. 26 -C. 453-461. -.

- Марченко Ж.В., Гришин А.Е., Позднякова О.А., Дядьков П.Г., Евменов Н.Д., Кокорев Ф.В., Гнездилова И. С., Понедельченко Л.О. Новый курганный могильник Новая Курья-1 в Северной Кулунде // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. - Т. 25. - C. 449-456. -.

- Молодин В.И., Савинов Д.Г., Елагин В.С., Соболев В.И., Полосьмак Н.В., Сидоров Е.А., Соловьев А.И., Бородовский А.П., Новиков А.В., Ким А.Р., Чикишева Т.А., Беланов П.И. Бараба в тюркское время. - Новосибирск: Наука, 1988. - 176 с.

- Молодин В.И., Соболев В.И., Соловьев А.И. Бараба в эпоху позднего средневековья. - Новосибирск: Наука, 1990. - 262 c.

- Молодин В.И., Соловьев А.И. Памятник Сопка-2 на реке Оми. Т.2: Культурно-хронологический анализ погребальных комплексов эпохи средневековья. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2004. - 184 с.

- Троицкая Т.Н., Новиков А.В. Археология Западно-Сибирской равнины. - Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. педагог, ун-та, 2004. - 136 с.