Средневековые погребения из состава могильника Черталы-4: некоторые результаты изучения

Автор: Баранова Н.С., Герасимов Ю.В., Корусенко М.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XVIII, 2012 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521844

IDR: 14521844

Текст статьи Средневековые погребения из состава могильника Черталы-4: некоторые результаты изучения

Комплекс археологических памятников в окрестностях деревни Чер-талы был открыт и частично исследован сотрудником Омского государственного университета Б.В. Мельниковым в 1988–1991 гг. [1989]. В его составе были выделены поселение XVIII–XIX вв. (Черталы-1), курганногрунтовый могильник той же эпохи (Черталы-3) и два курганных могильника развитого средневековья (Черталы-2, -4). К сожалению, информация по работам на могильнике и поселении в 1990-1991 гг так и не была сведена в отчеты, а полевая документация и коллекция артефактов серьезно пострадали после затопления одного из помещений Музея археологии и этнографии Омского государственного университета. Отсутствует инструментальный план большей части могильников, автор раскопок снял только контуры могильника Черталы-3 и часть курганов, относящихся к могильникам Черталы-2, -4. Значительная часть хорошо видимых насыпей на плане отсутствует, что делает невозможным планиграфический анализ этого комплекса, аналогиченного курганно-грунтовым могильникам Окунево-7, Бергамак-2 и Чеплярово-27 [Корусенко, Полеводов, 2008, с. 120–121]. В 2010 г. группой сотрудников Омского филиала ИАЭТ СО РАН, среди которых были и авторы этих строк, снят инструментальный план некрополя Черталы, включающего курганные могильники Черталы-2, -4 и курганногрунтовый могильник Черталы-3. Всего в составе комплекса зафиксировано более 300 объектов, относящихся к разным хронологическим этапам его формирования. На протяжении 2010–2012 гг. раскопкам были подвергнуты 15 погребений из состава памятника, расположенные, по нашему предположению, в наиболее ранней части курганно-грунтового могильника Черталы-3, а так же несколько курганных насыпей, относящихся к памятнику Черталы-4. В настоящем сообщении в научный оборот вводятся материалы, полученные при исследовании трех курганов, датированных эпохой развитого средневековья. В нумерации объектов археологического комплекса исследованные насыпи получили обозначения «могила (курган) 217», «курган 13» и «курган 14».

Курган 217 представляет собой овальную насыпь размерами 3,5 х 3 м с западиной овальных очертаний размером 1,8 х 0,82 х 0,3 м. Могила располагалась в центре кургана. При выборке заполнения в перемесе глины и песка встречены угольки – следы костра, сброшенного в яму при засыпке, и фрагмент бересты размером 40 х 25 см со следами прошивки. Могильная яма подчетырехугольных очертаний ориентирована СЗ-ЮВ, ее глубина составляет 60 см от материка. Костяк представлен черепом плохой сохранности в СЗ части ямы, других костей не обнаружено. В ногах погребенного помещен остродонный сосуд, орнаментированный двумя рядами горизонтального косопоставленного гребенчатого штампа, между которыми расположен поясок ямок круглой формы, образующих жемчужины на внутренней стороне сосуда (рис. 1, м).

Вблизи черепа обнаружены остатки головного убора (рис. 2, и ): зеленоголубая стеклянная цилиндрическая бусина (рис. 2, д ), разломанная на две части, круглая пастовая бусина голубого цвета (рис. 2, г ), рядом с которой лежала бляшка из свинцово-оловянного сплава (рис. 2, в ). Между фрагментами черепной коробки найдена стеклянная прозрачная цилиндрическая шестилепестковая бусина (рис. 2, е ). К ЮВ от черепа обнаружена бронзовая подвеска в виде колбочки (рис. 2, б ), там же находилась одна из парных бронзовых арочных шумящих подвесок с круглыми спиральными щитками (рис. 2, ж ), вторая подвеска располагалась в 8 см на ССВ от черепа (рис. 2, з ). В звеньях цепи одной из подвесок обнаружены волокна органики. Такие подвески являются образцом искусства металлической пластики, известной как пермский звериный стиль. Ареал распространения таких предметов расширяется от Предуралья, к северу от Прикамья, до рек Обь и Иртыш в Западной Сибири [Грибова, 1975]. Предметы пермского звериного стиля попадали на территорию Западной Сибири преимущественно по левым притокам Оби и Иртыша. На территории Среднего Прииртышья подобные предметы связывают с памятниками усть-ишимского времени (X-XIII вв.) [Коников, 2007]. Несколько видов бронзовых шумящих подвесок были обнаружены при раскопках Киняминских могильников I, II в Сургутском районе Тюменской области, датированных XIII - первой половиной XIV в. [Семенова, 2008, с. 81–84]. Таким образом, время бытования шумящих подвесок, найденных в М. 217, укладывается в рамки развитого средневековья, в период XI-XIII вв. Не противоречит датировке и характерный для этого времени ямочно-гребенчатый штамп на керамике, наличие следов погребального костра [Коников, 2007].

Курган 13 имеет округлую насыпь диаметром 6 и высотой 1,05 м, с ровной, хорошо задернованной поверхностью. Насыпь сложена из серой супеси, перед ее сооружением с подкурганной площадки был удален дерн, пласты которого были использованы для оконтуривания основания насыпи.

При разборке насыпи встречались разрозненные фрагменты керамики, а так же небольшой развал стенки того же сосуда. Кроме того, встречены обломки человеческих костей. Эти находки позволяли полагать, что могила была разграблена, но на поверхности кургана, как уже отмечалось, западины от грабительской ямы не читалось. Изучение стратиграфической картины показало, что насыпь действительно была прокопана в районе расположения могилы, а потом засыпана. Заполнение грабительской ямы

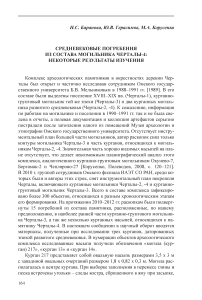

Рис. 1 . а–ж – наконечники стрел, К. 13, М. 1; и – свинцовая бляшка, К. 13, М. 1; к – глазчатая бусина, К. 13, М. 1; л – стенка керамического сосуда, К. 13, М. 1; м – керамический сосуд, М. 217, фото.

отличалось по структуре и цвету – рыхлая серая супесь, более темная в нижних слоях. Могила подпрямоугольной формы, ориентирована по линии ЗЗС–ВВЮ; размеры ямы 290 х 156, глубина – 0,7 м от уровня материка. При выборке заполнения в центре могильной ямы встречена яркосиняя пастовая бусина, рассыпавшаяся при расчистке. В ЮВ части ямы, у стенки, открыто скопление располагавшихся компактной группой рыбных костей. Останки погребенного лежали в беспорядке, вперемешку с крупным фрагментом стенки сосуда, которому принадлежат и остальные черепки. Собранные фрагменты позволили реконструировать круглодонный сосуд горшковидной формы с прямым венчиком, образованным налепным карнизом. Орнамент – четыре ряда округлых ямок диаметром 4 мм, расположенных спирально по тулову. Диаметр сосуда по устью приблизительно 20 см (см. рис. 1, л ). В северном углу ямы обнаружен лежавший на теменной кости череп с отрубленной левой скуловой костью; последняя была расчищена южнее, на дне могилы. На одной из трубчатых костей зафиксированы поперечные зарубки, на многих крупных и мелких фрагментах срублены эпифизы.

В ЗСЗ части могилы у ЮВ стенки расчищено скопление железных предметов, в числе которых 7 наконечников стрел (см. рис. 1, а–ж ) и большой нож длиной 320 мм (см. рис. 1, з ). Скопление оружия лежало выше уровня дна грабительской ямы, под ним зафиксирована тонкая прослойка серой супеси и осколок трубчатой кости, связанный, вероятно с разрушением погребения. В то же в время очевиден определенный порядок в укладке оружия: 4 наконечника лежат продольно, плотной группой остриями вниз, нож уложен лезвием вниз, плотно прилегает к наконечникам, между предметами почти нет песка. Исключение составляют два наконечника, из которых один расположен диагонально к длинной оси скопления, острием обращён к стенке могилы, а второй, расположенный также диагонально, перпендикулярно первому, острием обращен внутрь могилы, а черешком упирается в стенку. Эти два наконечника перекрыты еще одним, лежащим по общему правилу. Не исключено, что четыре наконечника и нож были упакованы в свёрток из бересты, а остальные наконечники потом уложены сверху. В центральной части могилы обнаружена свинцовая бляшка (см. рис. 1, и ), а в СЗ углу – темно-синяя сферическая бусина с тремя белыми глазками и коническим отверстием. Собранный инвентарь позволяет датировать погребение XI–XIII вв. Полученные данные дают основание полагать, что погребение подверглось ритуальному разграблению, при котором костяк и часть инвентаря были разрушены, в то время как с набором оружия обращались подчеркнуто уважительно.

Курган XIV представляет собой округлую насыпь диаметром 5,8 и высотой 0,8 м с большой грабительской ямой четырехугольной формы в центре. Расположенная в центре могила полностью ограблена, костяк погребенного отсутствует, от него сохранились лишь осколок трубчатой кости, фрагмент черепной коробки и коренной зуб, разбросанные в беспорядке

Рис. 2. а – свинцовая бляшка, К. 8, М. 1; б – бронзовая подвеска, М. 217; в – свинцо-во-оловянная бляшка, М. 217; г – голубая пастовая бусина, М. 217; д – зелено-голубая пастовая бусина, М. 217; е – прозрачная стеклянная бусина, М. 217; ж – бронзовая шумящая подвеска, М. 217; з – бронзовая шумящая подвеска, М. 217; и – крупный план черепа с находками, М. 217.

в СВ части ямы. К сопроводительному инвентарю относится свинцово-оловянная бляшка, по абрису вызывающая ассоциации с антропоморфными изображения средневековых культур финно-угро-самодийского круга (рис. 2, а ). Стенки ямы крутые, почти отвесные. Дно сильно изрыто продолговатыми небольшими углублениями, напоминающими следы от лопаты. По бляшке, аналогичной обнаруженной в описанных комплексах, погребение так же может быть отнесено к усть-ишимскому периоду.

Таким образом, изученные комплексы укладываются в период XI– XIII вв. и могут быть отнесены к кругу памятников усть-ишимского времени. Полученные результаты послужат основой для дальнейших исследований, посвященных реконструкции образа жизни населения, оставившего данный памятник, его мировоззрения и культуры.