Средневековые погребения на местонахождении Рябчиков Ключ-1 (Канско-Рыбинская котловина)

Автор: Выборнов А.В., Скобелев С.Г., Алексеева Е.А., Багашв А.Н., Слепченко С.М., Грачев И.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.50, 2022 года.

Бесплатный доступ

Погребения на местонахождении Рябчиков Ключ-1 на р. Кан у г. Канска представлены в литературе как позднесредневековые объекты, характеризующие культуру местного населения до начала русской колонизации Сибири. В 2015 г. здесь были обнаружены две могилы, содержавшие останки девушки и ребенка. На основании комплексного анализа погребального обряда и сопроводительного инвентаря захоронения датированы XII в. и обозначен круг археологических и этнографических аналогий. Установлено, что по основным морфологическим особенностям женский череп имеет тенденцию к сближению с популяциями, в составе которых преобладают монголоидные черты, в частности с группами уральского и обь-иртышского антропологических типов западносибирской формации. По реставрированным костям черепа девушки выполнена реконструкция лица в графической технике. Представлен обзор погребальных практик населения бассейна среднего Кана в XVII-XIX вв. - кетоязычных коттов, тюркоязычных карагасов, самодийскоязычных камасинцев. Анализ источников позволяет связывать погребенных с предками кетоязычных коттов.

Сибирь, средний енисей, канско-рыбинская котловина, река кан, средневековье, грунтовая могила, кеты

Короткий адрес: https://sciup.org/145146555

IDR: 145146555 | УДК: 904+572.08 | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.3.092-102

Текст научной статьи Средневековые погребения на местонахождении Рябчиков Ключ-1 (Канско-Рыбинская котловина)

Средневековье лесостепной части бассейна среднего Енисея представлено весьма ограниченным набором источников (в первую очередь, археологических). Культурно-хронологическое содержание истории населения этой обширной территории с V до XVII в. отражено в них крайне неравномерно и характеризуется на основании исследований нескольких десятков археологических объектов. Общая этнокультурная характеристика бассейна среднего Енисея была рассмотрена О.А. Митько [1995]. Принципиальная периодизация Средневековья Красноярской лесостепи разработана С.М. Фокиным [2007]. Основные теоретические заключения этих авторов не претерпели значительных изменений со времени защиты соответствующих диссертаций. Материалы южно-таежной зоны Средней Сибири начала II тыс. н.э. изучались П.О. Сенотрусовой [Се-нотрусова, Мандрыка, 2018]. Позднее Средневековье (монгольское время – этнографическая современность, XIII–XVIII вв.) среднего Енисея целенаправленно исследовалось С.Г. Скобелевым и нашло отражение в серии публикаций [Скобелев, 2009; Скобелев, Выборнов, 2019; Скобелев, Зеленина, 2019].

Представления о столь длительном, более чем тысячелетнем, историческом периоде крупного региона Северной Азии с накоплением материалов должны меняться. Открытие новых памятников и их изучение предполагают уточнение хронологии источников, выделение локальных вариантов и новых компонентов в этнокультурной ситуации. Мы полагаем, что описываемой этнографическими источниками пестрой этнической картине в бассейне среднего Енисея XVII–XVIII вв. должны были предшествовать столь же разнородные процессы, проявления которых можно зафиксировать лишь по археологическим следам.

Среди лесостепей среднего Енисея выделяется бассейн р. Кан. Канско-Рыбинская котловина, расположенная на северо-востоке Среднеенисейского региона, представляет собой в последние 2 000 лет одну из самых северных окраин лесостепного пояса Евразии. Население этого района исторически тесно связывалось как с густонаселенной Хакасско-Минусинской котловиной, так и с обитателями гор Восточного Саяна, приангарской тайги, западной части Красноярско-Ачинской лесостепи. Известные археологические памятники Средневековья немногочисленны. Исследованы Канское погребение на Ржавом острове [Савельев, Свинин, 1978], грунтовые могильники Краснополянский [Кунгуров, Кунгурова, 2018] и Анцирь-1 [Фокин, 2020а]. Случайные находки демонстрируют влияние населения Хакасско-Минусинской котловины XIII–XIV вв. (Канско-Перевозинское) [Кызласов, 1983, с. 75].

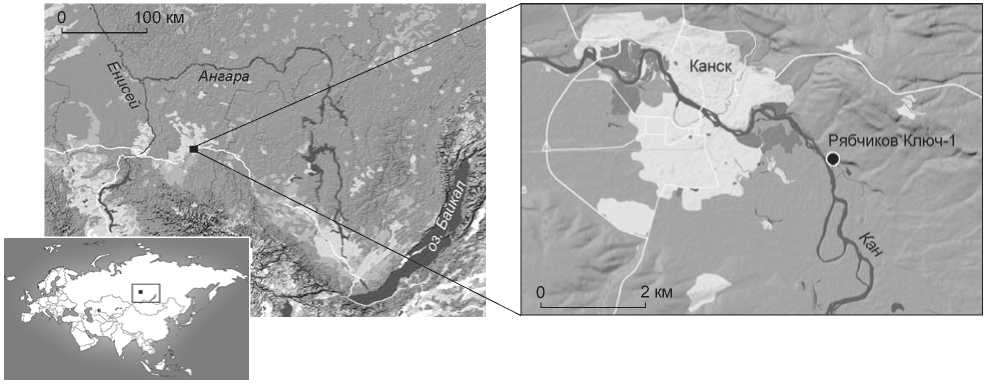

В настоящей статье рассматриваются материалы двух средневековых погребений на местонахождении Рябчиков Ключ-1 в среднем течении р. Кан (рис. 1). В ходе археологических раскопок эти объекты были определены как позднесредневековые и отнесены к третьей четверти II тыс. н.э. [Выборнов и др., 2015]. Дальнейшие исследования позволили уточнить датировку погребений.

Археологические материалы

Местонахождение Рябчиков Ключ-1 (по учетной документации: Карапсель. Местонахождение Рябчиков Ключ-1) открыто в 2011 г. научным сотрудником Сибирского федерального университета Е.В. Князевой. Расположено в 4,3 км к юго-западу от с. Карапсель, на правом берегу р. Кан в 3,2 км выше по течению

Рис. 1. Расположение местонахождения Рябчиков Ключ-1 в Канско-Рыбинской котловине.

от современных границ г. Канска. Местонахождение занимает наклонную площадку и часть склона надпойменного террасоувала от восточного склона лога безымянного ручья до высокой поймы (ок. 12–17 м

над урезом воды). В 2015 г. на объекте работала экспедиция ИАЭТ СО РАН. В раскопе стратиграфически и содержательно выделены два культурных горизонта, связанные с широкими хронологическими отрезками:

неолит – бронзовый и ранний железный век, Средневековье – этнографическая современность.

Погребения расположены на краю относительно ровной площадки на западной окраине надпойменного тер-расоувала. Это место возвышается над обширным логом и приближается к повороту реки у большого острова. До начала раскопок на уровне современной дневной поверхности никаких признаков погребений не наблюдалось.

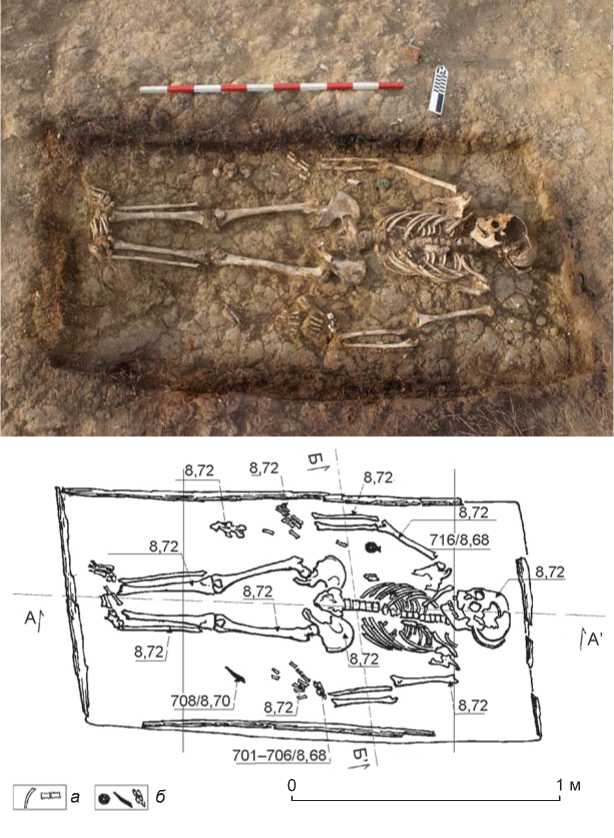

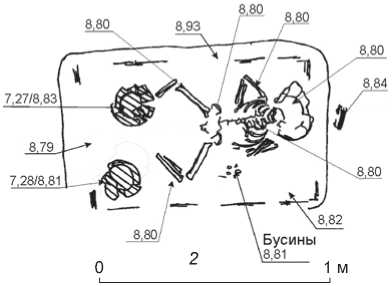

Могильная яма погр. 1 (рис. 2) имеет прямоугольную в плане форму, ориентирована длинной осью по линии запад–восток с небольшим смещением к северо-западу – юго-востоку. Ее размеры 1,8 × 0,9 м, глубина от уровня современной дневной по-верхно сти 0,50–0,55 м. Могильная яма впущена в кровлю слоя серовато-бурого суглинка. В ее заполнении фиксировались комья плотного светло-желтого суглинка, перемежавшиеся гумусированной серой супесью; встречались древесные угольки. В кровле присутствуют следы дере-

Рис. 2. Погребение 1 на местонахождении Рябчиков Ключ-1.

а – фрагменты человеческих костей; б – погребальный инвентарь.

вянных плашек и бересты, перекрывавших могильную яму поперек ее длинной оси. Могила по периметру была оформлена прямоугольным срубом или рамой (углы не сохранились) из небольших жердей (зафиксированный диаметр 5 см). Дно было выстлано берестой, от которой сохранились мелкие фрагменты.

В могиле находились останки девушки 14–16 лет, погребенной в вытянутом положении на спине, головой на восток. Череп раздавлен, лицевой частью обращен на север. Руки умершей были широко расставлены (возможно, она была облачена в шубу) и вытянуты вдоль тела, кисти ладонями вниз. В местах сочленения костей рук их анатомический порядок нарушен (следствие сползания по склону). Ноги были вытянуты, ступни обращены к северу.

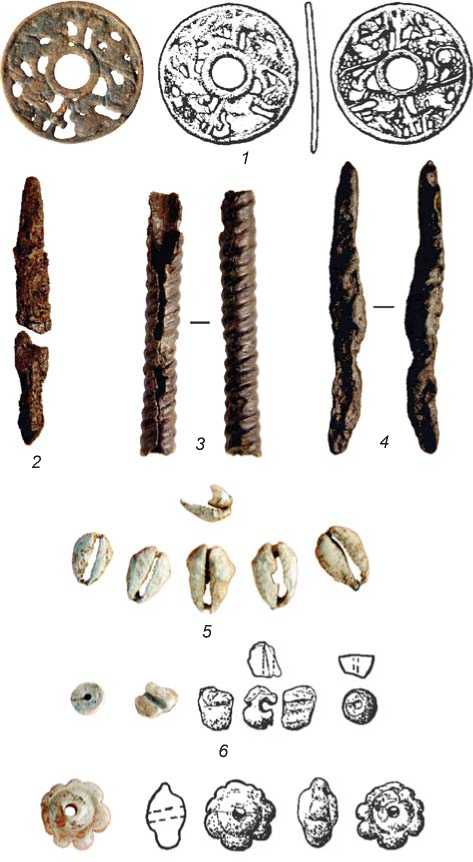

В изголовье погребенной обнаружены две белые бочкообразные бусины из стекловидной пасты (рис. 3, 6 ), в области верхних грудных позвонков – крупная восьмилепестковая выпуклая бусина бежевого цвета (рис. 3, 7 ), возможно служившая пуговицей для запашной одежды (шубы). На запястье левой руки погребенной находилась низка из шести раковин каури (рис. 3, 5 ). В районе правого локтевого сустава найдены ажурный литой бронзовый двусторонний диск с фигурами двух драконов (рис. 3, 1 ), фрагмент железного изделия (сильно коррозирован), пронизь (игольник ?) (рис. 3, 2 , 3 ) и небольшой обломок ребра животного. К северу от правого коленного сустава погребенной находились в сочленении два хвостовых позвонка коровы. В районе левого коленного сустава обнаружен железный черешковый нож (рис. 3, 4 ).

Погребение 2 (рис. 4) расположено в 10 м к западу от погр. 1. Могильная яма прямоугольной в плане формы ориентирована длинной осью по линии запад– восток. Ее размеры 1,2 × 0,65 м, глубина от уровня современной дневной поверхности 0,30–0,35 м. В заполнении ямы фиксировались комья плотного светложелтого суглинка, перемежающиеся гумусированной серой супесью. В кровле отмечены следы деревянных плашек и бересты, перекрывавших могилу поперек ее длинной оси. Могильная яма по периметру была оформлена прямоугольным срубом или рамой (углы не сохранились) из небольших жердей (зафиксированный диаметр 5 см). На дне найдены фрагменты бересты.

Погребенный ребенок 5–6 лет был уложен на спину, головой на восток. Череп раздавлен, лицевой частью обращен вверх. Руки погребенного были согнуты в локтях: правая рука под углом 45°, локоть отведен в сторону, кисть на животе; левая сложена и прижата к телу, кисть выше плеча. Ноги умершего ребенка были широко раздвинуты (более чем на 90о) и согнуты в коленях.

0 5 cм

Рис. 3. Предметы из погр. 1.

1 – бронзовый амулет; 2 – фрагмент железного изделия; 3 – железная пронизь; 4 – железный нож; 5 – раковины каури;

6 , 7 – пастовые бусины.

У левого локтевого сустава погребенного обнаружены 25 чечевицеобразных бирюзовых бусин из стекловидной пасты. В ногах погребенного находились два глиняных лепных сосуда открытой формы, с округлым срезом венчика, уплощенным дном, без орнамента.

Таким образом, можно выделить ключевые характеристики погребений. Могилы расположены на выделяющейся в рельефе площадке с видом на реку. Могильные ямы неглубокие (0,5 м), прямоугольные. Присутствуют следы обкладки стенок у дна бревнышками. Надмогильные сооружения не сохранились, но могли быть. Вероятно, они сгорели вскоре после

Рис. 4. Погребение 2 на местонахождении Рябчиков Ключ-1 ( 1 , 2 ) и пастовые бусины из него ( 3 ).

погребения, поэтому верхняя часть древесной обкладки со следами углей и в заполнении могильной ямы угольки. Погребенные были положены на спину, ориентированы головой вверх по течению реки на восток. Присутствует погребальный инвентарь – детали одежды, украшения, керамические сосуды, нож (бытовой), а также позвонки коровы.

Морфология черепа из погр. 1 и реконструкция лица по нему

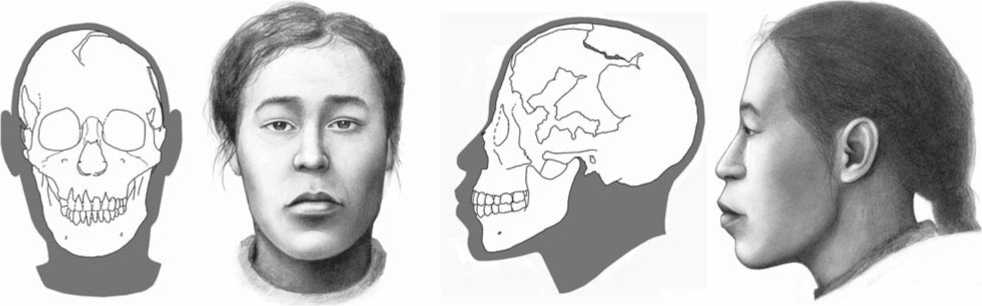

Череп девушки округлый, средней длины, очень узкий и короткий, субдолихокранный по черепному указателю (рис. 5). Линия темени имеет вид выпуклой дуги.

Рис. 5. Череп из погр. 1.

В местах прикрепления мышц рельеф сглаженный. Сосцевидные отро стки маленькие, со сглаженным рельефом, невыступающие, направлены вперед. Надсосцевидный гребень выражен слабо. Контур свода со стороны лба округлый. Форма черепа сверху ово-идная. Затылок невыступающий, непреломленный. Рельеф его выйной области сглаженный, наружный затылочный бугор не выступает (1 балл). В целом череп имеет небольшую асимметрию. Лоб весьма наклонный, среднеширокий, эуриметопный по лобнопоперечному указателю. Лобные бугры выражены слабо. Надбровные дуги не выступают относительно переносья.

Лицо средней ширины и очень высокое, лепто-прозопное по общему лицевому указателю. В вертикальной плоскости оно прогнатное, а по углу альвеолярной части гипер-прогнатное. В горизонтальной плоскости на уровне орбит лицо профилировано средне, в подносовой части – сильнее (табл. 1). Орбиты квадратной формы, закрытого типа. Глазничные бугорки не выражены. Линия разреза глаз имеет слабое косовнутреннее направление. Глабелярная часть развита слабо (2 балла). Лобные отростки верхнечелюстных костей ориентированы кософронтально.

Нос средней высоты и ширины, мезоринный по указателю, выступает очень слабо. Носовой отросток лобной кости очень низкий, широкий, трапециевидный. Носо-

5 cм

Таблица 1. Краниологические характеристики черепа девушки из погр. 1

|

Признак |

Значение |

Признак |

Значение |

17. Высотный диаметр от bа.

45. Скуловой диаметр 40. Длина основания лица 48. Верхняя высота лица 47. Полная высота лица 43. Верхняя ширина лица 46. Средняя ширина лица DC. Дакриальная ширина DS. Дакриальная высота SC. Симотическая ширина SS. Симотическая высота 20. Ушная высота |

170 131 123 93 123 100 73 121 99 94 18 9 8 2,5 108,7 |

51а. Ширина орбиты от d.

∠ zm’. Зигомаксиллярный угол

8 : 1 48 : 45 |

50 25 44 41 34 143,9 133,9 77 78 81 67 65 13 77 59,4 |

лобный угол сглажен. Носовые кости узкие, средней длины. Переносье узкое, средневысокое на дакриаль-ном уровне, средней ширины и низкое на симотиче-ском. Профиль спинки носа прямой. Форма носовой апертуры треугольная. Подносовой край притупленный, инфантильной формы, его половины находятся на одном уровне. Сохранность подносового шипа неудовлетворительная, однако можно предположить его умеренное развитие и горизонтальное направление. Скуловые кости маленькие, грацильные, со сглаженным рельефом поверхности. Собачьи ямки малой глубины.

Альвеолярные отростки верхней и нижней челюстей низкие, выступающие. Зубы имеют вертикальное положение. Черепу присуща естественная форма прогнатизма, которая относится к категории челюстного. Прикус ножницеобразный. Нижняя челюсть характеризуется средними размерами. Подбородочный бугор в положении анфас средней ширины, контур подбородка округлый, в профиль выступает слабо. Направление ветвей наклонное. Углы челюсти слабо развернуты. Нижний край гладкий.

Анализ морфологии и описание черепа выполнены по методике российской школы антропологической реконструкции [Герасимов, 1949, 1955; Лебединская, 1998; Никитин, 2009]. В результате получен портрет девушки с высоким средней ширины лицом, весьма наклонным среднешироким лбом и выступающей, прогнатной альвеолярной частью лица (рис. 6). Глаза среднего размера с ровной складкой верхнего века и косовнутренним направлением разреза глаз. Средних размеров нос слабо выступает относительно плоскости лица, его основание и кончик направлены прямо или чуть приподняты. Рот довольно крупный, губы полные. Подбородок среднего размера, округлый.

Рис. 6. Реконструкция лица по черепу из погр. 1.

27,0

26,5

26,0

25,5

Нарымские селькупы

Кеты

Казахстанский тип

Алтае-саянский тип

Североалтайский тип

со

^ 25,0

24,5

24,0

23,5

23,0

^Томско-чулымские тюрки

Тоболо-барабинскиетатары

Восточные ханты

Тазовские ненцы Северные ханты

Северные манси

♦ Рябчиков Ключ-1

24,5

25,0

25,5

26,0

Монголы

Тундровые Центральноазиатский ненцы тип

Северные самодийцы

Байкальский тип

26,5

27,0

27,5

28,0

28,5

I КВ

ференцируются по степени выраженности монголоидных/европеоидных черт. Комплекс признаков II КВ дифференцирует серии по высоте черепа и переносья.

Как видно из характера рассеивания групп в корреляционном про странстве канонических векторов (рис. 7), женский череп из погр. 1 на местонахождении Рябчиков Ключ-1 имеет своеобразное сочетание краниометрических признаков и не демонстрирует морфологическую близость к материалам, привлекаемым для сравнения*. Подобная ситуация объясняется высокой индивидуальной изменчивостью, характерной для человека современного вида. Почти по всем признакам,

Рис. 7. Расположение североевразийских женских групп в поле канонических векторов I и II.

Для выяснения общего направления расогенетического сходства женского черепа с местонахождения Рябчиков Ключ-1 и выявления закономерностей межгрупповой изменчивости североевразийских народов их морфологические особенности проанализированы с помощью многомерной статистики. Для стабилизации изменчивости краниологические данные по надпопуляционным общностям суммированы невзвешенно, чтобы отразить вклад каждой выборки в обобщенный морфологический тип. Таким образом обобщены женские серии по байкальскому, центральноазиатскому, алтае-саянскому, североалтайскому, казахстанскому, обь-иртышскому (тоболо-барабин-ские тюрки), томско-нарымскому (томско-чулымские тюрки и нарымские селькупы), уральскому (северные манси, северные и восточные ханты) антропологическим типам. В ямало-енисейский антропологический тип западносибирской формации включены данные по северным самодийцам (ненцы тундровые и тазов-ские) и сборной серии северных самодийцев (нганасаны, ненцы надымские, ненцы Яр-Сале и р. Щучья) и кетов (по: [Гохман, 1982; Дремов, 1984]). Краниологические характеристики образованных обобщенных групп взяты из монографии А.Н. Багашёва [2017, с. 356–358, табл. 50].

Первые два канонических вектора (КВ) описывают более 63 % общей дисперсии. Наибольшие нагрузки по I КВ приходятся на серии, где преобладают широкие черепа с высоким и уплощенным по горизонтали на обоих уровнях лицевым скелетом, с относительно низким переносьем, а минимальные, соответственно, наоборот. Этим комплексом признаков выборки диф- за исключением верхней высоты лица корреляционном и ширины черепа, различия не выходят за пределы межгрупповой изменчивости женских серий.

Однако в целом, учитывая вышесказанное, можно констатировать, что по своим основным морфологическим особенностям женский череп из Рябчикова Ключа-1 имеет тенденцию к сближению с популяциями, в составе которых преобладают монголоидные особенности, в частности с группами уральского и обь-иртышского антропологических типов западносибирской формации (табл. 2).

Обсуждение результатов

Датировка захоронений . Для погр. 1 получена радиоуглеродная дата** 906 ± 43 л.н. (GV-02781), для погр. 2 – 1 048 ± 50 л.н. (GV-02768). Калиброванная

Таблица 2. Расстояния Махалонобиса–Рао между черепом из погр. 1 местонахождения Рябчиков Ключ-1 и привлекаемыми для сравнения материалами (женские серии)

|

Этносы, этнические типы |

Показатель |

Этносы, этнические типы |

Показатель |

|

Тоболо-барабинские татары |

17,1441 |

Северные самодийцы |

23,2670 |

|

Томско-чулымские тюрки |

18,4247 |

Кеты |

25,9278 |

|

Нарымские селькупы |

19,8798 |

Алтае-саянский тип |

20,6783 |

|

Восточные ханты |

17,1657 |

Североалтайский тип |

18,8462 |

|

Северные ханты |

16,5969 |

Казахстанский тип |

28,8972 |

|

Северные манси |

23,5801 |

Центральноазиатский тип |

26,2945 |

|

Тундровые ненцы |

22,4949 |

Байкальский тип |

25,4165 |

|

Тазовские ненцы |

23,0934 |

Монголы |

22,1000 |

дата (±2σ, 95,4 %) для первого 1035–1220 гг. н.э., для второго 886–1153 гг. н.э. (11,1 %).

В погребальном инвентаре наиболее показательным предметом является ажурная бляха (амулет) с изображениями драконов. Известные аналоги относятся к монгольскому времени – после XIII–XIV вв. Обзор подобных сибирских находок сделан П.О. Се-нотрусовой [2021]. Можно согласиться, что такой предмет мог попасть в Канско-Рыбинскую котловину не ранее XIII в. Однако нельзя исключать и более раннее появление бляхи с фигурами драконов в бассейне Енисея, т.к. изготовление подобных изделий началось ранее XIII в. Верхнюю дату их бытования сложно определить. Не исключено использование таких блях вплоть до XVII–XVIII вв.

Бусины из Рябчикова Ключа-1 по форме близки к таковым из могил XIII–XIV вв. могильника Про-спихинская Шивера IV, имевшим различные состав и возможное происхождение [Валиулина и др., 2017]. Раковины каури широко известны в археологических материалах Сибири с раннего железного века и активно применялись в украшении одежды у народов Северной Азии в этнографическое время. Они использовались в качестве денег и в этнографическое время, и в Средневековье (например, в пров. Юньнань [«Книга»…, 1956, с. 137]). Керамические сосуды не орнаментированы, имеют открытую форму, прямой венчик, плоское дно. Уверенной хронологической привязки подобной посуды в сибирской археологии неизвестно.

Таким образом, сопроводительный инвентарь относится к более позднему времени, чем задается радиоуглеродной датировкой. Наиболее близкой к реальности датой, соответствующей и радиоуглеродным определениям, и предметным характеристикам, представляется XII в.

Этнокультурная принадлежность. Предметный комплекс может быть связан с группой скотоводов (судя по наличию в погребении костей коровы) пред- монгольского времени. Она должна была быть включена в систему связей населения лесостепей бассейна среднего Енисея и окружающих территорий, о чем свидетельствуют, скорее всего, привозные раковины каури, бронзовый амулет, стеклянные бусины. Керамическая посуда не имеет ярких отличительных признаков. Связывать погребенных с какой-либо археологической культурой в настоящее время не представляется возможным ввиду отсутствия таковых для Средневековья Канско-Рыбинской котловины. Явные аналогии обнаруженным погребениям неизвестны.

Средневековые захоронения населения Канско-Ачинской лесостепи представлены, как правило, небольшими могильниками и одиночными погребениями. Этнокультурное определение позднейших погребальных памятников (II тыс. н.э.) базируется на историографической традиции (кремация – енисейские кыргызы, ингумация – кыштымы), дополненной данными письменных источников, карт расселения народов Сибири. Как правило, принадлежность погребения определенному этносу устанавливается на основании его территориального расположения, сведений о раскладке ясака в XVII–XVIII вв., местах расселения отдельных сеоков (родов), принятии христианства местным населением. В Канско-Ачинской лесостепи известны погребения тюркоязычных качин-цев (езерцев, пo Д.Г. Мессершмидту [Messerschmidt, 1962, S. 165]) и кетоязычных аринцев: Иннокентьев-ский [Николаева, 1963], Бадалык, Березка, Высокое, Монашка, Солонцы, Шишка [Скобелев, Зеленина, 2019], Старцево-1, Анцирь-1 [Фокин, 2020б]. Объекты отличает расположение на возвышенностях, выделенных формах рельефа. Это грунтовые погребения, часть которых сопровождается невысокими насыпями и каменными кладками. Захоронения совершены по обряду трупоположения, в отдельных случаях – с использованием огня в могиле (по этому признаку зачастую разделяют погребения тюркоязычных качин-цев и кетоязычных аринцев). Могильные ямы неглу- бокие, содержали остатки деревянных конструкций (перекрытия, обкладки дна и стенок) и целые гробы; отмечается применение бересты. Погребенные, за редким исключением, располагались на спине, ориентированы головой на запад, редко – на восток, связи с направлением течения рек не прослеживается. В могилах найдены кости барана, погребальный инвентарь: посуда, оружие, элементы конского снаряжения и одежды, украшения, культовые предметы.

По этнографическим данным, ограниченным консолидированной информацией на карте Б.О. Долгих [1960], в XVI в. на территории Канско-Рыбинской котловины проживали различные этнические группы: камасинцы (кашинцы), котты, карагасы. Камасинцы – самодийское население лесостепей и тайги правобережья Енисея в бассейне Кана и Маны. Карагасы (тофалары) отно сятся к тюркским народам северных лесостепей и Восточных Саян. Котты – кетоязычное население бассейна среднего Енисея. Известно, что Канский острог был поставлен красноярским атаманом Никифором (Милославом) Кольцовым в 1636 г. в «Коттовской землице» [Прокушев, 1986, с. 12]. Как можно видеть, Канская земля называлась Коттовской, что практически однозначно указывает на этническую принадлежность большинства ее населения. Сведения о проникновении сюда тюркоязычных групп (карага-сов) относятся уже ко времени русской колонизации Сибири (после XVI в.).

Обзор известных по этнографическим и археологическим материалам признаков погребений кетов, самодийцев, тюрков позднего Средневековья и начала Нового времени не позволяет в настоящее время выделить критерии для строгой этнокультурной классификации захоронений по обряду трупоположения в бассейне среднего Енисея. Погребения кетоязычных аринцев изучены в окрестностях Красноярска. Таковыми, как правило, считаются захоронения без применения огня. К ним относят, например, могильник Монашка, где часть погребений была с небольшими каменными надмогильными кладками, другие никак не выделялись в рельефе. Последние имели неглубокие ямы с деревянными конструкциями (обкладка дна, стенок, перекрытие, в т.ч. с берестой). Погребенный располагался на спине, головой на запад. Ниже по течению р. Кан от Рябчикова Ключа-1 известно грунтовое погребение Анцирь-1 под каменным надмогильным сооружением и с частичной внутримогильной обкладкой. Погребенный был уложен в узкую яму на спину, головой на восток. В составе погребального инвентаря сохранились каменные бусины и другие украшения, топор. Предварительно погребение датировано XVI–XVIII вв. [Фокин, 2020а].

О погребальном обряде кетов писал Б.О. Долгих [1961]. Общими чертами описанных им погребальных объектов и могил на Рябчиковом Ключе-1 являют- ся захоронение у рек, ориентация головой на восток; деревянные конструкции, возможно, следы костра (его разжигали у тела покойника, когда начинали копать яму; севернее погр. 1 на Рябчиковом Ключе-1 зафиксирован прокал грунта и угли). Отличия кетских погребений – достаточно глубокие могильные ямы (в рост взрослого человека), обкладка дна и погребенного досками; лицо покойного обращено на запад. Б.О. Долгих отмечает, что, по сведениям А.П. Дуль-зона, чулымские тюрки погребают подобно кетам, но перед опусканием тела в могилу в ней разводят костер. Кстати, наиболее близкими кетским Б.О. Долгих считает погребальные обряды шорцев и чулымцев.

Поздние тюркские (судя по найденному кожаному футляру для пуповины – «кин») погребения Красноярской лесостепи представлены на могильнике Бадалык в окрестностях Красноярска. Тюрки Минусинской котловины и сопредельных территорий активно практиковали трупосожжение (кыргызские курганы, аскиз-ская культура), а также применяли ингумацию, иногда с элементами трупообожжения. Погребение в кург. 3 могильника Бадалык (по-видимому, качинское) имело невысокую округлую каменную насыпь. В могиле располагалось сооружение из деревянных досок (с дном и перекрытием), ориентированное по линии западо-юго-запад – востоко-северо-восток. При перекрытии использована береста. Погребенный лежал на спине, головой на западо-юго-запад. Лицо было обращено на юг (материалы раскопок С.Г. Скобелева, 1985 г.).

Крайне лапидарное этнографическое описание погребений камасинцев оставил А.Я. Тугаринов [1926, с. 81]. По свидетельству его собеседников, камасин-цы (калмажи) практиковали трупоположение в лучшей одежде и с полным инвентарем; погребенного оборачивали берестой, укладывали головой на запад; внешних сооружений не было. Погребения самодийцев известны по этнографическим материалам, собранным у северных групп (селькупов), и археологическим раскопкам памятников, связываемых с самодийским населением, в Приобье. Общая черта захоронений нарымских селькупов (Тискинский могильник) XVIII–XIX вв. [Боброва, 2007, с. 40] и погребений на Рябчиковом Ключе-1 – неглубокие могилы. Отличия существенны – наличие групповых погребений, в т.ч. в кургане, ориентация головой на запад, преимущественное захоронение в колодах и гробах. Однако на Тискинском могильнике фиксируется измененный обряд приобских самодийцев. Г.И. Пелих [1972, с. 62–63] выделяет тип более традиционного и распространенного погребального обряда, в котором находим близкие черты с зафиксированным на Рябчиковом Ключе-1: ориентация погребенных головой вверх по течению реки, сооружение сруба.

Погребения карагасов (тофаларов), по известным этнографическим свидетельствам [Оленный народ], обнаруживают сходство с рассматриваемыми захоронениями: неглубокие могилы, прикрытие корой, сооружение сруба (при зимних погребениях), ориентация умерших головой на восток, ногами вниз по течению реки, погребение в обыденной одежде и с минимумом инвентаря. Яркое отличие от известных тофаларских погребальных практик представляет захоронение ребенка на Рябчиковом Ключе-1. Согласно этнографическим материалам, карагасы хоронили детей в колодах или дуплах деревьев. В рассматриваемой детской могиле присутствуют следы дерева, но это, вероятно, венец обкладки неглубокой могильной ямы по аналогии с погребением девушки.

Характеристики захоронений разноэтнических групп населения Сибири в позднем Средневековье и начале Нового времени свидетельствуют об отсутствии однозначных критериев для определения этнической принадлежности людей, оставивших погребения на Рябчиковом Ключе-1. Важнейшие признаки последних находят соответствие в погребальных практиках всех основных обитателей Канско-Рыбинской котловины до начала русской колонизации. Разумеется, при поиске взаимосвязей проживавших на одной территории людей XII и XVI вв. следует учитывать возможно сть полной смены обитателей. Процессы изменения этнокультурной ситуации в Средневековье устанавливаются в Средней Сибири по косвенным признакам, которые выделяются исходя из специфики археологически изученных погребений (антропологический тип, обращение с останками, ориентация, инвентарь, взаимное расположение структур и т.п.). На этой основе описываются обобщенные группы «местного» и «пришлого» населения. По-видимому, на Рябчиковом Ключе-1 обнаружены погребения предков одной из трех основных этнических групп, отмеченных письменными источниками в XVI в. Сравнение археологических, этнографических и антропологических данных позволяет связывать описанные комплексы с кетоязычным населением.

Заключение

Обнаруженные на местонахождении Рябчиков Ключ-1 погребения девушки и ребенка отражают традиции части населения Канско-Рыбинской котловины XII в. н.э. Погребальный обряд является важнейшим показателем этнокультурной принадлежности людей, совершивших эти захоронения. Но строгое разделение погребений по этому показателю должно проводиться с учетом того, что различия, в т.ч. обрядовые, между группами людей, говоривших на одном языке, могут быть более значительными, чем между соседскими разноязычными.

Захоронения на Рябчиковом Ключе-1 совершены по обряду трупоположения в неглубоких ямах с деревянной обкладкой. Умершие были ориентированы головой вверх по реке, на восток. Сравнительный анализ материалов позволяет связывать погребенных с предками одной из этнографических групп, известных на данной территории в третьей четверти II тыс. н.э.: кетоязычными коттами (наиболее широко распространенными в начале русской колонизации на среднем Кане), тюркоязычными карагасами, са-модийскоязычными камасинцами. Кратчайший перечень основных археологических и этнографических признаков захоронений этих групп показывает сложность и смешанность обрядовых практик и неоднозначность археологических свидетельств погребального обряда на Рябчиковом Ключе-1. Скорее всего, погребенные здесь относятся к населению, на основе которого сформировались позднейшие кетоязычные группы Канско-Рыбинской котловины.

Культурно-хронологическая атрибуция и интерпретация материалов археологических полевых работ выполнены в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН FWZG-2022-0007 «Геохронология культурно-исторических процессов в плейстоцене–голоцене Северной Азии на основе комплексного исследования геоархеологических объектов».

Список литературы Средневековые погребения на местонахождении Рябчиков Ключ-1 (Канско-Рыбинская котловина)

- Багашёв А.Н. Антропология Западной Сибири. – Новосибирск: Наука, 2017. – 407 с.

- Боброва А.И. Селькупы XVIII–XIX вв. (по материалам Тискинского могильника). – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2007. – 176 с.

- Валиулина С.И., Мандрыка П.В., Сенотрусова П.О., Трифонов А.А. Бусы населения Нижнего Приангарья в развитом Средневековье (по материалам могильника Проспихинская Шивера IV) // Stratum plus. – 2017. – № 5. – С. 311–324.

- Выборнов А.В., Грачев И.А., Зольников И.Д., Картозия А.А., Марковский Г.И., Славинский В.С., Слепченко С.М., Цыбанков А.А. Спасательные археологические раскопки на местонахождении Рябчиков Ключ-1 под городом Канском в 2015 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. – Т. XXI. – С. 567–570.

- Герасимов М.М. Основы восстановления лица по черепу. – М.: Сов. наука, 1949. – 188 с.

- Герасимов М.М. Восстановление лица по черепу: (современный и ископаемый человек). – М.: Изд-во АН СССР, 1955. – 585 с. – (ТИЭ. Нов. сер.; т. 28).

- Гохман И.И. Антропологические аспекты кетской проблемы: Результаты антропометрических и краниологических исследований // Кетский сборник. – Л.: Наука, 1982. – С. 9–42.

- Долгих Б.О. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII веке. – М.: Изд-во АН СССР, 1960. – 662 c.

- Долгих Б.О. О похоронном обряде кетов // СА. – 1961. – № 3. – С. 102–112.

- Дремов В.А. Расовая дифференциация угорских и самодийских групп Западной Сибири по данным краниологии // Проблемы антропологии древнего и современного населения севера Евразии. – Л.: Наука, 1984. – С. 106–132.

- «Книга» Марко Поло / пер. старофр. текста И.П. Минаева; ред. и вступ. ст. И.П. Магидовича. – М.: Географгиз, 1956. – 376 с.

- Кунгуров В.А., Кунгурова Н.Ю. Некрополь первой половины II тыс. в бассейне р. Кан // Древности Сибири и Центральной Азии: [Электронное науч. изд.] / отв. ред. В.И. Соенов. – Горно-Алтайск: Горно-Алт. гос. ун-т, 2018. – С. 69–92.

- Кызласов И.Л. Аскизская культура Южной Сибири: X–XIV вв. – М.: Наука, 1983. – 128 с. – (САИ; вып. Е3-18).

- Лебединская Г.В. Реконструкция лица по черепу: метод. руководство. – М.: Старый сад, 1998. – 125 с.

- Митько О.А. Население территории Среднего Енисея в эпоху средневековья (VI–XVI вв.): автореф. дис. … канд. ист. наук. – Новосибирск, 1995. – 25 с.

- Никитин С.А. Пластическая реконструкция портрета по черепу // Некрополь русских великих княгинь и цариц в Вознесенском монастыре Московского кремля. – М.: Изд-во музеев Моск. кремля, 2009. – Т. 1: История усыпальницы и методика исследования захоронений. – С. 137–167.

- Николаева И.Б. Раскопки на территории бывшего Красноярского острога // Материалы и исследования по археологии, этнографии и истории Красноярского края. – Крас-ноярск: Кн. изд-во, 1963. – С. 115–123.

- Оленный народ – похоронная обрядность карагасов или тофаларов: [Электронный ресурс]. – URL: http://etnografi a.ru/aborigen/1_tofa/death/tofa_death.htm (дата обращения: 23.12.2021)

- Пелих Г.И. Происхождение селькупов. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1972. – 424 с.

- Прокушев В.И. Канск. – Красноярск: Кн. изд-во, 1986. – 208 с. – (Города Красноярского края).

- Савельев Н.А., Свинин В.В. Погребение железного века на реке Кане // Древняя история народов юга Восточной Сибири. – Иркутск: Иркут. гос. ун-т, 1978. – С. 135–149.

- Сенотрусова П.О. Находки монетовидных амулетов в Сибири // Археология Северной и Центральной Азии: новые открытия и результаты междисциплинарных исследований: сб. ст., посвящ. 75-летию проф. Ю.Ф. Кирюшина. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2021. – С. 221–224.

- Сенотрусова П.О., Мандрыка П.В. Культурные связи населения нижней Ангары в развитом Средневековье (по материалам комплекса Проспихинская Шивера IV) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2018. – Т. 46, № 3. – С. 92–99.

- Скобелев С.Г. Предметное содержание русских влияний на материальную культуру коренного населения юга Приенисейского края в позднем Средневековье – начале Нового времени (по данным археологии) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2009. – Т. 8, № 3. – С. 231–250.

- Скобелев С.Г., Выборнов А.В. Средний Енисей в монгольское время // Генуэзская Газария и Золотая Орда. – Кишинев: Stratum Plus, 2019. – Т. 2. – С. 145–156.

- Скобелев С.Г., Зеленина Е.В. Археологические памятники аринцев и качинцев в Красноярском лесостепном районе (XVI–XVIII вв.) // Народы и культуры Саяно-Алтая и сопредельных территорий: мат-лы VI Междунар. науч. конф., посвящ. 75-летию Хакас. науч.-исслед. ин-та языка, литературы и истории (26–27 сент. 2019 г.). – Абакан: Хакас. кн. изд-во, 2019. – С. 48–58.

- Тугаринов А.Я. Последние калмажи // Северная Азия. – 1926. – Кн. 1. – С. 73–88.

- Фокин С.М. Культурно-исторические процессы в раннем и развитом Средневековье Красноярской лесостепи: дис. … канд. ист. наук. – Томск, 2007. – 216 с.

- Фокин С.М. Археологические исследования Красноярского краевого краеведческого музея // АО 2018 года. – М.: ИА РАН, 2020а. – С. 456–457.

- Фокин С.М. Новые средневековые погребения в Красноярской лесостепи // Междисциплинарные археологические исследования древних культур Енисейской Сибири и сопредельных территорий: тез. Междунар. конф. (Красноярск, 20–22 окт. 2020 г.). – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2020б. – С. 54–56.

- Bronk Ramsey C. Bayesian analysis of radiocarbon dates // Radiocarbon. – 2009. – Vol. 51, iss. 1. – P. 337–360.

- Bronk Ramsey С., Lee S. Recent and Planned Developments of the Program OxCal // Radiocarbon. – 2013. – Vol. 55, iss. 2/3. – P. 720–730.

- Lysikov А.I., Kalinkin P.N., Sashkina К.А., Okunev A.G., Parkhomchuk E.V., Rastigeev S.A., Parkhomchuk V.V., Kuleshov D.V., Vorobyeva Е.Е., Dralyuk R.I. Novel simplifi ed absorption-catalytic method of sample preparation for AMS analysis designed at the Laboratory of Radiocarbon Methods of Analysis (LRМA) in Novosibirsk Akademgorodok // lntern. J. of Mass Spectrometry. – 2018. – Vol. 433. – Р. 11–18.

- Messerschmidt D.G. Forschungsreise durch Sibirien 1720–1727 / Hrsg. E. Winter, G. Uschmann, G. Jarosch. – B.: Akad.- Verl., 1962. – Bd. 1: Tagebuchaufzeichnungen 1721–1722. – VIII, 379 S.

- Rastigeev S.A., Frolov A.R., Goncharov A.D., Klyuev V.F., Konstantinov E.S., Parkhomchuk V.V., Petrozhitskii А.V. Radiocarbon Analysis of Samples bу а 1-МV АМS Spectrometer at Ion Charge State 3+ // Physics of Particles and Nuclei Letters. – 2018. – Vol. 15, iss. 7. – Р. 986–989.

- Reimer P., Austin W., Bard E., Bayliss A., Blackwell P., Bronk Ramsey C., Talamo S. The IntCal20 Northern Hemisphere Radiocarbon Age Calibration Curve (0–55 cal kBP) // Radiocarbon. – 2020. – Vol. 62, iss. 4. – P. 725–757.