Средневековые сельские поселения Суздальской земли по данным археологии и геофизики. Исследования 2008 г

Автор: Федорина А.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Материалы пятого круглого стола "Археология и геоинформатика" (Москва, 14-15 апреля 2010 г.)

Статья в выпуске: 226, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье обсуждаются результаты и новые данные геофизических исследований средневековых поселений в Суздальском полевом регионе, полученные в 2008 году. Анализ их геомагнитных карт показал корреляцию между концентрацией поверхностных находок и основной застроенной областью (предварительно идентифицированной концентрацией магнитных " пятна "). Границы сайтов, установленные этими двумя методами, схожи, но не идентичны. Таким образом, геомагнитные карты показывают определенные объекты за пределами поселения. В Ves '5, за пределами площади концентрированных аномалий и за пределами границ участка, определяемых гончарными находками, отдельный кластер сильных аномалий маркирует местоположение металлургических заводов. Геомагнитные карты Большого Давыдовского 2 и Кибола 1 а-с, Кибол 7 показывают темные пятна и области различного размера и интенсивности, которые обозначают геомагнитные аномалии, вызванные огнем (очаги, здания, бытовые сооружения). Карты показывают основную территорию поселений как зоны геомагнитных аномалий с четкими очертаниями. Аномалии могли быть связаны с планируемой структурой поселения, становится возможным выявить их эволюционную динамику с помощью комбинированных археологических и геофизических методов.

Магнитная разведка, геофизические измерения, средневековые поселения, суздальское ополье, полевые археологические исследования

Короткий адрес: https://sciup.org/14328471

IDR: 14328471

Текст научной статьи Средневековые сельские поселения Суздальской земли по данным археологии и геофизики. Исследования 2008 г

Работы последних десятилетий на открытых средневековых поселениях разных районов Русского государства обеспечили валообразный рост информации об особенностях организации средневекового расселения. В связи с этим перед исследователями встает целый ряд вопросов, требующих новых подходов к получению информации о поселенческих структурах, закономерностях организации внутреннего пространства жилой площадки, в том числе для крупных селищ, где вскрытие всей площади памятника не представляется возможным. Одним из таких подходов стало привлечение методов геофизической съемки. Так, применение геомагнитных измерений дало яркие результаты на селищах района Куликова поля и Подмосковья ( Гоняный и др. , 2003; Гоняный , 2009) и при исследовании крупного раннесредневекового центра Хедебю в Германии ( Карнап-Борнхайм и др ., 2010; Carnap-Bornheim , 2007): удалось проследить как отдельные элементы усадебных комплексов (постройки) и их конструкции, так и элементы макроструктуры поселений: улицы, межусадебные пространства и т. д.

Сочетание традиционных приемов археологических разведок и полевой фиксации селищ с геофизическими обследованиями средневековых поселений дает возможность более точно очертить границы поселений, выявить производственные зоны, прежде всего связанные с выплавкой железа, и локализовать на их территории участки с наиболее высокой концентрацией жилых построек. Опыт геомагнитных разведок, площадных и профильных электрометрических измерений и георадарного зондирования, выполненных в 2007–2009 гг. на суздальских селищах2, показал, что эти методы не дают возможности четко выявить планировочную структуру средневековых поселений, что в первую очередь связано с наличием на обследованных памятниках двух и более строительных периодов с независимой планировкой. Однако они позволяют надежно локализовать ее отдельные элементы: определить местоположение глубоких ям-подполий, развалов печей и очагов, крупные скопления шлаков, маркирующие производственные зоны, а также зафиксировать участки наиболее насыщенных и мощных культурных отложений. В сочетании с анализом распределения материалов узких хронологических групп это позволяет в некоторых случаях уточнить интерпретацию характера освоения отдельных участков площадки поселения как взаимосвязанных построек – «усадебных» комплексов. Для правильной интерпретации аномалий, выявленных геофизической разведкой, производилось бурение наиболее интересных точек, а также бурение точек контраста – расположенных в «фоновых» областях в непосредственной близости от объектов, вскрытие части их шурфами и раскопами с целью получить серии объектов с четкой археологической интерпретацией.

Геомагнитные измерения проводились на памятниках, являющихся частью гнезд поселений, узловых для начальной истории средневековой колонизации

Суздальской округи. На планах геомагнитной съемки селищ Большое Давыдов-ское 2, Кибол 1а–в и Кибол 7 хорошо видны темные точки и пятна разных размеров и интенсивности – участки с повышенным значением магнитного поля. Отдельные крупные темные пятна могут соответствовать очагам, постройкам, хозяйственным объектам, мелкие – скоплениям печных камней, шлаков и других антропогенных остатков. Основная территория поселений на этих планах представляет собой зону геомагнитных аномалий, имеющую зернистую структуру и хорошо выраженные границы. В ходе работы были намечены пути оценки зонирования поселений, а также динамики их развития на основании сопоставления данных археологии и геофизики.

Основное внимание было уделено работам на памятнике Большое Давыдов-ское 2, представляющем собой средневековое селище, культурный слой которого перекрывает финский грунтовый могильник III–V вв. н. э.3 Селище, площадь которого около 5 га, располагается на правобережье р. Урды, при впадении в нее проточного оврага. Геомагнитной съемкой была охвачена вся площадка памятника, а также прилегающая к нему территория (12,46 га). Съемка проводилась внутри и вне границ распространения подъемного материала на пашне, а также в задернованной мысовой части.

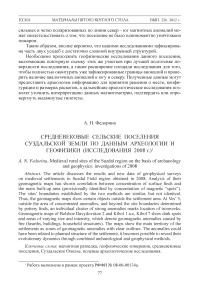

На геомагнитном плане памятника выделяется несколько зон высокой плотности аномалий с повышенным значением намагниченности (рис. 1).

Первое скопление расположено в центральной части селища, к востоку от блюдцевидного понижения, протянувшегося по линии север – юг на 115 м, по линии запад – восток на 90 м. Подъемный материал, собранный на этой части памятника, представлен фрагментами круговых и лепных сосудов, при этом стоит подчеркнуть, что здесь концентрируется весь лепной материал из сборов. К этому же скоплению геомагнитных аномалий относится 80% находок, собранных на селище в 2004–2008 гг., в том числе находок ранних типов (X – первая половина XII в.): бочонковидная весовая гирька, крест-тельник скандинавского типа, узколезвийные ножи.

Второе крупное скопление геомагнитных аномалий расположено на северозападной оконечности площадки селища. В археологическом плане этот участок характеризуется скоплением круговой керамики XII–XIII вв. и индивидуальных находок (шиферные пряслица, стеклянные браслеты, широколезвийные ножи). Особенно высока плотность антропогенных материалов в северной, прибрежной части скопления.

В юго-западной части полигона геомагнитной съемки фиксируется третье скопление аномалий, соотносимое с зоной концентрации шлаков и подъемного

Рис. 1. Селище Большое Давыдовское 2. Геомагнитный план памятника, соотношение зон геомагнитной активности и поверхностных сборов

А – индивидуальные находки, подъемный материал; Б – границы распространения массового материала; В – граница распространения металлургических шлаков на поверхности; Г – условные границы скоплений геомагнитных аномалий материала, преимущественного датируемого XII–XIII вв. (шиферное пряслице, донце кругового сосуда с клеймом, железный нож, круговая керамика, в т. ч. с линейным орнаментом), хотя здесь же встречено и незначительное количество лепной керамики (20 фрагментов) и восьмигранная призматическая сердоликовая бусина, датирующаяся в пределах XI в.

Преобладание в скоплениях 2 и 3 материалов XII–XIII вв. позволяет проследить динамику развития поселения. Вероятно, первоначальное поселение X – первой половины XII в. занимало вдвое меньшую территорию с естественными границами в виде р. Урды, ручья и понижения рельефа на юго-западе. Позднее территория памятника расширяется в напольную сторону, занимая повышенные участки рельефа. Здесь можно предполагать существование производственной зоны, документируемой находками крупных металлургических шлаков на поверхности. Полученная картина близка ситуации, зафиксированной на селище Весь 5, где фиксируется приречная зона повышенной плотности магнитных аномалий, отождествляемая с жилой застройкой, и производственная и хозяйственная зоны, отделенные от основного массива полосой без ярких магнитных возмущений ( Федорина и др ., 2008. С. 24).

Анализ геомагнитного плана селища Большое Давыдовское 2, а также распределения индивидуальных находок и, в меньшей степени, массового материала, позволяет констатировать некоторую стабильность в использовании площадки памятника, т. к. материалы различных хронологических периодов тяготеют к устойчивым скоплениям магнитных аномалий. Об этом же говорит наличие «фоновых» в геомагнитном отношении зон в границах распространения подъемного материала.

Наибольший интерес представляет скопление 1, соотносимое с основной зоной застройки первоначального поселения. Здесь в ходе бурения было обследовано 17 аномалий. Наибольший интерес представляют 7 аномалий с мощностью культурных напластований от 0,75 м до 1,9 м. По характеру заполнения, в котором отчетливо читаются фрагменты печины, иногда прослойки слабо-обожженной глины, значительные включения угля, реже золы, и мелкие печные камни, в том числе пережженные до дресвы, изученные объекты можно расценивать как заглубленные части хозяйственных, а в некоторых случаях и жилых, сооружений. В двух случаях можно говорить о том, что изученные профили в нижней части зафиксировали культуросодержащие слои, заполнившие естественные микропонижения рельефа. Заполнение 5 аномалий не отличается значительной мощностью (не более 0,5 м, при средней мощности слоя в точках контраста 0,3–0,45 м), но характеризуется повышенной гумусированностью слоя и высоким содержанием углей, реже печины, что позволяет интерпретировать прослеженные объекты как следы наземных или слабозаглубленных в материк хозяйственных конструкций.

В южной окраинной части скопления 1 геомагнитных аномалий был заложен раскоп площадью 308 м2. Площадка раскопа и прилегающая к ней территория общей площадью 1080 м2 дополнительно подвергались площадной электомет-рии, а также профильной электротомографии. Сравнение электрометрического и геомагнитного планов участка демонстрирует много общего. Выделяются две основные зоны геофизической активности: А – в западной части полигона, и

Б – в северо-восточной (рис. II, см. цв. вклейку). В центральной части квадрата структура геофизических аномалий разрежена.

Раскоп занимал относительно спокойную в геофизическом отношении зону – южную часть скопления Б и значительную часть «пустой» площади.

В процессе раскопок выявлена следующая стратиграфия культурного слоя. Пахотный горизонт представлен темно-бурым гумусированным опесчаненным суглинком с включениями фрагментов лепной и круговой керамики, костей животных, мелких камней с термическими сколами (переотложенный культурный слой). Мощность его колебалась от 0,28 до 0,4 м. В северо-восточной части раскопа под слоем пахоты прослежена прослойка темного, почти черного, слабо гумусированного суглинка, не содержавшего антропогенных включений, мощностью 0,05–0,1 м. Этот слой можно интерпретировать как остатки почвенного гумуса, который также практически полностью переработан пахотой. Ниже на всей площади был открыт материк – желтый плотный суглинок. В границах раскопа зафиксировано 47 материковых ям (рис. II). Среди них 10 могильных ям, относящихся к грунтовому могильнику середины I тыс. н. э., и серия ям X–XII вв., одна из которых (яма 1) может быть интерпретирована как подполье постройки. Оно представляет собой подпрямоугольный в плане котлован размерами 2,6 × 4,8 м и глубиной от 1,07 до 1,3 м от современной дневной поверхности. Заполнение, связанное с бытованием ямы, датируется X–XI вв., засыпка котлована ямы была осуществлена в конце XII – XIII в. Остальные открытые в раскопе ямы, преимущественно округлой и подпрямоугольной в плане формы, могут быть отнесены к числу остатков хозяйственных ям и сооружений различного назначения ( Макаров , 2009; Макаров и др. , 2010. С. 41, 42).

Собранная керамическая коллекция включает материалы различных хронологических периодов – от раннего железного века до позднего средневековья. Общий вес керамики из раскопа составил 32,4 кг. 19,4% от общей массы составила мелкая неопределимая керамика; типологически определимых фрагментов свыше 4770. В процессе работ собрано около 5 кг фаунистических остатков.

Культурный слой памятника сильно нарушен современной тракторной распашкой. Основной показатель средневековой активности – насыщенность пахотного слоя массовым материалом и его измельченность. Около 90% массового керамического материала происходит из пахоты. В пахоте также содержится свыше 80% остеологических материалов, 72% печины, 99% железных шлаков. Остальной массовый материал распределяется в основном между тремя объектами – ямами 1, 2 и 16.

В процессе раскопок в культурном слое поселения собрана вещевая коллекция, насчитывающая 219 индивидуальных находок, среди которых предметы различного бытового назначения, оружие и украшения. Представлены как предметы, датирующиеся в широком хронологическом интервале, так и хроноиндикаторы X–XI вв. и второй половины XII – середины XIII в. На основании анализа массового и индивидуального материала можно говорить о двух основных этапах освоения и использования открытой площадки в древнерусскую эпоху: X–XI вв. и вторая половина XII – XIII в. Свыше 67% находок (147 экз.) происходило из поврежденного распашкой культурного слоя, 23% – из ям.

С геофизической точки зрения площадка раскопа представляет собой 6 локальных скоплений геофизических аномалий, концентрирующихся преимущественно в северной части раскопа (самая яркая из них соответствует яме 1), разделенных обширными «нейтральными» участками (рис. II). Наиболее крупные скопления также сосредоточены в северной части раскопа и соответствуют участкам с максимальной мощностью культурных напластований (до 0,4 м), в этих же зонах сосредоточен основной массив «поселенческих» ям, в том числе все крупные (ямы 1, 2, 2а, 16). В южной части раскопа, где общая мощность культурных напластований не превышала 0,3 м, на геомагнитном плане читаются лишь отдельные некрупные аномалии, которые могут быть интерпретированы как скопления печных камней, зафиксированные в пахотном горизонте.

Интересно отметить, что данные профильной электротомографии также фиксируют в южной части меньшую мощность напластований со значениями, отличными от фоновых. Наибольшая же мощность культурных напластований зафиксирована в скоплении 1. В восточной части раскопа профиль № 14, ориентированный меридионально, зафиксировал сохранение средней мощности напластований с незначительным уменьшением к югу, при одновременном снижении насыщенности слоя антропогенными остатками, отображающимся в виде пониженных значений электрического сопротивления (рис. II, в ).

Несмотря на то что магнитные аномалии в общих чертах совпадают с электрическими, и те и другие оказались не слишком связанными с материковыми углублениями на исследованном участке. Вероятно, большая часть аномалий, как магнитных, так и электрического сопротивления, отражает насыщенность антропогенными остатками культурного слоя, перемешанного распашкой, а также мощность культурных напластований, а их скопления, образующие зернистые структуры, можно уверено соотносить с наиболее «обжитыми» участками площадки поселения.

Анализ распределения массового материала и индивидуальных находок пахотного горизонта показал, что две трети материалов происходит с участков скопления геофизических аномалий (плотность встречаемости находок на 1 м2 составляет в среднем 0,6 внутри скоплений аномалий и 0,2 в «фоновых» зонах). Наиболее яркий пример – скопление 1, которое, охватывая 34% исследованной площади, содержало свыше 45% всех антропогенных материалов (вещей, керамики, костей животных, печины).

Принципиально иной характер геомагнитных аномалий зафиксирован на поселениях со слабонасыщенным культурным слоем (селища Кибол 1а–в и Ки-бол 7), что, вероятно, связано в первую очередь с особенностями материальной культуры и строительных традиций второй половины I тыс. н. э.

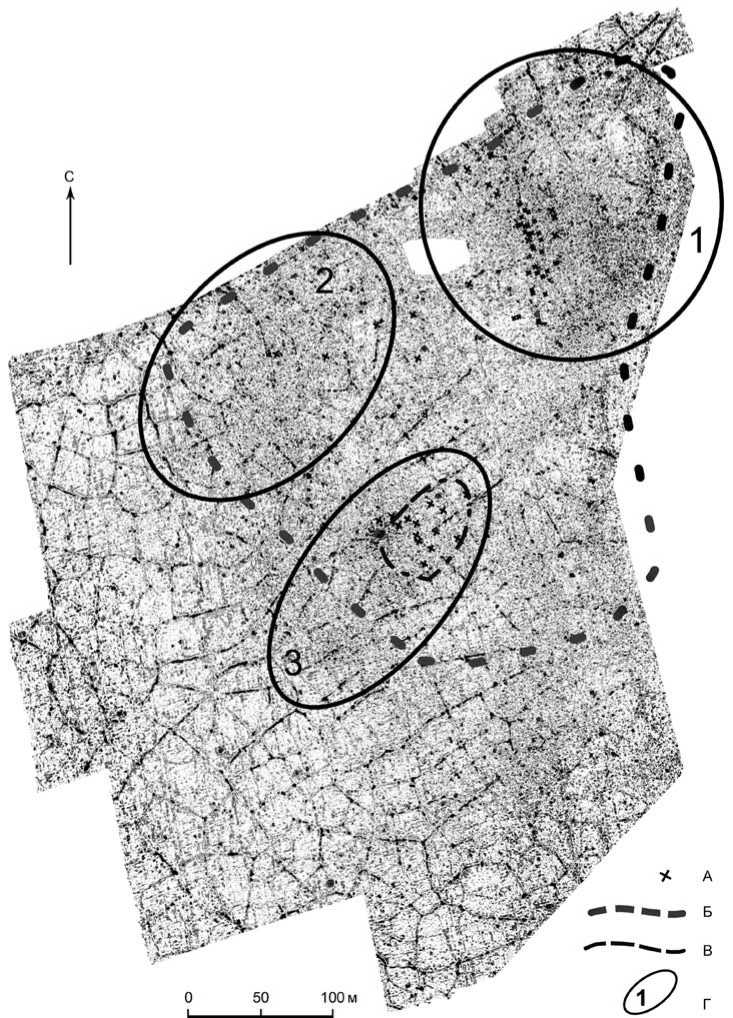

Гнездо поселений второй половины – конца I тыс. н. э. Кибол 1а–в включает два крупных селища площадью от 2,0 до 5,4 га (Кибол 1б, Кибол 1а) и одно небольшое селище площадью около 3 тыс. м2 (Кибол 1в). Разрывы между участками с культурным слоем небольшие, они составляют от 15 до 180 м и вполне сопоставимы с разрывами между скоплениями материала на селище Большое Давыдовское 2. Гумусированный культурный слой мощностью до 0,3 м, перемешанный многолетней распашкой, содержит пережженные печные камни, лепную средневековую керамику (собрано более 660 фрагментов), отдельные инди-

Рис. 2. Селища Кибол 1а–в. Геомагнитный план памятника, соотношение зон геомагнитной активности и поверхностных сборов

А – индивидуальные находки, подъемный материал; Б – границы распространения массового материала видуальные находки, в том числе 33 предмета, достоверно атрибутируемые как средневековые. На пашне выделяются большие пятна культурного слоя с более темной окраской, где и концентрируется основная масса антропогенного материала (Макаров, 2008. С. 13), однако границы этих пятен нечетки.

Геофизической съемкой была охвачена площадь почти 8 га (рис. 2). Основная категория объектов, фиксируемых на геомагнитном плане памятников, – мелкая рябь черных точек (диаметром до 0,5 м), соответствующих высоким значениям намагниченности и концентрирующихся в наиболее выраженных топографических участках: в прибрежной и приовражной части. Эти зоны концентрации геомагнитных аномалий соответствуют скоплениям подъемного материала и печных камней, зафиксированным в ходе предшествующих работ. Интересно отметить, что концентрации геомагнитных аномалий соотносятся не только с границами распространения массового подъемного материала, но и тяготеют к зонам обнаружения индивидуальных находок. Важно подчеркнуть, что внутри пятен культурного слоя, зафиксированного археологически, геомагнитная разведка фиксирует значительные по площади нейтральные в геофизическом отношении пространства.

Бурение отдельных аномалий зафиксировало ситуацию, отчасти близкую наблюдаемой на селище Большое Давыдовское 2. На селищах Кибол 1а–в лишь в 2 случаях из 10 мощность культурных напластований в керне составляла свыше 0,5 м, во всех остальных случаях она колебалась от 0,3 до 0,4 м, что соответствует средней мощности культурного слоя в точках контраста, к тому же полностью перемешанного распашкой. Основной характеристикой, объединяющей аномалии, исследованные на селищах Кибол 1а–в, является наличие в кернах включений слабообожженной глины и каменной крошки; в точках контраста эти включения отсутствовали. По-видимому, такая ситуация отражает общую слабую насыщенность культурных отложений, а также немногочисленность сильно заглубленных в материк конструкций в строительной традиции населения.

Наибольшую мощность культурных напластований (около 1 м) удалось зафиксировать в ходе бурения аномалии 10, отличающейся высоким значением намагниченности и особо крупными размерами (общая площадь магнитной аномалии составила 7 × 3 м). Аномалия расположена в прибрежной части пятна памятника Кибол 1б, в наиболее крупном скоплении аномалий, вытянутом в меридиональном направлении.

Для проверки результатов геофизической съемки был разбит шурф площадью 16 м2. В результате раскопок в шурфе выявлен малонасыщенный культурный слой мощностью от 66 до 96 см, что существенно превышает как общую мощность культурных напластований, характерных для памятника, так и мощность культурного слоя, зафиксированную в ходе бурения других аномалий селища. Зафиксированные культурные напластования представлены последовательно подстилающими друг друга гумусированными прослойками суглинка, в том числе темно-серого цвета, содержащего мелкие печные камни и незначительное количество фрагментов керамики, толщиной 18–24 см. Поверхность материка, открытая шурфом, представляла собой относительно ровную площадку, плавно понижающуюся с запада на восток. В процессе раскопок обнаружены 3 индивидуальные находки – фрагмент железного предмета, железный нож и керамическое пряслице, происходящие из слоя с печным камнем. Собрано незначительное количество лепной керамики середины – второй половины I тыс. н. э. Таким образом, полученные результаты позволяют предварительно рассматривать зафиксированную аномалию как участок природного рельефа, заполненный культуросодержащими отложениями значительной для этого памятника мощности, содержащими при этом слой с равномерно рассеянными мелкими печными камнями, что в совокупности и дало крупнейшую аномалию на площадке поселения.

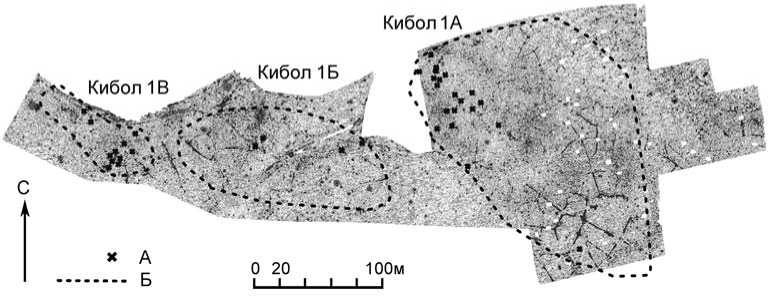

Ситуация, аналогичная наблюдаемой на селищах Кибол 1а–в, зафиксирована на геомагнитной съемке селища Кибол 7.

Магниторазведкой была охвачена вся территория памятника в границах распространения подъемного материала, площадь съемки составила 6 га (рис. 3). На полученном плане четко локализуются 4 крупных скопления аномалий, разделенные зонами без ярких геомагнитных возмущений. Интересно отметить, что это соответствует археологической ситуации, прослеженной в раскопах 2005–2006 гг.

Первый раскоп, площадью 48 м2, расположен в центре «спокойной» в геомагнитном отношении зоны. Культурный слой имел толщину от 0,2 до 0,44 м и был полностью перемешан глубокой тракторной распашкой. Основу керамической коллекции составила лепная керамика второй половины – конца I тыс. н. э. с заглаженной, грубой или подлощенной поверхностью (преимущественно мелкие фрагменты). Также зафиксированы отдельные фрагменты сетчатой керамики и фрагменты круговой керамики Нового времени (XVII–XVIII вв.). Среди индивидуальных находок следует отметить небольшой фрагмент куфического дирхема Х в., бутылковидную привеску из свинцово-оловянистого сплава, четыре стеклянные бусины (в т. ч. две навитые бисерины, изготовленные из красно-коричневого стекла, характерные для V–VII вв. н. э.), глиняное пряслице, фрагменты ножей.

В раскопе 2006 г., расположенном в центре юго-западного скопления аномалий, зафиксирована сходная стратиграфия культурных напластований, но по-

Рис. 3. Селище Кибол 7. Геомагнитный план с указанием мест раскопов 2005–2006 гг.

А – границы распространения массового материала; Б – раскоп 2006 г.; В – раскоп 2005 г.

мимо этого выявлены остатки двух круглых материковых ям диаметром около 2 м, содержащих выразительный комплекс лепной керамики, предварительно датируемой второй половиной I тыс. н. э. Коллекция индивидуальных находок содержит стеклянную навитую бусину, изготовленную из красно-коричневого стекла, характерную для V–VII вв. н. э., бутылковидную привеску, пряслице из кости животного.

Важнейшим результатом анализа геомагнитных планов поселений, проведенного в статье, является фиксация соотношения между границами распространения подъемного материала и границами основной территории застройки поселения (соотносимой с зонами концентрации «магнитной пестроты»). Существенно, что границы селищ, определенные по материалам геомагнитной съемки и по подъемному материалу, близки, но не совпадают полностью. Граница распространения подъемного материала шире, чем предполагаемая зона застройки, не менее чем на 10 м. С другой стороны, за пределами основной зоны плотного размещения аномалий на планах геомагнитной съемки хорошо читаются отдельные темные точки и пятна, соответствующие объектам, находившимся за пределами поселений. Весьма вероятно, что это остатки каких-то сооружений, расположенных в их хозяйственных зонах.

Список литературы Средневековые сельские поселения Суздальской земли по данным археологии и геофизики. Исследования 2008 г

- Гоняный М. И., 2009. Методика комплексных разведочных археологических исследований на средневековых селищах в Подмосковье//Археология Подмосковья. М. Вып. 5.

- Гоняный М. И., Кац М. Я., Наумов А. Н., 2003. Древнерусские археологические памятники конца XII -третьей четверти XIV века в приустьевой части Непрядвы на Куликовом поле//Русь в XIII веке: Древности темного времени. М.

- Карнап-Борнхайм К. фон, Хильберг Ф., Кальмринг С., Шульце Й., 2010. Хедебю, поселение и порт: Старые материалы и новейшие исследования//РА. № 1.

- Макаров Н. А., 2008. Средневековое расселение в Суздальском Ополье: Новые результаты и перспективы исследований//Археология Владимиро-Суздальской земли. М. Вып. 2.

- Макаров Н. А., 2009. Отчет о результатах полевых работ Суздальской археологической экспедиции ИА РАН на памятниках Большое Давыдовское 2 и Шекшово 2 Гаврилово-Посадского района Ивановской области//Архив ИА. Р-1. Б/н.

- Макаров Н. А., Красникова А. М., Зайцева И. Е., 2010. Могильник Большое Давыдовское 2 -погребальный памятник первой половины I тыс. н. э. в Суздальском Ополье//РА. № 1.

- Федорина А. Н., Красникова А. М., Меснянкина С. В., 2008. Локализация и исследование жилых и хозяйственных сооружений на селищах Весь 5 и Шекшово 2 с использованием методов геофизики и археологии//Археология Владимиро-Суздальской земли. М. Вып. 2.

- Carnap-Bornheim C. von, 2007. Hedeby's settlement and harbour: resent research in Viking age trading center//Reuvenslezing. Amsterdam. 19.