Средневековые железные наконечники стрел из иссык-кульской котловины и Чуйской долины Кыргызстана

Автор: Худяков Юлий Сергеевич, Борисенко Алиса Юльевна, Орозбекова Жазгуль

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.15, 2016 года.

Бесплатный доступ

Исследуются железные наконечники стрел из местонахождения Джаркумбаево в Иссык-Кульской котловине и местности Шамси в Чуйской долине. Они происходят из музейной коллекции Кыргызско-Российского славянского университета и частного собрания. Выделено несколько групп и типов железных наконечников стрел. Наряду с широко распространенными в Кыргызстане и во всем Центрально-Азиатском регионе плоскими стрелами асимметрично-ромбической и удлиненно-ромбической формы среди наконечников с уплощенным сечением пера выделен редкий тип вильчатого наконечника с раздвоенным острием. Раньше такие стрелы в средневековых памятниках на Тянь-Шане не встречались, хотя они широко представлены в составе оружия киданей, монголов, енисейских кыргызов и кыпчаков. Выявлены хронологические периоды, в течение которых конкретные формы стрел были распространены в предметных комплексах разных культур древних и средневековых кочевников на Тянь-Шане. Прослежено распространение аналогичных стрел в памятниках археологических культур Южной Сибири и Центральной Азии. На основе аналогичных находок железных наконечников стрел, обнаруженных археологами во время раскопок памятников древних и средневековых кочевников на территории Тянь-Шаня, Семиречья и Центрально-Азиатского историко-культурного региона, определена хронология использования разных форм стрел.

Кыргызстан, чуйская долина, иссык-кульская котловина, железные наконечники стрел, музейные коллекции

Короткий адрес: https://sciup.org/147219624

IDR: 147219624 | УДК: 903.22

Текст научной статьи Средневековые железные наконечники стрел из иссык-кульской котловины и Чуйской долины Кыргызстана

Военное дело древних и средневековых этносов, обитавших на территории Тянь-Шаня в хунно-сяньбийскую эпоху и Средние века, неоднократно привлекало внимание исследователей. Отдельные сведения об оружии кыргызов Тянь-Шаня содержатся в сочинениях российских путешественников и ученых, совершавших экспедиционные поездки в Кыргызстан во второй половине XIX в.: Ч. Ч. Валиханова, П. П. Семенова-

Тян-Шанского и В. В. Радлова [Валиханов, 1984. С. 330–331; Семенов, 1946. С. 182– 183; Радлов, 1989. С. 348, 353–354]. В обобщающей монографии А. Н. Бернштама рассмотрены костяные накладки луков из памятников хунно-сяньбийского и древнетюркского времени [1952. Рис. 37, 1 – 7 , 10 , 13 – 15 , 17 ; 45, 3 , 5 , 6 ].

В последние годы авторами настоящей статьи выявлено и изучено значительное

Работа выполнена по договору № 25/01/2016 при поддержке Межгосударственной корпорации развития.

Худяков Ю. С. , Борисенко А. Ю. , Орозбекова Ж. Средневековые железные наконечники стрел из Иссык-Кульской котловины и Чуйской долины Кыргызстана // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2016. Т. 15, № 7: Археология и этнография. С. 120–128.

ISSN 1818-7919

Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2016. Том 15, № 7: Археология и этнография © Ю. С. Худяков, А. Ю. Борисенко, Ж. Орозбекова, 2016

количество древних и средневековых предметов вооружения, в том числе железных наконечников стрел [Худяков и др., 2014]. Среди исследованных в 2013–2015 гг. собраний самостоятельный научный интерес представляют железные наконечники стрел в составе археологической коллекции музея Кыргызско-Российского славянского университета, собранные исследователями Кыргызстана на местонахождении в с. Джур-кумбаево в Иссык-Кульской котловине, включая окрестности этого населенного пункта, восточное побережье и дно оз. Иссык-Куль. Были рассмотрены находки железных стрел из ущелья Шамси в Чуйской долине, которые хранятся в частном собрании коллекционера и нумизмата В. М. Камышева 1.

Целью статьи является типологическая характеристика средневековых железных наконечников стрел из Чуйской долины и Иссык-Кульской котловины Кыргызской Республики. Для достижения поставленной цели коллективом авторов была предпринята классификация предметов по формальному признаку, выявлен спектр типологического разнообразия, определена их культурная и хронологическая принадлежность. Полученные результаты могут быть использованы специалистами в области средневекового вооружения кочевников Центральной Азии для характеристики некоторых предметов ведения дальнего боя населением Кыргызстана в раннем и развитом Средневековье.

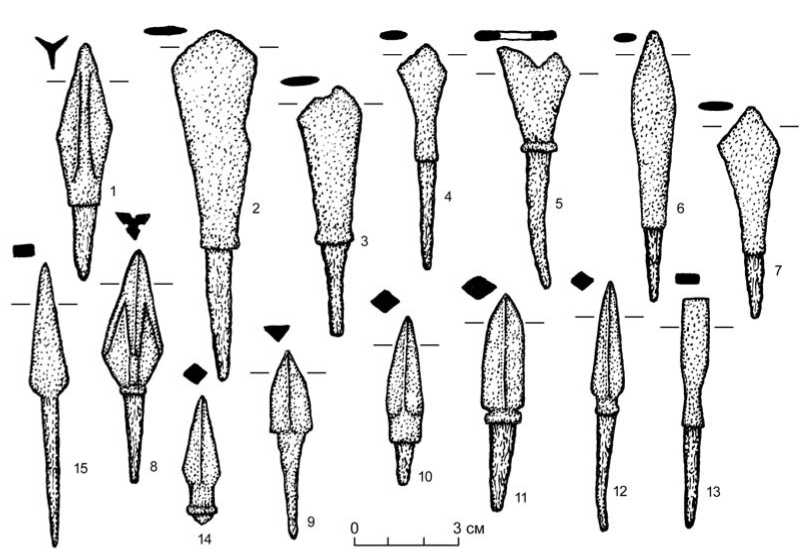

В коллекции железных стрел из местонахождения Джаркумбаево и памятника Шам-си представлены наконечники разных форм (см. рисунок), по сечению пера определяется несколько групп.

К группе стрел с трехлопастным в сечении пером относится один наконечник. По форме пера выделяется в самостоятельный тип.

Тип 1 – удлиненно-ромбические. Включает 1 экз. из местонахождения Джаркум-баево. Длина пера – 4,6 см, ширина пера – 1,5 см, длина черешка – 2,1 см. Наконечник с остроугольным острием, удлиненноромбическим пером, пологими плечиками, прямым упором (см. рисунок, 1 ).

Подобные железные трехлопастные наконечники стрел с удлиненно-ромбическим пером находят аналогии на территории Кыргызстана в памятниках кенкольской культуры хунно-сяньбийской эпохи [Бубнова, 1963. С. 239]. Близкие по форме стрелы были на вооружении у западных тюрок [Винник, 1963. С. 93; Табалдиев, 1996. С. 44. Рис. 25, 4 ] и хуннских воинов. Они обнаружены в составе сопроводительного инвентаря погребальных памятников хунну в Забайкалье и Монголии [Коновалов, 1976. Табл. I, 1 ; II, 20 ; Давыдова, 1985. Табл. XII, 2 , 3 ]. Близкие по форме наконечники стрел известны в различных памятниках хунно-сяньбийской эпохи в Южной и Западной Сибири: в комплексах тесинского этапа та-гарской и таштыкской культур в Минусинской котловине, кокэльской культуры в Туве, верхнеобской культуры в Приобье, в памятниках берельского типа и кок-паш-ской культуры в Горном Алтае [Худяков, 1986. С. 31, 54, 70, 92, 111; Бобров и др., 2003. Рис. 27, 2 , 5 , 7 ; Тетерин, 2004. Рис. 5, 14 ; Горбунов, 2006. Рис. 23, 14 ; 29]. В раннем Средневековье трехлопастные наконечники удлиненно-ромбической формы были в ходу у древних тюрок, енисейских кыргы-зов, кимаков, байырку, шивэй [Арсланова, 2013. Рис. 2, 8 ; Могильников, 1981. С. 36; Худяков, 1986. С. 143, 183]. В развитом Средневековье использовались енисейскими кыргызами и их кыштымами.

Вероятнее всего, находка принадлежит кенкольской культуре хунно-сяньбийской эпохи на Тянь-Шане.

К группе стрел с плоским в сечении пером относится несколько наконечников разных типов.

Тип 1 – асимметрично-ромбические. Включает 4 экз. из местонахождения Джар-кумбаево и памятника Шамси. Длина пера – 5,5 см, ширина пера – 2,2 см, длина черешка – 2,8 см. Наконечники с тупоугольным острием, асимметрично-ромбическим пером, пологими плечиками, выделенным прямым упором (см. рисунок, 2–4 , 7 ).

Плоские наконечники стрел с асимметрично-ромбическим пером появились на Тянь-Шане в раннем Средневековье в период существования Западного Тюркского каганата [Табалдиев, 1996. С. 44. Рис. 2, 11 ]. Более широкое распространение подобные стрелы получили на территории Кыргызстана в монгольскую эпоху [Бубнова, 1963.

Железные наконечники стрел из коллекций музеев и частного собрания Иссык-Кульской котловины и Чуйской долины: 1 – 6 , 9 – 15 – наконечники стрел из Джаркумбаево; 7 , 8 – наконечники стрел из Шамси

С. 250; Табалдиев, Солтобаев, 1995. С. 108; Табалдиев, 1996. Рис. 40, 1 , 2 ; Табалдиев, Жолдошев, 2007. С. 216–217; Акматов, 2015. С.194; Anke et al., 1997. Abb. 36]. В Центральной Азии подобные стрелы начали применяться хуннскими воинами. В хунно-сяньбийскую эпоху плоские асимметрично-ромбические стрелы были известны в кокэльской и таштыкской культурах [Худяков, 1986. С. 31–32, 73, 92]. В раннем Средневековье их использовали древние тюрки, енисейские кыргызы, кимаки, куры-каны, байырку, шивэй [Арсланова, 1963. Табл. III, 6 , 7 ; Худяков, 1986. С. 143, 186]. В развитом Средневековье подобные плоские стрелы употребляли кидани, монголы, енисейские кыргызы и их кыштымы, кыпчаки, кочевники Алтая и Тувы [Грязнов, 1956. Табл. XLII, 2 , 3 ; Гаврилова, 1965. Табл. XXV, 4 , 6–9 ; Грач, 1975. С. 224; Асеев, 1980. С. 59; Кадырбаев, Бурнашева, 1970. Рис. 2, 2 ; Коновалов, Данилов, 1981. С. 68; Ковы-чев, Беломестнов, 1988. Рис. 5, 2 , 3 ; Неме-ров, 1987. Рис. 2, 5 , 6 ].

Судя по имеющимся аналогиям, железные наконечники стрел с плоским пером асимметрично-ромбической формы из Джар- кумбаево и Шамси могут датироваться монгольской эпохой.

Тип 2 – удлиненно-ромбические. Включает 1 экз. из местонахождения Джаркум-баево. Длина пера – 5,6 см, ширина пера – 1,3 см, длина черешка – 2 см. Наконечник с остроугольным острием, удлиненно-ромбическим пером, пологими плечиками, прямым упором (см. рисунок, 6 ).

Наконечники с плоским пером удлиненно-ромбической формы встречаются в памятниках монгольского времени на Тянь-Шане [Табалдиев, Солтобаев, 1995. С. 109– 110; Табалдиев, 1996. Рис. 57, 6; Худяков и др., 2014. С. 199]. В Центральной Азии в хунно-сяньбийскую эпоху подобные наконечники стрел стали применяться хуннами. Такие же стрелы представлены в составе предметного комплекса памятников тесин-ского этапа тагарской культуры и таштык-ской культуры Минусинской котловины, кокэльской культуры Тувы, верхнеобской культуры Западной Сибири [Худяков, 1986. С. 32–33, 54, 73, 92]. В раннем Средневековье близкие по форме наконечники стрел были на вооружении у древних тюрок, енисейских кыргызов, кимаков, курыкан, байыр- ку, шивэй [Там же. С. 147, 186]. В развитом Средневековье использовались монголами, кочевниками Алтая и восточными кыпчаками [Немеров, 1987. Рис. 3, 3].

Ориентируясь на имеющиеся аналогии, данную находку следует отнести к эпохе монгольских завоеваний.

Тип 3 – вильчатые. Включает 1 экз. из местонахождения Джаркумбаево. Длина пера – 3 см, ширина пера – 2,1 см, длина черешка – 4 см. Наконечник с раздвоенным острием, один конец которого приострен, второй обломан, с пологими плечиками, выделенным упором (см. рисунок, 5 ).

Наконечники с плоским вильчатым пером в памятниках хунно-сяньбийской эпохи и археологических комплексах раннего и развитого Средневековья на территории Кыргызстана до настоящего времени не были выявлены. В раннем Средневековье близкие по форме наконечники единично представлены у древних тюрок, курыкан, байырку, шивэй [Худяков, 1986. С. 147]. В развитом Средневековье вильчатые стрелы были на вооружении у киданей, монголов, енисейских кыргызов и их кыштымов, кочевников Тувы и Алтая, восточных кыпчаков.

Судя по находкам железных наконечников стрел с плоским пером вильчатой формы на сопредельных территориях Центрально-Азиатского историко-культурного региона, данная стрела может относиться к развитому Средневековью.

К группе стрел с трехгранно-трехлопаст-ным в сечении пером относится один наконечник. По форме пера его можно отнести к отдельному типу.

Тип 1 – удлиненно-ромбические. Включает 1 экз. из памятника Шамси. Длина пера – 4 см, ширина пера – 1,8 см, длина черешка – 2,5 см. Наконечник с остроугольным острием, удлиненно-ромбическим пером, покатыми плечиками, выделенным упором (см. рисунок, 8 ).

Трехгранно-трехлопастные в сечении наконечники с удлиненно-ромбическим абрисом пера на территории Притяньшанья представлены в памятниках кенкольской культуры хунно-сяньбийской эпохи. В Сая-но-Алтае близкие по форме трехгранно-трехлопастные наконечники были на вооружении у древних тюрок, енисейских кыргызов, кимаков, байырку в IX–X вв. [Худяков, 1986. С. 145–146, 185].

Вероятно, данный наконечник относится к кенкольской культуре хунно-сяньбийской эпохи на Тянь-Шане.

К группе стрел с трехгранным в сечении пером можно отнести один наконечник. По форме пера он выделяется в самостоятельный тип.

Тип 1 – вытянуто-пятиугольные. Включает 1 экз. из местонахождения Джаркум-баево. Длина пера – 2,3 см, ширина пера – 1,2 см, длина черешка – 3 см. Наконечник с остроугольным острием, вытянуто-пятиугольным пером, прямыми плечиками, без упора (см. рисунок, 9 ).

На Тянь-Шане подобные наконечники были на вооружении у воинов кенкольской культуры в хунно-сяньбийскую эпоху. В раннем Средневековье стрелы с трехгранными наконечниками применялись древнетюркскими лучниками [Там же. С. 31]. В раннем Средневековье бронебойные стрелы с трехгранными наконечниками разных типов были в ходу у енисейских кыргызов, древних тюрок, уйгуров, кимаков [Там же. С. 146, 171, 185]. В развитом Средневековье применялись монгольскими лучниками, кочевниками Алтая, уйгурами.

Судя по находкам в Джаркумбаево разнотипных стрел кенкольской культуры, данный предмет относится ко времени существования этой культуры.

К группе стрел с четырехгранным в сечении пером можно отнести несколько наконечников разных форм.

Тип 1 – вытянуто-пятиугольные. Включает 2 экз. из местонахождения Джаркум-баево. Длина пера – 3,6 см, ширина пера – 1,2 см, длина черешка – 1,9 см. Наконечники с остроугольным острием, вытянутопятиугольным пером, прямым или выделенным упором (см. рисунок, 10–11 ).

Подобные наконечники стрел представлены в составе предметного комплекса древних тюрок на Тянь-Шане [Табалдиев, 1996. С. 44]. В Южной Сибири близкие по форме стрелы в хунно-сяньбийскую эпоху были на вооружении у носителей кокэль-ской культуры [Худяков, 1986]. В раннем Средневековье применялись енисейскими кыргызами, древними тюрками, уйгурами, курыканами, байырку, шивэй [Там же]. В развитом Средневековье использовались монгольскими воинами, енисейскими кыр-гызами и их кыштымами, кочевниками Тувы, уйгурами, восточными кыпчаками.

Вероятно, находка относится к древнетюркской культуре раннего Средневековья на Тянь-Шане.

Тип 2 – удлиненно-ромбические боего-ловковые. Включает 2 экз. из местонахождения Джаркумбаево. Длина пера – 3,6 см, ширина пера – 1,1 см, длина черешка – 3,2 см. Наконечники с остроугольным острием, удлиненно-ромбическим пером, покатыми плечиками, выделенным упором (см. рисунок, 12 , 14 ).

Наконечники данного типа ранее на Тянь-Шане встречались редко [Худяков и др., 2014. С. 200]. В хунно-сяньбийскую эпоху в Центрально-Азиатском регионе подобные наконечники были на вооружении у хуннских воинов и лучников кокэльской культуры [Худяков, 1986. С. 31, 71]. Эпизодически использовались в ЦентральноАзиатском историко-культурном регионе кочевниками в хунно-сяньбийское время [Горбунов, 2006. Рис. 24, 38 ]. В раннем Средневековье в Южной Сибири и Центральной Азии такие наконечники применялись енисейскими кыргызами, древними тюрками, уйгурами, кимаками, байырку [Худяков, 1986. С. 146, 171, 186; Горбунов, 2006. Рис. 27, 34 , 28, 12 ]. В развитом Средневековье – киданями и кочевниками Тувы [Асеев, 1975. Табл. V, 4 ].

Судя по аналогиям с территории Центральной Азии, наконечник принадлежит к набору бронебойных стрел кенкольской культуры.

К группе стрел с прямоугольным в сечении наконечником можно отнести два разнотипных предмета. По форме пера среди них выделяются два типа.

Тип 1 – боеголовковые томары. Включает 1 экз. из местонахождения Джаркумбае-во. Длина пера – 3,6 см, ширина пера – 0,7 см, длина черешка – 3 см. Наконечник с тупым острием, боеголовкой и удлиненной шейкой с прямым упором (см. рисунок, 13 ).

Близкие по форме стрелы с прямоугольными в сечении наконечниками в предметных комплексах культур древних и средневековых кочевников на территории Кыргызстана ранее не были обнаружены. В Южной Сибири подобные наконечники присутствовали в составе комплекса вооружения енисейских кыргызов в развитом Средневековье. В Центрально-Азиатском регионе в развитом Средневековье они были на вооружении у монгольских воинов.

Вероятно, этот наконечник, судя по аналогиям из Южной Сибири и Центральной Азии, может относиться к набору оружия монгольского времени.

Тип 2 – удлиненно-ромбические. Включает 1 экз. из местонахождения Джаркум-баево. Длина пера – 3,8 см, ширина пера – 1,1 см, длина черешка – 4,4 см. Наконечник с остроугольным острием, удлиненно-ромбическим пером, покатыми плечиками, без упора (см. рисунок, 15 ).

В памятниках древних и средневековых культур на территории Притяньшанья подобные стрелы не выявлены. В предметных комплексах древних и средневековых культур Саяно-Алтая и Центральной Азии также не найдены. Ввиду отсутствия аналогий, определить хронологию бытования и культурную принадлежность данного наконечника не представляется возможным.

Исследованные железные наконечники стрел, обнаруженные в Иссык-Кульской котловине и Чуйской долине, позволяют существенно расширить имевшиеся представления о групповом и типологическом разнообразии оружия дистанционного боя древних и средневековых кочевых этносов Тянь-Шаня. Наряду с известными формами наконечников в составе изученных коллекций представлены отдельные типы, ранее не встречавшиеся в археологических памятниках.

Список литературы Средневековые железные наконечники стрел из иссык-кульской котловины и Чуйской долины Кыргызстана

- Акматов К. Т. Железные наконечники стрел кочевников Тянь-Шаня в монгольское время // Вест. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 7: Археология и этнография. С. 193-202.

- Арсланова Ф. Х. Средневековый могильник из Прииртышья // Сборник Министерства высшего и среднего специального образования КазССР. История, философия, экономика. Алма-Ата, 1963. С. 278-302.

- Арсланова Ф. Х. Воинские захоронения кимаков в Зевакинском могильнике // Арсланова Ф. Х. Очерки средневековой археологии Верхнего Прииртышья. Материалы и исследования по археологии Казахстана. Астана, 2013. Т. 3. С. 28-92.

- Асеев И. В. О раннемонгольских погребениях // Сибирь, Центральная и Восточная Азия в Средние века. Новосибирск: Наука, 1975. С. 178-187.

- Асеев И. В. Прибайкалье в Средние века (по археологическим данным). Новосибирск: Наука, 1980. 152 с.

- Бернштам А. Н. Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алая // МИА. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. № 26. 346 с.

- Бобров В. В., Васютин А. С., Васютин С. А. Восточный Алтай в эпоху Великого переселения народов (III-VII века). Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. 224 с.

- Бубнова М. А. Добыча серебро-свинцовых руд в Шельджи в IX-XII вв. // Археологические памятники Таласской долины. Фрунзе: Изд-во АН КиргизССР, 1963. С. 225-262.

- Валиханов Ч. Ч. Дневник поездки на Иссык-Куль 1856 г. // Валиханов Ч. Ч. Собр. соч: В 5 т. Алма-Ата: Глав. ред. Казах. сов. энциклопедии, 1984. Т. 1. С. 306-357.

- Винник Д. Ф. Тюркские памятники Таласской долины // Археологические памятники Таласской долины. Фрунзе: Изд-во АН КиргизССР, 1963. С. 79-93.

- Гаврилова А. А. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племен. М.; Л.: Наука, 1965. 143 с.

- Горбунов В. В. Военное дело населения Алтая в III-XIV вв. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2006. Ч. 2: Наступательное вооружение (оружие). 232 с.

- Грач В. А. О погребальных памятниках монгольского времени в Туве // Учен. зап. Тувинского научно-исследовательского ин-та языка, литературы и истории. Кызыл: Изд-во ТНИИЯЛИ, 1975. Вып. 17. С. 219-226.

- Грязнов М. П. История древних племен Верхней Оби по раскопкам близ с. Большая Речка // Материалы и исследования по археологии СССР. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956. № 48. 227 с.

- Давыдова А. В. Иволгинский комплекс (городище и могильник) - памятник хунну в Забайкалье. Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. 111 с.

- Кадырбаев М. К., Бурнашева Р. З. Погребение кыпчака первой половины XIV в. из могильника Тасмола // По следам древних культур Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1970. С. 42-53.

- Ковычев Е. В., Беломестнов Г. И. Погребения с конем из Поононья: хронология и этническая принадлежность // Памятники эпохи палеометалла в Забайкалье. Улан-Удэ: Бурят. отд-ние АН СССР, 1988. С. 142-155.

- Коновалов П. Б. Хунну в Забайкалье (погребальные памятники). Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1976. 219 с.

- Коновалов П. Б., Данилов С. В. Средневековое погребение в Кибалино // Новое в археологии Забайкалья. Новосибирск: Наука, 1981. С. 64-73.

- Могильников В. А. Тюрки // Степи Евразии в эпоху средневековья. Археология СССР. М.: Наука, 1981. С. 29-43.

- Немеров В. Ф. Воинское снаряжение и оружие монгольского воина XIII-XIV вв. // СА. 1987. № 2. С. 212-227.

- Радлов В. В. Из Сибири. Страницы дневника. М.: Наука,1989. 749 с.

- Семенов П. П. Путешествие в Тянь-Шань 1856-1857 годов. М.: Гос. изд-во геогр. лит., 1946. 256 с.

- Табалдиев К. Ш. Курганы средневековых кочевых племен Тянь-Шаня. Бишкек: Айбек, 1996. 256 с.

- Табалдиев К. Ш., Солтобаев О. А. Предметы вооружения из погребений Центрального Тянь-Шаня (1-я половина II тысячелетия н. э.) // Военное дело и средневековая археология Центральной Азии. Кемерово: Кузбассвузиздат, 1995. С. 108-124.

- Табалдиев К. Ш., Жолдошев Ч. М. Позднесредневековые курганы Тянь-Шаня в свете новых исследований // Средневековая археология евразийских степей: Материалы учредительного съезда Международного конгресса. Казань: Изд-во Ин-та истории АН Татарстана, 2007. Т. 1. С. 213-223.

- Тетерин Ю. В. Вооружение кочевников Горного Алтая берельской эпохи // Военное дело народов Сибири и Центральной Азии. Новосибирск, 2004. Вып. 1. С. 37-82.

- Худяков Ю. С. Вооружение средневековых кочевников Южной Сибири и Центральной Азии. Новосибирск: Наука, 1986. 268 с.

- Худяков Ю. С., Борисенко А. Ю., Орозбекова Ж. Коллекция средневекового оружия из музея «Манас Ордо» в Таласской долине Кыргызстана // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2014. Т. 13, вып. 5: Археология и этнография. С. 197-208.

- Anke B., Moskalev M., Soltobaev O., Tabaldiev K. Ausgrabungen auf dem Graberfeld von Suttu-Bulak. Raj. Kockorka, Kyrgyzstan // Eurasia Antiqua. Zeitschrift fur Archaologie Eurasiens. Berlin, 1997. Bd. 3. S. 513-570.