Средневековый клад конской упряжи из Хакасии

Автор: Бородовский А.П., Оборин Ю.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен вещевой клад, случайно обнаруженный в 2012 г. у с. Катюшкино Ширинского р-на Республики Хакасия. Описан комплекс предметов парадного сбруйного набора верхового коня средневекового аристократа. Определены состав клада и его структура. Найденный комплекс включает в себя бронзовые предметы: рельефные фигурки для украшения седла, крупные бляхи (фалары), большой набор ременных накладок, наконечников ремней, щитковых пряжек. Общее количество предметов комплекса - 209 экз. Сделан вывод, что находка является вещевым кладом, а не набором предметов поминального тайника могильника енисейских кыргызов. Дана краткая сравнительная характеристика предметов из найденного комплекса с находками из тайников кургана № 6 Копёнского чаатаса. Выявлена практически полная идентичность предметов из Катюшкинского клада с находками из тайников шестого кургана Копёнского могильника. Определен район, объединяющий места обнаружения этих вещевых комплексов. Рассмотрены некоторые аналоги найденным артефактам в китайской торевтике времен династии Тан. Представлены изображения на китайских бронзовых зеркалах, металлической посуде и тканях, композиционное построение и иконография которых подобны рельефам Копёнского и Катюшкинского комплексов. Дополнительно представлены некоторые предметы из случайных сборов последнего времени из района Копёнского могильника (левый берег Красноярского водохранилища). Установлены хронологические рамки формирования клада и возможное время его попадания на территорию Среднего Енисея. Поиск аналогий позволил уточнить датировку и культурную принадлежность Катюшкинского вещевого клада. Комплекс относится к серединеX в. В этот период существования Кыргызского каганата торевтика вследствие обширных внешних связей отличалась синкретизмом.

Клад, сбруйный набор, кыргызы, хакасия, копёнский чаатас, китай

Короткий адрес: https://sciup.org/145145568

IDR: 145145568 | УДК: 902.904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.336-344

Текст научной статьи Средневековый клад конской упряжи из Хакасии

Начиная с эпохи палеометалла в кладах и тайниках Южной Сибири появляются предметы конского снаряжения. В эпоху раннего железа (тагар-ское время) на Среднем Енисее и в Туве в составе этих предметных комплексов встречаются преимущественно детали узды (удила и различные бляхи). Позднее, в хунно-сяньбийское время (Саяногорский клад), присутствуют металлические накладки от седел [Пшеницина, Хаврин, 2015].

Ввиду того, что предметы конского снаряжения являются наиболее «мобильными» категориями материальной культуры, они достаточно наглядно отражают культурные контакты своего времени. При этом если на ранних этапах своего возникновения и формирования детали экипировки верховой лошади отражают, как правило, воздействие или влияние «кочевой среды» на древние цивилизации, то начиная с хуннского времени и особенно в эпоху Средневековья эти изделия в полной мере аккумулируют в себе результаты сложной системы историко-культурных связей и контактов. В качестве одного из таких примеров можно привести серебряную декорированную накладку луки седла из Приаралья середины I тыс. н.э. [Богданов, 2017; Астафьев, Богданов, 2018]. Интерпретация мотивов помещения в землю этого предмета неоднозначна, как и ситуация, связанная с захоронением клада средневековой сбруи у с. Катюшкино в Хакасии. Поэтому более результативными будут детальная характеристика и поиск аналогий этого предметного комплекса.

Весной 2012 г. при проведении лесных противопожарных мероприятий (опашка периметра леса) на левом берегу р. Сон в 1,5 км юго-западнее с. Катюшкино (Ширинский р-н Республики Хакасия) был обнаружен комплекс украшений и деталей конской упряжи (209 экз.) (рис. 1). В настоящее время все эти предметы находятся в составе частной коллекции, с которой удалось ознакомиться в 2013 г. На территории Южной Сибири подобные наборы предметов эпохи раннего Средневековья обычно происходят из тайников (жертвенников) элитарных кыргызских могильников, одним из которых является Копёнский чаатас. Этот погребально-ритуальный комплекс расположен на берегу Красноярского водохранилища, в 60 км к востоку от места обнаружения собрания предметов у с. Катюшкино. Учитывая исключительную значимость Копёнско-го чаатаса как одного из ключевых и проблемных археологических объектов средневековой Хакасии [Азбелев, электронный ресурс], а также явное сходство целого ряда происходящих оттуда предметов с находками у с. Катюшкино, следует уделить пристальное внимание описанию и характеристике этих изделий.

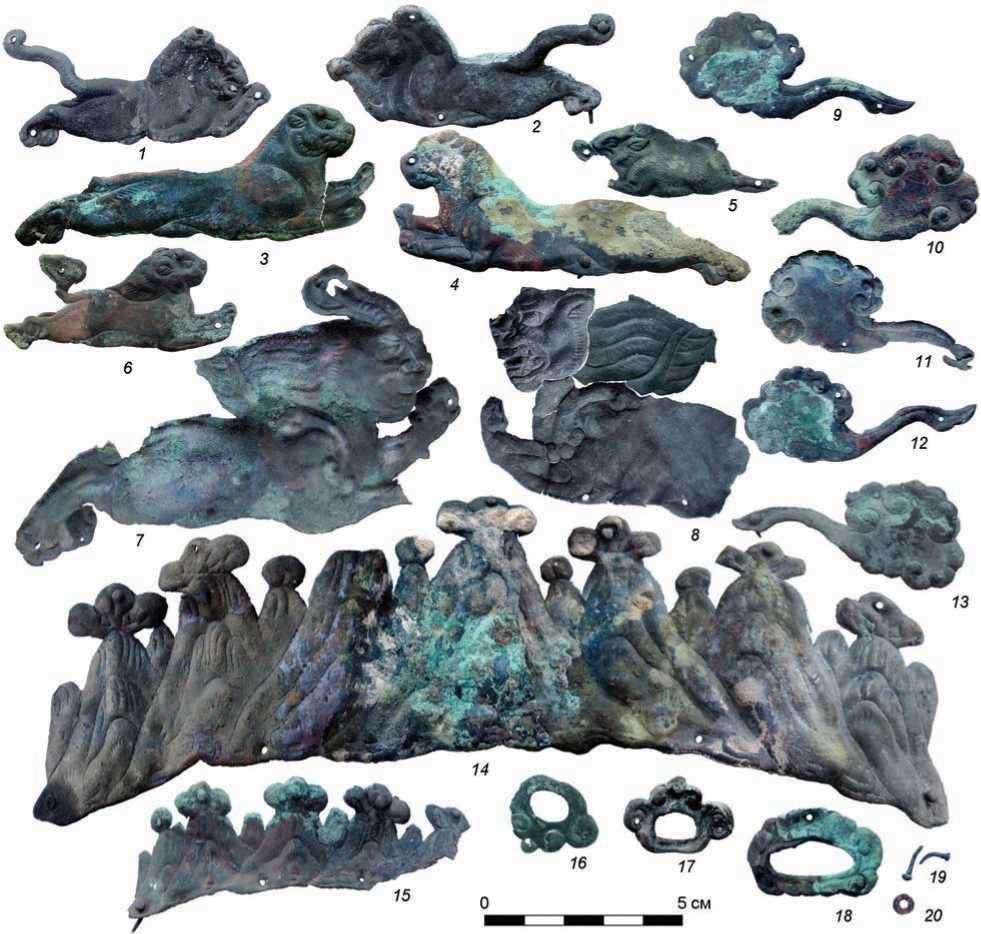

Со став собрания предметов из Катюшкино однороден по назначению – это часть парадного сбруйного набора верхового коня, включая металлическую отделку седла. Среди изделий присутствуют бронзовые предметы: сбруйные ременные накладки – 152 шт., наконечники ремней – 14 шт., пряжки – 6 шт., обоймы-тренчики – 8 шт., большие подвесные сбруйные бляшки (фалары) – 9 шт., тисненые рельефные изображения зверей, гор и облаков – 18 шт.; железные предметы: подпружные пряжки – 2 шт. (см. рис. 1).

Функционально весь комплект изделий можно разделить на три категории: рельефные изображения для украшения деревянных лук жесткого седла; большие подвесные бляшки (фалары); ременные накладки и прочая сбруйная фурнитура. Особого внимания заслуживают рельефные изображения седельного набора (рис. 1, 9 ). Все найденные предметы выполнены тиснением на бронзовой (медной) фольге. По периметру фигурок пробиты небольшие отверстия, причем в некоторых сохранились короткие (8–10 мм) бронзовые гвоздики, которыми эти накладки прибивались на луки и полки деревянной основы седла (см. рис. 1, 9 ; рис. 2, 19).

Наличие в комплекте крепежных гвоздей дает определенные основания для предположения о первоначальном присутствии в собрании деревянной основы жесткого седла, к которому были прикреплены металлические рельефные изображения. Характеристику этих металлических рельефов в рамках корреляции с близкими деталями из Копенского чаатаса следует привести в соответствии с названиями, данными Л.А. Евтюховой [1948, с. 47]. Среди них: два прыгающих тигра (правый и левый); два снежных барса (правый и левый); дикий кабан, бегущий влево; бегущая вправо собака; два больших

Рис. 1. Предметный комплекс клада.

1–4 – бляшки (бронза); 5 – подпружные пряжки (железо); 6 – пряжки (бронза); 7 – пронизи (бронза); 8 – фалары (бронза); 9 – металлические детали декора седла (бронза).

цилиня* (правый и левый); поросшие лесом горы (большие и малые); облака баоюнь** (два правых и три левых). Часть из этих предметов (правый цилинь и малые горы) имеет повреждения и представлена фрагментарно. В состав сохранившихся металлических деталей отделки седла входят еще три фигурные накладки (рис. 2, 16 – 18 ).

Среди деталей сбруйной фурнитуры особое внимание привлекают подвесные бляшки-фалары (рис. 1, 8; рис. 3). Это массивные литые предметы весом от 120 до 270 граммов. Шесть подвесок выполнены в виде облаков баоюнь: три правые, две левые и одна центральная меньшего размера (см. рис. 1, 8; рис. 3, 1, 3), составляющие явный гарнитур с аналогичными мотивами оформления седла.

Еще два литых фалара выполнены в виде стилизованной цветочной розетки (см. рис. 1, 8 ; рис. 3, 2 ). Обратная сторона всех предметов гладкая. На всех экземплярах в большей или меньшей степени сохранились остатки позолоты.

Все фалары сверху имеют петлю для подвешивания, причем на некоторых сохранились полоски бронзовой фольги с отверстием для крепления к ремням сбруи.

Особняком в этом ряду предметов стоит бляшка с изображением двух птиц со скрещенными шеями (рис. 3, 4 ). Она сборная, состоит из внешней сердцевидной рамки, которая окаймляет само изображение, фоном служит деревянная пластина (сохра-

Рис. 2. Седельные накладки.

1–4 – кошачьи хищники; 5 – кабан; 6 – собака; 7, 8 – цилини; 9–13 – облака баоюнь; 14, 15 – горы с облаками; 16–18 – фигурные накладки; 19 – гвоздики; 20 – накладка для гвоздиков.

нилась частично). Основой всей сборки является тонкая железная пластина. Вся эта многослойная конструкция скреплена семью небольшими заклепками. Рамка и изображения птиц выполнены тиснением на бронзовой фольге. Вес этой подвески составляет 53 г.

Сбруйная фурнитура включает набор фестончатых бляшек (накладок) и наконечников ремней трех размеров – широких, средних и узких (рис. 4, 4). Все металлические ременные накладки литые, с крепежными шпеньками с обратной стороны. Широкие и средние накладки имеют по четыре шпенька, узкие – по два. Комплект для широкого ремня: 43 накладки, один наконеч- ник и одна пряжка. Комплект для ремня средней ширины: 52 накладки, 9 наконечников, 5 пряжек и 8 обойм-тренчиков. Комплект для узкого ремня: 57 накладок и 4 наконечника. Все сбруйные накладки овальной формы, выполнены в виде цветочной розетки, имеют следы позолоты. Вес широких накладок 13–14 г, средних 10–11 г и узких 4–5 г. Значительное количество и разнообразие типов металлических пряжек из Катюшкин-ского собрания вполне соответствует полному декору сбруйных ремней. Следует заметить, что даже если предположить, будто накладки крепились на ремнях без промежутков, то общая длина ремней могла составлять до 2 м. В дей-

Рис. 3. Сбруйные фалары.

Рис. 4. Сбруйные бляшки, обоймы и пряжки.

1–7 – бляшки; 8, 9, 11 – пряжки; 10 – обойма.

ствительно сти между металлическими накладками на с бруе всегда присутствуют «разрывы» до 10 см, что вполне соответствует реальной протяженности полного сбруйного набора.

К сбруйной фурнитуре также относятся две железные пряжки от подпружных ремней с язычком на вертлюге (рис. 1, 5 ). Попутно отметим, что в Ка-тюшкинском собрании предметов отсутствуют железные удила, псалии, что позволяет интерпретировать его преимущественно как сбруйный конский набор.

В целом значительная часть предметов Катюш-кинского клада имеет явное сходство с изделиями из тайников курганов 2 и 6 и недавними случай-340

ными находками из района Копёнского чаатаса. В собрании предметов из Катюшкино присутствует практически тот же набор изображений зверей, облаков и гор, добавлены фигуры мифических цилиней, выполненные в танской изобразительной традиции. Наблюдается та же парная симметричность фигур, одинаковы их размеры, стиль исполнения и способ крепления к седлу. Отсутствуют только изображения архаров, ланей и всадников. Последнюю разновидность изображений (всадника) можно интерпретировать, во-первых, как специфику металлического декора седел из Копёнского чаатаса с изображением загонной охоты. Во-вторых, можно говорить о присутствии в собрании предметов Ка- тюшкинского клада сбруи другого варианта, в изобразительном сюжете которой отсутствует антропоморфный персонаж.

Рассмотрим эти положения последовательно. Так, суще ствует до статочно большая серия китайских бронзовых зеркал эпохи династии Тан (618–907 гг.) со сценами конной охоты [Чжао Мин, Хун Хай, 1997, с. 133, рис. 67; Люйшунь боугуань…, 1997, с. 134, рис. 122; Чжунго цин-тунци…, 1998, с. 78], где фигуры всадников, коней, зверей, гор и облаков абсолютно идентичны копёнским и катюшкинским рельефам. Та же динамика летящих в галопе коней; всадники, стреляющие назад в прыгающих зверей; те же горы, поросшие лесом, облака, цилини [Го Юйхай, 1996, с. 97; Ван Ганхуай, 2004, с. 196–197] – все, как на найденных рельефах.

О распространенности этих изображений говорит большое количество видов подобных зеркал, а также значительная вариативность поз всадников и зверей, т.е. налицо сюжеты с традиционными персонажами средневекового Китая. Некоторое сходство рисунков со среднеазиатскими мотивами объясняется влиянием на танское изобразительное искусство сасанидских сюжетов [Даркевич, 1976, с. 71–73; Feltham, 2010, p. 4].

Помимо зеркал изображения сцен конной охоты часто встречаются на китайских тканях [Лубо-Лес-ниченко, 1994, с. 87, рис. 73] и посуде. Наглядным примером может служить серебряный сосуд с гравированными сценами конной охоты, найденный близ Красноярска в начале XVIII в. [Strahlenberg, 1730, Tab. III–E, IV–A, B]. Серебряный кубок времен династии Тан был найден в 1963 г. в Сиане, пров. Шаньси (Китай, Нанкинский музей). На нем изображены те же персонажи: стреляющий из лука всадник, лань, кабан, облака.

Не менее показательны и подвески в виде облаков из Катюшкино. Облака баоюнь – это, можно сказать, символическое, знаковое изображение в Китае времен династии Тан. Чтобы убедиться в этом, достаточно просмотреть любую коллекцию бронзовых зеркал той эпохи. Эти облака изображались не только на небе, но и для передачи динамики движения, имитируя «пыль из-под копыт», а также использовались танскими мастерами как элемент декора. Смысловая нагрузка этого образа – усиление благожелательной символики всего изображения.

Для полноты картины необходимо отметить появление в последнее время нескольких новых находок из района Копён (рис. 5). В частности, фигур всадника [Азбелев, 2010, с. 75, рис. 1, 1 ] и прыгающего влево тигра, имеющих явное стилистическое сходство с аналогичными предметами из Катюш-

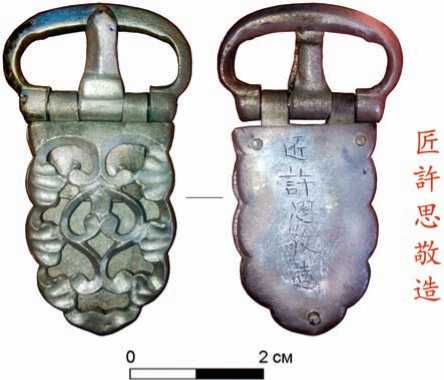

Рис. 5. Серебряная пряжка с китайской надписью из района Копён.

кинского клада. Кроме того, в обоих собраниях близкое сходство наблюдается также среди других бляшек сбруи.

Не менее любопытна изящная серебряная пряжка с гравированной китайской надписью 匠許思敬 造 на обратной стороне щитка (см. рис. 5). Надпись гласит «Изготовлено с почтением (мастером) Цзян Сюйсы». Предмет орнаментирован растительным декором, имеющим определенную близость с декором некоторых фаларов Катюшкинского клада (рис. 4, 2 ). Не исключено, что эти случайно обнаруженные предметы были утрачены ранее во время грабительских раскопок бугровщиками или «черными копателями».

Говоря о явных параллелях между предметными комплексами из Копёнского чаатаса и Катюш-кинского клада, можно упомянуть еще ряд предметов. Среди них бляха-подвеска с изображением двух птиц со скрещенными шеями. Катюшкинская находка и фрагмент бляхи с двумя утками из Копён [Киселёв, 1949, табл. LVII, рис. 7] также имеют китайские «корни». В аналогичной позе изображены две птицы на бронзовой прорезной пластине из Северного Китая еще хуннского времени [Кан Ин Ук, Богданов, Леонтьев, 1999, рис. 2, 9 ]. В Минусинском краеведческом музее хранится бронзовый зажим (инв. № 6450) с изображением птиц со скрещенными шеями – популярный мотив декорирования в искусстве средневекового Китая, который был широко распространен как в декоре металлических изделий, так и в живописи. В Китае птицы со скрещенными шеями означали пожелание семейного благополучия, супруже ской верности.

Не менее важно и то, что фалары в виде цветочной розетки из комплекта фурнитуры, происходя- щие из Катюшкинского клада (см. рис. 4, 2), также имеют достаточно представительные аналогии. Известно огромное количество скульптурных изображений коней из погребений танского времени [Крюков, Малявин, Софронов, 1984, с. 164], на которых присутствуют аналогичные фалары. Крупные бляхи-подвески, подобные найденным, украшали нагрудный и накрупный, а иногда налобный и нащечный ремни сбруй, представленных на этих керамических фигурках. Мастерская проработка изображений элементов украшения сбруи позволяет говорить о сложившемся иконографическом стиле, который воспроизводил реальный парадный убор верхового коня времен правления династии Тан (см. рис. 2).

Необходимо заметить, что фестончатые края найденных фаларов повторяют формы танских блюд и зеркал. При этом 13 подвесных литых позолоченных сбруйных блях, найденных в тайнике № 2 шестого кургана Копёнского чаатаса [Евтюхо-ва, 1948, рис. 66], отличаются от сходных изделий из Катюшкино только сюжетом (два противостоящих льва).

Ременные накладки, наконечники ремней и бронзовые щитковые пряжки, найденные у д. Катюшкино, также полностью идентичны копёнским [Там же, рис. 41, 56], совпадают стиль, форма, размеры, золочение. Накладки с фестончатым контуром, так называемого тюркского типа, были широко распространены в Евразии. Через посредство Танского Китая они получили распространение в Южной Сибири и на Дальнем Востоке [Крюков, Малявин, Софронов, 1984, с. 155–157]. Так, подобные по форме и размеру ременные накладки найдены в Западном Приамурье, они датируются концом IX в. [Нестеров, Савин, Колмогоров, 2016, с. 85–86, 88].

Не менее показательны железные пряжки от подпружных ремней. Аналогии этим предметам также можно обнаружить среди находок Копён-ского чаатаса [Евтюхова, 1948, рис. 45]. По мнению ряда исследователей, такие пряжки появились ок. VIII в. и, имея широкий ареал распространения, просуществовали вплоть до XI в. [Гаврилова, 1965, с. 34; Длужневская, 1990, с. 68–79; Кубарев, 1992, с. 26–27]. Такая хронология предметного комплекса из Катюшкинского клада позволяет отнести его к периоду Кыргызского каганата, существовавшего на территории Хакасии в конце I тыс. н.э. Торевтика этой эпохи являлась продуктом интенсивных и разнообразных контактов, что в полной мере нашло отражение в наборе предметов конской сбруи и отделки жесткого седла, представленном в Ка-тюшкинском кладе.

Работа выполнена по проекту НИР ИАЭТ СО РАН № 0329-2019-0007 «Изучение, сохранение и музеефи-кация археологического и этнокультурного наследия Сибири».

Список литературы Средневековый клад конской упряжи из Хакасии

- Азбелев П.П. Древние кыргызы. Очерки истории и археологии [Электронный ресурс]. – URL: http://kronk.spb.ru/mono/mono.htm (дата обращения: 15.03.2015).

- Азбелев П.П. К истории седельного декора // Древности Сибири и Центральной Азии. – 2010. – № 3 (15).– С. 75–91.

- Археология СССР. – М.: Наука, 1992. – Т. 10. Степная полоса азиатской части СССР в скифо-сарматское время. – 494 с.

- Астафьев А.Е., Богданов Е.С. Жертвенные приношения вещей гуннского облика в каменных оградах Алтынказгана на восточном берегу Каспийского моря // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2018. – Т. 46, № 2. – С. 68–78.

- Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. – Ч. 1. – 382 с.

- Богданов Е.С. Звери и птицы на обкладках гуннских седел Мангышлака // Тр. САПИ. – М.; Кемерово: Кузбассвузиздат, 2017. – Вып. XI. Изобразительные и технологические традиции ранних форм искусства. – С. 65–77.

- Ван Ганхуай. Саньхуай тан цан цзин (Зеркала в коллекции храма Саньхуай). – Пекин: Вэньу чубаньшэ, 2004. – 281 с. (на кит. яз.).

- Гаврилова А.А. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племен. – М.; Л.: Наука, 1965. – 144 с.

- Гаврилова А.А. Новые находки серебряных изделий периода господства кыргызов // КСИА. – 1968. – Вып. 114. – С. 24–30.

- Го Юйхай. Гугун цан цзин (Зеркала в коллекции музея Гугун). – Пекин: Цзыцзиньчэн чубаньшэ, 1996. – 206 c. (на кит. яз.).

- Даркевич В.П. Художественный металл Востока VIII–XIII вв.: произведения восточной торевтики на территории европейской части СССР и Зауралья. – М.: Наука, 1976. – 199 с.

- Длужневская Г.В. Проблема датировки памятников енисейских кыргызов в Туве // Информ. бюл. МАИКЦА. – М.: Наука, 1990. – № 16. – С. 68–79.

- Евтюхова Л.А. Археологические памятники енисейских кыргызов (хакасов). – Абакан: ХакНИИЯЛИ, 1948. – 109 с.

- Евтюхова Л.А., Киселёв С.В. Чаа-тас у села Копёны // Тр. ГИМ. – 1940. – Вып. XI. – С. 21–54.

- Кан Ин Ук, Богданов Е.С., Леонтьев Н.В. Ажурная пластина ордосского типа из Минусинского музея // Древности Алтая. Известия лаборатории археологии. – Горно-Алтайск: Горно-Алт. гос. ун-т, 1999. – № 4. – С. 159–163.

- Киселёв С.В. Древняя история Южной Сибири – М.; Л.: ИА АН СССР, 1949. – С. 351–352. – (МИА; № 9).

- Кожин П.М. Китай и Центральная Азия до эпохи Чингисхана: проблемы палеокультурологии. – М.: Форум, 2011. – 368 с.

- Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В. Китайский этнос в средние века (VII–XIII вв.). – М.: Наука, 1984. – 336 с.

- Кубарев В.Д. Палаш с согдийской надписью из древнетюркского погребения на Алтае // Северная Азия и соседние территории в средние века. – Новосибирск: Наука, 1992. – С. 26–36.

- Лубо-Лесниченко Е.И. Китай на Шелковом пути: шелк и внешние связи древнего и раннесредневекового Китая. – М.: Наука, 1994. – 326 с.

- Люйшунь боугуань цан тунцзин. Люйшунь боугуань бянь (Бронзовые зеркала из коллекции музея города Люйшунь. Фонды музея г. Люйшунь провинции Ляонин). – Пекин: Вэньу чубаньшэ, 1997. – 250 c. (на кит. яз.).

- Маршак Б.И. Согдийцы в Китае и китайцы в Согде (по произведениям искусства) // Отделу Востока 80 лет. – СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2000. – С. 43–48.

- Нестеров С.П., Савин А.Н., Колмогоров Ю.П. Раннесредневековый предметный комплекс ювелира-литейщика из Западного Приамурья // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2016. – Т. 44, № 2. – С. 81–90.

- Пшеницына М.Н., Хаврин С.В. Исследование металла клада литейщика Ай-Дай (тесинская культура) // Древняя металлургия Саяно-Алтая и Восточной Азии. – Абакан: Эхимэ, 2015. – С. 70–74.

- Чжао Мин, Хун Хай. Гудай тунцзин (Бронзовые зеркала древности). – Шанхай: Чжунго шудянь, 1997. – 182 c. (на кит. яз.).

- Чжунго цинтунци цюаньцзи. Тунцзин (Полное собрание изделий из бронзы Китая; т. 16: Зеркала). – Пекин: Вэньу чубаньшэ, 1998. – 160 c. (на кит. яз.).

- Bronze Mirrors from the Lüshun Museum Collection / ed. the Lüshun Museum. – Beijing: Wenwu Publ. House, 1997. – 250 p. (in Chin.).

- Feltham H.В. Lions, Silks and Silver: The Infl uence of Sasanian Persia, Sino-Platonic Papers, 206. 2010. August. [Электронный ресурс]. URL: http://sino-platonic.org/complete/spp206_sasanian_persia.pdf (дата обращения: 15.03.2013).

- Marschak B. Silberschatze des Orients. – Leipzig, 1986. – 438 S.

- Strahlenberg Ph. Das Nord und Ostliche Theil von Europa und Asia. – Stockholm, 1730. – 474 S.