Средневековый могильник Проспихинская Шивера IV на Ангаре

Автор: Мандрыка П.В., Сенотрусова П.О.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Охранно-спасательные исследования ИАЭТ СО РАН на объектах культурного наследия Азиатской России

Статья в выпуске: XVI, 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521702

IDR: 14521702

Текст статьи Средневековый могильник Проспихинская Шивера IV на Ангаре

Могильник приурочен к первому культурному слою памятника, который представлен темно-серой поддерновой песчаной супесью распространенной по всей площади раскопа. Мощность слоя от 5 до 20 см. На многих участках раскопа слой частично поврежден, в результате лесосводных работ прошлого века.

Некрополь располагается в основании мысовидной поверхности террасы на ее возвышенном участке. Строгой системы в расположении погребений на могильнике не выявлено, тем не менее, могилы располагаются своеобразными «кустами», где «ряды» могил ориентированы в северном направлении. Погребения находятся как у края террасы, на русловом валу, так и за русловым валом, на поверхности в глубине террасы, до 40 м от края.

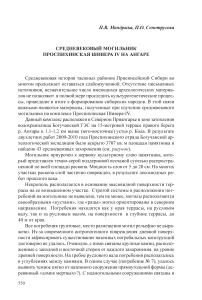

Все погребения грунтовые, место размещения могил рельефно не выражено. Из-за современного антропогенного повреждения дневной поверхности зафиксировать существование наземных погребальных конструкций достоверно не удалось. Очевидно, с ними связаны крупные камни, расположенные с западной и восточной сторон от каждого захоронения, на уровне древней поверхности. На гребне руслового вала погребения располагались в углублениях между камнями. В одном случае (погребение № 7), удалось выявить темное пятно от наземного сооружения прямоугольной формы (деревянный «домик мертвых»?). С надмогильными сооружениями связаны и р. Ангара

План-схема планиграфии некрополя Проспихинская Шивера IV.

часто встречаемые железные скобы, огибавшие прямоугольные детали деревянных конструкций.

Погребения выполнены по одному обряду - трупосожжению на стороне. При этом в элементах погребальной обрядности наблюдается заметная вариативность. Захоронения устраивались в ямах квадратной, прямоугольной или округлой формы, их размеры варьируют от 20х20 см до 60х80 см. В ямах размещалось различно количество кальцинированных костей человека – от 0,1 до 2,5-3 кг. Отмечается вариативность и во фрагментах костей скелета – встречаются обломки черепа, туловища, конечностей.

Погребения различны по количеству и составу сопроводительного инвентаря, что, по всей видимости, объясняется как половозрастным различием погребенных, так и разновременностью могил. Так в северной части некрополя выделяется группа небольших по размеру погребений, в которых инвентарь представлен единичными предметами. В то же время в центральной части могильника располагаются захоронения, где количество сопровождавших предметов превышает сотню экземпляров. В целом, погребальный инвентарь достаточно разнообразен, он включает оружие, орудия труда, элементы конского снаряжения, наборные пояса, детали одежды, украшения и т.д. Всего коллекция предметов из захоронений составляет 1332 экземпляра. Проспихинские материалы выделяются на общем фоне не только своим количеством, но и качеством. Для них характерно достаточно большое количество «престижных» предметов, большинство которых на территории нижней Ангары являются «импортными». К ним относятся наборные пояса, многочисленные украшения из цветных металлов, некоторые виды оружия.

В эпоху средневековья погребения, выполненные по обряду трупосо-жжения на стороне, известны как на территории нижнего течения р. Ангары [Гревцов, 1988; 1989; Леонтьев, Дроздов, 1996; 2003; Леонтьев, Ермолаев, 1992; Привалихин, 1993; Лысенко, Гревцов, 2006 и др.], так и на сопредельных территориях [Мандрыка, 2006; Мандрыка, Фокин, 2005; Скобелев, Митько, 2007 и др.]. При этом, по ряду признаков (наличию надмогильных камней, размеру могил, составу инвентаря и др.) они близки к изученным погребениям на комплексе Проспихинская Шивера-IV, что позволяет уже сейчас говорить о существовании единой культурной общности на достаточно обширной территории южно-таежной зоны Средней Сибири в средние века.

Для этого района большинство исследователей отмечали значительную роль южного влияния, связанного с кыргызской экспансией на север в таежную зону [Леонтьев, Дроздов, 1996; 2003; Леонтьев, Ермолаев, 1992; Привалихин, 1993; Мандрыка, Фокин, 2005; Лысенко, Гревцов, 2006], что нашло отражение в погребальном обряде трупосожжения на стороне. Однако, новые данные позволяют говорить и о других возможных направлениях культурных контактов нижнеангарского населения, прослеженных как по деталям обряда, так и по предметному комплексу. В число этих территорий следует включить южно-таежную зону Западной Сибири и Урала, Алтай и Дальний Восток. Определение характера и особенностей этих связей станет задачей дальнейших исследований.

В настоящее время вопрос датировки могильника еще не решен до конца, но уже понятно, что функционировал он не одно столетие, что подтверждается как его планиграфией, так и наборами погребальных комплексов. По всей видимости, нижняя хронологическая граница некрополя устанавливается не древнее VIII в. н.э. и захоронения производились на нем до XIV в. включительно. Важно отметить, что известен он был местному населению и гораздо позже. На это указывает находка русских монет XVIII в. на поми-нальных(?) комплексах могильника. Нельзя исключить, что этот могильник был указан на «Чертеже земли Енисейского города», составленном С. Ремезовым в 1701 году [Чертежная…, 1882, л. 16].

Таким образом, материалы могильника Проспихинская Шивера-IV охватывая период развитого и частично позднего средневековья, являются на сегодняшней день наиболее информативным комплексом на территории Северного Приангарья. Дальнейшие исследования результатов полевых работ позволят существенно дополнить имеющуюся информацию об истории данного региона.