Средний и поздний голоцен Кулунды (климат, растительность, человек)

Автор: Рудая Н.А., Папин Д.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XIX, 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521985

IDR: 14521985

Текст статьи Средний и поздний голоцен Кулунды (климат, растительность, человек)

Юг Западной Сибири является важнейшей транзитной территорией, связывающей центральноазиатские степи и североазиатскую тайгу. Уникальность региона отражена и в культурном многообразии археологических памятников неолита, бронзового, железного и средних веков.

Палеоэкологические данные, полученные с юга Западной Сибири, а также прилегающих территорий Монгольского Алтая и Казахстана, показали пространственную и временную вариабельность голоценовых изменений растительности и климата [Blyakharchuk et al., 2004, 2007; Rudaya et al., 2009, 2012, 2013; Tarasov et al., 1997]. Это определяется важной ролью Алтайских гор, которые разделяют крупный регион на три географические части. Реконструкции предполагают разные механизмы, определяющие послегляциальную динамику природных условий территории.

Первая половина голоцена Северного Казахстана была более аридной, чем сейчас. Поворот к более влажному климату состоялся только во второй половине голоцена, когда вся территория от Балтийского моря до Северного Казахстана и Южной Сибири находилась под контролем атлантических воздушных масс. Палеозаписи из Российского Алтая предполагают наличие двух максимумов увлажнения в течение последних 12 тыс. лет. Раннеголоценовый максимум, связанный с летним муссоном, больше проявился в восточной части региона. Позднеголоценовый максимум, обусловленный западным воздушным переносом, выражен в основном в западной части Российского Алтая, что согласуется с общей схемой развития природы Северного Казахстана, Барабы и Кулунды.

В 2010 г. получена колонка донных отложений оз. Большое Яровое (самое глубокое бессточное озеро Кулундинской депрессии). Данные палео-магнитного, палинологического и диатомового анализов легли в основу палеоэкологической реконструкции (детали см.: [Rudaya et al., 2012]).

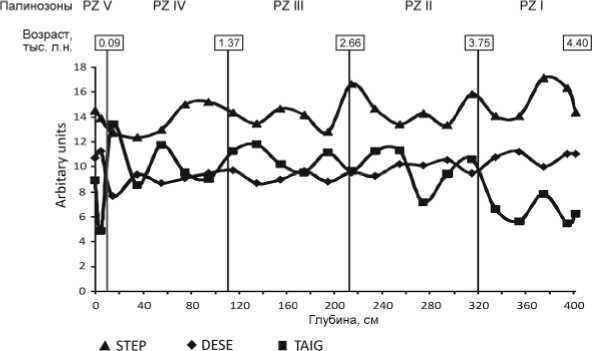

Интерпретация результатов предполагает доминирование степных сообществ на западе Кулунды в течение последних 4,4 тыс. лет (см. рисунок ). Аридный и теплый климат реконструируется в интервале 3,75–4,4 тыс. л.н., когда полупустынные степи распространились в западной части региона. Распространение сосны обыкновенной ограничивалось речными долинами, хотя березовые колки были широко развиты. Резкое сокращение пыльцы маревых и увеличение доли хвойных отмечено после 3,75 тыс. л.н., что отражает распространение хвойных лесов на западе Кулунды вплоть до ~1860 г.

Начало позднего голоцена (после 2,6 тыс. л.н.) характеризуется господством степей с развитием березовых и сосновых лесов по долинам рек и понижениям. Количественные реконструкции типов растительности демонстрируют сокращение веса степного биома между 1000 и 1860 гг. и увеличение веса биома холодных листопадных лесов с доминированием около 1720–1860 гг. Это событие может быть соотнесено с окончанием малого ледникового периода в регионе. В целом, интервал с 1000 до 1860 гг. реконструируется как наиболее прохладный и гумидный на протяжении последних 4,45 тыс. лет.

После 1860 г. распространились открытые степные ландшафты с участием полупустынной растительности и фрагментарными березовыми колками. Параллельно шло резкое сокращение хвойных лесов в западной Кулунде.

Хронологически нижней части колонки соответствует вторая половина эпохи ранней бронзы (см. таблицу ), которая представлена археологическими культурами местного происхождения или связанными с миграциями с территории Северного Казахстана [Редников, 2010].

Типы растительности (биомы), реконструированные по палинологической записи озера Большое Яровое (Кулунда).

STEP – степь; DESE – пустыня; TAIG – тайга.

s

у

s г»

s г»

3 3

3 у

^

53 3 3 Q у

и

3 з

3 a s з s

« 3 3

3 г» 3

3 г» У

« co

|

s 5 ri о У |

s 3 & 8 P 8 ° Ч о В а S § § |

Д У S 2 р и я о Й Р Р я о _ н S & g « >О Soh Я 2 ° & ^ О ° и О Р О ° « >, о £ р 5 ° а ° о а В 5 » я о я 3 О В S я я Ь В р Й ° ° m о a « 8 я 2 & g «2 оД |

3 3 о к 3 ^ |

3 О g 3 Я О УН Ч 2 ю н v у 3 В у v 3 й ^ >> у у |

3 3 3 о g У 3 У ч У СО |

У 3 У 3 У 2 3 3 9 £ s- а о я >Я о 3 н в 8 О Рн |

|

|

у & & |

3 3 Н н 3 Р н 5 S 8 И S S И я я S р н 2 >я у 8 ° Я £ Оми |

С 3 о у й

3 м з Б § в а ® О 8 3

° у о в ° в 4 8 я КНР го Дим |

3 н в И * S 3 з 18 я ° р S я Я о В 2 н К а ё Рн О |

s Н я я а § 5 >s Си V в В В ч УН § а й ой о 3 g 3 у у § 8 ё Р з 8 2 g О |

5 я )3 3 3 3 2 3 3 3 3 О |

3 о У 3 3 & си 5 у 3 О § 2 s 3 си < |

|

|

S H &VO 8 8 s ° g s s о л Cl g о Q II |

3 3 ю & )3 н 3 у % у “ а w >3 У 3 Я о и Н Я Я Я Я О Р >о а >. р И ^ Д |

у о н и 2 з о 2 у з 2 § 3 о >3 о s О 3 3 а Щ з 2 з аз^Лй И < И и н |

О к 3 )3 й со 3 О о р 2 й S t^ и |

сЗ 8 й И 2 н |

р о я р & ° я а « >Я и £ 8 о Р 2 ГО |

3 3 со 3 У к )3 g я У д |

3 У 3 У 3 & 3 3 g 3 3 У У со |

|

у У & о о g 1 Q C О & X |

3 у Si 7 S |

3 о 7 О\ 7 |

3 S 3 7 |

3 У С |

3 7 S |

3 У С |

со 3 S ОО 7 У с |

Наиболее ярким образованием того времени была елунинская археологическая культура, хозяйственная деятельность которой включала животноводство при доминировании малого рогатого скота [Косинцев, 2005].

Период с 1795 по 710 гг. до н.э. отмечен важными изменениями в этнокультурной истории региона: нижняя граница соответствует концу эпохи ранней бронзы, а верхняя граница – рубежу бронзового и железного веков. Около XVIII в. до н.э. на Алтае отмечен значительный приток мигрантов (андроновская культура) с территории Центрального Казахстана. Хозяйство носителей новой культурной традиции имело ярко выраженный животноводческий характер при преобладании крупного рогатого скота. С дальнейшим развитием этой традиции связана эпоха поздней бронзы, когда в регионе стало формироваться хозяйство кочевнического типа. Надежно фиксируется изменение состава стада: увеличивается доля малого рогатого скота и лошади [Кирюшин, Косинцев и др., 2010]. Данный тренд хорошо коррелируется с увеличением увлажнения в тот период, что привело к увеличению снежного покрова зимой. В такой ситуации в системе жизнедеятельности древнего населения на первое место вышла лошадь и малый рогатый скот с их способностью к тебеневанию. Новый хозяйственно-культурный тип окончательно оформился в раннем железном веке и существовал в регионе вплоть до начала активного экономического освоения региона русскими переселенцами.

Начало средних веков совпало с увеличением облесения Кулунды, а также со значительными миграциями населения. Вторая половина I тыс. н.э. тесно связана с тюркской культурой, появлением первого и второго тюркского каганатов. С первой половины XIII в. Алтай был втянут в орбиту монгольского влияния. Период с XV по XVI вв. – «белое пятно» в археологическом отношении. Археологические памятники этого времени неизвестны, нет упоминаний и в письменных источниках [Тишкин, 2007]. Возможно, это связано с неблагоприятными для ведения традиционного хозяйства климатическими условиями. Зафиксировался пик похолодания, вследствие чего часть населения откочевала на южные территории.

В конце XVII – начале XVIII в. Кулундинская равнина стала местом кочевки племен монголоязычных телеутов. После их переселения в середине XVIII в. степные пространства Алтая оказались свободными и активно колонизировались русскими переселенцами [Булыгин, 1967]. Основной поток шел в Рудный Алтай, что связано с деятельностью Ко-лывано-Воскресенских горных заводов. Только с рубежа XIX–XX вв. значительные массы крестьян начали селиться в степной Кулунде. С этого времени лесные массивы Кулунды начали сокращаться, а открытые степные группировки получили наибольшее распространение. В настоящее время природа Кулундинской равнины значительно изменена экономической деятельностью населения.