Средний класс в регионах СЗФО: возможности расширенного воспроизводства

Автор: Соловьева Татьяна Сергеевна, Шабунова Александра Анатольевна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное развитие

Статья в выпуске: 4 (34), 2014 года.

Бесплатный доступ

В современной экономической и социальной ситуации приоритетной задачей государства является поддержание постоянного инновационного развития всех сфер жизнедеятельности общества, вследствие чего особенно актуальным видится формирование среднего класса как гаранта стабильности общества за счёт таких качеств его представителей, как ответственность, высокая социальная активность, сознательность. Поэтому в изучении численности и структуры среднего класса в настоящее время состоит одна из основных целей современной социологии. В данной статье на материалах социологических опросов населения Вологодской области и СЗФО 2008-2013 гг. проведено исследование среднего класса региона, рассмотрены подходы к его изучению и оценке масштабов, в соответствии с которыми предпринята попытка определения его численности. Предложена внутренняя структура среднего класса региона, составлен портрет типичного представителя данной категории. Выявлено, что, вследствие ряда социально-экономических причин, социальная мобильность среднего класса региона является низкой, что ставит под угрозу достижение показателей его численности, определенных Стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 2020 года.

Социальная структура, средний класс, самоидентификация, социальная мобильность

Короткий адрес: https://sciup.org/147109620

IDR: 147109620 | УДК: 316.342(470.12)

Текст научной статьи Средний класс в регионах СЗФО: возможности расширенного воспроизводства

Социальное расслоение является одной из наиболее обсуждаемых и значимых проблем современной экономики. Социум представляет собой иерархично выстроенную структуру в виде пирамиды, состоящей из групп с более высокими статусами на вершине и более низкими статусами у основания. В обобщенном виде можно выделить три социальных слоя – верхний, средний и нижний, из которых средний видится наиболее значимым для развития общества и государства.

Многие исследователи придерживаются мнения, что именно средний класс может стать основой для продвижения (осуществления) модернизационных преобразований [6, 7, 9, 17], так как люди, его составляющие, обладают значительным креативным потенциалом, высокой социальной активностью, то есть характеристиками, играющими важную роль в формировании высококачественного человеческого капитала, необходимого для становления инновационной экономики. Средний класс объединяет в себе высококвалифицированные кадры, отличающиеся профессионализмом, имеющие стабильный доход, который они тратят на приобретение наилучших по соотношению цена/качество товаров и услуг, тем самым формируя своим спросом рынок и стимулируя развитие промышленности и сферы услуг. В то же время средний класс «является основным производителем и потребителем массовой, городской культуры, представляющей собой основу национальной культуры» [5].

Эксперты подчеркивают, что в основу формирования и развития сильного гражданского общества должна быть положена «государственная политика, связанная с укреплением позиций среднего класса, способного выступить гарантом стабильного и поступательного развития России, а также носителем ее инновационного потенциала. Темп экономических, политических, социальных преобразований в значительной мере будет зависеть и от возможно быстрого формирования основы любого развитого современного государства – среднего класса» [13].

Постоянное увеличение численности среднего класса, представительство которого к 2020 г. должно составить не менее 55–60% населения РФ, является одним из важных целевых ориентиров Концепции долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 г. [12, с. 7]. На пути к модернизации российского общества актуальность исследований среднего класса определяется его возможностью выступить в качестве основы стабильного развития России и наращивания ее инновационного потенциала.

Обоснование необходимости формирования среднего класса многократно отмечалось в посланиях Президента России Федеральному Собранию РФ начиная с 1998 г. (табл. 1) . В. Путин в своей программной статье, опубликованной перед выборами Президента РФ в 2012 г., указывал на то, что в России средний класс «должен расти дальше, стать большинством в обществе,

Таблица 1. Задачи и значение среднего класса в посланиях Президента России Федеральному Собранию РФ

Президент Понимание важности формирования среднего класса Б.Н. Ельцин Масштабный и устойчивый средний класс – это основа гражданского общества и стабильности конституционного строя; задачи подъема страны и формирования среднего класса теснейшим образом взаимосвязаны, именно он в состоянии стать опорой и двигателем подъема российской экономики [Послание 1998]. В.В. Путин Необходимо формирование среднего класса за счет роста малого и среднего бизнеса, который нуждается в государственной поддержке [Послание 2007]. Д.А. Медведев «Идеальный» представитель среднего класса (имеется в виду идеал, к которому, по мнению Д.А. Медведева, необходимо стремиться в будущем), во многом схожий с представителем западного среднего класса. Это талантливый, критически мыслящий, проявляющий гражданскую активность, интеллектуально свободный, ответственный гражданин, который ценит общественную стабильность и уважает закон, может брать на себя ответственность за положение дел в своем поселке, городе, понимает, что только активная позиция приводит в движение тяжелую машину государственной бюрократии [Послание, 2009]. Источники: Послание Президента России Б.Н. Ельцина Федеральному Собранию РФ «Общими силами – к подъему России». 1998 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.intelros. org/lib/elzin/ (дата обращения: 24.03.2014); Послание Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию РФ. 2007 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: (дата обращения: 24.03.2014); Послание Президента России Д.А. Медведева Федеральному Собранию РФ. 2009 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: (дата обращения: 24.03.2014). пополниться за счет тех, кто тащит на себе страну: врачей, учителей, инженеров, квалифицированных рабочих» [16].

Понимание важности среднего слоя, забота о его благополучии во многих развитых странах является приоритетным направлением государственной политики. В Послании 2013 г. Конгрессу США Б. Обама подчеркнул, что «главная долгосрочная задача нынешнего правительства США – это восстановление роли среднего класса как двигателя американской экономики» [21].

Президент Франции Ф. Олланд в своей предвыборной платформе предлагал «поднять Францию на ноги» путём создания инвестиционного общественного банка, финансирующего развитие малых и средних предприятий, содействующего экологической и энергетической конверсии промышленности, превращения малых и средних предприятий в экономический приоритет для Франции, оказания помощи новым технологиям и «цифровой экономики» [8], делая основную ставку на укрепление позиций среднего класса в стране.

Признание важной роли и понимание необходимости формирования и поддержки среднего класса, тем не менее, не помогло разработать четкий теоретикометодологический подход к оценке его масштабов.

Обратимся к сущности категории «средний класс». Формирование понятия «средний класс» имеет долгую историю, однако смысл, вкладываемый в него на разных этапах развития научного знания, менялся в зависимости от социально-экономических условий жизнедеятельности общества. Уже у Аристотеля можно обнаружить деление общества на три части, к которым он отнес богатых, неимущих и тех, кто посередине между ними. Он отмечал, что «то государство, где средний класс более многочислен и силен, чем другие два класса вместе взятые, наиболее стабильно и лучше управляемо» [2, с. 148-151]. Основные подходы к пониманию данной категории представлены в таблице 2 .

Не менее сложной является задача идентификации данной страты. Существует несколько вариантов определения чис-

Таблица 2. Основные подходы к трактовке термина «средний класс»

Таким образом, понятие «средний класс» характеризуется довольно широким набором критериев, однако основой для отнесения индивида к определенной страте служит его материальное положение, уровень образования. Вместе с тем представители среднего класса должны обладать высокой степенью вовлеченности в общественную и культурную жизнь.

По нашему мнению, под средним классом следует понимать занятое, социально активное население с высшим и средним специальным образованием, отождествляющее себя со средним классом, обладающее существенным культурным капиталом и стабильным доходом, позволяющим удовлетворять широкий спектр потребностей.

Численность среднего класса в России в оценках экспертов колеблется в пределах от 3% («идеальный средний класс») до 30– 60% («перспективный средний класс») в зависимости от метода оценки [1, с. 28-36].

Таблица 3. Сравнение критериев выделения среднего класса

Страна Критерии выделения среднего класса Количественные значения Россия Высокий уровень профессионального образования Уровень дохода Образцы (уровень) потребления Стиль жизни Уровень самоидентификации > 6 прожиточных минимумов Украина Уровень самоидентификации Уровень образования Материальное самочувствие Характер занятости 1000 долл. в месяц Белоруссия Наличие собственности Уровень дохода Уровень образования Престиж профессии Уровень самоидентификации Образ жизни Система ценностей и менталитет 2–3 минимальных потребительских бюджета Германия Уровень дохода Уровень образования Профессиональная принадлежность 1130–2420 евро в месяц Китай Уровень образования Уровень дохода Профессиональная принадлежность 10–100 тыс. юаней США Уровень дохода Уровень образования Уровень самоидентификации Использование кредита 25–100 тыс. долл. в месяц Источники: Соколова Г. Состояние и возможности развития среднего класса в Беларуси // Общество и экономика. – 2010. – № 7-8. – С. 199-218; Доброва Т.Г. Средний класс в Украине: субъективное восприятие и реальность // Вестник ОНУ им. И.И. Мечникова. – 2012. – Т. 17. – Вып. 2. – С. 67-75; Чжоу Сяохун. Чжунго чжунчань цзецзи: сяньши ихо гоусян // Тяньцзинь шэхуй кэсюэ. – Тяньцзинь, 2006. – № 2. – С. 60-66; Григорьев Л., Салмина А., Кузина О. Российский средний класс: анализ структуры и финансового поведения. – М.: ЭконИнформ, 2009. – 148 с.; Доля среднего класса в Германии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: , (дата обращения: 24.03.2014);Who is the Middle Class? Retrieved on 200607-25 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: / now / politics / (дата обращения: 24.03.2014).

Наиболее часто для идентификации данной категории специалисты используют следующие критерии: материальное положение (доход, сбережения, собственность), уровень образования, профессиональный статус, культурные ценности и т.д.

За последние 10 лет доля среднего класса в составе населения России выросла с 29 до 42%. Исследователи Института социологии РАН в докладе «Средний класс в современной России: 10 лет спустя» отмечают, что почти две трети его составляют женщины, а основой являются чиновники. Средний класс в России можно считать сравнительно молодым и городским, так как в большинстве своем это люди в воз- расте до 40 лет (60% его численности), проживающие в городах и мегаполисах. Представители среднего класса более уверенно чувствуют себя на рынке труда, однако их готовность инвестировать в свое образование и квалификацию в течение последних лет сокращается, что является общероссийской тенденцией [18]. Увеличение численности среднего класса (особенно той его части, которую составляет чиновничество) становится объяснимым, если учесть, что последние годы зарплата чиновников росла втрое быстрее, чем у остального населения. В итоге общий разрыв в доходах госслужащих и среднего россиянина стал почти трехкратным [11].

Поскольку одним из важных источников информации о среднем классе служат социологические исследования в регионах, дальнейшие рассуждения и выводы мы будем строить на результатах таких исследований, проведенных Институтом социально-экономического развития территорий РАН в Северо-Западном федеральном округе и в Вологодской области1.

По данным опроса, выполненного ИСЭРТ РАН в 2013 году, значительная часть жителей регионов СЗФО относит себя к среднему слою (табл. 4) . В масштабе «город/село ^ регион ^ страна» происходит заметное снижение удельного веса населения, соотносящего себя со средним слоем (от 42 до 59%), и увеличение значений показателей, характеризующих идентификацию населения с низшими слоями общества (от 5 до 13%).

Наиболее представительный для своей местности средний слой отмечен в республиках Коми (70%) и Карелия (67%), наименее – в Мурманской области (52%). В Вологодской области размер среднего слоя примерно равен среднеокружному –

56–58%. Представительство верхних социальных слоев (верхнего и выше среднего) наиболее широкое в Ленинградской области и г. Санкт-Петербурге (15–22%).

Следует также отметить, что доля не определившихся с отнесением себя к той или иной категории возрастает пропорционально размеру территории, в рамках которой производится самоидентификация (от 7% для своего населенного пункта до 15% в масштабе страны) [20].

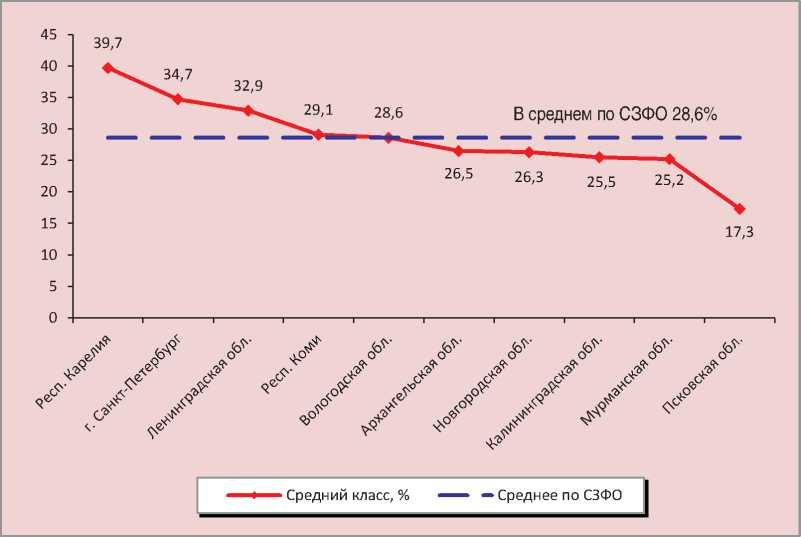

Более точным представляется выделение среднего класса на основе пересечения нескольких критериев, например, по методике Л.А. Беляевой2, с помощью данных о материальном достатке, самоидентификации, о профессиональном статусе и образовательном уровне населения (рис. 1) .

В целом по СЗФО масштабы среднего класса составляют порядка 30%. Из общего ряда выбиваются Республика Карелия (около 40%), г. Санкт-Петербург (35%) и Псковская область (17%). Это обусловлено более высокими самооценкой материального положения и уровнем самоиден-

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос: «К каким социальным слоям Вы относите себя: в своём городе (селе), в регионе и в масштабе своей страны?», СЗФО (в % от числа опрошенных)

|

Варианты ответов |

В своем городе/ селе |

В регионе |

В стране |

|

Верхний слой |

1,7 |

0,9 |

0,9 |

|

Слой выше среднего |

9,4 |

6,5 |

4,7 |

|

Средний слой |

58,8 |

51,7 |

42,2 |

|

Слой ниже среднего |

17,9 |

22,6 |

24,5 |

|

Нижний слой |

5,0 |

6,9 |

13,2 |

|

Затрудняюсь ответить |

7,2 |

11,5 |

14,6 |

1 Выборочная совокупность – более 5000 человек в десяти регионах Северо-Западного федерального округа (Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, республики Карелия и Коми, г. Санкт-Петербург). Объем выборки по каждому региону составляет не менее 400 респондентов, что позволяет с высокой степенью достоверности (ошибка выборки не более 5% при доверительном интервале 95%) судить о ситуации в отдельно взятом регионе и осуществлять межрегиональные сопоставления.

2 Согласно методике Л.А. Беляевой, для определения границ среднего класса и его размера в регионе используются три критерия: 1) самоидентификация со средним слоем общества; 2) материальный достаток на уровне обеспеченных и зажиточных; 3) уровень образования не ниже среднего специального. Пересечение этих критериев позволяет выделить группу, которая может быть идентифицирована как средний класс. Подробнее см.: Лапин Н.И., Беляева Л.А. Программа и типовой инструментарий «Социокультурный портрет региона России» (Модификация – 2010); Рос. акад. наук, Ин-т философии. – М.: ИФРАН, 2010. – С. 60-61.

Рисунок 1. Представительство среднего класса в регионах СЗФО в 2013 г.

тификации со средним слоем в Карелии и Санкт-Петербурге и, соответственно, более низкими показателями в Псковской области.

Используя различные методологические подходы, каждый из которых предполагает определенный набор критериев, более подробно рассмотрим численность среднего класса на примере Вологодской области (табл. 5) . Для расчётов были использованы данные опросов населения Вологодской области, проведенные ИСЭРТ РАН в 2010–2013 годах3.

В зависимости от применяемой методики наполняемость среднего класса Вологодской области составляет от 0,1 до 50%, что в целом отвечает общероссийским данным [6]. В соответствии с первым подходом (отнесение себя к тому или иному социальному слою) около половины населения Вологодской области относит себя к среднему слою. Причем в масштабе «город/ село ^ регион ^ страна» происходит сокращение доли населения, соотносящего себя со средним слоем, и увеличение удельного веса населения, идентифицирующего себя с низшими слоями общества (табл. 6) .

Показатели, полученные на основе мнения населения, как правило, имеют высокие значения, так как на достаточно сложный процесс социальной идентификации личности накладывают отпечаток социально-экономические условия жизни индивида. Большинство людей соотносят себя не столько со средним классом в классическом его понимании, сколько со средним экономическим слоем.

Таблица 5. Доля среднего класса в Вологодской области в соответствии с различными подходами (в % от числа опрошенных)

|

Подходы к оценке среднего класса и их критерии |

Доля в %* |

||

|

2010 г. |

2012 г. |

2013 г. |

|

|

I. Критерий самоидентификации населения со средним классом |

51 |

54 |

50 |

|

30 |

25 |

29 |

|

3,2 |

н.д. |

3,5 |

|

1 |

н.д. |

1 |

|

V. Критерии Всероссийского центра уровня жизни

|

0,1 |

н.д. |

0,1 |

|

* Здесь и далее расчёты выполнены инженером-исследователем ИСЭРТ РАН А.Н. Гордиевской. |

|||

Таблица 6. Распределение ответов на вопрос: «К каким социальным слоям Вы относите себя: в своём городе (селе), в регионе и в масштабе своей страны?», 2014 г. (в % от числа опрошенных)

|

Варианты ответов |

Город / село |

Регион |

Страна |

|

Верхний слой |

0,7 |

0,5 |

0,7 |

|

Слой выше среднего |

7,3 |

5,1 |

3,7 |

|

Средний слой |

55,8 |

50,9 |

41,7 |

|

Слой ниже среднего |

20,1 |

23,9 |

24,8 |

|

Нижний слой |

6,1 |

6,3 |

12,7 |

|

Затрудняюсь ответить |

10,1 |

13,2 |

16,5 |

Увеличив число индикаторов до трёх, а это самоидентификация, материальный достаток, уровень образования (не ниже среднего специального), получим численность среднего класса в Вологодской области: в масштабах населенного пункта – 29% населения, в масштабах региона – 27%; в масштабах страны – 21% (табл. 7). То есть с расширением масштабов от своего населенного пункта до страны у людей уменьшается самоидентификация со средним слоем. Однако на протяжении последних пяти лет данный показатель в рамках каждой территории постоянно увеличивался, за исключением 2010 года, когда произошло резкое снижение самоидентификации населения со средним слоем в связи с последствиями мирового финансово-экономического кризиса.

Таблица 7. Динамика численности среднего класса в Вологодской области (в % от числа опрошенных)

|

Год |

Показатель |

||

|

Город/село |

Регион |

Страна |

|

|

2010 |

13,7 |

11,6 |

8,5 |

|

2012 |

24,5 |

23,5 |

17,7 |

|

2013 |

28,6 |

26,5 |

20,7 |

Таблица 8. Социально-демографические характеристики среднего класса Вологодской области, 2008–2013 гг. (в % от числа опрошенных)

|

Социально-демографические характеристики |

Средний класс |

|||

|

2008 г. |

2010 г. |

2012 г. |

2013 г. |

|

|

21,1 |

13,7 |

24,5 |

28,6 |

|

|

Пол/возраст |

||||

|

Мужчины до 30 лет |

13,3 |

11,7 |

11,2 |

11,7 |

|

от 30 до 60 лет |

26,6 |

25,4 |

22,4 |

23,8 |

|

старше 60 лет |

4,4 |

4,4 |

7,3 |

6,1 |

|

Женщины до 30 лет |

15,5 |

14,1 |

11,6 |

12,6 |

|

от 30 до 55 лет |

32,0 |

33,7 |

31,7 |

28,7 |

|

старше 55 лет |

8,2 |

10,7 |

15,8 |

17,2 |

|

Образование |

||||

|

Среднее специальное (техникум и др.) |

40,5 |

55,6 |

48,3 |

33,3 |

|

Незаконченное высшее (не менее 3 курсов вуза) |

15,5 |

7,8 |

7,3 |

7,0 |

|

Высшее |

41,5 |

35,1 |

42,1 |

59,7 |

|

Послевузовское (второе высшее, аспирантура и др.) |

2,5 |

1,5 |

2,3 |

– |

|

Тип поселения |

||||

|

Город |

83,0 |

74,2 |

72,2 |

83,0 |

|

Село |

17,1 |

25,9 |

27,8 |

17,0 |

Расчёты по методикам, в которых учитывались более узкие критерии (наличие сбережений, автомобиля, образование не ниже высшего и т.д.), показали, что доля среднего класса в регионе не превышает 3%. Основным фактором, ограничивающим расширение данной категории, является низкий уровень доходов населения, что влечёт за собой низкий уровень сбережений и обеспеченности материальными благами, невозможность в полной мере удовлетворять потребности в отдыхе, развлечениях.

Средний класс в Вологодской области, в рамках своего населенного пункта, чаще представлен женщинами (табл. 8) . Возрастной интервал соответствует 30–55 годам. Образование в основном высшее и послевузовское. Среди представителей среднего класса, как правило, больше семейных людей, большинство из которых живет в городах. Основной костяк среднего класса составляют люди «обеспеченные», не имеющие властного ресурса, получившие среднее и высшее профессиональное образование, удовлетворенные своей жизнью.

В целом полученный «социальный портрет» совпадает с данными Института социологии РАН, по оценкам которого типичный представитель российского среднего класса – это «молодая женщина-профессионал из крупного города, с высшим образованием, работающая по специальности, удовлетворенная своим социальным положением, доходом, карьерой и ростом возможностей для предпринимательства. Впрочем, доля предпринимателей среди российского среднего класса небольшая (как и в целом в стране)» [15].

За период 2008–2013 гг. в социальнодемографической структуре среднего класса Вологодской области отмечены некоторые изменения (см. табл. 8). Во-первых, заметно увеличилась доля пенсионеров (2008 г. –15%; 2013 г. – 23%), особенно женщин пенсионного возраста (в два раза). Во-вторых, в 1,5 раза увеличилась доля людей, имеющих высшее образование, и, соответственно, снизилось представительство лиц со средним специальным и незаконченным высшим образованием (в 1,2 и 2,2 раза).

В 2010 г. в ИСЭРТ РАН был разработан собственный алгоритм выявления пред- ставителей среднего класса, включающий следующие критерии:

– среднемесячный доход 2,5 прожиточного минимума в расчёте на 1 человека (более 20 тыс. рублей для Вологодской области в VI квартале 2013 г.);

– самооценка доходов («денег достаточно для приобретения необходимых продуктов и одежды», «покупка товаров длительного пользования не вызывает трудностей»);

– уровень образования не ниже среднего специального;

– должностной статус (рабочий, специалист, руководитель) [10, с. 51].

Для определения состава среднего класса применен кластерный анализ методом К-средних, исключая иттерации. В соответствии со всеми критериями из всего массива населения была выделена категория, составившая порядка 10% населения Вологодской области, разбитая на три подгруппы, схожих по определенным признакам, не выходящим за границы значений критерия, отделяющие один кластер от другого. В итоге образовались кластерные центры, показывающие преобладающие черты представителей каждой группы (табл. 9) .

Таблица 9. Численность страт среднего класса и их кластерные центры в Вологодской области, 2008–2013 гг.

|

Критерий |

Страты среднего класса |

||

|

Нижний слой, «труженики»: 2008 г. – 33%; 2010 г. – 19,8%; 2013 г. –28,2% |

Средний слой, «интеллектуалы»: 2008 г. – 48%; 2010 г. – 69,3%; 2013 г. – 61,6% |

Высший слой, «организаторы»: 2008 г. – 19%; 2010 г. – 10,9%; 2013 г. – 10,2% |

|

|

1. Среднемесячный доход на 1 чел., руб. |

20 – 25 тыс. |

25 – 35 тыс. |

35 – 65 тыс. |

|

2. Оценка собственных доходов |

Денег достаточно для приобретения необходимых продуктов и одежды |

Покупка товаров длительного пользования не вызывает трудностей |

Покупка товаров длительного пользования не вызывает трудностей |

|

3. Уровень образования |

Среднее специальное |

Высшее |

Высшее |

|

4. Должностной статус |

Рабочий |

Специалист |

Руководитель |

Методика позволяет выделить в структуре среднего класса три страты:

-

1. Верхняя страта – «организаторы», составляющие около 10% от общей численности среднего класса. Представители данной группы имеют высшее образование, доход порядка 35–65 тыс. руб. на 1 человека, занимают руководящие должности. Как правило, это предприниматели, мужчины 30–60 лет, имеющие свое дело.

-

2. Самая представительная – средняя страта – «интеллектуалы» (62%), имеющие высшее образование, доход 25–35 тыс. руб., с достаточно высокой покупательной способностью. В основном это высококвалифицированные специалисты социальной сферы (врачи, учителя, журналисты и др.), инженерно-технические работники.

-

3. Нижняя страта, включающая в себя 28% населения, – «труженики». В её состав входят люди, имеющие среднее специальное образование, доход 20–25 тыс. руб., занятые преимущественно на производстве либо в сфере обслуживания.

В случае резкого ухудшения материального положения представители среднего класса в два раза чаще, чем все население в целом, выражают готовность больше работать. Кроме того, обеспеченность материальными благами у данной категории значительно выше, чем у населения в целом: в 2 раза больше людей имеют дачные участки и недвижимость, которой они могут распоряжаться, автомобили иностранного производства, а также сбережения. Для людей среднего класса характерен более высокий культурный капитал: они в 2–3 раза чаще посещают музеи, выставки, театры. Они регулярно занимаются спортом, поддерживают сбалансированное питание, в 2 раза чаще отдыхают за границей.

Как видно из таблицы 9, в Вологодской области под влиянием последствий мирового финансово-экономического кризиса произошло сокращение представитель- ства верхнего слоя среднего класса (19% в 2008 г. против 10% в 2013 г.), увеличение наполнения слоя «интеллектуалов» (с 48% в 2008 г. до 62% в 2013 г.) при одновременном резком снижении численности «тружеников» (с 33% в 2008 г. до 20% в 2010 г.) и последующем ее росте в посткризисную фазу (до 28% в 2013 г.).

Исходя из вышеприведенного нами понимания категории «средний класс», заметим, что материальный достаток людей, входящих в него, должен позволять удовлетворять их насущные потребности, поэтому в число критериев оценки численности среднего класса мы добавили материальную возможность покупать продукты питания и оплачивать услуги. Однако включение данных критериев существенно не изменило внутреннюю структуру среднего класса Вологодской области.

Таким образом, применение большего количества критериев значительно снижает представительство среднего класса в регионе – с 30% при использовании трёх параметров до 0,1% при увеличении количества характеристик до шести.

Социально-экономическая дифференциация нарушает однородность среднего класса, который дробится на отдельные подклассы в зависимости от материального уровня и социального положения индивидов. Высокий уровень неравенства эксперты часто связывают с более широкими возможностями социальной мобильности. В связи с этим оценивать масштабы среднего класса «необходимо в совокупности с показателями социальной мобильности, то есть возможностями перехода из одного класса в другой. Уменьшение проницаемости социальных границ является одной из первостепенных причин ухудшения положения среднего класса, поскольку иначе, сокращаясь, он не способен воспроизводиться за счет притока в него бедных слоев населения» [6, с. 19-28].

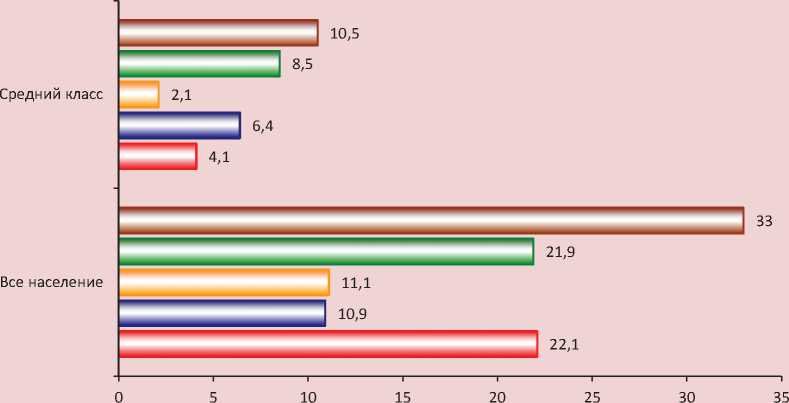

В 2013–2014 гг. в ИСЭРТ РАН было проведено исследование социальной стратификации и социальной мобильности населения СЗФО4, по результатам которого видно, что уровень мобильности всего населения в три раза превосходит мобильность категории, относящейся к среднему классу (рис. 2).

Рисунок 2. Коэффициенты социальной мобильности населения Вологодской области

□ Общий коэффициент мобильности

□ Коэффициент восходящей мобильности

□ Коэффициент нисходящей мобильности

□ Коэффициент структурной (вертикальной мобильности)

□ Коэффициент обменной мобильности

В целом стоит отметить, что социальная мобильность населения Вологодской области составляет 33%, что в среднем на 5–10% ниже, чем в большинстве регионов СЗФО (лидер – Республика Карелия – 47%). Для среднего класса Вологодской области, скорее всего, тот уровень социального положения, которого они достигли, на настоящий момент является «потолком», выше которого сложно подняться. В этом случае целесообразнее было бы говорить о мобильности внутри среднего класса – от верхних его групп к нижним и наоборот. Обменная мобильность показывает степень открытости группы – чем она меньше, тем группа более закрыта и доступ в нее затруднен [4, с. 205-212]. Данный показатель в страте среднего класса составляет всего 4%, что свидетельствует о её труднодоступ-ности для перехода. Это вызывает опасения в отношении воспроизводства среднего класса и дальнейшего сокращения его численности.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что задача, поставленная в Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2020 года, заключающаяся в увеличении доли среднего класса до 65% [14], – трудновыполнима. Для того чтобы повысить проницаемость границ среднего класса и уровень социальной мобильности, необходимо прежде всего снизить влияние факторов, сдерживающих перемещение людей из более низких страт в более высокие. Одним из главных «тормозов» роста среднего класса является низкий уровень доходов населения, который затрудняет доступность различных благ и удовлетворение потребностей индивидов. Кроме того, представителя среднего класса должен отличать высокий уровень культурного капитала, активный культурный досуг, отстаивание социально-политических позиций, наличие достижительных мотиваций, индивидуальная свобода и т.д.

Влияние ограничительных факторов приводит к тому, что социальные лифты работают только в отношении состоятельных или же очень одаренных людей, а для остального населения снижается уровень реального благосостояния и, соответственно, возможность перехода в более высокий социальный слой.

Таким образом, в России и СЗФО в частности средний класс как таковой в настоящее время слабо сформирован. Тем не менее в социальной структуре территориального сообщества присутствует прослойка людей (около 29%), которая отвечает тем или иным требованиям, позволяющим отнести их к среднему классу, хотя она очень неоднородна по своему составу, но при определенных условиях может стать основой для формирования крепкого среднего класса.

Для обособления категории «средний класс» в классическом её понимании в России в первую очередь необходимо преодолеть значительный разрыв между бедными и богатыми. Это возможно осуществить путём проведения следующих мероприятий в области социальной политики:

– уменьшение разрыва между сверхнизкими и сверхвысокими доходами;

– увеличение реального располагаемого дохода и минимального размера оплаты труда;

– повышение прожиточного минимума до уровня стоимости реальной потребительской корзины;

– разработка государственных механизмов регулирования цен на квартиры экономкласса и повышение доступности ипотеки для всех слоёв населения;

– введение прогрессивной шкалы налогообложения.

Однако одного повышения доходов недостаточно, требуется обеспечение доступа к качественному профессиональному образованию, укрепление позиций малого и среднего бизнеса. Последнее возможно за счет перераспределения чистого продукта с помощью введения максимальной (предельной) нормы прибыли; введения норматива разделения прироста чистого дохода от бизнеса на прирост заработной платы и прирост прибыли; установления нормативных фондов оплаты труда, в том числе через установление в тарифных соглашениях и коллективных договорах социальных стандартов оплаты труда работников базовых профессий и др. [3].

Существенное значение в формировании среднего класса имеет социально-трудовая мобильность. Однако её повышению препятствуют неразвитость рынка жилья, несовершенство системы жилищного кредитования и пенсионной системы (отсутствие крупного пенсионного капитала), институт регистрации и т.д. Для решения этих проблем необходимо снизить барьеры для мобильности населения: повысить эффективность функционирования образовательной системы, диверсифицировать производства, оптимизировать бюджетную сферу, стимулировать пенсионные накопления, развивать институты гражданского общества, т.е. проводить эффективную социально-экономическую политику. Только тогда у людей из более низких слоёв появится возможность «вступить» в средний класс, а у людей, относящихся к среднему слою, – стать полноценным средним классом.