Средний неолит полуострова Камчатка

Автор: Понкратова Ирина Юрьевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

При исследовании памятников среднего неолита Камчатки важно установить хронологию и набор критериев для выделения данного периода в древнейшей истории региона. Источниками нашей работы послужили материалы изучения культурных слоев, жилищ и отдельных артефактов 46 археологических объектов. Установлено, что средний неолит Камчатки может быть датирован периодом 4000-1500 кал. л. н. Допустимо предположить, что при возросшей численности населения и изменении экологической обстановки сложился новый уклад жизни населения, связанный с высокоспециализированной комплексной присваивающей экономикой, что привело к формированию отдельной археологической культуры (тарьинской).

Камчатка, вулканическая активность, средний неолит, тарьинская культура, трехгранные наконечники, тесла, посудаиз дерева, плетение, мелкая пластика

Короткий адрес: https://sciup.org/147220435

IDR: 147220435 | УДК: 902 | DOI: 10.25205/1818-7919-2020-19-5-86-102

Текст научной статьи Средний неолит полуострова Камчатка

Периодизация археологических культур и памятников полуострова Камчатка впервые была составлена Н. Н. Диковым, который разделил неолит на ранний («первая ушковская мезолитическая культура»), средний («вторая ушковская мезолитическая культура»), развитый («тарьинская культура») и пережиточный неолит [1977. С. 61, 72; 1979. С. 106–128, 169].

Т. М. Диковой по радиоуглеродному датированию были определены этапы неолита юга Камчатки [1983. С. 167–168]:

-

• ранний – с 5 200 ± 100 (МАГ-306) до 4 210 ± 135 л. н. (МАГ-317);

-

• средний – с 3 450 ± 100 (МАГ-310) до 1 050 ± 100 л. н. (МАГ-722);

-

• поздний – с 950 ± 70 (МАГ-305) до 380 ± 50 л. н. (МАГ-315).

В последующие годы А. К. Пономаренко на основе открытых и исследованных новых памятников выделил ранний неолит с соответствующей ему «ушковско-авачинской культурой бродячих охотников» и развитый неолит «тарьинской культуры оседлых рыболовов». Тарь-инская культура 1, по мнению исследователя, в своем развитии прошла три этапа: развитый – тарьинский (5 200 ± 100 – 2 070 ± 90 л. н.), поздний – кроноцкий (I тыс. н. э.) и пережиточный – налычево-никульский (со II тыс. н. э. до XVII в.) [Пономаренко, 2005; 2014. С. 114– 137].

Изучение в 2004–2011 гг. многослойных стоянок Ушки позволило автору конкретизировать хронологию, особенности этапов их заселения и применить эти данные для уточнения периодизации эпохи камня Камчатки. При этом учитывались материалы археологических памятников региона, исследованных в разные годы (например, [Диков, 1977; Дикова, 1983; Пономаренко, 1985; 2000; 2014] и др.).

К 2020 г. на Камчатке известно около 46 изученных в разной степени археологических памятников, которые могут быть отнесены к периоду среднего неолита (табл. 1). Из них наиболее полно исследованы стоянки Ушки II (слой II), Ушки III, Жупаново (слой III), Большой Камень I, Авача и др. На современном этапе самая ранняя дата получена по углю из культурного слоя на стоянке Извилистая – 3 640 ± 40 л. н. / 4 014–3 856 кал. л. н. (NOSAMS-79250). Нижней границей среднего неолита могут быть даты стоянок Столбовая I (жилище 1) – 2 020 ± 25 л. н. / 2 049–1 919 кал. л. н. (NOSAMS-85971) и Ушки III – 2 070 ± 190 л. н. / 2 491– 1 562 кал. л. н. (МО-354). Таким образом, хронологические рамки среднего неолита Камчатки могут быть ограничены временем около 4 000–1 500 кал. л. н.

Накопленные материалы нуждаются в обобщении, что на основе новых данных позволит выделить хронологические границы среднего неолита, охарактеризовать уклад жизни людей в этот период, связанный с развитием высокоспециализированной комплексной присваивающей экономики, а также выявить общее в материалах стоянок и этнографических коллекциях народов, населявших не только Камчатку, но соседние территории северной части Тихого океана. Решение данных трех исследовательских рабочих задач поможет в достижении цели настоящей публикации, состоящей в общей характеристике истории региона в этот период.

Таблица 1

и

3 св

ч о с

S ч

и

и

Ы)

|

D 04 -н я я св св 3 Я Я св § |

вв н вв я S я к вв © н © © © и |

я я ОО © я © св Я © я |

04 04 7 04 о 04 |

о о 04 04 ОС 04 |

04 04 ОО ОС 04 |

я я ОО © я © © св Я ч © я |

40 ОС ОО 7 о |

04 ОС 7 о 40 |

ос о 7 ос 40 04 |

я я о о ОО © я я © * © св ч © св я св м § о ч я © я ч о к |

ОО ОО 7 04 04 ис -н о 04 04 (N 04 ОО ОС 5 < сл о |

вв а н я я ^ о« н S © у |

я я © |

40 ис 7 04 С4 |

40 ис 7 04 О ОО С4 |

40 Р С4 |

я я о ис ис © Я Я © © д я я © я а св Я св ^ М § О ч я © я ч о к |

40 7 ОС ос о ос -н ос ОО < 5 |

Я Я н я я ^ я S я © н © м |

ОС 0-1 ОО ОС (N Г- 40 04 04 |

ос 04 04 ос 04 |

ОС 04 ос 04 04 04 ос 40 Г 04 04 |

|||||

|

я св*' и |

ОС 04 -н о 04 О 04 |

ОС 04 -н о 04 04 |

ОС 04 -н О 04 04 |

о -н о 40 |

О -н о 04 |

О -Н о 04 04 04 |

о 04 -н о о С4 |

О 04 -н о 40 С4 |

О ОО -н о С4 |

О о 40 ОС -н -н о о ОС тг 04 04 |

О 40 -н о 04 04 |

О о ОС 40 -н -н о о тГ ОС 04 04 |

|||||||||||||||

|

в Й и о я © Я S |

04 ОС ОО ОС 5 < сл о |

04 О 04 ОС 5 < сл о г |

04 04 О 04 ОС 5 < сл о г |

о ОС 04 04 ОС 5 < сл о г |

04 04 04 ОС 5 < сл о г |

ОО 04 04 ОС 5 < сл о г |

7 о 5 |

UC < 5 |

О 40 5 л |

04 ОО И к |

и < m к |

О И < m к |

2 3 m к к |

||||||||||||||

|

© О зЯ Я © © я © X |

й S м о ю ч о и |

> й S м о ю ч о н и |

> X S м о ю ч о н и |

© н я я S м о ю ч о н и |

н |

у н |

> н |

> н |

S © я ч я м S |

© я я я © д |

© н я я © © я я св И |

© я к 3 к>* |

о © я к>* |

я к |

я я ЗЯ о © св сс |

я я 2 5 |

зЯ О ч о м о я св |

О в |

|||||||||

|

^ "я |

04 |

гс |

-1" |

ОС |

г- |

ОО |

04 |

о |

ГС |

ОС |

40 |

г- |

ОО |

||||||||||||||

Окончание табл. 1

|

D eq -H я я cd cd Я Я cd M О & я § X |

04 ОО ЧО 04 ’Я eq m оо m оо m m 04 |

тГ eq ОО о eq eq ОО el m ю m оо се eq |

оо 40 О 7 оо Ю |

eq eq eq eq 04 eq |

7 eq 04 ОО eq |

40 40 04 Г-оо 04 le оо 40 се 04 г- |

ие eq 04 7 40 40 eq |

Г- 04 40 ’Я 04 IZ4 7 7 eq m 4Г) 04 е- оо eq се |

4Г) eq о eq |

я я о о оо Я Я м я cd О ^ cd Я cd Ьй Я м § о ч я я о к |

оо оо eq 3 eq |

Я я о о оо я я м S я cd о ^ cd Я cd Ьй м § о ч я о я о |

||

|

re re eq 1 1 1 о о ие оо eq Ie 04 Г- ’Я |

eq о оо |

|||||||||||||

|

я я cd*' U |

Я к н я я я к я © н © © 2 Я я я 2 |

о о о о -Н -Н о о 04 IZ4 04 ’Я eq |

о о о оо -н -н о о 04 тт eq eq |

О о -Н о о 04 |

о -H о 40 eq |

о -н о 04 40 eq |

О О g о г- — ^ ^ -Н ^ g о m 5 S |

о -н о о о |

о о -Н о о eq eq |

^ О 1 ! ОО -Н -И йЗ eq m |

о 4Г) -н о о 40 eq |

о -н о 4Г) eq |

||

|

в Й и я Я S |

eq О eq ^ 5 а< |

3 m 3 И к m к |

оо й |

oo 40 Й К |

7 40 Й к |

04 ОО 40 О о о Ё Ё Ё S S S |

о Й к |

< |

X 2 я я cd Н Д |

4Г) оо 40 й к |

cd eq 4Г) оо й |

|||

|

8 О зЯ Я я X |

Я ^ cd Я < |

> х cd Й к я X зЯ ч |

о я ч & о & о о ЗЯ & cd Н О |

s я я я я я м н о я ^ |

ЬЙ я я н о m |

Й о cd Я X X |

ч я ^ cd ЬЙ Й я о |

cd м О ЬЙ я я о ч к |

W cd Я Я cd cd О W cd из ч о W |

cd Я cd М |

> cd Я cd м |

> cd Я cd м |

||

|

^ "я |

04 |

eq |

eq |

eq eq |

ei |

eq |

IZ4 eq |

40 eq |

eq |

оо eq |

04 eq |

о |

||

|

я я о о оо я я м я cd ^ cd Я cd § о ч я о |

||

|

> > cd ЬЙ Й К |

N > X X й XU 5 ^ Я Н ^ < О X |

X > ч я X cd m |

|

л |

7 IZ4 |

40 7 |

Примечание . Таблица составлена по: [Диков, 1977; 1979; Дикова, 1983; Понкратова, 2018; Пономаренко, 1985; 2000, 2014; Hulse et al., 2011; Pendea et al., 2017].

Note . Table compiled by: [Dikov, 1977; 1979; Dikova, 1983; Ponkratova, 2018; Ponomarenko, 1985; 2000, 2014; Hulse et al., 2011; Pendea et al., 2017].

Палеоклимат и природная среда

Средний неолит пришелся на время позднего голоцена, для которого был характерен более холодный климат, чем в предыдущий период [Дирксен, 2017. С. 35]. В интервале от 4 400 до 3 300 л. н. 2 увеличилась доля хвойной растительности (лиственница ( Larix ), распространился влаголюбивый высокорослый лабазник камчатский ( Filipendula camchatika ) – преобладающая трава и в современной растительности Камчатки. После 3 300 л. н. существенно расширились березовые леса и кустарники ( Betula ermanii , Betula nana ); распространились восковник ( Myrica ), вереск ( Ericaceae ), сосна стланиковая ( Pinus pumila ). В водно-болотных сообществах увеличились доли сфагнума ( Sphagnum ), хвоща ( Equisetum ), появилась вахта трехлистная ( Menyanthes trifoliata ). Между 3 000 и 1 500 л. н. климат, в целом прохладный и влажный, улучшился. В это время преобладали береза кустарниковая ( Betula nana / humilis ), восковник ( Myrica ), вереск ( Ericaceae ), сосна стланиковая ( Pinus pumila ), осоковые ( Cyperaceae ), злаковые ( Poaceae ), таволга ( Filipendula ) и др. Около 1 500 л. н. образовались современные пейзажи [Pendea et al., 2017].

Голоценовые комплексы сухопутных млекопитающих были представлены такими видами, как северный олень, снежный баран, возможно, овцебык, заяц, лисица, песец, волк, росомаха, выдра, соболь, горностай, длиннохвостый суслик, черношапочный сурок, сибирский лемминг, полевки и др. В пресноводной ихтиофауне доминирующее положение занимали тихоокеанские лососи [Сметанин, 2011].

В периоды относительного похолодания в северо-западной части Тихого океана, т. е. в восточной части полуострова, общая биопродуктивность морских экосистем увеличивалась. Начиная со времени 4 800 л. н. на Камчатке основными видами морских млекопитающих были тюлени, северные морские котики, сивучи, каланы и др.; в числе промысловых птиц – чистики, трубконосы, бакланы и морские утки; рыбы – тихоокеанская треска, бровастый терпуг, бычок, морской окунь и др. [Крылович, 2013].

В голоцене на Камчатке произошло более 40 крупных вулканических извержений с объемами тефры 0,5–170 куб. км [Брайцева и др., 2001], из них в неолите – 34 (табл. 2). Самым крупным было эксплозивное извержение с образованием кальдеры Курильского озера. Семь извержений имели выброс пирокластического материала в интервале 8–19 куб. км. Пять привели к формированию кальдер, которые, в свою очередь, существенно изменили рельеф и гидросеть на огромной территории. В период с 4 000 по 1 500 л. н. произошло 11 катастрофических извержений. Как экологическая катастрофа оценивается извержение расположенного в южной части полуострова вулкана Ксудач, пепел которого выпал над всей восточной и южной Камчаткой около 1 800 л. н. [Пономарева и др., 2010. С. 231].

Археологические памятники среднего неолита Камчатки

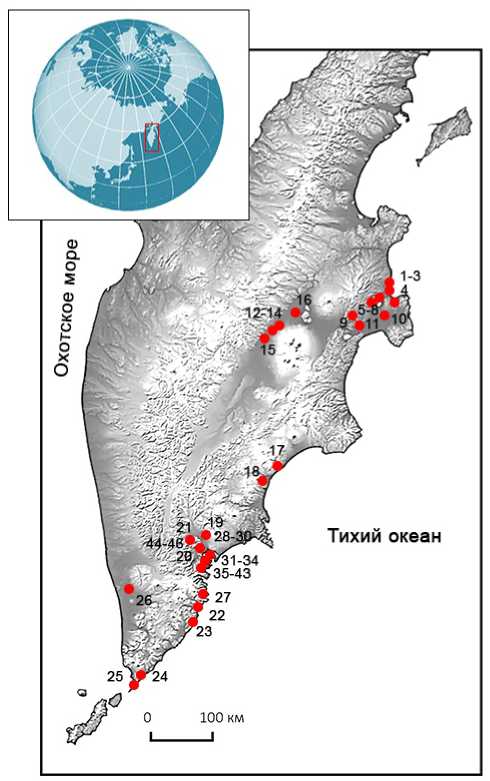

Особенности эпохи среднего неолита Камчатки определяются по материалам археологических памятников. Для северо-восточной Камчатки это Столбовая I, XIII–XV, Култук I, II, V, VI, Извилистая, Нерпичье, Храпунское I; для центральной Камчатки – Ушки I, II (слой III), Ушки III, Застойчик, Ключи; для южной и юго-восточной Камчатки – Жупаново (слой III), Копыто II, Авача (Авача VII), Большой Камень I (Паратунка XIV), Старый острог (Елизово), Лиственничная II, Вестник, Устье ручья Рябухина и др. [Гусев и др., 2013; Диков, 1977; Дикова, 1983; Hulse et al, 2011; Pendea et al., 2017] (рис. 1).

В устье р. Столбовой в северо-восточной части Камчатки (Усть-Камчатский район) А. К. Пономаренко [2000] были открыты 2 стоянки. В результате обследования в 2010 г.

Table 2

|

№ п/п |

Код и маркер возраста вулканического извержения |

Источник извержения, объем изверженных продуктов, км 3 |

Средний 14 C возраст, л. н. |

|

1 |

ОП |

Опала, кратер Бараний Амфитеатр, 9–10 |

1500 |

|

2 |

КС 1 |

Ксудач, 18–19 |

1750 |

|

3 |

БЗ |

Безымянный, ~ 1 |

2300 |

|

4 |

ХД |

Ходуткинский кратер, 1–1.5 |

2500 |

|

5 |

Ш 5 |

Шивелуч, ~ 1 |

2550 |

|

6 |

Ш 2800 |

Шивелуч, ≥ 1 |

2800 |

|

7 |

II АВ 3 |

Авачинский, > 1.2 |

3300 |

|

8 |

II АВ1 (АВ1) |

Авачинский, ≥ 3.6 |

3500 |

|

9 |

Ш сп |

Шивелуч, ~ 1 |

3600 |

|

10 |

Ш |

Шивелуч, ≥ 1 |

3750 |

|

11 |

IАв24 (АВ2) |

Авачинский, ≥ 0.6 |

4000 |

|

12 |

Ш дв |

Шивелуч, ≥ 2 |

4100 |

|

13 |

IАв20 (АВ3) |

Авачинский, ≥ 1.1 |

4500 |

|

14 |

ОПтр |

Кратер Чаша, 0.9–1 |

4600 |

|

15 |

Ш 4700 |

Шивелуч, ≥ 2 |

4700 |

|

16 |

ЖЛТ |

Ильинский, 1.2–1.4 |

4850 |

|

17 |

Ш 4800 |

Шивелуч, ≥ 2 |

4800 |

|

18 |

IАв12 (АВ 4 ) |

Авачинский, ≥ 1.3 |

5500 |

|

19 |

Ш 5600 |

Шивелуч, ≥ 1 |

5600 |

|

20 |

КС 2 |

Ксудач, 7–8 |

6000 |

|

21 |

КС 3 |

Ксудач, 0.5–1 |

6350 |

|

22 |

IАв 5 |

Авачинский, ≥ 2,5 |

6500 |

|

23 |

Ш 6850 |

Шивелуч, 1.2 |

6850 |

|

24 |

ХГ |

Хангар, 14–16 |

6900 |

|

26 |

IАв2 |

Авачинский, ≥ 8–10 |

7150 |

|

26 |

КЗ |

Кизимен, 4–5 |

7550 |

|

27 |

КО |

Кальдера Курильского озера, 140–170 |

7600 |

|

28 |

Ш |

Шивелуч, ≥ 1 |

7900 |

|

29 |

КРМ |

Карымская кальдера, 13–16 |

7900 |

|

30 |

Ш |

Шивелуч, ≥ 2 |

8100 |

|

31 |

Ш |

Шивелуч, ≥ 1 |

8200 |

|

32 |

Ш 8300 |

Шивелуч, ≥ 2 |

8300 |

|

33 |

ПЛ |

Плоские сопки (Ушковский), ≥ 2 |

8600 |

|

34 |

КС 4 |

Ксудач, 1.5–2 |

8850 |

Примечание . Извержения перечислены в хронологическом порядке. Радиоуглеродные возрасты круглены до ближайших 50 лет. Жирным шрифтом выделены извержения, последствия которых оценены как экологическая катастрофа для населения. Таблица составлена по: [Пономарева и др., 2010].

Note . Eruptions are listed in chronological order. Radiocarbon ages are rounded to the nearest 50 years. Bold italics indicate eruptions that have been assessed as an environmental disaster for the population. The table is based on: [Ponomareva et al., 2010].

Рис. 1. Карта расположения памятников среднего неолита на полуострове Камчатка (составлена по: [Диков, 1977; 1979; Дикова, 1983; Пономаренко, 1985; 2000; 2014;

Hulse et al., 2011; Pendea et al., 2017]):

1 – Столбовая XII; 2 – Столбовая XIII; 3 – Столбовая XV; 4 – Столбовая I; 5 – Култук I; 6 – Култук II; 7 – Култук V; 8 – Култук VI; 9 – Извилистая; 10 – Нерпичье; 11 – Храпунское I; 12 – Ушки I; 13 – Ушки II; 14 – Ушки III; 15 – Застойчик; 16 – Ключи; 17 – Жупаново; 18 – Копыто II; 19 – Авача (Авача VII); 20 – Большой Камень I (Па-ратунка XIV); 21 – Старый Острог (Елизово); 22 – Лиственничная II; 23 – Вестник; 24 – Устье Ручья Рябухина; 25 – Лопатка I; 26 – Плотникова II; 27 – Большая Саранная; 28 – Авача II; 29 – Авача VI; 30 – Авача VIII; 31 – Паратунка II; 32 – Паратунка V; 33 – Паратунка VI; 34 – Паратунка IX; 35 – Островная X; 36 – Островная XIX; 37 – Островная XXVI; 38 – Островная XXX; 39 – Островная XXXVI; 40 – Островная XXXVII; 41 – Островная XLV; 42 – Островная XLVII; 43 – Островная XLVIII; 44 – Вахиль II; 45 – Вахиль VIII; 46 – Вахиль X

-

Fig. 1. Map of the location of middle Neolithic sites on the Kamchatka Peninsula (by: [Dikov, 1977; 1979; Dikova, 1983; Ponomarenko, 1985; 2000; 2014;

Hulse et al., 2011; Pendea et al., 2017]):

-

1 – Stolbovaya XII; 2 – Stolbovaya XIII; 3 – Stolbovaya XV; 4 – Stolbovaya I; 5 – Kultuk I; 6 – Kultuk II; 7 – Kultuk V; 8 – Kultuk VI; 9 – Izvilistaya; 10 – Nerpichie; 11 – Khrapunskoye I; 12 – Ushki I; 13 – Ushki II; 14 – Ushki III; 15 – Zastoichik; 16 – Kluchi; 17 – Zhupanovo; 18 – Kopyto II; 19 – Avacha (Avacha VII); 20 – Bolyshoi Kamen I (Paratunka XIV); 21 – Staryi Ostrog (Elizovo); 22 – Listvenichnaya II; 23 – Vestnik; 24 – Ustyie Ruchya Ryabukhina; 25 – Lopat-ka I; 26 – Plotnikova II; 27 – Bolshaya Sarannaya; 28 – Avacha II; 29 – Avacha VI; 30 – Avacha VIII; 31 – Paratunka II; 32 – Paratunka V; 33 – Paratunka VI; 34 –Paratunka IX; 35 – Ostrovnaya X; 36 – Ostrovnaya XIX; 37 – Ostrov-naya XXVI; 38 – Ostrovnaya XXXVI; 39 – Ostrovnaya XXXVI; 40 – Ostrovnaya XXXVII; 41 – Ostrovnaya XLV; 42 – Ostrovnaya XLVII; 43 – Ostrovnaya XLVIII; 44 – Vahil II; 45 – Vahil VIII; 46 – Vahil X

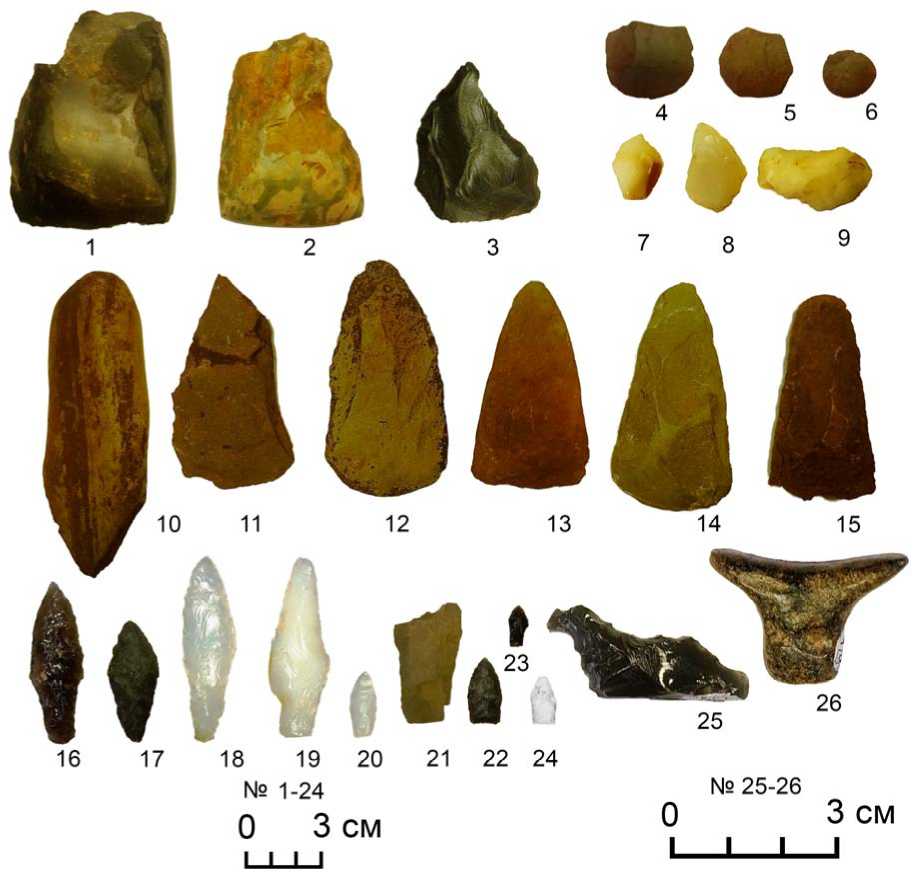

устья реки и бухты Столбовая на 15–20-метровых водно-ледниковых террасах выявлены еще 15 разновременных археологических объектов. По данным радиоуглеродного и тефрохонологического анализа к среднему неолиту отнесены стоянки Столбовая I, XIII–XV (рис. 1, 1–4 ). На них найдены артефакты разных видов. Это листовидные и с черешком ретушированные наконечники стрел из халцедона, обсидиана, кремня, в том числе миниатюрного размера; кремневые наконечники дротиков; скребки, обработанные по периметру; резцы на отщепах и пластинах из халцедона и кремня; ножи на отщепах из глинистого сланца; галечные орудия ударного типа из базальта; шлифованные тесла. В жилище 1 на стоянке Столбовая I, датируемом 14С 2 020 ± 25 л. н. (NOSAMS-85971), обнаружены фигурка нерпы из обсидиана, шлифованная лабретка [Понкратова, 2018] (рис. 2, 3–17 , 21–26 ).

Рис. 2. Каменные артефакты стоянок Храпунское I ( 1–2 , 18–20 ) и Столбовая I ( 3–17 , 21–26 ):

1 , 2 , 10–15 – тесла; 3 , 7–9 – скребки-ножи (?); 4–6 – ножи; 16–24 – наконечники стрел и их фрагменты; 25 – фигурка тюленя; 26 – лабретка

Fig. 2. Stone artifacts of Khrapunskoye I ( 1–2 , 18–20 ) and Stolbovaya I ( 3–17 , 21–26 ) sites:

1 , 2 , 10–15 – adzes; 3 , 7–9 – scrapers-knives (?); 4–6 – knives; 16–24 – arrowheads and their fragments;

25 – figure of a seal; 26 – labret

В районе озера Култук, где А. К. Пономаренко [2000] были открыты разновременные стоянки, в 2009 г. обследовались 6 таких объектов, расположенных на первой морской террасе высотой 0,5–3 м. На стоянках Култук I – 2 120 ± 25 л. н. (NOSAMS-79021), Култук II – 2 320 ± 25 л. н. (NOSAMS-79022), Култук V и VI выявлен культурный слой под пеплом вулкана Ксудач (извержение 1 800 л. н.) (рис. 1, 5–8 ). Обнаружены отщепы из халцедона, зеленого кремня со следами утилизации [Hulse et al., 2011].

Анализ радиоуглеродных дат и особенности материальных комплексов позволяют предположить, что в этом районе к среднему неолиту также относятся стоянки Извилистая – 2 000 ± 40 л. н. (NOSAMS-79247), 2 990 ± 30 (NOSAMS-79248), 3 320 ± 40 (NOSAMS-79249), 3 640 ± 40 л. н. (NOSAMS-79250) (рис. 1, 9 ) и Нерпичье (под слоем пепла извержения вулкана Ксудач 1 800 л. н.) (рис. 1, 10 ) [Ibid.].

В 20 км к югу от пос. Усть-Камчатск на берегу оз. Храпунское обнаружены 12 стоянок с жилищными западинами, датируемыми по тефрохронологии от 5 000 до 500 кал. л. н. На стоянке Храпунское I культурный слой выявлен под пеплом вулкана Шивелуч (извержение 1 450 л. н.) (рис. 1, 11 ). В составе артефактов листовидные и с черешком ретушированные наконечники стрел из халцедона, фрагмент наконечника дротика из кремня, скребки, обработанные по периметру, резцы на отщепах и пластинах из халцедона и кремня, ножи на отщепах из базальта, галечные орудия ударного типа из базальта, фрагмент шлифованного тесла. Слой датирован по 14С угля 1 990 ± 25 л. н. (NOSAMS-85972) (рис. 2, 1–2 , 18–20 ).

В Усть-Камчатском районе центральной Камчатки на берегу Большого Ушковского озера исследованы многослойные стоянки Ушки (рис. 1, 11–14 ). На стоянках Ушки I и II на глубине от 0,7 до 0,9 м в светло-желтой супеси, датируемой поздним голоценом, в культурном слое III выявлены артефакты. На стоянке Ушки I найдены два «обсидиановых черешковых трехгранных наконечника стрел, несколько ножевидных пластинок» [Диков, 1977. С. 61]. На стоянке Ушки II исследованы остатки наземного жилища площадью около 50 кв. м, трех кострищ, ямы и искусственной канавы длиной 5 м, шириной 50–70 см и глубиной 15 см. Найдены призматический нуклеус из обсидиана, карандашевидные нуклеусы, ножевидные пластинки, в том числе ретушированные по краю, трехгранные наконечники стрел, нож-скребок на массивной пластине [Там же. С. 72].

Ушки III (Култук) – однослойная стоянка из трех визуально фиксируемых котлованов, один из которых был исследован. Здесь под слоем вулканического пепла погребена землянка с прямоугольной рамой по центру в крыше и двенадцатью столбами. В центре жилища обнаружены очаг и шесть кострищ, расположенных вокруг него кольцом. Каменная индустрия представлена продуктами расщепления (нуклеус, ножевидные пластинки и отщепы) и орудиями (скребки, обломки тесел, нож, наконечник стрелы). Найдены обуглившиеся «остатки большого корытовидного деревянного сосуда», кости соболя. Даты стоянки, полученные по 14С угля: 2 070 ± 190 (Мо-354), 2 160 ± 290 (МАГ-5) и 2 440 ± 80 л. н. (РУЛ-607) [Там же. С. 82–84] (см. табл. 1).

На правом берегу р. Камчатка, на расстоянии около 18 км к югу от ушковских стоянок, исследована однослойная стоянка Застойчик (Усть-Камчатский район) (рис. 1, 15 ). Здесь зафиксировано «десять ям от древних землянок» диаметром от 4 до 12 м, глубиной от 0,5 до 1,2 м со входами с южной и западной сторон. Изучены остатки самой большой землянки – 9 м в диаметре. Выявлено, что жилище сгорело и погребено под слоем пепла (вероятно, в результате извержения вулкана Шивелуч 2 550 л. н.) 3. Край землянки прослежен по бересте (облицовка стены?). В середине жилища яма около 1 м в диаметре, глубиной 0,5 м. В числе находок шлифованное острообушковое тесло, лабретные шпильки, «халцедоновые ретушированные осколки», наконечник стрелы, скребки, фрагменты обгоревшей бересты. Сырье – халцедон, серый кремнистый сланец [Там же. С. 86].

Возможно, к среднему неолиту может быть отнесена однослойная стоянка Ключи – 3 875 ± 50 л. н. (МАГ-4) (рис. 1, 16 ), где под вулканическим пеплом обнаружены уголь и артефакты [Диков, 1977. С. 92].

На восточном побережье Камчатки, на мысе Памятник (Елизовский район), обнаружена трехслойная стоянка Жупаново (рис. 1, 17 ). Исследована и подробно описана А. К. Пономаренко. Выявлено три периода заселения. Для самого раннего из них (слой III) обнаружены находки средненеолитического облика. Этот слой состоит из двух горизонтов, разделенных прослоем 6–14 см вулканического пепла. В верхнем горизонте в серовато-черной супеси с лапиллями пемзы выявлена углистая площадка размером 10–12 кв. м, датируемая по 14С угля 2 240 ± 60 л. н. (ИВАН-170). Найдены «три скопления аморфных отщепов, аморфный нуклеус, нож, два наконечника стрел и несколько кусков пемзы со следами работы». В нижнем горизонте мощностью от 4 до 22 см выявлены пятна охры, бурые пятна от костей (?), куски обуглившей древесины, два кострища без каменной обкладки, небольшие углистые пятна. Коллекция каменных изделий включает преимущественно черешковые наконечники усеченно-листовидной, листовидной, треугольной формы. Ножи – листовидные, узкоклинковые с черешками, «горбатые», треугольные с черешками. Тесла – острообушковые с подтреугольным поперечным сечением, лабретки [Пономаренко, 2000. С. 90–94, 294; 2005. С. 273– 276].

По данным анализа материальных остатков и структуры культурных отложений, со слоем III стоянки Жупаново соотносится комплекс стоянки Копыто II (рис. 1, 18 ), расположенной в устье Жупановского лимана (восточная Камчатка) на скалистом мысе Копыто, который соединен с берегом песчаной косой. Около мыса находятся рифы, где обитают представители морской фауны. К юго-западу от мыса – небольшой залив с впадающей в него одной из крупнейших водных артерий Восточной Камчатки р. Жупаново. В обнажении выявлены скопления отщепов с аморфными нуклеусами, каменные орудия, кости рыб, птиц и животных, в том числе морских. Комплекс каменных орудий включает черешковые, усеченно-листовидные наконечники стрел; «горбатые», листовидные овальные, узкоклинковые ножи; круглые, грушевидные, боковые с режущим краем, черешковые круглые, трапециевидные скребки; тесла с подтреугольным поперечным сечением. Получены даты 2 470 ± 50 (ИВАН-343) и 2 540 ± 60 л. н. (ГИН-8139) [Пономаренко, 2000. С. 94–97].

В Авачинской бухте на юге полуострова, у устья р. Авача (Елизовский район), расположена трехслойная стоянка Авача (Авача VII) 4 (рис. 1, 19). Обнаружена в 1971 г. Н. Н. Диковым. Раскопки проводились Т. М. Диковой в 1975 и 1977 г. В культурном слое II обнаружены часть искусственного вала из камней и земли высотой 0,2 м и шириной 1,7 м; яма глубиной 0,23 м и диаметром 0,65 м, дно и стены которой устланы берестой; пятно охры размерами 0,45 × 0,45 м, мощностью 3–4 см, с мелкими угольками по краям; мастерская по изготовлению каменных орудий с множеством микроотщепов, отщепов и готовых орудий; очаги с очажными камнями. Найдены артефакты: шлифованные и ретушированные лабрет-ные шпильки из обсидиана, сланца, яшмы; резчики, резцы на отщепах из обсидиана и кварцита, отбойники, наконечники стрел из обсидиана; рыболовные грузила – c боковыми выемками и сквозным отверстием; скопления закрученной в трубочки бересты; мелкие осколки костей животных; каменный жирник (лампа для освещения и обогрева); зооморфные и антропоморфные фигурки. Наконечники стрел и дротиков разнообразны: листовидные, с черешком и без; иволистные; треугольные по форме; с тонким треугольным лезвием и небольшой выемкой в основании и др. Тесла и топоры изготовлены в основном из глинистого сланца – они односторонне выпуклые, подтреугольные в сечении. Ножи, ножи-бифасы с перехватом у рукояти, «горбатые» (коленчатые), листовидной формы изготовлены из обсидиана, окремнелого сланца, кварца, глинистого сланца. Производилось переоформление обломов шлифованных тесел в ножи. Скребки на отщепах из халцедона и обсидиана, на пла- стинах из обсидиана с округлым рабочим краем; на плоских отщепах с ретушью по одному и по всем краям имели прямые основные рабочие лезвия. Датирован слой по 14С угля 2 990 ± 100 л. н. (Крил-252), 3 450 ± 100 л. н. (МАГ-310) [Дикова, 1983. С. 118–165].

Стоянка Большой Камень I (Паратунка XIV) (рис. 1, 20 ) расположена у устья впадающей в Авачинскую бухту р. Паратунка (Елизовский район), на холме высотой около 50 м. Обнаружено семь западин полуподземных жилищ подпрямоугольной формы размером от 3 до 5 м и котлован диаметром 9 м. Культурный слой зафиксирован в черновато-бурой супеси на глубине от 1 до 1,6 м. В слое выявлены углистые площадки и пятна (вероятно, разновременных костров), два очага с кольцевой кладкой. Особенность слоя – обнаруженные на разной глубине множественные ямки от столбов диаметром около 20 см, предназначенных, возможно, для свайных построек (балаганов).

Первичное расщепление представлено аморфными и призматическими нуклеусами, ножевидными пластинками. Каменные орудия – метательные наконечники (черешковые, листовидные, треугольный); ножи («горбатые», узко- и ширококлинковые, листовидные, трапециевидные, шлифованный); скребки (трапециевидные, овальные, грушевидные, черешковые, с режущим углом, колоколовидные, на отщепах); шлифовальные тесла и долота. Сырье – халцедон, обсидиан, кремень, яшма, туф. Отщепы располагались скоплениями разных размеров – от мельчайших чешуек до крупных экземпляров. Кроме того, найдены проколки, резцы, лабретки, каменные грузила в виде уплощенных окатанных обломков базальта, глинистого сланца, туфа и др. пород с просверленными в центре отверстиями и боковыми выемками. В культурном слое обнаружены обгоревшие кости (животных?), рыб. Даты слоя по 14С угля: 2 910 ± 100 (ГИН-8147) и 2 410 ± 180 л. н. (ИВАН-355) [Пономаренко, 2000. С. 94–97; 2005. С. 276–277; 2014. С. 139].

Двухслойная стоянка Старый острог (Елизово) (рис. 1, 21 ) расположена на мысу правого берега р. Авача. На глубине 80 см обнаружен слой, в котором выявлено два очажных пятна. В одном из них (диаметром 1,4 м) с обрывками обгоревшей сверху бересты обнаружены две ямки с костями рыб. Рядом находились 8 аккуратно сложенных овальных галек. У очажного пятна найдены «большой, фигурного типа, отретушированный нож», наконечники стрел, в том числе с черешком, скребки, крупные и мелкие отщепы из халцедона. Дата по 14С угля из очага – 3 900 ± 100 л. н. (ГИН-183) [Диков, 1977. С. 113].

Стоянка Лиственничная II находится на террасе склона сопки у одноименной бухты с лагунным озером (Елизовский район (рис. 1, 22 ). Обнаружена и исследовалась А. К. Пономаренко. Выявлены 24 прямоугольные жилищные западины, у шести из них отмечены следы боковых выходов к реке и бухте. Найдены: массивный нуклеус; скопления аморфных отще-пов; скопление усеченно-листовидных наконечников стрел из обсидиана и серого кремня; тесла; орудия неизвестного назначения с двумя шейками-перехватами с обоих концов и с зашлифованным корпусом; тесла (грубо оббитые и шлифованные) из базальта, вулканического туфа; наконечники (черешковые и листовидные) из обсидиана; листовидные ножи из кремня и обсидиана, а также черешковые ножи из халцедона, кремня и обсидиана; трапециевидный скребок; проколка на обсидиановом отщепе, отщепы с ретушью. Отщепы представлены обсидианом и окремнелыми породами красного, коричневого и светло-коричневого цветов, базальтом. По углю из нижнего горизонта культурного слоя получена 14С дата 2 360 ± 40 л. н. (ГИН-6381) [Пономаренко, 2000. С. 106–110; 2014. С. 9].

Стоянка Вестник находится у одноименной бухты на юго-восточном побережье Камчатки (Елизовский район) (рис. 1, 23 ). В числе находок присутствуют ретушер с зауженными шейками на концах и сработанными торцами, абразивные плитки, резцы с ретушированными и пришлифованными краями без оформленных рукоятей. Датируется по 14С угля 2 690 ± 30 л. н. (ГИН-6384) [Пономаренко, 2014. С. 9, 115, 117] .

Стоянка у устья ручья Рябухина на мысе Лопатка (южная часть Елизовского района), расположенная на прибрежной сложенной слабоцементированным галечником террасе высотой 10 м (рис. 1, 24 ), обнаружена Т. М. Диковой [1983. С. 65]. Исследовалась А. К. Пономаренко.

Выявлено 12 прямоугольных и одна округлая жилищные западины размерами от 3 × 3 до 7 × 7 м. У 6 жилищ прослежены боковые выходы, обращенные на запад. В культурном слое в большом количестве обнаружены кости и черепа птиц, животных, раковинные кучи, состоящие из трех видов моллюсков – Nucella sp ., Collisella cassis , Modiolus sp . Обширна коллекция каменных и костяных орудий, фрагментов костей кита, оленя, птиц, рогов оленя со следами обработки. Каменная индустрия представлена аморфными нуклеусами и продуктами первичного расщепления (отщепами), орудийным набором (черешковые наконечники; отбойники; проколки; тесла с острым обушком; скребки трапециевидной, колоколовидной форм, черешковые, боковые с режущим углом, круглые, овальные; ножи листовидные, узкоклиновые с черешком, черешковые с овальным лезвием, ширококлинковые черешковые, «горбатые», подтреугольные, круглые и пр.). Предметы из кости и рога – ретушеры, ланцетовидный остроконечник, фрагмент концевой пластины лука (?), инструменты для обработки травы в виде плоских лопаток, обломок наконечника стрелы, лопата, птичий клюв со следами работы; украшения – клювовидные костяные, с орнаментом и сквозными отверстиями; фигурка животного из кости и пр. Даты получены по раковинам – 3 050 ± 100 л. н. (ГИН-7046), 3 000 ± 150 (ГИН-7047), 3 330 ± 70 л. н. (ГИН-7048) и по костям морских животных – 3 540 ± 60 л. н. (ГИН-7049) [Пономаренко, 2000. С. 112–123. Табл. 112. С. 303; 2014. С. 110].

Анализ радиоуглеродных и калиброванных дат позволяет предположить, что на юге Камчатки к среднему неолиту относятся стоянки Лопатка I – 2 200 ± 100 л. н. (МАГ-313) (рис. 1, 25 ); Плотникова II – 2 320 ± 170 (3 440 ± 80) л. н. (рис. 1, 26 ); Большая Саранная – 2 500 ± 50 (ГИН-6385) (рис. 1, 27 ); Авача VI – 2 540 ± 40 (ГИН-852а); Авача II и VIII (рис. 1, 28–30 ); Паратунка II, V, VI, IX (рис. 1, 31–34 ); Островная X, XIX, XXVI, XXX, XXXVI, XXXVII, XLV, XLVII, XLVIII (рис. 1, 35–43 ); Вахиль II, VIII, X (рис. 1, 44–46 ) [Гусев и др., 2013; Диков, 1977. С. 92; Дикова, 1983. С. 40–49; Пономаренко, 2014. С. 9, 36].

Обсуждение результатов

Применение тефрохронологического метода к особенностям материальных комплексов, а также анализ радиоуглеродных дат археологических памятников позволили уточнить хронологические рамки эпохи среднего неолита полуострова Камчатка в пределах 14С 3 640 ± 40 (NOSAMS-79250) – 2 070 ± 190 л. н. (МО-354).

Следует отметить, что по сравнению с предыдущим периодом в среднем неолите увеличилось количество стоянок, которые обнаружены в основном на высоких водно-ледниковых террасах высотой от 4 до 30 м на берегах крупных рек и озер, морском побережье восточной части полуострова. Отмечается усложнение жилищных построек, возможно, связанное с необходимостью иметь более надежные укрытия в условиях частого выпадения вулканического пепла, а также морского климата в целом.

Выявлены стоянки с наземными постройками и полуподземными жилищами, мастерскими по изготовлению каменных орудий. Наземные (свайные) постройки площадью до 50 кв. м предназначались, вероятно, для хранения хозяйственного инвентаря, плавательных средств, запасов продовольствия, зимней одежды. Полуподземные жилища округлой и квадратной форм имели площадь до 100 кв. м. Характерны шатровые конструкции с прямоугольной рамой по центру в крыше, поддерживаемой отдельными столбами, деревянные стены и крыши, очаги внутри с обкладкой и без нее. Для облицовки стен и крыш использовалась береста. Такие виды строений отмечены в последующем в культуре ительменов – аборигенного населения полуострова [История…, 1990].

Обращает на себя внимание тот факт, что практически на всех стоянках исследуемого периода обнаружены следы пожаров. Особенно это характерно для памятников, расположенных в континентальных районах. Пожары могли быть связаны с сопровождавшими вулканическую активность возгораниями растительности.

С этого времени возле жилищ фиксировались специальные укрепления в виде искусственных канав (стоянка Ушки II) и валов из камней и земли (стоянка Авача) – у ительменов такие сооружения служили «для защиты от нападения соседей» [История…, 1990. С. 59]. Возросшая численность населения, его распространение с целью освоения морских ресурсов преимущественно по побережью, возможно, могли вызывать конфликты между отдельными группами в борьбе за лучшие места промысла.

В состав каменной индустрии археологических памятников среднего неолита Камчатки входили нуклеусы (аморфные и призматические снятия ножевидных пластин), продукты первичного расщепления (ножевидные пластины разных размеров без ретуши, с краевой ретушью и с обеих сторон), орудийный набор (наконечники стрел – преимущественно ретушированные трехгранные каменные без черешка и с черешком, листовидные, в том числе миниатюрные; ножи – узко- и широко-клинковые с выделенной рукоятью, листовидные овальные; тесла – грубо оббитые и шлифованные острообушковые разных размеров с подтреугольным и овальным сечением; скребки – концевые разнообразных геометрических форм; калибраторы древков стрел).

Многочисленными находками в жилищах этого времени являются тесла, что, вероятно, связано с усложнением конструкций и увеличением количества жилищ, для строительства и ремонта которых необходим был специальный инструмент. Наличие разнообразных по форме ножей и скребков предполагает их использование в различных целях: для разделки рыбы, мяса, работы по дереву, при заготовке трав.

Сырьем для каменных орудий в основном являлись обсидиан, халцедон белого цвета, сланец, кремень, базальт. Из кости и рога изготавливали зубчатые наконечники гарпунов, лопаты, клинья, проколки, игольники, орудия для обработки стеблей травы и пр.

На памятниках среднего неолита Камчатки пока не обнаружены изделия из глины, хотя фрагменты керамики были найдены в ранненеолитическом слое стоянки Ушки V. Возможно, условия для производства керамической посуды (климат, слабая сырьевая база, частые вулканические извержения и пр.) не были благоприятными. Это характерно для большинства археологических комплексов севера Дальнего Востока. Население Камчатки при изготовлении емкостей для сервировки, хранения и приготовления пищи активно использовало другие материалы, такие как дерево, береста и трава, – найдены остатки плетеных из травы изделий, инструменты для обработки растительных волокон, посуда из дерева. Горячую пищу готовили в деревянной посуде при помощи раскаленных камней, что также подтверждается сведениями этнографического характера относительно материальной культуры ительменов [Крашенинников, 1994]. Выстилаемые берестой глубокие (до 0,5 м) ямы внутри и вне жилищ, возможно, использовались для приготовления рыбы, мяса, кипрея (запекание, квашение) [История..., 1990. С. 16, 67].

В сфере духовной культуры выявлены признаки обрядовой деятельности (лабретки) 5 и искусства (мелкая пластика, украшения). Самое северное, на современном этапе изучения, местонахождение лабреток Камчатки – стоянка Столбовая I (см. рис. 2, 26 ). Этот предмет изготовлен из кремнистой породы и подшлифован. Судя по размеру, предназначался для взрослого человека. Не исключено, что находки лабреток связаны с культурным взаимовлиянием с населением Чукотки, северо-западного побережья Северной Америки и Алеутских островов, Японии. Зооморфные фигурки из камня и кости (например, фигурка тюленя со стоянки Столбовая I (см. рис. 2, 25 ) могли использоваться в обрядово-промысловых праздниках в честь животных. Известно, что такие мероприятия устраивались и ительменами [История…, 1990. С. 38; Крашенинников, 1994]. Клювовидные украшения с орнаментом и сквозными отверстиями со стоянки у устья ручья Рябухина – свидетельство самоидентификации членов коллектива, чья деятельность была связана с охотой на птиц.

Система размещения стоянок на берегах морских и речных водоемов, состав археологического инвентаря, наличие в культурных слоях каменных грузил и органических остатков (костей морских животных, рыб, раковин моллюсков) предполагают, что стратегия жизнеобеспечения общества была направлена на охоту, промысел морских млекопитающих, рыболовство и собирательство. Предметами сбора могли быть не только плоды и корни растений, но и моллюски, раковины которых в большом количестве обнаружены в культурных слоях прибрежных стоянок.

Заключение

Проведенный сопоставительный обзор материалов археологических комплексов среднего неолита Камчатки позволяет констатировать, что в этот исторический период на Камчатке в условиях возросшей численности населения и постоянных изменений окружающей среды сформировался новый уклад жизни людей, связанный с развитием высокоспециализированной комплексной присваивающей экономики. На базе данной формы хозяйства и традиций полуоседлой и оседлой жизни и сформировалась тарьинская археологическая культура, на основе которой позднее сложился этнос «ительмены».

Некоторые сходные элементы материальных комплексов среднего неолита Камчатки (каменный инвентарь, стратегия жизнеобеспечения) прослеживаются в кашкалебагшской культуре финально-неолитического облика с развитой каменной индустрией и плоскодонной керамикой, существовавшей на территории о. Сахалин с начала и до середины I тыс. до н. э. [Грищенко, 2015]. Сходство экологических условий, определяемых спецификой островного и полуостровного положения близких к Камчатке регионов северной части Тихого океана, вероятно, способствовали появлению общих черт в стратегии жизнеобеспечения населения (домостроительство, приготовление пищи при помощи раскаленных камней, плетение из травы различных изделий, искусство в виде антропоморфных и зооморфных скульптур, украшения из клювов птиц и др.) [Алеуты..., 2014; Индейцы..., 2018].

Received

28.02.2020

Список литературы Средний неолит полуострова Камчатка

- Алеуты: Каталог коллекций Кунсткамеры. СПб.: МАЭ РАН, 2014. 384 с.

- Брайцева О. А., Мелекесцев И. В., Пономарева В. В., Базанова Л. И., Сулержицкий Л. Д. Сильные и катастрофические эксплозивные извержения на Камчатке за последние 10 тысяч лет // Геодинамика и вулканизм Курило-Камчатской островодужной системы. Петропавловск-Камчатский: ИВГиГ ДВО РАН, 2001. С. 235-252.

- Васильевский Р. С. Лабретки в культурах Северотихоокеанского региона // Археология, этнография и антропология Евразии. 2002. № 2 (10). С. 71-78.

- Грищенко В. А. Кашкалебагшская культура финального неолита острова Сахалин (к вопросу о сосуществовании традиций эпох камня и палеометалла в I тыс. до н. э. в островном мире дальнего Востока // Учен. зап. Сахалин. гос. ун-та. Южно-Сахалинск: Изд-во СахГУ, 2015. С. 117-131.

- Гусев С. В., Барышев И. Б., Макаров И. В. Исследования Берингийской экспедиции на Камчатке // Археологические открытия 2009 года. М.: ИА РАН, 2013. С. 275-276.