Средовая норма: триумф и энтропия в российском - советском - кыргызском караколе

Автор: Иванов Андрей Владимирович

Журнал: Вестник Евразии @eavest

Рубрика: Пространство

Статья в выпуске: 2, 2004 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14911881

IDR: 14911881

Текст статьи Средовая норма: триумф и энтропия в российском - советском - кыргызском караколе

Один из самых примечательных «русских» колониальных городов Центральной Азии — Каракол-Пржевальск. Динамика его облика рассмотрена в статье сквозь призму конвенциональных средовых правил, под которыми понимается комплекс установок по созданию и воспроизводству городской среды, сложившихся в данном месте и в данное время, принятых городским сообществом и действующих не только на уровне формальных предписаний, но и на ментальном уровне.

Выделены три этапа городского развития, имеющие отчетливое архитектурно-пространственное воплощение: 1) имперский, когда в результате претворения в жизнь представлений новопоселенцев о нормальном городе были выработаны местные градостроительные правила и создана внятная, вполне определенная в культурном отношении среда крепкого русского колониального поселения — яркий пример реализации принципов российской градостроительной культуры конца XIX — начала XX века; 2) советский, в течение которого локальные и уместные нормы-правила были заменены на усреднен-но-стандартизированные, общие для всей большой страны, и город, через ступень национальной версии сталинского неоклассицизма, перешел к жестким средовым стереотипам 1960–1980-х годов; 3) постсоветский, когда вместе с почти состоявшейся сменой основного субъекта исторической среды — русскоязычных потомков первых переселенцев — завершается инерционное действие исторических норм и городская среда входит в период ускоренных метаморфоз и трансформаций без каких-либо выраженных закономерностей.

Возможно ли сохранение архитектурного и градостроительного наследия Каракола, в том числе особо ценной исторической застройки с уникальным архитектурным декором, названной автором «каракольским вернакуляром»? Одним из эффективных механизмов сохранения «снизу» могут стать принятые городским самоуправлением в июне 2004 года «Правила застройки и землепользования в г. Карокол», возвращающие город к нормативному средооб-разованию в новую, рыночную эпоху.

Андрей Владимирович Иванов, главный специалист Института реконструкции исторических городов, Москва.

Центральноазиатские города могут стать уникальными объектами анализа убыстренных средовых метаморфоз, связанных с изменениями в ценностных установках и нормах жизни населения в последние 15 лет. Именно в городах динамика городского сообщества, глубинных культурных трендов достаточно быстро проявляется в видимых свойствах архитектурного окружения. Город же Каракол 1, созданный как будто на «чистом» месте, с достаточно хорошо документированными процессами основания и развития, особенно подходит для рассмотрения этих перемен.

Вначале произошел вброс определенных градостроительных установок в пространство, воспринимавшееся пустым и не имевшее каких-либо традиций городской культуры. Эти представления о нормальном городе были эффективно применены на практике благодаря набору конвенциональных средовых правил, разделявшихся городским сообществом 2. Уже в первые десятилетия здесь была создана внятная, вполне определенная в культурном отношении среда крепкого русского колониального поселения — взаимосвязанная система расселения, хозяйственной и культурной деятельности, материальных структур, поведенческих практик. При нужде государства в военном форпосте на его новой окраине возник, благодаря активности и предприимчивости горожан-новопоселенцев, форпост российской цивилизации и культуры.

Затем городская жизнь подверглась всесторонней социалистической перестройке (впрочем, вдали от все определявшего центра она была постепенной). Отход от локальных уместных норм-правил и замена их усредненно-советскими начался с искоренения носителей первых — прежней городской элиты; затем, через этап сталинского неоклассицизма и инерционного угасания исторических норм, город перешел к жестким стандартам 1960–1980-х годов, реализованным в основном в периферийных микрорайонах и избранных местах центра. В отличие от этапа создания города, средовые стереотипы, общие для всей большой страны, навязывались теперь месту, уже обладавшему собственной историей.

В последние 15 лет, после коллапса СССР и создания независимого Кыргызстана, городская культура Каракола переживает вторую революционную коллизию, причем более быструю и радикальную, чем советская. Нормирующий центр уже не Москва, а Бишкек. Сопротивляемость исторической среды негативным для нее переменам резко ослаблена почти состоявшейся сменой ее основного субъекта. Да и реальная рыночная экономика, с одной стороны, и культурная унификация теперь уже глобального масштаба, с другой, резко ускорили все процессы. «Безнормица» постсоветского времени выражается в архаике архитектурных деталей, стихии самостроя и установке многочисленных монументов местным героям. Возможно, так идет спонтанный поиск новой городской идентичности.

Архитектурно-пространственное воплощение трех периодов городской истории вполне отчетливо 3. Именно разнообразие и богатство визуальных образов Каракола 4 стали побудительной причиной его углубленного исследования, вызвали авторское восхищение неожиданной уникальностью этого места и, одновременно, тревогу за его будущее.

Будем исходить из простой гипотезы: облик города отражает городскую культуру, является точным индикатором ее характера и уровня развитости. Внимательное вглядывание в видимые черты города и последующий анализ артефактов городской культуры в более широком контексте позволяют многое понять не только в устройстве материальных составляющих среды, но и в ее содержательных основах, проникнуть в особый культурный код места. Впрочем, доверие к зримому облику города 5, естественное для архитектора, каковым автор является по специальности, оправдывается сегодня и представителями других интеллектуальных цехов 6.

Архитектура города не объяснима сама собой вне социокультурного контекста. Исследование облика и пространства Каракола дополнилось изучением его истории, демографии, экономики. Параллельно проводился детальный анализ использования городских земель, прогнозировались возможности рынка в этой области. Все это сопровождалось многочисленными беседами с горожанами. В результате зрительное исследование среды стало шагом к комплексному пониманию города как геокультурного феномена, порожденного особенностями географической ситуации, окружающей природы, истории места, спланированных и построенных материальных структур, городского пейзажа и «текста», прежнего и сегодняшнего населения с его бытом, поведением, представлениями о жизни. Поэтому автор позволил себе, помимо «средовой» рефлексии, попытки ввести в статью также рефлексии историческую и культурологическую. Полагаю простительными некоторую гипотетичность и незавершенность этих дополнительных рассуждений — они оказались необходимы при первом, вынужденно поспешном, описании среды уникального и малоизученного города с уходящим на глазах пластом старой городской культуры.

Начальный Каракол.От военного форпоста — к культурному оазису

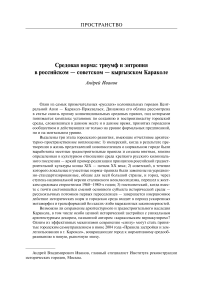

История сохранила нам точную дату, мотивы и обстоятельства возникновения Каракола. В мае 1869 года штаб Туркестанского Военного округа направил в Прииссыккулье — дальнюю окраину только что присоединенной северной части Кокандского ханства — экспедицию, которую возглавил штабс-капитан барон А. В. Каульбарс (рис. 1).

В задачи экспедиции входило избрать место для города — военно-административного центра новых имперских земель, провести топографическую съемку местности, наметить расположение улиц и площадей, начать постройку оборонительной казармы. И уже 1 июля, после тщательной рекогносцировки и сбора всех необходимых сведений, в том числе подробного опроса местных жителей о предпочтительном расположении будущего поселения 7, на пересечении реки Каракол (водного ресурса территории) и караванной дороги из Чуйской долины в Кашгарию (ресурса экономического) 8 был заложен город.

Место выбрано весьма удачно, что предопределило будущую жизнеспособность Каракола 9. Человеческая деятельность во взаимодействии с силовыми линиями ландшафта дает синергетический эффект — Каульбарс тонко прочувствовал этот закон развития поселений. С другой стороны, он следовал и общему принципу российской колонизации: «русские “острова” выводились в геостратегически узловые пункты [евроазиатской] платформы, становящиеся центрами организации окружающих “трудных пространств”» 10.

Каракол был основан именно как город — с церковью, базарной площадью, казармами и жилыми кварталами 11 — и очень быстро перешел от эмбрионального состояния в сравнительно развитое: с учебными заведениями, самоуправлением (городским собранием) 12, общественными организациями (купеческим собранием, сельскохозяйственным и скаковым обществами, драматическим кружком и т. д.), торговыми рядами, публичным парком, мощеными улицами.

Уже в 1870 году «в гостином дворе бойко торговали, по городу было разбросано несколько домов и одна из улиц (в направлении на Иссык-Куль) почти вся застроилась»; еще через два года в городе насчитывалось 80 домов, 52 лавки, 5 мельниц 13, а среди расквартированных войск были батальон пехоты, горная батарея и две сотни казаков

В Караколе обосновывались переселенцы из центральной полосы России, Поволжья, Малороссии. Особенно большой поток мигрантов направился сюда после неурожая в ряде губерний Европейской России в начале 1890-х годов. Существует несколько пренебрежительный взгляд на колонистов Русского Туркестана: «Прибывшие из России не были ни крестьянами, ни рабочими, а были промежуточной обнищавшей прослойкой, рассчитывавшей получить в Туркестане землю и создать идеальную жизнь, не вкладывая тяжелого труда. Их мало интересовала экономия и они свысока смотрели на тяжело работающих и дисциплинированных туземцев» 15. Практика городской жизни свидетельствовала как раз об обратном. Гвардии подполковником и ученым Я. И. Корольковым (впоследствии генерал-майор, действительный член Русского географического общества) в 1881 году была основана первая в регионе метеостанция, городским старостой военным врачом с московским университетским образованием Н. М. Барсовым заложен в 1890-х парк, в 1902 году открылась первая в Семиречье и долгое время остававшаяся на территории Кыргызстана единственной публичная библиотека. Были построены школы для детей горожан, в 1907 году штабс-капитаном В. А. Пяновским был организован конный завод, а в 1910 — ипподром. Воздвигнутый в 1894 году по инициативе горожан памятник Пржевальскому работы петербургских скульпторов Н. И. Шредера и А. А. Бильдерлинга стал первым — и до сих пор лучшим — произведением монументальной скульптуры в Кыргызстане, а деревянный Троицкий храм, построенный по индивидуальному проекту в 1893–1895 годах на средства местных купцов Масликовых, послужил архитектору А. П. Зенкову образцом при проектировании знаменитого Вознесенского собора в г. Верном (Алматы) 16.

В 1897 году горожан было уже около 8 тыс. человек. Пржевальск стал самым большим городом на территории нынешнего северного Кыргызстана, центром обширного уезда, активно развивавшимся торговым и экономическим фокусом Прииссыккулья. Транзитная и базарная торговля способствовала росту обширной купеческой прослойки. Доходы от торговли составляли 34% бюджета города, в 1907 году оборот 302 торговых точек достигал 1 191 тыс. руб. Отсюда отправлялись многочисленные экспедиции в Центральную Азию, возглавлявшиеся известными учеными и путешественниками (М. В. Певцовым, В. И. Роборовским и др.) 17.

В 1913 году население Пржевальска составило 16 250 человек. В городе было 2 церкви, 9 мечетей, 4 приходские школы, русско-

Рис. 1. Первый план города — набросок А. В. Каульбарса (1869)

Рис. 2. Архитектурные символы Каракола: Троицкая церковь, дунганская мечеть

туземная школа, где изучались основы сельского хозяйства, медресе при узбекской и школа при татарской мечетях. В лучших домах города размещались женская прогимназия, мужское 4-классное училище, общественная библиотека-читальня 18. Работали 44 фабрично-заводских предприятия с общим оборотом в 57 660 рублей (заводы пивоваренные, маслодельные, кожевенные, мыловаренные, лесопильные), 15 мукомольных мельниц. Большинство этих предприятий были небольшими, с численностью рабочих 5–6 человек. Основная часть горожан занималась торговлей, лесопромыс-лом, сельским хозяйством, садоводством и пчеловодством 19.

Население города было многонациональным. При том, что традиции русской культуры были определяющими, в начале ХХ века «в городе Пржевальске из 102 торговцев 78 были татарами» 20, татарская мечеть была одним из самых представительных зданий города. А дунганская община Пржевальска в 1910 году пригласила из Пекина профессионального архитектора Чжоу-Сы с 20 мастерами для строительства уникальной деревянной мечети в китайском стиле 21 (рис. 2).

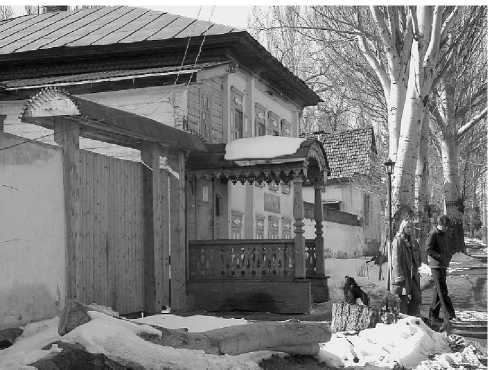

Каракольский вернакуляр 22

Описание архитектурной среды исторического Каракола начнем с ее основной «ячейки» — частного домовладения. Вначале здесь строились в основном глинобитные дома. Но после сильного землетрясения 1887 года город стал застраиваться более устойчивыми бревенчатыми домами с крылечками и резными деталями, деревянными воротами и оградами, благо окрестные горы были богаты тянь-шаньской елью.

Тип дома — пяти- или шестистенный сруб с пологой четырехскатной кровлей, очевидно, был привнесен переселенцами из России, скорее всего, из черноземных губерний, и адаптирован к местным условиям. Из-за относительной мягкости климата дома часто рубились из полубревен (плоской гранью внутрь), зато штукатурились, что придавало им солидный «городской» вид. Открытых срубов в городе было мало 23.

Застройка Каракола отвечала общей модульности ткани города, заданной, с одной стороны шкалы, параметрами основного строительного материала — бревна, с другой, стандартными размерами городских кварталов (в среднем 140 х 140 м). Парадные фасады про- тяженных зданий расчленялись вертикальными колонками, лопатками, декоративными наличниками, крыльцами, формировавшими сложный ритм уличного фронта.

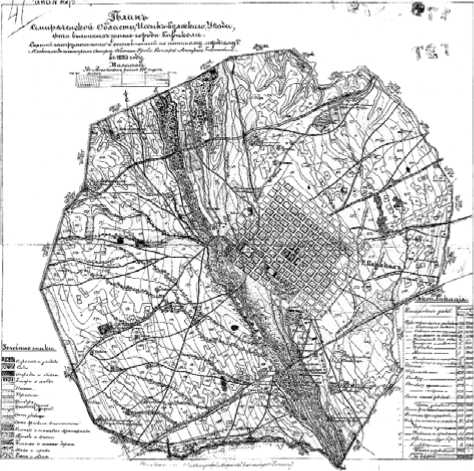

Традиционные дома конца XIX — начала XX века, единичные сегодня в Бишкеке и Токмаке, здесь исчисляются пока сотнями и формируют среду исторического центра города — одну из основных ценностей каракольского наследия (рис. 3).

Однако есть в городе несколько зданий, совершенно исключительных по своему архитектурному оформлению.

Хвосты бревен наружных стен дома, срубленного «в обло», сильно выступают 24. Как правило, их обшивают вертикальными досками. В Караколе же эти выступы как бы «одеваются» в алебастровые полуколонны, обладающие всеми атрибутами правильного дорического ордера. Отклонения пропорций и членений капителей, каннелюр и баз колонн от классических образцов можно признать минимальными 25. В частности, разделенность каннелюр «дорожками» соответствует не дорическому, а ионическому ордеру 26, что вызвано, видимо, особенностями местной технологии фасадных работ (рис. 4).

Полуколонны поставлены на высокие прямоугольные пьедесталы, высота которых колеблется от трети до половины высоты колонны, но в среднем составляет одну двухсполовинную часть колонны — именно такое классическое соотношение встречается, например, на арке Константина в Риме 27. Карниз пьедесталов, как правило, расположен на той же высоте, что и нижний профиль обрамления окон, что усиливает композиционную согласованность и гармоничность фасадов.

Особенно эффектно решение углов зданий — двойные каннелированные полуколонны становятся сильным пластическим акцентом в облике улиц, дают сложную игру формы и светотени. Это фирменные знаки каракольской архитектуры 28.

Можно предположить, что мастера, строившие дореволюционные каракольские дома, пользовались какими-то опубликованными пособиями или рекомендациями по оформлению фасадов в классических стилях. Выбранный ими тип декора был относительно дешев, адекватен местным возможностям (впрочем, сегодняшняя хорошая сохранность полуколонн и других штукатурных деталей свидетельствует и об очень высоком качестве работ и мастерстве исполнителей) и позволил довольно быстро воссоздать на далекой окраине империи образ привычного, уютного, красивого русского

Рис. 3. Характерные здания исторического Каракола

Рис. 4. Каннелированные полуколонны традиционных каракольских домов: колонны целиком; капители города, а в ряде случаев и преодолеть неизбежную здесь, казалось бы, провинциальность архитектуры.

Сочетание гладких беленых стен, стройных классицистических полуколонн, узорных, вынесенных далеко вперед крылец и балконов, богатой пропильной резьбы наличников и подзоров придает рядовой застройке Каракола особое обаяние. Пожалуй, можно говорить о своеобразном вернакулярном направлении «народного классицизма» в каракольской архитектуре, совершенно уникальном в Центральной Азии 29.

Простые правила исторического города

Ну а что же город, который, как известно, «больше суммы отдельных зданий»?

При взгляде на Каракол извне, на его план или с панорамных точек окрестных гор, — это типичное колониальное поселение с механистичной прямоугольной планировкой, как бы вброшенное по чьей-то воле на вновь осваиваемые земли, отвоевавшее пространство у природы и, казалось бы, резко контрастирующее с ней.

Подобный тип города, восходящий к римскому военному лагерю, воспроизводился по всему свету, как только имперские амбиции мощных централизованных государств побуждали их закрепляться на новых территориях, и, как таковой, не представляет собой ничего особенного.

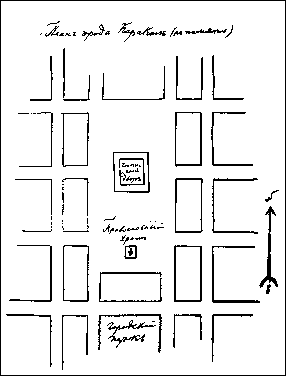

Интересен Каракол прежде всего «изнутри»: за несколько десятилетий конца XIX — начала XX века здесь сложилась удивительно благоприятная среда человеческого обитания, рационально организованная и художественно осмысленная. Анализ исторических планов (рис. 5) и описаний Каракола и изучение пока еще достаточно обширных сохранившихся участков старого города позволяют заключить: городская среда устраивалась здесь путем следования нескольким простым градостроительным правилам.

Правило кварталов. Регулярная, несколько монотонная планировка с прямоугольными кварталами предполагала точную постановку зданий по красным линиям улиц, причем особое значение придавалось угловым домам, которые выделялись более представительным обликом и скрепляли градостроительную композицию (рис. 6). Это правило приоритета общественных пространств, планировочного каркаса, городской формы.

a

б

Рис. 5. План г. Каракола и городских земель (1883) (а); план г. Пржевальска (1943) (б)

А внутриквартальные территории оставались незастроенными и использовались под сады, огороды, подсобные строения. Тем самым при сравнительно небольших размерах кварталов достигалась оптимальная для Каракола того периода плотность застройки, которая обеспечивала как репрезентативный облик улиц, так и возможность ведения домашнего хозяйства на своем участке.

Правило частновладельческой застройки. Жилая застройка первых каракольских десятилетий отличалась мелкомасштабностью, «прозорами» между зданиями, разнообразием и индивидуальностью облика каждого дома при использовании общих для всего города элементов традиционного декора. Специально организовывалась контактная зона частного и публичного миров: искусно оформлялись «прорывы» из одного мира в другой (окна, двери, ворота, калитки); многочисленные крылечки как бы выпрыгивали из домов в пространство улицы. Это правило частной свободы — внутри планировочных рамок и общепризнанного понимания приемлемой архитектуры.

Правило подчиненности ландшафту относилось скорее к общественным зданиям, так как частные были априори сомасштабны природе и рельефу местности (рис. 7). В городе практически не было вертикальных акцентов, наиболее выдающиеся сооружения Кара-кола — деревянные церковь Троицы и дунганская мечеть — имеют горизонтальные композиции, их силуэт вторит силуэту окрестных гор. Это правило уместности, деликатности по отношению к окружающему миру, соблюдения некоей космической иерархии.

Правило тополей. Стройные ряды серебристых тополей вдоль городских улиц — своеобразные колоннады Каракола, один из самых существенных элементов городского пейзажа, созданный буквально руками самих горожан (рис. 8). «Раньше каждому застройщику вменялось в обязанность посадить сад и аллею перед домом. Было решено строить город-сад» 30. Оригинал каракольского документа, предписывавшего жителям посадку деревьев вдоль улиц, пока не найден, но, по аналогии с другими российскими городскими правилами тех лет, можно предположить, что хозяева должны были также заботиться о состоянии своего забора, ворот, участка тротуара и арыка перед домом. Таким образом, это правило участия и заботы горожан о своей среде.

Впрочем, не будем преувеличивать сознательность первогорожан. Хотя в городе до сих пор бытуют предания о его былой опрятности и уюте (из беседы с директором местного краеведческого

Рис. 6. Рядовая застройка ул. Горького (бывш. Александровская)

Рис. 7. Историческая застройка на фоне гор музея: «...о старом Караколе говорили как о чистом, ухоженном, благоустроенном городе. В парк вход платный был, там фланировали в костюмах...»), эта чистота обеспечивалась не без принуждения 31. И как иначе могло быть в русском военном городе, да еще и, по замыслу, приписываемому городской молвой его основателю А. В. Каульбарсу, в «маленьком Петербурге» с настоящим «гостиным двором»? 32

Каракольские правила были просты, общепонятны, нересурсоемки и составляли взаимосогласованную систему. Их суммарного эффекта оказалось достаточно для создания удобной, привлекательной, умно устроенной городской среды. Наиболее «знаковые» и удобные для организации нормальной городской жизни готовые паттерны российского имперского города «екатерининского» (регулярного) типа были как бы клонированы, но, как и в случае с образцами архитектурного декора, претерпели на месте нужные адаптационные изменения. В результате сложились те атрибуты Каракола — разнообразно украшенная усадебная застройка по периметру регулярных кварталов, тополиная колоннада уютной улицы, гармоничное соотношение зданий и природного ландшафта, обильное озеленение частных и общественных пространств, возможное благодаря постоянным влажным западным ветрам с Иссык-Куля, — которые до сих пор являются неотъемлемыми составляющими его образа наряду с заснеженными горами на горизонте, русской деревянной церковью и «китайской» мечетью.

Однако собственная городская традиция Каракола была коротка, инерция «самодействия» правил средообразования, основанная на определенной критической массе законов и проектов и на развитой культуре цивилизованной застройки, которую исследователи называют генетическим кодом или «генофондом» города 33, в Караколе только начала складываться.

Феномен старого Каракола: имперская неимперскость?

Что же позволяет говорить об особой уникальности этого города в период его расцвета? Ведь многое в нем, действительно, довольно просто и тривиально: повод создания, упрощенная («военно-инженерная») планировка, сугубо рациональное территориальное устройство, несложная иерархия пространств. Он и нужен-то был империи в основном как межевой знак на самом ее краю 34.

А стал нужен, как видно по любовно исполненным деталям и фрагментикам исторической среды, дошедшим до нас, его обитателям-обывателям. Стал предметом их повседневной заботы и внимания — что так редко бывало в наших городах. Город, занесенный имперским ветром, укоренился в местности, оказался нужным ипо-лезным своему населению и окружению.

Факты говорят о том, что в определенный момент истории в Караколе собрались предприимчивые, эффективные, творческие люди, по разным причинам решившие здесь закрепиться, устроить нормальную жизнь и обладавшие соответствующими знаниями и навыками 35 (рис. 9). Продукты деятельности отдельных выдающихся в городском масштабе личностей (парк и библиотека Барсова, церковь Масликовых и др.) и «широких масс» горожан (частная застройка достаточно высокого архитектурного качества), соединяясь, создавали особую атмосферу, делающую город городом.

«...Российский имперский проект, давний, идущий еще с московско-татарской Руси, — движение на Восток. Народец, который сам определял свою жизнь, упорно шел на Юг. В результате сложилось это юго-восточное стекание населения....Это стекание нормально. Человек ведь знает: где теплее — там симпатичнее» 36. Вот Каракол и стал результирующей двух векторов — имперского (геополитического) и «человеческого» (локального). Точка на карте была поставлена империей, но в город она выросла благодаря людям. Причем — в удивительно не имперский, человечный, теплый и рукотворный город 37.

В этой согласованности людей, выбранных ими форм пространственной организации жизни и самого пространства (ну и еще, наверное, в удаленности от центра) — причина относительной стабильности исторического типа организации городской среды. Каракол сохранил ее намного полнее, чем другие колониальные города (или части городов) северного Кыргызстана, а может быть, и всего Русского Туркестана.

Важно и то, что это доделанный, вполне обжитый город. Нам ведь свойствен своеобразный лагерный тип освоения пространства — не ради жизни в нем, но лишь ради извлечения ресурсов. Поэтому каракольский случай гуманной, индивидуализированной, рачительной освоенности довольно редок для России 38. Получилось ли это по причине пограничности города, удаленности от центрального контроля? Или из-за особого склада людей, выбравших это место? Или потому, что Каракол создан в начальный пореформенный

Рис. 8. Тополя Болле — характерный элемент пейзажа исторической части города

Рис. 9. Групповой портрет знатных жителей Пржевальска (1910). Фото Каракольского историко-краеведческого музея

период, в короткий промежуток относительно свободного отношения к собственности и формируемым вокруг этой собственности фрагментикам городской среды? 39

И если бы здесь успели издать альбом городских видов, как это сделали в 1898 году жители Оук-Парка, города детства Э. Хемингуэя, в нем тоже могло быть написано: «В чем состоит наша история? Никто из нас не отличился тем, что проповедовал какую-то особую доктрину или этику. Мы не подарили миру ни героя, ни истинного гения. И гордимся лишь тем, что построили, благодаря своей воле и упорству, красивый город, в котором есть все, необходимое для домашнего уюта» 40.

Однако столь яркое начало очень скоро было прервано. И это уже вполне соответствовало российскому обычаю не заканчивать самые успешные начинания, равно как и логике развития региональной среды: вряд ли город мог долго оставаться изолированным от окружения, жившего совсем по иным законам. Не была ли осада Пржеваль-ска в 1916 году восставшими, как тогда говорили «туземцами», предвестьем его исторической неустойчивости? 41 Тогда, в отличие от расположенного поблизости и единственного в то время на территории Кыргызстана полностью разгромленного Свято-Троицкого Иссык-Кульского монастыря 42, город выстоял 43. Но уже через несколько лет начались необратимые изменения его среды. Вот главный каракольский парадокс: триумф «правильных» локальных норм привел к возрастанию общесистемной ненормальности: нормальный город в ненормальной стране — ненормальной с точки зрения этой городской нормы, конечно, — обречен на нивелирование своих отличий. Это и происходило в Караколе все последующие десятилетия.

Советский период: нормотворчество сверху

Прошло совсем немного времени, но кажется, что в очерке Л. Рейснер (1925) описаны уже совсем другая среда и другие «среднеазиатские» россияне: «Там, где Азии касается Россия, даже там, где она в нее проникает насильственно, в общем, не остается заметных следов. Какой-нибудь безобразный почтамт среди радостной нищеты бухарских базаров, красноармеец в старой шинели и рваных сапогах на границе между Кушкой и Чильдухтераном, — а все остальное у нас, ведь, общее. И эта лень, и насекомые, и бедность, и меланхолическое пренебрежение своим временем, своей жизнью» 44.

Да и современный автор пишет в сущности о том же: «Вне сомнений, культурное влияние России в Средней Азии всегда было очень слабым, что стало очевидным спустя почти полвека после русского завоевания региона...» 45.

Ну а кому было культурно влиять «через полвека»? Чистки, высылки, репрессии представителей «социально-чуждых» слоев горожан начались сразу после установления советской власти. В дворянские и купеческие особняки вселялись по нескольку бедняцких семей, бывшие хозяева третировались и выживались 46. Некоторым удалось бежать и спастись, следы остальных затерялись. Элита города была очень быстро искоренена 47. Рискнем предположить, что до 1917 года воспроизводство «правильной» локальной архитектуры задавалось именно наличием элитарных культурных образцов — «лучших домов» города и других результатов деятельности их хозяев. В отсутствие же местных нормотворцев средовые нормы и правила городской жизни вновь стали задаваться извне и сверху.

Одним из важнейших факторов отхода от исторических принципов средообразования здесь, как и в малых городах всего бывшего СССР, стала смена частновладельческого типа застройки на квартирный. Сначала традиция нарушалась «мягко»: двухэтажными многоквартирными зданиями по красным линиям; потом такими же домами, но с отступом от красных линий и выборочной четырехэтажной застройкой в центре города; затем уже сплошной многоэтажной застройкой по некоторым центральным улицам; и наконец, тотально — стандартными микрорайонами из типовых многоэтажек, жители которых были практически лишены возможности участвовать в средоформировании.

Что же касается собственно архитектуры, то, не останавливаясь на детальных различиях между «сталинским» и позднесоветским этапами архитектурной истории (конструктивистского этапа здесь практически не было), отметим, что если в первом случае еще оставалось какое-то место для попыток регионализации архитектурных деталей (использование национальных орнаментов, колонн с «кыргызскими» капителями, стрельчатых или двускатных арок и т. д.), то последующий период отличался уже абсолютным равнодушием к месту (антисейсмическое усиление конструкций или бетонная солн-цезащита на некоторых зданиях не могли преодолеть принципиальную одинаковость подхода к городу на всей территории страны).

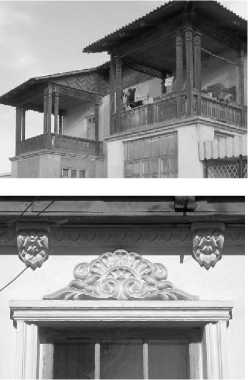

Немногие построенные в Караколе в 1930–1950-е годы здания с элементами «сталинской неоклассики» все же обладали опреде- ленной «теплотой» и проработанностью деталей (рис. 10, 11). Это двухэтажные секционные жилые дома с деревянными лоджиями на торцах, отдельные общественные здания (суд, музыкальная школа, гороно), выполненные по типовым проектам (или, как тогда говорили, проектам повторного применения), но обретшие местный колорит, некую провинциальную обаятельность. Впрочем, на их сегодняшнее восприятие, наверное, влияют и «патина времени», и резкий контраст с бездушной стандартной застройкой последующих десятилетий. К 50-м годам можно отнести и распространение в оформлении частных жилых домов накладных алебастровых псевдоклассических деталей, уже не проявляющих, а лишь имитирующих конструктивное построение здания.

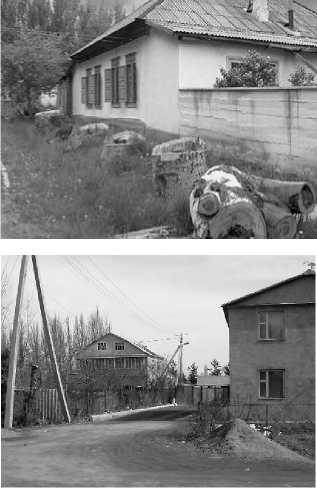

В 1960–1980-е в городе появились: два больших периферийных микрорайона, главная административная площадь на месте двух снесенных исторических кварталов (она получилась слишком большой, выпадающей из городского масштаба, и до сих пор именуется не иначе как «Центральный сквер»), несколько типовых школ и крупных общественных зданий (обладминистрация, театр, торговый центр) (рис. 12). Строительством последних был нарушен важный исторический принцип ландшафтной деликатности: их задние фасады, не рассчитанные на восприятие с дальних точек, доминируют над центром Каракола, искажают городской силуэт, закрывают виды на горы.

А старый город продолжал жить своей жизнью на тихих исторических улицах, шумных базарах, в гуще частной жилой застройки. Генетический код города, заложенный русскими офицерами, купцами, учеными, еще действовал здесь по инерции — средств на реализацию проектов радикальной реконструкции исторической среды, к счастью, не находилось 48.

В целом за весь советский период в Караколе не появилось ничего феноменального, хоть как-то сравнимого по искусности и уместности с лучшими зданиями первых десятилетий его существования. Может быть, метакультурный смысл этой фазы городской истории был в расшатывании исторических норм и ценностей, в подготовке среды и людей к периоду последующей безнормицы? Усреднен-ность, абстрактность советского официоза выполнили важную разрушительную работу по вымыванию «правильного» средового сознания: каракольцы 90-х оказались вполне готовы к полному правовому и эстетическому хаосу.

Рис. 10. Общественные и жилые здания 1950-х годов

Рис. 11. Реплики профессионально разработанного «национального стиля» в архитектурном декоре 1950-х годов

Энтропия норм(«What is the city but the people?»)

Начало 1990-х годов отмечено резким всплеском средовой динамики. Он проявился сначала в оформлении витрин магазинов, ресторанов, фасадов частных домов, в пристройках и надстройках к существующим зданиям, а затем и в строительстве новых сооружений: жилых домов — на свободных местах внутри кварталов, магазинчиков и кафе — на любых свободных местах в коммерчески привлекательных зонах. Высвободившаяся стихия самоорганизации, частнопредпринимательская активность, самодеятельность домохозяев вынесли на поверхность архитектурные вкусы и стилевые предпочтения, свойственные сегодняшним обитателям города.

При рассмотрении быстро меняющегося городского ландшафта выделяются два явных тренда: культ орнамента вместо культуры детали (на уровне зданий) и культ монументов вместо культуры кварталов (на уровне города).

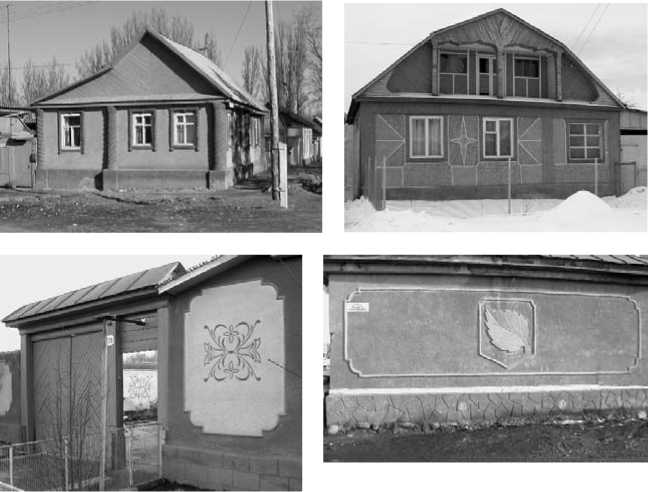

При оформлении фасадов так называемых «новостроек» (новая жилая застройка на специально отведенных участках периферии города) или, что особенно тревожно, при обновлении исторических зданий очевидно актуализируются архаические, фольклорные, неурбанистические слои «коллективного бессознательного» заказчиков (рис. 13). На стенах появляются никак не мотивированные архитектоникой зданий «наивные» орнаменты: румбы и ромбы, изображения цветов, листочков, пальмовых ветвей и т. д. А вместо былого классицистического декора («народный» дорический или национальный кыргызский ордер) появляются крайне упрощенные изображения некоего условного «ордера вообще».

Что касается общественных пространств города, то они в последние годы активно украшаются памятниками выдающимся людям Кыргызстана. В Центральном сквере в 2002 году появилось сразу два бронзовых монумента государственным и культурным деятелям советского времени: двойной памятник К. Тыныстанову и Х. Карасае-ву напротив здания Госуниверситета и памятник Ю. Абдырахманову у здания обладминистрации. Ана площади перед торговым центром «Кумтор» только что воздвигнут памятник национальному герою начала XVI века Тагай бию (Мухаммеду Кыргызу) (рис. 14). При всем уважении к потребности городских и областных властей в национально окрашенной ресимволизации городского пространства (горожане относятся к этому скорее скептически: «...лучше б дороги

Рис. 12. Микрорайон «Восход» (1960–1980-е годы.):

угол «межмагистральной территории», заменившей традиционный квартал, «развален», нет частного пространства и разнообразия застройки, нет силуэта и тополей

Рис. 13. Застройка и детали 1990 — начала 2000-х годов сделали...») отметим, что подобная «монументальная пропаганда» является проявлением совсем иных принципов освоения пространства, чем та «городская» парадигма, в рамках которой Каракол создавался 49. Тяга к внешней идеологизации городской жизни сегодня сильнее, чем воля кее реальному пространственному обустройству 50.

Исторические правила нарушаются и на микроуровне — застройкой палисадников с искажением исторических фасадов, самовольной приватизацией уличного пространства, крупными жилыми зданиями на внутриквартальных территориях, прежде свободных (рис. 15).

Знаменитые же каракольские тополя вырубаются всплошную — не только старые больные деревья, но и, судя по свежим спилам, вполне крепкие. Скорее всего, основная причина этого печального явления, разрушающего городской ландшафт, — элементарная заготовка дров...

Все бросающиеся в глаза средовые метаморфозы — следствие существенных социально-экономических изменений в городской жизни.

Радикально перестраивается экономика города. Наиболее эффективны сегодня, как и 100 лет назад, предприятия по переработке сельхозпродукции с небольшим числом работающих, тогда как крупные заводы либо закрылись, либо работают куда менее производительно 51. Самой же динамичной отраслью городской экономики стало высшее и среднее специальное образование. С 1998 по 2002 год число студентов четырех каракольских вузов выросло в 2,3 раза, число преподавателей — в 1,8 раза. Объем образовательных услуг, которые оказывает населению, например Иссык-Кульский государственный университет, намного превышает объемы производства большинства действующих каракольских предприятий 52. Однако культ образования, столь очевидный в Караколе и характерный сегодня для кыргызстанского общества в целом 53, не приводит пока к изменению качественного отношения горожан к городской среде.

Для нас существеннее этнодемографические перемены, ведь, по Шекспиру, «что же такое город, если не его жители?» На фоне общей инверсии национального состава горожан (прежде в основном русскоязычное население города стало преимущественно тюркоязычным из-за массовой эмиграции русскоязычных в 1990-х годах, более высокой рождаемости среди тюркоязычных горожан и внутриобластной миграции, в ходе которой жители бедных аулов переселяются в более богатый город) 54 наблюдается явное преобладание

Рис. 14. Строительство нового памятника на площади перед универмагом «Кумтор» (ноябрь 2003 года)

Рис. 15. Энтропия исторической среды проявляется в ее микроразрушениях

представителей титульной нации во властных структурах и в составе интеллектуальной элиты города 55.

Новая элита, естественно, несет с собой и собственные нормы средообразования, сформировавшиеся часто в условиях негородского или переходного от сельского к городскому образу жизни. Скорое закрепление этих неурбанистических стереотипов в качестве общегородских средовых норм вполне возможно.

А что же оставшиеся русские? Старожилы уехали или умерли, носителей старогородских каракольских традиций остается все меньше 56. Настоятель Троицкой церкви ( «прадед родился в Караколе, а его отец — казак — пришел сюда с севера» ) говорил автору в апреле 2004 года: «16 тысяч русских у нас осталось» (сравнил с Джалал-Абадом, где служил раньше: «там-то вообще всего 5 тысяч русских на 100 тысяч жителей» ); но «в церковь ходят мало, только на Пасху толпа. Говорю им: где же вы в остальные-то дни, или вам хорошо живется?» Живется им объективно плохо (мизерные пенсии, трудности с работой вообще и с возможностями занимать руководящие должности из-за незнания кыргызского языка и нежелания его изучать, в частности), но ни умения сплачиваться и бороться за свои права, ни желания интегрироваться в общество нового для них «национального» типа большинство представителей русской диаспоры Каракола не выказывает 57. Не видно и какого-либо интереса к собственному наследию. Конечно, у многих пожилых домохозяев сегодня просто нет сил и средств на поддержание своих домов в порядке, и все же налицо отмеченная П. Вайлем характерная для сегодняшних среднеазиатских русских особая «беспечность в сохранении и улучшении собственного» 58.

Атмосферу города во многом формирует своеобразный отрицательный резонанс: если многие местные русские проявляют сегодня худшие черты «кочевой психологии» 59, то многие здешние кыргызы, как кажется, заражены пассивностью, анемичностью, безволием оставшихся русских. Начальный импульс эффективно основанного и динамично развивавшегося, перспективного города постепенно угасает, в нем теперь господствует усредненная провинциальность, а жители «неадекватны» историческим традициям. С другой стороны, в маленькой республике с резко сжавшимся (относительно прежней большой страны) культурным пространством Каракол стал восприниматься как «восточный тупик» 60, чего не было в имперский период, когда город позиционировался как форпост России, ворота в Кашгарию и Китай, опорный пункт для исследования новых земель.

Каракол, некогда своеобразный оазис русской культуры, с запозданием оказался в ситуации, которая, по мнению Д. Н. Замятина, была в целом характерна для Средней Азии второй половины XIX века: «...Резко дифференцированным, рельефным выглядит [ее] геокультурное пространство: сталкиваются, переплетаются и сосуществуют совершенно различные вероисповедания, культурные и ценностные установки, даже глубинные психологические структуры восприятия и функционирования картин мира» 61. Некогда относительно целостная городская идентичность распалась сегодня на несколько осколочных, не вполне определенных, иногда спорящих между собой идентичностей — этнических, социально-демографических, имущественных. При этом на среду интенсивно влияют и общемировые процессы глобализации и виртуализации, рекламный «медиальный террор» 62. В результате в городе как-то уживаются эклектичные элементы архаических, ретроспективных, провинциально-постмодернистских, плохо скопированных западных и восточных средовых практик. В их взаимодействии и формируется сегодняшняя городская среда Каракола (рис. 16).

Проблемы и возможности сохранения каракольского наследия

Действие городских правил, как и любых иных общественных соглашений, заканчивается, когда они перестают быть основой жизненного уклада своих носителей, когда сходит на нет их понимание в широких массах горожан. В соответствии с формулой американского социолога У. Томаса («принимаемое за реальное реально по своим последствиям» 63) то, что не воспринимается как существенное-действительное, перестает играть значимую роль в жизни субъекта и обречено на постепенное изживание-исчезновение. Приходится констатировать: в результате последовательного вымывания местной самобытности из материальных слоев городской среды и из сознания большинства жителей навыки «правильного» средообразования в Караколе почти утрачены.

Современные градообразующие процессы опасны для островков исторической среды: в них вторгается динамичное «неправильное» настоящее, самоорганизующееся по его собственным, еще не вполне внятным, но явно отличным от изначальных правилам. Особую же тревогу вызывает состояние рядовой исторической застройки — аутентичной архитектуры каракольского вернакуляра, которую го- род рискует потерять как явление. Деревянные дома могут служить людям довольно долго, но при условии адекватного ухода и хотя бы смутного понимания их ценности. В сегодняшнем Караколе нет ни того, ни другого. Исторические здания ветшают, разрушаются, в лучшем случае продаются, а новые владельцы смело переделывают их на свой лад, абсолютно не считаясь с их архитектурным и культурным значением (рис. 17).

Между тем во всем мире на первый план выходит «сохранение обыденного: главных улиц в маленьких городках, исторических соседств, мест, которые делают повседневную жизнь более приятной, даже если эти места не являются яркими достопримечательностями» 64. К тому же призывают профессионалов такие лидеры современного урбанизма, как Джейн Джекобс (нужно обратить внимание на «знание о месте», которое можно получить только у его обитателей или в его среде 65) или Андрес Дуани («сделать архитектурный вернакуляр темой систематического изучения и моделью для проектирования. Хорошие, простые, нормативные здания должны снова быть доступны всюду и всем» 66).

В этом контексте ситуацию в Караколе можно оценить как критическую: мы и вообще не умеем сохранять градостроительное наследие, а здесь нужно сохранять особо уязвимое наследие вернаку-ляра при массовом непонимании его ценности, да еще в условиях скрытого цивилизационного, этнокультурного конфликта.

Впрочем, мировой опыт дает довольно много примеров успешного сбережения иноэтнического наследия при отсутствии этноса — его былого носителя: это мавританские памятники в Испании (Альгамбра), еврейские в Польше (краковский Казимеж), немецкие в румынской Трансильвании или — более адекватный пример — русское наследие Аляски, ставшее одним из главных составляющих образа города Ситки (бывшего Ново-Архангельска) 67. В целом, однако, такое сохранение всегда касается избранных зданий или мест и осуществляется «сверху» на целевые государственные или спонсорские деньги. В Кыргызстане пока нет ни таких средств, ни понимания необходимости заняться спасением «русского» Каракола 68.

Остается надеяться на сохранение «снизу», которое в определенной степени может быть инициировано и поддержано разработанными нами «Правилами застройки и землепользования в г. Карокол», принятыми городским Кенешем в качестве местного нормативного правового акта в июне 2004 года и рассчитанными на существенное облегчение действий горожан по функциональному развитию не-

Рис. 16. Новая мечеть в микрорайоне «Восход».

Три культуры: в «микрорайон» пришли «кочевье» и «ислам». Так и обойдутся без исторической русской?

Рис. 17. Дом ветшает, продается, затем изменяется в соответствии со вкусами новых хозяев

Рис. 18. Дом купца Иванова («дом с русской душой»), отреставрированный туристической фирмой «Як-Тур»

движимости в рыночных условиях 69. В них впервые в истории Кара-кола вводятся серьезные объемно-пространственные ограничения строительно-реконструктивных действий в специально выделенных «исторических» правовых зонах 70.

Нельзя заставить людей заботиться о своем наследии. Легитимизация строительной активности, выгодные в правовом отношении условия жизнедеятельности должны помочь каракольцам вернуться к принципам «нормального» средообразования на новом уровне, приостановить разрушение исторической среды. Может быть, постепенно придет и понимание ценности старокаракольской архитектуры. Некоторые местные предприниматели уже пытаются сделать русское наследие частью туристического бренда города (рис. 18).

Важно лишь помнить: мы сохраняем наследие прежде всего для самих себя. Ценность сохранения «рядовой» истории просто объяснил архитектор Ю. Аввакумов: «Тут дело не в интуристе, а в том, что если я прихожу к кому-то в гости в первый раз, я вдруг вижу, что у него есть... вещи, которые очевидно принадлежали его отцу, деду. Эти вещи могут быть с точки зрения музейной — никакие. Но эти вещи — целые... старые часы висят на стенке и идут. И мне это безумно важно: я вижу, что я пришел не в гостиничный номер, а в гости к человеку, у которого есть история» 71. Так и с городом.

Список литературы Средовая норма: триумф и энтропия в российском - советском - кыргызском караколе

- http://www. landreform.kg

- Бродский И. Набережная Неисцелимых//Венецианские тетради. Иосиф Бродский и другие/Сост.: Е. Марголис. М., ОГИ, 2002. С. 78

- Генис А. Билет в Китай. СПб., Амфора, 2001. С. 21-22

- Воспоминания генерала барона Александра Васильевича Каульбарса//http://www.issyk-kul.kg/karakol/past.html

- Джамгерчинов Б. Д. Важный этап из истории киргизского народа (К столе тию присоединения Киргизии к России). Фрунзе, Киргизское гос. изд-во, 1957. С. 32.

- Дуйшеев Б. Память Тянь-Шаня. Исторические очерки о памятниках Киргизстана XVIII-XIX вв. Фрунзе, «Мектеп», 1986. С. 20-21, 35

- Цымбурский В. Л. «От великого острова Русии..». К прасимволу российской ци вилизации//Империя пространства: Хрестоматия по геополитике и геокультуре России. М., «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2003. С. 656.

- Свод Законов Российской Империи. В 5 книгах. Кн. 1. Т. 2. СПб., 1912. С. 427-446. Данные приводятся по:Положение об управлении Туркестанского края//http://www.hrono. ru/dokum/turkestanl 892.html.

- http://www.issyk-kul.kg/karakol/past.html.

- Яркое А. П. Казаки в Кыргызстане//http://siteistok.host.net.kg/bibl/Yarkov_ Kazaki/03.htm.

- http://www.pps.org/info/placemakingtools/placemakers/wwhyte

- Джамгерчинов Б. Д. Важный этап из истории киргизского народа (К столетию присоединения Киргизии к России). Фрунзе, Киргизское гос. изд-во, 1957. С. 32.

- Ярков А. П. Казаки в Кыргызстане//http://siteistok.host.net.kg/bibl/Yarkov_ Kazaki/03.htm.

- Каганович А. Некоторые проблемы царской колонизации Туркестана // Центральная Азия и Кавказ // http://www.ca-c.org/journal/11-1997/st_13_kaganovich.shtml.

- Озмителъ Е. Е. Православие в Киргизии. XIX-XX вв.: Ист. очерк. Бишкек, КРСУ, 2003. С. 21.

- Тузов А. Серебряный глобус с золотым меридианом // Вечерний Бишкек, 2001, 17 августа // http://vb.kyrnet.kg/2001/08/17/05.htm

- Ысык-Кёлская область. Бишкек, Кыргыз энциклопедиясынын башкы редакциясы, 1995. С. 273.

- Бадретдин С. Влияние татар на Кыргызстан в начале XX века//http://www.kyrgyz.ru/?page=54; http://www.peoples.org.ru/tatar

- Яркое А. П. Татары и башкиры в Киргизстане. Фрунзе, 1946

- Александров Ю. Радуга из прошлого века//Вечерний Бишкек, 2003, 11 марта.

- Ополовников А. В. Русское деревянное зодчество. Гражданское зодчество. М., Искусство, 1983. С. 286

- Булавин Е. А. Деревянное кружево Костромы. Кострома. Б.м., б.г. С. 11.

- Палладио А. Четыре книги об архитектуре. М., Изд-во Всесоюзной Акаде мии архитектуры, 1938. С. 32-37.

- Партина А. С. Архитектурные термины. Москва, Стройиздат, 2001//http://www. artcollage.ru/library/vocabular/index.shtml

- Брусина О. И. Славяне в Средней Азии. Этнические и социальные процессы. Конец XIX -конец XX века. М., Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2001. С. 79-90

- Станюкович Т. В. Поселения и жилище русского, украинского и белорусского населения республик Средней Азии и Казахстана//Этнография русского населения Сибири и Средней Азии. М., 1969

- Лукомский Г. К. Старый Петербург: Прогулки по старинным кварталам столицы/Послесловие и комментарии Б. М. Кирикова. СПб., Издательский дом «Коло», 2002. С. 27

- Семенцов С. В. Градостроительная политика и генеральные планы в Санкт-Петербурге в 1730-е -1750-е гг.//Вестник Зодчий. 21 век, 2003. № 3 (11). С. 24-39

- Славина Т. Новая форма в исторической городской среде: проблема адаптации «чужого»//Город и горожане в России XX века: Материалы российско-французского семинара. Санкт-Петербург, 28-29 сент. 2000 г. СПб., «Контрфорс», 2001. С. 81.

- Цымбурский В. Дваждырожденная «Евразия» и геостратегические циклы России//Вестник Евразии, 2003. № 4 (23).

- Глазычев В. Л. К вопросу о капитализации пространства//http://www.glazy-chev/ru/courses/2003_ lecture_kapitalizatsia_prostranstva.htm.

- Лурье С. В. Русские в Средней Азии и англичане в Индии: доминанты имперского сознания и способы их реализации // Цивилизации и культуры. Вып. 2. Россия и Восток: цивилизационные отношения. М., 1995 // http://www.archipelag.ru/text/617.htm

- Ахиезер А.С.// Российское пространство как предмет осмысления // Отечественные записки, 2002. № 6 // http://www.strana-oz.ru/?numid=7&article=290

- Рудое Г. Российско-кыргызские отношения: история и современность. М., Бишкек, Изд-во «Илим», 2001. С. 29

- Ролен О. Пейзажи детства. М., Изд-во Независимая Газета, 2001. С. 15.

- Аманжолова Д. А. Из истории межэтнических конфликтов в России (1905-1916 гг.) // Международный исторический журнал, 2002. № 20 // http://www.history.machaon.ru/ all_number20/pervajmo/amamzholova/index.html

- Ивлев Н. Иссык-Кульский монастырь//http://vedikz.narod.ru/issykmonast.htm.

- Замятин Д. Н. Моделирование геополитических ситуаций (На примере Цент ральной Азии во второй половине XX века) // Полис (Политические исследования), 1998.№ 2. С. 64-76; № 3. С. 133-147 // http://www.poUtstudies.ni/fulltext/1998/2/5.htm

- Лаптева С. Дом с русской душой//Утро Бишкека, 1998, 19 мая

- Александров Ю., Тарыхчиев И. Последняя из рода Корольковых // Вечерний Бишкек, 1999,18 октября // http://www.vb.kyrnet.kg/1999/10/18/17.htm

- Джакшылыкова Ч. Этнический вопрос//Иссык-Куль Тур, Каракол, 2004, 16 января

- Александров Ю. Восточный тупик // Вечерний Бишкек, 2001, 17 августа // http://vb.kyrnet.kg/2001/08/17/05.htm

- Moments of American thought in the nineteenth century. Chicago, 1936. P. 29

- Иванов Д. Б. Виртуализация общества. Версия 2.0. СПб., Петербургское Востоковедение, 2002. С. 46.

- The Short Answer: An exchange with Paul Goldberger // Preservation Online, Jan. 05, 2004.//http://www.nationaltrust.org/magazine/current/shortanswer.htm.

- Callahan, G., Ikeda, S. Jane Jacobs, the Anti-Planner//http://www.mises.org/Jun.20, 2003.

- Andres Duany. Principles Essential to the Renewal of Architecture. 41 principles for architects to live by//http://www.planetizen.com/oped/item. php?id=105 (Sept. 15, 2003).

- http://www.sitka.org.

- Кабанова О., Абакумов Ю. Архитектурные монстры столицы: Кто ответит за но вый облик Москвы? // Беседа с Е. Афанасьевой в программе «Полит X» Интернет- вещания Авторского телевидения 28 апреля 2004 года // http://www.politx.ru/xarchive/ kabanova_avakumov/ 28 апреля 2004 г.