Средства обучения юных акробаток горизонтальному упору на локте на основе биомеханического анализа

Автор: Ботова Л.Н., Юдин И.В., Шевчук Ю.В.

Журнал: Физическая культура, спорт - наука и практика @fizicheskaya-kultura-sport

Рубрика: Теория и методика спортивной тренировки

Статья в выпуске: 3, 2022 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Современные требования классификационных программ в спортивной акробатике обусловлены потребностью исполнения сложных по координации силовых элементов уже в юном возрасте. В связи с интенсивным развитием вида спорта, описываемых в настоящее время средств и методов обучения силовым элементам юных акробатов становится недостаточно. Данная проблема обуславливает поиск новых путей оптимизации процесса обучения силовым техническим элементам юных спортсменов, одним из которых является биомеханический анализ. Целью данного исследования явилось определение возможности использования анализа биомеханических характеристик базового элемента спортивной акробатики «горизонтальный упор на локте», входящего в структурную группу элементов «упоры» для подбора подготовительных упражнений в процессе его разучивания. Методы и организация исследования. Исследование проводилось на базе Федерального спортивно-тренировочного центра гимнастики, проведен анализ биомеханических характеристик горизонтального упора на локте и экспертная оценка качества исполняемого элемента в контрольной и экспериментальной группах. Все полученные данные обработаны с помощью методов математической статистики. В результате исследования на основании теоремы Вариньона были определены координаты общего центра тяжести тела (ОЦТ) спортсменки, при выполнении данного элемента, определена неустойчивость в заднем направлении, на основе расчетно-аналитической схемы (РАС), статического положения спортсмена, определены ведущие мышечные группы, обеспечивающие выполнение элемента и сохранение равновесия. Заключение. В результате педагогического эксперимента теоретически обоснованы и экспериментально проверены предлагаемые подготовительные упражнения, зарегистрированы статистически значимые различия в контрольной и экспериментальной группах при выполнении элемента. Это отражает эффективность использования биомеханического анализа при подборе подготовительных упражнений. Выводы. В результате исследования определены биомеханические характеристики элемента, установлены условия равновесия - рассчитан момент силы тяжести в сочленениях равный -12,03(Нм), обоснованы подготовительные средства, включающие в себя упражнения сопряженного развития силовых и координационных способностей и экспериментально доказана их эффективность.

Спортивная акробатика, горизонтальный упор, акробатки, тренировочный процесс, биомеханика

Короткий адрес: https://sciup.org/142236555

IDR: 142236555 | УДК: 796.012+796.413/.418 | DOI: 10.53742/1999-6799/3_2022_23_28

Текст научной статьи Средства обучения юных акробаток горизонтальному упору на локте на основе биомеханического анализа

Введение. Структурная группа элементов «упоры» является основой балансовых упражнений в спортивной акробатике, требующих от спортсменки сопряженного проявления силовых и координационных способностей. Базовые элементы данной структурной группы часто встречаются в соревновательных программах юных акробаток, а также широко распространены в тренировочном процессе юных спортсменок. В силу использования целостно-конструктивного метода обучения данным элементам, без учета физической готовности спортсменок, возникают технические ошибки в исполнении изучаемых элементов и в дальнейшем элементов прогрессирующей сложности [8, с. 59].

Одним из путей совершенствования системы обучения двигательным действиям статического характера, требующим при их исполнении проявления силовых и координационных способностей может стать оценка биомеханических резервов спортивной техники, на наш взгляд это является необходимым условием для эффективного управления обучения [2, с.6; 5, с.564].

Вопросам совершенствования балансовых упражнений посвящены работы В.А. Ильичевой, Л. В. Жигай-ловой, Н.В. Береславской, [6, с. 141], В.С. Шерина [12, с. 160], физической подготовке акробаток студенток работы Бегметовой М.Х, Лакейкиной И.А [3, с. 43], однако структурированной информации о технической и физической подготовке в спортивной акробатике, особенно для юных спортсменов недостаточно [9, с. 175; 4, с. 187]. Попытки обратить внимание на сложность выполнения силовых элементов сложных по координации в связи с нетипичным положением тела, примером чего является упор на локте позволяют говорить о злободневности вопроса [10, с. 138], однако работы, описывающие средства разучивания подобных элементов носят лишь фрагментарный характер.

Потребность обоснования подбора подготовительных средств для обучения акробаток элементам структурной группы «упоры» послужила основанием постановки цели исследования – разработать, теоретически обосновать и экспериментально проверить средства обучения элементу «горизонтальный упор на локте» в спортивной акробатике на основе биомеханического анализа.

Методы и организация исследования.

Исследование проходило на базе Федерального спортивно-тренировочного Центра гимнастики в городе Казань. В исследовании приняли участие акробатки 6-7 лет, в количестве 25 человек. Был проведен анализ научно-методической литературы и правил соревнований, педагогическое наблюдение, экспертное оценивание, биомеханический анализ и педагогический эксперимент. Все полученные эмпирические данные были проверены на нормальность и обработаны с помощью U-критерия Манна-Уитни.

Результаты исследования и их обсуждение.

В результате анализа научно-методической литературы и действующих правил соревнований по спортивной акробатике была выявлена техника исполнения элемента «горизонтальный упор на локте». В основе этого элемента лежит равномерное распределение веса тела между точками опоры (кистями) с опорой корпусом на локоть. При выполнении данного элемента согласно классификации рабочих положений предлагаемых А.Г. Трифоновым, К.С. Теряевой, Е.В. Самковой (2016) соблюдается «прямая» осанка [11, с. 229]. При положении нижних конечностей выше головы, ниже головы, изменении прямого положения тела или касании головой или ногами ковра осуществляется сбавка в размере от 0,1 до 0,5 балла. При касании полола головой и ногами элемент судьями не засчитывается.

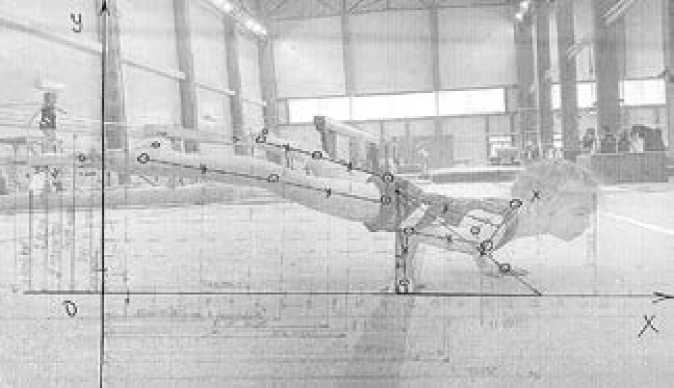

Пользуясь расчетным методом нахождения координат ОЦТ тела человека по фотографии на основании теоремы Вариньона, выявлено, что общий центр тяжести (ОЦТ) при выполнении данного элемента находится в проекции копчикового отдела позвоночника (рисунок 1). Расчет координат ОЦТ представлен в таблице.

На рисунке 1 представлен расчет координат ОЦТ данного статического положения, а также указаны углы устойчивости.

Для оценки устойчивости данного статического положения рассчитаны углы устойчивости, составляющие α=4° и β=45°.

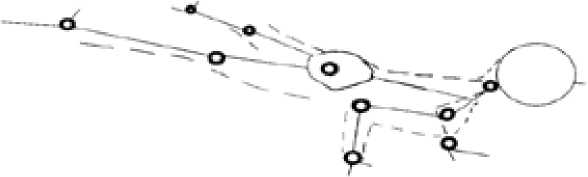

На основе данных показателей можно сделать вывод том, что данное статическое положение неустойчиво в заднем направлении и устойчиво в переднем. Таким образом можно полагать, что большая часть нагрузки для уравновешивания данной системы ложится на мышцы, обеспечивающие поднимание ног назад. Для уточнения ведущих мышечных групп нами была составлена расчетно-аналитическая схема (РАС) статического положения спортсмена (рисунок 2) которая позволяет проанализировать мышечные группы, обеспечивающие своими напряжениями фиксацию суставов противодействуя моментам сил тяжести отдельных

Таблица

Расчет координат ОЦТ тела спортсмена по фотографии

|

Часть тела |

Относительный вес Р(%) |

Абсолютный вес Рi (H) |

Длина звена (см) |

Относительное расстояние ЦТ звена |

Хi (мм) |

Pi*Xi |

Yi (мм) |

Pi*Yi |

|

голова |

7 |

1,4 |

- |

- |

173 |

242,2 |

48 |

67,2 |

|

туловище |

43 |

8,6 |

50 |

0,44 |

133 |

1143,8 |

40 |

344 |

|

правое плечо |

3 |

0,6 |

33 |

0,47 |

137 |

82,2 |

26 |

15,6 |

|

левое плечо |

3 |

0,6 |

22 |

0,47 |

154 |

92,4 |

35 |

21 |

|

правое предплечье |

2 |

0,4 |

25 |

0,42 |

117 |

46,8 |

20 |

8 |

|

левое предплечье |

2 |

0,4 |

20 |

0,42 |

147 |

58,8 |

20 |

8 |

|

правая кисть |

1 |

0,2 |

- |

- |

117 |

23,4 |

7 |

1,4 |

|

левая кисть |

1 |

0,2 |

- |

- |

156 |

31,2 |

14 |

2,8 |

|

правое бедро |

12 |

2,4 |

48 |

0,44 |

87 |

208,8 |

48 |

115,2 |

|

левое бедро |

12 |

2,4 |

33 |

0,44 |

95 |

228 |

60 |

144 |

|

правая голень |

5 |

1 |

52 |

0,42 |

37 |

37 |

58 |

58 |

|

левая голень |

5 |

1 |

25 |

0,44 |

69 |

69 |

68 |

68 |

|

правая стопа |

2 |

0,4 |

29 |

0,42 |

10 |

4 |

64 |

25,6 |

|

левая стопа |

2 |

0,4 |

14 |

0,42 |

56 |

22,4 |

73 |

29,2 |

Рисунок 1. Расчет координат ОЦТ тела спортсмена по фотографии

Рисунок 2. Расчетно-аналитическая схема горизонтального упора на локте

звеньев. Перечень мышц, включенных в РАС в виде обобщенных мышечных можно представить следующим образом: плечевое сочленение – мышцы сгибатели, локтевое сочленение – мышцы пронаторы, лучезапястное, тазобедренное, коленное, голеностопное сочленения мышцы разгибатели, голова – мышцы сгибатели. По результатам расчетноаналитической схемы определены ведущие мышечные группы, обеспечивающие равновесие при выполнении данного элемента: дельтовидная, трехглавая мышца плеча, мышца разгибающая позвоночник, широчайшая мышца спины, подвздошнопоясничная, большая ягодичная.

Известно, что равновесие тела будет обеспечено в том случае, если моменты сил тяжести звеньев будут уравновешены суставными моментами (моментами сил мышечных тяг, обуславливающих тот или иной сустав). Звено будет находиться в равновесии, если выполняется условие рычага Для определения условий равновесия был рассчитан момент силы тяжести в сочленениях, который равен -12,03 (Нм), для сохранения равновесия данного статического положения, мышечный момент должен составлять 12,03 (Нм).

Анализ биомеханических характеристик позволил определить условия опоры и степень устойчивости данного положения, что с одной стороны в дальнейшем может стать основой для обоснования дифференцирования сложности статических элементов в правилах соревнований по спортивной акробатике, с другой стороны позволяет подобрать наиболее оптимальные средства для обучения акробатов конкретному упражнению.

Ранее установлено, что чем выше становая сила и абсолютная сила мышц спины и плечевого пояса, тем выше значение качества функции равновесия тела [7, с. 25], также, что силовые возможности мышц верхних и нижних конечностей напрямую участвуют в обеспечении вертикального положения тела человека [1, с. 65]. Данный факт послужил основой для выдвижения предположения об использовании физических упражнений, обеспечивающих сопряженное развитие силовых и координационных способностей. Исходя из вышеуказанного нами разработан и экспериментально проверен комплекс подготовительных упражнений, включающий в себя упражнения силовой направленности, координационной направленности и сопряженного воздействия. Упражнения выполнялись с использованием нестабильной опоры, что также способствует укреплению связочного и мышечного аппарата верхних конечностей и туловища. Основной акцент сделан на укрепление мышц разгибателей спины, разгибателей бедра, сгибателей и разгибателей плеча, а также сгибателей и разгибателей лучезапястного сустава. Особенностью предлагаемых средств были условия их выполнения – все упражнения сочетались с сохранением равновесия, пример: лежа на животе продольно бревну, удержание равновесия.

Результатом используемых средств стали статистически значимые различия (р ≤ 0,05) контрольной и экспериментальной групп при выполнении контрольных упражнений, схожих по техническому исполнению с элементом «горизонтальный упор на локте»: горизонтальный упор на двух локтях 4,03 ±0,2 балла и 4,68 ±0,1 балла, упор углом на гимнастических стоялках 4,2±0,13 балла и 4,90±0,2 балла, горизонтальный упор на локте 4,03±0,33 балла и 4,93±0,1 балла в контрольной и экспериментальной группах соответственно.

По данным таблицы наблюдается статистически значимое различие между выборками.

Таким образом, наличие значимых различий позволяет судить об эффективности предлагаемых подготовительных средств сопряженного воздействия для обучения акробаток горизонтальному упору на локте. Биомеханический анализ техники исполнения статических элементов, в частности упоров, в акробатике может служить основой для подбора рациональных средств обучения акробаток данному элементу.

Список литературы Средства обучения юных акробаток горизонтальному упору на локте на основе биомеханического анализа

- Абрамова Т.Ф. Особенности поддержания вертикальной стойки у спортсменов различных специализаций / Т.Ф. Абрамова, В.В. Арьков, В.В. Иванов, Т.М. Никитина, Д. Супрун // Вестник спортивной науки. -2008. - №4 - С. 64-69.

- Анцыперов В.В. Биомеханическое исследование наличия асимметрии в парной акробатике / В.В Анцыперов, Н.Л. Горячева // Инновации в образовании. -2012. - №. 4. - С. 5-9.

- Бегметова М.Х. Система силовой подготовленности студентов-акробатов, в парно-групповых упражнениях в спортивной акробатике / М.Х. Бегметова, И.А. Лакейкина // «Физическая культура и спорт на современном этапе: проблемы. Иркутск: ООО «Издательство «Аспринт», 2012. - С. 42-44

- Березуцкая О.П. Совершенствование спортивной подготовки в женской групповой акробатике / О.П. Березуцкая // Гуманитарные и социально-экономические науки. - 2007. - №. 3. - С. 189-193.

- Горячева Н.Л. Анализ двигательной деятельности партнеров в парной акробатике / Н.Л. Горячева, В.В. Анцыперов // Фундаментальные исследования. -2012. - №. 3-3. - С. 563-566.

- Ильичева В.А. Дифференцированный подход к обучению балансовых элементов спортивных акробаток, специализирующихся в женских групповых упражнениях / В.А. Ильичева, Л.В. Жигайлова, Н.В. Береславская // Состояние, проблемы, перспективы развития современной науки и образования. - 2020. - С. 132-144

- Параничева Т.М. Функциональное состояние организма и адаптационные возможности детей 4, 5, 6 лет в процессе развивающего обучения / Т.М. Параниче-ва // Новые исследования. - 2008. - №3. - С. 24-42

- Пилюк Н.Н. Техническая подготовка спортсменов высокой квалификации, специализирующихся в спортивной акробатике / Н.Н. Пилюк и др. // Материалы научной и научно-методической конференции профессорско-преподавательского состава Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования» Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма», 2018. - №. 1. - С. 59-60.

- Соболева М.В. Содержание физической и технической подготовки в спортивной акробатике / М.В. Соболева, В.С. Шерин / Физическая культура, здравоохранение и образование: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием памяти В.С. Пирусского, г. Томск 2010 год. - С. 174-179.

- Соболева М.В. Техническая подготовка в спортивной акробатике / М.В. Соболева, В.С. Шерин / Физическая культура, здравоохранение и образование: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием памяти В.С. Пирусского, г. Томск 2011 год. - С. 138-144.

- Трифонов А.Г. Классификация рабочих положений (осанок) при выполнении упражнений в парно-групповой акробатике / А.Г. Трифонова, К.С., Теряева, Е.В. Самкова // Физическое воспитание, спорт, физическая реабилитация и рекреация: проблемы и перспективы развития. - 2016. - С. 227-231.

- Шерин В.С. Совершенствование тренировочного процесса акробатов высокой квалификации / В.С. Шерин, М.В. Муза // Вестник Томского государственного университета. - 2013. - № 377. - С. 159-162.