Средства выражения проспективности в хантыйском и русском языках

Автор: Кошкарва Наталья Борисовна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Языкознание

Статья в выпуске: 2 т.13, 2014 года.

Бесплатный доступ

Средства выражения проспективности как функциональносемантической категории, обозначающей временную фазу непосредственно перед началом события, в хантыйском и русском языках обнаруживают много сходных черт. Однако лексические средства (частицы и наречия), выражающие проспективность, комбинируются с другими грамматическими значениями: в хантыйском языке с аспектуальными и прагматическими (частица śi), в русском – с модальными (наречие вот-вот).

Проспективность, аспект, проспектив, проксиматив, перфектив, авертив, хантыйский язык, русский язык

Короткий адрес: https://sciup.org/147219020

IDR: 147219020 | УДК: 811.511.142

Текст научной статьи Средства выражения проспективности в хантыйском и русском языках

Данная статья посвящена описанию средств выражения проспективности в хантыйском языке (на фоне русского). Под проспективностью мы понимаем функционально-семантическую категорию, обозначающую, что в действительности сложились предпосылки к осуществлению ситуации в близком временном интервале, актуальном для момента речи, причем наступление данной ситуации мыслится как не строго обязательное, хотя и высоко вероятное, и может быть аннулировано внешними условиями.

В разных языках это значение получает выражение на пересечении модально-видовременных категорий: оно может грамматикализоваться как модальная конструкция со значением неизбежности, высокой степени вероятности, как ближайшее (немедленное) будущее, как аспектуальная категория проспектива / проксиматива. При этом проспективность может быть как ядерным, так и периферийным значением тех грамматических средств, посредством которых она репрезентируется. Средства выражения проспективной семантики разнообразны: чаще всего она выражается аналитически – конструкциями, возникающими в результате грамматикализации глаголов движения или намерения, желания и т. п., синтаксическими конструкциями с прототипической локативной семантикой, а также лексическими средствами (наречиями, частицами, превербами).

Проспектив как грамматическая категория в языках разных систем

Проспектив как аспектуальная категория . Статус проспектива ( prospective ) как особой аспектуальной грамматической формы впервые был отмечен Б. Комри [Comrie, 1976. Р. 64–65], в отличие от формы немедленного будущего ( immediate future ) [Comrie, 1985. Р. 95]. Проспектив обозначает, что в действительности уже имеются «семена» (по выражению Б. Комри, seeds ) будущей ситуации, наступление которой не обязательно и может быть предотвращено внешними факторами [Comrie, 1976. Р. 65; Fleischmann, 1983. Р. 190].

ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 2: Филология © Н. Б. Кошкарёва, 2014

В исследованиях проспектива как аспектуальной категории отмечается его отношение к точке отсчета. Дж. М. Андерсон [Anderson, 1973] и Б. Комри [Comrie, 1976] выделяют рет роспективные и проспективные аспекты – способ взгляда на событие, при котором в нехронологической или в первично хронологической последовательности устанавливается связь между событием и точкой отсчета (cм. также: [Fleischman, 1983. Р. 192; Binnick, 1991. Р. 382]). С. Дик вводит понятие перспективного аспекта ( perspectival aspect ), который фиксирует рассмотрение ситуации с точки зрения внешней точки отсчета, это взгляд на ситуацию до ее осуществления («Perspectival Aspect distinctions concern the way in which SoA is viewed upon from the external point of view. When we look forward to the SoA, it is presented prospectively : this is Prospective Aspect») [Dik, 1997. Р. 238]. Проспектив отражает субъективную психологическую связь будущего события с настоящим [Emanatian, 1991. Р. 488], устанавливает соотношение между временем осуществления действия и временем, актуальным для дискурса ( reference time , topic time ): время осуществления действия следует за актуальным временем [Toews, 2009]. В. А. Плунгян использует метафору «позиция окна наблюдения» по отношению к тому фрагменту на оси времени, который соотносится с ситуацией, обозначаемой предикатом: «В рамках такого подхода противопоставляются граммемы, выражающие “вложенность” окна наблюдения в ситуацию (в зависимости от того, в какой именно фрагмент ситуации вложено окно наблюдения, выделяется проспектив , инцептив , прогрессив / дура тив , комплетив , результатив ), и граммемы, выражающие “вложенность” ситуации в окно наблюдения ( пунктив / лимитатив ). Дополнительную роль при выборе аспектуальной граммемы играет акциональный класс предиката: так, прогрессив соотносится с процессами, тогда как проспектив – с состояниями, срединная (“интратерминальная”) часть которых находится в окне наблюдения» [2012. С. 12–13].

Хотя проспектив и не относится к базовым аспектуальным категориям, он довольно часто присутствует в грамматических системах разных языков. Он широко представлен в африканских языках, в которых будущего времени чаще всего нет и данная категория частично восполняет ее отсутствие [Плунгян, 2003] (см. также: [Emanatian, 1991; Toews, 2009; Выдрин, 2012; Эрман, 2012]), отмечается в германских [Comrie, 1976; Quirk et al., 1985; Ziegeler, 2006; Schroeder, 2011], романских [Fleischmann, 1983; Горбова, 2012], кельтских [Reed, 2012], самодийских [Гусев, 2012], юкагирских [Маслова, 2004], тюркских [Johanson, 1971; Nevskaya, 2005] 1, тунгусо-маньчжурских [Перехвальская, 2012], чукотско-камчатских [Волков и др., 2012], арамейских [Coghill, 2010], майя [Виноградов, 2012], языках Северной Америки [Pustet, 2008] и мн. др. Много новых данных о проспективе в иранских, тюркских, уральских и др. языках было представлено во время международного симпозиума «The Prospective as a Grammatical Category: Evidence from Turkic, Iranian and beyond». Frankfurt a.M., 23–25 September 2013 2. Таким образом, можно признать типологически значимый характер этой категории [Dahl, 1985. P. 112] 3.

Для юкагирских языков актуальна дифференциация проспективных значений, которые выражаются двумя различными конструкциями – интенциональной и провиденциальной. Их значения включают отсылку к некоторому положению дел, соотнесенному с последующим событием, но в интенциональной конструкции это положение дел соответствует внутреннему состоянию субъекта предстоящего действия (в частности намерению совершить действие), а в провиденциальной – внешним по отношению к субъекту обстоятельствам, предопределяющим предстоящее событие независимо от намерений его участников [Маслова, 2004. С. 212].

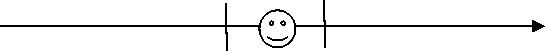

С. Дик в рамках «перспективного вида» выделяет четыре разновидности, две из которых являются частными случаями проспектива: 1) собственно проспектив (is going to cry ‘собирается заплакать’); 2) ближайший проспектив (is about to cry ‘вот-вот заплачет’); 3) перфект недавнего прошлого (has just cried ‘только что плакал’); 4) собственно перфект (has cried ‘поплакал, и это сейчас важно’) [Dik, 1997. Р. 239] (см. рисунок).

1 2

СИТУАЦИЯ

3 4

Отношения между ситуацией и возможными точками отсчета

Таким образом, в некоторых языках проспектив оказывается родовым понятием по отношению к более частным грамматическим значениям. На рисунке С. Дика ему соответствует левая часть шкалы, которая символизирует предшествование точки отсчета моменту совершения события. В зависимости от индивидуальных особенностей каждого языка это пространство может покрываться либо единой грамматической категорией, либо дробиться на более конкретные значения, в основе противопоставления которых могут лежать или чисто временные, или осложненные модальными оттенками смыслы.

Проспектив и проксиматив . Для описания сходных явлений в языках разных систем используется также термин проксиматив ( proximative ), введение которого связывают с именем Б. Хайне. Он выделил в суахили грамматическую категорию, которую первоначально назвал ALMOST-aspect ‘аспект почти случившегося действия’, однако после работы К. Кёниг [König, 1993] стал широко использоваться термин проксиматив для описания данного явления в африканских [Heine, 1994], болгарском [Kuteva, 2001], корейском [Rhee, 2005], лакота [Pustet, 2008. Р. 249], эстонском [Erelt, Metslang, 2009] и др. языках, в пиджинах [Romaine, 1999], а также в широкой типологической перспективе [Heine, Kuteva, 2002]. Термины про - спектив и проксиматив стали употребляться параллельно и независимо в разных научных традициях.

Проксиматив обозначает временну́ю фазу непосредственно перед началом возможного осуществления действия, названного глаголом [Heine, 1994. Р. 36, 94]. «The proximative defines a temporal phase located close before the initial boundary of the situation described by the main verb » [Kuteva, 2001. Р. 92]. T. Kутева считает проксиматив чисто аспектуальной категорией, отличительным свойством которой является семантика близости ( imminence ) [Ibid.].

При определении аспектуальной специфики проксиматива Д. Зиглер опирается на представление об аспекте как метафорическом средстве абстрагирования в физическом действии или состоянии структурных контуров конкретного, физического явления: близость ( proximity ) к действию или состоянию подразумевает ассоциацию, которая мыслится как пространственная метафора [Ziegeler, 2006. P. 140], что особенно отчетливо реализуется при выражении проксиматива локативными конструкциями типа англ. on the verge of V-ing , nearly , be about to и т. п. (метафора местонахождения) или при использовании глаголов движения в аналитических конструкциях проксимативной семантики (метафора движения, приближения) [Dik, 1997. Р. 240].

В. А. Плунгян делает попытку разграничить термины проспектив и проксиматив : про-спектив выражает такое состояние субъекта, при котором наступление ситуации P становится высоковероятным; значение проксиматива соответствует моменту непосредственного наступления ситуации в ближайшей временной окрестности (ср. рус. вот - вот ) [2003. С. 33]. Это разграничение подобно «собственно проспективу» и «ближайшему проспективу» в терминологии С. Дика [Dik, 1997. C. 239]. Несмотря на то что В. А. Плунгян относит проспектив к аспектуальным категориям, представление о высокой вероятности осуществления события сближает проспектив с модальностью, а указание на соответствие будущему времени вписывает проксиматив в сферу грамматических времен. В таком определении про-спектив выступает как комплексная категория, основным значением которой является аспек-туальность, осложненная модальным оттенком вероятности, а проксиматив – как аспектуальная категория, сближающаяся с будущим временем. Для более корректного определения проспектива / проксиматива как аспектуальной категории необходимо усиление в формулировке собственно аспектуального признака – отношение говорящего к развертыванию действия во времени.

Однако в других работах под проксимативом В. А. Плунгян понимает иной тип отношений, который описывает ситуацию (непредвиденной) остановки процесса в непосредственной близости к финалу (рус. чуть не ) [2001]. Аналогичное употребление этой пары терминов находим и в работе В. Ф. Выдрина [2012. С. 582, 606]. Однако чаще это отношение обозначается термином авертив (см. об этом ниже).

Как нам представляется, термины проспектив и проксиматив употребляются чаще всего как синонимы для обозначения аспектуальной категории, фиксирующей положение дел непосредственно перед наступлением актуального возможного события (см. также: [Cinque, 1999. Р. 97; Narrog, 2012. Р. 282]). Поэтому в дальнейшем изложении мы будем использовать их как синонимы в соответствии с их употреблением в цитируемых работах, отдавая предпочтение термину проспектив в собственных исследованиях.

Проспектив / проксиматив и другие аспектуальные категории , связанные с зоной буду щего : дестинатив и предиктив . Близкими проспективу являются редкие категории дести - натива и предиктива , в которых усиливается модальный оттенок высокой вероятности осуществления события, обусловленный внутренними или внешними факторами, что обнаруживает определенное сходство с делением проспективных значений на интенциональные и провиденциальные.

Категория дестинатива в армянском языке сближается с юкагирской категорией прови-денциалиса: дестинатив обозначает ситуацию, наступление которой в описываемый момент времени представляется говорящему неизбежным в силу внешних обстоятельств. Презенс дестинатива является одним из функциональных эквивалентов будущего времени с модальным оттенком долженствования. В. А. Плунгян отмечает близость дестинатива и проспекти-ва как показателей подготовительной фазы ситуации [2006].

Предиктив ( predictive ) используется для формулировки предсказаний в высказываниях типа Если съешь ядовитые грибы , то умрешь или в ответах на вопросы типа Как ты дума ешь , что будет делать твой брат , когда мы вернемся ? Это редкая категория, которая получает преимущественно перифрастическое выражение и имеет необязательный характер [Dahl, 1985. Р. 110–111]. От проспектива она отличается модальным оттенком предсказуемости события.

Проспектив / проксиматив и другие аспектуальные категории , связанные с зоной про шедшего : перфектив и авертив . Теоретическое выделение и осмысление проспектива в работе Б. Комри [Comrie, 1976. С. 64–65] было основано на представлении о потенциальной симметрии грамматических категорий: перфектив передает свершившееся действие как еще релевантное для момента говорения, а проспектив – как действие, релевантное в будущем. Общим является то, что событие, лежащее в одном временном срезе, актуализируется через призму другого. Подтверждения симметричного характера проспектива и перфектива как обозначающих актуальное для момента речи событие в прошлом или будущем обнаруживаются в разных лингвистических описаниях (см.: [Toews, 2009; Coghill, 2010. Р. 369; Schroeder, 2011; Reed, 2012] и др.); в языке лакота проксиматив признается субкатегорией перфективного аспекта [Pustet, 2008. Р. 249]. Сходство проспектива и перфектива обнаруживается также и в том, что оба они могут характеризовать состояние субъекта в точке отсчета: так, предложение John is going to be a rich man ‘Джон станет богатым’ интерпретируется как утверждение «в момент речи Джон таков, что ситуация ‘Джон богат’ наступит в будущем при естественном ходе событий» [Майсак, 2005. С. 353].

Близкой проспективу / проксимативу является категория авертива , или, как T. Kутева называет ее в одной из работ, категория ANA ( action narrowly averted ‘чуть было не совершившееся действие’). Ср. также синонимичный термин propinquitive , который не получил широкого распространения [Johanson, 2000. Р. 150].

Значение авертива складывается из следующих составляющих: imminence ‘близость’ (ас-пектуальность) + counterfactuality ‘противоречие, несоответствие’ (модальность) + past ‘прошедшее’ (темпоральность) [Kuteva, 2001. Р. 100]. Таким образом, проксиматив в прошедшем порождает авертив [Ibid. Р. 109; Майсак, 2005. С. 160], что, по-видимому, и дает основание В. А. Плунгяну называть эту категорию проксимативом и рассматривать ее как разновидность антирезультатива [2001].

Схематически соотношение между проксимативом и авертивом T. Kутева изображает следующим образом:

Non-past volition structure … proximative

Past volition structure … avertive

Различия между проксимативом и авертивом касаются семантики и функционирования в тексте. Проксиматив может употребляться и в прошедшем, и в непрошедшем временах, тогда как авертив – только в прошедшем. Проксиматив в первую очередь обозначает близкий отрезок времени, тогда как авертив – несоответствие [Kuteva, 2001. Р. 95]. Это две различные граммемы, которые частично перекрываются в контекстах прошедшего времени. В некоторых языках проксиматив содержит отрицательный противоположный компонент [Nouwen, 2006. Р. 1], т. е. зоны авертива и проксиматива в зависимости от средств их выражения могут пересекаться также в области отрицания.

Проспектив / проксиматив и категория времени . Многие ученые отмечают, что проспек-тив может сочетаться с разными грамматическими временами, что доказывает его аспектуальный, а не темпоральный характер, хотя пересечения с планом будущего и планом настоящего очевидны, поскольку в семантике проспектива совмещается представление о текущем положении дел и его перспективе в будущем (см., например: [Coghill, 2010. Р. 369]). Поэтому в ряде языков проспективную семантику берут на себя те или иные временные формы (настоящее продолженное, ближайшее будущее и др.). Различия состоят в том, что будущее время сообщает, как сложится ситуация впоследствии, настоящее может указывать на предпосылки будущего события, поскольку они принадлежат текущему моменту, а проспектив актуализирует предпосылки будущего события в момент речи. Формальным критерием разграничения времен и проспектива считается способ их выражения: времена обычно выражаются морфологически, а проспектив – перифрастически.

Однако в работах некоторых ученых проспектив либо прямо включается в состав временных категорий, либо статус проспективных показателей определяется нечетко. Так, описывая функции показателя -ecek в турецком языке, Л. Йохансон отмечает неразрывный комплекс его временны́х, аспектуальных и модальных значений. Он указывает на естественную связь будущего времени с потенциальной модальностью: желание, намерение, вероятность вытекают из предвидения, что событие совершится в определенной точке относительного будущего [Johanson, 1971; 1994. Р. 248–255].

Э. Даль рассматривает проспектив в разделе «Временны́ е категории», куда включаются формы с первичной временно́й семантикой, а также некоторые другие, имеющие отнесенность к будущему времени («Other categories which signal future time reference»), которые не могут быть безоговорочно включены в какие-либо иные разряды [Dahl, 1985. Р. 103, 110–112, 189]. На основе признака future time reference сюда относится и проспектив, который, по мнению Э. Даля, типичен в контекстах с отчетливым компонентом намерения, служащих ответом на вопросы типа Что ты сейчас собираешься делать ?

Способы выражения проспектива / проксиматива . Как правило, проспектив / проксима-тив является результатом грамматикализации конструкций с вспомогательными глаголами, чаще всего это глаголы движения и модальные глаголы со значением желания, намерения, готовности совершить действие. Типичным для многих языков является перифрастическое выражение проспектива: из 19 зарегистрированных в исследовании Э. Даля случаев только один представляет собой пример морфологического выражения категории проспектива [Dahl, 1985. Р. 185]. Развитие определенных лексических элементов в сторону грамматикализации значения проспектива / проксиматива носит универсальный характер (см.: [Heine, Kuteva, 2002; Coghill, 2010. Р. 288] и др.).

Синтаксическим средством выражения проспектива являются конструкции с прототипическим локативным значением ‘находиться поблизости от чего-л.’, как, например, в совре- менном английском языке ‘be about to’, ‘be on the verge / point of’ [Kuteva, 2001. Р. 108], в Tok Pisin конструкция c семантикой ‘X is near to Y’ [Romaine, 1999] и др.

К лексическим средствам относятся наречия, подобные англ. almost , near , рус. вот - вот . Проксимативные наречия употребляются также в испанском [Pons Bordería, Schwenter, 2005] и мн. др. языках. Отмечается их функциональное сходство с проксимативом африканских языков [Ziegeler, 2006], а в работе [Quirk et al., 1985] они были названы аппроксиматорами ( approximators ). В некоторых языках, например латинском и литовском, не исключается возможность выражения проспективной семантики превербами [Панов, 2012. С. 729; Аркадьев, 2012].

Имеется несколько формальных критериев квалификации грамматических форм как проспективных.

-

1. Если возникает проблема определения того или иного глагола (прежде всего глагола движения) как смыслового или вспомогательного, необходимо учитывать тип ситуации: для вспомогательных глаголов движения допустимо сочетание с неодушевленными существительными в роли субъекта, которые обозначают предметы, не способные совершать действие по собственной воле и контролировать его.

-

2. Для проспектива характерно использование преимущественно форм 1-го л., так как представление о намеренном, целенаправленном действии для них более естественно, чем для форм 3-го л.

-

3. Проспектив может сочетаться с разными временными формами.

-

4. Для форм проспектива возможна комбинация с отрицанием.

-

5. Проспектив выражается преимущественно перифрастически.

-

6. Кроме того, в типологических работах (см., например: [Dahl, 1985; 2000]) исчислены типы контекстов, в которых появление проспектива высоко вероятно.

Средства выражения проспективности в хантыйском языке

В хантыйском языке проспектив как грамматическая категория не грамматикализован, однако возможности выражения проспективной семантики имеются и в текстах они реализуются достаточно частотно. Поэтому применительно к хантыйскому языку мы говорим о проспективности как функционально-семантической категории и описываем разноуровневые средства ее выражения.

В хантыйском языке нет будущего времени, поэтому проспектив как временна́я категория не грамматикализуется; не так широко, как в тюркских языках, развиты аналитические конструкции, поэтому проспектив выражается лексически или синтаксически.

Частица si / сi как лексическое средство выражения проспективности

Основным средством выражения семантики проспектива является полифункциональная лексема śi (западные диалекты) / či (восточные диалекты), высоко частотная в текстах: в проанализированной нами сказке на одном из восточных диалектов – сургутском она встречается 90 раз в 300 предложениях, т. е. примерно в каждом третьем предложении. Приведем случайно взятый отрывок из фольклорного текста:

-

(1) сург.

Йа чу нэнə тɵм ɵс, мəта тɵрəм йӱтнə пɵтəԓ ԓӱв, əй нэнə йасəӈ илə тӱтаӽə, нӱӈ Эвəт пӱӽԓа инам вɵԓԓəӽ мəниӽат. И чу вɵԓԓəӽ чи мəн. Йа чи панə ɵттə сӓрнам ɵс чи мəн. Сӓрнам мəн-мəн, əй мəта ԓатнə Эвəта чи йɵӽəт. Əй ԓатнə Эвəта чи йɵӽəт, Ɵӽəн Эвəта чу кимнəм мӓт. Лӱв чи нэ чи ӄɵтəт-кӱрəт, ыԓə тɵп ымəԓ, чу ликəпа, липəк ɵӈ вантəӈа, Эвəт вɵԓтə тɵӽийа ымəԓ. Панə чаӄа вɵнтə вɵлтə пӓлəкнам, ӄɵтəԓ пɵӄəнтə пӓлəкнам, вɵнтə вɵлтə пӓлəкнам, əнəԓ йӱӽ чи кӓсəмтəӽ. Тɵӽнам чи ӓӈрəмтəӽ. Тəми мəта най тɵйəм пӓӽ? Мəта вɵԓԓəԓ лек сойəмнат. Ɵӽəн йəӈка нык ӄɵтəп. Йа ԓӱв тɵӽа путо, чу йəӈкə ԓɵйəмтəӽ. Чуминт сɵйəми ай йӓвəны нык сɵԓəӄинт. Панə ҷəӽə сӱҷ, ньӓвəм: «Йа чет чаӄа мампə чет чи вɵԓəм, вɵԓəм, əнəԓ тɵрəм ӄо йəӽимнə ньӱԓə чи арйаԓԓойəмəн. Мампə ӄɵнтəӽ ӄойəнкə чи йəӽəм. Чу ньӱԓа пə чи рӓӈипԓəмəн 4.

В сочетаниях с именами ( ś i / č i + N) эта частица выражает значение контрастивного фокуса и маркирует отсутствие в анафорическом контексте множества с релевантным признаком [Кудринский и др., 2012. С. 104–105]:

-

(2) сург.

Pir ķɵtəł ałəŋ či iki jastəł… pir ķɵtəł ałəŋ či iki jast=əł=∅ следующий день утро этот мужчина говорить=Pr=SUBJ/3Sg

‘На следующее утро этот мужчина говорит…’

Используется она также в адбериальной функции и в составе сложных частиц, например:

-

(3) каз.

Pa ś i , ś i w ε r ə n p ă r ə s , ś i [Касум мув моньщат-путрат, 2002. С. 144].

[ pa ś i ] [ ś i w ε r= ə n] p ă r ə =s= ∅ ś i

[ и так ] [ этот дело =POSS/2Sg/Sg] исчезнуть =PAST=SUBJ/3Sg вот

‘И вот это дело кончилось, вот.’

В данной работе мы рассматриваем только приглагольное употребление этой частицы ( ś i / č i + V), наиболее частотное в текстах (90 % случаев употребления). Она ставится непосредственно перед глаголом, который занимает в предложении конечную позицию, и выполняет аспектуальные (средство выражения проспективности и перфективности) и коммуникативные (средство выражения актуального членения – маркер ремы) функции.

Аспектуальные функции частицы si / сi

Частица si / сi как показатель проспектива. В сочетании с глаголами настоящего времени данная частица передает значение проспективности и переводится на русский язык при помощи наречия вот-вот .

śi / či + Tv=Pr (проспектив: вот-вот что-то произойдет)

-

(4) сыньск.

Χŭw ał jăŋχati , pŭtεm śi jεtšəł.

χŭw ał jăŋχ=ati долго NEG/IMPER ходить=IMPER/SUBJ/2Du pŭt=εm śi jεtš=əł=∅ котел=POSS/1Sg/Sg вот закончиться=Pr=SUBJ/3Sg

‘Долго не ходите, еда (букв.: котел) вот - вот сварится.’

В предложениях проспективной семантики свободно выступают как одушевленные (пример 5), так и неодушевленные (пример 6) субъекты:

-

(5) сыньск.

Rŭwən śi χăłłəw .

rŭw=ən śi χăł=ł=əw жара=LOC вот умереть=Pr=SUBJ/1Pl

‘[Мы] вот-вот умрем от жары.’

-

(6) сыньск.

Kamən părkatijten atəm, łɔńśen śi śi łŏłał. kamən părkatij=t=en atəm снаружи отряхиваться=PrP=2Sg плохо

łɔńś=en śi śi łŏła=ł=∅ снег=POSS/2Sg/Sg этот вот растаять=Pr=SUBJ/3Sg

‘Надо отряхиваться снаружи (букв.: снаружи отряхиваться [разве] плохо), снег на тебе вот-вот растает.’

Частица si / сi как показатель перфектива. В сочетании с глаголами прошедшего времени эта частица имеет перфективное значение: что-то недавно произошло, и результат по-прежнему актуален. Здесь также возможны и одушевленные (пример 7), и неодушевленные (пример 8) субъекты.

śi / či + Tv = Past (перфектив: только что что-то произошло)

-

(7) шур.

Wаnəł-χăwəł măntsəw , pа jŏχi śi jŏχətsəw.

wаn=əł близко=POSS/3Sg/Sg pа jŏχi śi и домой вот

χăw=əł mănt=s=əw ходить=PAST=SUBJ/1Pl

далеко=POSS/3Sg/Sg jŏχət=s=əw прийти=PAST=SUBJ/1Pl

‘Долго ли коротко ходили и вот мы пришли домой.’

-

(8) шур.

Min mɔńśеmən-pŏtrеmən śi jеtšəs.

jеtš=əs=∅ закончиться=PAST=SUBJ/3Sg

min m оńś = е m ə n p ŏ tr= е m ə n ś i

1Du сказка =POSS/1Du/Sg рассказ =POSS/1Du/Sg вот

‘Наша сказка-рассказ закончилась’.

Возможности сочетаемости частицы si / сi с разными грамматическими формами и структурными типами сказуемых. У данной частицы нет ограничений на сочетаемость с разными грамматическими формами: она свободно употребляется при глаголах в форме неочевидного наклонения (пример 9), при пассиве настоящего или прошедшего времен (примеры 10, 11, 12).

śi / či + Tv = EVID

-

(9) шур.

Jеrtа-wɔtа śi jŭwmаł.

jеrt=а wɔt=а śi jŭw=m=аł дождь=DAT ветер=DAT вот стать=EVID=3Sg

Букв.: К дождю, к ветру вот стало.

‘Начался, оказывается, дождь и ветер.’

śi / či + Tv = PASS

-

(10) сыньск.

Tăta śi pătłiłajəw.

tăta śi pătłi=ł=aj =əw здесь вот стемнеть=Pr=PASS=SUBJ/1Pl

‘Здесь нас застала темнота.’

-

(11) шур.

Аn-sun śi оməssаjət , wułеt śi χаtśаsаjət.

аn-sun śi оməs=s=аj=ət чашка-тарелка вот посадить=PAST=PASS=SUBJ/3Pl wułе=t śi χаtśа=s=аj=ət олень=Pl вот принести в жертву=PAST=PASS=SUBJ/3Pl ‘(Они) расставили посуду, принесли в жертву оленей.’

-

(12) шур.

А ntа mn-suntа mn murэуэ n si tе ka ns aj эt.

аn=łаmn sun=łаmn murəχ=ən чашка=POSS/1Pl/Pl посуда=POSS/1Pl/Pl морошка=LOC

śi tеkаn=s=аj=ət вот наполниться=PAST=PASS=SUBJ/3Pl

‘Наша посуда наполнилась морошкой.’

Свободно сочетается данная частица с разными структурными типами сказуемых, в том числе с аналитическими конструкциями глагольных и именных сказуемых.

si / ci + Tv = CV + V EX/AUX (аналитическая конструкция с семантикой статального пассива)

-

(13) шур.

In хр tэ t w е rtaj э t о wta t-isп ita t mdxti si w е rm a n uttэ t.

in χɔt=ət теперь дом=Pl išńi=łаł mŏχti окно=POSS/3Pl/Pl сразу

wеr=ł=аj=ət оw=łаł дверь=POSS/3Pl/Pl uł=ł=ət быть=Pr=SUBJ/3Pl

делать=Pr=PASS=SUBJ/3Pl śi wеr=mаn вот делать=CV

‘Теперь дома сразу делают с дверями и окнами.’

Сочетается она также и с именными сказуемыми, которые обозначают скорый переход в новое состояние, при этом значение будущего не обязательно является «ближайшим», событие начинает интерпретироваться как неизбежное, которое обязательно произойдет, т. е. при именных сказуемых усиливается модальный оттенок неотвратимости, а не аспектуальный проспектива:

si / ci + именное сказуемое

-

(14) сыньск.

NdImen j a ma si jit.

рана=POSS/2Sg/Sg jăm=a śi ji=ł=∅ wound=POSS/2Sg/Sg хороший=DAT вот стать=Pr=SUBJ/3Sg

‘Рана твоя скоро заживет (букв.: вот-вот хорошей станет).’

Приведем пример, в котором частица si / ci в первой части сочетается с глаголом в форме прошедшего времени, а во второй части – с глаголом в форме настоящего времени. Оба описываемых события соприкасаются с моментом речи.

1-я часть: si / ci + Tv=PAST

2-я часть: si / ci + Tv=Pr

(15) сыньск.

Tdp sdrta si jis, si po tэ t, si po tэ t.

|

t ŏ p |

s ŏ rt=a |

ś i ji= s = ∅ |

|

только |

короткий промежуток времени =DAT |

вот стать = PAST =SUBJ/3Sg |

|

ś i |

p ɔ t= ə ł = ∅ ś i |

p ɔ t= ə ł = ∅ |

|

вот |

замерзнуть = Pr =SUBJ/3Sg вот |

замерзнуть = Pr =SUBJ/3Sg |

‘Немного времени прошло, вот-вот замерзнет, вот-вот замерзнет.’

Дополнительные cpedcmea yKaoa.HUH Ha минимaльный интервaл между моментом речи и событием. Данная частица может сопровождаться временнытми наречиями, обозначающими близкий интервал, еще более сокращая его.

ADV + si + V f

(16) шур.

|

Lйw in si si jд/э tэ t. ł ŭ w { in ś i } он / а { теперь вот } ‘Он/а вот-вот придет.’ |

[ ś i j ŏχə t= ə ł= ∅ ] [ вот прийти =Pr=SUBJ/3Sg] |

(17) шур.

Tutta-ta Ita lap jeyema tэ n pa moxti si ka tэ tte w.

|

tułt а t ă łt а l ă p там здесь PREVERB p а m ŏχ ti ś i и немедленно вот |

j еŋе m= а ł ə n перегородить =IMPER/OBJ/2Pl/Sg k а t ə ł=ł= е w поймать =Pr=OBJ/1Pl/Sg |

‘Перегородите реку отсюда дотуда и сразу же его поймаете.’

-

(18) сыньск.

Хйti tarasew jesawut si tatamэt.

χŭł=i łaraś=ew ješawuł śi tałam=əł=∅ рыба=ADJ ящик=POSS/1Pl/Sg скоро вот опустошиться=Pr=SUBJ/3Sg

‘Рыба в ящике вот-вот кончится (букв.: рыбный ящик вот-вот опустошится).’

(19) шур.

In rй§эt si jд/эttэt , nay pa askulaja йttajэn.

|

in |

r ŭś = ə t ś i |

j ŏχə t=ł= ə t |

|

скоро |

русский =Pl вот |

прийти =Pr=SUBJ/3Pl |

|

n ăŋ |

pa ă škulaj=a |

ŭ ł=ł=aj= ə n |

|

ты |

тоже школа =DAT |

взять =Pr=PASS=SUBJ/2Sg |

‘Русские вот-вот приедут, тебя тоже в школу заберут.’

Краткость интервала может дополнительно акцентироваться моментальным суффиксом в составе глагольной словоформы.

s i + T v = MOM

-

(20) шур.

Jerta-wоta si jйwэmtэt.

-

j е rt= а w ɔ t= а ś i j ŭ w= ə mt ə =ł= ∅

дождь =DAT ветер =DAT вот стать = MOM =Pr=SUBJ/3Sg

Букв.: К дождю, к ветру вот станет.

‘Вот-вот начнется дождь, [поднимется] ветер.’

Cunmakcuneckue конструкции с повтором глaголa. Синтаксическим средством выражения проспективной семантики служит конструкция «si V, tam V», в которой глагол повторяется, и при нем используются синонимичные полифункциональные лексемы si и tam ‘вот’, ‘этот’, ‘здесь’, которые в данном случае выступают в роли пространственных наречий, указывающих на близкое расположение в пространстве. При этом наречие si обозначает более близкое к точке отсчета место по сравнению с tam , например:

-

(21) каз.

Kew si rakэn 4 , tam rakэn 4 .

kew śi răkən=λ=∅ tăm răkən=λ=∅ камень вот упасть=Pr=SUBJ/3Sg здесь упасть=Pr=SUBJ/3Sg

‘Камень вот-вот упадет (букв.: вот упадет, здесь (на эту сторону) упадет).’

Как и в ряде других языков, проспективность выражается конструкцией с прототипической локативной семантикой (пример 21). Особенностью хантыйской конструкции является совмещение статического и динамического пространственного значений. В ней используются глаголы направленного движения (в данном случае – упасть), но локализатор при них – статический, что усиливает результативность процесса: движение завершилось нахождением в ближайшей точке пространства.

В этом примере не только сам факт мыслится как неизбежный, неотвратимый, но и предельно конкретно предсказывается место, где событие произойдет. Однако значение этой конструкции не обязательно связано с выражением пространственных отношений. В следующих примерах с одушевленным субъектом и глаголами других ЛСГ эта конструкция обозначает близкое предсказуемое будущее, а не место, где свершится событие:

-

(22) каз.

[В чуме лежит больной мужчина, к которому приходит шаман, чтобы его вылечить, но мужчина впоследствии все равно умирает.]

Ин Ай Лэв - тый хə , сап^ă^ эвăт^а вəн щăртăӈ хə [ вантый^ ] : мăттырн , вўтн нўм нурумн йи ики у^^ . Мăттырн , тăм ^ы^^ – тум ^ы^^ пит^ , щи хă^^ – тăм хă^^ , тəп єӈă^ : « Є - є - є …» Щи , щимурта ювма^ , щи хă^^ – тăм хă^^ [Касум мув моньщат-путрат, 2002. С. 136] – Мужчина с верховьев Малой Сосьвы, шаман, которого в шею поранить невозможно, смотрит: оказывается в дальнем углу на нарах лежит мужчина. Оказывается, он едва-едва дышит (букв.: здесь дышит, там дышит), стонет.

ś i χă ł ə ł – t ă m χă ł ə ł

śi χăł=əł=∅ вот умереть=Pr=SUBJ/3Sg вот-вот умрет,

tăm χăł=əł=∅ здесь умереть=Pr=SUBJ/3Sg

(Он) стонет: ‘Э-э-э…’. вот как ему плохо (букв.: до чего он дошел). Вот-вот умрет.’

-

(23) каз.

[Дети убегают от ведьмы, она их вот-вот догонит, но так и не догнала.]

Щи , ин тăм муй , муй ^айǝм кăнши йăӈхǝс , муй ху^та йăӈхǝс , па щи мăр па хўвашǝк питсǝӈǝн . Па имə^тыйн па шөт^əӈəн , шөт^əӈəн , имə^тыйн , па щи йита^ , щи сать^ , тăта ванəн , щи йи^ .

– Па , ин щăт хў^та мăн^əӈəн , ищи мурт щи кăт^ə^^ам .

Щиты вана йухəтсəӈəн , щи кăт^^айӈəн , тăм кăт^^айӈəн . Щи кєв пул вўщкəс^э , щимəщ кэв вўра йис , и па нємǝ^т щирн ăнт ут^ǝ^э , мăнты , мăнты щирǝ^ ăнтөм , муй тăхи эвǝ^т мăнǝ^ . Па щи хăщǝс [Сказки Вандымовой..., 2012. С. 42].

‘Пока Пурнэ ходила и искала свой топор, дети далеко ушли. Идут они, идут, услышали, что Пурнэ уже близко.

– Куда вы идете, все равно вас поймаю.

Вот-вот догонит их (букв.: вот догонит, здесь догонит). Бросила сестра точильный камень, такая гора выросла, не может Пурнэ через нее пройти, осталась далеко позади’ [Сказки Вандымовой..., 2012. С. 43].

-

(24) каз.

[В «Сказке-песне о мужчине Мощ и ненецком войске» речь идет о том, что всю семью хантыйской девушки перебили: убили отца и мать, грозят убить старшего брата. Однако в итоге старший брат побеждает.]

Ай Мощ - хǝ йи - пухиен тăм моӈхум кăлэӈ ёшўв ^ўве^ моӈхи ( г ) ия^^ă^^ўв , тăм моӈхум вўрăӈ ёшўв

‘Об маленького мужчину Мощ, твоего брата, только что вытертые кровавые руки, об него [еще] вытрем, только что вытертые окровавленные руки,

Ай Мощ-хэ яена об маленького мужчину Мощ, твоего брата,

Щи моухи^ия^^а^^ув [еще] вытрем!’

[Шмидт, Пятникова, 2006. С. 39]. [Шмидт, Пятникова, 2006. С. 133].

Контексты, приведенные в примерах 22–24, показывают, что данная конструкция, как это типично для проспектива, не содержит в своей семантике представления об исходе события: в примере 22 ожидаемое свершилось – мужчина умер, в примерах 23 и 24, наоборот, несмотря на высокую вероятность осуществления действий, они не состоялись.

Примеры из разных диалектов хантыйского языка показывают несколько различающиеся пространственные картины: если в казымском (западном) диалекте вначале дается указание на ближайшую точку, а потом на более удаленную, т. е. событие как бы удаляется от наблюдателя, то в примере 25 из сургутского (восточного) диалекта, наоборот, оно приближается к говорящему: вначале употребляется наречие с семантикой ‘там’, а затем – с семантикой ‘здесь’.

-

(25) сург.

Эй мэта уатнэ вейтауэ чи варэт. Те^а вейэмтэууат, чи вейэмтэууат - ‘И вдруг [они] захотели спать. [Они] вот-вот уснут (букв.: уснут там, уснут здесь).’

Возможно, такой порядок следования слов пространственной семантики не носит устойчивого характера.

Таким образом, в хантыйском языке своеобразно реализуется пространственная метафора, типичная для формирования проспективных значений в языках разных систем.

Система аспектуальных значений частицы si / сi . Таким образом, частица si / сi в хантыйском языке является маркером временны́ х отношений, локализованных в непосредственном будущем или в близком прошлом, во временно́м отношении недалеко отстоящих от момента речи. Значение прошлого или будущего, независимо от залога и наклонения, выражается временными аффиксами =1 настоящего и =s прошедшего времен. Частица si / сi модифицирует временно́е значение, привязывая его к моменту речи, безотносительно к тому, направлено оно в прошлое или в будущее. Проспективное и перфективное значения в хантыйском языке выражаются одинаково – лексическим средством, частицей, которая указывает на актуальность результата прошедшего или будущего действия для момента речи.

Данные хантыйского языка подтверждают мнение Б. Комри о том, что проспектив симметричен перфекту [Comrie, 1976. Р. 64–65]: перфект передает свершившееся действие как еще релевантное для момента говорения, а проспектив обозначает действие, которое еще не свершилось, а только планируется или задумывается, также как актуальное для момента говорения.

Таким образом, лексему si / сi можно считать аспектуальным показателем, который маркирует одновременно и подготовительную стадию процесса (проспектив), и его результирующую стадию (результатив), т. е. является показателем внешних стадий [Плунгян, 2011. С. 385] протекания действия.

Ниже представлена система аспектуальных значений частицы si / сi :

Момент речи si / с i si / с i

PR PAST проспектив перфектив

Частица si / сi как показатель актуального членения

Другой особенностью частицы si / сi является ее рематический характер: она служит показателем ремы и употребляется в общеинформативных высказываниях, отвечающих на пол- ный диктальный вопрос Что случилось ? Что произошло ?, относящийся к сказуемому, например:

-

(26) шур.

Pоjtеkэttatа-tutа pukэtэn T //R si jayx^3t- pɔjtеk=ət tătа tutа puk=ət=ən śi jăŋχ=λ=ət куропатка=Pl здесь там стая=Pl=LOC вот ходить=Pr=SUBJ/3Sg

‘Там и здесь стаями летают (букв.: ходят) куропатки.’

(Высказывание отвечает на вопрос Что делают куропатки ? Рема - глагольное сказуемое jаууХэt в сочетании с частицей si .)

-

(27) шур.

Nе m э It a nt w е rs э m, ta lэу ya tэ I tup j е l-j6/ i T // R si suss эm .

n е m ə łt ничего tup только

|

ă nt |

w е r=s= ə m |

t ă ł əŋ |

χă t ə ł |

|

NEG |

делать =PAST=SUBJ/3Sg |

целый |

день |

|

j е ł |

j ŏχ i |

ś i |

šuš=s= ə m |

|

вперед |

назад |

вот |

ходить =PAST=SUBJ/1Sg |

‘Ничего не делала, целый день только взад-вперед ходила.’

(Высказывание отвечает на вопрос Что делала целый день ? Рема - глагольное сказуемое sussэm ‘ходила’ в сочетании с частицей si .)

Связь проспектива и перфектива с актуальным членением вполне естественна: такое событие становится центром коммуникации, оно коммуникативно значимо, поэтому и помещается в рематическую часть высказывания. Соответственно, средства выражения ремы и актуального в момент речи результата в хантыйском языке оказываются общими. Первичной функцией частицы si / сi является выражение ремы. Маркирование актуального для момента речи события в близком прошлом или близком будущем является вторичной функцией, вытекающей из общей коммуникативной маркированности таких событий.

Модальные значения частицы śi / či

При именных предикатах может наблюдаться усиление модального значения неизбежности (что-то обязательно случится):

-

(28) шур.

Ta m tо wijэ n ka t %6s ja у ta la s i jil tăm tɔwij=ən kăt χŏś jaŋ tăł=a śi ji=ł=∅ этот весна=LOC два POSTP десять год=DAT вот стать=Pr=SUBJ/3Sg

‘Это весной ему (ей) вот-вот исполнится 12 лет (букв.: 12-летним станет).’

При глагольных предикатах в определенных контекстах также возникает представление о высокой степени вероятности осуществления действия. Как правило, оно сопровождается указанием на определенные условия или обстоятельства, которые приводят к неотвратимым последствиям.

-

(29) сыньск.

Wewli jatlam si tupэllэn.

wew=li jăt=łam śi tupəł=ł=ən сила=CARIT сустав=POSS/1Sg/Pl вот повредить=Pr=SUBJ/2Sg

‘Ты повредишь мои слабые суставы.’

В примере 29 приводятся слова коня, обращенные его хозяину, который грубо с ним обращается, мучает его непосильной работой. В данном случае подразумевается обязательное наступление результата, а не достижение его в ближайшее время.

В целом же такие контексты нетипичны для данной частицы, они единичны, и, возможно, их интерпретация субъективна. Специализированным, но не частотным в текстах средством выражения модальной семантики являются причастные конструкции с послелогом kεma ‘до’ (букв.: до края), в основе которых также лежит пространственная семантика достижения предела осуществления действия:

Tv = PART + POSTP + śi + Tv

-

(30) каз.

J ŏχə tti k ε m ə ła ś i k ŭ š jis , [ t ǫ p χɔ t ə ł pit ə r ə n wan χɔ t əŋ n εŋə ł piła w ǫ jtant ə s pa p ŏ t ə ra t ŏ lm ə s ].

jŏχət=ti kεm=əł=a śi kŭš ji=s=∅ прийти=PrP край=POSS/3Sg/Sg=DAT вот хотя стать=PAST=SUBJ/3Sg

‘Она должна была вот-вот прийти (букв.: хотя она вот стала к краю [того, чтобы] прийти), [но возле дома встретила соседку и остановилась в ней поговорить].’

Причастная конструкция усиливает модальную составляющую описываемого события: приход ожидался в скором времени, но не состоялся.

Для хантыйского языка контексты, в которых речь идет о нереализованных ожидаемых событиях, воспринимаются как неестественные. В ответ на стимул «Гроза должна была вот-вот начаться, но сильный ветер разогнал тучи» мы получили реакцию, в которой модальный смысл отсутствует, и выразить его информанты-эксперты не считали нужным и возможным. Конструкция перестраивается таким образом, что первое действие представляется как уже начавшееся, но прерванное в самом начале:

(31) каз.

P ă ł ŋ en n ŏχ ś i ε ł ə m ə s , t ǫ p tak w ɔ t ə n ara t ǫ si .

|

p ă ł ŋ en n ŏχ ś i гроза вверх вот t ǫ p tak только сильный |

ε ł ə m= ə s= ∅ подняться =PAST=SUBJ/3Sg w ɔ t= ə n ara t ǫ =s=i= ∅ ветер =LOC в разные стороны нести =PAST=PASS=SUBJ/3Sg |

‘Гроза началась (букв.: тучи поднялись вверх), но сильный ветер разогнал их в разные стороны.’

Таким образом, модальные значения для частицы ś i / č i являются периферийными, что подчеркивает ее аспектуальный характер.

Материал хантыйского языка дает возможность, с одной стороны, рассматривать про-спектив в единстве с результативом как функционально-семантическую категорию, одним из способов выражения которой являются лексические средства. С другой стороны, единство средств выражения проспектива / результатива и актуального членения демонстрирует высокую коммуникативную маркированность подобных событий, предопределяющих их рема-тичность.

Модальная частица /as

В хантыйском языке есть еще одна частица χăś ‘почти’, в значении которой актуализируется связь проспектива с модальностью. С глаголом в форме настоящего времени эта частица обозначает действие, которое может произойти с высокой степенью вероятности.

χăś + Tv = Pr (высокая степень вероятности осуществления события)

(32) сыньск.

Łŏχsem iki śi kem atəm akar tăjəł , ti χăś pŏleməł .

łŏχsem друг ti здесь

‘У моего сит).’

iki мужчина χăś почти

śi kem atəm akar такой плохой сторожевая собака pŏlem=əł=∅ укусить=Pr=SUBJ/3Sg

tăj=əł=∅ иметь=Pr=SUBJ/3Sg

друга такая плохая сторожевая собака, может укусить (букв.: здесь почти уку-

В примере 33 подразумевается, что такое жирное существо может лопнуть в любой момент, хотя совершенно не обязательно, что это событие произойдет в ближайшем будущем и вообще произойдет.

(33) каз.

Моньсьнэ апалэӆ манум юпийн хаюм кор - таӆа манас , ов пуншсаӆӆэ , вантыйӆ , мат - тырн , Ялань Ики симурт вуйтум , ара хась си похаӆ [Вагатова, 1996. С. 62].

‘Когда сестра Mons’ne ушла, она пошла в заброшенный дом, открыла дверь и заглянула внутрь: оказывается, Yalan Iki так разжирел, вот-вот лопнет.’

ara χăś śi pɔχəł pɔχ=əł=∅ лопнуть=Pr=SUBJ/3Sg

ara χăś śi в разные стороны почти вот

‘(он) вот-вот лопнет’

В отличие от частицы ś i , частица χăś обозначает неотвратимое событие, которое случится с высокой долей вероятности, но время его осуществления не определено: оно может случиться когда угодно или не случиться никогда. Соответственно, в значении данной частицы модальное значение преобладает над проспективным.

С глаголом в форме прошедшего времени частица χăś обозначает, что событие было на грани осуществления, но так и не произошло, например:

χăś + Tv = Past (авертив)

-

(34) шур.

Ś i arat pałtamis ə m , s ă młi χăś pits ə m .

śi arat pałtami=s=əm так испугаться=PAST=SUBJ/1Sg săm=łi χăś pit=s=əm сердце=CARIT почти стать=PAST=SUBJ/1Sg

‘Я так испугалась, что чуть не умерла (букв.: почти без сердца стала).’

-

(35) каз.

Min j ŏχ i χăś χăś s ə m ə n. [ P ɔ jest m ă ntał jełpij ə n t ǫ p ł ε sł ə ms ə m ə n. ]

min j ŏχ i χăś χăś =s= ə m ə n

1Du обратно чуть не опоздать =PAST=SUBJ/1Du

‘Мы обратно чуть не опоздали. [Сели на поезд прямо перед отправлением]’.

В языках, где такое значение грамматикализовано, оно получило название «авертив». В хантыйском языке оно сложно связано с отрицанием: чаще всего данная частица употребляется в формально утвердительных предложениях, но имеются и единичные примеры с отрицанием:

-

(36) сыньск.

Χăś ă n kerij ə s.

χăś ăn kerijəs чуть не перевернуться=PAST=SUBJ/3Sg

‘Чуть не перевернулся.’

Таким образом, с глаголами и настоящего, и прошедшего времен частица χăś передает высокую степень вероятности наступления события: в реальности были или имеются все предпосылки для того, чтобы действие осуществилось, и тем не менее оно не реализуется в прошлом и очевидно, что в будущем оно тоже вряд ли произойдет.

Представим схематически распределение функций хантыйских частиц ś i / č i и χăś в зависимости от временны́ х форм глаголов, с которыми они сочетаются:

ś i / č i

Pr (проспектив) Past (перфектив) Аспект

χăś

Pr (вероятность)

Past (авертив)

Модальность

Другие средства выражения проспективности

Для выражения проспективной семантики с оттенком неизбежности может использоваться модальный глагол w ŭ t śǝ ti ‘хотеть, пробовать, намереваться, начать, стать’ [Соловар, 2006. С. 56]. Проспективная семантика актуализируется при неодушевленных субъектах или в безличных предложениях, например:

(37) каз.

Щă^та пащи а^ăӈа йиты вўтьщăс , пащи ин хǝлхие^ , айке^ тǝты воя^ пащи юхтăс . Па юхтăс , лупия^ : – Ин , – луп^ , – юрăн^ан пащи – лупия^ , – йи^ăт . Юхăтты щи вўтщăст [Шмидт, Пятникова, 2006. С. 37].

Śă łta pa ś i ał ǝŋ a jiti w ŭ t śǝ s…

śăłta pa śi ałǝŋ=a потом и вот утро=DAT

Букв.: и потом вот к утру стать собиралось ‘перед самым рассветом, когда должно было

‘Вот стало также рассветать, опять ворон, ее птица-вестник, снова прилетел. Прилетел, говорит: – Сейчас, – говорит, – ненцы опять едут. Вот скоро уже подъедут’ [Шмидт, Пят-никова, 2006. С. 131].

ji=ti wŭtśǝ=s=∅ стать=PrP собираться=PAST=SUBJ/3Sg вот-вот рассвести…’

Данный контекст интересен тем, что в нем дважды употребляется глагол w ŭ t śǝ ti в проспективном значении, причем во втором случае он относится к одушевленному субъекту ненцы , но обозначает не модальное значение намерения, а их скорый и неотвратимый приезд:

J ŏχǝ tti ś i w ŭ t śǝ s ǝ t .

jŏχǝt=ti śi wŭtśǝ=s=ǝt приехать=PrP вот собираться=PAST=SUBJ/3Pl

‘[Ненцы] вот-вот подъедут.’

Показательным является также использование формы прошедшего времени для выражения неотвратимого события, которое еще не совершилось, но не может не произойти.

Направление развития значения этой конструкции от модального к проспективному мало характерно для хантыйского языка, но хорошо известно в языках других систем, в которых проспективные конструкции являются результатом грамматикализации модальных глаголов.

В определенных контекстах высокую степень вероятности события может обозначать также и страдательный залог. В следующем отрывке героиня призывает поскорее уплыть с того места, куда пристала лодка с гостями, так как она знает, что их вот-вот убьют. Это высказывание звучит как предсказание-предостережение и основано на уверенности в том, что грозящая опасность вполне реальна:

-

(38) каз.

Нык метша^н , мăн^ўв ! Ве^^аюв тăта ‘Отталкивайте [лодку от берега], поедем

[Шмидт, Пятникова, 2006. С. 87]. Нас здесь убьют.’

Wełłaj ə w t ă ta .

weł=ł=aj=əw tăta убить=Pr=PASS=SUBJ/1Pl здесь

‘Нас здесь убьют.’

Итак, частицы хантыйского языка в силу своей многозначности выражают значения, составляющие ближайший для проспектива круг значений: частицу ś i / č i можно признать аспектуальной, маркирующей внешние границы актуального для момента речи действия в ближайшем прошлом и ближайшем будущем, признак актуальности дополнительно активизирует рематичность события; частицу χăś следует признать модальной: она обозначает высокую степень вероятности осуществления события в прошлом или будущем, при этом в высказываниях с этой частицей ничего не сообщается о том, наступит ли это действие в действительности или нет. Для других средств (причастных конструкций, аналитических конструкций с модальными глаголами, форм страдательного залога) семантика проспектив-ности является периферийной и возникает в определенных типах контекстов на фоне модальных значений.

Средства выражения проспективности в русском языке

Лексические средства . В русском языке также имеется лексическое средство – наречие вот - вот , которое может обслуживать круг проспективных значений. Из Национального корпуса русского языка 5 мы выбрали 300 примеров проспективной семантики. В отличие от аналогичной хантыйской лексемы, имеющей свободную сочетаемость как с формами настоящего, так и с формами прошедшего времени, русское наречие сочетается только с глаголами совершенного вида будущего времени. Соотношение одушевленных и неодушевленных субъектов примерно одинаково, с незначительным (на 5 %) преобладанием предложений, в которых субъектом действия является лицо:

вот - вот + Tv = Perf Fut

-

• одушевленный субъект: Мне казалось - я повисла в воздухе и вот - вот полечу (А. И. Куприн. Гранатовый браслет. 1911); Жалко просунул голову в дверь: не спите? Едва расслышал правдивое: вот - вот усну. Окно вам не открыть ? (А. Терехов. Каменный мост. 1997-2008); Аля боялась, что он вот - вот покажется на повороте ... (А. Берсенева. Полет над разлукой. 2003–2005);

-

• неодушевленный субъект: Пламя вдруг заколебалось, вот - вот потухнет (А. Слапов-ский. Большая Книга Перемен // Волга. 2010); Вокруг темно , резкие холодные порывы ветра. Вот- вот начнется гроза. Все бегут с пляжа (М. Шишкин. Письмовник. 2009 // Знамя. 2010); Собаки спят в пледах, кошки жмутся к камину, в город вот - вот придет настоящая зима (Д. Донцова. Уха из золотой рыбки. 2004).

Особенностью русского языка является связь значения проспективности с модальностью, которую отмечал еще Б. Комри: в 22 % выборки это наречие сочетается с какими-либо модальными показателями, чаще всего с должен , а также готов , предстоит и некоторыми другими. Например:

В самом деле, ведь вот - вот должна начаться война, надо к ней готовить народ... (Ю. О. Домбровский. Факультет ненужных вещей. 1978. Ч. 2); И по всем признакам дед должен был вот - вот приехать (Л. Петрушевская. Маленькая волшебница // Октябрь. 1996); Вот - вот , наверно, должен был хлынуть тёплый крупный летний дождик (Ю. О. Домбровский. Хранитель древностей. 1964. Ч. 2).

Таким образом, сходные в русском и хантыйском языках средства выражения проспек-тивности – лексемы со значением ‘вот-вот’ – могут передавать и другие отношения в зависимости от характерных особенностей языка в целом: в хантыйском языке частица śi / či является показателем аспектуальности и актуального членения, модальные оттенки ее значения реализуются крайне редко, тогда как русское наречие вот-вот , наоборот, связано с потенциальной модальностью, на что дополнительно указывает возможность сочетания только с глаголами совершенного вида будущего времени.

Хантыйская частица ś i / č i и русское наречие вот - вот

Хантыйский ś i / č i ‘вот-вот’ Pr (проспектив) PAST (перфектив) Аспект

Русский вот - вот

Perf Fut (проспектив) ∅

Модальность

Другим лексическим средством, относящимся к периферии проспективности в русском языке, является наречие почти , которое фиксирует процесс в точке, максимально близкой к финалу. Подобные показатели В. А. Плунгян называет «псевдо-комплетивами» [2001]. В интересующем нас значении это наречие чаще всего сочетается с наречием уже и глаголом совершенного вида в форме прошедшего времени, например:

А я уже почти дошёл до выхода из коридора (А. Геласимов. Фокс Малдер похож на свинью. 2001); Снег уже почти сошел . Прошлогодней листвой пахнет (М. Шишкин. Письмовник. 2009 // Знамя. 2010); Посмотрим , чем вы нас накормите , не знаю , как другие , а лично я уже почти умер от голода (И. Грекова. На испытаниях. 1967).

Возможны, хотя и редко встречаются формы будущего времени, например: На этой мыс ли мальчик утомился и вышел на двор : все равно кино не начнется без Андрея Петровича и Рувима Израилевича и в любом случае уже почти кончится к неурочному приезду това рища старшего майора … (Б. Кенжеев. Из Книги счастья. 2007 // Новый Мир. 2008).

Во всех этих примерах передается значение относительного будущего – «будущее в прошедшем» или «будущее в будущем».

Наречие уже считается типичным показателем перфектива [Рахилина, Летучий, 2013. С. 43], его употребление вместе с почти создает конструкцию, зеркальную проспективной: несмотря на то, что глагол стоит в форме прошедшего времени, в предложении сообщается о событии, которое находится в фазе реализации и вот-вот завершится. Происходит так называемый проспективный сдвиг : употребление прошедшего времени обусловлено предвосхищением дальнейшего развития событий [Князев, 2007. С. 97].

Такие построения можно признать особой разновидностью перфектива, которая обнаруживает тесную связь с проспективом. Проспективность создается представлением о том, что завершение события мыслится как обязательное в ближайшем будущем, при этом фиксируется финальная стадия процесса: в ближайшем будущем уже начавшийся процесс должен прийти к своему завершению (‘вот-вот наступит конечная стадия развивающегося события)’. В этом состоит отличие от собственно проспектива, который фиксирует момент, находящийся на грани начала события – оно еще не началось, но вот-вот начнется (‘вот-вот наступит начальная стадия события)’. В русском языке данное значение грамматикализовано как пер-фектив, так как выражается глаголами совершенного вида прошедшего времени и наречием уже , но лексема почти вносит в эту перфективную форму элемент проспективной семантики, поэтому можно было бы назвать такое значение «проспективным перфективом». Схему перспективных аспектов С. Дика можно дополнить подобными разновидностями значений, которые как в зоне перфектива, так и предположительно в зоне проспектива могут детализировать течение уже начавшегося события.

Почти без уже , а также почти в сочетаниях с глаголами несовершенного вида может передавать совсем другой тип отношений, связанный либо с модусными смыслами условности выбора номинаций, либо с обозначением неполноты совершения действия, ср.:

Она помолчала и вдруг почти выкрикнула (голос повысился на полтона): «Я так и знала!» (А. Волос. Недвижимость. 2000 // Новый Мир. 2001) – в этом примере вставка указывает на то, что в действительности героиня не перешла на крик, так как голос повысился всего на полтона; Митя меня поднял, почти внёс в вагон (И. Грекова. Перелом. 1987) – Митя лишь помог героине, перенесшей операцию после сложного перелома ноги, войти в вагон, опираясь на костыли; он не нес ее на руках в буквальном смысле этого слова; но его помощь была столь ощутима, что создавалось впечатление несамостоятельного передвижения героини; Дина шла быстрым шагом, почти бежала, и Глебов так же быстро шёл с нею рядом (Ю. Трифонов. Дом на набережной. 1976) – контекст показывает, что героиня не бежала, а шла, хотя и очень быстро; Он почти ненавидит окружающие его плечи, локти, головы (И. Грекова. Знакомые люди. 1982) – наречие почти смягчает степень проявления сильной эмоции, которая близка ненависти.

Несмотря на то, что русское почти является наиболее близким переводным эквивалентом английского almost , которое ассоциируется с проксимативом (вспомним ALMOST-aspect Б. Хайне; о выражении проспектива адвербами в разных языках см. также: [Cinque, 1999; Плунгян, 2001; Pons Bordería, Schwenter, 2005; Nouwen, 2006]), система его значений лишь косвенно соотносится с проспективной семантикой. Толкование этого слова через эквиваленты едва ли не , чуть ли не , предлагаемое словарями, дает отсылку к модусным метакатегориям условностей номинации, ср.: Он почувствовал , что краснеет , чуть ли не плачет , но Аня ничего не замечала (А. Варламов. Купавна // Новый Мир. 2000); Глава правительства опять сорвался и едва ли не завизжал … (В. Аксенов. Таинственная страсть. 2007). Проспективная семантика возникает в определенном окружении – лексического средства уже и грамматической формы глагола совершенного вида прошедшего времени.

Синтаксические средства . В русском языке имеется еще одно средство выражения проспективной семантики, восходящее к локативной конструкции, – быть на грани / на краю чего . Выражение быть на грани чего довольно частотно и допускает свободное лексическое наполнение, при этом позицию имени в форме родительного падежа занимают существительные пропозитивной семантики, являющиеся номинализациями событий, тогда как конструкция на краю чего в подавляющем большинстве случаев передает собственно пространственное значение и позиция имени заполняется именами существительными предметной или пространственной семантики. Выражения на краю смерти и на краю гибели являются редкими случаями реализации событийной, а не локативной семантики . Например:

Голос её непривычно звенел , похоже , она была на грани – срыва , истерики , не знаю чего (В. Белоусова. Второй выстрел. 2000); В тот год , когда я пришла в Большой театр , этот спектакль был на грани снятия с репертуара из - за того , что возникли сложности с подбо ром исполнителей … (И. А. Архипова. Музыка жизни. 1996); Владимир Максимович ещё пы тается общаться со мной , но я чувствую , что он уже на грани принятия обета молчания (Т. Соломатина. Отойти в сторону и посмотреть. 2011); Будь проклято это чувство надеж ды на краю гибели , этот рудимент пещерного оптимизма (В. Быков. Бедные люди. 1998); Я ведь был , пышно выражаясь , на краю смерти (И. Грекова. Перелом. 1987).

Обозначение события при помощи глагольной формы встречается крайне редко (всего три примера в НКРЯ), конструкция при этом трансформируется в сложноподчиненное предложение вмещающего типа: Мой друг Хашем был на грани того , чтобы объявить себя Богом , по сути , он уже совершил это … (А. Иличевский. Перс. 2009).

Таким образом, отличительной чертой русских локативных конструкций с семантикой проспективности является сохранение их собственно пространственной структуры благодаря номинализации события. Значение проспективности возникает как переносное значение синтаксической конструкции в целом и представляет собой типичную грамматическую метафору: «близость в пространственном отношении» → «близость во временном отношении», перенос осуществляется из пространственной сферы в темпоральную. Английские выражения типа on the verge of V-ing , be about to , going to предполагают глагольные формы для обозначения события. Соответственно, пространственная метафора создается не на основе типовой семантики синтаксической конструкции, а в большей степени лексическим значением служебных элементов, при которых обозначение события не утрачивает глагольной формы.

Значение проспективности в русском языке не грамматикализовано, однако имеется спектр разноуровневых средств, при помощи которых это значение можно передать. Их полную инвентаризацию и систематизацию еще предстоит сделать. При этом система таких средств демонстрирует те же самые признаки, которые характеризуют грамматические системы других языков, в которых эта семантика выражается специальными грамматическими формами, в частности, симметричность проспектива и перфектива, связь с временными планами самого события и точкой отсчета, основными типами языковых средств, которые могут передавать значение проспективности.

Итак, проспектив как грамматическая категория довольно широко представлен в языках разных систем. Однако установление границ этой категории в каждом конкретном случае зависит от многообразных индивидуальных особенностей языков, что приводит к довольно широким вариациям в ее трактовке. В этой ситуации уместно было бы говорить о проспекти-ве как о компаративном концепте (comparative concept) [Haspelmath, 2010], являющемся продуктом научной абстракции и не тождественном проспективу как дескриптивной категории в конкретном языке.

PROSPECTIVITY IN KHANTY AND RUSSIAN

Khanty and Russian share similar lexical means of expressing prospectivity as functional-semantic category, describing a temporal phase located close before the initial boundary of the situation expressed by the main verb. Despite the external similarity of the lexical means in Khanty and Russian, they demonstrate different strategies of combining the prospective semantics with different grammatical categories: in Khanty the particle ś i can be treated as an aspectual and pragmatic marker, while in Russian synonymous adverb вот - вот combines semantics of prospectivity with modal meaning.

Список литературы Средства выражения проспективности в хантыйском и русском языках

- Аркадьев М. П. Аспектуальная система литовского языка (с привлечением ареальных данных)//ACTA LINGUISTICA PETROPOLITANA. Труды Института лингвистических исследований РАН. Т. 8, ч. 2: Исследования по теории грамматики/Под ред. В. А. Плунгяна. СПб.: Наука, 2012. Вып. 6: Типология аспектуальных систем и категорий. С. 45-121.

- Виноградов И. А. Аспектуальные системы языков майя//ACTA LINGUISTICA PETROPOLITANA. Труды Института лингвистических исследований РАН. Т. 8, ч. 2: Исследования по теории грамматики/Под ред. В. А. Плунгяна. СПб.: Наука, 2012. Вып. 6: Типология аспектуальных систем и категорий. С. 662-703.

- Волков В. С., Даниэль М. А., Пупынина М. Ю., Рыжова Д. А. К характеристике аспектуальной системы чукотско-камчатских языков//ACTA LINGUISTICA PETROPOLITANA. Труды Института лингвистических исследований РАН. Т. 8, ч. 2: Исследования по теории грамматики/Под ред. В. А. Плунгяна. СПб.: Наука, 2012. Вып. 6: Типология аспектуальных систем и категорий. С. 396-457.

- Выдрин В. Ф. Аспектуальные системы южных манде в диахронической перспективе//ACTA LINGUISTICA PETROPOLITANA. Труды Института лингвистических исследований РАН. Т. 8, ч. 2: Исследования по теории грамматики/Под ред. В. А. Плунгяна. СПб.: Наука, 2012. Вып. 6: Типология аспектуальных систем и категорий. С. 566-645.

- Горбова Е. В. О строении аспектуально-темпоральной системы испанского языка//ACTA LINGUISTICA PETROPOLITANA. Труды Института лингвистических исследований РАН. Т. 8, ч. 2: Исследования по теории грамматики/Под ред. В. А. Плунгяна. СПб.: Наука, 2012. Вып. 6: Типология аспектуальных систем и категорий. С. 149-180.

- Гусев В. Ю. Аспект в нганасанском языке//ACTA LINGUISTICA PETROPOLITANA. Труды Института лингвистических исследований РАН. Т. 8, ч. 2: Исследования по теории грамматики/Под ред. В. А. Плунгяна. СПб.: Наука, 2012. Вып. 6: Типология аспектуальных систем и категорий. С. 311-360.

- Князев Ю. П. Грамматическая семантика: русский язык в типологической перспективе. М.: Языки славянских культур, 2007. 701 с.

- Кудринский М. И., Попова Д. П., Симоненко А. П. Фокусные частицы в казымском диалекте хантыйского языка: анализ приименных употреблений//IX Конференция по типологии и грамматике для молодых исследователей, посвящ. 80-летию В. С. Храковского: Материалы. СПб., 2012. С. 101-106. URL: http://www.iling.spb.ru/confs/typo2012.pdf

- Майсак Т. А. Типология грамматикализации конструкций с глаголами движения и глаголами позиции. М.: Языки славянских культур, 2005. 480 с.

- Маслова Е. С. К типологии проспектива: категория провиденциалиса в юкагирских языках//Исследования по теории грамматики. М., 2004. Вып. 3: Ирреалис и ирреальность. С. 212-225.

- Панов В. А. Аспектуальные функции латинских превербов: проблемы описания//ACTA LINGUISTICA PETROPOLITANA. Труды Института лингвистических исследований РАН. Т. 8, ч. 2: Исследования по теории грамматики/Под ред. В. А. Плунгяна. СПб.: Наука, 2012. Вып. 6: Типология аспектуальных систем и категорий. С. 707-734.

- Перехвальская Е. В. Выражение аспектуальных значений в удэгейском языке//ACTA LINGUISTICA PETROPOLITANA. Труды Института лингвистических исследований РАН. Т. 8, ч. 2: Исследования по теории грамматики/Под ред. В. А. Плунгяна. СПб.: Наука, 2012. Вып. 6: Типология аспектуальных систем и категорий. С. 361-395.

- Плунгян В. А. Антирезультатив: до и после результата//Исследования по теории грамматики/Под ред. В. А. Плунгяна. М.: Русские словари, 2001. Вып. 1: Глагольные категории. С. 50-88.

- Плунгян В. А. Африканские глагольные системы: заметки к типологии//Основы африканского языкознания: глагол. М., 2003. С. 5-40.

- Плунгян В. А. О категории «темпоральной подвижности» в армянском языке//Проблемы типологии и общей лингвистики. СПб., 2006. С. 115-124.

- Плунгян В. А. Введение в грамматическую семантику: грамматические значения и грамматические системы языков мира: Учеб. пособие. М.: Изд-во РГГУ, 2011. 672 с.

- Плунгян В. А. Предисловие//ACTA LINGUISTICA PETROPOLITANA. Труды Института лингвистических исследований РАН. Т. 8, ч. 2: Исследования по теории грамматики/Под ред. В. А. Плунгяна. СПб.: Наука, 2012. Вып. 6: Типология аспектуальных систем и категорий. С. 7-42.

- Рахилина Е. В., Летучий А. Б. Вокруг перфекта: квазиграмматические конструкции с квазиграмматическим значением//Русский язык: конструкционные и лексико-семантические подходы: Тез. докл. Санкт-Петербург, 12-13 сентября 2013 г. СПб., 2013. С. 43-44. URL: http://iling.spb.ru/confs/rusconstr2013/pdf/abstracts.pdf

- Эрман А. В. Прогрессив в дан-бло//ACTA LINGUISTICA PETROPOLITANA. Труды Института лингвистических исследований РАН. Т. 8, ч. 2: Исследования по теории грамматики/Под ред. В. А. Плунгяна. СПб.: Наука, 2012. Вып. 6: Типология аспектуальных систем и категорий. С. 648-661.

- Anderson J. M. An Essay Concerning Aspect. The Hague; P.: Mouton, 1973.

- Binnick R. Time and the Verb: A Guide to Tense and Aspect. N. Y.; Oxford: Oxford Univ. Press, 1991.

- Cinque G. Adverbs and Functional Heads: A Cross-Linguistic Perspective. Oxford Studies in Comparative Syntax. Oxford: Oxford Univ. Press, 1999.

- Comrie B. Aspect. N. Y.: Cambridge Univ. Press, 1976. Comrie B. Tense. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1985.

- Coghill E. The Grammaticalization of Prospective Aspect in a Group of Neo-Aramaic Dialects//Diachronica. 2010. Vol. 27. Is. 3. P. 359. URL: http://kops.ub.unikonstanz.de/bitstream/handle/urn:nbn:de:bsz:352125237/coghill.pdf?sequence=2

- Dahl Ö. Tense and Aspect Systems. L., N. Y.: Basil Blackwell, 1985.

- Dahl Ö. The Grammar of Future Time Reference in European Languages//Tense and Aspect in the Languages of Europe. Berlin; N. Y.: Mouton de Gruyter, 2000. P. 309-328.

- Dik S. The Theory of Functional Grammar: The Structure of the Clause. Walter de Gruyter, 1997. 509 c.

- Emanatian M. Point of View and Prospective Aspect//Proceedings of the Seventeenth Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society: General Sessions and Parasession on the Grammar of Event Structure. Berkeley, 1991. P. 483-495.

- Erelt M., Metslang H. Some Notes on Proximative and Avertive in Estonian//Linguistica Uralica. 2009. Vol. 45. Is. 3. P. 178-191. URL: http://www.kirj.ee/public/Linguistica_Uralica/2009/issue_3/ling-2009-3-178191.pdf

- Fleischmann S. From Pragmatics to Grammar. Diachronic Reflections on Complex Pasts and Futures in Romance//Lingua. 1983. Vol. 60. P. 83-214.

- Haspelmath M. Comparative Concepts and Descriptive Categories in Cross-Linguistic Studies//Language. 2010. Vol. 86. Is. 3. P. 663-687.

- Heine B. On the Genesis of Aspect in African Languages: The Proximative//Proceedings of the Twentieth Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society: Special Session on Historical Issues in African Linguistics. Berkeley, 1994. Vol. 20. P. 35-46.

- Heine B., Kuteva T. World Lexicon of Grammaticalization. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2002.

- Johanson L. Aspekt im Türkischen//Vorstudien zu einer Beschreibung des türkeitürkischen Aspektsystems. Studia Turcica Upsaliensia 1. Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1971. S. 180-184.

- Johanson L. Viewpoint Operators in European Languages//Tense and Aspect in the Languages of Europe/Ed. by Ö. Dahl. Berlin; N. Y.: Mouton de Gruyter, 2000. P. 27-187.

- Johanson L. Türkeitürkische Aspektotempora//Tense Systems in European Languages/Eds. R. Thieroff, J. Ballweg. Tübingen: Niemeyer, 1994. P. 247-266.

- König S. Aspect in Maa. Cologne: Univ. of Cologne, 1993 (Afrikanistische Monographien 3). Kuteva T. Auxiliation: An Enquiry into the Nature of Grammaticalization. Oxford Univ. Press, 2001.

- Narrog H. Modality, Subjectivity, and Semantic Change: A Cross-Linguistic Perspective. Oxford Univ. Press, 2012.

- Nevskaya I. The Typology of the Prospective in Turkic Languages//Sprachtypologie und Universalienforschung. Focus on: Sentence Types and Sentence Structures/Eds. J. Gippert, M. Erdal, R. Voßen. 2005. No. 58/1. P. 111-123.

- Nouwen R. Remarks on the Polar Orientation of almost//Linguistics in the Netherlands 2006/Eds. J. van de Wejer, B. Los. Amsterdam: John Benjamins, 2006. P. 162-173. (Linguistics in the Netherland 23). URL: http://semanticsarchive.net/Archive/DcyMzAyO/almost.pdf

- Pons Bordería S., Schwenter S. Polar Meaning and ‘Explative' Negation in Proximative Adverbs: Spanish por poco (no)//Journal of Historical Pragmatics. 2005. No. 6. P. 262-282.

- Pustet R. The Lakhota Aspect/Modality Markers -kinica and -tkha//Modality-Aspect Interfaces: Implications and Typological Solutions/Eds. W. Abraham, E. Liess. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 2008. P. 331-355.

- Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Svartvik J. A Comprehensive Grammar of the English Language. L.: Longman, 1985.

- Reed S. Evaluating Prospectivity in a Neo-Reichenbachian Aspectual System//Coyote Papers. Tuscon, AZ, 2012. Vol. 19: Proceedings of the Arizona Linguistic Circle 5. URL: https://arizona.openrepository.com/arizona/bitstream/10150/231211/1/Reed20 12EvaluatingProspectivity.pdf

- Rhee S. Grammaticalization of Proximative Aspect in Korean//The Journal of Linguistic Science. 2005. No. 35. P. 149-168.

- Romaine S. The Grammaticalization of the Proximative in Tok Pisin//Language. 1999. Vol. 75. No. 2. P. 322-346. URL: http://www.jstor.org/stable/417263

- Schroeder S. A Case for be going to as Prospective Aspect. The University of Montana, Missoula, MT, 2011. URL: http://etd.lib.umt.edu/theses/available/etd-06172011003719/unrestricted/Schroeder_Sara_Thesis.pdf

- Toews C. The Expression of Tense and Aspect in Shona//Selected Proceedings of the 39th Annual Conference on African Linguistics: Linguistic Research and Languages in Africa/Eds. Akinloye Ojo, Lioba Moshi. ACAL 39. Cascadilla Proceedings Project, Somerville, MA, 2009. P. 32-41. URL: http://www.lingref.com/cpp/acal/39/paper2184.pdf

- Ziegeler D. Interfaces with English Aspect: Diachronic and Empirical Studies. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 2006.